强奸、猥亵未成年人犯罪预防研究

——基于最高人民法院公布的典型案例之分析

杨晓宁,韦艳荷

(1.中南财经政法大学 刑事司法学院,湖北 武汉 430073;2.都安瑶族自治县人民法院,广西 河池 530700)

对性侵未成年人犯罪规律及其预防研究历来为理论界和实务界所重视和关注。世界卫生组织将性侵未成年人(儿童性虐待)界定为“在儿童尚未完全理解性行为(因为他们发育并不充分,无法做到知情后同意)的情况下将之被迫卷入其中的一种违反法律或社会禁忌的行为”,因其对儿童身心健康和社会稳定发展破坏性严重而成为一个全球公共卫生问题[1]。一项对全球范围内9911748位受访者进行的调查研究报告指出,有超过18%的女孩和7.6%的男孩承认曾经受到过性侵犯,该项报告也进一步证实了性侵未成年人犯罪的确是一个全球性问题[2]。近年来,我国学者对性侵未成年人犯罪的研究方兴未艾,理论探讨视野逐步开阔,实证方法得到重视。如有学者对399名儿童进行抽样问卷调查,归纳出影响未成年人性侵害防范能力的四方面要素,并提出系统性教育是预防未成年人被性侵害的重要措施[3]。有学者以北京市65个性侵未成年人案件为考察样本,通过对未成年被害人特征进行分析并归纳此类案件特点,阐明预防被害和被害后的保护难点,并基于此提出了减少可得减少的被害性等应对措施[4]。本文着眼于强奸、猥亵这两个常见性侵未成年人犯罪类型,对最高人民法院网站公布的12起典型案件,从被害人性别、年龄,被侵害地点、侵害方法等角度进行数据统计,并归纳强奸、猥亵未成年人犯罪特征,在此基础上进一步分析强奸、猥亵未成年人犯罪预防面临的困境,最后有针对性地提出应对策略,期望对其预防工作有所裨益。

一、强奸、猥亵未成年人犯罪现状

(一)数据统计分析

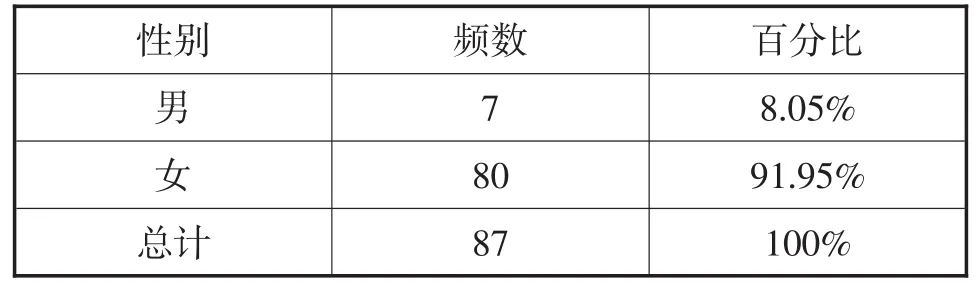

1.被害人性别状况

从表1可以看出,这些事件所涉及的被侵害未成年人中,女性80人,占91.95%;男性7人,占8.05%。这组数字对比表明,强奸、猥亵未成年人犯罪案件中,女性受害比例远高于男性。

表1 被侵害人性别

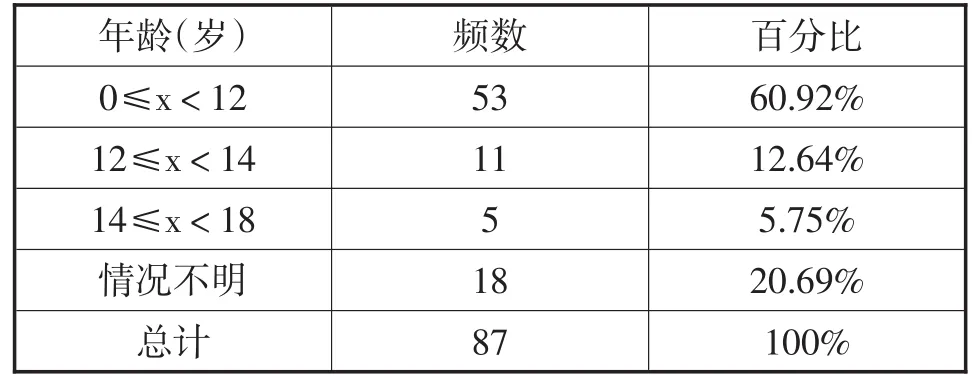

2.被害人年龄结构

从表2可以看出,有68名被害人不满12周岁,占60.92%;12周岁以上不满14周岁者计11人,占12.64%;14周岁以上的未成年人则显著少于前两者,仅占5.75%。需要说明的是,由于网站披露的相关年龄信息有限,有18名被害人年龄难以与本文划定的区段相对应,但是据网站材料显示,这18人年龄大部分在14周岁以下。这说明超过75%的未成年被害人不满14周岁,其中不满12周岁的未成年人占据大多数。

表2 被侵害人年龄

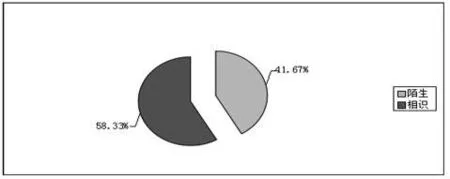

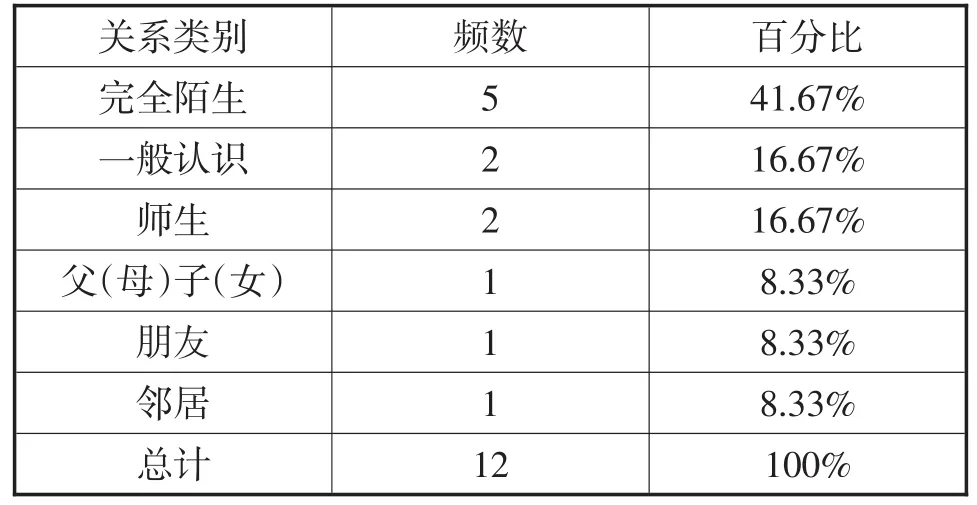

3.行为人与被侵害人关系

如表3所示,12起案件中完全陌生人作案5起,占41.67%;一般认识者与教师作案所占比例持平,并列居于次席;父母、朋友、邻居作案各1起,分别占8.33%。由此可知陌生人是强奸、猥亵未成年人案件的重要制造者。但是如果将此表内容稍加归纳,以“与被害人是否相识”为标准划分作案人,则可显示为图1,显然与被害未成年人相识者实施强奸、猥亵犯罪行为的概率更高。

图1 性侵未成年人案件中行为人与被害人相识和陌生比

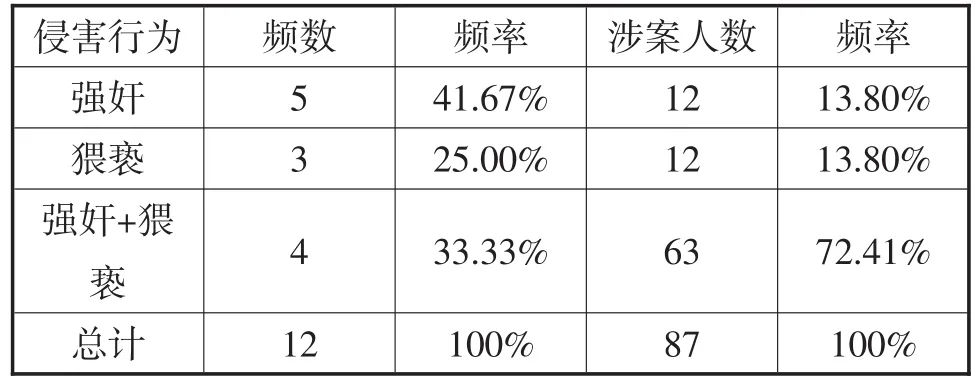

4.侵害行为类型

如表4所显示,强奸案件计5起,占案件总数的41.67%,涉案被害人共12人,占总人数的13.80%;猥亵案件3起,占案件总数的25%,涉案被害人12人,占总人数的13.80%;强奸、猥亵复合行为案件4起,涉案人数却高达63人,占总人数的72.41%①此处所指的强奸、猥亵是就最终案件定性而言,不能以刑法上强奸必然伴有猥亵理解。。

表4 侵害行为类型

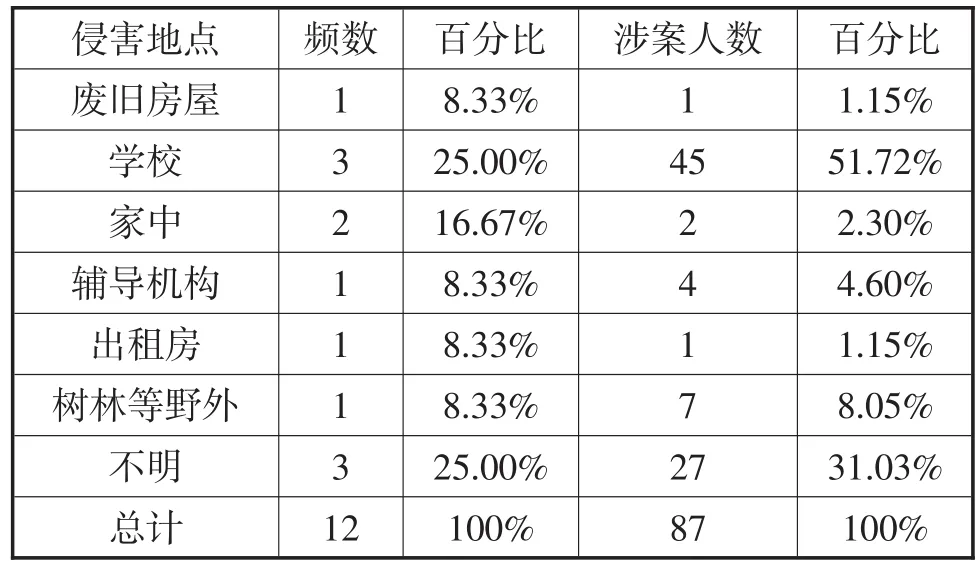

5.侵害地点

从表5可以看出,在能够查明的数据中,发案地点为学校的有3起,概率高居榜首,占25%,涉案被害未成年人数最多,达45人之众,占总人数的51.72%;发案地点为家庭的有2起,占案件总数的16.67%,涉案被害未成年人2人,占被害人数的2.30%;发案地点为课外辅导机构、出租房及野外隐蔽地点、废旧房屋的各1起,分别占8.33%。由于网站信息缺漏,有3起案件未能查明发生地。但仅学校、家中和课外辅导机构这类未成年人最常去的地方就发生6起案件,占案件总数的50%,涉案未成年被害人51人,占被害人总数的58.62%。

表3 与被侵害人关系

表5 侵害发生地点

6.侵害方法

从表6可以看出,采用强制手段的案件总数为5起,占41.67%,涉案未成年被害人24人,占总人数的27.59%;采用引诱手段的案件计3起,占案件总数的25%,涉案被害人37人,占42.53%,居于榜首①此处所言强制是指,包括使用暴力或者以暴力相威胁、言语威胁等明显违背意志的方法;诱骗是指,利用其认识能力低下、采用欺骗、瞒哄等非明显违背意志方式。;既有强制又有引诱的案件2起,占16.67%,但涉案人数也达到24人,占被害人总数的27.59%。由此可知,引诱是犯罪分子对未成年人进行性侵的惯用手法,并且据笔者粗略统计,引诱对象大约有75%以上是低于12周岁的未成年人。

表6 侵害手段

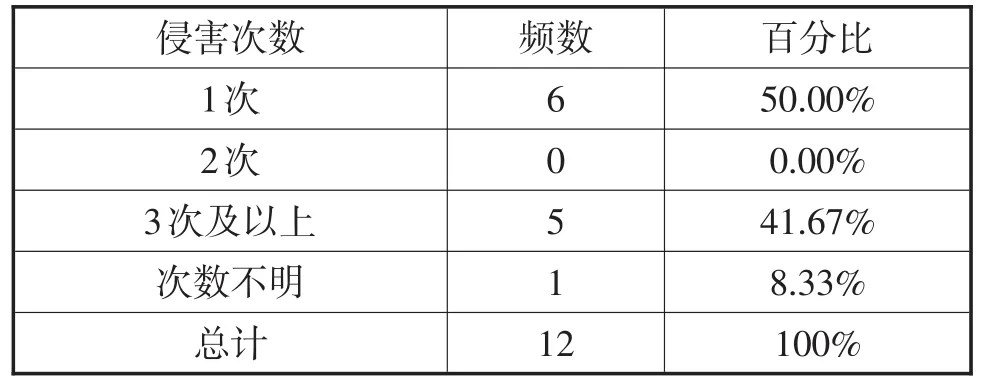

7.对同一(或同一批)对象侵害次数

从表7可以看出,行为人对同一(或同一批)未成年人侵害次数为1次的案件计6起,占案件总数的50%,而此类案件也往往发生一次就被告发;侵害次数2次的案件为0起;3次及以上的计5起,占41.67%;有1起案件未能查明侵害次数。由此可知,强奸、猥亵未成年人犯罪案件中,反复侵害案件发生率偏高。

表7 对同一(或同一批)对象侵害次数

8.案件潜伏期

表8显示,案件在当日为外界所知并迅速确定犯罪嫌疑人的计3起,占案件总数的25%;案件潜伏期为1个月以上3个月以下的共1起,占案件总数的8.33%;潜伏期在3个月以上1年以下的案件3起,占25%;潜伏期为1年以上的案件3起,占25%;另有两起案件不能查明潜伏期信息。由此可见,强奸、猥亵未成年人犯罪案件普遍潜伏期较长。

表8 案件潜伏期

(二)犯罪特征归纳

基于对12个典型案例的数据统计,我们可以从被害人年龄结构与性别、行为人与被害人关系等5个方面归纳出当前此类犯罪的5个特征。

1.被害人低龄化明显,女性比例高于男性

结合前文数据统计可知,强奸、猥亵未成年人犯罪案件中女性受害人比例明显高于男性;年龄结构方面,12周岁以下未成年被害人占总人数的60.92%,而14周岁以下者超过75%,表明被害人的低龄化特征明显。其他学者的多项研究也得出了相同或相似的结论。如赵国玲等人基于对北京地区115起性侵害未成年案件的实证研究显示,未成年人特别是未满14周岁的儿童受到侵害现象突出,占受侵害总人数的52%,而且在受侵害总人数中,在读学生占68%[5]。北京市高级人民法院关于未成年人案件综合审判工作的调研报告也显示,“14周岁以下未成年人遭受性侵害的比例约占80%”[6]。从性别比例来看,上海市第二中级人民法院的调查结果显示,在186名被害人中,女性被害人占据了98.92%,男性占1.08%,被害人几乎全部为女性[7]。上海静安区法院的调研报告也显示,在该院所审理的2016年7月至2017年9月性侵案件中,被害人多是未满14周岁的幼女,低龄化特征明显,其中年龄最小的仅为7岁[8]。

2.熟人作案比重较大

与未成年人相识者作案率达到58.33%,尤其是与未成年人关系熟络甚至亲近者作案率达到40%。这一结论也得到相关研究的印证。上海市第二中级人民法院对该院及其辖区法院2012年至2015年性侵害未成年人案件的实证研究显示,从主体间关系而言,被害人与犯罪分子多为熟人关系,占62.37%,而熟人关系中则以朋友关系、邻居关系和恋人关系居多,占比近52%[7]。2016年公开报道的性侵未成年犯罪案件之中,熟人作案的比例达到了70%[9]。再如,在上海静安区法院审理的13起性侵害案件中,熟人犯罪的为8人,而且多为邻居作案[8]。这些原本应是扶助、保护未成年人或者互相关照的熟人,却成了利用未成年人对他们的信任进行性侵害的“恶魔”。

3.侵害发生地以学校等未成年人常在地为主

从前述数据统计可以知道,有50%的强奸、猥亵未成年人案件发生在学校、家庭和课外辅导机构这些未成年人熟悉的地点;有58.62%的未成年受害人遭殃于这些他们自认为熟悉又安全的地点。相关的研究也指出,性侵未成年案件多发生在封闭性场所,其中发生在被告人住处的占35%,发生在被害人住处的占17%,发生在宾馆等地的占14%[7]。可以说,上述地方基本上都是未成年人经常活动的地方,也是他们熟悉的地方。当然,未成年人在常在地遭受强奸、猥亵的侵害来源通常是复杂的,可能是家长、教师,也可能是伙伴或陌生人。但是,这毫无疑问在警示我们,未成年人经常生活、学习的地方,并没有那么安全。

4.强奸、猥亵发生率大致相当,引诱手段危害甚巨

从前文的数据统计来看,强奸、猥亵在发生概率上大体相当,但是在强奸、猥亵未成年人犯罪中引诱手段使用率偏高,涉案未成年被害人占总数的50%以上。这一点与以往学者的研究结论相似,如赵国玲等人的实证研究显示,“侵害类型以强奸和猥亵为主”、“侵害手段以欺骗引诱为主”[5]。从具体数据来看,在侵害类型上,强奸和猥亵两者所占的比例即高达90.2%;在侵害手段上,引诱欺骗手段所占比例为54.1%。可见在众多性侵害未成年人犯罪案件中,强奸、猥亵犯罪占据了非常高的比重,而这也应当成为预防和打击性侵未成年人犯罪的关键所在。犯罪分子惯于利用未成年人认识能力低下、自我保护意识差的弱点,采取引诱、欺骗等低成本手段达到其满足变态性欲的目的,同时也不易于被家长、教师等察觉、报案。此外,随着手机等通信工具的普及,未成年人常常在不受家长监护下接触网络社交工具,使得作案人的引诱手段更加隐蔽。这12起案件中有2起案件(涉及4名未成年被害人)是经由QQ、微信等网络社交工具与犯罪嫌疑人相识并应邀赴约而惨遭侵害的。

5.案件潜伏期长,反复侵害问题突出

前文统计数据显示,强奸、猥亵未成年人案件潜伏期在1个月以上的,至少占案件总数的58.33%,侵害次数在3次以上的占案件总数的40%以上。这说明此类案件潜伏期长,案件被迅速发现、侦破的概率低。事实上,这一特征与犯罪分子对未成年人实施性侵害的手段具有相当密切的关联性。如前所述,犯罪分子多采取引诱欺骗的手段实施性侵害行为,而该手段具有隐秘性和潜伏性,通常短时间内不易为外人所察觉。且“犯罪手段多比较隐蔽,多采用哄骗、恫吓、威胁等手段,对未成年人进行精神控制”[6],而被害人在首次被侵害之后,主动选择告诉他人的比例尚不足一半[5],导致反复侵害问题突出,对未成年人身心健康多次、长期造成严重摧残且有可能影响其未来成长。

综合来看,性侵未成年人犯罪的特征较为突出,相关因素既构成了此类案件的防御难点,同时也是预防和打击此类案件的突破口。

二、强奸、猥亵未成年人犯罪预防困境

面对高发的强奸、猥亵未成年人案件,打击震慑势在必行,有效预防迫在眉睫,其中预防似乎更具有意义。基于前文的数据统计和特征归纳,本文以为,我国预防强奸、猥亵未成年人犯罪面临的困境包括“硬件”方面与“软件”方面,前者主要涉及物质、财力等方面,后者则主要指称无形的因素,如未成年人自我保护能力低下、网络普及对预防工作形成的挑战等。相较而言,“软件”方面的困境更加耗费精力和难以应对。

首先,未成年人性安全意识薄弱,性教育任重道远。如上文所述,强奸、猥亵未成年人案件呈现出引诱手段常见、案件潜伏期长、反复侵害问题突出的特征。这些特征反映出未成年人性安全意识薄弱,突出表现为未成年人对性和性安全的认识不足,应对性侵害能力不足,性侵害发生后处断能力低下。第一,未成年人对性的意义不甚了解,大多数儿童不知道自己从何而来;缺乏性安全知识,自我保护意识差,容易受引诱、只身进入不安全区域。第二,未成年人应对性侵害的能力严重不足,无论是面对强制手段还是引诱手段,寻求援救能力及自我解围能力都不足。第三,在性侵害发生后,不少未成年人由于无知或者被恐吓等原因,不能及时向家长、教师报告,致使此类案件潜伏期普遍较长,甚至犯罪嫌疑人反复实施侵害的情况也很常见。但是,性教育毕竟是个“慢工程”,而且我国在这方面起步晚、基础弱、前进缓,因而性教育的薄弱已然成为我国预防强奸、猥亵未成年人犯罪的最大困境。

其次,熟人强奸、猥亵难测难防。人际关系胶合着个体,个体的社会性正是在人际关系中得以显形的。未成年人同样处于各种人际关系交织的网络之中,熟人就是未成年人周围的近距点,如朋友、父母等,而熟人关系一定程度上具有封闭性和敏感性。熟人关系的封闭性源自未成年人与熟人交往的私密性,未成年人之间、未成年人与父母等熟人间的交往情况,外界是很难获知的,更难以直接介入。例如,李某多次在家中猥亵继女,持续时间近两年而外界不知。某种意义上讲,熟人关系的相对封闭性给预防强奸、猥亵未成年人犯罪的工作筑起了一道无形的壁垒,特别是使得预测——作为预防的关键一环——的可能性大打折扣。

最后,犯罪工具网络化,增加了未成年人被强奸、猥亵的风险。在网络高度发达的今天,包括未成年人在内的任何人对任何信息都触手可得。手机等通信工具的普及,网络社交平台的高度繁荣,使得未成年人面对的信息更加复杂,人际关系处于高度不确定的状态,风险难以得到监测,而这对于强奸、猥亵未成年人犯罪的预防无疑构成了巨大挑战。如上海市静安区法院调查研究显示,在13起性侵害案件中,嫌疑人通过QQ聊天后蓄意进行性侵害作案的为3起,占总数的23%[8]。战某强奸一案中,犯罪嫌疑人正是通过QQ与3名被害未成年人取得联系,并与其见面后威胁实施的犯罪。网络和网络社交平台的繁荣使得强奸、猥亵未成年人犯罪案件可能在几乎毫无征兆的情况下发生。

三、强奸、猥亵未成年人犯罪预防策略探析

强奸、猥亵未成年人犯罪预防的工作思路可以分为两条主线,一条线着眼于增强未成年人的自我保护意识和自我保护能力,另一条线着眼于加强社会监控能力。增强未成年人的性安全意识和自我保护能力可谓构筑预防未成年人被害的无形“高压电网”,加强社会监控能力可谓架设预防未成年人被害的无形“电子眼”。此外,从某种角度来说,事后的惩罚同样是一种“预防”,尤其是典型案例的通告与发布,甚至是被告人相关信息的公开,将对被告人甚至潜在的犯罪嫌疑人起到相当的惩罚和震慑作用。所以从司法的角度对此类案件进行“二次防范”,不失为一种有力的预防措施。

(一)推广性教育,增强未成年人性安全意识

长期以来,我国性教育受“谈性色变”的保守思想的桎梏难以推进,未成年人对性和性安全知之甚少。有学者经过调查研究指出,“中小学性健康教育严重缺失,不足一半的中小学开展了性健康教育课程,其中小学开展率最低,仅有29.6%,中小学的开展率为37.5%”[10]。频发的性侵未成年人案件,尤其是重大强奸、猥亵未成年人案件与未成年人性安全意识薄弱不无关系。未成年人面对被强奸、猥亵危险的识别能力、应急能力低下及性侵害发生后的隐瞒、忍受,在很大程度上都根源于性知识、性安全知识的匮乏。因此,积极推广性教育迫在眉睫。

第一,突出家长和学校性教育主体责任。父母是孩子的第一任教师,家庭教育对未成年人性安全意识的养成作用突出。政府部门(妇联、教育主管单位等)应积极倡导家长对未成年人开展性教育,并传授科学的性教育方法。研究者认为,拥有某种亲密关系对每个人的健康发展意义重大,对于受到性侵犯的未成年人而言则至关重要,因为将之告诉亲密关系者,特别是父母,是他们获取精神支持、接纳自己以及获得尊重的重要源泉[11]。而且实证研究也指出,当未成年人受到侵害后,首先选择告诉父母的比例是82.8%,所以父母仍然是揭露此类犯罪的最为重要的渠道[12]。学校是未成年人接受知识、掌握技能的主要场所,应当强制学校开设性教育课程,采取科学、适当的教育方法向学生传授性知识,培养其面对性侵害时的应急能力,特别是面对被强奸、猥亵危险时寻求帮助的意识与技能,教导未成年人强奸、猥亵犯罪发生后及时告知家长、老师或者报警。

第二,抓住性教育对象重点。前文数据统计表明,强奸、猥亵未成年人案件的侵害对象多是14周岁以下的儿童,因此性教育工作对象的重点应是这部分重点人群,被害对象的相对集中对性教育的推广来讲可谓有利条件。性教育“从娃娃抓起”,能够有效降低未成年人被侵害的风险。

第三,重视性教育方法的科学性、适当性。针对不同年龄段未成年人设计不同的教育方式,例如对幼儿可以通过儿歌、动画等方式进行,针对8岁以上未成年人可以开设生理课堂,举办性教育讲座等,还可以进行强奸、猥亵犯罪常见情境的模拟训练,以提升未成年人对性侵害的识别能力和应对能力。

(二)加强社会监控能力,预警被害风险

强奸、猥亵未成年人犯罪频发是社会系统运行紊乱的表现,寄希望于加强打击就能够实现海晏河清注定是要落空的,因此对其治理应该更加重视“社政”而非“狱政”[13]。优化社会治理是预防未成年人被强奸、猥亵的终极、最优路径,这不仅是因为“最好的社会政策就是最好的刑事政策”,而且更因为社会治理相较于刑罚的低副作用和前置性(及时性)。社会治理的关键一环就是提升监控能力。秉承前文对有关数据的统计分析、特征归纳,本文以为,预防未成年人被强奸、猥亵的社会监控应当集中于重点场所、重点人群,当然重点人群常常在重点场所活动,因此,社会监控的范围并不因“场所”与“人群”之别而迥然相异,反而具有高度重合性。

强奸、猥亵未成年人犯罪案件多发生于家庭、学校等场所,未成年人(多是学生)的活动范围多为家庭、学校、往返家庭学校路途中的两点一线区域,本文以为,场所监控的重点区域应当与此保持基本一致。但是,在家庭、学校里,未成年人接触到的人相对稳定,而他们在往返学校与家庭的路途中接触到的对象则流动性、不确定性强。因而监控措施应当有所不同,因地制宜,概括来讲,对于家庭学校这类接触对象相对确定的场所,应当采取“以动制静”的监控策略,在往返学校与家庭的途中则宜采取“以静制动”的监控策略。

所谓“以动制静”就是要推行以“动”的监控力量介入、了解“静”的人群。“动”的力量主要是指人员监控力量,“静”的人群则主要指家庭成员、邻里亲友等。本文以为,对“家庭”实施以动制静的策略,应当以我国农村和城镇普遍发展起来的村委会、居委会(下称“两委”)为主要力量,利用其点多、熟悉该区域人群的优势,加强“两委”对家庭内部状况的实时了解和动态掌握。其具体措施可以是多样的,例如“两委”定期走访区域内家庭、不定时巡查区域内的街巷和废弃建筑物等。对学校,则可以推广建立外部监控和内部监控机制。外部监控主要有两方面,一是强制推行地方教育主管部门定期检查学校安全设施状况、有关人员活动状况;二是强制推行公安驻校,特别是幼儿园、中小学,必须有两名以上警员常驻。内部监控就是要充分利用校园内部资源,如建立责任教师晚间巡校队伍,学生互助巡查小组等。

所谓“以静制动”的策略,“静”即指“静”的监控设施,“动”则指流动的、不特定的潜在犯罪人。之所以如此,是因为往返学校与家庭的路途一般较长、环境较校园与家庭更为复杂,如果依靠“以动制静”的策略反而难以做到全覆盖、实时监控,成本巨大却收效甚微。笔者以为,学校与家庭之间的道路是充分施展现代电子监控技术的舞台,可以逐步在学生往返校园、家庭的道路上装设电子监控摄像头,将全路段纳入警察电子监控范围;此外,及时维护和更新道路照明设施,拓宽照明范围,将有利于防止未成年人半路遇险。当然,预防未成年人在往返学校、家庭途中被强奸、猥亵,也应当鼓励未成年学生结伴、结队而行,并辅以适量人员巡逻。

(三)强化性侵未成年人犯罪的打击惩处力度,拓宽未成年人法律保护途径

鉴于性侵未成年人案件具有严重的社会危害性,且近些年此类案件频发的态势,国家和地方都在积极探索有针对性的打击和预防措施。如2013年单位先后出台了《关于做好预防少年儿童遭受性侵工作的意见》和《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》,同时有关部门也于2013年对我国《未成年人保护法》进行了第二次修正,为性侵未成年人案件执法司法提供了依据,增强了预防和打击此类犯罪的力度。与此同时,地方层面也在积极探索打击性侵未成年人犯罪的新路径。例如,2016年浙江省慈溪市人民检察院牵头人民法院等机关共同出台了《性侵害未成年犯罪人员信息公开实施办法》(以下简称《办法》),其中规定,对符合条件的实施严重性侵害未成年人行为的犯罪人员,在其刑满释放后或者假释、缓刑期间,可以对其个人信息进行公开,公开的渠道包括单位门户网站、微信、微博等。同时,该《办法》对性侵害未成年人犯罪人员信息应当公开的情形和例外条件、公开期限、公开内容、公开途径、公开程序均作了明确规定[14]。2017年8月,上海市闵行区检察院启动涉性侵害违法犯罪人员限制从业机制。应当说此举在很大程度上强化了惩罚性侵未成年人犯罪的治理力度,也为我国少年司法改革提供了参考指南和实践经验。

同时,从司法实践来看,地方法院也助力推动相关法律法规或办法的落实。如针对北京某初中教师邹某利用家教之际对女童强奸猥亵长达一年之恶行,北京市海淀区人民法院在对其判处12年6个月有期徒刑的同时,还对其宣布了职业禁止,宣告其5年之内禁止从事与未成年人相关的教育工作[15]。江苏淮安市淮阴区在对四名涉嫌强奸、猥亵未成年人的被告人进行宣判时,依据相关规定,在刑事判决生效一个月后,对四名被告人的个人信息通过多种渠道向社会公开,同时禁止其从事与未成年人密切接触的工作[16]。广泛的地方实践对推动全国范围内建章立制大有裨益,正如最高人民检察院负责人所述,“对地方所实施的相关制度,将加强研究指导,对一些成熟的做法将适时予以推广”[17]。

参考文献:

[1]Gilbert R,Widom C S,Browne K,et al.Burden and consequencesofchildmaltreatmentinhigh-income countries[J].The lancet,2009,373(9657):68-81.

[2]Stoltenborgh M,Van Ijzendoorn M H,Euser E M,et al.A global perspective on child sexual abuse:Meta-analysis of prevalence around the world[J].Child maltreatment,2011(2):79-101.

[3]王进鑫,程静.未成年人性侵害现状与对策——基于四川省 6—12岁儿童抽样调查[J].青年研究,2014(02):24-31,94.

[4]徐剑.性侵犯罪未成年被害人实证研究——基于北京市未成年人遭受性侵案件的分析[J].青少年犯罪问题,2015(4):24-38.

[5][12]赵国玲,徐然.北京市性侵未成年人案件的实证特点与刑事政策建构[J].法学杂志,2016(2):13-21.

[6]孙力.全方位推进综合审判多维度保障少年权益[N].人民法院报,2014-07-17(008).

[7]张华,沙兆华,祝丽娟,王丹.性侵害未成年人犯罪法律适用研究[J].预防青少年犯罪研究,2017(1):73-98.

[8]丁德宏.完善未成年人保障机制严惩未成年人性侵犯罪[N].人民法院报,2018-01-11(008).

[9]靳昊.对性侵未成年人罪犯从业禁止、信息曝光,行不行[N].光明日报,2018-01-14(007).

[10]徐亚吉,门从国.中小学性安全教育现状研究[J].教育学术月刊,2010(7):43-45.

[11]Johnson C F.Child sexual abuse[J].Lancet,2003,364(9432):462-470.

[13]牛旭.性侵未成年人犯罪及风险治理——一个新刑罚学的视角[J].青少年犯罪问题,2014(6):35-45.

[14]姚建龙,刘昊.“梅根法案”的中国实践:争议与法理——以慈溪市《性侵害未成年人犯罪人员信息公开实施办法》为分析视角[J].青少年犯罪问题,2017(2):12-23.

[15]北京著名中学教师强奸17岁女学生续[EB/OL].(2017-12-26)[2018-02-02].http://www.sohu.com/a/212888752_99961867.

[16]江苏首曝性侵未成年人犯罪人员信息设置行业禁入[EB/OL].(2017-12-03)[2018-02-02].http://news.163.com/17/1203/09/D4NLK7LS000187VE.html.

[17]最高检:严惩性侵未成年人犯罪判刑畸轻坚决依法抗诉[EB/OL].(2017-12-29)[2018-02-02].http://china.cnr.cn/ygxw/20171229/t20171229_524081117.shtml.