从同姓到同宗:宋明吉安地区的宗族实践

黄志繁

一、提出问题

学术界关于中国宗族的研究,已经达到了相当高的水准。可以说,已经基本超越了功能主义的倾向,而从中国社会制度和历史发展的实际出发来认识宗族问题。科大卫和刘志伟认为,宗族的发展实践,是宋明理学家利用文字的表达,改变国家礼仪,在地方上推行教化,建立起正统性的国家秩序的过程和结果。①[英]科大卫、刘志伟:《宗族与地方社会的国家认同:明清华南地区宗族发展的意识形态基础》,《历史研究》2000年第3期。或因宗族研究成果相对集中于广东、福建、香港和台湾等地区的缘故,学术界对明清以来宗族组织的发展历程研究虽然已相当深入,但对宋至明初宗族组织的演变并没有很清晰的描述,从而导致对宋明时期宗族组织的实践和具体运作缺乏深入的了解。根据钱杭的研究,无论是上古经典文献,还是后来的宗族实践活动都表明,宗族是“父系单系世系”“建构”的产物,而不是“血缘”关系自然延伸的产物。②钱杭:《宗族建构过程中的血缘和世系》,《历史研究》2009年第4期。不过,该研究并没有涉及到宋明时期宗族建构的过程。实际上,从宋代到明代宗族组织的发展,最为核心的当是“宗法伦理庶民化”,即宋明理学家们的宗族建构开始突破宗法的限制,突破祭祀祖先的代数,从而使宗族组织建立有了理论上的依据。③郑振满:《明清福建家族组织与社会变迁》,福建教育出版社1990年版。然而,从宗法伦理理论上的突破到宗族实践并非一蹴而就的。④可参见郑振满:《莆田平原的宗族与宗教——福建兴化府历代碑铭解析》,《历史人类学学刊》第4卷第1期,2006年4月;刘志伟:《乡豪历史到士人记忆:由黄佐自叙先世行状看明代地方势力的转变》,《历史研究》2006年第6期;常建华:《明代宗族研究》,上海人民出版社2005年版,第360—398页。

迄今为止,关于宋明时期宗族组织发展的研究中,仍有一个关键问题尚未厘清,即宗族组织是以何种方式建立起来的。正如钱杭论文所指出的,宗族组织是“世系建构”的产物,不是血缘发展的结果,那么,一群有着同样姓氏的人,是如何“建构”起他们的宗族组织的呢?贺喜对北宋欧阳修所编《欧阳氏谱图》流变的考察,非常精彩地揭示了不同地域的欧阳氏后人,通过不同层次的迁移传说,和图谱建立联系,建立实体性宗族的过程。在贺喜看来,宗族起初只是一个概念或理想,后来混合了地方经济,就成了实体化的宗族。⑤贺喜:《〈欧阳氏谱图〉的流变与地方宗族的实体化》,台湾《新史学》2016年冬季卷。即使如此,我们依然可以追问,宋明时期的地方宗族实践者是如何突破宗法伦理的代数限制,而在实际生活中“创造”出一个宗族组织的。⑥D avid Faure:The Lineage as a Cultural Invention:The Case of the Pearl River Delta,Modern China,Vol.15,No.1(Jan.,1989),pp.4—36.一个明显的事实是,在朱熹的理论中,家庙祭祀只能由自己上溯到高祖,而只祭祀五代显然是无法建构起一定规模宗族组织的。因此,从理论或概念化的宗族到实体化的宗族实践,除了贺喜所指出的认同共同的宗族图谱和经济因素之外,应该还有若干世系的组织原则需要确认和运用。

江西吉安地区自宋代以来就是经济发达、人文繁荣的区域,宗法理论实践出现的也比较早。北宋时期,欧阳修就在他的家乡永丰县修撰了家谱,为吉安地区的宗族实践作出了表率。宋明时期,吉安地区的修谱和建祠等宗族实践活动比较频繁,特别是修谱活动,蔚然成风,至今留下了大量的谱序和谱论,为我们研究该时期吉安地区的宗族建构活动打下了较好的史料基础。本文即拟对宋明时期吉安地区的宗族实践展开研究,并由此讨论其宗族组织演变的相关理论问题。

二、同姓而不同宗:宋代吉安欧阳氏的修谱活动

北宋皇祐四年(1052年),在外为官多年的欧阳修带着母亲的灵柩回到了永丰,将母亲与父亲合葬在家乡凤凰山泷冈之后,撰写了著名的《泷冈阡表》。熙宁三年(1070年),欧阳修在青州太守任上,将《泷冈阡表》碑立于父母亲安葬地不远的道观西阳宫中,碑石正面刻《泷冈阡表》,背面刻《欧阳氏世系表》。在《泷冈阡表》中,他阐述了修《欧阳氏世系表》的缘由:“呜呼!为善无不报,而迟速有时,此理之常也!惟我祖考,积善成德,宜享其隆,虽不克有于其躬,而赐爵受封,显荣褒大,实有三朝之锡命,是足以表见于后世,而庇赖其子孙矣!”⑦欧 阳修:《泷冈阡表》,《欧阳文忠公集》卷25,《景印文渊阁四库全书》第1102册,台湾商务印书馆1986年版,第202页。可见,《欧阳氏世系表》不在于修撰一个完整的欧阳氏族谱,而是通过修撰世系,彰显其父亲的善德,使其能庇佑后世。所以,虽然《欧阳氏世系表》对后世影响巨大,但从族谱修撰的角度来看,并不严谨,甚至有很多错漏。⑧《欧阳氏世系表》有多种版本传世,贺喜已经进行了详细的比对,并认为石本和刻本虽然有很多不同,但世系基本相同。

南宋吉安地方大儒欧阳守道就委婉地批评欧阳修所修世系存在问题:“予欧阳氏家吉州自唐中世刺史府君始,大约距今五百余年。子孙散居诸邑,或徙他州,不可尽考。姑以见居而未徙者言之,户不啻百计,丁不啻千计矣,其间最著仅文忠公一人,自刺史府君视子孙,可谓最著者之少也。族谱非最著者,其谁宜为?宜乎公之为之也!然公谱未广,又颇有误……文忠公游宦四方,归乡之日无几,其修谱又不暇咨于族人,是以虽数世之近,直下之派,而屡有失亡。”①欧阳守道:《书欧阳氏族谱》,《巽斋文集》卷19,《景印文渊阁四库全书》第1183册,第664—665、665页。在欧阳守道看来,欧阳修是庐陵地区欧阳氏最为著名的人物,族谱理应由他来修,但是欧阳修公务繁忙,在家乡的时间太少,所以所修世系即使离他最近的都“屡有失亡”。族谱修撰不严谨导致的后果就是,虽然同为庐陵欧阳氏,但各派系之间都有自己的族谱,且互相之间族谱世系并不吻合。欧阳守道继续说道:“予前后所见同姓诸谱,但在庐陵诸邑者已六七本,各巨帙细书。至邻郡清江、宜春、长沙同姓亦各有谱,往往出以相示,参较上世,率不相合,皆无一本略同者,此不可晓也。安得遍与诸家借聚,与民先细订之乎!姑识此以俟他日。”②欧阳守道:《书欧阳氏族谱》,《巽斋文集》卷19,《景印文渊阁四库全书》第1183册,第664—665、665页。可见,欧阳修所修之世系并没有起到统一各地欧阳氏的作用,到了南宋末年,吉安地区的欧阳氏各自修撰自己的家谱,并无统一的世系。所以欧阳守道并不认为他与欧阳修有共同的世系,而庐陵之所以称为“欧乡”也和欧阳修没有关系。③贺 喜:《〈欧阳氏谱图〉的流变与地方宗族的实体化》,台湾《新史学》2016年冬季卷。可见,虽然欧阳修所修的世系成为后世欧阳氏建构的基础,但是至少到南宋末年,遍布吉安地区大大小小的欧阳姓,并没有共同认可的世系。严格地说,吉安欧阳氏只是一群群的同姓团体,并没有整合成一个“宗族”。

欧阳氏的情况并非个案。明初解缙回忆杨万里家族时说:“杨氏既多,所至迭盛。予尝观其阃乡谱、大同谱、四院谱、龙图谱、靖共两院谱、蜀中院谱、渡江院谱、浙院谱、浦城谱、吉水杨庄谱、上径谱、湴塘谱、小南江谱、今翰林杨公士奇所辑泰和谱。何其随寓而盛也!龙图已上不待言矣!其曰‘靖共’者,长安坊名,其在唐元和长庆间一院不下数十百口,族长堂前有木榻,朝退问安,掷笏其上,堆积明旦乱取以去,俸钱所入,至逾百万,禄仕之盛,古未有也。”④解 缙:《泰和杨氏族谱序》,《文毅集》卷8,《景印文渊阁四库全书》第1236册,第714—715页。从解缙的描述中可以看出,即使到了明初,吉安杨氏共有14种之多,且各有谱系,还远达不到整合成一个“宗族”的要求。有些谱,例如“靖共”谱,更多的还是在追忆唐时的繁盛,向往大家族族人大多出仕为官的梦想。联系欧阳氏和杨氏的情况,我们可以看出,宋朝到明代初年,吉安各大家族虽然有建立宗族的愿望,但是更多的是向往魏晋隋唐以来世家大族的荣光,这些同姓团体和明中期以后南方地区普遍出现的“宗族”组织还有很大的差距。常建华系统地考察了明代吉安地区宗族组织的发展和理论基础后,提出了“故家论”,认为明初以杨士奇为代表的吉安士大夫将修谱的实质定位于延续魏晋以来的“故家”传统,正是基于这一史实作出的判断。⑤常建华:《明代宗族研究》,第360—398页。

实际上,北宋时人大多认为,大宗谱法很难继续,唯有“以五代为限,五世则迁”的小宗谱法可以修撰。⑥钱 杭:《中国古代的世系学》,《历史研究》2001年第6期。欧阳修在修完《欧阳氏谱图》后,曾经对此进行过详细的阐述:“谱图之法,断自可见之世,即为高祖,下至五世玄孙而别自为世。如此,世久子孙多,则官爵功行载于谱者不胜其繁。宜以远近亲疏为别,凡远者、疏者略之,近者、亲者详之,此人情之常也。玄孙既别自为世,则各详其亲,各系其所出。是详者不繁,而略者不遗也。”⑦欧 阳修:《集本欧阳氏谱图序》,《欧阳文忠公集》卷21,《四部丛刊初编》第49—50册,台湾商务印书馆1967年版,第532页。欧阳修并不认为族谱修撰可以无限制地追溯远祖,不断地扩大规模,而是应严格区分亲疏,以上自高祖,下自玄孙为核心纂修。因为一个人最多有可能活着见到自己的高祖,即上延五世,同理下延五世,到了玄孙辈则应“别自为世”。另一位族谱大家苏洵也表达了类似的观点。他说:“凡今天下之人,惟天子之子与始为大夫者,而后可以为大宗,其余则否。独小宗之法,犹可施于天下。故为族谱,其法皆从小宗。”⑧苏 洵:《族谱后录上篇》,《嘉祐集》卷14,《景印文渊阁四库全书》第1104册,第951页。苏洵与欧阳修所修族谱对后世影响很大,所谓“欧体”“苏体”成为后世修谱的两种重要体例。⑨相比之下,“欧体”的影响更为深远一些。欧阳修开创了宋代的士风、文风和学风,是宋代士大夫的“人格典范”,也是“欧体”风靡天下的重要原因,参见范卫平:《欧阳修理性人格及其对现代人格建构的启示》,《南昌大学学报》2013年第1期。但是,他们都基本恪守“小宗之法”的宗法伦理原则,不对宗族世系做无限制的扩展。在这种理论指导下,不难理解,宋代吉安欧阳家族为什么无法统一世系,成为严格意义上的宗族了。

在具体实践中,过于苛守小宗之法,显然无法适应家族人口扩张的需求。特别是在宋代的江西,大家族特别多,小宗之法的局限性非常明显,欧阳守道就提及庐陵欧阳氏“户不啻百计,丁不啻千计矣”。实际上,正是由于“小宗之法”的局限过于明显,在欧阳修所撰写的世系中,也已突破了上追5世的限制,而是追溯到了9世,即从欧阳万至他自身。在谱论中,欧阳修也没有明确指出要限制世系上追5世,而只是强调了以5世为核心的原则,这应是对现实的一种变通。无论如何,宋代的吉安地区,虽然存在许多同姓大家族,但他们各自为阵,没有形成统一的世系,最多只能是同姓,而不是同宗。

三、同姓而同宗:忠节杨氏的世系建构

杨万里家族是吉安地区另一具有重要影响的大家族,家族因出了南宋末年坚守建康城而英勇就义的“忠襄公”杨邦乂和以文章节义闻名于世的“文节公”杨万里,而被称为“忠节杨”。关于宋代杨氏宗族的史料,目前能找到的只有清嘉庆二年(1797年)刻印的《杨氏人文纪略》中的两篇文献。①该文献为本人在吉水县湴塘杨万里故居考察时所获得。一篇为宋徽宗宣和五年(1123年)杨存所作,一篇为宋宁宗庆元五年(1198年)杨万里所作。杨存所作的《杨氏流芳谱系序》摘录如下:

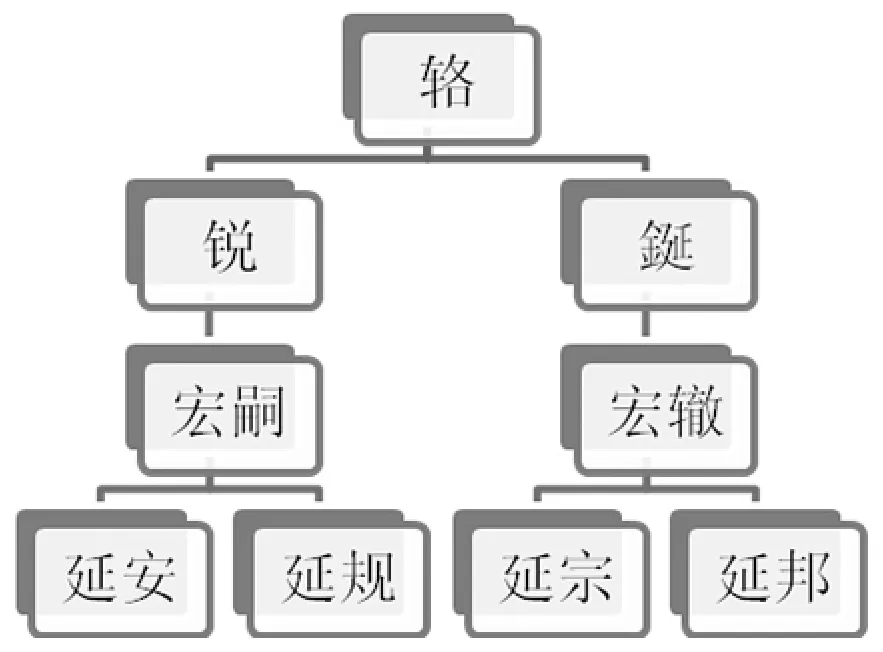

文友生辂,仕江南李氏,始迁庐陵,初为虞部侍郎,出知吉州刺史,因家居庐陵郡,今为杨氏一世祖。辂生二子,曰锐曰鋋。锐生宏嗣,宏嗣生二子。曰延安为上径高祖,曰延规为杨庄中高祖。鋋生宏徹。宏辙生二子。曰延宗为湴塘高祖;曰延邦为江南高祖。谓之江南,即吴里小江之南,是为本族高祖。延邦生子七人。曰戬为曾祖。戬生五子,曰伦为祖。伦生二子,曰郊为考。考生三子。长曰布季,次曰本次,即存也。二世祖鋋为海昏令,即今建昌县。三世祖宏徹有墓在东冈山落水塘。高、曾、祖、考先茔咸在,岁圮不替。自辂始迁,子孙世为庐陵儒行士族,继有显者。元祐间改为吉水中鹄乡人也。存重念杨氏绵远,中间分为四族,图以示来者,庶知源流不紊也。其详载家谱。宋徽宗宣和五年七月中元孙朝请大夫通判洪州主管神霄□清□□□□□□□□□田事存谨序。②杨存:《杨氏流芳谱系序》,《忠节杨氏人文纪略》卷1《谱序》,清嘉庆二年刻本。

杨存曾担任过洪州通判,后被封为“中奉大夫”,其事迹载入《吉水县志·名宦》中,历史上应真有其人。从《杨氏人文纪略》后面的相关记述来看,这篇谱序无疑是杨氏宗族里程碑式的作品。其重要意义在于,确立了杨辂为庐陵始祖,并从杨辂往下,至延字辈,共分为“四族”,分别为上径、杨庄、江南、湴塘四支,从而排列出了完整的世系,使原本散处吉水各地的杨氏宗族有了共同的谱系。更重要的是,杨存还为杨氏的世系制作了图,使其世系更为清晰。这一世系图示如上栏。

杨氏后世所修族谱均大致照抄杨存排列出来的祖先系谱,正如乾隆四十九年(1784年)杨氏族谱序所言:“是吾族虽本源侍郎,而支流则始盛于四世,故八世中奉公起而谱其世次,此吾族之有谱所自也。”③杨嘉谟:《续忠节总谱记》,《忠节杨氏人文纪略》卷 1《谱序》。“中奉公”即杨存,可见到了清代,杨氏族人仍认为他们宗族世系是杨存所编定的。与杨存的序相比,杨万里的序就显得比较谨慎。今摘录其序文如下:

辂之二子锐、鋋居庐陵城中。其居杨家庄,自锐徙也,今延安、延规之子孙,其后也;居湴塘者,自鋋徙也,今延宗、延邦之子孙,其后也。二族自国朝以来至于今,第进士者十有三人。杨庄居其九,曰丕、曰纯师、曰安平、曰求、曰同、曰邦、曰迈、曰炎正、曰梦信;湴塘居其四,曰存、曰杞、曰辅世、曰万里。盖杨氏自太尉伯起以来,大抵以忠孝文学相传。而近世卓然冠吾族者,忠襄公也。公之死节,余既为之行状,上之史官,已有传矣。而十三人者,公父子及其二孙,凡一家而四人焉……其《唐表序》《吕夏卿大同谱序》《中奉府君族系图序》,今列篇首,俾来者有所稽焉。宋宁宗庆元五年己未六月一日孙通奉大夫宝文阁侍制致仕万里谨序。④杨万里:《重修杨氏谱序》,《忠节杨氏人文纪略》卷 1《谱序》。

杨万里序最为明显的变化是,杨存序中的“四族”变成了“二族”,即直接将锐和鋋作为杨庄和湴塘的始祖,而不是从“延”字辈算起。但杨万里序文重点似乎不在祖先世系,而重在强调杨氏人文兴盛,对祖先源流和世系,表现的也比较慎重,申明把“《唐表序》《吕夏卿大同谱序》《中奉府君族系图序》”放在族谱前面,希望将来有所考证。《中奉府君族系图序》即杨存宣和五年所作的族图,表明杨万里对杨存所列世系是有疑问的。尽管杨万里无心考订家族世系,但他无意中把杨辂在吉水的分支由“四族”变成“二族”的说法,却对后世影响很大,后来的杨氏族谱基本上都延续了这种说法。

我们无法判定两篇序文的真假,杨万里的序也不见于他的《诚斋集》。但我们可以判定,这两篇序至少应为明初及以前的作品。明初,吉水名人解缙曾为泰和杨氏作过长篇序言,中间对杨万里的序有大段引用。解缙的序载入他的文集,真实性比较高。解缙《泰和杨氏族谱序》中,指出明初杨氏家族分支较多,谱牒也比较混乱,而且没有共同的世系,所以他花了很多篇幅考证始祖杨辂。解缙序对杨氏家族最大的贡献在于,他成功地考证了杨氏始祖杨辂不是如杨万里等人所认为的在南唐李氏时期定居庐陵,而是后吴(即五代杨行密所建吴国)时期定居庐陵。这一观点被后来该族历修族谱所采用。①解缙:《泰和杨氏族谱序》,《文毅集》卷8,《景印文渊阁四库全书》第1236册,第714—715页。

真正将杨氏纷繁复杂的世系统一起来的是明宣德年间担任广西副宪的杨瑒,他在宣德八年(1433年)主持重修了族谱。他有序文记述其经过,指出在修谱之前,杨氏族人杨义方已经修订了族谱,这个族谱虽然被杨瑒认为“欠考索”,但影响却极大,“诸本皆因之”,因此,杨瑒才下定决心在繁忙的行政事务之余重新修订。杨瑒这次修谱,采用的是从“中奉公”杨存到解缙所反复考订的世系。杨瑒的修谱活动,是对族中存在的各种版本族谱进行修订和考证,有疑问的则仍其旧,存疑待后人来解决。杨瑒还强调了职业正当(儒、农)方可入谱,如果行为有辱先德,则将其除名,即所谓“为儒、农者皆详注其派;如有失身玷先德,则黜而弗录”。②杨瑒:《杨氏重修族谱序》,《忠节杨氏人文纪略》卷 1《谱序》。杨瑒修订族谱的根本目的就是要统一“忠节杨”氏的世系,将所有的杨氏族谱统一成一个大家认可的“官方”版本。至此,自南宋开始比较混乱的“忠节杨”氏终于正式统一了世系。值得注意的是,根据道光《吉水县志》记载,杨瑒是“忠襄公之后”,③道光《吉水县志》卷22《人物志·宦业》,台湾成文出版社有限公司1984年版,第1225页。即不是湴塘杨氏,而是杨庄杨氏,所以他组织在湴塘修祠和修谱活动,应该包括了两支杨氏。正如下文所说,经过他的努力,杨氏有了统一的世系、祠堂和族谱,这两支杨氏的宗族建设应该说基本完成了,所谓“忠节杨”也就成了世系完整且统一的宗族。

与此同时,与吉水相邻的泰和县,另一位在地方社会有重要影响的人物杨士奇,成功地将自身家族与吉水杨辂家族联系在一起。杨士奇在为其家谱作序时有比较清楚的解释:“文友生辂,来居庐陵郡中,则庐陵杨氏始祖也。庐陵府君二子,锐徙吉水杨家庄,鋋徙吉水湴塘。锐之孙延安又徙上径,延安孙允素始徙泰和,则泰和杨氏始祖也。泰和杨氏族故有谱刻石置县西延真观,元季观毁于兵,石坏刻本亡逸,士奇求之廿余年不得。近得族父与芳翁寄示所修《谱图》一帙,其间传系失于接续者,亦多矣。窃惧其益久而益废也,乃本《谱图》所载,准欧阳氏五世以下别自为世之法,而统录之。其传系失于接续者,皆仍旧位置,而详注于下方。庶几延真刻本有出,可以参补,名曰《泰和杨氏族谱》。”④杨 士奇:《泰和杨氏族谱序》,《东里集续集》卷13,《文渊阁四库全书》第1238册,上海古籍出版社1987年版,第524—525页。根据杨士奇的说法,泰和杨氏族谱本来是刻石放在延真观中的,但元末毁于兵火,他根据族人保留的谱图,重新修撰了族谱。按照他的说法,泰和杨氏的始祖乃是从吉水杨家庄迁来的,自然也就和吉水杨氏系出同源了。

杨士奇还仿造杨存,为泰和杨氏的世系修了谱图。他修族谱和谱图的态度是比较严谨的:“士奇既作《杨氏族谱》,而欲便于观览也,又作此图,且欲刻之分畀族之人……此图上自府君辂始迁庐陵,以再迁泰和,于今廿有三世。其间或书字、或书名、或书行、或书号者,凡四百九人。失其字名、行号,但书某以识之者十有五人,总四百二十四人。夫谱泰和之族,必自庐陵府君始者,尊吾所从出,且旧图之录也,其上失系属者……皆仍旧图位置,庶几传疑之意。而今廿二世以下子孙尚多。此但载旧图所录及士奇所知者。盖族人散处,且士奇仕于外,不得访录,姑明其统系之绪而已。统系明,将后有继修者,得缘此而录也。”⑤杨士奇:《泰和杨氏重修族谱图序》,《东里集续集》卷12,第515—516页。杨士奇在修族谱和谱图时,参考的是族人的旧图和各派的分谱。在制订谱图时,对一些有缺失的世系,仍按照旧图照录,不随便增加和添补。近世的族人,则根据他自己所了解的真实情况收录,经过严格的修订,该族谱和族图共登录了424人。

通过这次修谱,杨士奇家族和杨万里家族拥有了共同的祖先。可以推测,由于吉水杨氏这一支拥有崇高的地望(涌现了杨邦乂和杨万里等名人,号为忠节杨氏),许多周边的杨姓也纷纷通过建构世系,在系谱上加入其家族。杨士奇这次修族谱活动也可以看成明初吉安地区修族谱活动的一个缩影。

经过一系列的努力,到了明初,吉水杨氏基本上确立了始迁祖和排列出了基本的世系,周边的杨氏也建立了和吉水杨氏的联系。即使如此,杨氏家族的“宗族建设”还只停留在整理和建构祖先谱系的层面,和明中期以后南方普遍出现的“宗族”组织还有很大的差别。

四、“忠节”传统与“忠节杨氏”的形成

南宋时期,吉水杨氏声誉渐隆。他们首先在科举上获得了巨大的成功,杨万里对此颇为自豪,他曾在给人写的记文中提及家族举业的辉煌:“宋中兴以来……临轩策士,凡二十有三,得人众矣,不可得而详已。惟我大江之西,有一族而叔侄同年者,一时艳之,以为盛事,若予与故叔父麻阳令讳辅世是也;有一家从兄弟同年者,若予族叔祖忠襄公之二孙曰炎正、曰梦信是也;有产兄弟而同年者,若吾州印冈之罗曰维藩、曰维翰,兰溪之曾曰天若、曰天从是也。”①杨万里:《静庵记》,辛更儒笺校:《杨万里集笺校》卷76,中华书局2007年版,第3141页。在他列举的三个科举成功的例子中,有两个就是他们家族的。事实上,加上杨万里本人,到南宋末年,他们家族至少涌现了13位进士,这不能不说是巨大的成功。

比科举上的成功更为重要的是,家族人物在“忠义”气节表现上获得的巨大声誉。杨万里曾经自诩为“天下第一”。他曾说:“吾族杨氏自国初至于今,以文学登甲乙者,凡十有一人。前辈之闻者曰屯田公、中奉公……以此,自屯田公、中奉公之后至忠襄公,以死节倡一世。于是杨氏之人物,不为天下第二。”②杨万里:《鳣堂先生杨公文集序》,《杨万里集笺校》卷78,第3187页。“忠襄公”即杨邦,他在金兵攻打建康时被俘,坚贞不屈,被金人剖心,其英雄壮举至今仍流传不已,南京还有古迹“杨邦剖心处”。正因为其壮烈行为为杨家博得巨大名声,杨万里才有底气自赞家族“人物不为天下第二”,杨万里本人则以文章和忠义并举而闻名天下。他不仅诗文杰出,而且晚年闻知韩侂胄北伐,绝食而死,死后谥“文节”,一时也是名动天下,成为士大夫的榜样。

庐陵杨氏作忠节祠者何?昔金人侵宋,沿江诸郡皆望风奔溃,其先忠襄公邦以建康通判被执,大骂死;韩侂胄专国擅政柄,文节公万里以宝谟阁学士,家居闻之,三日不食死,故合而祀之也。中祀建康通判赠通奉大夫存者何?尝以直抗蔡京为杨氏忠义开先也。别祀广东经略使长孺、吏部郎官孙、子同知昆山州事学文者何?经略仁声义实,风槩天下,在广东三岁禄入七万缗,尽以代民输丁租,不持一钱去;吏部闿通敏惠,奉法循理为时良臣;昆山好德尚义,能以私钱复文节故居,割田百亩以建祠事。皆克绍先烈者也……故庐陵若欧阳氏、杨氏、胡氏、文氏又有身致干淳之治,若周文忠氏皆国家之元气也,而欧阳氏又庐陵之元气乎。昆山之子元正请记忠节祠,故并及之。③揭傒斯:《杨氏忠节祠记》,《文安集》卷10,《景印文渊阁全书》第1208册,第241页。

该文被收入揭傒斯的文集,具有比较高的可信度。这次杨氏为家族贤明设立专祠,带有很强烈纪念名人的意味,目的是为了弘扬家族中的“忠”和“节”两种可贵品质。这次共祭祀了5位名人,忠襄公杨邦和忠节公杨万里自不必说,还有前文提到的建康通判杨存、广东经略使杨长孺、吏部郎官杨孙、杨孙之子昆山同知杨文学。虽然后面三位名气不及杨邦和杨万里,但都有可值得称道的事迹,因而得以专祀。实际上,设专祠祭祀名人还有一个目的,突破礼法中臣民不得建家庙的规定。所以,虽然名义上建的是祠堂,但揭傒斯仍不断解释为什么要祭祀这些杨氏名人。

颇具戏剧性的是,倡导建立忠节祠的昆山知州杨学文,并不是湴塘本地人,而是杨氏在四川的后代。若干年后,杨士奇留下了一段文字,让我们得以了解杨学文建忠节祠的经过。根据他的说法,揭奚斯说杨氏由四川迁入根本就是错的。真实情况是,唐代有个祭酒叫杨膳,跟随唐僖宗避难而进入四川,成为四川杨氏的先祖,杨氏后来又迁居庐陵安成,所以安成杨氏和杨庄、湴塘的杨氏并不是同一支派,所谓“虽皆居庐陵,而所从来者实异”。但是,后来安成杨氏的族正杨仲“乏嗣”,“以其先与杨庄、湴塘同出汉太尉,乃至湴塘求叔先之子珪孙为嗣,更名孙,仕为赣州路总管、吏部侍郎,孙之子知昆山州事学文,不忘其父所生,以私钱复文节故居,又割田百亩,建忠节祠,故孙、学文皆得列祠祀中。”④杨士奇:《书揭学士〈杨氏忠节祠记〉后》,《东里集》卷9,《文渊阁四库全书》第1238册,第100—101页。从中可以看出虽然同为居住在庐陵的杨氏,但杨庄、湴塘的杨氏和从四川迁至庐陵“安成之族”的杨氏虽属同姓但并不同宗,揭傒斯文将两支杨姓混为一谈是错误的,因为他看的只是四川杨氏的族谱(“蜀之谱”),后来安成之族的杨氏后裔肇庆知府杨仲谨无后,将湴塘杨叔先的儿子杨珪孙过继为自己的儿子,改名“杨孙”,杨孙后担任赣州路总管,其子昆山知州杨学文为了不忘记父亲的出生地,以自己的私钱,给予湴塘杨氏100亩田地,同时建立了忠节祠,因此杨学文和他父亲杨孙的牌位也就放入了忠节总祠。

这个颇具戏剧性的故事,再一次清晰地展现了世系不完全相同的同姓,如何通过种种手段,建立其共同的联系,从而达到联宗的目的。杨学文建立忠节祠,固然有所谓“不忘其父所生”的朴实愿望,但是和大名鼎鼎的“忠节杨”攀附上关系,又未尝不是重要目的之一。虽然建立这个祠堂包含了杨学文的私心,但祠堂却成了杨氏卓绝名声的物化象征。如果说元代忠节祠还只是个名人纪念堂的话,到了明代,其名人纪念堂的色彩渐渐褪去,开始演变为家族祠堂了。

明初宣德年间,曾经重修族谱的杨瑒主持了对忠节祠的重修。安福人明代名臣李时勉有记曰:“故元盛时,杨氏之贤同知昆山事学文,始复文节故居为祠,规制广于前而益加多。岁久弗治田,芜宇倾……杨之贤季琛以旧臣膺京兆之举,作令南海,次修祠之颠末,命宜修授予请记焉……增设始祖吉州公及屯田、清谨二龛,诸小宗显宦叙昭穆从祀,废像设用木主,刻世系、祀田、祭器、牲币、酒仪、设科条于碑阴,祭用冬至、立春,子孙缘岁专直祠祀。祠宇坏漏,辄饬无怠,怠者罚如科条。所以尊祖而垂后,可谓远也已!可谓详也已于乎!此可以为世劝,岂特杨氏而已哉!”①李 时勉:《杨氏重修祠堂记》,《古廉文集》卷3,《文渊阁四库全书》第1242册,第698—699页。通读全文,可发现这次重修忠节祠变化有三:主祀增设了始祖和屯田、清谨二位神位,且按照昭穆顺序从祀了其他名人;废除了宋代祭祀常用的影像,改为木制的神位;将世系、祀田、祭器、牲币、酒仪、设科条(管理规章)刻在石碑的背后,且规定了冬至、立春祭祀祖先。从这些变化中不难看出,忠节祠已经转变为家族祠堂。

忠节祠在明初的转变,根本原因在于礼法的改变,即朱熹的《家礼》被朝廷采用,设立祠堂,祭祀四代祖先成为合法的事情。②常建华:《明代宗族研究》,第360—398页。但是在嘉靖朝夏言上书之前,祭祀始祖其实并不合明代礼法(合乎程颐理论),忠节祠增设始祖显然是有僭越礼制之嫌,然而,这恰恰说明忠节祠性质已经发生了根本变化,以至于必须增设始祖才能达到收族的效果。至此,忠节杨氏已经基本完成了宗族建设,有了统一的世系、祠堂和祀产。

然而,忠节杨氏的宗族发展脚步并没有停止。明嘉靖九年(1530年),担任广西副使的杨必进联合吉水、庐陵、泰和、永丰、安福、万安、信丰七邑杨氏后人在庐陵郡城建立了一个联宗祠。时任江西右布政使的钟芳为之记:“杨氏自南唐虞部侍郎公始居吉之湴塘,今庐陵、泰和、永丰、安福、万安、信丰杨姓皆其支派……自侍郎而下,显者得八,谥者五,曰襄、曰节、曰靖、曰文、曰忠、曰贞,皆美谥。而祠独曰忠节,盖举盛以该之,沿旧额也。”③钟 芳:《庐陵杨氏忠节祠碑》,《筠溪文集》卷9《记类》,《四库全书存目丛书》集部第64册,齐鲁书社1997年版,第575—576页。这次建祠活动,颇有联宗的性质,但又明显不同于清代各地普遍出现的以同姓联谊为目的的联宗。祠堂选址在郡城,而不是老祠所在地湴塘,既为了方便各地后人祭拜,又使这个总祠有点联宗祠的意味。总祠中共摆放了9块牌位,除了始祖之外,都是在历史上有影响的杨氏名人,并不完全按照世系来。此次联宗参与的地域广泛,除了吉水之外,还有吉安(庐陵)、泰和、永丰、安福、信丰等6县,号称“七邑”。前面已经分析过泰和杨氏是通过杨士奇的努力将他们这一支与湴塘杨氏联系在一起的,其他几个县如何将其世系与湴塘杨氏联系在一起,不得而知,但他们属于“忠节杨氏”后裔显然是被湴塘杨氏认可的。

在建总祠的同时,杨必进还主持兴修了《忠节杨氏总谱》。这次修的是总谱,而不是湴塘的支谱,杨必进在谈及修谱进程时说:“乃先集族在吉水者以为各邑望,不越季,而各邑亦有持系来者。”④杨 必进:《忠节杨氏总谱序》,《忠节杨氏人文纪略》卷 1《谱序》。乾隆年间杨氏后人回忆这次修谱:“至二十三世南楼公乃取本族之散徙于各邑各郡者而合修之,名《杨氏忠节总谱》。总谱遂为吾族本支一大观,今所谓南楼公谱是也。”⑤杨嘉谟:《续忠节总谱记》,《忠节杨氏人文纪略》卷1《谱序》。文中的“南楼公”即杨必进。修撰《忠节杨氏总谱》,在杨氏历史上还是第一次,也是杨必进建总祠后的又一次重大活动。或许是为了更好地凝聚族人,杨必进在这篇序文后面,还作了一篇名《原始》的文章,重点考证杨氏始祖杨辂。他说,关于始祖到底何时到庐陵,各派“纷纷议论,卒无定论”,有必要加以确认。经过严格考证,他认为“乃知所谓在宋者,固非也;所谓在南唐者,亦未为定论;所谓在唐末吴杨初年者,固得之矣。”也就是说,他同意解缙的观点。杨必进再次考证杨氏始祖杨辂定居庐陵的时间,可谓用心良苦,表明他要求七邑杨氏族人必须有共同的宗族文化认同。

有一个事实必须指出,号召七邑杨氏后人修建总祠和总谱,并不是件轻松的事情,所以这次联宗活动能持续多久,始终是个疑问。到了清乾隆年间,杨氏族人想续修《忠节杨氏总谱》而不得:“由南楼公而来,至于今二百三十有七年,代增孔多已倍五世之亲,而谱犹未续。识者忧之!族之议修总谱也,盖有年矣……岁在癸卯,湴塘忠节祠冬祭日,吉邑子姓咸集。祭毕,复议曰:谱事不可缓,总谱之修未可待也。不如取总谱而繙刻之,就其在吉邑者而续修之,其在各邑郡必自详其支谱,则俟后之贤者而合续之。”⑥杨嘉谟:《续忠节总谱记》,《忠节杨氏人文纪略》卷1《谱序》。文中的“南楼公”即杨必进。乾隆年间,又重建了忠节总祠,但是这次的忠节总祠基本按照市场化规则运作。《杨氏人文纪略》中保留了一份乾隆三十九年(1874年)忠节杨氏总祠的告示,今列如下:

杨忠节总祠重建以丙戌年告竣,崇祀新主,今闻各后裔欲崇进主位,特此通闻。约订本年十二月初三日请主附庙,凡有仁孝为本念者务于十一月廿四日赍费来祠,以便□修主牌,至于上主费,悉沿丙戌年旧例开载于后:

一忠孝节义理学名宦及历朝进士名标志乘者从未经□上主,本届补入,后裔只出修主之资。

一举人每位主金壹两陆钱正。

一恩拨副贡每位主金贰两,出仕者照举人例。

一生监饮宾职员每位主金贰两陆钱正。

一隐德每位主金叁两正。

一修主上主之赀各后裔自办不在主金之内。

一所上主位务开清官爵世系地名及其讳其号。乾隆三十九年十一月初一日

告示中的丙戌年,当是乾隆三十一年(1766年)。根据乾隆三十一年的旧例,不难看出,忠节杨氏总祠的牌位放置已经形成了比较成熟的定制,即按照功名和封爵明码标价。

清代忠节杨氏联宗运作不是本文讨论的重点,之所以在此提及,一个根本的原因就是我们可以通过清代杨氏宗族的运作规则看出明嘉靖年间联宗活动的影响,即明代开始的联宗活动,一直维系到清代。明嘉靖年间的联宗活动一个根本的影响就是,基本确定了“忠节杨氏”的辐射范围和“忠节文化”的宗族文化认同。自此,提及“忠节杨氏”必然和杨邦、杨万里的“忠节”形象紧密联系,而其始祖则必然为五代时期定居于庐陵的“杨辂”。而且,并不是所有姓杨的都能够称之为“忠节杨”,“忠节杨”的后人必须是从吉水、吉安(庐陵)、泰和、永丰、安福、信丰等七县中“奉杨辂为始祖,弘扬忠节文化”的杨氏族人中播迁演化而来。

五、讨论

宗族是中国历史上非常重要的组织,甚至可以说,是中国人特有的既包含对血缘关系的认同,又包含着中国传统社会宗法观念和伦理观念的组织。中国历史学家突破人类学家关于宗族组织是个功能主义组织和单纯世系群体的认识,将其放置于历史社会演变进程中考察,是非常重要的进展。毫无疑问,“宗法伦理的庶民化”和“国家认同意识的推广”是促使宗族组织发展非常重要的,也是相辅相成的两个因素。但是,作为一个建构的世系组织,其世系建构的原则非常关键。从宋明时期吉安地区的宗族实践活动看来,突破“小宗之法”的限制,建构一个“始祖”是其关键节点。正是“始祖”的构建,使宗法世系得以成功突破五代的限制,随之而来的祠堂建设、族谱修撰也就顺理成章。“始祖”其实并不是一个姓的开始者,也不是一个地方的开基者,甚至也有可能不是宗族历史上最有声望的人,而是某个时间节点出于某种世系建构需要而产生的某一群人共同认可的“祖先”。正如吉安杨氏在明代建构出来的“庐陵始祖杨辂”一样,他之所以出现,是因为明初杨氏在“宗法伦理庶民化”趋势之下,宗族发展形势需要建构出这样一个历史人物。正是“始祖”的成功建构,杨氏才有可能有共同的世系,才有可能组织成为一个“宗族”。不过,要指出的是,建构一个实体化的宗族需要的不仅是世系统一,还需要一定的物质基础和祠堂、族谱等物化的精神象征。因此,始祖的构建和世系的统一并不必然导致实体化宗族的出现。杨氏只有到了明宣德年间才通过建立祠堂、编修族谱等活动,建立起实体化的宗族。

在杨氏建立起实体化宗族后,杨氏家族还开始了联宗活动。在联宗活动中,“始祖”的构建是和宗族文化建设结合在一起的。吉安杨氏在建构始祖“杨辂”的同时,也整合了杨氏历史上著名的两个人物“文节公杨万里”和“忠襄公杨邦乂”,形成所谓的“忠节杨氏”。也就是说,在建构出共同始祖“杨辂”的同时,也形成了杨氏独特的“忠节”文化。我们相信,从宋朝到明代,南方中国许多地方的同姓大族,也经历了吉安杨氏相似的历程,通过“始祖”的构建,将并无血缘关系的同姓群体,整合成了具有相同世系的同宗群体。与此同时,形成了宗族独特的文化。只不过,各姓之间可资利用的物质和文化资源不同,从而规模和文化成色不一样罢了。①例如:著名的“义门陈”即表明了陈氏独特的宗族文化;南方的黄姓大多认可自己是“峭山公”的后代,则说明了“始祖”对宗族建构的重要性。杨扬考察南昌万氏家族的历史,发现其家族原来也是四个不同的支系,通过构建一个祖先更遥远的世系关系,四个支系成功联合构成了一个宗族。②杨 扬:《从宗族到联宗:明清南昌万氏宗族的个案研究》,南昌大学硕士学位论文,2014年。

钱杭对中国历史上的联宗组织进行过深入考察,他从世系学的角度认为,联宗过程中存在着对“始祖”灵活认定和对大、小宗法的超越,并明确表示联宗不是宗族实体,而是一个宗族地域联盟。③钱杭:《血缘与地缘之间:中国历史上的联宗与联宗组织》,上海社会科学院出版社2001年版,第340—349页。从吉安杨氏宗族发展的历程看来,同姓到同宗的发展,实际上是一个动态过程,中间并无明显的界限。我们似乎可以说,宣德年间杨氏有了统一的世系、祠堂和祀产,因而是个实体化的宗族,然而这个实体化的宗族,又是湴塘、杨庄联宗的结果,甚至还掺合了源自四川的杨氏。宣德以后的杨氏显然还在不停地谋求与其他杨姓的联宗,从明嘉靖年间到清乾隆时期,杨必进建立的联宗组织也一直在运作。因此,我们可以说,从同姓不同宗的群体,到同宗的实体化宗族,再到虚拟化的联宗组织,是一个动态的、连续的发展过程,不宜过于强调联宗的非宗族性质。联宗发展到一定程度,“宗”的外延不断扩大,其必然又会与“姓”趋于一致。

同姓群体可以“从同姓到同宗”,当然也可以“从同宗到同姓”。所以明代以后在南方地区广泛出现了宗族组织,到了清代即出现了联宗高潮,以至于乾隆皇帝一度要“毁祠追谱”,限制联宗活动。①然而,这种联宗活动一直持续至今,以至于天下同姓几乎都可共享一套共同的“世系”和“祖先”了,即形成所谓“天下某姓系一家”的说法,形成各姓标准而统一的“百家姓源流”。

吉安地区宋明时期的宗族实践历史表明,考察宗族问题,宗法伦理庶民化和国家认同意识的推广固然重要,但“始祖的建构”所带来的世系突破也是关键环节。只有始祖成功构建出来,宗族的世系有了一个起点,族谱的统一和祠堂的修建才能顺理成章,同姓才能转变成同宗。随着后世宗法礼制的进一步松弛,始祖认定所带来的世系起点,又被进一步突破,从而演变成为同姓即同宗的局面,所谓“天下某姓是一家”的观念深入人心,从而出现了“天下某姓通谱”“百家姓源流”等文化现象,此时血缘关系已经变得不重要,宗族文化成为同姓认同的核心。然而,虽然天下同姓都是一家,拥有共同的姓氏文化了,但是同姓之间还是有微妙的差别,正如前面所论述的,并不是所有中国杨姓都可称之为“忠节杨”,只不过这种微妙的差别往往湮没在强大的姓氏文化之中而不易被人发觉。