龟兹壁画艺术形成过程研究

李娜

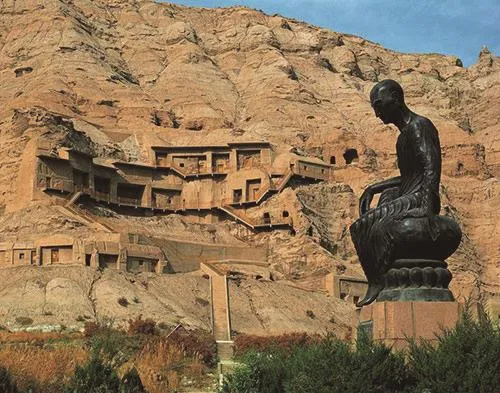

图1

“龟兹国,王治延城,去长安七千四百八十里,口八万一千三百一十七,胜兵二万一千七十六人。南与精绝、东南与且末、西南与扞弥、北与乌孙、西与姑墨接。能铸冶,有铅。东至都护治所乌垒城三百五十里。”[1]在较长的历史时期,龟兹国是丝绸之路新疆段塔克拉玛干沙漠北道的重镇,宗教、文化、经济等极为发达,公元初年前后,佛教传入龟兹。公元3世纪中叶,龟兹佛教进入全盛时期,绘制了大量的壁画艺术,它们分布在六个主要的石窟群里:克孜尔石窟、库木吐拉石窟、森木塞姆石窟、克孜尔尕哈石窟、玛扎伯哈石窟、托乎拉克埃石窟。这些壁画艺术是龟兹古国的光辉见证,也是宝贵的人类文化艺术遗产。具有极高的学术研究价值。(图1)

一、龟兹壁画艺术风格的争议

龟兹壁画艺术与其他壁画形式相比,有以下几个特点:第一,龟兹壁画中很少有直接的纪年;第二,龟兹壁画中很少有重绘的现象;第三,龟兹壁画内容和技法很少有变化;第四,古文献中缺乏有关龟兹壁画的资料。德国学者瓦尔特·施密脱认为,龟兹壁画艺术从绘画风格上可分为两种。第一种风格主要受犍陀罗艺术影响,第二种风格主要受伊朗—萨珊艺术的影响[2],北京大学宿白教授在题为《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题的初步探索》的文章中,把石窟壁画划分为三个阶段:第一阶段相当于公元4世纪;第二个阶段相当于公元4世纪末到6世纪以前;第三阶段相当于公元6、7世纪及其后。[3]在此之后,王伯敏、丁明夷等先生也提出不同的分期方法。

由石窟的分期引出对其壁画艺术风格划分的问题。部分学者认为整个龟兹地区的艺术风格的形成,完全来源于外来文化艺术的影响。因此,直接把犍陀罗风或希腊艺术引为龟兹艺术形式的发源地。此类观点固然有其事实根据,然而对比同期印度、中亚乃至爱琴海文明,龟兹壁画在绘制母题、艺术形式上还是有着较大差异。这种差异既有西域各部族多元文化、民俗的影响,也与外国艺术形式跟龟兹本土艺术的碰撞与融合有关。

二、多元文化对龟兹壁画艺术的影响

图2

龟兹国是中国古代西域大国之一,龟兹古代居民属印欧种,回鹘人到来后,人种和语言逐渐回鹘化,西汉时隶属于匈奴,公元前77年,龟兹服从于汉。5世纪中叶,龟兹一度为柔然部控制。5世纪末,曾隶属于西方强国厭哒,隋代时,龟兹臣属于北方西突厥汗国。[4]两汉时期的西域地区,是多语言、多部族的聚居之地,上述地理特征也造就了西域地区作为世界文明交汇点的文化特征,波斯文明、古希腊罗马文明、印度文明和中原文明都在这里汇聚。而在充分吸收这些文明的同时,西域并没有被这些文化的洪流所吞没,而是经过自己的消化吸收,形成适合本地区的多元文化。[5]

西域多民族文化交汇的现象,对于龟兹壁画艺术影响很大,从克孜尔石窟前、中、后三个开凿时期来看,龟兹壁画内容在风格和形式语言上,显得多变而富有创造性,显然不是单一的一种文化信仰体系可以构成这种面貌。在考古发掘中发现,各民族文化在这里和谐发展、共同繁荣。宗教信仰方面,龟兹土著居民信奉过多种宗教。[6]因此,龟兹壁画中出现的造型夸张的人物、动物、植物,充满了活泼的生活气息,这与当时社会风气的开放和对不同文化的包容,是分不开的。

地处丝绸之路中枢的西域不仅是东西各大文明中心进行经济往来的主要地区,还是世界各色种族、民族和各种文化汇集、争衡之地。西域古代文化具有混合性、兼容性,这正是文化交流的产物。“艺术发生论的观点认为,人类是艺术活动的主体,一定的艺术活动总是由特定的人群来完成的。对于龟兹壁画而言,可以推见,它的产生、发展必然由古代在龟兹生活的民族参与其中,尽管这种参与可能是自觉或不自觉的。”[7]

从库车哈拉墩遗址到阿拉尔昆岗遗址被发掘时发现,龟兹地区初始人种有2.3米的大个子,还有特殊的牙齿、头发等,都证明了他们绝大部分是欧罗巴人,极少数是蒙古人种。然后西戎、北狄入龟兹,与欧罗巴人融合,形成了龟兹土著民族。汉代在这里生活的有塞、匈奴、月氏、乌孙、羌和汉人,魏晋南北朝时期,又有柔然、高车、吐谷浑等古代民族进入新疆,直到公元840年,回鹘到龟兹,与龟兹融合为维吾尔族,[8]维吾尔族现在生活的新疆地区,还存有古代龟兹国遗址,“新疆在全世界是唯一的一个世界四大文化体系汇流的地方,全世界再没有一个这样的地方”。[9]

西域民族喜好歌舞,龟兹乐舞成为西域乐舞中的集大成者。在龟兹壁画中,伎乐舞的形象穿插出现在“本生故事”“因缘故事”“涅槃变相”之中。这些歌舞者很多姿态婀娜,裸体翩然而舞(图2)。龟兹乐舞吸收了中原、匈奴、羌、鲜卑、大月氏、粟特、吐蕃等不同文化之精华,在与中原频繁交流中承担起中外乐舞艺术“西进东输”“东来西往”中转站的作用,并形成了龟兹乐舞开放包容、兼收并蓄的多元文化基因特质。[10]因此部分伎乐天的造型,很可能在某种程度上是受了希腊、印度、西域等国的文化、艺术元素的影响,在画面中伎乐天只以透明、轻薄的飘带和璎珞等饰物装点身体;或下身仅围一块披帛。其大胆的形体表现在中土佛教题材的壁画中是找不到的。

三、龟兹民俗的作用

除了受多元文化、艺术等意识形态的影响,龟兹民俗对该地区壁画特征的形成,也起了不可忽略的作用。关于龟兹人生活的史料数目不多。然而,仔细观察壁画中的人物造型,可以发现有两点特征能够大略推测到龟兹人的一些信息。

首先,是人物的头型呈现的扁圆状。无论是伎乐舞壁画还是说法图中的佛、菩萨等形象,一个共同的特点是额骨扁圆、脸部圆润。(图3)相反,画面中一些不特别重要的陪衬人物头骨更接近于正常人头部的形状。龟兹佛教应从印度传入,但在印度佛教人物形象中,没有出现这种头部扁圆的趋势。根据《大唐西域记·屈支国》《新唐书·西域传·龟兹国》所载,龟兹古国居民流行一种“押头欲其匾虎”的习俗,即:龟兹人生子后,便给新生儿作一种整治颅形的“手术”。即将孩子平放于床,用木板之类的硬质板状物长时间地挤压脑壳,使其颅骨逐渐变形,呈扁状。后经考古发掘和研究壁画证实,龟兹居民确有此种习俗。据汉文典籍,除龟兹外,疏勒国也流行此风俗。复查与龟兹、疏勒居民有血缘关系的历史上的氏族、部落发现,在公元前4000-2000年苏北、鲁南、胶东一带流布的大汶口居民与龟兹、疏勒居民“押头欲其匾虎”的习俗接近。上述地区是古代九黎人的生活区域。公元前2000年前后,受黄、炎氏族的排挤,一支九黎人西迁西域,在龟兹、疏勒境内创造了“阿克塔拉文化”,他们带来了东方的环刃石器、直刃弧背石刀、冶铜术,估计也带来了“扁头”习俗。后来这种习俗一直保留下来,至唐代始披露于典籍。[11]

其次,是舞蹈和弹奏乐器的多样性。在伎乐舞壁画中出现大量伎乐天奏乐,以及舞蹈的场景。舞蹈动作身体扭动幅度很大,呈S型,特别突出了人物腰部和胯骨。在《天宫伎乐图》中,天宫的飞天手中所持的物品,不是供养的香花,而是一部红色的五弦琵琶。(图4)这些壁画无不显示了龟兹人对于音乐、舞蹈的热爱。玄奘法师在《大唐西域记》中记载:“龟兹管弦伎乐特善诸国”。据史料记载,龟兹乐器有竖箜篌、琵琶、五弦、笙、笛、箫、篦篥、毛员鼓、都眃鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡籹鼓、铜钹、贝、弹筝、候提鼓、齐鼓、檐鼓等二十种。

图3

图4

龟兹舞蹈与音乐齐名,且种类甚多,“舞工载,舞者乐之容也,有大垂手、小垂手,或鸿,或如飞燕。婆娑舞态也,蔓延舞缀也。古之能者不可胜记。即有健舞、软舞、字舞、花舞、马舞。健舞曲有《棱大》《阿连》《柘枝》《剑器》《胡旋》《胡腾》。软舞曲有《凉州》《绿腰》《苏和香》《屈柘》《团圆旋》《甘州》等。”[12]

在龟兹壁画中各种舞蹈造型非常丰富,克孜尔第77窟描绘了胡腾舞的舞蹈图像,动作飘逸洒脱,肢体动态劲健奔放又显露出挺秀柔美的风韵。第17窟壁画中绘一女子,上身赤裸,着裙,两手舞动飘带作模拟鸟飞翔的动作作《鸟舞》。第135窟绘有飘带舞,两个伎乐菩萨,她们裸上身,一个作站立姿势,面部和悦,体态轻盈,舒缓自如,双臂正舞一红绸。另一个右腿上提,纵身跃起,作飞燕式,左手下垂挟持红绸,右手高举。第77窟右甬道石壁上绘有花巾舞,舞者双手持丝绸两端,舞风活泼。第196窟的壁画中舞者双臂系一条红绸带,赤足,右手托碗,左手虚拈碗沿,称为碗舞。在天宫伎乐图、佛说法图、佛涅槃图中,大量出现有花绳舞。一般舞者头戴花冠,胸前佩饰,双手持花绳两端,舞姿飘逸,神情妩媚。(图5-8)

以上所述各种诱人的龟兹舞蹈,其基本动作,唐代杜佑《通典》中概括地指出:“皆初声颇复闲缓,度曲转急躁……或踊或跃,乍动乍息,跷脚弹指,撼头弄目,情发于中,不能自止。”“跷脚”“弹指”“撼头”“目”“抃”,这些龟兹舞蹈的基本动作,可以在壁画形象中一一得到对应。这不能不说是龟兹壁画艺术的奇妙之处。

图5

图8

图6

图7

四、外国艺术形式的借鉴

在针对西域艺术形式的很多研究中,龟兹壁画形式被认为沿袭了印度犍陀罗、希腊、波斯艺术。这种观点固然有一定道理,龟兹所信奉的小乘佛教确由印度传入。然而,龟兹壁画人物造像特征与犍陀罗造像特点还是有一些分歧。客观上说,是龟兹壁画人物造像有选择的采取了一部分犍陀罗艺术的元素。当然,对犍陀罗艺术划定一个明确的范围和定义。还是要先回溯到犍陀罗,作为一个国家或部族,在印度的存在过程。

犍陀罗作为一个地区或国家的记载,存在于古代佛教经典《增支部经典》和《大史》之中。该经典成于公元前2世纪和公元4世纪之间,其中提到了佛教时代之前,亦即公元前6世纪初存在的16个大的民族或势力,其名称如下:鸯伽、迦尸、憍萨罗、跋祇、末罗、支提、跋沙、俱卢、潘查拉、婆蹉、苏罗婆、阿湿波、阿槃底、犍陀罗、甘蒲阇。[13]犍陀罗这一名称被用来称呼“犍陀利”人。该民族在吠陀时代就分布于喀布尔河南岸直至同印度河的汇合处,以及印度河以东一段沿河地区。公元262年,阿育王建立孔雀帝国,在岩石篆刻诏谕,其中提到了犍陀罗。把犍陀罗人与希腊人相提并论。继孔雀帝国之后,公元4世纪,印度人自己建立的帝国—笈多帝国,定都东北印度的华氏城。这一王朝持续了两百余年(公元320年-550年)。此后,犍陀罗经历了巴克特里亚希腊人时期(前189年-前90年)、塞种时期(前90-78年)、贵霜时期(78年-390年)和寄多罗贵霜时期(390年-470年)以及公元460年-公元470年的白匈奴入侵。[14]由此可见,犍陀罗艺术在传入新疆克孜尔之前,本身已经包含了希腊、波斯等国的艺术形式,完成了东西方艺术的第一次融合。

犍陀罗艺术吸收希腊、罗马艺术对人体的精准塑造。并使其应用到佛像的绘制、雕刻中。犍陀罗艺术分为前后两个主要时期。前期是贵霜王朝时期,即1世纪初至3世纪中叶,这一时期的犍陀罗佛教造像艺术充分借鉴了希腊的文化。[15]犍陀罗艺术几个突出的特点有:人物脸的宽度为长度的三分之二,称书型或古典型脸;脚长为身高的七分之一;鼻子长而隆起;衣服增多,褶纹多且深;体格强健、刚健有力;躯体各部分的比例,遵循着当地印度人的身材和印度雕塑的标准原则。女性的乳房和臀部沉重丰满,以表现其生育力。人物头部多出现卷曲式发髻,佛像则是有“顶上肉髻;佛像背部出现顶光和身光。[16]犍陀罗菩萨多数头有光环,或立或坐;面相庄严,发式表现复杂多样,发间有装饰;多有佩戴臂钏、腕钏、璎珞及络腋,服饰表现为上袒下裙。同时,在印度马图拉和阿马拉瓦蒂两个重要的艺术流派,也与犍陀罗艺术并驾齐驱。马图拉风格呈现为更加印度化的面貌:眼帘比犍陀罗佛像垂的更低,鼻梁高隆笔直,下唇丰厚;颈部三道吉祥纹,顶上肉髻呈现为排列整齐的右旋螺发。另一个佛教学术与艺术的中心是萨尔那特。萨尔那特造像大约在4世纪受到马图拉造像样式的启发,在5世纪初开始盛行并逐渐达到其艺术的顶峰,创造了萨尔那特式的“裸体佛像”。公元前1世纪左右,佛教及佛教艺术沿丝绸之路传播到古称西域的新疆,经南北两道分别形成了于阗、龟兹、高昌三个佛教重心,并与当地本土文化艺术相结合,形成了各自独具一格的佛教造像艺术。[17]

龟兹壁画中部分艺术形式,参照了印度几个流行艺术流派的风格。对人物服饰及装饰的表现,直接沿袭了印度佛教题材的处理方式。比较突出的几点是:人物佩戴璎珞的多样。璎珞作为装饰,起源于古印度的传统。在印度只有社会上层的婆罗门和王族,才有资格以成串的珠玉、金石装点身体;此外上身裸露或全裸,下身着裙的衣着方式也是来源于印度。还有三屈式造型的运用。三屈式造型是古代印度典型的造型方式。人物头向右倾侧,胸部向左扭转,臀部向右突出。全身形成富有节奏的S型曲线。三屈式的形态据说由桑奇初创,到贵霜时期的马图拉风格走向成熟。这种样式曾被笈多时期的阿旃陀壁画广泛采用。[18]

五、结语

龟兹壁画艺术在吸收各国文明的基础上,形成了具有影响力的艺术模式。各种题材的壁画背后隐藏了非常丰富的信息,犹如一面镜子,把古代龟兹人生活、娱乐中真实的场景展现于观者眼前。龟兹壁画艺术模式,对龟兹以东艺术产生深远影响。壁画人物鲜活的生动性、现实性是很多同时期壁画题材所缺少的,人物曼妙的肢体动作、细微的表情、冷暖色彩的穿插交织。折射出的是龟兹壁画艺术取之于印度、希腊、中亚诸国艺术形式,而又加以改造和升华后所形成的龟兹风格。因此,龟兹壁画艺术对中国、中亚、乃至远东艺术史都具有不可忽略的价值,是中亚和东方文化艺术交流互通的最好见证。