鄉飲酒禮上的遵與僎

閻步克

提要: 據禮書記載,在先秦的鄉飲酒禮上,有一種參與者稱“遵”,還有一種參與者稱“僎”。前者見於《儀禮·鄉飲酒禮》及《鄉射禮》,後者見於《禮記·鄉飲酒義》。多數人的看法是把遵、僎認作一事的,二字被認爲是通假關係。但哪一個是本字,學者有異説。人們繪製的鄉飲酒禮圖,也相應形成了兩個類型: 以《儀禮》爲本的禮圖取“遵”,以《禮記》爲本的禮圖取“僎”。進而遵或僎的具體身份是什么,也造成了若干經學糾葛,諸説紛紜,並影響到了宋明清王朝的鄉飲酒儀注。有一種觀點認爲,“遵”是到場觀禮的高官,而“僎”爲幫助主人行禮的屬吏,把他們混爲一談是鄭玄注造成的,二者以區别開來爲好。本文把初步梳理提供給相關研究者,以供研判參酌。

關鍵詞:鄉飲酒禮 遵 僎 禮圖

鄉飲酒禮是一種古老禮俗,因其强化長幼尊卑秩序的社會意義,爲很多王朝所重視、施行。爲此,傳統學者在這種古禮上傾注了大量心血,而現代學者對其各個細節也有深入研究。似乎題無剩義了,然而眼下還是遭遇了一個小小疑難。

據《儀禮·鄉飲酒禮》及《鄉射禮》,普通來賓的席位按年齒排序,長者居上;而擁有爵命者不同,若有諸公、大夫到場觀禮,其席位别在酒尊之東。酒尊之東的這種貴賓,經文稱爲“遵”或“遵者”。而另據《禮記·鄉飲酒義》,鄉飲酒禮上還活動着一種輔佐主人的“僎”。傳統的説法是“遵”即“僎”,二字是通假關係。然而似乎又並不如此,認爲“遵”未必是“僎”的不同意見,古代也有。“遵”“僎”之間的糾葛,還波及了歷代禮圖的繪製,波及了宋明清王朝頒行的鄉飲酒儀注。

本文隨後將對這個糾葛的來龍去脉作初步梳理,就管見所及,列舉相關史料與論點,提示疑難之所在,以俟禮學專家取捨定奪。

一 遵與僎的糾葛: 《儀禮》《禮記》之間

先來看幾條記載:

1. 《儀禮·鄉飲酒禮》: 賓若有遵者諸公、大夫,則既一人舉觶乃入。席於賓東,公三重,大夫再重。

鄭玄注: 不干主人正禮也。遵者,諸公大夫也。謂之賓者,同從外來耳。大國有孤,四命謂之公。席此二者於賓東,尊之,不與鄉人齒也。天子之國,三命者不齒。於諸侯之國,爵爲大夫則不齒矣。[注]阮元校刻《十三經注疏》,北京,中華書局,1980年,頁989下欄。

2. 《儀禮·鄉射禮》: 大夫若有遵者,則入門左。……席於尊東。

鄭玄注: 尊東,明與賓夾尊也。不言東上,統於尊也。[注]阮元校刻《十三經注疏》,北京,中華書局,1980年,頁993中欄,995上—中欄。

3. 《周禮·地官·黨正》: 以禮屬民而飲酒於序,以正齒位: 壹命齒於鄉里,再命齒於父族,三命而不齒。

鄭玄注: 齒於鄉里者,以年與衆賓相次也。齒於父族者,父族有爲賓者,以年與之相次;異姓雖有老者,居於其上。不齒者,席於尊東,所謂遵。[注]阮元校刻《十三經注疏》,北京,中華書局,1980年,頁718中欄。

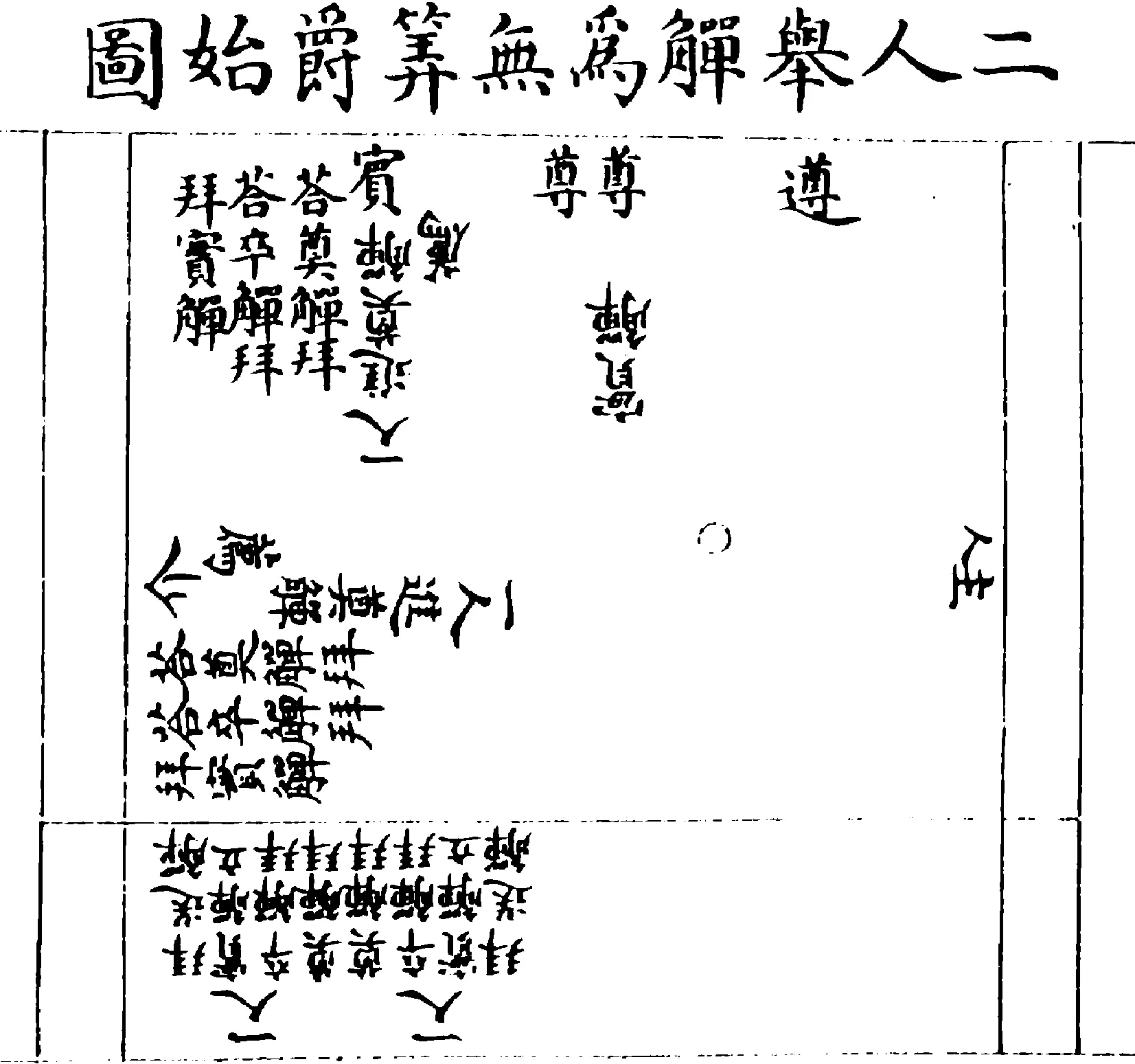

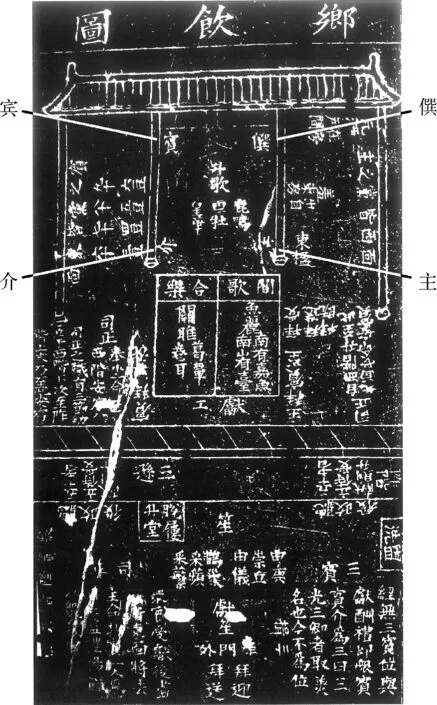

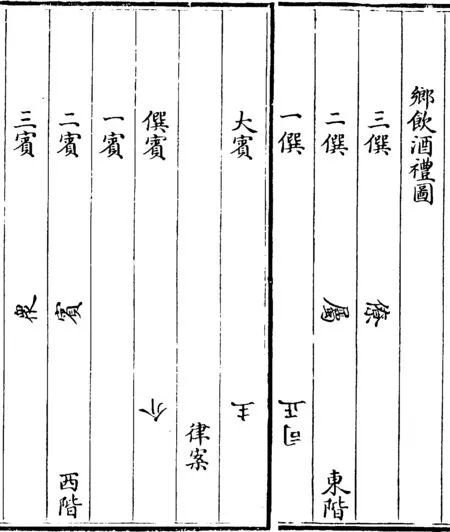

鄉飲酒禮的座席布局,堂下爲鄉人衆賓所居。堂上的北牆放置着兩個酒壺,酒壺西側爲父族、年長者之席,他們按年齡南面東上。至於擁有朝廷爵命者,其一命者在堂下與鄉人齒列,再命者在堂上與父族齒列,三命以上者及諸公、大夫稱“遵”,其席位在酒壺之東、主人之北。宋人楊復的《儀禮圖》和清人張惠言的《儀禮圖》,對鄉飲酒禮各環節都用圖展示。我們在兩種《儀禮圖》中各選一幅,以供理解“遵者諸公、大夫”的席位所在。請看:

圖一 杨復《儀禮圖》卷四《鄉飲酒禮》文淵閣四庫全書本,104册,頁58

圖二 張惠言《儀禮圖》卷三《鄉飲酒禮》日本國立國會圖書館藏本

圖一的“尊尊”,就是圖二中的兩個酒壺,爲顯示左側酒壺裏盛的是玄酒,圖二逕標爲“元(玄)酒”。圖一兩個酒尊之東的“遵”,就是圖二的諸公、大夫。主人、大夫、諸公之席依北上排列,主人、大夫西面,諸公南面。就是説,“遵者諸公、大夫”的席位,位於整個場面的東北處。

不過,《鄉飲酒禮》“遵者降席”鄭注又云:“今文遵爲僎,或爲全。”又《禮記·少儀》“介爵、酢爵、僎爵,皆居右”鄭玄注“古文《禮》僎作遵,遵爲鄉人爲卿大夫來觀禮者。……僎或爲馴”;同書《鄉飲酒義》“介僎,象陰陽也”鄭玄注:“古文《禮》僎皆作遵。”[注]分見阮元校刻《十三經注疏》,北京,中華書局,1980年,頁1515上欄,1683上欄。依鄭玄之説,古文《禮》的“遵”字,今文《禮》中是别作“僎”“馴”或“全”的。遵、僎、馴、全同音,可以通假。[注]如胡培翬論遵、選、僎相通:“按《史記·周本紀》‘遵修其緒’,徐廣曰‘遵一作選’,以遵、僎相通之一證。”《儀禮正義》卷七《鄉飲酒禮三》,南京,江蘇古籍出版社,1993年,頁401。又如宋世舉《儀禮古今文疏證》卷上《鄉飲酒禮》論僎、全音同義近:“《説文·人部》:‘僎,具也。’《玉篇·人部》:‘全,具也。’《論語》:‘異乎三子者之撰。’《釋文》:‘撰,鄭作僎,讀曰詮。’《説文·言部》:‘詮,具也。從言全聲。’”《續修四庫全書》,91册,頁298上欄。那麽這幾個字中,哪個是本字,哪個是假借字呢?

宋人楊復、清人張惠言的儀禮圖均采用“遵”字。元儒敖繼公取“遵”,還提出了兩種推測:“謂之遵者,以其遵承主人之命而來與?或曰‘遵之爲言尊也’,大夫尊於士,故以是名之。未知孰是。”[注]敖繼公《儀禮集説》卷四《鄉飲酒禮》,文淵閣四庫全書本,第105册,頁128上欄。清人朱駿聲:“據鄭則遵爲本字。”[注]朱駿聲《説文通訓定聲》乾部第十四,北京,中華書局,1984年,頁765上欄。胡承珙、俞樾二人也討論了遵、僎、馴、全幾個字的通假關係,認爲“遵”是正字。胡承珙:“是古文作遵者正字,今文假僎爲之。僎或爲全者,聲近假借。”[注]胡承珙《儀禮古今文疏義》卷上《鄉飲酒禮》,《續修四庫全書》,第91册,頁519上欄。俞樾:“是遵正字,僎假字。”[注]俞樾《禮記異文箋·僎爵注古文禮僎作遵僎或爲馴》,《春在堂全書》,南京,鳳凰出版社,2010年,第3册,頁413—414。今人楊天宇亦以“遵”爲本字:“是當以作遵爲正字。今文僎則是遵的音近通假字。……或本作馴者,馴、僎古音叠韵,皆屬文部;馴是邪母,僎是床母,邪床准旁紐,故二字亦音近可通,是馴又僎之通假字,則義迂遠矣。故鄭寧從通假字僎,而不從或本通假字之通假字。”楊天宇還把鄭玄對相關諸字的處理,歸入“從通假字而不從通假字之通假字”的義例。[注]楊天宇《鄭玄校〈禮記〉不從或本異文的五原則》,浙江大學古籍研究所編《禮學與中國傳統文化》,北京,中華書局,2006年,頁253;《鄭玄三禮注研究》,天津人民出版社,2007年,頁553。他意思是説,在面對“遵→僎→馴”這樣的通假關係時,鄭玄儘量選擇前一個字。

然而今之學者也有以“僎”爲本字的。如張富海:“今文之‘僎’似可看成本字。”[注]張富海《漢人所謂古文之研究》,北京,線裝書局,2007年,頁190。又華學誠:“陸德明《釋文》:‘僎音遵,輔主人者。’是古文《儀禮》之‘遵’乃‘僎’之假字,爲典禮時輔佐主人導行儀節之人。”[注]華學誠《方言校釋彙證》,北京,中華書局,2006年,頁164。

古文禮出自先秦舊本,劉歆强調古文經的價值高於今文經。古文經一個“遵”字,在今文禮中却衍生出了僎、馴、全好幾個字。暫不考慮其他因素,僅此而言,“遵”是本字的可能性似乎稍大一些。然而“僎”也未必没有道理。“僎”見於《禮記·鄉飲酒義》:

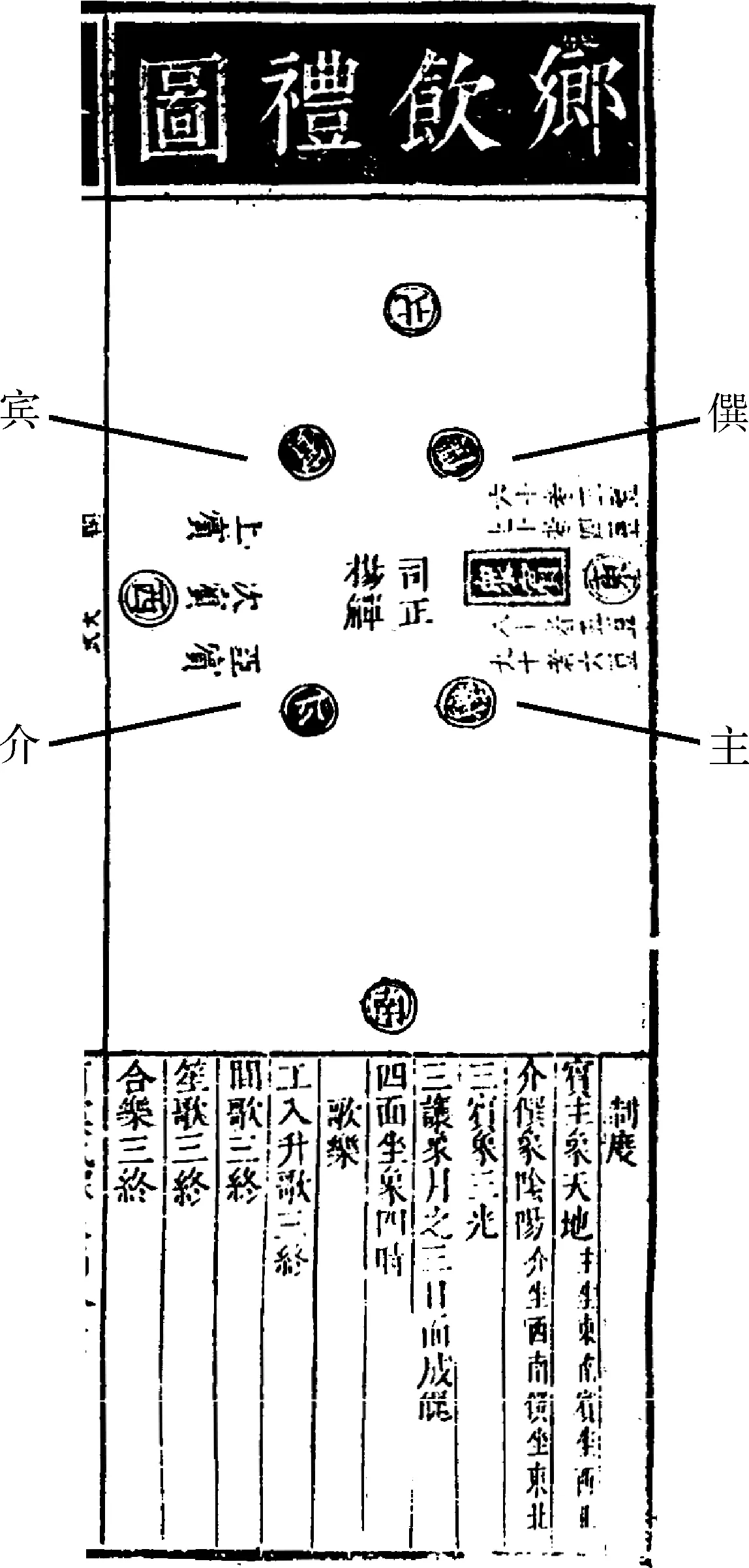

賓主象天地也,介僎象陰陽也,三賓象三光也。讓之三也,象月之三日而成魄也;四面之坐,象四時也。天地嚴凝之氣,始於西南而盛於西北,此天地之尊嚴氣也,此天地之義氣也。天地温厚之氣,始於東北,而盛於東南,此天地之盛德氣也,此天地之仁氣也。主人者尊賓,故坐賓於西北,而坐介於西南以輔賓。賓者接人以義者也,故坐於西北;主人者,接人以德厚者也,故坐於東南;而坐僎於東北,以輔主人也。

介、僎並稱,各輔賓、主。主與賓,介與僎,由此對稱化、鏡像化了。

視遵爲僎,《禮記·鄉飲酒義》就是依據。明人張自烈徵之《鄉飲酒義》,稱“僎有毗輔陪貳之義”,批評鄭玄“何所見而必變其音義、改僎爲遵與全也”,“鄭注誤也”。[注]張自烈《正字通》卷一《亻部》,《續修四庫全書》,234册,頁85上欄。他以僎爲本字,身份是“毗輔陪貳”。清人齊召南:“按《儀禮》……獨於遵不言坐處。遵坐東北,賴此《記》以明之。”[注]齊召南《禮記注疏考證》,《禮記注疏》卷六一卷末附,文淵閣四庫全書本,第116册,頁506上欄。説是《儀禮·鄉飲酒禮》中的遵席不明,靠着《禮記·鄉飲酒義》纔爲人所知,也是以僎爲本字的意思。現代字典釋“僎”,或云“鄉飲酒禮輔主人者”,[注]王力主編《古漢語字典》,北京,中華書局,2014年,頁47。或云“典禮宴飲時輔佐主人行儀節的人”,[注]如羅竹風主編《漢語大詞典》,上海辭書出版社,1986年,第1册,頁16;冷玉龍等編《中華字海》,北京,中華書局,中國友誼出版公司,1994年,頁91右欄;徐中舒主編《漢語大字典》,武漢,崇文書局,成都,四川辭書出版社,2010年,頁262右欄。大抵都是以《禮記·鄉飲酒義》爲本的。

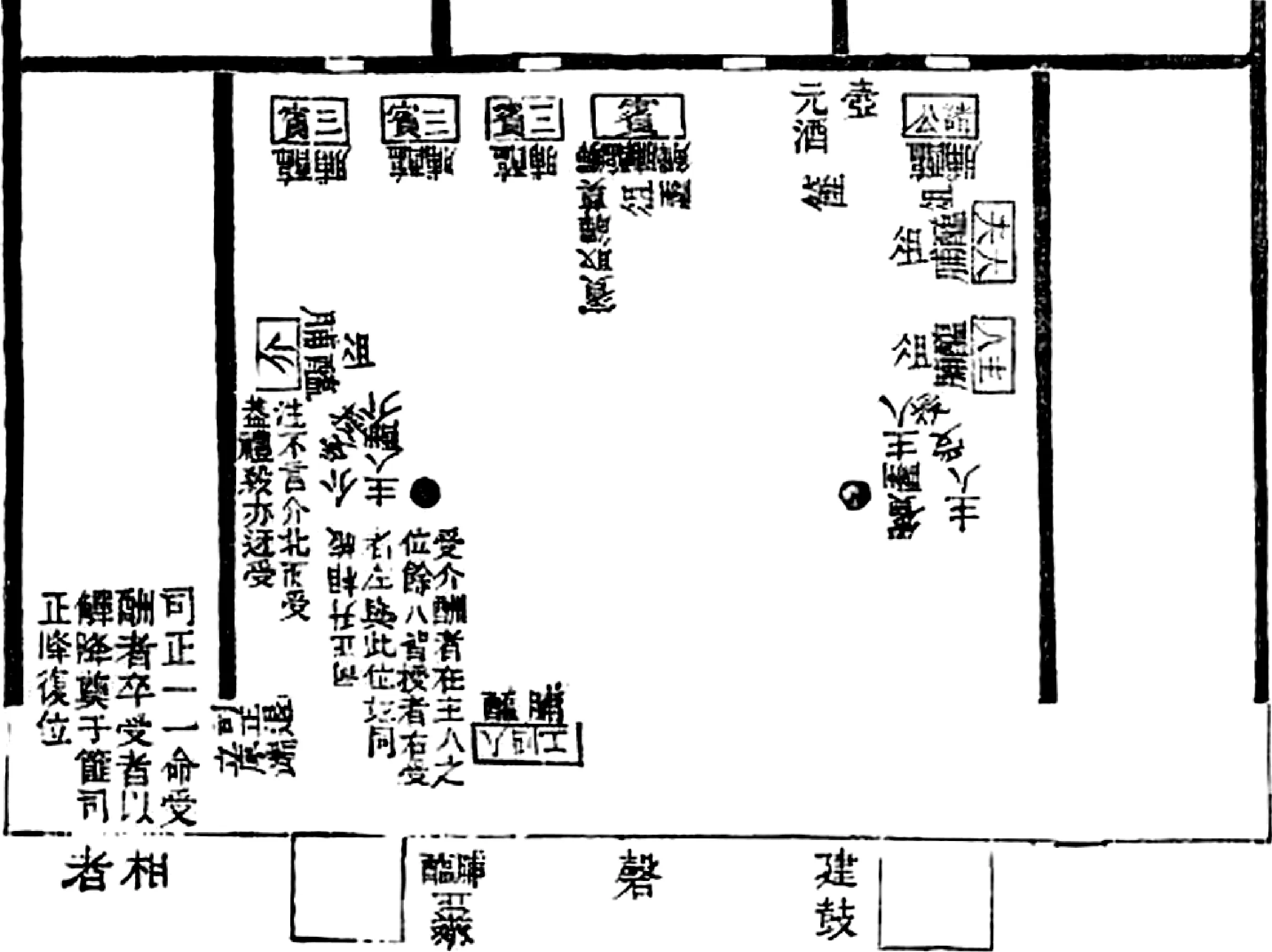

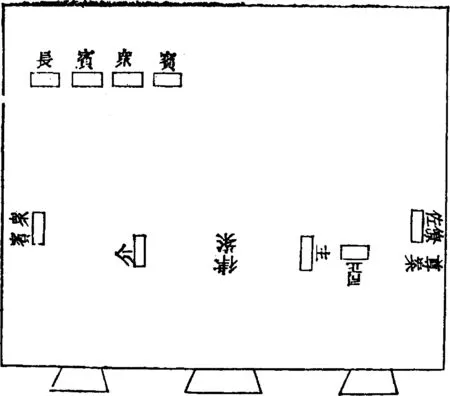

遵、僎問題上的《儀禮》《禮記》之異,直接影響到了後儒所繪禮圖。南宋杨復的《儀禮圖·鄉飲酒禮》圖中,位於東北的是“遵”,南宋楊甲的《六經圖·禮記圖·鄉飲禮圖》就不同了,位於東北的是“僎”而不是“遵”。可參以下兩圖:

圖三 楊甲《六經圖·鄉飲禮圖》(A式)吴承仕《七經圖》,《四庫全書存目叢書》,濟南,齊魯書社,1996年,第150册,頁569

圖四 楊甲《六經圖·鄉飲圖》碑本(B式)吴長庚《六經圖碑本研究》,南昌,江西人民出版社,2017年,頁508

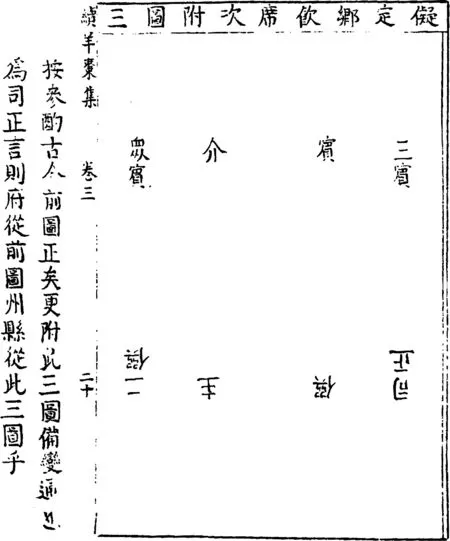

圖三與圖四兩種樣式,我們分稱A式、B式。據吴長庚揭示,楊甲《六經圖》在流傳中,形成了書本、碑本兩個不同版本系統。而上列A式、B式,恰好分屬書本系統與碑本系統。[注]兩個版本系統,即宋撫州本系統、昌州石本系統。前一系統的版本如吴承仕《七經圖》,潘采龍《六經圖考》,四庫全書本《六經圖》等;後一系統的版本如盧謙、章達《五經圖》,鄭之僑《六經圖》,盧雲英《五經圖》,江爲龍、葉涵雲《朱子六經圖》,楊魁植《九經圖》等。吴長庚《六經圖碑本書本之流傳與演變》,《江西社會科學》2003年第2期;《六經圖碑述考》,《孔子研究》2003年第2期;《六經圖碑本研究》,南昌,江西人民出版社,2017年,緒言頁12以下。我們對各版本中的《鄉飲禮圖》加以核對,看到宋撫州本系統的均作A式,昌州石本系統的均作B式,恰好對應着兩個不同的版本系統。至於哪一式是楊甲《六經圖》的原作,哪一式爲流傳之中後人所另繪,還有待研究。無論A式、B式,主、賓、僎、介都位於堂上四隅,處於東北的都是“僎”,而不是“遵”。

同爲宋人,杨復之圖以《儀禮》爲本,故取“遵”;而楊甲之圖以《禮記》爲本,故取“僎”。楊甲之圖,圖三所見的“賓主象天地,介僎象陰陽”等語,圖四所見的“三賓”“三光”等語,都出自《禮記》。圖三表現的是“一人揚觶,乃立司正焉”的場面,圖四表現的是“工入,升歌三終”的場面,都是依據《禮記·鄉飲酒義》的。後代續作的鄉飲酒禮圖由此分化爲兩大類型,一類是本於《儀禮》的“楊復型”,一類是本於《禮記》的“楊甲型”。

《禮記·鄉飲酒義》那段論述,可以從理論與實用兩個層面來審視。從理論層面説,以賓主象天地,以介僎象陰陽,讓他們分居西北、東南、西南、東北,东西兩方分别體現嚴凝尊嚴之气,温厚盛德之氣,或“義氣”與“仁氣”,顯係神秘主義、形式主義思維,應屬戰國儒生的踵事增華。古人也有不以爲然的,如朱熹云其“何相戾之甚耶”,王應電云其“皆不免於傅會也”,姚際恒云其“取象之説近迂,然圖行文好看則可耳”。[注]分見朱熹《儀禮經傳通解》卷七《鄉飲酒義》,《朱子全書(修訂本)》,上海古籍出版社,合肥,安徽教育出版社,2010年,第2册,頁307;王應電《周禮圖説》,文淵閣四庫全書本,第96册,頁337上欄;姚際恒《禮記通論》,引自杭世駿《續禮記集説》卷九九《鄉飲酒禮》,《續修四庫全書》,102册,頁738下欄。鄉飲酒禮發源於氏族時代,相當古老,最初似不會有那些複雜念頭。而從實用層面説,以介輔賓、以僎輔主人,其實相当合理。鄉飲酒儀節繁多、事務瑣碎,當然需要有人“輔主人”了。若没人輔,主人就成“光杆司令”了。賓、主各有其輔、輔主人者爲僎,這個説法應有現實禮俗做基礎,並非無因而發。當然,問題在於這些“輔主人”的人具體是誰,當時他們被稱爲什麽。

二 宋明清鄉飲酒禮中的大僎、三僎

南宋之後,采用“介僎模式”的“杨甲型”經圖、禮圖就繼踵而來,占據了官方鄉飲酒儀注的頁面。在官方頒行的鄉飲酒儀注中,“僎”變成了一個常駐角色。“僎”鮮明起來,“遵”便黯淡下去了。宋明清的鄉飲酒禮都設僎,而且一度還有了大僎、一僎、二僎、三僎之别,却都没有“遵”的身影。

然而對大僎及一僎二僎三僎,楊華指爲一個“歷史烏龍”:“原來《儀禮》《禮記》中講到鄉飲酒禮時,偶爾會有一種位‘遵者’參與儀式。而根據鄭玄的注釋,‘遵’字在今文經的版本中(漢代經學有今文與古文兩個系統)寫作‘僎’。……然而不知從什麽時候起,這個‘僎’竟成爲鄉飲儀式中位僅次於正賓的一個常客了。乾嘉年間,正是中國考據學的鼎盛時期,豈能讓這種歷史烏龍再得延續。於是朝廷頒詔,規定今後的鄉飲酒禮中,省去僎之名,只設賓、介。”[注]楊華《從鄉飲酒禮到千叟宴(上)》,《武漢文史資料》2017年第9期。按,校定本文清樣時,又獲楊華近作《僎的“復古”與鄉飲酒禮流變》一文,載《中國經學》第22輯,南寧,廣西師範大學出版社,2018年。其觀點略變,轉取遵、僎爲一立場。讀者可參看。

那麽來對宋明清的僎做一個粗線條的回顧吧。先來看乾隆十八年(1753)禮部議准,其中對遵、僎的辨析,頗清晰明快:

其賓介之數,據《會典》所載《鄉飲酒圖》,有大賓、介賓、一賓、二賓、三賓、衆賓,與大僎、一僎、二僎、三僎之名。按《儀禮》:“賓若有遵者,諸公大夫則既一人舉觶乃入。”注言:“今文遵爲僎。”又曰:“此鄉之人仕至大夫者,來助主人樂賓,主人所榮而遵法者也。或有無、來不來,用時事耳。”又曰:“不干主人正禮也。謂之賓者,同從外來耳。大國有孤四命,謂之公。”又疏言:“一人舉觶,爲旅酬始,乃入。即是作樂前入。”又《戴記》:“坐僎於東北,以輔主人。”所謂“席於賓東,助主人樂賓者”也。其言“主人親速賓及介,而衆賓自從之,至於門外;主人拜賓及介,而衆賓自入”,“三揖至於階,三讓以賓升,拜至、獻酬、辭讓之義(儀)繁,及介省矣。至於衆賓,升受、坐祭、卒飲、不酢而降”,皆無一言及僎者,所謂“不干主人正禮”者也。[注]索爾訥等《學政全書》卷七五《鄉飲酒禮》。霍有明、郭文海《欽定學政全書校注》,武漢大學出版社,2009年,頁295—296。按其他諸書引此詔,“據《會典》所載《鄉飲酒圖》”一句中的“《會典》”二字,多作“舊禮”“舊儀”。《學政全書》的“《會典》”提法更爲具體,似乎更接近原貌,故選引此書。又據《清實錄》,其事起因是陝西布政使張若震上奏各省鄉飲酒禮事,禮部因有議覆,得乾隆詔准。參看《清高宗實錄》卷四三八“乾隆十八年五月丙辰朔”,北京,中華書局,1986年,頁704。張若震的奏摺,又可參看中國第一歷史檔案館《乾隆朝鄉飲酒禮史料》,《歷史檔案》2002年第3期。

這番辨析徵之古禮古注,要言不煩地指示了關鍵所在: 第一,遵或僎其實也是一種賓,“謂之賓者,同從外來耳”;第二,他們或有或無,可能來也可能不來;第三,他們“不干主人正禮”,即不參與獻酬正禮;第四,他們直到“一人舉觶”之後、作樂之前纔入場,换句話就是中途入場就座的。(按,鄉飲酒禮的過程,大致分主賓獻酬、樂工奏樂、旅酬、無算爵等階段。“一人舉觶”在獻酬之後、奏樂之前)那麽,把這種到不到場都不影響禮典進程的遵或僎説成是“輔主人者”,若就《儀禮·鄉飲酒禮》本文而言,很難説就没有牽强之處。

據此乾隆重新規定:“其本地有仕至顯官、偶居鄉里、願來觀禮者,依古禮坐於東北。順天府及直省會城,一品席南向,二三品席西向;各府州縣三品以上席南向,四五品席西向,無則闕之。不立一僎二僎三僎之名。”“一僎二僎三僎”之名,至此而廢。但“大僎”還在,只是改由“仕至顯官、偶居鄉里、願來觀禮者”擔任,並省稱爲“僎”了。[注]《清史稿》卷八九《禮志八》對乾隆十八年詔(北京,中華書局,1977年,頁2655)的敍述,出現了兩個錯誤。第一,云“乾隆八年,以各省鄉飲制不畫一”,“八年”應作“十八年”,漏掉了一個“十”字。(《清史稿校注》參據《光緒會典則例》,指出了這一錯誤。臺北,商務印書館,1999年,第4册,頁2826。)第二,云“或鄉居顯宦有來觀禮者,依古禮坐東北,無則寧闕,而不立僎名”,“而不立僎名”五字扭曲了禮部議覆的原意,造成了誤導。因爲議覆原文只是説“不立一僎二僎三僎之名”,却没有説不立僎,這句話是不可以簡化爲“不立僎名”的,因爲此後僎依然存在着。雖然狃於積習,没有改用“遵”名,但其“輔主人者”的意味大爲淡化了。既把“僎”認定爲“觀禮者”而非“輔主人者”,可是仍不稱之爲“遵”,算是《儀禮》《禮記》之間的調和折衷吧。

在兩漢魏晋南北朝的鄉飲酒禮中,遵或僎情况不明。唐代的鄉飲酒禮和正齒位禮上,也看不清遵或僎的身影。也許在這時候,將遵、僎視爲一種或有或無、或來或不來的人,是多數人的看法。

至南宋初,“僎”嶄露頭角了:“(紹興)十三年(1143),比部郎中林保乞修定鄉飲儀制,遍下郡國,於是國子祭酒高閌草具其儀上之,僎介之位,皆與古制不合,諸儒莫解其指意。慶元中(1195—1201),朱熹以《儀禮》改定,知學者皆尊用之,主賓、僎介之位,始有定説。”[注]《宋史》卷一一四《禮志一七》,北京,中華書局1977年,第8册,頁2722。高閌對主賓、僎介的具體設計如下:“主,州以郡守,縣以縣令,位於東南。賓,擇鄉里、寄居年德高及致仕者爲之,位於西北。僎,州以通判,縣以丞或簿,位於東北;介,以次長,位於西南。”[注]《宋會要輯稿·禮四六》,上海古籍出版社,2014年,第3册,頁1759以下。按,在《宋史》中,這段文字被説成是朱熹改定儀禮的内容。而據王美華所考,這是“誤將紹興禮文納入朱熹名下”了。見其《唐宋時期鄉飲酒禮演變探析》,《中國史研究》2011年第2期。這麽一來,在主、賓、介之外,“僎”閃亮登場了。僎、介一在東北、一在西南,當然是本於《禮記·鄉飲酒義》的。讓州縣佐貳做僎,佐貳的身份、職責確實也很接近“輔主人者”。

從“諸儒莫解其指意”一語看,高閌這個“僎介之位”隨即引發了異議非難。至於慶元中朱熹以《儀禮》改定的主賓、僎介之位,若繪製成圖,應該跟杨復《儀禮圖·鄉飲酒禮圖》相去不遠。因爲杨復是朱熹弟子,他之所以作《儀禮圖》,本來就源於朱熹的啓諭。[注]可參《四庫全書提要》:“嚴陵趙彦肅作《特牲少牢二禮圖》,質於朱子,朱子以爲更得《冠昏圖》及堂室制度並考之乃佳。(楊)復因原本師意,錄十七篇經文,節取舊説,疏通其意,各詳其儀節陳設之方位,繫之以圖,凡二百有五。”文淵閣四庫全書本,104册,頁1。又查明人楊士奇《文淵閣書目》卷一《地字號第四厨書目》,有“《朱子儀禮圖》一部四册”“《朱子儀禮圖》一部五册”“《朱子儀禮圖》一部六册”“《朱子儀禮圖》一部十册”,共四種,列於朱熹《儀禮經傳通解》之後。文淵閣四庫全書本,675册,頁128。四種《朱子儀禮圖》疑皆楊復《儀禮圖》。也許是因爲把楊復《儀禮圖》看成了輔朱熹《儀禮經傳通解》之作,所以逕題爲“朱子儀禮圖”了。這部《儀禮圖》被譽爲“朱子學派禮學思想發展的結晶”,[注]王志陽《論楊復〈儀禮圖〉與張惠言〈儀禮圖〉之關係》,《中南大學學報》2015年第2期。其中的鄉飲酒禮諸圖,想必是恪守師法、伸張師説的。當然,杨復《儀禮圖》似乎没有影響宋朝儀注。

明初的統治者對鄉飲酒禮相当重視,[注]對明初鄉飲酒禮,邱仲麟、許貽惠有文詳考。分見《敬老適所以賤老——明代鄉飲酒禮的變遷及其與地方社會的互動》,《中研院歷史語言研究所集刊》76本(轉下頁)所定鄉飲酒儀注,上承宋禮設僎。洪武三年撰成的《明集禮》,對僎的來龍去脉很有一番考索推求:“唐禮無之,宋禮有僎而與《儀禮》不同,今擬特存此條,以待致仕而有德行者。”這時候的僎的遴選對象,變成了“致仕而有德行者”、“鄉人嘗爲大夫士而致仕者,或寄居之士大夫年德可尊者”了,這個僎又近乎《儀禮》中的遵了。然而同時又注明“如無,則以縣丞、主簿爲之。無則闕”,還是給“輔主人者”留下了一個後門。讓縣丞、主簿給僎當“備胎”,就是宋禮“僎,州以通判,縣以丞或簿”之法的餘緒。相對於宋僎,有損有益,體現了《明集禮》“取《儀禮》及唐宋所行,參酌損益,爲鄉飲酒禮”的“損益”宗旨。[注](接上頁)第1分,2005年3月,頁1以下;《明代鄉飲酒禮的社會史考察》,《明史研究》第9輯,合肥,黃山書社,2005年,頁160以下。關於明清鄉飲酒禮還有不少相關著述,不具引。因圍繞“僎”而生發的禮學糾葛過於細碎,這些文章未予贅論。[注]徐一夔等《明集禮》卷二九《鄉飲酒禮》,文淵閣四庫全書本,第650册,頁2,7,9。洪武十六年十月頒布《鄉飲酒禮圖式》,仍云“鄉人爲官致仕者,主席請以爲僎”,席位安排是“僎、主、僚屬居東,賓、介、三賓、衆賓居西”。[注]《明太祖實錄》卷一五七“洪武十六年十月乙未”條,中研院歷史語言研究所,1962年校印本,頁2438;弘治《明會典》卷七八《鄉飲酒禮》,文淵閣四庫全書本,第617册,頁749—750。“弘治《明會典》”通常被稱爲“正德《明會典》”。原瑞琴認爲“‘正德《大明會典》’改稱爲‘弘治《大明會典》’則更妥當些”。《大明會典研究》,中國社會科學出版社,2009年,頁86。這裏採納了原瑞琴的意見。在這個場面上,僎與僚屬同時並存。

洪武年間所撰《皇明禮制》之中,又能看到僎、三僎、衆僎之名。約成化、弘治之時,文林有言:“伏睹《皇明禮制圖》: 僎居東北,三僎次之,衆僎傍列,皆致仕及僚屬位尊者爲之,屬官職卑,列在庭下。大賓西北,三賓次之,衆賓傍列,皆林下布衣年高者爲之。五十者列於庭下。”[注]文林《文温州集》卷四《陳言禮儀三事》,《四庫全書存目叢書》(集部40),濟南,齊魯書社,1996年,頁314。僎、三僎、衆僎顯然是比照大賓、三賓、衆賓而設置的。“僎”不但增殖繁衍了,而且“僚屬位尊者”與致仕官同時成了僎,聯袂出臺了。明代鄉飲酒禮上的僎,自初就不止一人。如洪武六年蘇州知府魏觀所行之鄉飲酒禮,“其大賓爲前進士魏俊民,介爲先聖五十四世孫思賙,僎爲推官王芳,三賓爲范廷徵,衆賓爲邵允禮、錢瓊等十有一人,次僎爲知吴縣事曾黼、知長洲縣事張其”。[注]王彝《鄉飲酒碑》,《明文海》卷六七《碑甲》,北京,中華書局,1987年,頁600—601。洪武年間,魏觀作爲“議禮臣”曾參與了多種禮書的撰作,包括《皇朝禮制》《明集禮》等,參看《明史》卷四七《禮志一》。他對僎的認識也許會影響官方儀注。這次行禮有僎、次僎之分,分别由王芳、曾黼、張其三人擔任。三位僎全都是官员。

很有趣的是,文林又指責説:“奈何近世經生俗吏,不肯考究,或以己意臆度,或惟逞己壓人,輒將《皇明禮制》更改不一,或以見任佐貳官爲僎而居西北,又或以致仕官爲大賓而居東南。”他所指責的僎賓、大賓间的身份、方位混亂,我們發現都殃及《明會典》了。試比較弘治《明會典》與萬曆《明會典》的鄉飲酒禮圖:

圖五 弘治《明會典》卷七八《鄉飲酒禮圖》文淵閣四庫全書本,617册,頁751

圖六 萬曆《明會典》卷七九《鄉飲酒禮圖》臺北,文海出版社,1988年,第3册,頁1254

一望便知,圖五的大賓與僎賓位置,與圖六是相反的。查弘治《明會典》所載洪武二十二年再定《鄉飲酒禮圖式》:“大賓以致仕官爲之,位於東北;僎賓擇鄉里年高有德之人,位於西北。”可見不光圖上畫反了,正文中的東北、西北也寫顛倒了。萬曆《明會典》把方位改正爲“大賓以致仕官爲之,位於西北;僎賓擇鄉里年高有德之人,位於東北”,所附禮圖也做了相應改動,變成了圖六那個樣子。

萬曆《明會典》的改正猶非完璧,仍有瑕疵,因爲弘治《明會典》所載洪武二十二年再定《鄉飲酒禮圖式》,把大賓、僎賓的身份也給寫反了:“大賓以致仕官爲之”、“僎賓擇鄉里年高有德之人”之語,本應作“僎賓以致仕官爲之”,“大賓擇鄉里年高有德之人”的。對比洪武十六年《鄉飲酒禮圖式》即知:“選鄉里年最高有德、人所推服者一人爲賓。……如有鄉人爲官致仕者,主席請以爲僎。”賓由年高有德者擔任,僎則是由致仕官擔任,這纔比較接近《儀禮·鄉飲酒禮》的本義呢。洪武二十二年的《鄉飲酒禮圖式》不會没來由地把這個賓、僎規定給改了吧。又如前引,文林所見《皇明禮制圖》,也是“僎居東北……皆致仕及僚屬位尊者爲之”,“大賓西北……林下布衣年高者爲之”的。這一訛誤,萬曆《明會典》未能發現更正,甚至一直被沿用到了清乾隆時期,詳後。所以,文林所説的“以己意臆度”、“輒將《皇明禮制》更改不一”之類混亂,我懷疑是官方頒布的儀注——包括《明會典》在内——先出了問題,然後纔招致了民間“經生俗吏”以意調整、擅加彌縫,以至自出心裁的。[注]又《明史》卷五六《禮志十》:“(洪武)十六年詔班《鄉飲酒禮圖式》於天下,每歲正月十五日、十月初一日,於儒學行之。其儀,以鄉之致仕官有德行者一人爲賓,擇年高有德者爲僎賓。”北京,中華書局,1974年,頁1419。然而現在知道,這個“儀”並非洪武十六年之儀,而是洪武二十二年之“儀”,而且很可能是後來被編纂寫錄者弄反了的“儀”。

眼下就有這麽一個“以己意臆度”的例子——駱問禮。駱問禮所看到的《明會典》,據他所説是“大賓以致仕官爲之,位於東北;僎賓擇鄉里年高有德之人,位於西北”,那麽這是弘治《明會典》了。駱問禮指責其席次不妥,“豈當時寫錄之訛,纂緝諸臣未暇考正然歟?”“此係寫錄之誤無疑”。於是他忍不住“以己意臆度”、自出心裁了:“按參酌古今,其次當如此: 賓位東北,介以次賓爲之,位西北,俱南面。主位西南,僎以佐貳爲之,位東南,俱北面。三賓位賓左,西面。”參看圖七。

圖七 駱問禮《續羊棗集》卷三《鄉飲酒禮席次圖説》

此圖甚爲詭異,令人耳目一新: 賓、主、介、僎的席位,比同類的鄉飲酒禮圖順時針右旋了90°。駱問禮鑿鑿有據:“我朝尚左,賓位東北,則主當在西南可知。”[注]駱問禮《續羊棗集》卷三《鄉飲酒禮席次圖説》,《續修四庫全書》,1127册,頁306。倒是蠻有創新意識的。文林要求朝廷下狠手,把那些被肆意更改刊刻的朝廷禮典燒光。但駱問禮並未更改朝廷禮典,他的圖只是私人著述而已,可以免遭一炬吧。

嘉靖時沈槩指出: 《明會典》所載《鄉飲酒禮圖式》正文並無“三僎”,“附載禮圖則有三僎,位於大賓之左,西上”,“三僎者初無明文,今以佐貳官爲之”,“僎以致仕官爲之,則又稍合於古也;三僎次於東北,僚屬西面,而衆賓東面,此則古未詳言之耳”。[注]沈槩《鄉飲酒禮考》,《明文海》卷一二○《考》,北京,中華書局,1987年,頁1195。沈槩之所見,當然也是弘治《明會典》了,“三僎位於大賓之左”之辭可證。又明末李之藻亦云:“《會典》迎送設席,並不及於三僎,惟圖式列之。”他推測“當由佐貳充僎,佐貳不止一人,故編纂者因訛混列,遂若以三僎配三賓者”。對於讓佐貳來擔任三僎,李之藻頗不以爲然。[注]李之藻《泮宫禮樂疏》卷九《僎詁》,文淵閣四庫全書本,651册,頁305—306。李之藻認爲,以佐貳爲“三僎”是很荒謬的,將造成身份衝突:“主人率僚屬迎賓庠門之外,以入揖讓;行禮畢,又率僚屬出迎僎。夫僚屬,即佐貳以下也。既率僚屬,又迎僚屬,於義爲贅。及其獻賓禮畢,又詣僎前獻爵交拜。夫守令正官,固無率屬以迎僚友之禮;况禮名鄉飲,而正官與佐貳獻酬交拜於黌序之堂,置介、置衆賓於度外,是何義耶!”

李之藻還提到,弘治十七年(1504)規定“以禮致仕官員,主席請以爲僎”。查《禮部志稿》:“弘治十七年題准,今後但遇鄉飲酒,延訪年高有德、爲衆推服者爲賓,其次爲介。如本縣有以禮致仕官員,主席請以爲僎。”[注]林堯俞等《禮部志稿》卷二四《鄉飲酒禮》,文淵閣四庫全書本,597册,頁454上欄。弘治十七年的這個新規定,顯然是對洪武十六年《鄉飲酒禮圖式》相關内容的重申。怎麽忽而要重申舊制了呢?估計是什麽人發現矛盾了、提出疑問了吧。萬曆《明會典》增錄了“弘治十七年題准”之文,把它置於鄉飲酒禮圖之後,但前文中的“大賓以致仕官爲之”、“僎賓擇鄉里年高有德之人”却没有據改,可見編纂者是很粗枝大葉的。還有,明代的僎賓已稱“大僎”了,[注]如《文武諸司衙門官制》卷五《鄉飲酒禮律儀》:“大僎以致仕官爲之,位於東北。”《續修四庫全書》,上海古籍出版社,2002年,748册,頁575。《皇明制書》卷一九《大明官制·新官到任儀注》引《鄉飲酒禮律儀》同,《續修四庫全書》,788册,頁727。這便是清初“大僎”一名的來源。

清廷也很重視鄉飲酒禮。府州行禮時使用的實物如衆賓插牌、儒學信帖及相關的耆賓匾額等,都有發現。[注]衆賓插牌,參看唐翔《會理發現的鄉飲衆賓插牌與古代的鄉飲酒禮》,《會理年鑑》2013年,頁264以下。儒學信帖、耆賓匾額,參看王惠瑩《“清道光汾州府儒學信帖”考辨——兼談清代鄉飲酒禮》,《孔廟國子監論叢(2014)》,北京,中國社會科學出版社,2014年,頁310以下。清初的鄉飲酒禮,沿襲明禮設僎。萬斯大早年在寧波府郡庠中觀看鄉飲酒禮,看到“郡丞而下爲僎,丞席東北向二賓,通判、推官席東而西向”。[注]萬斯大《學禮質疑》卷四《鄉飲酒禮席次》,文淵閣四庫全書本,129册,頁472—473。“郡丞”即寧波府同知。“郡丞而下爲僎”的“而下”二字,表明禮典上的僎不止一人。也就是説,同知及後文的通判、推官都是僎,三僎都由官員担任。

《清史稿》:“順治初元,沿明舊制,……以致仕官爲大賓,位西北;齒德兼優爲僎賓,位東北。”[注]《清史稿》卷八九《禮志八》,北京,中華書局,1977年,頁2654。康熙《清會典》、雍正《清會典》中的“大賓以致仕官爲之,位於西北;僎賓擇鄉里年高有德之人,位於東北”之文,均直抄萬曆《明會典》。乾隆《清會典》雖然没抄這段文字,但三部《清會典》中的《鄉飲酒禮圖》却陳陳相因,都跟萬曆《明會典》如出一轍,皆有三僎,乾隆《清會典》也不例外。[注]分見康熙《清會典》卷五四《鄉飲酒禮》,《近代中國史料叢刊》三編本,頁2636,2637;雍正《清會典》卷六八《鄉飲酒禮》,《近代中國史料叢刊》三編本,臺北,文海出版社,頁4251—4252,4255;乾隆《清會典》,文淵閣四庫全書本,619册,頁262上欄。可見乾隆《清會典》的修撰者一時馬虎,他們本應依據乾隆十八年廢三僎之詔,把禮圖也修改了的。[注]查乾隆《清會典則例》卷七一《鄉飲酒禮》,其中是收錄了乾隆十八年的廢除三僎之詔的。文淵閣四庫全書本,622册,頁359以下。乾隆《清會典則例》與乾隆《清會典》是同時修成、相輔相成的,那麽照理説,乾隆《清會典》鄉飲酒禮圖中的三僎,就應作相應改動。

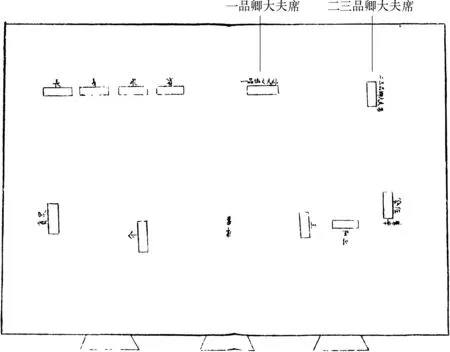

至嘉慶朝,鄉飲酒禮圖終於焕然一新,跟此前明清官方儀注中的各種禮圖都不相同的一幅畫面,展現在人們面前了:

圖八 嘉慶《清會典圖》卷二二《鄉飲酒禮位次》《近代中國史料叢刊》第三編,臺北,文海出版社,頁695

這幅畫面,馬上讓人聯想到楊復《儀禮圖》,以至張惠言的《儀禮圖》了——它們遵循着共同的構圖原理和布局原則。如前所述,南宋楊復的禮圖以《儀禮》爲本,而楊甲的禮圖以《禮記》爲本,由此分别發展出了兩大類型的鄉飲酒禮圖。從明初到清乾隆的王朝儀注中,“楊甲型禮圖”一直占據着上風;而嘉慶之後,“楊復型禮圖”時來運轉、取而代之了。

清後期的相關情况,可以徵之光緒《清會典圖》:

圖九 光緒《清會典圖》卷二九《鄉飲酒禮圖》《續修四庫全書》,795册,頁322下欄

較之圖八,圖九光緒《清會典圖》在東北處增繪了“一品卿大夫席”(南面)和“二三品卿大夫席”(東面)。這些一二三品官,乾隆十八年詔把他們定義爲“仕至顯官、偶居鄉里、願來觀禮者”,其席次是“依古禮坐於東北”。據《儀禮》經注,這些人“或有無,來不來”;據乾隆十八年詔,這些人“無則寧闕”。可知圖八東北處的留白,所表示的乃是觀禮者們“不來”時的景象,或“無則寧闕”時的景象;圖九增繪的一二三品官,則是他們欣然到場的景象。乾隆十八年詔仍把這些觀禮者稱爲“僎”,實際却是視之如“遵”的。

以上的粗略勾勒顯示,遵、僎的糾葛確實影響到了王朝禮制的搖擺變異,以及禮圖的不同類型。“禮時爲大”,禮俗總是適應社會時代的變化而變化的,變化本身未必可非,不妨與時俱進。但主動適應是一回事,被動變化又是一回事,禮學分歧又是一回事,粗疏致誤又是一回事,在分析時有必要把它們區分開來。

三 另一種可能性: 遵、僎爲二?

以上所述遵、僎何爲本字的各種觀點,對僎及大僎、三僎的各種觀點,都是以“遵、僎爲一”爲前提的,或認爲遵即是僎,或認爲遵與僎非此即彼、只能二中取一。

今人對遵、僎間的矛盾處,關注無多。各種《儀禮》《禮記》注本,各種介紹鄉飲酒禮的著作,以及工具書中的詞條,大抵謹守注疏,以遵、僎爲一事,或者只説僎,不言遵。在解釋清華簡《耆夜》的“辛公甲爲位,作册逸爲東堂之客”時,若干學者就借助遵、僎以釋之。李家浩讀“東堂”爲“東上”,認爲“東上之客”相當於三賓,但其席位北面東上;“辛公甲爲位”的“位”應讀“僎”,辛公甲擔任主人周公叔旦的僎。[注]李家浩《清華竹簡〈耆夜〉的飲至禮》,《出土文獻》第4輯,中西書局,2013年,頁19以下。曹建墩則認爲“東堂之客”類似僎賓,“僎賓爲主人之副手,雖爲賓,其實是屬主人之相”,作册逸擔任周王之相,又作爲僎賓居畢公高之東,武王之北。[注]曹建墩《清華簡〈耆夜〉篇中的飲至禮考釋二則》,收入羅運環主編《楚簡楚文化與先秦歷史文化國際學術研討會論文集》,武漢,湖北教育出版社,2013年,頁352—353以下。陳鵬宇贊成這個意見,並有補充論述。[注]陳鵬宇《清華簡中詩的套語分析及相關問題》,清華大學2014年博士論文,頁56—57。又陳魏俊也把“東堂”讀爲“東上”,“東上”即賓東或尊東,認爲作册逸所任之“東上之客”,類似遵或僎。[注]陳魏俊《楚簡“爲位”及“東堂之客”補釋》,《學行堂語言文字論叢》第4輯,成都,四川大學出版社,2014年,頁28以下。關於《耆夜》的這些討論,也都或隱或顯地以“遵、僎爲一”爲背景。對鄉飲酒禮上遵者“不干主人正禮”一點,王承略考之甚詳,但仍不别遵、僎,視爲一事。[注]王承略《〈儀禮〉鄭注禮義發微》,山東大學2018年中國古典文獻學博士論文,頁105。

可問題並非僅僅如此,遵、僎並不一定勢不兩立、水火不容,還存在着另外一種可能性呢: 遵是遵、僎是僎,遵、僎爲二事;諸公、大夫與“輔主人者”其實是兩種不同身份的人,被弄混了。

明人王應電多少已觸及這一問題了:

鄉飲酒之禮,失禮經之旨者二。其一,賓僎介主之義不明也;其一,設席之不正也。……所謂僎者何也?衆賓中之貴者也。《儀禮》曰: 賓若有尊者諸公大夫,則既一人舉觶乃入,席於賓東是也。所謂諸公大夫者,謂天子之三公卿大夫致政而在鄉者也。……主賓介僎之義既明,而後其位可得而正矣。……其曰“僎以輔主人”,贊乃主人之輔,僎亦賓也,何得言“坐僎於東北,以輔主人”乎?[注]王應電《周禮圖説》,文淵閣四庫全書本,96册,頁336。

王應電認爲“僎”既然是諸公大夫、是來賓、而且是“衆賓中之貴者”,那就不可能是“主人之輔”,“贊”纔是“主人之輔”呢。這就提示了一個新線索:“主人之輔”另有人在。贊者助也,贊是主人的助手。這個觀點仍以遵、僎爲一的認識爲前提,可是又公然質疑《禮記·鄉飲酒義》“坐僎於東北,以輔主人”的可信性。把“贊”納入了討論範圍,這一點無疑是有新意的。

乾隆十三年(1748)奉敕撰的《欽定禮記義疏》,申説“遵、僎爲二”:

案僎與遵不同。遵,尊也,尊於賓者也。《儀禮》曰:“賓若有遵者諸公、大夫,一人舉觶乃入,席於賓東。”其先不入,以不爲賓,不干主人正禮也。若僎則主人之副貳,故(《禮記·鄉飲酒義》)曰“坐僎於東北,以輔主人”,與輔賓之介相對,非遵之比。鄭特因僎爵無考,故改僎爲遵,而以《鄉飲酒禮》爲此僎爵之證,但不曰僎爲遵字之誤、而第曰僎作遵,不幾混僎與遵而一之耶?[注]李紱等《欽定禮記義疏》卷四八《少儀》,文淵閣四庫全書本,125册,頁510上欄。

《欽定禮記義疏》主張“僎與遵不同”,認定遵是“尊於賓”的諸公、大夫,而僎是“主人之副貳”,二者並非一事;鄭玄注采用“今文遵爲僎”“古文《禮》僎作遵”這樣的表達,結果就讓僎、遵混爲一談了。與王應電質疑《禮記·鄉飲酒義》不同,《欽定禮記義疏》的矛頭所指,是鄭玄注。

清末郭嵩燾的《禮記質疑》就僎、遵問題,繼續對鄭玄發難。他首先舉證三點,論證“遵”不是“僎”: 一,遵是賓,主人待遵“皆如賓禮”;二,遵席於賓東,“不奪人之正禮”;三,因“樂作而行旅酬,無以申遵者之敬”,故“樂作,大夫不入”。所以遵“必非輔主人之僎”。這些論點前人已觸及了,但郭嵩燾又進而提出,鄭玄“蓋以《儀禮》有賓、主人、介、衆賓之席,而無僎者之席,其後徹俎、賓降席、主人降席、介降席、遵者降席,相連爲文,因以遵當僎。《玉篇》《廣韻》沿鄭氏之説,兼收子倫切一音,竟謂遵、僎同字”。假如遵、僎相混是一個“歷史烏龍”的話,在郭嵩燾看來,鄭玄就是第一責任人。

由此推想,是否存在這樣一種可能性呢: 鄭玄見《儀禮》有遵無僎、《禮記》有僎無遵,二者的席位又恰好都在酒尊之東、主人之北,遂認定二者爲一事,在注《儀禮》時,遇到“遵”便注以“今文遵爲僎”了。也許這個“今文”是就《禮記》而言的,並不是説他曾見過另一種今文《儀禮》,其中“遵者”别作“僎者”。今人似乎也無法證明,曾有一種含有“僎者”字樣的今文《儀禮》在先秦秦漢存在過。

郭嵩燾並未就此止步、鳴鑼收兵。他對僎到底是什麽人,繼續考求:

《説文》:“僎,具也”,“具,共置也。”《鄉飲禮》獻賓及介,及衆賓,及酬賓,皆主人,僎無與焉。謂之僎者,供具以將事,豈可以賓之遵者當之?《鄉飲禮》:“主人一相迎於門外。”相者不一人,此云一相,即僎者也。《鄉飲酒禮》有贊者,有弟子,鄭注《鄉飲·記》: 贊者“佐助主人禮事,徹鼏,沃盥,設薦俎”。疑此弟子之事,非贊者之事。贊者兼僎言之。一人揚觶、二人揚觶,皆贊者也。《鄉飲義》謂之僎,《鄉飲》《鄉射禮》謂之相,《大射禮》謂之擯,皆此贊者之稱。主人獻賓、獻介、獻衆賓畢,而後一人舉觶於賓,“一人”當即前之一相,因遂作相,爲司正,而旅酬之禮行,乃使二人舉觶於賓介。“一人舉觶”與介對文,“二人舉觶”與衆賓對文,則此舉觶之一人即相也,即《鄉飲義》之所謂僎也。《儀禮》不著僎者之位,蓋僎位東北,既爲司正,則從賓於西階,無常位也。《鄉飲義》坐僎於東北,原其始也。而《鄉飲·記》明言主人之贊者西面北上,則亦坐僎東北之意。主人獻工而不獻僎,僎者所以輔主人,不待獻,《記》所謂“贊者不與,無算爵然後與”,明獻酢之儀不及僎也。而自一人舉觶以後,僎者之儀特繁,是以有“釋服息司正”之文。《鄉飲》有僎、介,《燕射》有擯介,《燕》及《大射禮》“擯者爲司正”,《鄉飲》《鄉射禮》“作相爲正司”(司正),知相即僎無疑。《儀禮》未明著其文,而詳其儀特備。鄭注以賓若有遵者當之,證之《儀禮》而固不可通矣。(案明制鄉飲酒禮以大夫致仕者一人爲僎,即《儀禮》所謂“賓之遵者”,殊失禮經本義,由承鄭注而誤)[注]郭嵩燾《禮記質疑》卷四五《鄉飲酒義》,《續修四庫全書》,106册,頁579(轉下頁)

[注](接上頁)以下。標點參照鄔錫非、陳戍國點校《禮記質疑》,長沙,嶽麓書社,1992年,頁708以下。但點校本偶有細微問題,如“公知賓禮”一句知當作如;“則此舉觶之一人即相也僎即《鄕飮義》之所謂僎也”的第一個“僎”,若據四庫本應删,换爲逗號。在湖湘文庫本《郭嵩燾全集》第3册《禮記質疑》(長沙,嶽麓書社,2012年)中,前一個誤字得到了糾正,後一個誤字仍其舊。

郭氏多方徵引辨析,徑指僎就是相、司正。這個看法,比王應電僎即主人之“贊”者之説,及《欽定禮記義疏》僎即“主人之副貳”之説,又大爲深化、具體化了。按,郭嵩燾的《禮記質疑》駁鄭注者約938條,駁孔疏者約410條,[注]周忠《〈禮記質疑〉體例與内容初探》,《古文獻研究集刊》第5輯,南京,鳳凰出版社,2012年,頁243。學者或評價説這些駁議有得有失。[注]鄔錫非、陳戍國點校《禮記質疑·前言》。若就遵、僎問題而言,郭氏駁鄭可以説相當雄辯;其對“贊者”“相”“司正”的論述,條分縷析,耀眼奪目。

鄉飲酒禮上確實活動着很多輔佐行禮的人員。在爲《儀禮·鄉飲酒禮》作注時,鄭玄也往往予以説明。姑舉數例:

1. “沃洗者西北面”鄭玄注: 沃洗者,主人之羣吏。

2. “薦脯醢”鄭玄注: 進之者,主人有司。

3. “一人洗,升,舉觶於賓”鄭玄注: 一人,主人之吏。

4. “使二人舉觶於賓介”鄭玄注: 二人亦主人之吏。

5. “主人之贊者,西面北上”鄭玄注: 贊,佐也。謂主人之屬,佐助主人禮事,徹鼏、沃盥、設薦俎者。西面北上,統於堂也。[注]阮元校刻《十三經注疏》,北京,中華書局,1980年,頁981,985,987,988,990,991。

在各種場面中,看得到“主人之羣吏”“主人有司”“主人之屬”“主人之贊者”的忙碌身影。他們忙於“佐助主人禮事”,包括“徹鼏、沃盥、設薦俎”這樣的操勞。稱“遵”的諸公大夫“不干主人正禮”,可有可無、可來可不來,來了也是遲遲入場就座;“主人之贊者”則否,在典禮之初就辛勤操勞着,他們不來不成、非來不可,不來的話典禮就癱痪了。所以這種“主人之贊者”很多典禮都有,冠禮上有,昏禮上有,射禮上有,食禮上也有。

相或司正尤其引人注目,他職責最重了:

1. “主人一相迎於門外”鄭玄注: 相,主人之吏,擯贊傳命者。

2. “作相爲司正”鄭玄注: 禮樂之正既成,將留賓,爲有解惰,立司正以監之。

3. “乃息司正”鄭玄注: 息,勞也。勞賜昨日贊執事者獨云司正,司正,庭長也。

4. “司正既舉觶而薦諸其位”鄭玄注: 司正,主人之屬也。

“相”以“擯贊傳命”爲務,自初就跟着主人在門外迎賓;作樂之後、旅酬之前,“相”搖身一變轉任“司正”了,又承擔起了監禮之責。因司正責任重大,故鄭玄視之爲“庭長”,也就是羣吏之長吧。所以在敍述典禮次日主人慰勞執事之時,經文“獨云司正”,以偏代全。

多種史籍顯示,周代宴飨時確實設有監禮之人,亦稱司正,或稱“執政”“觴政”“監”。《國語·晋語一》:“公飲大夫酒,令司正實爵。”韋昭注:“司正,正賓客之禮者。”[注]《國語·晋語一》,上海古籍出版社,1978年,頁253。又清華簡《耆夜》:“吕尚父爲司正,監飲酒。”《左傳》昭公十六年:“晋韓起聘於鄭,鄭伯享之”,“孔張後至,立於客間,執政禦之。”楊伯峻認爲,這個執政“蓋亦猶《鄉飲酒禮》之司正”。[注]楊伯峻《春秋左傳注(修訂本)》,北京,中華書局,1990年,頁1376。《説苑·善説》:“魏文侯與大夫飲酒,使公乘不仁爲觴政。”[注]向宗魯《説苑校證》,北京,中華書局,1987年,頁276。《詩·小雅·賓之初筵》:“凡此飲酒,或醉或否。既立之監,或佐之史。”《毛傳》:“立酒之監。”[注]阮元校刻《十三經注疏》,北京,中華書局,1980年,頁487。設置監禮、監酒者,是周代的通行禮俗。

李家浩還指出,根據銅器銘文和傳世文獻,先秦飨禮上存在着“侑”者或“禦”者,銅器銘文中他們又被稱“邐”或“麗”,“邐”或“麗”應讀爲“僎”。[注]李家浩《清華竹簡〈耆夜〉的飲至禮》。鄉飲酒禮上的司正,是由“相”轉任的。周代宴飨之禮上,“相”也是普遍存在的。可參楊寬所考:“鄉飲酒禮只有主人設有‘相’,幫同主持禮節,而賓只有介。飨禮則賓、主雙方都設有‘相’。如周定王飨晋景公,由原襄公相禮(《左傳》宣公十六年、《國語·周語中》);楚共王飨晋卿郤至,‘子反相’(《左傳》成公十二年);楚靈王飨魯昭公於新臺,‘使長鬣者相’(《左傳》昭公七年)。這都是主人設有‘相’。”[注]楊寬《古史新探》,北京,中華書局,1965年,頁295—296。史籍中也能看到,典禮上有“贊王”“贊君”的各種官員。

在楊寬看來,“相”是與“介”相對的。那人們難免要問:“僎”不也是與“介”相對的麽?“相”當然是“典禮宴飲時輔佐主人行儀節的人”了,而“僎”不也是“典禮宴飲時輔佐主人行儀節的人”麽?據《説文解字》,“僎”的意思就是“供具”,而“供具”正是“陳設酒食的器具”的意思。[注]如《史記·平準書》:“縣治官儲,設供具,而望以待幸。”同書《范雎蔡澤列傳》:“范雎大供具,盡請諸侯使,與坐堂上,食飲甚設。”《漢書·敍傳上》:“請問耆老父祖故人有舊恩者,迎延滿堂,日爲供具,執子孫禮。”《後漢書·趙孝傳》:“太官送供具,令共相對盡歡。”而“相”不就是領着人幹這些事的人麽?這樣看來,郭嵩燾懷疑“相”就是僎者,其説可從,“僎”有很大嫌疑就是“相”。不妨猜測,“僎”是某個時代、某些地區、某些禮儀場合上,對“相”的另一稱呼。

“主人之贊者”忙碌於堂上堂下各處,但“無算爵”時他們也有特定的飲酒之處:“主人之贊者,西面北上。”楊天宇:“西面,具體位置不詳。”[注]楊天宇《儀禮譯注》,上海古籍出版社,2004年,頁87。這個問題確實没有定論。敖繼公推測這個位置在洗之東南。[注]敖繼公《儀禮集説》卷四《鄉飲酒禮》,文淵閣四庫全書本,105册,頁137下欄。洗在堂下的阼階東南,這是低級服務人員即“徹鼏、沃盥、設薦俎者”的位置。這個説法,倒是符合鄭玄的“西面北上,統於堂也”之説的——在堂下纔能説“統於堂”呢。郝敬不取鄭注,所釋不同:“主人之贊,如徹冪、沃盥、薦俎等,皆主人之屬,亦上文所謂使能也。西面北上,立近主人右也。以北爲上,遵席在北也。”[注]郝敬《儀禮節解》卷四《鄉飲酒禮》,《續修四庫全書》,85册,頁595下欄。郝敬認爲“主人之贊”處於堂上,在主人之右,也就是處於主人與遵席之間。

那相、司正的席位呢?郭嵩燾云“《鄉飲·記》明言‘主人之贊者西面北上’,則亦坐僎東北之意”。他也認爲“主人之贊者”處於堂上,但視之爲相、司正、擯者,亦即僎。《禮記·鄉飲酒義》稱“坐僎於東北,以輔主人”,則僎的位置在主人之北,即主人的右側;“坐介於西南,以輔賓”,介恰好也位於賓的右側。

又查周代册命禮上的儐者居受命者之右,[注]按,册命禮上的這個儐者是受命者的上司,其身份高於受命者,但此時他有導引之責,這大概就是居右的原因。乘車時的驂乘者稱“右”(車右)。《左傳》宣公二年:“晋侯飲趙盾酒,伏甲將攻之。其右提彌明知之,趨登曰:‘臣侍君宴,過三爵,非禮也。’”提彌明所任之“右”,也是可以視爲“相”的。[注]按杜預《春秋左傳集解》宣公二年:“右,車右。”上海人民出版社,1977年,頁542。楊伯峻沿襲其説:“趙盾之車右也。”《春秋左傳注》宣公二年,北京,中華書局,1990年,頁659。然而這是宴飨場合,並不是乘車場合,提彌明這個“右”也可以解作“相”的,即乘車時任車右,宴飨時任相。對於春秋飨禮上賓也有“相”以輔之,楊寬亦有闡述:“《左傳》襄公二十六年載:‘齊侯、鄭伯爲衛侯故,如晋,晋侯兼享之,晋侯賦《嘉樂》,國景子相齊侯賦《蓼蕭》,子展相鄭伯賦《緇衣》’;《國語·晋語四》載‘秦伯享公子’,‘子余相’;這又是賓設有‘相’。”《古史新探》,北京,中(轉下頁)護衛、輔助者居於右側。這大概是因爲其動作更多,居右可以讓右手的能力充分發揮。[注](接上頁)華書局,1965年,頁295—296。[注]彭美玲討論古代“尊左尊右”問題時,便强調了“右手的能力”。見其《古代禮俗左右之辨研究——以三禮爲中心》,臺北,臺灣大學文學院出版委員會,1997年,頁85以下。對左右手與動作便利度的關係,古人是很敏感、很在意的,形成了固定禮俗。諸如鄭玄注禮書所提示的“凡奠爵,將舉者於右,不舉者於左”、“凡授受者,授由其右,受由其左”、“適牽者之右,而受由便”之類。“由便”是决定左右的主要依據之一。通常相居右側,但也有特例,樂工的相便是居左的。《儀禮·鄉飲酒禮》:“工四人,二瑟,瑟先。相者二人,皆左何瑟,後首、挎越、内弦,右手相。”(阮元校刻《十三經注疏》,北京,中華書局,1989年,頁985中欄。)演奏瑟的兩位樂工是盲人,其輔助者是兩位相,此相又稱“扶工”。扶工需要用左手荷瑟、用右手攙扶樂工,所以居於樂工的左側。這也是一種“由便”。秦漢之時右丞相尊於左丞相,想來就是從“相居右”這個傳統中衍生出來的——左丞相是增設的,故不及右相之尊。可見在討論“尊左尊右”時,還要注意這左、右是相對於誰而言的。度之情理、參以史實,“坐僎於東北”,即讓“輔主人”的僎居於主人右側,相當可信。

《儀禮·鄉飲酒禮》:“若有諸公,則大夫於主人之北西面。主人之贊者,西面北上。”如果諸公、大夫等遵者光臨現場了,“主人之贊者”即僎的席位便處於主人與遵之間了,僎與遵座席相接、緊挨着。那麽請看: 據《禮記》僎在東北處、在主人之右;據《儀禮》遵也在東北處、廣義上也是主人之右。假如霧裏看花,則場面東北、主人之右的那堆人是遵還是僎,就模糊起來了,難免看朱成碧、看遵成僎了。遵、僎相混,就是這個原因嗎?

從經學的角度説,也許是禮經本身不够清晰,也許是鄭玄的推敲不够細緻,由此遵、僎之間滋生了糾葛。若非要死摳經文、注疏,這糾葛還未必能徹底澄清,没準兒治絲益棼。而若超越傳統經學窠臼,轉從現代歷史學的角度觀察,那就明快多了: 作爲貴賓的諸公、大夫和“主人之贊者”這兩種人,都是鄉飲酒禮上的客觀存在。主人行禮,必有家吏輔助。在源遠流長的古老鄉飲酒禮上,偶有貴賓光臨,爲他們安排特殊席位,乃情理中事;把他們置於酒尊東側以尊禮之,也不在情理之外。遵是來賓,而僎屬主人一方,主賓恐不宜混爲一談。

即便用經學眼光推論,如果僎是“或有無、來不來”的那種人,那麽《禮記·鄉飲酒義》會把他拉來,跟介配成雙對麽?萬一並無其人呢?萬一他們嫌麻煩不來呢?那不就有陰無陽了麽?天地温厚之氣不就來源枯竭了麽?場面東北不就出現破缺了麽?就算他們來了,也是中途入場,問題的嚴重性只下降了一半,問題還在。所以,即就神秘主義、形式主義思維而言,在《鄉飲酒義》作者的心目之中,僎也不會是那種偶或一來的諸公、大夫。王應電立足於“遵、僎爲一”,另行揭舉“贊”爲“主人之輔”,當然也有可取之處。但《禮記·鄉飲酒義》是《荀子》之前的先秦文獻,係《儀禮·鄉飲酒禮》之傳記,[注]參看沈文倬《略論禮典的實行和〈儀禮〉書本的撰作》,《宗周禮樂文明考論》,杭州,浙江大學出版社,1999年,頁49。又錢玄認爲,《禮記》中除了《月令》《王制》,其餘大致撰於戰國時期,見其《三禮通論》,南京師範大學出版社,1996年,頁48;彭林認爲,《禮記》除《月令》之外,其餘都是先秦作品,見其《郭店楚簡與〈禮記〉的年代》,《中國哲學》第21輯,瀋陽,遼寧教育出版社,2000年,頁59。其作者不可能不精通鄉飲酒禮,不可能憑空弄出一個“僎”來“輔主人”,也不大可能把偶或一來的諸公、大夫看成“輔主人者”的。

若“兩利相權取其重”的話,“遵、僎爲二”的可能性稍大一些。而如接受“遵、僎爲二”之説,那麽以“遵、僎爲一”或“遵、僎非此即彼”爲前提而生發的各種論辯,便可以從新的視角加以審視了。例如: 遵與僎哪個是本字、哪個是假借字的辨析,就不必費心勞神了,把二字都看成本字就得了;以州縣佐貳擔任“僎”的做法,也不那麽荒謬無稽了,只要把致仕有德的觀禮者另稱爲“遵”就是了;“楊復型禮圖”與“楊甲型禮圖”看上去就各有所得、各有所失了,取長補短、把遵與僎都畫上,就兩全其美了。要是早些把遵、僎關係澄清,那麽僎忽而“致仕官”、忽而“佐貳”、忽而“年高有德者”的變换無定,在王朝儀注中便不至發生。若取“遵、僎爲二”之説,則今人在討論先秦鄉飲酒禮時,各種可能把遵、僎混爲一談的敍述,也許就需要酌情調整了。

概而言之,《儀禮》有“遵”,《禮記》有“僎”,而鄭玄於《儀禮》云“今文遵爲僎”,於《禮記》云“古文《禮》作遵”,由此就導致了一個禮學糾葛。本文目的,只是梳理其源委以供判斷而已。禮學文獻浩繁,禮制頭緒叢脞。本人不治禮學也不通禮學,對遵、僎的梳理純屬蜻蜓點水,難免曲説妄議。抛磚引玉,以俟大方之家。