翻译共性的阐释学理据研究

——以政论文汉英翻译为例

邓景春

(皖西学院外国语学院,安徽六安237012)

自1993年莫纳·贝克(Mona Baker)提出简化、显化和范化的翻译共性假说以来,翻译语言受到的关注久高不下,译界学者们十分热衷于通过大量的实证研究对该假说进行证实或证伪,但对这些翻译语言特征成因的分析和解释却寥寥无几。

阐释学(Hermeneutics)与翻译有着天然的深厚渊源。前者探究的根本问题是理解与解释的问题,而翻译正是以理解原文本为前提,用另一种语言进行解读的过程。阐释学大师伽达默尔(Gadamer)在《真理与方法》一书中写道:“一切的翻译都是解释,我们甚至可以说翻译始终是解释的过程,是译者对给定词语进行解释的过程”[1]。斯坦纳(Steiner)提出的翻译四步骤则开宗明义地引入阐释学理论,为翻译研究开辟了新的视角。本文试图将阐释学与翻译共性研究结合起来,从阐释学翻译理论中找到翻译共性的理据。

1 阐释学及阐释学翻译观

阐释学是一门探讨理解和解释文本意义的学科。该学派集大成者伽达默尔提出的理解的历史性和视阈融合等概念被翻译界广泛借鉴。他认为由于读者是历史地存在,必然受到各种主客观历史条件的局限,因此对文本的理解也是历史的。而这种种历史性限制就是“前理解(fore-understanding)”,即具体理解过程之前人们对理解对象所持的观点或所知的信息;他提出了“视域(horizon)”的概念,指从理解的出发点看到的一切。因读者和文本视域不同,需要在理解的过程中达到视域的融合,并使两者得以形成全新的更广阔的视域。显然,引入伽达默尔的理论有利于凸显译者的创造性和主体性。

阐释学翻译观是翻译理论家基于阐释学理论发展而来的强调译者主体性的翻译理念—翻译即解释。其鼻祖施莱尔马赫(Schleiermacher)认为翻译不是基于绝对的事实而是基于译者内心的感受和理解;译者要么不打扰作者,让读者走向原作者,要么不打扰读者,让原作者走向读者。这无疑颠覆了此前翻译界奉行的绝对的理解观,肯定了理解的相对性,让译者发挥主观能动性得以“合法化”。

1975年,英国翻译理论家乔治·斯坦纳(George Steiner)的巨著《语言与翻译面面观》问世,是阐释学翻译理论一次里程碑式的发展,他在书中发展了施莱尔马赫的理论,将翻译过程视为阐释运作(hermeneutic motion),提出了信任(initiative trust)、侵入(aggression)、吸收(incorporation)和补偿(compensation)的翻译四步骤。信任指译者相信原文本可以被理解;侵入指译者带着“前理解”去理解原文本;吸收是译者将摄取的原文本意义用目标语表达出来;补偿是指译者找回吸收阶段丧失的原语意义[2]。其中信任和侵入可看作译者理解原文本的过程,吸收和补偿则是解释原文本的过程。正如斯坦纳在该书序言中所指出的,理解和解释是译者最关注的根本问题。

2 翻译共性

施莱尔马赫提出了类似“补偿”的概念:应存在一种特殊的翻译语言,比如在某处用新奇的词语补偿另外一处无法传递原语意象的平庸表达。如今,人们确信翻译语言确有其特殊之处,即翻译共性(translation universal)—翻译文本特有的语言特征,它们是由于翻译活动的特殊性而形成,与翻译涉及的两种语言的影响无关。翻译共性的概念由莫纳·贝克在前人研究的基础上首先提出,得到学者研究证实最多的是简化(simplification)、显化(explicitation)和范化(normalization)特征。三者都是解释性语言应有的趋势,以便目标读者在最省力的条件下理解原语文本。

简化是指译者在目标语文本中对原语文本的信息下意识地进行简化处理的倾向[3]。简化发生在词汇、句法或文体层面,降低了译文的难度,使接收者更快理解所传达的信息。显化是指将原语中隐含的信息在目标语中加以明示,此类信息在原文本中可以根据语境或情境获得[4]。显化可分为形式显化和意义显化,前者主要通过增添衔接手段,后者道出了原文隐含的信息,使译文篇幅得到扩展。经过显化,原文本逻辑更清楚,意义更明确,译文读者因而能更准确地理解原文本。范化指翻译文本在标点符号、词汇选用、文体、句子结构和篇章结构等方面所表现出的遵循目的语文本传统的趋向[5]。范化意味着译者通常会选用目标语中常用的词语搭配和句式组合,减少译文的异域特点,让读者处于舒适区域,也就是施莱尔马赫的“不打扰读者,让原作者走向读者”。

3 翻译共性的阐释学理据—以政论文汉英翻译为例

阐释学翻译观认为翻译是一种解释,它并非发生在真空之中,译者在信任和侵入阶段总是受到“前理解”及自身视域的影响,发挥自身创造性和主体性,融合文本视域,进行吸收和补偿,最终形成一个全新的视域。由于翻译具有解释的特征,翻译语言也是具有解释性的特殊语言,而简化、显化和范化的语言能在很大程度上以大部分接收者为导向进行解释,因此译文自然呈现出翻译共性。

3.1 翻译共性的阐释学理据

简化的目的是降低文本信息的难度。本文认为简化贯穿于翻译步骤的信任、侵入和吸收阶段,因为译者的“下意识”即“前理解”,而侵入正是在“前理解”的作用下进行理解,而信任也是译者根据自身的前理解选择并确定要翻译什么,于是在吸收时协调自身视域和文本视域,用相对简单的目标语表达新视域。

显化主要发生在吸收和补偿阶段,形式显化和范化通过吸收表现出来,意义显化则以补偿的方式得以进行。在吸收阶段,译者将其对原文本的理解移植到译入语当中,此时须进行形式显化处理,以明示句子之间的逻辑关系,避免产生误解,而范化则使译本语言更加本土化,迎合目标读者的阅读习惯。

由于译者受到历史的限制,不可能吸收原文本的所有东西。为了避免译者拿得太多或太少导致失衡,“补偿”成为至关重要的一环。译者应通过补偿接近原文本的意义,所以要进行意义显化操作。

3.2 政论文汉英翻译文本的翻译共性对比

口译职业要求译者快速而准确地进行两种语言的转换,其时效性需要译者充分发挥主体性创造性,摆脱原文形式束缚,通过现场理解迅速传递信息。而interpret(口译)一词的核心意义为理解、解释,可见口译语言应更符合阐释学翻译理念,具有更强的解释性,从而表现出比笔译文本更明显的翻译共性。

本文收集了2011年至2016年政府工作报告英译文(以下简称Report)和两会记者招待会口译英译文(以下简称记者会),前者是笔译文本,后者为口译文本。通过自建小型语料库,采用Wordsmith Tools 7.0和Tree Tagger分别进行数据统计和词性赋码,得出相关数值,比较政论文笔译和口译文本的翻译共性显现程度,验证后者是否呈现更明显的翻译语言特征,从而验证翻译共性是否具有阐释学理据。

(1)简化

通过语料库统计工具Wordsmith Tools 7.0的词表制作功能,得出记者会和Report文本的词语变化性和平均句长等数据,对比二者的简化趋势。

表1 简化趋势对比

形符是文本总字符数,类符是其中不重复出现的形符。标准化类符/形符比反映用词的变化性,其计算方法是按一定的长度分批计算文本的类符形符比,然后求出它们的平均值[6]。词语变化范围大则文本难,反之则易。通过表1可知,记者会词语变化范围略小于Report(41%〈41.93%),其平均句长也小于Report(20.47〈24.65)。平均句长标准差则显示其句子长度波动幅度的大小,该数值也小于 Report(11.48〈14.77)。因此,相比 Report,记者会译文在词汇和句长方面均更加简易,证实口译文本更具有简化特点的假设。

(2)显化

利用Tree tagger的词性赋码功能将记者会和Report文本中的词汇进行词性标注,再通过文档的检索工具进行统计,从而能够得出各词类词汇的总数量。

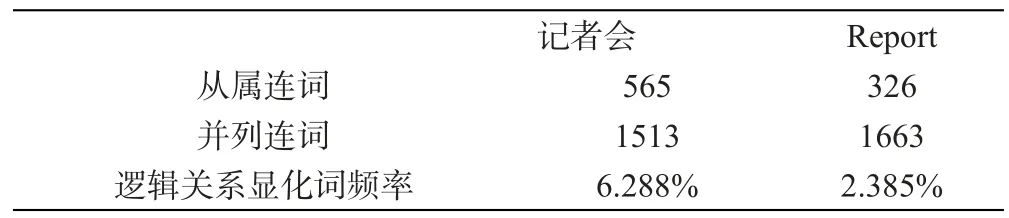

表2 显化趋势对比

表2列出了从属连词和并列连词的数量,它们都能明示小句及以上语言层面之间的逻辑关系,使语言具有显化的特点。数据显示,记者会文本中使用了更多显化逻辑关系的词语(6.288%〉2.385%),使现场人员能迅速理解发言人的讲话内容,比Report代表的笔译文本明示作用更强,即更具显化特点。

(3)范化

通过Tree Tagger和词频检索工具得出文本中名词、形容词、副词和实义动词这四大词类的数量,它们的总量代表文本中实词的总数量,而剩余的词均为虚词。

表3 范化趋势对比

与英语相比,汉语更喜用实义动词,呈现动词优势,而英语更多地使用虚词表达概念,因此文本中实义动词和虚词的使用频率能体现译者是否受到母语影响,从而背离了英语规范表达,即译本表现出的范化特性是强还是弱。表3显示记者会口译文本中实义动词使用频率低于Report(11.521%〈13.351%),而虚词使用频率则高于后者(46.478%〉39.822%)。由此可见,口译文本的范化特点较显著。

以上数据显示口译文本表现出更强的简化、显化和范化特征。因此,可以得出结论:翻译语言解释性越强,则翻译共性越明显。该结论进而证明阐释学是翻译共性的理据。

4 结语

翻译语言受到其独特的交际环境限制,因而有别于其他文本,具有独特的个性。自翻译共性的概念进入人们的视野,便受到学界普遍热捧,但就这种现象背后的本质性原因几乎无人涉及。北外王克非教授特别指出,阐译思想就是翻译中意义显化的明证和理据[7]。本文认为翻译固有的阐释属性是翻译共性存在的根本原因。

阐释学翻译观倡导翻译即阐释及发挥译者主体性,译者不再是“隐形人”,其“前理解”和视域给译文打上了烙印,通过信任、侵入、吸收和补偿的阐释学运作过程,使译文有了简化、显化和范化的翻译共性。但是,翻译共性因文体不同,会表现出不同程度的强弱变化,不能一概而论,例如简化假说在正式程度较高的文体中或者文学译本中则显现度较低,而在外宣译本中简化和显化则更为常见。另外,还需要深入研究翻译共性的具体表现形式,相关数据研究的统计结果才能更加科学可靠,从而推动翻译共性研究取得突破性成果。

参考文献:

[1]Gadamer,H.G.Truth and Method[M].New York:The Continuum Publishing Co.1975:490.

[2]Steiner,G.After Bable:Aspects of Language and Translation[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2001.

[3]Baker,M.Corpus-based Translation Studies:the Challenges that Lie Ahead[C]//Harold Somers(ed.)Terminology,LSP and Translation:Studies in Language Engineering,in honor of Juan C.Sager.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamin Publishing Company,1996:176.

[4]Vinay,J.P.and Jean Darbelnet.Comparative Stylistics of French and English:A Methodology for Translation[M].Amsterdam&Philadelphia:John Benjamin,1995:342.

[5]Vanderauwera,R.Dutch Novels Translated into English:The Transformation ofaMinority Literature[M].Radopi:Amsterdam,1985:93.

[6]陈爱兵.基于语料库的政论文英译语言特征研究[J].山东外语教学,2012(1):102-107.

[7]王克非.阐译与显化—许国璋翻译思想解析[J].现代外语,2015(6):859-862.

——意象阐释学的观念与方法》简介