自主学习能力对在线学习效果的影响机制探究*——兼论在线学习交互体验的中介作用

黄振中 张晓蕾

自主学习能力对在线学习效果的影响机制探究*——兼论在线学习交互体验的中介作用

黄振中1张晓蕾2

(1.清华大学 教育研究院,北京 100084;2.天津大学 教育学院,天津 300350)

围绕自主学习能力对在线学习效果的影响,文章基于实证数据分析发现,自主学习能力对在线学习效果的总效应显著,但主要体现为以交互体验为中介的间接效应;学习者之间的交互体验对深度学习效果的中介作用较明显。在线课程应有意识地培养学习者的自主学习能力,利用在线平台技术和学习行为大数据的支持,增强学习者的在线学习交互体验,从而助力于在线学习效果的提升。

自主学习;在线学习;交互体验;浅层学习;深度学习

自主学习(Self-regulated Learning)是开展高质量在线学习的重要条件。与面授课堂相比,在线学习在时空上更为灵活,学习活动也更加个性化。同时,学习者是否具备较强的自主学习能力,即积极的学习动机驱动、恰当的学习策略运用、管理自身学习活动以避免拖延或中途放弃、评估学习结果以持续改进学业表现等[1],均影响其在线学习效果。大量研究就学习者自主学习能力与在线学习效果的关系进行了探索,如Artino等[2]证实学习者的自主学习能力与其在线课程的成绩成显著正相关,Lim等[3]发现缺乏自主学习能力的学习者进行在线学习时会面临学习困难等问题;但Broadbent等[4]发现自主学习能力和在线学习效果相关性较小,Cho等[5]甚至没有发现统计上的显著性。可见,学界对于两者关系的问题尚未达成共识。本研究聚焦于在线学习中自主学习能力对学习效果的影响,着重考察了在线学习交互体验这一中介因素的作用机制。

一 研究设计

1 研究问题

本研究集中探讨学习者自主学习能力对其在线学习效果的影响机制,具体包括:①以在线学习交互体验为中介,学习者自主学习能力作用于在线学习效果的总效应、直接效应和间接效应如何?②在自主学习能力对学习效果的间接效应中,不同交互体验的中介作用有何差异?

2 主要变量的操作化定义

①自主学习能力。Pintrich[6]将自主学习定义为一种主动的、建构性的学习过程。在此过程中,学生要为自己确定学习目标,并对目标与情境引导和约束下的个体认知、动机及行为进行监视、调节和控制。从过程角度出发,自主学习能力包括三个维度:目标设定及计划——学习者针对学习任务和情境,激活既有知识并进行目标设定;执行及行动调整——在学习的过程中,学习者运用策略来执行学习计划、控制学习过程、调整学习效果;反思及认知监控——学习者根据目标和期望,对学习行为进行反思、对学习过程和自身投入进行评估。

②学习效果。对学习效果的衡量体现为评估学习者在何种程度上进行高水平认知加工和思维拓展[7]。当学习者获取和识记既有信息并能解决相关问题时,其思维投入体现出清晰度、准确性、精确度和相关性等浅层加工水平的特征;当学习者通过学习,能对获取的现成信息进行阐释、评价、比较,建立新旧知识间联系,改变原有思维图式,甚至展开探究和创新时,其思维投入体现出深度、广度、逻辑性、重要性、公正性以及探索创新等深度加工水平的特征[8]。

③在线学习交互体验。在线学习交互包括学习者与内容(Learner-Content,LC)、学习者与教师(Learner-Teacher,LT)、学习者与学习者(Learner-Learner,LL)之间的多元交互[9]。学习者对在线交互学习行为的感知体验是其学习经验的重要组成部分,是刻画他们在线学习过程的重要层面[10]。其中,LC交互体验是指学习者对在线课程设计、内容编排、课程质量以及系统反馈性的感知,LT交互体验是指学习者对教师的引导、组织、团队氛围营造以及社会支持等的感知,LL交互体验则指学习者与同伴分享、讨论、协商、合作以及反馈等的感知。

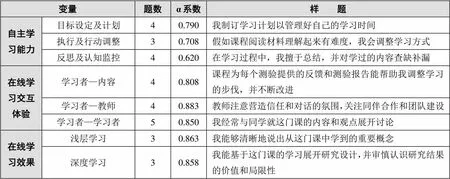

3 数据搜集

本研究采用课题组编制的“学习者在线学习体验问卷”作为测量工具,收集在线学习者的相关信息。该问卷包括学习者个人信息、学习者自主学习能力自陈量表、在线学习交互体验自陈量表以及在线学习效果自我评价量表等四个部分。其中,自主学习能力题项借鉴学习动机策略问卷(Motivated Strategies for Learning Questionnaire,MSLQ)[11]的题目并修订,在线学习交互体验题项参考Kuo等[12]设计的问卷题目并修订,学习效果自评则根据理智标准[13]和思维深度评估标准[14]等设计题目,三者的结构、一致性系数和样题如表1所示。

表1 自主学习能力、在线学习交互体验与在线学习效果的结构、一致性系数和样题

经题目修订、专家审阅和预调查等步骤完成问卷编制后,课题组于2016年1月采取在线问卷的形式展开正式调查,发布渠道包括手机微信、微博、MOOC平台(如学堂在线、顶你学堂、17学堂等)和网络学习社区等。此次调查共收到完整答卷947份,其中有效问卷612份(占64.63%)。统计有效问卷的相关数据可知:答题者来自中国大陆所有省级行政区和港澳台地区;大部分来自市区(占69.6%);男性229人(占37.4%),女性383人(占62.6%),女性占多的情况与国外关于在线学习者的类似研究[15]一致;年龄分布为10~55岁、跨度较大,其中18~25岁的答题者占52.1%;47.4%为在职人员,44.3%为全日制学生;57.5%为在读本科生或已取得学士学位者。答题者所选印象最深的在线学习类型包括远程教育、MOOC和混合式学习等。此次调查体现的在线学习者的多样性,与刘杨等[16]关于中国MOOCs学习者参与情况调查的发现类似。

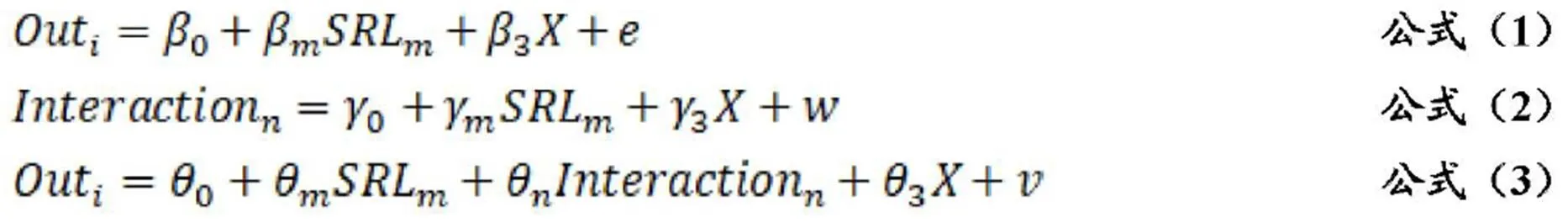

4 数据分析

本研究以在线学习效果(Out)为因变量、自主学习能力(SRL)为解释变量、在线学习交互体验(Interaction)为中介变量,以年龄、性别和平台类型等(X)为控制变量,构建一组分析模型,并使用KHB法进行效应分解。KHB法最初主要用于将非线性模型的总效应分解为直接效应和间接效应,后来也用于线性模型[17],是表现等同或优于其它类似目标的方法[18],能清晰显示中介效应的结构性特征。本研究使用Stata 13.0进行分析,模型方程包含公式(1)、(2)、(3)。

表2 自主学习能力对在线学习效果的效应分解

注:***、**、*分别表示在0.001、0.01、0.05水平上显著;表中省略了控制变量的计算结果,对缺失值采取省略处理;混杂度指总效应中包含直接效应的倍数,混杂百分比指间接效应占总效应的百分比,标尺变化率指包含间接效应模型的总效应系数与不包含间接效应模型中的总效应系数之比值。

二 研究发现

1 在线学习者自主学习能力对学习效果的总效应和间接效应均显著

表2数据显示,在线学习者的自主学习能力对学习效果的总效应显著,且主要体现在以交互体验为中介因素的间接效应上;而自主学习能力对学习效果的直接效应不显著。就总效应而言,执行及行动调整对浅层学习效果的影响相对较大(系数为0.242);反思及认知监控对深度学习效果的影响最明显(系数为0.260)。就间接效应而言,这两种自主学习能力的间接效应也都显著。其中,执行及行动调整对浅层学习效果的间接效应占比最高(混杂百分比为86.92%),反思及认知监控对深度学习效果的间接效应占比最高(混杂百分比为91.14%)。

2 不同的在线学习交互体验在间接效应中的中介作用存在明显差异

以交互体验为中介的自主学习能力影响学习效果的间接效应情况如表3所示,可以看出:学习者参与在线学习的不同交互体验在间接效应中的中介作用存在明显差异。

表3 以交互体验为中介的自主学习能力影响学习效果的间接效应情况

注:表中省略了控制变量的计算结果,对缺失值采取省略处理;P_Diff表示各分解变量中混杂的间接效应占总间接效应的比例;P_Reduced表示各分解变量中混杂的间接效应占总效应的比例,其和为“混杂百分比”。

就浅层学习效果而言,自主学习能力的影响更有赖于LC、LT这两个因素的中介作用:执行及行动调整对于浅层学习效果的间接效应占总效应的比例最高(86.92%),间接效应的59.57%来自LC的中介作用、33.72%来自LT的中介作用;目标设定及计划对浅层学习效果的间接效应占总效应的比例最低(63.63%),间接效应的49.53%来自LC的中介作用、44.43%来自LT的中介作用。相比之下,在反思及认知监控对浅层学习效果的间接效应中,LL、LC和LT这三类交互体验的中介作用更均衡一些,分别为23.12%、41.32%和35.56%。

就深度学习效果而言,LL的中介作用相比其对浅层学习效果的影响更加明显。尤其是在反思及认知监控影响深度学习效果的间接效应中,来自LL的中介作用高达49.75%。在目标设定及计划、执行及行动调整影响深度学习效果的间接效应中,来自LL的中介作用分别为17.54%、18.98%,都大大高于其对浅层学习效果的中介作用(占比分别为6.04%、6.71%)。

三 结果分析与建议

1 结果分析

①自主学习能力对在线学习效果的总效应显著,但主要体现为以交互体验为中介的间接效应。这一结论说明,具有较强自主学习能力的学习者更有可能通过深入的在线学习交互,取得较好的学习效果。直接效应不显著则意味着即便是学习自主性高的学习者,也需要积极投入才有可能取得较好的效果。由此可知,自主学习能力的运用受特定的情境性因素影响[19]。也就是说,在线情境并不能自动激发学习者自主学习能力的发挥;将常规面授教学设计和内容直接迁移到在线学习环境中,也不能自然导致相似的学习效果。

②执行及行动调整对完成课程作用明显,深度学习则有赖于反思及认知监控。在自主学习能力的三个维度中,执行及行动调整对在线学习的浅层学习效果影响最大。基于此,在线学习过程中,学习者可以较多地通过执行及行动调整来获取和识记现成信息,即忠实地按照课程安排来完成规定的学习任务、达成规定的学习结果,但这样的学习,其内容很可能局限于课程本身,多以完成考试为首要目标,学习效果容易停留在浅层学习水平[20]。反思及认知监控对深度学习效果的影响最大,这意味着主动投入到在线学习活动中的学习者能够表现出根据需要随时调整学习策略的灵活性,具有自我反思能力和任务评估意识,其学习效果更趋向于深度学习水平[21]。而目标设计及计划能力对浅层学习效果和深度学习效果的总效应都相对较弱,这可能与很多在线学习者缺乏明确或高挑战度的学习目标有关[22];同时,由于在线课程在结构上大多遵循一定标准,且要素比较齐备,学习者可能无需自行设定具体目标或亲自规划学习进程。

③中介因素中LL交互体验对学习者深度学习效果的影响较大。这就意味着,学习者的自主学习可能不局限于个体心理调节和监控,还涉及个体在与周围环境不断交互过程中的自省与认知调节[23]。例如,在线自评或同伴互评等学习活动,要求学习者对自己或同伴作业给予评论和赋分——此过程本身就是培育学习者监控能力的良好途径[24]。通过与他人进行交流,在线学习者有更多机会对所学内容进行深度认知加工。在此加工的过程中,语言成为了学习者内部思维同外部世界联结的桥梁,有助于智识的增进[25]。

2 建议

为了进一步提升在线学习效果,本研究基于上述分析提出如下建议:①在线学习设计者和教师可通过设计特定的学习任务,有意识地培养学习者的自主学习能力。如设计者可创造机会让学习者运用多样化的学习策略,并为其提高自主学习能力提供更多指导;教师可利用在线课程个性化学习环境的优势,调动学生自主学习的积极性。②有效运用讨论区和Wiki等在线课程的多种功能,或适当嵌入更多类型的用户交互工具,以提升学习者交互体验。③使用在线学习平台记录的行为数据,来帮助学习者更清晰地了解自身的学习进程,培养其反思及认知监控等自主学习能力。④在线学习的教师、设计者及研究者应从构建虚拟学习共同体的视角出发,优化在线课程的设计及实践;同时,创设具有分布式认知(Distributive Cognition)特征的学习任务和情境,着眼于学习者与教师、学习者之间的多元交互,促进学习者的深度理解及新知建构[26]。

四 结语

本研究发现,在线学习者的自主学习能力对于其学习效果的影响,主要体现为以在线学习交互体验为中介的间接效应上。本研究从自主学习能力的三个维度、在线学习交互的三种类型和两种学习效果出发,就自主学习能力对在线学习效果的影响机制展开了分析,并从培育和激发学习者自主学习能力的角度提出了优化在线学习的建议。

由于问卷篇幅较长和网络调查可控性弱等原因,本研究的样本容量和代表性受到限制。为了提高样本容量和代表性,并保持问卷的完整性,以获得答题者的深度学习体验,后续研究可考虑以课程为抽样单位采集样本。同时,还可进一步探讨不同中介因素在学习者自主学习能力对在线学习效果的影响机制中的具体作用。此外,研究者也可从提升学习者自主学习能力的角度出发开展行动研究,专门设计在线学习环境和活动,促进学习者学习策略的使用和迁移。

[1][3]Lim C, Park T. Self-regulated e-learning design principles[A]. Spector J M. The sage encyclopedia of educational technology[C]. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2015:632-636.

[2]Artino A R, Stephens J M. Academic motivation and self-regulation: A comparative analysis of undergraduate and graduate students learning online[J]. The Internet and Higher Education, 2009,(3-4):146-151.

[4]Broadbent J, Poon W L. Self-regulated learning strategies & academic achievement in online higher education learning environments: A systematic review[J]. The Internet and Higher Education, 2015,27:1-13.

[5]Cho M H, Shen D. Self-regulation in online learning[J]. Distance Education, 2013,(3):290-301.

[6]Pintrich P R. A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students[J]. Educational Psychology Review, 2004,(4):385-407.

[7]Garrison D R, Anderson T, Archer W. Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education[J]. The Internet and Higher Education, 1999,(2-3):87-105.

[8][14]Offir B, Lev Y, Bezalel R. Surface and deep learning processes in distance education: Synchronous versus asynchronous systems[J]. Computers & Education, 2008,(3):1172-1183.

[9]Moore M G. Editorial: Three types of interaction[J]. American Journal of Distance Education, 1989,(2):1-7.

[10]Anderson T. Modes of interaction in distance education: Recent developments and research questions[A]. Moore M G, Anderson W G. Handbook of distance education[C]. Mahwah, NJ: Erlbaum, 2003:129-144.

[11]Barnard-Brak L, Paton V O, Lan W Y. Self-regulation across time of first-generation online learners[J]. Research in Learning Technology, 2010,(1):61-70.

[12][15]Kuo Y C, Walker A E, Schroder K E, et al. Interaction, internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in online education courses[J]. The Internet and Higher Education, 2014,20:35-50.

[13]Paul R, Elder L. Critical thinking: Tools for taking charge of your professional and personal life (second edition)[M]. New Jersey: Pearson Education, 2014:127-153.

[16]刘杨,黄振中,张羽,等.中国MOOCs学习者参与情况调查报告[J].清华大学教育研究,2013,(4):27-34.

[17]Kohler U, Karlson K B, Holm A. Comparing coefficients of nested nonlinear probability models[J]. The Stata Journal, 2011,(3):420-438.

[18]Breen R, Karlson K B, Holm A. Total, direct, and indirect effects in logit and probit models[J]. Sociological Methods & Research, 2013,(2):164-191.

[19]Pintrich P R. An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research[J]. Contemporary Educational Psychology, 2000,(1):92-104.

[20][21]Littlejohn A, Hood N, Milligan C, et al. Learning in MOOCs: Motivations and self-regulated learning in MOOCs[J]. The Internet and Higher Education, 2016,29:40-48.

[22]Milligan C, Littlejohn A. How health professionals regulate their learning in massive open online courses[J]. The Internet and Higher Education, 2016,31:113-121.

[23]Garrison D R, Akyol Z. Developing a shared metacognition construct and instrument: Conceptualizing and assessing metacognition in a community of inquiry[J]. The Internet and Higher Education, 2015,(24):66-71.

[24]Yang Y F, Tsai C C. Conceptions of and approaches to learning through online peer assessment[J]. Learning and Instruction, 2010,(1):72-83.

[25]Vygotsky L S. Mind in society: The development of higher psychological processes[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1978:79-91.

[26]Chan C K K. Co-regulation of learning in computer-supported collaborative learning environments: A discussion[J]. Metacognition and Learning, 2012,7:63-73.

编辑:小米

Research on the Influence Mechanism of Self-regulated Learning on Online Learning Outcomes——Concurrently Discuss the Mediation Effect of Online Learning Interaction

HUANG Zhen-zhong1ZHANG Xiao-lei2

Focusing on the influence of Self-regulated Learning (SRL) on online learning outcomes, this paper based on empiricaldata analysis, found that the total effect of the SRL ability on online learning outcomes was significant, which was mainly reflected by the indirect effect with the interactive experience as the medium. The indirect effect of learners’ interactive experience on deep learning outcomes was also obvious. The online courses should consciously cultivate learners’ SRL ability and enhance learners’ online learning interactive experience with the support of online platform technologies and leaning behavior data, which accordingly improved the online learning outcomes.

self-regulated learning; online learning; interactive experience; surface learning; deep learning

本文为教育部在线教育研究中心在线教育研究基金(全通教育)项目“混合式学习视角下的高校文科类通识课程模式研究”(项目编号:2016YB110)的阶段性研究成果。

黄振中,在读博士,研究方向为学习科学和在线教育,邮箱为zhenzhonghuang@163.com。

2017年10月5日

10.3969/j.issn.1009-8097.2018.03.010

G40-057

A

1009—8097(2018)03—0066—07