基于耦合协调度模型的综合运输体系支撑力研究

薛锋,袁野

(1. 西南交通大学,交通运输与物流学院,成都610031;2. 西南交通大学,综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室,成都 610031;3. 西南交通大学,唐山研究生院,河北 唐山 063000)

0 引 言

综合运输系统结合了铁路、公路、水路、管道和航空等各种交通方式,使其在各自的运输范围和社会活动中协调合作、有机运转、共同构建整个地区的合理路网布局和运输结构。每种运输方式都有其特定的运输特点、经济性能以及使用价值,从开始的相对独立到后来的相互衔接,是运输生产力到达一定程度的必然结果。随着科技的进步和经济水平的提升,人们对于运输的理解向多元化、立体化发展,运输流程由简入繁、环环相扣,运输方式在互相竞争的同时,更多的是优势互补。与此同时,各种交通运输方式在不断发展的过程中,运输服务质量和运输能力都被赋予了更高的要求,综合运输体系的压力也越来越大。它的发展不仅要和生产力的结构布局相适应,而且在时间上还应具有同步性,这样才能保证综合运输网和国民经济的发展相适应。

众所周知,综合运输体系是可以带动经济发展的巨大力量,交通运输对区域经济的发展具有聚集和拓展效应。亚当·斯密在《国富论》中指出“经济的发展在于分工,分工在于市场的大小,市场的大小跟交通运输的条件有关”。但不管是国外还是国内,关于综合运输体系和区域经济之间的相互影响研究,主要集中于从直接效应和间接效应两个方面探讨基础设施对区域经济的影响机制,较少讨论二者之间的相互作用机制,尤其是综合运输体系区域经济支撑程度与匹配能力方面的研究更少。对于系统支撑能力的描述,崔旺来等对海洋支撑力进行了分析与评价,梳理了国内外界定科技支撑力的方式,构建了其指标评价体系,但分析角度过于单一[1]。王明全等利用协调发展模型和剪刀差方法对生态系统的支撑能力与社会经济发展状态以及两者之间变化速率的耦合演化规律进行了研究[2]。苏章全从资源环境多要素视角出发对滇中城市经济圈的资源环境支撑能力进行了综合评价,构建了以资源环境要素为主的综合评价公式[3]。姚胜永等运用聚类分析和地理信息系统研究了河北省各县市经济指标与区域综合交通支撑体系的相互关系[4]。以往的相关研究多采用定性分析,且指标体系构建代表性不强,与交通领域相关的支撑力研究甚少。本文提出综合运输系统支撑力的概念(综合运输系统支撑力是指在经济与社会的发展进程中综合运输系统所能提供的起支柱和促进作用的抗压力和拉动力),在此基础上分析支撑体系的基本内涵、功能等,剖析其层次结构与系统特征情况,总结综合运输体系的基本特点以及影响其支撑力的因素,挖掘系统间相互作用机理,明确体系支撑力计算办法,判断综合运输体系与区域经济的匹配度。

1 综合运输支撑力指标体系

1.1 指标体系建立的原则

综合运输支撑体系是一个多元而复杂的系统结构,要对其做出合理的评价,指标体系的设计是关键问题之一,以下是指标体系建立的相关原则:

(1)可靠性:在指标体系建立的过程中,可靠性是基础,搜集的源数据科学可靠,对数据处理的方法合理有效,是最基础也是最关键的原则,所搜集到数据的准确性会对指标的界定有最直接的影响。

(2)统一性:综合运输支撑力指标体系涉及多个方面,既相互独立又相互统一,因此在建立指标体系时,应尽可能全面、完整、系统地对其进行详细的分析和考证。

(3)实用性:为了使得整个过程更加高效,指标选取应当简单为主,次要指标应当尽量缩减,可以将相关程度高的几个指标合并成复合指标,使得各个指标都具有相对独立性,避免指标之间的相互重叠和联锁关系[5]。

(4)可操作性:综合运输支撑力指标体系在结构和形式上都应充分考虑获得的难易程度,并且要求按照一定的规范对其进行量化,使其具有可测性,在不同层次进行相应的不同侧重,避免指标的单一化,最终确保建立的评价指标体系具有可操作性。

1.2 指标体系建立的结构

图1 一元结构Fig.1 Unitary structure

图2 线性结构Fig.2 Linear structure

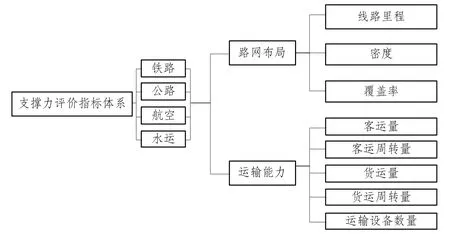

图3 塔式结构Fig.3 Tower structure

指标体系的结构与评价对象的复杂程度有关,常见的指标体系结构可分为一元结构、线性结构和塔式结构等,如图1~3所示。一元结构和线性结构较简单,可以对所评价的目标进行直接反映。塔式结构也称为树状结构,需要对体系各层次之间的相互关系进行确定,相对前两者也更加复杂。一元结构一般用于单指标评价,如社会、人口、政治等;线性结构则用来表示事物间存在着的某种平行或者顺接关系;塔式结构需要对体系各个层次进行讨论和划分[6],以便于对最终目标的抽象性进行描述,因此在各个领域的应用也较为广泛。在评价的过程中,每个层次都需要清晰的描述,即得到每个要评价的指标,使整个指标体系更具有可靠性,更便于进行定量分析,能科学、客观地对目标进行反馈。

在综合运输支撑力指标体系中,各个指标之间的关系较为复杂,系统内部、系统之间都存在一定的相互关联、相互制约的特性,采用一元结构和线性结构不能全面的揭示各个指标之间的结构关系,不能科学地描述完整的指标体系,故本文采用塔式结构来构建综合运输支撑力指标体系。

1.3 综合运输支撑力指标体系的建立

综合运输支撑力体系的主要影响因素为路网布局和运输能力[7]。路网布局反映了该交通系统的广泛性和方便性,即“宽度”;运输能力反映了该运输系统的服务性和效率性,即“深度”。因此,本文选取路网布局和运输能力作为描述综合运输系统支撑力的两大主要因素。其中,线路里程体现了该种交通方式的基础设施建设情况,密度、覆盖率等指标可以在一定程度上反映其路网布局的均衡、全面;客运量、客运周转量、货运量、货运周转量、运输设备数量等指标是该种交通方式运输能力的外在表现形式。其他指标例如吸引力、抗风险能力、通达程度等,对指标体系构建原则的符合度不高,不予采用。本文构建的综合运输支撑力评价指标体系如图4所示。

图4 综合运输支撑力评价指标体系图Fig.4 Indexing system of the supporting capability of comprehensive transportation systems

2 综合运输体系支撑力计算方法

2.1 指标的权重

由于每个运输系统存在差异,其指标涵盖的信息量不尽相同,因而它们对运输系统的综合发展程度的影响也不同。当某一项指标在不同运输系统中的差异性体现较为明显时,说明其信息量复杂,对系统整体的影响较大,因此对其赋予较高的权重。利用各项指标的变异程度,利用信息熵这个工具,可以对客观数据进行整合,计算出各个指标的权重,为系统评价提供可靠依据,本文即采用熵值法对指标权重进行确定。

设xij为第i个系统中第j个指标的值(i=1,2,…,n;j=1,2,…,m),n与m分别为系统的数量与指标的数量。利用熵值法来确定各系统指标权重的步骤如下所示:

(1)计算第j项指标下的第i个系统指标值所占的比重pij:

(2)定义熵,第j项指标的熵值hj:

(3)计算第j项指标的差异性系数gj:

(4)定义熵权,计算指标的权重wj:

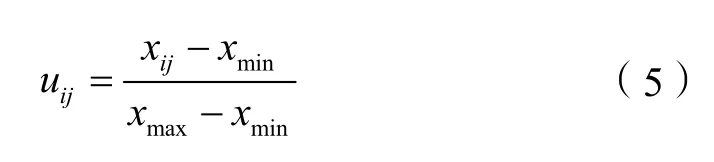

2.2 指标的无量纲化处理

综合运输支撑力体系的各个指标含义及量纲都不尽相同,具有一定程度上的不可公度性,因此需要对系统内各个指标进行无量纲化处理以便于统一比较和计算。无量纲化处理的方法有多种,如标准差法、极值差法、功效系数法等。本文采取极值差法对综合运输支撑力体系的指标进行无量纲化处理。设变量uij为第i个系统的第j个指标的绩效系数,其计算公式为:

式中:xmin为指标j的最小值;xmax为指标j的最大值;绩效系数uij表示目标达到的满意程度,其绝对值越大,系统的目标越易于实现。0≤uij≤1,当uij=0时为最不满意;当uij=1时为最满意。

2.3 系统的综合发展程度

系统i中所有指标对该系统的总贡献是该系统的综合发展程度的内在表现依据,总贡献值越高(低),即系统综合发展程度也越高(低),因此对于系统的综合发展程度,可利用线性加权求和的方法来计算:

式中,wj表示第j个指标的权重;Ui表示第i个系统的综合发展程度。

2.4 耦合度的计算方法

本文研究的综合运输系统包括铁路、公路、航空和水运等,其各种运输方式之间存在一定的相互作用与相互影响,各个系统共同促进、配合综合运输系统形成良性循环的发展态势,耦合度就是用来描述这种协同状态的度量。其评判公式如下:

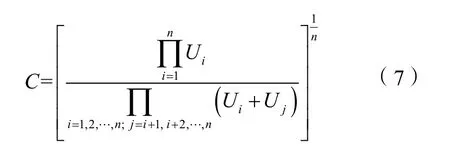

式中,C表示各个系统之间的耦合度;Uj表示第j个系统的综合发展程度。

2.5 耦合协调度的提出

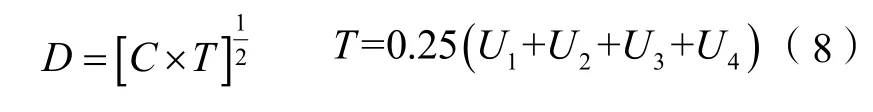

单纯运用耦合度来判断系统间的相互作用关系会造成各系统发展同时偏低引起的耦合度偏高的伪协调,耦合协调度不仅能评判不同系统间相互耦合的协调程度,而且可以反映出不同系统发展水平的相对高低。其评判公式如下:

式中,D为耦合协调度,T为协调参数。

2.6 系统支撑力的计算方法

系统的支撑力是指在经济与社会的发展进程中系统所能提供的起支柱和促进作用的抗压力和拉动力。本文用系统内各子系统的综合发展程度和子系统间的耦合协调度来表示系统的支撑能力,其评判公式如下:

式中,a、b、c、d、e为待定参数,0<a<1,0<b<1,0<c<1,0<d<1,-0.5<e<0.5,按照各类交通方式发展程度与评价系统的相关度确定各参数。比例系数设为100,与人们习惯的百分制标准相一致。

3 四川省综合运输体系支撑力分析

3.1 四川省交通现状

四川推动交通运输服务由原来的硬件为主逐步向软硬并重加速转变,落实公共交通优先发展战略,以铁路运输为骨干、公路交通为基础、其他交通方式为辅助的现代城乡一体化交通运输体系加快形成。

十二五期间,四川交通基础设施建设掀起了前所未有的高潮,多种交通运输方式建设齐头并进,线路建设与枢纽设施建设同步推进。铁路、公路、水运、航空各运输方式得到了显著的发展,全省的交通运输布局发生了根本性的变化。高速公路大发展,铁路、公路的路网建设骨架突出,初步形成了各种交通方式相互依存,协同合作的综合运输体系。

现阶段,四川基本形成了以成都为中心的K字形铁路网以及以成都为中心、放射状的高速公路网和以成都为中心的民用航线网络。铁路、公路、航空三个交通网络均以成都为中心呈放射状分布,将省内的主要城市有机地联结起来,形成了强大的综合运输枢纽[8]。

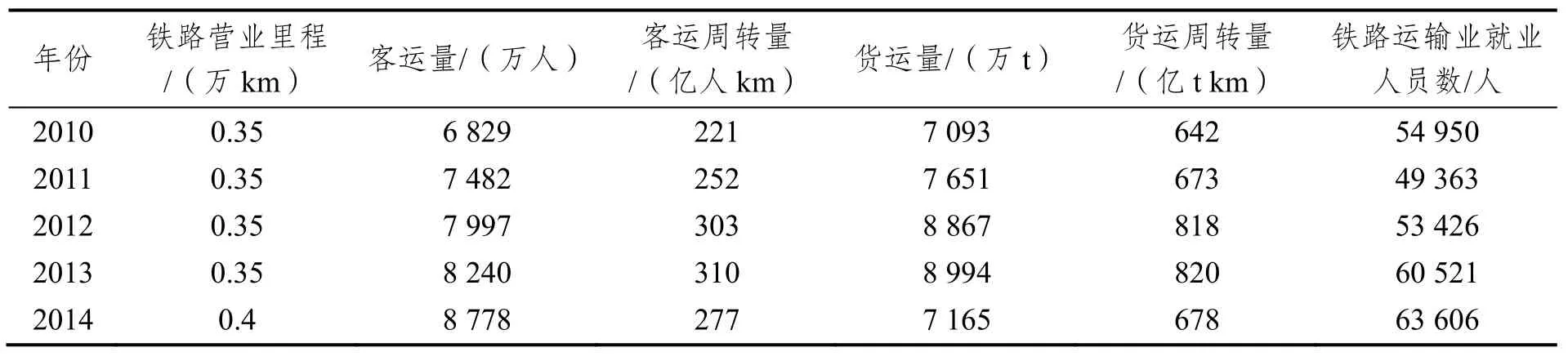

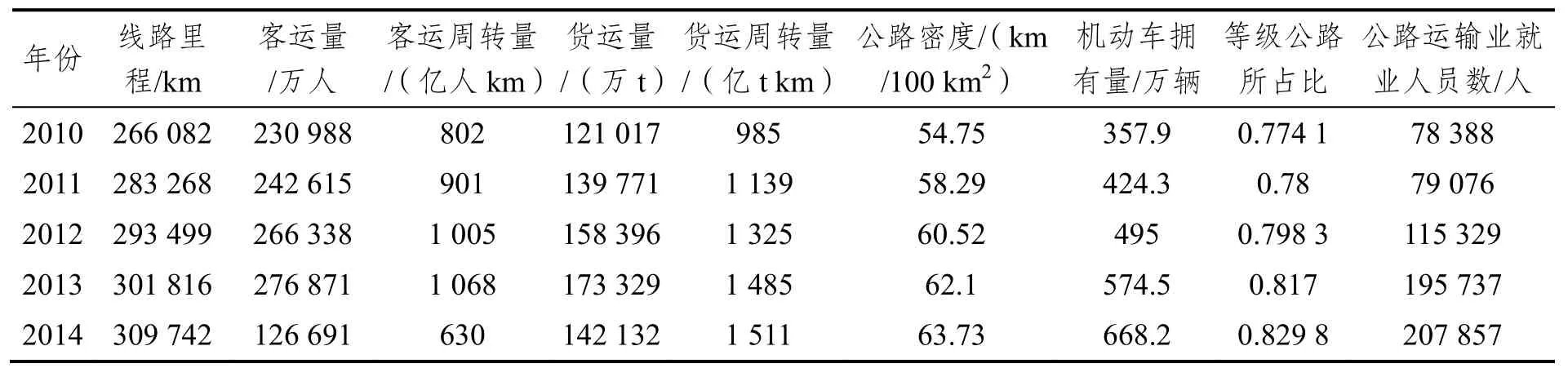

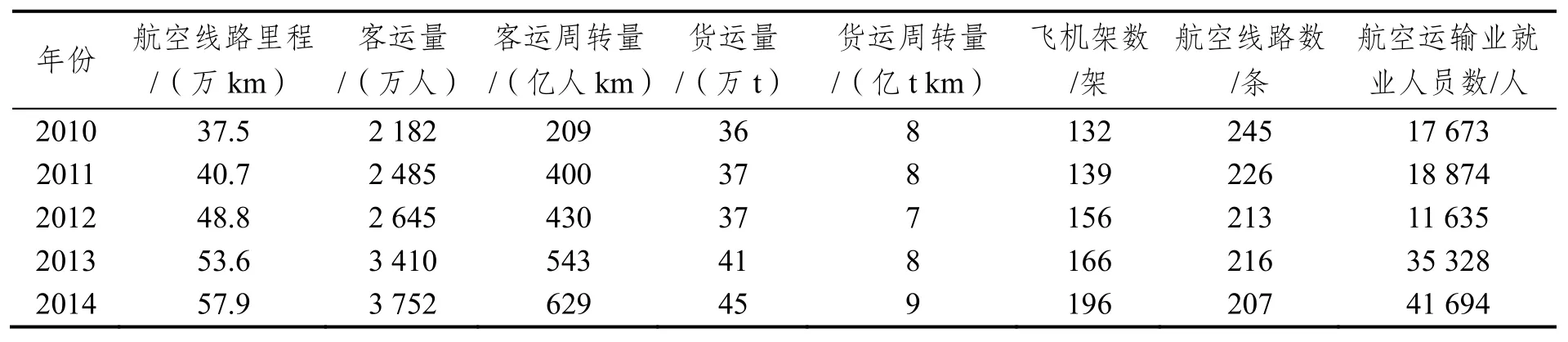

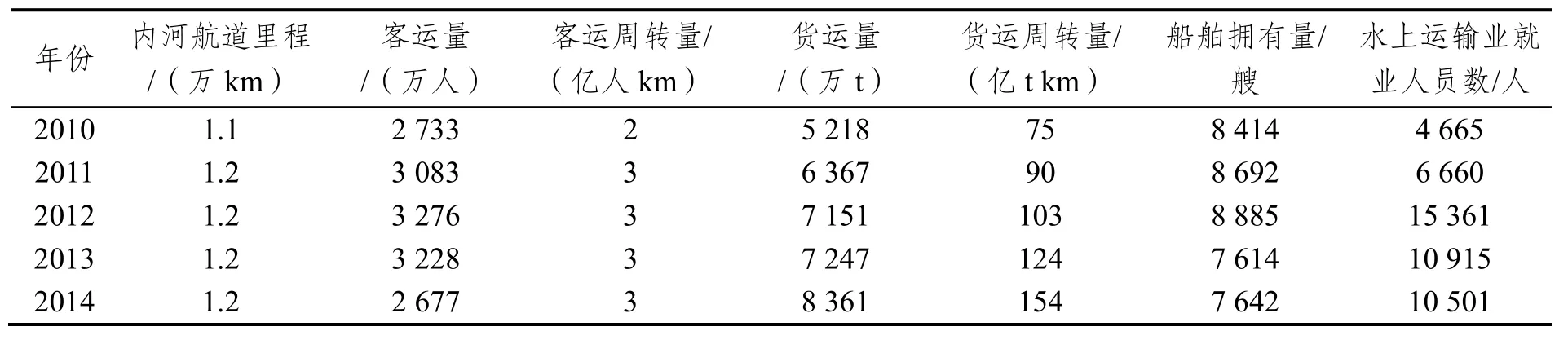

本文数据主要源于四川统计年鉴(2015年)、四川交通年鉴(2015年)、成都统计年鉴(2015年)、国家数据(2010—2014年)和成都铁路局年鉴(2015年)。考虑到指标体系的原则性和获取的难易度,选取铁路营业里程、客运量、客运周转量、货运量、货运周转量以及铁路运输业就业人员数作为铁路系统的评价指标;选取线路里程、客运量、客运周转量、货运量、货运周转量、公路密度、机动车拥有量、等级公路所占比和公路运输业就业人员数作为公路系统的评价指标;选取航空线路里程、客运量、客运周转量、货运量、货运周转量、飞机架数、航空线路数和航空运输业就业人员数作为航空系统的评价指标;选取内河航道里程、客运量、客运周转量、货运量、货运周转量、船舶拥有量和水上运输业就业人员数作为水路系统的评价指标。各系统详细数据见表1~4。

表1 铁路系统支撑力评价指标体系Tab.1 Indexing system of the supporting capability of railway system

表2 公路系统支撑力评价指标体系Tab.2 Indexing system of the supporting capability of highway system

表3 航空系统支撑力评价指标体系Tab.3 Indexing system of the supporting capability of the aviation system

表4 水路系统支撑力评价指标体系Tab.4 Indexing system of the supporting capability of the water system

3.2 四川省综合运输体系支撑力计算与分析

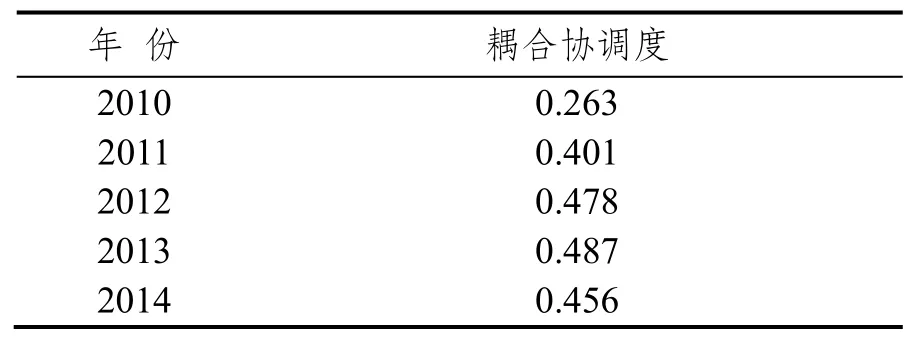

通过对基础数据的整理,运用第2节的计算公式得出铁路、公路、航空、水路等系统的综合发展程度以及各系统间的耦合协调度,结果如表5、6所示。

表6 综合运输系统耦合协调度Tab.6 Coupling coordinate of the comprehensive transportation system

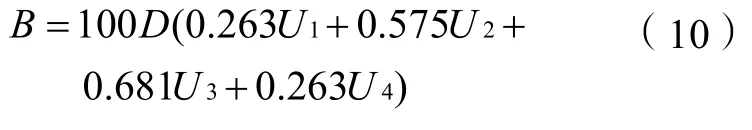

用灰色关联度来表示各类交通方式发展程度与评价系统的相关度,系统支撑力计算公式中的各参数确定如下:a=0.263,b=0.575,c=0.681,d=0.263,e=0。得到系统支撑力计算公式:

根据各系统综合发展程度以及耦合协调度,得到综合运输系统支撑力,其结果见表7。

表7 综合运输系统支撑力Tab.7 Supporting capability of the comprehensive transportation system

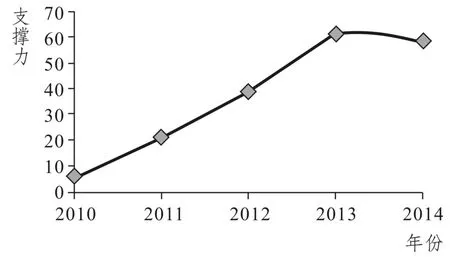

四川省综合运输系统支撑力趋势图如图5所示。

图5 综合运输体系支撑力趋势图Fig.5 Trend line of the supporting capability of the comprehensive transportation systems

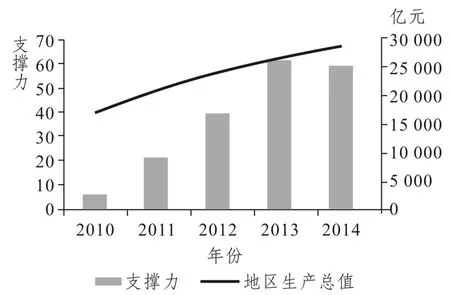

3.3 四川省综合运输体系支撑力与区域经济的关系

四川省综合运输体系支撑力与地区生产总值之间存在一定的相互作用关系,通过前文计算所得数据,将其两者的协调情况量化,用组合图的形式更加直观地表示出来,如图6所示。从图中可看出,综合运输体系支撑力与地区生产总值基本呈现正相关状态,但随着经济的不断发展,支撑力弹性系数有减小的趋势,这预示着随着日后区域经济的发展,综合运输体系支撑力会出现满足程度不足的可能,应采取相关措施,使综合运输体系支撑力能够更好地适应经济的发展,为其提供强有力的支持。

图6 支撑力与地区生产总值关系图Fig.6 Relationship between supporting capability and gross regional production

4 结 论

以铁路、公路、航空和水路组成的综合运输体系为出发点,通过确定综合运输支撑力指标体系,将各子系统综合发展程度与系统间耦合协调度相结合,提出综合运输体系支撑力的计算方法,使其量化,为之后的相关研究提供理论依据,通过研究分析得出以下结论:

(1)在铁路、公路、航空和水路组成的综合运输体系中,公路运输凭借其机动灵活、覆盖率广等特点,承担了综合运输体系中大部分的运输效用。除航空运输综合发展程度以年均17%的增长率持续稳步上升外,铁路、公路、水路等运输方式都出现了一定的波动性。

(2)综合运输系统耦合协调度虽然在总体上保持上升趋势,但上升速度较为缓慢,应建立更加科学的鼓励政策,提供良好的综合运输环境,使其更加和谐有序。同样,综合运输系统支撑力与地区生产总值虽然态势可观,但支撑力已经呈现出疲软倾向,这与各运输子系统表现出的反复性有一定关系,应加快完善综合运输体系的运营模式,最大限度使各交通方式的效率发挥,真正形成多元化、全方位的综合运输体系。这样才能不断满足飞速发展的区域经济水平,为地区发展提供更有利的支撑。

[1] 崔旺来,周达军,汪立,等. 浙江省海洋科技支撑力分析与评价[J]. 中国软科学,2011,(2),91-100.

[2] 王明全,王金达,刘景双,等. 吉林省西部生态支撑能力与社会经济发展的动态耦合[J]. 应用生态学报,2009,20(1),170-176.

[3] 苏章全,吴映梅,明庆忠. 滇中城市经济圈资源环境支撑能力综合评价[J]. 资源开发与市场,2010,26(8),720-723.

[4] 姚胜永,胡杨,柴蕊琦. 面向京津冀协同发展河北省交通支撑体系发展策略研究[J]. 石家庄铁道大学学报:社会科学版,2016,10(01),15-20.

[5] 周方. 公路交通运输对成都经济的贡献分析[D]. 成都:西南交通大学,2006,28-30.

[6] 王炜,杨新苗,陈学武. 城市公共交通系统规划方法与管理技术[M]. 北京:科学出版社,2002.

[7] 席姣姣. 常规公交服务水平指标体系与评价方法研究[D]. 长春:吉林大学,2013.

[8] 戴宾. 四川交通运输的历史演变及其对省域空间格局的影响[J]. 西南交通大学学报:社会科学版,2014,15(3),108-114.