工会主席身份是否影响员工留职意愿—基于2016年广东南海“雇主-雇员”匹配据的实证研究

罗永华,魏下海,吴春秀

(1. 华南师范大学 经济与管理学院,广东 广州 510006;2. 广东石油化工学院 经济管理学院,广东 茂名 525000;3. 华侨大学 经济发展与改革研究院,福建 厦门 361021)

一、引 言

经过多年的经济结构调整和体制改革,中国劳动关系市场化转型基本完成(乔健,2008)。传统的刚性用工体制发生了巨大变化,雇佣关系市场化日渐成为主导,劳动争议和劳资冲突日益凸显,成为影响社会和谐及经济健康发展的重要因素(常凯,2006;李永杰等,2013)。与此同时,劳动合同短期化逐渐成为一种普遍现象,致使就业的不稳定性加剧。与之相联系的是企业和员工行为短期化,尤其在私营企业中表现得特别明显:企业不重视员工的职业发展、薪酬福利等,员工则频繁流动、擅自离职(魏下海等,2015)。根据前程无忧的调查数据显示,2016年被调查企业的员工整体离职率高达20.1%,同比增加2.4个百分点。其中高科技行业的员工离职率最高,达到25.1%,其主动离职率为21.6%,即有超过两成的员工选择主动离职。①如此高的员工离职率,无疑会给企业的正常运营和可持续发展带来诸多负面影响。尤其是当前我国正在着力推进“创新驱动”战略,人(才)成为“大众创业,万众创新”至关重要的因素。对于企业而言,其创新发展肯定离不开人(才),谁能有效留住人(才),谁就能在激烈的市场竞争中占得先机。因此,在新的历史时期,研究员工留职意愿,想方设法留住员工,特别是核心员工,助力“创新驱动”战略无疑具有重要的理论意义和现实价值。

目前国内直接研究员工留职意愿的文献并不多,比较有代表性的观点:李鑫和孙清华(2010)认为,战略人力资源管理会显著影响员工留职意愿,且主要通过提升员工组织承诺度和工作满意度间接影响其留职意愿。杨春江等(2010)则从工作嵌入视角,探讨了工作嵌入对员工留职意愿的影响,并在此基础上,对员工离职意愿进行了预测。孟祥菊(2012)研究发现,职业满意度和工作满意度均对留职意愿有显著影响,且工作满意度具有正向预测员工留职意愿的作用。由于留职意愿和离职意愿反映的是一个问题的两个方面,影响留职意愿的因素很可能也是影响离职意愿的重要因素,从而使得员工离职意愿得到学术界更多的关注。当前研究文献主要围绕工作满意度和组织承诺(叶仁荪等,2005;张爽等,2012)、晋升机会(张一弛等,2005)、工作压力(顾远东,2010)、工作嵌入(杨春江等,2010)、薪酬福利(步丹璐和白晓丹,2013)及其公平与否(钱爱民等,2014)、工作转换成本及获得新工作的机会(徐凤辉和赵忠,2015)、组织伦理体系建构(莫申江等,2015)、外部环境(赵旭等,2016)等视角展开研究,而鲜有文献针对工会或工会主席对员工留职意愿的影响进行研究。如前文所述,中国当前正处于劳动转型的关键时期,劳动争议和劳资冲突日益凸显,员工离职率居高不下。如果工会或工会主席的积极介入能较好地解决劳动争议,使员工合法权益得到保障、薪酬福利得以增加和改善,员工的满意度就可能得到提升、安全感也可能得到增强,进而影响员工留职意愿,最终降低企业离职率,起到稳定就业的效果。基于此,本文利用2016年广东南海“雇主-雇员”匹配数据进行实证分析,旨在回答以下问题:工会主席身份对员工留职意愿是否存在影响?如果有影响,其影响机制是怎样的?其中包含着哪些异质性?

本文预期贡献主要有两个:其一,近年来,员工离职率居高不下,员工离职意愿或留职意愿受到学界的广泛关注。围绕该议题,学者们主要从工作满意度和组织承诺、晋升机会、工作压力、工作嵌入、薪酬福利及其公平与否、工作转换成本及获得新工作的机会(叶仁荪等,2005;张一弛等,2005;顾远东,2010;杨春江等,2010;孟祥菊,2012;步丹璐和白晓丹,2013;钱爱民等,2014;徐凤辉和赵忠,2015)等视角展开研究,但忽略了工会主席身份这一重要变量对员工留职意愿的影响,与现有的关于员工留职意愿的影响研究相比,本文提供了一个新的经验证据。其二,现有研究主要从工资溢价、减少工资不平等、促进合同签订、改善雇佣期限结构(姚洋和钟宁桦,2008;Blanchflower和 Bryson,2010;Fang 和 Ge,2012;詹宇波等,2012;魏下海等,2013;Yao 和 Zhong,2013;李明和徐建炜,2014;罗燕和梁思敏,2014;Ying,2014;毛学峰等,2016)等方面考察工会或工会主席的地位和作用。但尚无文献研究工会主席对员工留职意愿的影响,探讨这一议题,将有助于我们更深入地理解工会或工会主席的地位和作用。

二、工会主席身份对员工留职意愿影响的作用机制

(一)中国工会的性质和作用。《中国工会章程》明确规定:中国工会是“中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表”。由此可见,在改革和发展过程中,中国工会一直扮演着双重角色:一是被看作党和政府职能在企业的延伸,是资方−劳方有效沟通的“桥梁”,肩负着维护国家利益和促进企业正常生产的重任;二是作为员工权益代表,被赋予协调解决劳资纠纷、维护职工合法权益、帮助扶持困难职工及开展文化娱乐活动等任务(王永丽和郑婉玉,2012)。由于既要代表职工权益,又要维护国家利益和促进企业生产,结果使中国工会难免陷入角色冲突的尴尬境地。因此,在面对职工要维权、企业要维产、国家要维稳三种情形时,工会很可能选择做一个沉默的“稻草人”(孙中伟和贺霞旭,2012)。①根据孙中伟和贺霞旭(2012)的观点:企业工会类似稻草人,只是象征性地开展一些慰问或文化娱乐活动,宣示自身的存在。详情见作者《工会建设与外来工劳动权益保护——兼论一种“稻草人机制”》,《管理世界》2012年第12期。此外,在出现较大规模群体事件和劳资冲突时(如富士康集团的“N连跳”、南海本田公司罢工事件等),中国工会的平衡功能机制未能得到较好的发挥,以至于竟然出现“集体失声”(李永杰等,2013)。这可能与中国企业工会缺乏相对独立运行机制(乔健和钱俊月,2010)有关,在面临激烈的劳资冲突时不敢直面矛盾,结果难以发挥其维权的基本职责。这也是当前我国企业工会作用遭到质疑,甚至被批为“影子工会”和“依附工会”的重要原因之一。

尽管饱受公众质疑,我国工会在职工权益维护、工资集体协商和劳动合同或集体合同签订等方面的作用却在日渐改善(魏下海等,2013)。特别是经过三次大的改革之后,中国工会的基层维权职能逐渐得到强化(游正林,2010)。许多研究也证实,工会在维护职工权益、改善职工薪酬福利等方面成效明显。胡建国和刘金伟(2006)研究发现,与制造加工业相比,现代服务业和传统服务业工会工人工资分别高约53%和27%。姚洋和钟宁桦(2008)利用1 268家中国企业微观数据测算了工会的工资福利效应,结果显示工会显著提高了职工平均小时工资,且无工会企业的工资水平比有工会企业的少5.6%。孙中伟和贺霞旭(2012)的研究也表明工会能够显著地保障工人的最低工资符合率。李永杰等(2013)利用2008年CGSS微观数据评估了中国工会“工资溢价”效应,发现工会工人比非工会工人具有更高的工资水平。毛学峰等(2016)基于2010年CGSS数据的研究也发现,工会可显著提高女性工资,减少性别工资差异。Yao和Zhong(2013)认为工会在促进雇员工资增长方面亦具有显著作用。而杨继东和杨其静(2013)的研究表明,在具有政治关联的企业中,工会的工资“溢价效应”被显著弱化。魏下海等(2015)利用2012年全国民营企业抽样调查数据进行考察,结果表明工会可以显著减少企业临时雇佣和短期雇佣占比,增加长期雇佣占比,从而改善企业雇佣期限结构。

(二)工会主席身份对员工留职意愿影响的作用机制。在对相关文献梳理的基础上,本文认为从基层管理者中选拔的工会主席主要通过提高员工薪酬、改善福利和按标准发放加班工资,推动企业与员工签订合同和延长合同期限,以及增强员工安全感等三条渠道来影响员工留职意愿。

首先,从基层管理者中选拔的工会主席通过和企业协商、谈判等方式为基层员工谋福利,以此来影响员工的留职意愿。毋庸置疑,工会能够提高员工的工资和福利(Card,1996;姚洋和钟宁桦,2008;Blanchflower和 Bryson,2010;詹宇波等,2012;魏下海等,2013;李明和徐建炜,2014)已成学界共识。工会高工资迫使企业在招聘员工时,有针对性地选择流动性低、效率高的员工队伍(魏下海等,2015)。此外,工会的介入有助于降低工资不平等(Freeman,1991;Dinardo 等,1996;李永杰等2013),从而减少由工资不平等带来的员工满意度下降。但工会作为有效连接政府、企业和员工的桥梁和纽带,其作用的发挥必须依赖于工会的领导者−工会主席(罗燕和梁思敏,2014)。工会主席对工会工作方向的把控、工会职能的发挥等起着非常重要的作用。正如Olofsgård(2012)指出的,虽然工会领导无实权,但其在信息沟通和决策制定等方面仍起着重要作用,能够为员工工资集体协商和谈判等提供更好、更专业的支持。此外,工会领导在推动员工维权活动中也起着极其重要的作用(明娟和曾湘泉,2015)。由于利益诉求存在差异甚至完全对立,或受制于企业雇主和管理层,结果会使由雇主或中高层管理者兼任的工会主席在履行维护职工合法权益职责时站在员工立场说话的可能性不大。正如游正林(2010)所说,很多基层单位工会主席实际上都是所在单位或部门的领导,其工作立场注定很难与职工群众一致。而从基层管理者中选拔的工会主席,受到企业高层或者资方的制约影响会小很多(罗燕和梁思敏,2014),加之深谙一线员工的疾苦,能够利用工会的集体发声机制,站在员工立场替员工发声,为员工谋福利,因而更容易得到员工的信任和支持。由于来自基层工会主席的努力,员工的薪酬得以提高、福利得以改善、加班工资得到保障。研究表明,薪酬水平的提高会降低员工的离职动机,有助于企业留住优质员工(Salop,1979)。与此同时,员工工作满意度也因福利待遇的改善趋于增加,离职率与工作满意度负相关(Griffeth等,2000;叶仁荪等,2005;张爽等,2012),因而员工选择留下来的概率也会越大。

其次,从基层管理者中选拔的工会主席可通过推动企业与员工签订合同以及延长合同期限来影响员工留职意愿。主要表现在:一是作为基层员工的代言人,从基层管理者中选拔的工会主席将致力于促使企业签订有利于员工的劳动合同,保障合同签订率(Fang和Ge,2012;Yao和Zhong,2013;Ying,2014);二是工会的制度约定可帮助雇员与企业签订长期劳动合同(Heyes和Stuart,1998;Böheim和Booth,2004)。此外,工会还可以显著减少企业临时雇佣和短期雇佣占比,增加长期雇佣占比(魏下海等,2015)。这就使得从基层选拔的工会主席依据《工会法》、《劳动合同法》等法规,尽可能促进企业与员工签订较长期的劳动合同,通过延长合同期限来影响员工留职意愿。较长的合同期限无疑会使员工选择留职的机率大大提升。

第三,从基层管理者中选拔的工会主席可通过推动企业与员工签订合同,增强员工安全感来影响员工留职意愿。工作安全感可描述为员工身处不良环境中的一种心理状态(Murphy等,2013),缺乏工作安全感是员工在工作中面临的主要压力源之一(De Witte,1999)。工作安全感的缺失会对员工心理产生负面影响(张岗英和董倩,2013),从而萌生离职意图。研究表明,工作不安全感与员工离职显著正相关(Ryan 等,2007;Staufenbiel和 König,2010;Mauno 等,2014)。换句话说,在某种程度上,工作安全感与员工留职意愿正相关,即工作安全感越强,员工留下来的意愿会越强。来自基层的工会主席通过推动企业与员工签订形式完善的劳动合同,不仅给员工带来了更高水平的就业安全保障,增加了安全感,而且提升了员工工作满意度,导致其离职倾向下降(刘庆玉,2016)。Skedinger(2010)的研究也表明,作为就业保护的一种形式,劳动合同的签订可能会减少劳动者的离职现象。

三、数据与实证模型

(一)数据与变量定义。本文数据来自广东佛山市南海区“雇主-雇员”匹配数据库。该数据库是由华南师范大学博士后创新实践基地在2016年11月−12月调查取得,包括145家企业和3128名员工随机样本。本文重点关注工会主席身份对员工留职意愿的影响,根据问卷调查中“您是否打算长期留下来工作?”这一问题的回答,构建是否愿意留下来的虚拟变量,以表征员工留职意愿。同时依据调查中“工会主席目前是贵企业:1. 普通员工 2. 基层管理干部 3. 中高层管理干部 4. 雇主”这一题项来识别工会主席身份。若其答案为1和2,则该虚拟变量取值为1,表示工会主席来自企业基层;若其答案为3和4,则取值为0,表示工会主席来自企业中高层管理者或雇主。①通过查阅调查数据,工会主席身份的答案中,没有来自于基层员工,所以虚拟变量1只表示工会主席来自于基层管理干部,文中统一称基层管理者。

由表1可知,工会主席身份与员工留职意愿正相关,即工会主席越是来自于基层的企业,其员工愿意长期留下的比例也越高。工会主席来自于普通员工或基层管者的企业,员工愿意长期留下来的比例为84.25%,比工会主席来自于中高层管理者和雇主的企业高近4个百分点,比平均水平也高3个百分点。初步印证了工会主席身份对员工留职意愿会产生较为显著影响的结论。

(二)实证模型。由于被解释变量“留职意愿”为虚拟变量,本文拟采用Probit模型进行估计,具体模型如下:

其中:stayi为员工留职意愿虚拟变量,unioni为工会主席身份的虚拟变量,cvi为控制变量集,privatei为所有制效应,hi_techi为企业类型效应。控制变量集包括员工、企业(主)以及工会主席三个层面的控制变量。

员工层面的控制变量包括:(1)员工年龄。员工年龄越大,心态会日趋成熟,导致其风险偏好会越低(Kidd,1993),因而流动性也越低,留下来的可能性也越大。可以认为员工年龄越大,工作年限越长,就越倾向于选择留下(Allen和Griffeth,1999)。(2)员工受教育年限。教育作为人力资本的重要形式,对员工的离职选择会产生一定的影响。具有较长教育年限的员工,在企业的薪酬和福利往往更高,其离职的机会成本相对更大,因此受教育年限长的员工离职的可能性会较低(Price和 Kim,1993)。(3)员工的职位(分别用 3 个虚拟变量表示:1. 普工、技工和文员,2. 基层管理者,3. 中层及以上管理者)。职位越高的人,无论是工资水平还是各项福利(包括职务消费、各种与职务有关的津贴等)都会水涨船高,因而其选择留下来的概率将会增加。(4)老家是否有老人需要赡养虚拟变量(1表示有,0表示没有)。Price(2001)认为亲属责任有助于员工保持当前的就业状态,故亲属责任会增强员工留职意愿。在一定程度上,家里有老人需要赡养的员工更希望工作稳定,以赚取更多的钱来负担家里老人的日常开支,不太可能选择主动离职。

工会主席层面的控制变量包括:(1)工会主席年龄和在位时间。工会主席年龄越大,在位时间越长,其工作经验也越丰富,对处理劳资冲突、缓解劳资纠纷、保障职工权益等棘手问题会更加娴熟,也更敢于为员工发声,因而更易得到员工的信任和拥护。由于能更好地协调企业和员工之间的关系,员工对企业的满意度可能会上升,因而选择留下的可能性会更大。(2)工会是否有例会制度(1表示有,0表示没有)。有例会制度的工会有助于工会主席与工会成员集体协商工会工作,快速解决员工日常碰到的问题,也有可能使员工的留职意愿增强。

企业(主)层面的控制变量包括:(1)企业负责人受教育年限和在位时间。受教育年限越长,意味着学习能力越强,各方面知识(包括管理理论)积累也就越多;在位时间越长,管理的实践经验也越丰富,企业的管理规范化、制度化程度也可能越高,在一定程度上也可能影响员工的留职意愿。(2)企业负责人是否为中共党员(1表示中共党员,0表示非中共党员)。若企业负责人为中共党员,则肩负稳定就业的政治重任,可能会想方设法留住员工。但也有研究表明,在具有政治关联的企业中,工会的工资效应明显减弱(杨继东和杨其静,2013)。即政治关联会影响工会为增进员工利益所做的努力,从而抑制员工薪酬增长的幅度,进而影响员工的工作满意度和留职意愿。所以企业负责人的政治身份如何影响留职意愿,有待进一步考证。(3)企业是否出口(1表示出口,0表示没有出口)。出口的企业其员工离职的可能性也会降低。(4)企业开工率。开工率高的企业,意味着企业的效益较好,员工的薪酬福利能得到一定的保障,员工留职的可能性较大。

此外,本文还控制了所有制效应和企业类型效应,所有制分私营企业和非私营企业(主要包括国有、港澳台资及外资企业),其中1表示私营企业,0表示非私营企业;鉴于此次调研的是南海高新技术区的企业,企业类型按照问卷题项“企业是否属于《高新区技术企业认定管理办法》所认定的高新技术企业?”,1表示是,0表示否。上述变量的描述性统计见表2。

表 1 工会主席身份对员工留职意愿影响

表 2 变量的描述性统计

四、实证结果

(一)全样本估计。由于“留职意愿”为虚拟变量,可采用Probit模型进行估计,具体结果见表3。模型1为工会主席身份与员工留职意愿的简单回归估计结果;模型2为控制了所有制效应、企业类型效应后,工会主席身份与员工留职意愿的简单回归估计结果;模型3为加入了员工、企业(主)和工会主席特征变量后,工会主席身份与员工留职意愿的回归估计结果; 模型4是在模型3的基础上控制了所有制效应、企业类型效应后工会主席身份与员工留职意愿的回归估计结果。结果显示,在10%显著水平下,工会主席身份能有效影响员工的留职意愿,即工会主席越是来自基层管理者,员工选择长期留下来的可能性也越大。如在模型3中工会主席来自基层管理者,其员工留职意愿(即选择留下来的可能性)提升了4.47%。在模型4中,控制了所有制效应和企业类型效应后,其员工留职意愿也提升了4.35%。本文利用2016年广东南海“雇主-雇员”匹配数据确认了工会主席身份对员工留职的影响效应,即从基层选拔的工会主席更有助于企业留住员工。与现有关于员工留职意愿的影响研究相比,本文提供了一个新的直接的经验证据。

在估计中,大部分控制变量对被解释变量“员工留职意愿”的影响显著为正,且符号与预期基本相符。从模型4可知,年龄越大的员工越可能选择长期留下来,平均来说,年龄每增加1岁,选择留下来的可能性约增加0.53%,员工受教育年限每增加1年,选择留下来的可能性增加1.72%,且都在1%水平上显著,这也与前文的预期相一致。员工所处的职位也会显著影响留职意愿,与普通员工(包括普工、技工和文员)相比,基层管理者选择留下来的可能性高10.07%,中高层及以上管理者选择留下来的可能性高5.66%,且分别在1%和5%水平上显著。

如果老家有老人需要赡养的员工,其留职意愿也会增加约5.19%,这与前文Price(2001)研究结果一致。一个值得深思的发现是,企业负责人为中共党员,其员工选择留下来的可能性显著降低。其原因可能在于:一是作为商人,在商言商,是否做出留人举措,企业负责人更多的是要考虑该举措的收益是否大于成本,如果收益少于成本,企业负责人很可能不会积极留人。二是有政治关联的企业(主)会抑制工会为增加员工薪酬等权益所做的努力(杨继东和杨其静,2013),进而影响员工的工作满意度,降低员工留职意愿。工会主席年龄系数显著为正,意味着工会主席年龄越大,工作经验越丰富,处理问题更周全,更能够让员工心悦诚服。此外,企业负责人在位时间、企业出口、企业开工率、工会主席在位时间系数均为正,企业负责人受教育年限、工会是否有例会制度系数均为负,基本符合预期。

由于离散选择模型一般使用的都是极大似然估计,从而在构建似然函数时对扰动项的分布有一定要求。但现有使用Probit模型的文献中,鲜有文献对此进行验证,本文更为关注的是这一效应是否存在,而非这一效应的精确大小。作为稳健性检验,本文使用不依赖扰动项分布正态性假设的OLS进行估计,结果如表3中模型5所示。从数据中可以看出,OLS估计结果和模型4中的结果非常接近,从而确认了工会主席身份对员工留职意愿的影响效应,在一定程度上说明之前设定的Probit模型是稳健可行的。

表 3 全样本估计

(二)机制分析。上述回归结果,证实了工会主席身份对员工留职意愿具有显著影响,即从基层管理者中选拔的工会主席,相对于从中高层管理者或雇主中任命的工会主席更有助于留住员工。从基层上来的工会主席更能体会到基层员工的疾苦和难处,也更愿意为基层员工争取更多的权益(如员工加薪、购买社保、按标准发放加班工资,促使企业与员工签订合同并延长合同期限等),因而更容易与基层员工打成一片,得到员工的信任和支持,员工安全感将得到增强,从而留职意愿也会得以提升。为了更好地分析工会主席身份对员工留职影响的作用机制,本文建立了如下关联模型:

模型(2)中UNi(i=1,2,…,6),依次表示每小时实际工资、①每小时实际工资=每月实际发放工资/((30−每月休息天数)*每天工作小时数),并取对数。是否购买社保(1 为购买,0 为没有)、是否按标准发放加班工资(1为按标准发放,0为没有按标准发放)、企业是否与员工签订合同(1为签订,0为没有)、签订合同期限长短(1为签订1年期及以上合同,0为1年期以下合同)、员工是否有安全感(1表示有安全感,0表示没有)。模型(3)中stayi与模型(1)一样,表示员工留职意愿。模型(2)和模型(3)中其余特征变量和控制变量与模型(1)一样。上述模型除了每小时实际工资采用最小二乘法(OLS)进行估计外,其余都采用Probit模型进行估计。

在进行作用机制分析前,我们有必要分析当工会主席由基层管理者和中高层管理者或雇主担任对员工薪酬、社保购买、是否按标准发放加班工资、合同签订、合同期限及员工安全感等6个指标的差异(见表4)。由表4数据可知,由基层管理者担任工会主席和中高层管理者或雇主担任工会主席在员工每小时实际工资、是否购买社保、是否按标准发放加班工资、合同签订、合同期限及员工安全感等6个指标方面都存在显著差异。在每小时实际工资方面,前者比后者多1.964元,高出12.19%,这种差异在1%水平上显著;是否购买社保、是否按标准发放加班工资、是否合同签订、合同期限长短的概率前者比后者也要大,且在1%水平上显著。此外,在安全感方面,前者比后者高的可能性也要大,且在5%水平上显著。这在一定程度上说明,工会主席身份差异会直接影响到员工的薪酬福利、合同签订及安全感等与员工留职密切相关的因素,并进一步影响到员工的留职意愿。

表 4 主要指标统计分析

1. 工会主席身份与员工薪酬福利。研究表明,薪酬福利是员工考虑是否留职的重要因素之一,工会主席可能通过谈判、协商等方式,促使企业增加薪资、改善福利,进而影响员工留职意愿。表5中模型6、模型7和模型8是工会主席身份与员工薪酬福利的回归结果。结果显示,工会主席身份在3个模型中的估计系数均在1%水平上显著为正。这说明在确保其他条件不变的情形下,从基层管理者中选拔的工会主席,可以使员工每小时工资增加约10.4%,与上述统计分析中的结论基本一致;使企业为员工购买社保的可能性提高16.42%,按标准发放加班工资的可能性提高6.28%。

表 5 作用机制分析(1)

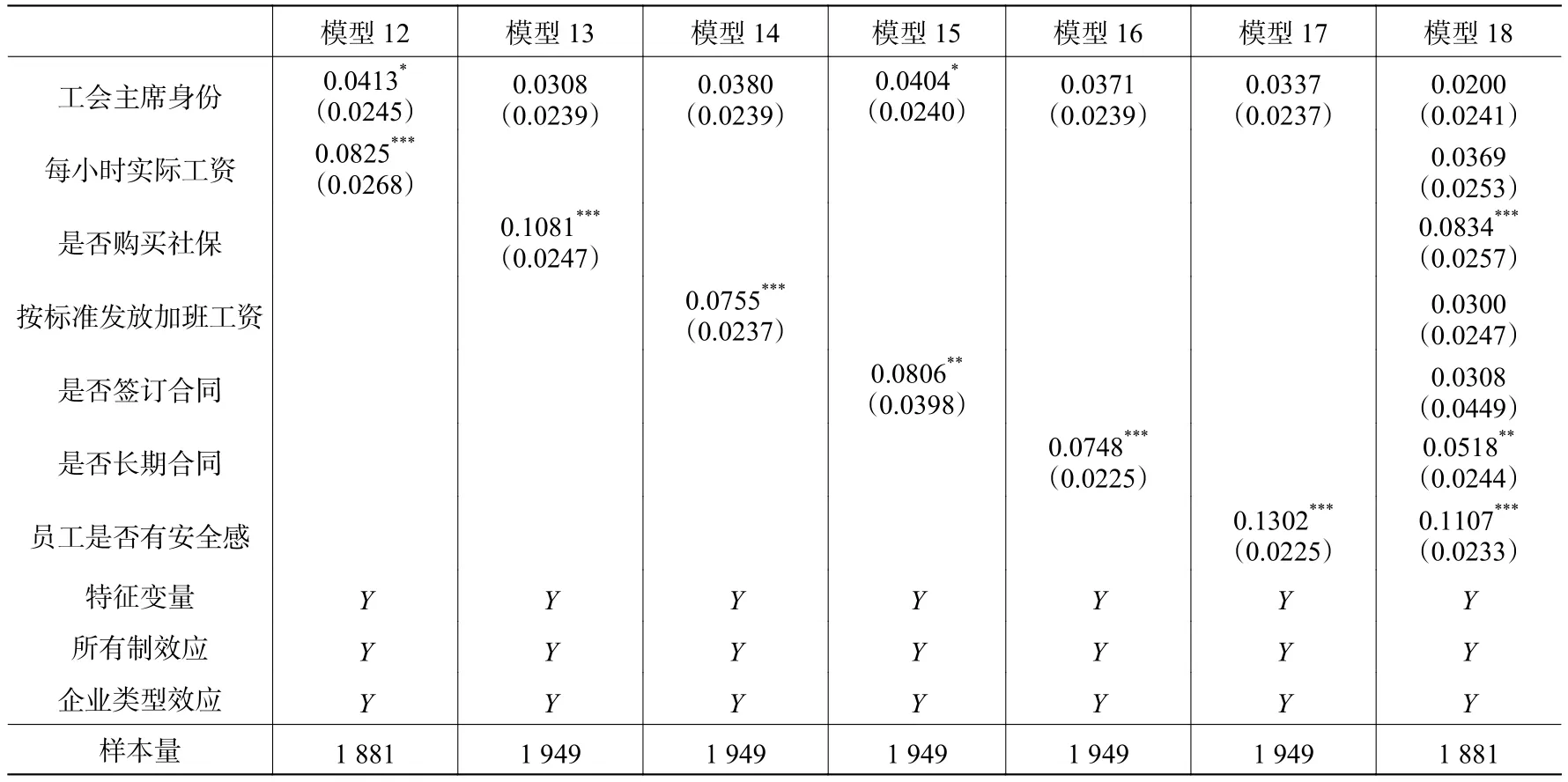

可见,越是从基层管理者中选拔的工会主席,越有可能为员工薪酬福利的改善和提高而努力,薪酬提升和福利改善最终使得员工的留职意愿大大增加,这种作用机制可以从表6中模型12、模型13和模型14得到印证。从模型12、模型13和模型14回归结果可以看出,在控制了核心变量工会主席身份及其他特征变量后,每小时实际工资增长1%,员工留下的可能性增加8.25%;企业为员工购买社保,可以使员工留下的可能性增加10.81%;企业按标准为员工发放加班工资,则可以使员工留下的可能性增加7.55%,且均在1%水平上显著。在模型12中,核心变量工会主席身份的系数相对模型3和模型4显著减少;在模型13和模型14中,工会主席身份的系数变得不显著,这也论证了工会主席可能通过谈判、协商等方式,促使企业增加薪资、改善福利,进而影响员工留职意愿这一中介效应(温忠麟和叶宝娟,①关于中介效应相关理论的分析请见:温忠麟,叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展,2014,(5):731-745.2014)或作用机制。

表 6 作用机制分析(2)

2. 工会主席身份与员工合同签订。签订合同的员工比没有签订合同的员工流动性更小,签订较长期合同的员工比签订短期合同的员工流动性更小。工会主席可能通过促使企业签订劳动合同、延长劳动合同期限来影响员工的留职意愿。表5中模型9和模型10表示的是工会主席身份与员工合同签订情况的回归结果。结果显示,工会主席身份系数在模型9和模型10中显著为正,这意味着在控制其他变量后,相对于从中高层管理者或雇主中选拔工会主席,来自基层管理者的工会主席促使企业和员工签订合同的可能性提高4.54%,签订1年期以上长期合同的可能性提高8.27%。这说明从基层管理者中选拔的工会主席,更可能通过合同签订及延长合同期限影响员工的留职意愿。这种作用机制从表6中模型15和模型16可窥一二。从模型15和模型16回归结果可知,在控制了核心变量工会主席身份及其他特征变量后,签订劳动合同的员工选择留下来的概率比没有签订劳动合同的员工高8.06%,签订长期合同的员工选择长期留下来的可能性比签订短期合同的员工高7.48%。且在模型15中,核心变量工会主席身份的系数相对模型3和模型4显著减少,在模型16中工会主席身份的系数变得不显著,从而印证了工会主席可能通过促使企业签订劳动合同、延长劳动合同期限来影响员工的留职意愿这一中介效应或作用机制。

3. 工会主席身份与员工安全感。一般而言,有安全感的员工选择离职的可能性较小,工会主席可能通过提升员工的安全感来降低员工的留职意愿。表5中模型11为工会主席身份与员工安全感的回归结果。结果显示,工会主席身份系数为0.07,且在1%水平上显著。这表明在控制其他变量后,从基层管理者中选拔的工会主席有助于提高员工的安全感。其作用机制从表6模型17也可以得到印证,有安全感的员工相对于没有安全感的员工选择留下来的可能性高13.02%。且核心变量工会主席身份的系数变量不再显著,说明存在工会主席可能通过提升员工安全感来增强员工留职意愿的中介效应。

最后,从模型18来看,通过控制上述所有中介变量及特征变量,核心变量工会主席身份不再显著,中介变量除每小时实际工资、按标准发放加班工资和是否签订合同外,是否购买社保、是否长期合同和员工是否有安全感依然是显著的,从而印证了本文第二节对作用机制的分析。

(三)异质性检验。

1. 不同所有制的影响。本文按照所有制的不同,分2个子样本进行回归,以考察工会主席身份对员工留职意愿的影响在不同所有制企业中有何差异。表7中模型19和模型20给出了私营企业和非私营企业工会主席身份对员工留职意愿的影响。估计结果显示,在私营企业子样本中,在其他条件保持不变的情况下,工会主席身份的估计系数为正,且在5%水平上显著。这说明在私营企业中,越是从基层管理者中选拔的工会主席,对员工留职意愿的影响越显著。但在非私营企业子样本中,工会主席身份的估计系数虽为正,但影响不显著。这可能由于私营企业中来自基层的工会主席更可能为基层员工代言和发声,员工基本的权益能够得到有效保障,选择留职的可能性大大增加;而在非私营企业中,工会职能特别是基层工会主席的作用并未得到充分发挥,如2010年南海本田公司罢工事件(常凯,2013;魏下海等,2013;罗燕和梁思敏,2014)就是一个很好的例证。这也充分说明,相对于非私营企业,私营企业的工会主席如果从基层管理者中选拔,更有助于留住员工。

表 7 工会主席身份对员工留职影响的异质性检验

2. 不同类型企业的影响。如前所述,本文将企业类型分为高新技术企业和非高新技术企业,分2个子样本进行回归,以考察工会主席身份对员工留职意愿的影响在不同类型企业中是否存在差异。模型21和模型22给出了高新技术企业和非高新技术企业工会主席身份对员工留职意愿的影响。估计结果表明,在保持其他条件不变的情况下,高新技术企业子样本中,工会主席身份的系数在10%水平上显著为正,而在非高新技术企业中该系数不显著。这一结论与前述高科技行业中较高的员工离职率不相符,一种可能的解释是,在所考察的高新技术企业中,基层工会主席在构建和谐劳动关系、满足员工利益诉求、提高员工工作满意度等方面做了大量工作,提升了员工的留职意愿,这也意味着工会主席身份对员工留职意愿的影响在不同类型的企业中存在显著差异。

3. 不同年龄的影响。本文按照员工出生在1990年前后将样本划分为2个子样本(1个是90后新生代员工,1个是90前老一代员工)进行回归,以考察工会主席身份对员工留职意愿的影响在不同年龄段员工中是否存在差异。模型23和模型24给出了工会主席身份对不同年龄段员工留职意愿的影响,估计结果显示,在90前老一代员工的子样本中,工会主席身份的系数为正,且在10%水平上显著为正,而在90后新一代员工的子样本中,该系数为正,但不显著,说明从基层管理者中选拔工会主席对90前老一代员工留职意愿的影响更显著。其原因可能在于:一方面,90后新生代员工追求个性彰显,注重如何平衡工作与生活,更关注工作本身的满意程度,当个性与工作环境不协调时,有主见的90后新一代员工可能更希望找到能发挥其自身价值的工作,更易选择离职,因而来自基层的工会主席对其留职意愿影响不明显;另一方面,90前老一代员工大部分需要承担家庭责任,其选择离职的机会成本会比较大。作为基层员工的贴心人,来自基层管理者的工会主席通过和企业协调改善薪酬和福利的举措对90前老一代员工是否选择留职的影响更显著。

综上所述,不管从不同所有制企业、不同类型企业来看,还是从不同年龄段员工来看,工会主席身份均会影响员工的留职意愿。从基层管理者选拔工会主席,对于私营企业员工、高新技术企业员工及90前老一代员工的留职意愿影响更显著。

五、结 论

本文利用2016年广东南海“雇主-雇员”匹配数据,从经验上考察了工会主席身份对员工留职意愿的影响,结果表明工会主席身份对于员工留职意愿确有显著影响。工会主席越是来自基层管理者的企业,其员工留职意愿越强。换句话说,越是从基层管理者中选拔的工会主席,越有助于留住员工。且该结论不受员工特征、工会主席特征和企业(主)特征的影响。来自基层的工会主席主要通过谈判、协商等方式,促使企业增加薪资、改善福利,促使企业签订劳动合同、延长劳动合同期限以及提升员工的安全感,通过这三条路径来降低员工的离职意愿。从不同子样本的估计结果来看,工会主席身份对于私营企业员工留职意愿的影响甚于非私营企业,对于高新技术企业员工留职意愿的影响甚于非高新技术企业,对于90前老一代员工留职意愿的影响甚于90后新生代员工。

本文从工会主席身份这一视角探索影响员工留职意愿的因素,不仅丰富了国内外关于员工留职意愿的相关文献,而且为企业提升员工留职意愿、降低离职率提供了新的政策洞见。即企业应大力推行工会直选制度,切实从基层员工或基层管理者中推选工会主席,即从职工队伍中寻找自己的“资源”和“手段”。使企业工会真正成为基层员工自己选举并管理的组织,也使工会主席维权更接地气,以达到凝聚人心、留住员工的目的。

[1]步丹璐,白晓丹. 员工薪酬、薪酬差距和员工离职[J]. 中国经济问题,2013,(1):100−108.

[2]常凯. 劳动关系的集体化转型与政府劳工政策的完善[J]. 中国社会科学,2013,(6):91−108.

[3]顾远东. 工作压力如何影响员工离职?——基于Maslach职业倦怠模型的实证研究[J]. 经济管理,2010,(10):80−85.

[4]李明,徐建炜. 谁从中国工会会员身份中获益?[J]. 经济研究,2014,(5):49−62.

[5]李鑫,孙清华. 战略人力资源管理对员工留职意愿的影响——基于151家企业问卷调查的实证研究[J]. 科学学与科学技术管理,2010,(3):185−189.

[6]李永杰,魏下海,蓝嘉俊. 工会存在“工资溢价”吗?——来自中国的经验证据[J]. 华南师范大学学报(社会科学版),2013,(5):127−133.

[7]刘庆玉. 劳动合同法、市场活力与劳动者离职倾向的关系研究——基于CHIP数据的分析[J]. 上海经济研究,2016,(8):92−102.

[8]罗燕,梁思敏. 我国企业工会主席身份差异是否影响员工福利[J]. 学术研究,2014,(5):73−80.

[9]毛学峰,刘靖,张车伟. 中国的工会可以降低性别工资差异吗[J]. 经济学动态,2016,(5):26−36.

[10]孟祥菊. 员工留职意愿研究——职业及工作满意度视角[J]. 工业技术经济,2012,(6):27−33.

[11]明娟,曾湘泉. 工会主席专职化对工会维权活动的影响效应——来自雇主—雇员匹配调查的证据[J]. 经济与管理研究,2015,(1):73−80.

[12]莫申江,王夏阳,陈宏辉,等. 由敬畏到人心:组织伦理系统破解员工离职困局的新视角——以山东老家饮食连锁公司为例[J]. 管理世界,2015,(2):137−152.

[13]钱爱民,郁智,步丹璐. 结果公平还是过程公平?——基于薪酬激励对员工离职的实证分析[J]. 经济与管理研究,2014,(9):101−109.

[14]孙中伟,贺霞旭. 工会建设与外来工劳动权益保护——兼论一种“稻草人机制”[J]. 管理世界,2012,(12):46−60.

[15]王永丽,郑婉玉. 双重角色定位下的工会跨界职能履行及作用效果分析[J]. 管理世界,2012,(10):130−145.

[16]魏下海,董志强,黄玖立. 工会是否改善劳动收入份额?——理论分析与来自中国民营企业的经验证据[J]. 经济研究,2013,(8):16−28.

[17]魏下海,董志强,金钊. 工会改善了企业雇佣期限结构吗?——来自全国民营企业抽样调查的经验证据[J]. 管理世界,2015,(5):52−62.

[18]徐凤辉,赵忠. 企业雇员离职行为分析——中国经验的经济学审视[J]. 经济学动态,2015,(11):55−67.

[19]杨春江,马钦海,曾先峰. 从留职视角预测离职:工作嵌入研究述评[J]. 南开管理评论,2010,(2):105−118.

[20]杨继东,杨其静. 工会、政治关联与工资决定——基于中国企业调查数据的分析[J]. 世界经济文汇,2013,(2):36−49.

[21]詹宇波,张军,徐伟. 集体议价是否改善了工资水平:来自中国制造业企业的证据[J]. 世界经济,2012,(2):63−83.

[22]张岗英,董倩. 工作不安全感对员工心理与行为的影响[J]. 心理与行为研究,2013,(2):235−238.

[23]张爽,崔雪,沙飞. 工作满意度、组织承诺对离职意向影响的实证研究——以江苏省高技术企业为例[J]. 南京邮电大学学报(社会科学版),2012,(1):68−74.

[24]赵旭,胡斌,夏泥. 基于突变理论的员工主动离职行为定性模拟——以中国经济转型期的“离职潮”为例[J]. 系统管理学报,2016,(4):691−704.

[25]Blanchflower D G,Bryson A. The wage impact of trade unions in the UK public and private sectors[J]. Economica,2010,77(305): 92−109.

[26]Fang T,Ge Y. Unions and firm innovation in China:Synergy or strife?[J]. China Economic Review,2012,23(1):170−180.

[27]Ge Y. Do Chinese unions have “real” effects on employee compensation?[J]. Contemporary Economic Policy,2014,32(1): 187−202.

[28]Mauno S,De Cuyper N,Tolvanen A,et al. Occupational well-being as a mediator between job insecurity and turnover intention:Findings at the individual and work department levels[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology,2014,23(3): 381−393.

[29]Murphy W M,Burton J P,Henagan S C,et al. Employee reactions to job insecurity in a declining economy:A longitudinal study of the mediating role of job embeddedness[J]. Group & Organization Management,2013,38(4): 512−537.

[30]Olofsgård A. Union leaders as experts:Wage bargaining and strikes with union-wide ballot requirements[J]. Scandinavian Journal of Economics,2012,114(1): 200−227.

[31]Skedinger P. Employment protection legislation[J]. Work Employment & Society,2010,27(1): 189−191.

[32]Staufenbiel T,König C J. A model for the effects of job insecurity on performance,turnover intention,and absenteeism[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology,2010,83(1): 101−117.

[33]Yao Y,Zhong N. Unions and workers’ welfare in Chinese firms[J]. Journal of Labor Economics,2013,31(3):633−667.