约瑟夫·科尔曼审美批评性音乐学研究再思考

宋戚

20世纪下半叶,欧美音乐学研究逐步走向一个新、旧交替的阶段,其中元理论的变革显得尤为突出。在这场对历史音乐学、音乐分析等领域研究方式的审思与批判大潮中,美国音乐学家约瑟夫·科尔曼(Joseph Kerman,1924—2014),可谓积极投身其中的先行者。其冷静、深刻地回顾了传统研究模式的不足,并以具体研究实践与方法论支撑并举的建构开启了西方音乐学研究的新篇章。

在这次理论反思的历史浪潮中,科尔曼先以批判的态度审视了战后英美西方音乐学——僵化、孤立的传统研究模式。其次,在对实证主义的历史音乐学研究与形式主义的音乐分析研究之“扬弃”的基础上,科尔曼又以研究者主体“学术批评”(academic music criticism)的介入作为中间环节,最终,使得音乐学的研究在“历时”(历史研究)、“共时”(历史断面及形式的分析)及“现时”(文本的主体阐释“explication”)中逐渐走向综合和统一。

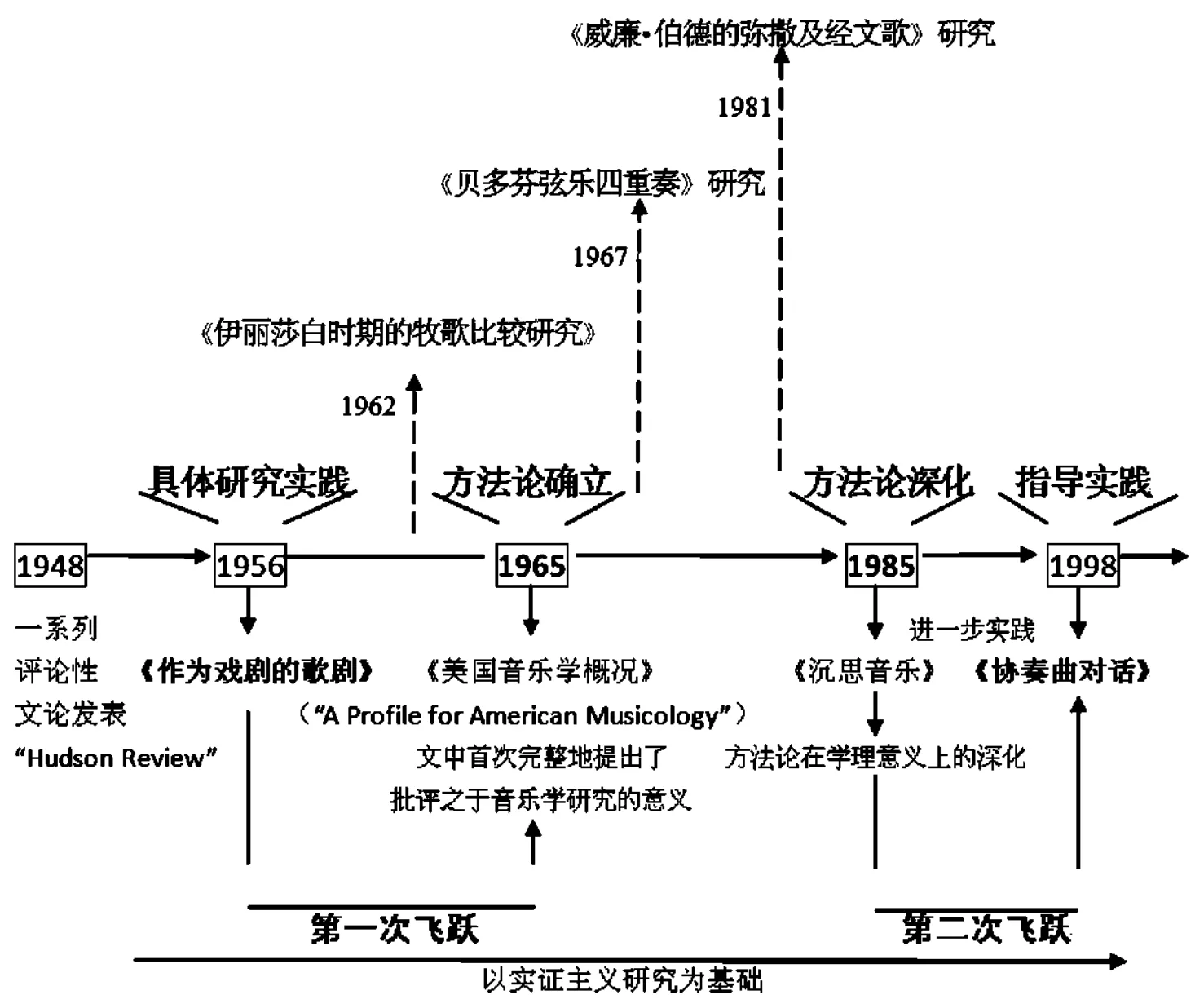

学院式的批评性研究,可以说贯穿了科尔曼一生的音乐学研究理路。从上世纪40年代末开始,《哈德逊评论》(Hudson Review)就初现了科尔曼关于艺术音乐的评论性文章。也即,后来科氏对音乐学研究的传统路数及旨趣的思考与批判,乃至“以历史为取向的批评”①[美]约瑟夫·克尔曼,朱丹丹、汤亚汀译:《沉思音乐——挑战音乐学》,人民音乐出版社2008年版,第9页。的有意识引入,的确有着他先前一系列的批评性研究实践作为铺垫。纵观科尔曼的学术生涯,笔者以为,他的音乐学研究经历了“两次飞跃、一个转向”。(见图1)

图1.科尔曼一生音乐学研究理路精要② 科尔曼具体研究目录详见 Kerman,Joseph.“Comment&Chronicle”.19th - Century Music,Vol.7,No.3,Essays for Joseph Kerman(Apr.3,1984);Sadie,Stanley.The New Grove Dictionary Of Music And Musicians,London:Macmillan Press Ltd,2001.——“Joseph kerman”,edited by Philip Brett.

正如上图所示,科尔曼音乐学研究的两次飞跃,首以歌剧的批评性研究实践《作为戏剧的歌剧》以及专事“音乐批评”方法论探讨与总结的《美国音乐学概况》③Kerman,Joseph .“A Profile for American Musicology”.Journal of the American Musicological Society,Vol.18,No.1(Spring,1965).——相辅相成,共同实现了科氏音乐学研究转向的第一次飞跃。继而,科尔曼经过一系列的专题研究之后,1985年问世的《沉思音乐——挑战音乐学》成为科尔曼批评性研究转向深化的一部里程碑式的论著。它的意义不仅在于对西方音乐学研究传统的批判、反思与总结,而更在于对未来包容性、统一性极高的“感性—知性—理性”研究路向的开启。笔者认为,作为对愈加深入的批评性研究方法的回应,有意识运用“文本细读”(text close reading),且更显“人性”会话寓意却又不失犀利言辞的《协奏曲对话》——同与《沉思音乐》再次形成了科氏音乐学研究践行“一种以批评为取向的音乐学,一种以历史为取向的批评”①[美]约瑟夫·克尔曼,朱丹丹、汤亚汀译:《沉思音乐——挑战音乐学》,人民音乐出版社2008年版,第9页。构想的动力。

笔者通过对科尔曼自1946年正式发表的评论性文论②Kerman,Joseph .“Berlioz'Childe Harold”.University of Kansas City Review,Vol.12,No.4(Spring 1946).,一直到本世纪初他搁笔前的最后一部著作③Kerman,Joseph .Opera and the Morbidity of Music,New York Review Books,2008.的全面考察,力求从整体上洞察科氏批评性研究形成的脉络、转向,及其不断走向深化的两次——“具体研究实践与方法论支撑”并举的飞跃。

一、第一次飞跃(1948—1965)——审美批评性研究的实践积累与方法论形成

从1948年起,科尔曼的音乐学研究就开始了一系列的实践性积累。其中包括,古典室内乐、16世纪对位风格、巴赫作品技术和录音、莫扎特钢琴协奏曲,以及斯特拉文斯基等多方面研究、考证的散论发表。当然,首次奠定科氏批评性音乐学研究基础的实践成果,乃是其从1948年开始在纽约《哈德逊评论》上所发表的关于歌剧的评论系列,以及由一些必要的研究补充结集而成的《作为戏剧的歌剧》。

一直以来关于歌剧的研究,研究者们始终无法逃避有关音乐与戏剧的关系——是诗歌服从于音乐,还是音乐为戏剧服务的争辩。然而,科尔曼的批评性研究范式,并不重在考辨“音乐”与“戏剧”孰主孰从的关系。而是认为,音乐与戏剧在歌剧中应“各司其职”,二者缺一不可,合理参透歌剧作品之于今人研究的审美意义及体验价值。歌剧中的“戏”——脚本≠戏剧,应内化于音乐的形式中,最终必须被音乐重新诠释出来。也即,戏剧需要音乐来承载,其为揭示人物心理状态、剧情发展的关键所在。而反过来,音乐在恰到好处地发挥作用时,歌剧的戏剧性内涵以及动作的连续性,也会进一步获得超越戏剧本身的升华。“脚本被音乐所重新诠释后的结果——最终的决定因素是音乐。‘作曲家才是戏剧家。’从这一角度出发,我们也许会恍然大悟,莫扎特那句‘诗歌必须不折不扣地充当音乐顺从的女儿’的名言原来和格鲁克、瓦格纳‘音乐为戏剧服务’的观点并不矛盾。出错的不是大事,而是我们自己。”④杨燕迪:《歌剧的真谛:以音乐承载戏剧——评克尔曼的<作为戏剧的歌剧>》,《音乐艺术》2000年第1期,第67页。继而,音乐与戏剧的对立关系,实属研究者为自己设立了一个矛盾的二元对立因素并以期得到解决。其实,“音乐”与“戏剧”之于歌剧体裁来说,其二者之间并没有此消彼长、不可调和的矛盾存在。而就假设其二者之间有着二元性的对立关系,那么困于解决歌剧创作及理论研究的“音乐”与“戏剧”二元矛盾关系,则也在科尔曼主体介入式的批评性视角里找到了二者互通有无的路径。

最为重要的是,科尔曼倡导的主体参与式的价值评判与审美批评研究,成为了实践诸如亚里士多德戏剧理论⑤具体内容参见姚亚平:《约瑟夫·科尔曼的歌剧院批评理论》(上、下),《乐府新声》2017年第1、2期。、伽达默尔的“视界融合”、达尔豪斯的“审美现时性”等研究理念的最好佐证。也即,科尔曼的批评性具体实践研究,与上述音乐美学家的方法论观点具有明显的同一性。“科尔曼作为一名批评家,更像一名艺术家,他浑身散发出来的是阵阵艺术气质:感性、率真、冲动。《作为戏剧的歌剧》虽不是一个理论纲领,且带有很浓重的歌剧鉴赏意味,但其中的确也内含着理论的认知。”①姚亚平:《约瑟夫·科尔曼的歌剧院批评理论》(下),《乐府新声》2017年第2期,第59页。可见《作为戏剧的歌剧》这部1956年出版的经典论著,也作为一个先在的、具体研究实践,印证并支持了其批评性研究方法论的诞生。这也促成了科尔曼1965年《美国音乐学概况》(下称《概况》)一文中所提出的——批评性介入这一新的音乐学研究范式的确立。

基于前期研究实践的积累,科尔曼在《概况》一文中居于方法论的高度,针对令人堪忧且单一、僵化的美国音乐学治学现状做了深度的剖析和反思。他认为,“音乐作品不能再置于其形成的背景中孤立地去理解……我所提倡的批评性研究视野不易被定义,却又是一个问题需亟待解决。紧迫,是因为对于今天的我们来说,批评作为洞察和诠释艺术作品所传达的深刻内涵的途径,重新燃起了音乐学研究的希望,并承载了更多学术研究的价值。”②Kerman,Joseph .“A Profile for American Musicology”.Journal of the American Musicological Society,Vol.18,No.1(Spring,1965),pp.63.接着科尔曼以美国大学英语系的研究现状——“批评观念早已伴随他们的历史学术研究近25年的时间。”③Kerman,Joseph .“A Profile for American Musicology”.Journal of the American Musicological Society,Vol.18,No.1(Spring,1965),pp.64.——反观美国音乐学研究领域中批评意识导向的空白(lacuna)状态。最终提出了自己关于批评性音乐学研究的明确主张,

“我认为,最为实际的就是将研究重心转向——对批评在音乐学研究中的清晰定位。至少,在严肃音乐的研究领域,它可以提供更多合理且多元的研究路径……关于美国音乐学研究的批评构想,其既不会取代也不会轻视我们传统的研究方式,反而恰恰要以它们为基础,进一步巩固它们在音乐学研究中的主要地位。我认为,理论与分析一定要互融共生。甚至,我还相信这样以批评介入的研究方式可以使音乐学家更加靠近“作曲家的观点”(composer’s point of view),同时还可以弥补学者研究与大众公共音乐审美之间的鸿沟。”④Kerman,Joseph .“A Profile for American Musicology”.Journal of the American Musicological Society,Vol.18,No.1(Spring,1965),pp.68 -69.

除了明确批评思维之于音乐学研究传统与未来的意义之外,科尔曼还强调了学术研究要与艺术音乐审美的大众普及相适应。这同样也体现在了他先前《作为戏剧的歌剧》的研究当中。该作“不仅让读者对熟悉的艺术作品产生了全新认识,而且扩大了读者的历史知识视野,使读者触及到歌剧这一特殊艺术的真髓。”⑤杨燕迪:《歌剧的真谛:以音乐承载戏剧——评克尔曼的<作为戏剧的歌剧>》,《音乐艺术》2000年第1期,第67页。

此外,科尔曼还曾论及到《作为戏剧的歌剧》以及《美国音乐学概况》二者所对应的“具体研究实践”与“方法论确立”的重要意义,

“我在1965年发表的短论《美国音乐学概况》,其写作动力是不满于帕里斯卡等人在‘美国的人文学术’系列(Humanistic Scholarship in America)中所报道的内容。我的文章原本是一个公开演讲,而且其起始点是批评……在那时,发表我所偏爱的那类个案研究,在我看来,在所有有关方面都要胜过抽象地谈论各种(理论上的)可能性……如果我出版于1956年的著作《作为戏剧的歌剧》,仍然像是一本十分不寻常的书,那主要是因为它结合了两种通常是独立的研究方式;而各自都采用一种很传统的方式。该书基本的前提来自戏剧批评——即来自英国文学家T.S.艾略特(T.S.Eliot),以及乌那·埃利斯-弗莫尔(Una Ellis-Fermor)——而且该书题材大多汲取了歌剧史已被认可了的记述。文学界人士和音乐家

都阅读我的著作,而且我自己也阅读文学批评(以及音乐批评)。”①[美]约瑟夫·克尔曼,朱丹丹、汤亚汀译:《沉思音乐——挑战音乐学》,人民音乐出版社2008年版,第104—105页。

因此,综上可知,由于在科尔曼早期音乐学的整体研究中,评论性的文论占据了相当大的比重,以致作为具体实践的典型代表《作为戏剧的歌剧》,以及后来完整提出并确立了音乐批评方法论的《美国音乐学概况》,成为了驱动科尔曼音乐学研究方法(视角)进入研究新阶段的一个明证和节点。至此,科尔曼所引领的音乐学研究前沿,在“具体实践—方法论”上实现了批评性研究转向的“第一次飞跃”。

二、第二次飞跃(1985—1998)——审美批评性研究的进一步深化

自1965年音乐批评方法论的明确提出一直到1985年期间,科尔曼又在英国牧歌、威廉·伯德的宗教和世俗音乐,以及贝多芬的弦乐四重奏等方面进行了较为深入的专题性研究。这些课题的研究均进行于科尔曼完整提出音乐批评方法论一文《美国音乐学概况》的前后。从图1中可以看到,科尔曼的《伊丽莎白时期的牧歌比较研究》②Kerman,Joseph.The Elizabethan Madrigal.A Comparative Study.New York:Galaxy Music Corporation/American Musiological Society,1962.作为其博士学位论文成稿于1962年。他的英国牧歌研究虽说建立在手稿研究的基础之上,但科尔曼并非停只留在发现与评估音乐文本的层面。而是从同质和异质两个维度,分别阐明伊丽莎白时期英国作曲家之间新、旧风格的牧歌创作差异,以及英国风格的牧歌与意大利牧歌之间的异同关系。可见,该论题的研究依然坚守了传统意义上的实证主义研究方式。但最重要的是,这些作品“在其创作的时代必定能激发出的一些激情,也可以通过赋予想象力地利用历史批评而得以揭示和重视。”③[美]约瑟夫·克尔曼,朱丹丹、汤亚汀译:《沉思音乐——挑战音乐学》,人民音乐出版社2008年版,第109页。

包括后来科尔曼关于威廉·伯德拉丁宗教仪式音乐④Kerman,Joseph.The Masses and Motets of William Byrd.The Music of William Byrd I.Berkeley and Los Angeles:University of California Press;and London:Faber& Faber,1981.的研究,同样沿着此路径得以完成。在他以批评思路对伯德作品的研究之前,科尔曼首将被排除在外的、因与当时宗教背景相左而被“错误”定位(spurious elucidated)的文献作品予以鉴别并归类于伯德经文歌的研究曲库里。他认为,对文艺复兴音乐的批评,同对其后音乐的批评相比,更加需要音乐学研究的支持。不言而喻,科氏所强调的“音乐学的支持”就是指传统意义上的研究手段。而任何已有的研究方式作为批评的“最稳固的基石”⑤[美]约瑟夫·克尔曼,朱丹丹、汤亚汀译:《沉思音乐——挑战音乐学》,人民音乐出版社2008年版,第8页。,进而使得音乐学研究走向“一种以历史为取向的批评”。同时,科尔曼还强调,“迫切要求音乐学的批评取向,这一纯粹战略的问题,在文艺复兴研究的圈子里,比在浪漫主义研究的圈子里更为重要。”⑥[美]约瑟夫·克尔曼,朱丹丹、汤亚汀译:《沉思音乐——挑战音乐学》,人民音乐出版社2008年版,第127页。

同时,在科尔曼这一时期的音乐学研究实践中,19世纪音乐同样也进入了他的研究视域,尤以19世纪初贝多芬的室内乐作品为重。关于《贝多芬弦乐四重奏》⑦Kerman,Joseph.The Beethoven Quartets,London:Oxford University Press,1967.的研究,科氏严格地按照作品创作的时间顺序,并以作者个人的偏好选取个案依次评说。当然,依照时间线性发展的路径,作者更易将贝多芬作品中个性化的因素与当时该体裁共性意义上的风格进化特点做以清晰的比对。科尔曼在书中论到:“理解艺术就如处理事实(fact)与感觉(feeling)的关系,或者说是去发现越来越多的关于事实与感觉之间微妙关系的诸多问题。”①Kerman,Joseph.The Beethoven Quartets,London:Oxford University Press,1967,p.28.这也凸显出作者在研究贝多芬弦乐四重奏所用到的两种方式,即史实的挖掘、研究主体感性—直觉思维的介入。其实,在笔者看来,两种研究方式的结合一致指向的是批评性的研究方式。也正如科尔曼所说的那样,“可以选择20世纪60年代末和70年代的贝多芬研究,将其作为当今音乐学新趋向的入门。我们将看到,这个领域一向都有哲学的严密性。然而,一种批评的取向,已经成为其原始资料的组成部分。”②[美]约瑟夫·克尔曼,朱丹丹、汤亚汀译:《沉思音乐——挑战音乐学》,人民音乐出版社2008年版,第117页。于是,评论界对于科尔曼的该研究予以如下评价:“这是一项迷人且极富创意的著作。其中,不仅彰显了作者的独立思考和想象力。而且,作者还将精湛的技术分析以可读性的方式渗透在了整个研究中。③Review by P.J.R.The Beethoven Quartets by Joseph Kerman,Music & Letters,Vol.48,No.4(Oct.,1967),p.370.”那么,“二十年前所兴起的对19世纪音乐的学术兴趣,这可以看做是音乐学朝批评的新发展的最新阶段。”④[美]约瑟夫·克尔曼,朱丹丹、汤亚汀译:《沉思音乐——挑战音乐学》,人民音乐出版社2008年版,第127页。

综上所述,科尔曼的音乐批评观念已然在这个阶段的多个论题的研究实践中逐步走向深化。一部被誉为“在该(音乐学研究)领域具有决定性时刻(意义)”(defining moment in the field)⑤Sadie,Stanley.The New Grove Dictionary Of Music And Musicians,London:Macmillan Press Ltd,2001.——“Joseph kerman”,edited by Philip Brett.的方法论杰作亟待诞生。于是,《沉思音乐——挑战音乐学》则成为科尔曼音乐批评方法论在理论意义上转向深化的一个重要标志。

作为前期研究实践的总结及对未来音乐批评方法论的展望,《沉思音乐》对二战后西方音乐学的历史实证主义研究和形式主义分析现状进行了循序渐进式的评述。基于对传统研究方法的批判,科尔曼旨在更进一步地强调作为弥合历史研究与形式分析之间鸿沟的批评方式。其中,科尔曼从先前实证主义研究中的“无意识”批评出发,以泰森(Alan Tyson)、金德曼(William Kinderman)、洛克伍德(Lewis Lockwood)、埃默里(Walter Emerry)及克里斯多夫·沃尔夫(Christoph Wolff)和罗伯特·米歇尔(Robert L.Marshall)的手稿和所属风格研究为例,阐发了批评性方法论之于音乐学研究的学理意义。又如,针对音乐分析的历史,科尔曼批判了进化论式的音乐形式分析观。科尔曼所主张的“文本细读”和“共时性”的分析研究,更易将批评的维度加入历史和分析相结合的阐释中来。面对多学科理论和方法走向交叉的趋势,科尔曼专论了直接影响西方音乐史学研究的民族音乐学方法论。将音乐置于广博的社会—文化环境(context)中进行多视角的互动性研究——就此带来的影响并非仅是研究视域的扩大,且重要的是,还引起了该学科对研究观念的审思。然而,科尔曼在提倡借鉴音乐文化研究视角的同时,还警惕不要像民族音乐学那样——近乎忽略音乐本身,倒向社会—文化研究的另一个极端。在梳理传统研究方法、不同的学术观点与批评、文化阐释等新研究方向的过程中,作者带着当下的理论认识和个人创见,夹叙夹议,史论互证。

如此以来,科尔曼提出了音乐研究中所必须具有的批评意识,即在基于实证性文本细读的层面上,对音乐作品做以共时性的历史审美判断。可以说,《沉思音乐》使得学术性的批评研究路向在学理意义上最终确立。“它的出版被公认是英美音乐学术新、旧模式的分水岭。‘前、后科尔曼范式’也被学界作为划分传统音乐学与‘新音乐学’的标尺。”①贾抒冰:《20世纪80年代以来英美“新音乐学”发展综论》,《中央音乐学院学报》2010年第2期,第115页。

《沉思音乐》也为科尔曼下一部里程碑式的批评实践研究——《协奏曲对话》,提供了独具张力意义的方法论基础。1998年出版的《协奏曲对话》又在后现代研究思潮的引领下,将音乐批评方法论的研究实践推向了更具前沿的阶段。由微观分析推衍至多远把握的“细读”方式;特殊的写作体例——非为协奏曲体裁发展的铺陈式研究、历史史实和特点的条理叙述;以及类“新音乐学”的研究方式,都在这部协奏曲体裁的研究中得以彰显。此外,科尔曼在协奏曲体裁的研究中,所渗透的更多思辨色彩与个人化诠释,也使他的审美批评方法论在指导实践的过程中得到了更为充分的发挥。在相当程度上,《协奏曲对话》也成为科尔曼音乐批评方法论在指导具体研究实践层面——转向深化的一个重要标志。

因此,笔者以为,相较于“第一次飞跃”,对应“方法论—具体实践”的两部扛鼎之作《沉思音乐》和《协奏曲对话》,则又实现了科尔曼批评性音乐学研究继续走向深化的“第二次飞跃”。

三、科尔曼批评性研究与“新音乐学”之关系考辩

依据上述对科尔曼两个重要研究阶段的整体认知,我们不难发现,由“实践—方法论(到方法论的继续深入)—实践”建构而来的两个“具体实践与方法论支撑”并举的研究路向,使得主体介入的批评性观念及意识深深地植根于西方音乐学的研究当中。同时,这也为20世纪末跨学科研究及开放性的后现代音乐理论的兴起提供了方法论上的导向。当然,科尔曼只是为音乐学的研究提供了有别于传统音乐学研究模式(实证主义、旧历史主义等)的新的批评性方法。而非从研究路数、学术立意、阐释指向等研究的方面做以“新音乐学”方向的转变。但是,学界给予科尔曼以“新音乐学”奠基人或领军人物的定位——早已成为不争的事实。然而,从科尔曼的实际音乐学研究实践及其方法论的形成上来看,其审美批评性研究和“新音乐学”在研究视野及路数方面均不可同日而语。

(一)两种研究路径

受当代英美文学“新批评”(new criticism)思路的影响,科尔曼于20世纪下半叶分别在论文《我们如何进入分析,又如何走出分析》和专著《沉思音乐:音乐学面临的挑战》中对西方历史音乐学的研究方法进行了全面且深刻的审思。从研究主体而言,科尔曼认为“音乐学家是编年史家和考古学家,而非哲学家或过去文化的解释者”。②[美]约瑟夫·克尔曼,朱丹丹、汤亚汀译:《沉思音乐——挑战音乐学》,人民音乐出版社2008年版,第30页。传统实证主义研究的局限性视野和单一的历史解读方式,致使研究者无法突破桎梏,从而真正获得具有个性化解读和阐释空间。如此以来,科尔曼提出了音乐研究中所必须具有的批评意识,即在基于实证性的文本、作品细读(text close reading)的层面上,对音乐作品做以共时性的审美判断。将“以历史为取向”的批评性研究,作为弥合音乐学家和分析家二者研究之割裂状态的中间环节。笔者认为,在批评视域下的音乐人文审美与价值判断,势必会渗透研究者的主观理解及旨趣。科尔曼将“批评”在学术研究中的使用阈限——由狭义推至包容度更为广阔、专业性更强的广义层面上来。虽为广义上的批评,但其适用的研究范围则更具学术性的深度与意义。然而,新音乐学恰恰借助了科尔曼的批评性研究方式,并给予音乐以诸如性别、性征、种族、新历史主义等更宽视野的社会学—新思潮之考量。

“当然,拒绝把音乐的阐释局限于音乐的结构自身,认为对音乐进行阐释和寻求音乐的意义要将它置放于社会历史的广阔领域,这种主张并不是‘新音乐学’的独有‘专利’,其在西方有着久远而深厚的历史渊源。”①黄宗权:《走向新阐释与寻求新意义——“新音乐学”的音乐分析与阐释观探析》,《音乐研究》2013年第6期,第56页。而“新音乐学”之“新”的“专利”,则主要使得音乐风格或形式内涵与人类学、社会学,乃至西方后现代哲学思潮、观念实现了跨界式的“接通”。另外,“新音乐学”最为突出的“专利”,实为通过切入音乐的内部,最终走向对文化的阐释和批评——这一由内而外—单向的研究路数。也即,与传统音乐学的音乐文化阐释最大的不同在于,“新音乐学”的研究,则是将音乐文本的形式或内容沦为了映射或印证其创作主体或社会历史背景的“工具”。尽管“新音乐学”的研究对象固然是音乐作品内在的形式或风格现象,但研究的过程并不是单纯性的本体分析推演及诠释,而是带着文化思考的意识分析并观察音乐本体因素的内在联系。然其研究结果——最终走向了超越于音乐本体分析和社会历史语境分析两者的跨学科的意义重构。而如下的进一步追问:“在完成音乐作品本体分析及历史语境考察后,是否针对一部作品的解读分析就走到了尽头,我们可否走得更远?而其尽头及范围又在何处?”②王晶:《文本分析与酷读——柴科夫斯基<第四交响曲>中“同性恋情结”的隐秘叙事》,《音乐探索》2014年第2期,第55页。可以说,在“新音乐学”的研究视野和研究路数(方法论)中得到了最为明确的答案。

所以,就笔者看来,“新音乐学”不仅在研究视野上实现了跨学科的实践性研究,且在研究路数上也真正打破了由音乐文本—社会历史文化阐释—音乐作品(风格)的封闭型传统研究模式,从而实现了“通过音乐走向文化”③详见姚亚平:《中国西方音乐研究的几个话题》,《音乐研究》2013年第3期。——以开放性的姿态指向音乐所承载的特殊文化意蕴。(见图2)

然而,反观科尔曼的音乐学研究,尤其从上述已讨论的科尔曼重要的音乐学研究实践来看,音乐的审美批评性研究,绝非为传统历史、风格单纯性的阐释与分析,而是将研究主体自身的价值评判与审美批评投射于——以实证研究为基础的音乐作品之内在逻辑的关照中。这无疑依旧以传统研究的分析与阐释路径为基础,“音乐作品的研究被置于中心位置,音乐分析的技术层面与历史音乐学的文献层面被统归于音乐作品的麾下,主体的阐释将两者有机融合起来。所以,音乐批评具有一种融合历史研究与音乐分析的综合性。”④徐璐凡:《科尔曼的音乐批评观:语境·内涵·意义》,《交响》2009年第2期,第94页。正如科尔曼《作为戏剧的歌剧》中关于歌剧的审美批评,自始至终没有脱离歌剧而言它。他也明确地提到:“(歌剧批评家)的敏感程度应比他对其他媒介——如文学的、历史的和社会的因素的敏感程度更高,而不是更少。也许有人觉得这似乎是某种官方的正统立场。但这确是《作为戏剧的歌剧》中宣称的正统观念。至今我依然坚持。”⑤[美]约瑟夫·科尔曼,杨燕迪译:《作为戏剧的歌剧》,上海音乐学院出版社2008年版,第6页,新版前言。所以说,科尔曼音乐学研究的目的并没有指向音乐作品或风格的“新音乐学”式的意义阐释,而是仍遵循着传统封闭型的作品分析与阐释路径。

图2.音乐学传统研究路径与“新音乐学”研究路数的对比

所以说,科尔曼的审美批评研究仅为传统音乐学研究向“新音乐学”的转变,在新、旧方法论的过渡上搭建了“桥梁”。也即,审美批评性研究,只是为“新音乐学”提供了方法论上的指导。然而,“科尔曼的音乐批评与‘新音乐学’具有完全不同的批评内涵。科尔曼的音乐批评立足于审美,而‘新音乐学’的批评理论多来自于‘社会科学’的角度。”①徐璐凡:《科尔曼的音乐批评观:语境·内涵·意义》,《交响》2009年第2期,第94页。总之,经过上述讨论我们不难发现,科尔曼的批评性研究和“新音乐学”分别处于“围绕作品的传统研究”与“由音乐解读文化”两种不同的研究路径上。

(二)一种批评,两个方向

正如达尔豪斯所言:“一个值得享有诠释这个称号的诠释应该满足三个条件(如果学究气地看待这个问题):第一,它必须不脱离文本;第二,它必须前后一致,自圆其说;第三,它必须不仅仅限于从字面上解读文本。”②[德]卡尔·达尔豪斯,杨燕迪译:《音乐美学观念史引论》,上海音乐学院出版社2006年版,第171页。显然,科氏音乐学研究与“新音乐学”研究共同符合了达尔豪斯对文本阐释所提出的三个标准。二者均以主体介入的批评方式超越了“仅从字面上解读文本”的局限。在对文本的探索和研究过程中,批评式的个性化解读为文本立意的建构提供了更多的可能。诚然,科尔曼以批评的研究视角,为“新音乐学”研究提供了方法论层面的向导。促成了诸如苏珊·麦克拉蕊(Susan MacClary),劳伦斯·克拉默(Lawrence Kramer)以及理查德·莱珀特(Richard Leppert)等“新音乐学”研究核心学者的“批评性音乐学”(critical musicology)的形成。“批评思维”作为介质,接通了科氏音乐学研究与“新音乐学”的前沿性研究。女性主义音乐研究专家苏珊·麦克拉蕊认为,“在科尔曼笔下的音乐学历史——纪实实证主义为何能支配学科、在其他人文领域至为关键的多种质询方向为何不存在于音乐中——既挑起较传统学者的愤慨(意即,那些对优势典范投注极深的人),也似乎明白邀请我们这些正在考虑新式研究進路的人着手进行研究。”①麦克拉蕊,张馨涛译:《阴性终止——音乐学的女性主义批评》,台湾商周出版社2003年版,第25页。当然,看到以“批评”作为二者联系的纽带固然重要。然而,接着依据笔者对审美批评方法论的再次比较与思索,科氏研究与“新音乐学”研究二者在“批评”方面的本质区别便也跃然纸上。

正是因为“新音乐学”着力挖掘音乐文本和后现代乃至当代新思潮之间的“互文性”关系,才使得先前被主流文化边缘化了的如女性主义、社会性别、性征、种族等思潮开始进入音乐学的研究视野。更重要的是,后现代新思潮向音乐学研究的融入,同样也决定了介入此类研究的批评方式。也就是,将音乐文本作为对边缘文化、意识形态进行批评的工具。“对于‘新音乐学’学者来说,他们期望从音乐中读解到社会建构,批判西方音乐作为一种精英文化对于弱势群体话语权的遏制。”②徐璐凡:《科尔曼的音乐批评观:语境·内涵·意义》,《交响》2009年第2期,第94页。通过对音乐文本形态的剖析,致使藏于其中的社会文化“隐性密码”得以“显性”还原。无疑,“新音乐学”是基于对音乐作品外延且边缘化意义的拓展与挖掘,而进行的小众性的批评研究。与之相区别的——科氏音乐学研究中的批评方式,则是以音乐作品为批评对象,试图将作品外延的因素投射在作品意义的建构上来。

科尔曼早在《美国音乐学研究概况》中就倡导:“我们不能将艺术作品的研究视为深谙社会人类的一种途径。而可以将关于社会中的人性解读作为深入发掘艺术作品内涵的手段。”③Kerman,Joseph .“A Profile for American Musicology”.Journal of the American Musicological Society,Vol.18,No.1(Spring,1965).pp.62.后来又在标志着科氏音乐批评方法论走向深化的《沉思音乐》中,科尔曼更为明确地指出:“我过去倡导、现在仍然倡导的音乐学模式,是从音乐史的不同分支学科与方法论出发,走向现实的音乐。”④[美]约瑟夫·克尔曼,朱丹丹、汤亚汀译:《沉思音乐——挑战音乐学》,人民音乐出版社2008年版,第110页。

由此可见,“新音乐学”是文化方向的批评,其走出了音乐自律论的研究范畴。而科尔曼的音乐学研究仍是指向音乐作品的批评。他的审美批评性研究依然属于自律论美学的研究阈限。因此,经过以上的考察与论证可知,虽同属批评思维引导下的音乐学研究,科氏研究与“新音乐学”研究——却在批评介入的所指方向上又有着本质上的区别。

结 语

由是观之,科尔曼的批评性研究最吸引人之处,更多地在于作者本人基于“知性”研究思维之上的——敏锐学术触角与深刻价值评判的学术研究品格,而从其具体实践中所惯用的订辑、甄别、比较、类比、修正等基础性的史料研究方式可见——面对传统,科尔曼以包容、深邃的学术眼光批判性地接受了实证主义。重要的是,科氏还以其作为实践批评性研究的基底。因而,在批评性音乐学研究方法形成及不断深化的过程中,之前“各自为政”的传统实证主义与音乐分析,则以科尔曼“更加实用、折衷的看法”⑤[美]约瑟夫·克尔曼,朱丹丹、汤亚汀译:《沉思音乐——挑战音乐学》,人民音乐出版社2008年版,第129页。,经由实践相互“渗入”⑥同上注。并最终走向了融合。

通过上述的论证可知,科尔曼的音乐学研究依然没有越出传统的范围。而主体批评对于研究的介入,则成为科尔曼音乐学研究突破传统研究方式的重要手段。其音乐批评理念与“后现代”研究思潮的“际遇”也使得科氏的治学理念,在方法论角度相较于传统的研究向前迈进了一大步。至此,英美音乐学的“研究范式”也有了新的转向。

毋庸置疑,科尔曼作为音乐学研究的“饱学之士”,早已被学界认定为“新音乐学”的奠基人。但从最根本的研究路径和批评指向的角度来看,科氏的音乐学研究与“新音乐学”的区别大于联系。然而,科氏批评性音乐学研究的意义,更在于对之前传统音乐学研究方式的综合运用。所以,笔者斗胆认为,“传统音乐学研究方式的集大成者,导向‘新音乐学’研究的开拓者”——则更加客观且准确的定位了科氏音乐学研究的历史地位。