公共服务发展对产业结构高级化影响的实证研究

——基于2007—2015年的地级市面板数据

魏作磊,阳 扬

(广东外语外贸大学 经济贸易学院,广州 广东 510006)

一、问题的提出

中共十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,目前正处在转变发展方式、优化经济结构的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。现代化经济体系内涵丰富,但以促进产业迈向全球价值链中高端为主线的产业优化升级是建设现代化经济体系的必由之路。从实践经验看,产业结构高级化过程是价值创造由产业链中间的加工制造环节向两端的研发、设计、品牌、咨询、财务、营销等各类专业化服务环节攀升的过程。产业结构高级化是指产业结构由低级向高级的动态演进趋势。主要包括四个方面的内容:①产业结构重心由第一产业向第二产业,再向第三产业依次演进;②产业结构沿着劳动密集型—资本密集型—技术密集型方向演进;③产业结构发展从低附加值产业占优势地位向高附加值产业占优势地位演进;④产业结构发展从低加工度产业占优势地位向高加工度产业占优势地位演进。随着产业结构向更高层次进化,生产要素中的知识、技术、信息密集度增高,产业发展对人力资本以及公共服务环境也提出了更高要求,公共服务发展水平也就成为影响产业结构高级化的重要因素。深入研究公共服务发展对产业结构高级化的影响对我国产业结构升级和建设现代化经济体无疑具有重要现实意义。

关于公共服务对经济发展和产业升级的作用与影响,国内外已有不少研究。德国经济学家Wagner(1882)在考察了十九世纪一些欧洲国家以及日本、美国等国公共支出的增长情况后发现,随着人均收入水平提高,政府支出占国民收入的比重将会提高,该结论被称为“瓦格纳定律”[1]。Barro(1990)引入内生增长模型,认为公共支出占GDP比例提高会促进经济增长[2]。Devarajan, Swroop and Zou(1996)通过对43个发展中国家的实证分析表明,政府生产性支出占总支出比重与经济增长负相关,而非生产性支出占比与经济增长正相关[3]。Jan Owen Jansson(2006)认为服务经济是产业高级化的表现形式,服务经济扩张的一个主要动因是教育、医疗和社会保障等公共服务推动[4]。

石奇等(2012)利用我国1979-2008年的数据实证分析了政府生产性公共支出对三次产业生产要素积累的正向结构效应,结果显示财政基本建设支出、教育支出和科研支出直接推动了社会物质资本和人力资本积累[5]。郭小东等(2009)利用跨国面板数据实证检验了政府支出规模、生产要素积累与产业结构变迁的内在作用机制,发现政府支出规模促进了第三产业发展,而在一定程度上抑制了第一、第二产业发展[6]。张宏霞(2010)对1978-2008年间我国地方政府投资与产业结构关系的实证研究显示,公共投资与三次产业总产值均具有长期正向均衡关系,对第二产业的促进作用最大,第三产业次之,第一产业最弱[7]。查华超(2016)构建空间面板模型研究发现,地方政府支出对我国产业结构升级具有显著的空间溢出效应,其中影响人力资本供给、促进科技进步与农业发展的生产性支出和其余一般性支出对产业结构升级有积极的促进作用,而以社会保障为主的社会性支出对产业结构升级的正面影响不显著[8]。吴福象(2013)基于新经济地理学视角,认为基础设施存在空间“溢出效应”,一个地区基础设施存量越多,该地区经济活动聚集的“向心力”就越大,对当地经济的促进作用就越强[9]。郭庆旺和贾俊雪(2006)将政府公共资本投资分为政府物质资本投资和人力资本投资进行的研究表明,两种形式的政府公共资本投资与经济增长之间存在着长期均衡关系,其中政府公共物质资本投资对长期经济增长的正影响更为显著,而政府公共人力资本投资对长期经济增长的影响较小[10]。刘兰娟等(2013)的研究表明财政科技投入对劳动报酬占比尤其是第三产业的劳动报酬占比具有显著的正向促进作用,对于住宿和餐饮等需要升级的劳动密集型产业部门的影响尤其明显[11]。

综合以上文献,目前国内外研究多关注公共支出对产业结构的作用,但对于公共服务与地区产业结构升级、区域经济协调发展关系的探讨不多。本文借鉴安体富(2008)[12]和冉光和等(2009)[13]的研究方法,从公共服务均等化视角将公共服务定义为由国家或地区公共服务组织通过财政提供的纯公共和准公共产品或服务,主要涵盖社会保障、公共安全、公共卫生、基础教育、基础设施、环境保护和科学技术。在此基础上我们利用2007-2015年中国263个地级市的面板数据实证分析公共服务对产业结构高级化的影响,重点检验公共服务在推动产业结构升级过程中发挥的作用、公共服务是否与当前产业结构升级步伐匹配以及是否存在区域差异等,以期能对我国构建现代化经济体系提供决策启示。

二、理论分析

基于产业结构优化理论,本文构建多条公共服务的产业结构高级化影响路径。具体如下:

1.促进分工深化。斯密认为分工受市场范围限制,而市场范围主要是人口规模和地理范围,因此交通运输便利程度成为分工与交易的决定性因素之一。高速公路、港口、通信和电力设备等基础设施改善缩短了城市之间、企业之间的时空距离,有利于扩大市场交易范围。随着交通和通讯基础设施的完善,厂商销售范围日益扩大,为提高交易效率,产业部门不断细化,新的产业部门不断产生,分工不断深化,从而推动产业结构从低加工度水平向高加工度水平不断演进。

2.促进人力资本积累。内生增长理论中,卢卡斯(1988)将人力资本内生化,认为人力资本积累具有正外部性,实现长期经济增长[14]。一个国家或地区人力资本的形成,政府的教育投入和医疗卫生投入起到关键性作用。因此政府的教育和医疗卫生投入有助于提升劳动力质量并推动产业结构升级。一方面,劳动力质量的提高为技术进步,研发创新提供智力来源,从而加快技术进步,从根本上提高产业结构转换能力;另一方面,劳动力总体素质的提高和劳动力禀赋结构的优化从供给方面推动产业结构从劳动密集型产业向资本密集型和知识密集型产业演进。

3.促进技术进步。罗默(1990)将技术进步看作经济增长的内生变量,认为知识和技术的外溢性使要素边际报酬不变或递增,提高经济长期增长率[15]。政府通过基础研究、应用研究和试验开发领域投入,为企业从事后续研究开发活动打下良好基础,降低市场风险,从而推动企业进一步研究开发,创造出新的产品和服务、采用新的生产方式、开发新的组织形式。随着新产品和生产方式的不断出现,一些落后的过时产品和生产方式便会不断消亡,因此产业结构得到改善。

4.扩大居民消费。消费需求总量和消费结构变化将引起产业的扩张和缩小,也会带来新产业的出现和旧产业的消亡。居民消费需求与人均收入、经济发展水平、社会福利水平等因素相关。政府在基础教育、公共医疗、社会保障等方面的投入,间接增加了居民可支配收入,不仅扩大消费需求,而且促进居民消费结构多样化和高度化,从而推进产品更新换代和产业升级。

5.促进对外开放。在开放经济条件下,社会分工打破国界,各国通过在国际市场上发挥比较优势获得比较利益。林毅夫的新结构经济学(2012)认为政府增加投入和完善软硬基础设施有助于提升本国在国际贸易中的比较优势、扩大商品和劳务出口,拉动国内相关产业升级,同时还有利于进口国内稀缺资源,弥补国内产业短板[16]。此外,公共基础设施投入还增加了国内物质资本存量,改善了国内投资环境,有助于引入外来资本,外资企业带来的先进技术和管理经验不仅直接促进国内产业结构升级,还会通过上下游联系间接带动其他相关产业升级。

三、模型设定、数据说明与描述

(一)模型设定

接下来本文将构建计量模型实证检验我国公共服务与产业结构之间的关系。模型将产业结构高级化作为因变量,公共服务发展水平作为自变量。考虑到遗漏变量缺失将降低统计有效性,本文结合贾妮莎等(2014)[17]、付宏等(2013)[18]、王定详等(2013)[19]、张国强等(2011)[20]和汪伟等(2015)[21]的研究,将外商直接投资、金融发展、高技能人员投入、固定资产投资和人均收入作为控制变量纳入实证模型。模型设定如方程(1):

UPGit=αit+β1lnBPSit+β2lnCapitalit+β3lnFDIit+β4lnFIit+β5lnEmpit+β6lnPGDPit+εit

(1)

考虑到产业结构调整具有动态效应,上一期产业结构高级化水平影响当期产业结构高级化水平,我们在模型中加入因变量的滞后项并进行GMM分析。进一步得到模型(2):

UPGit=αit+β1UPGit-1+β2lnBPSit+β3lnCapitalit+β4lnFDIit+…+β5lnFIit+β6lnEmpit+β7lnPGDPit+εit

(2)

其中,i=1,2,…代表中国各个地级市,t=1,2,…代表时期。UPG代表产业结构高级化,BPS代表公共服务,Capital代表物质资本,FDI代表外商直接投资,FI代表金融发展,Emp代表高技能人员投入, PGDP代表人均收入。

(二)指标设定

接下来根据方程(2)并结合数据可得性选择模型变量的对应指标。描述产业结构高级化(UPG)的常用指标有第三产业与第二产业的比值(干春晖等,2011)[22]、产业结构层次系数、Moore结构变动指数法(王林梅和邓玲,2015)[23]、新产品产值(付宏等,2013)[18]等。其中,产业结构层次系数能较好展示三次产业结构变化情况,但不适用于计量分析。夹角余弦法将向量夹角引入产业结构测算,能更好刻画出产业比重沿着第一、二、三产业顺序不断上升的变化过程。因此,本文借鉴付凌晖(2010)[24]的夹角余弦法测算各地级市产业结构高级化水平,并采用产业结构层次系数法进行稳健性检验。夹角余弦法的计算如下:

将三次产业增加值占GDP的比重构成一组三维向量X0=(x1,0,x2,0,x3,0),再分别计算X0与产业由低层次到高层次排列的向量X1=(1,0,0),X2=(0,1,0),X3=(0,0,1)的夹角θ1,θ2,θ3,具体公式为:

UPG为产业结构高级化值。UPG值越大,说明该地区产业结构发展水平越高。

BPS代表公共服务发展水平。本文将公共服务定义为涵盖社会保障、公共安全、公共卫生、基础教育、基础设施、环境保护和科学技术的纯公共服务或准公共服务。考虑到数据的可能性,本文选取十个指标描述通讯、交通、教育、医疗、水电、环保发展状况。通讯方面,采用人均互联网和人均移动电话数,交通方面选取人均道路面积,教育方面将人均教育支出和每百人图书数作为代理指标,每万人医生数和每万人医院床位数代表医疗水平,水电方面采用人均用水量和人均用电量,环保方面选取人均工业废水排放达标量。本文首先利用熵值法测算各项指标权重,然后加权得出各个地级市2007-2015年的公共服务发展水平得分。

控制变量指标选择:(1)Capital代表物质资本,用各地区固定资产存量衡量。本文采用永续盘存法测算,Ki,t=Ki,t-1(1-δ)+Ii,t。借鉴张军等(2004)的论文,将折旧率δ设为9.6%,运用固定资产投资价格指数计算出以2007年为基期的固定资产投资,以各地区2007年固定资产投资除以10%作为该地区的基期资本存量[25]。(2)FDI是外商直接投资指标,用各地区FDI存量衡量,首先根据当年年均汇率将美元换算成人民币,然后按照固定资产存量测算方式计算,但在确定基期FDI存量时,借鉴韩峰和柯善咨(2013)的做法,将2007年FDI存量设为当年实际使用外资金额的三倍[26]。(3)FI是金融发展水平指标,用各地区年末金融机构贷款金额衡量。(4)Emp是高技能人员投入指标。本文用各地区生产性服务业就业人数表示。产业结构高级化意味着产业技术结构的高度化,而高技能人员是科技创新的核心。生产性服务业将人力资本和知识资本引入制造业,为企业的产品创新、管理等方面提供智力支持,有利于产业结构升级。鉴于此,本文用地区生产性服务业就业人数衡量高技能人员投入。(5)人均收入水平,用地区人均GDP衡量。所有货币价值数据以2007年不变价计算。

本文基于2007-2015年地级市面板数据,剔除了个别资源型城市如鄂尔多斯、包头和西部某些城市(如克拉玛依,中卫、固原等某些年份出现指标缺失),共263个地级市。数据来源于2008—2016年《中国城市统计年鉴》和各省统计年鉴。实证分析中,对所有自变量进行了对数变换。

(三)描述性分析

本文将31个省份分成三大区域,分别为:东部地区(北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、山东、福建、广东、海南)、中部地区(内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、江西、湖南、湖北、河南、安徽、山西)、西部地区(广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、重庆、四川、云南、贵州、西藏)。

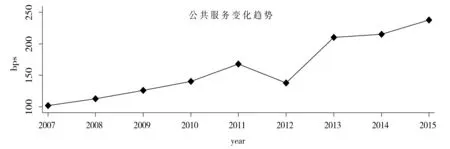

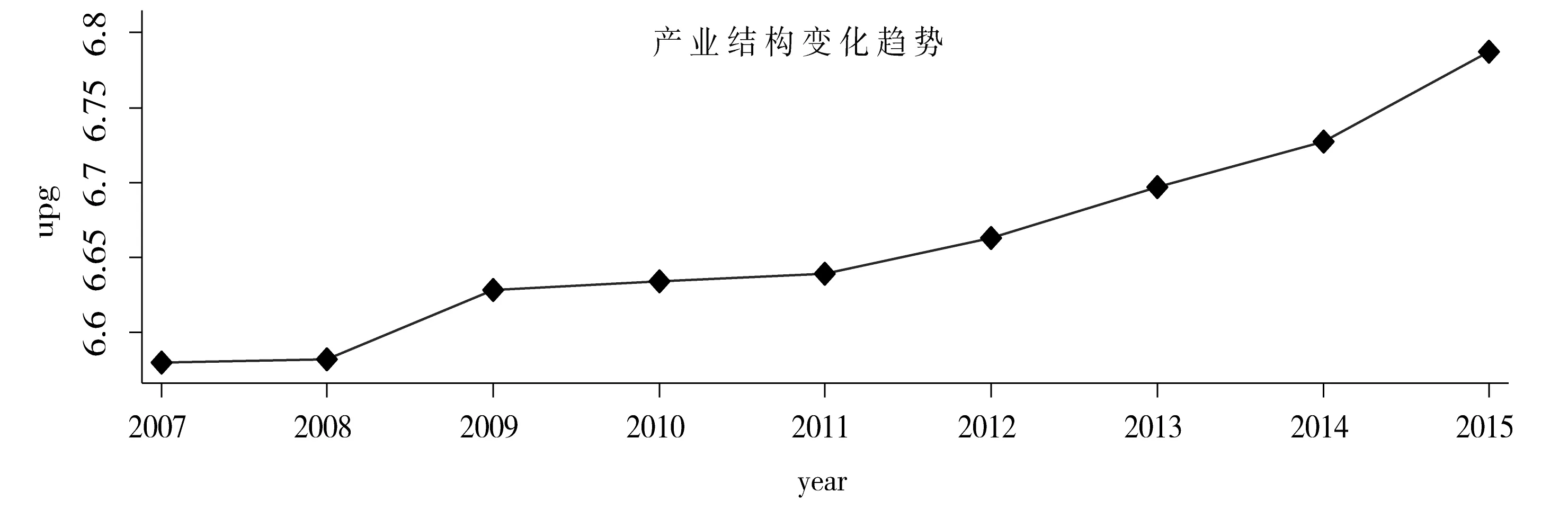

在实证分析前,先用图表描述产业结构高级化和公共服务之间的相关关系。图1给出了2007 -2015年中国产业结构高级化和公共服务的发展趋势。从图1可以看出,中国公共服务水平总体呈现上升趋势,从2007年的101.82上升到2015年的237.96;同时产业结构高级化值稳步上升。这说明伴随着公共服务水平的不断提高,中国产业结构高级化水平也呈上升态势。

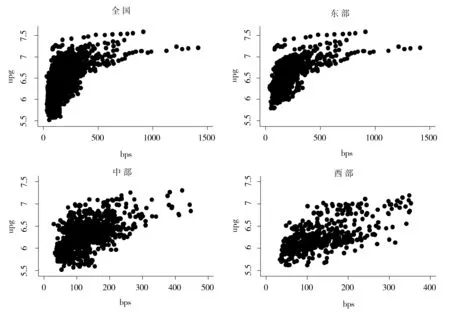

为更详细描述中国各地区公共服务和产业结构的相关关系,本文绘制了2007-2015年全国及各地区公共服务水平和产业结构高级化的散点图(见图2)。从散点图可以看出,产业结构高级化与公共服务之间存在明显正向关系,说明改善公共服务水平能优化产业结构,提升产业结构层次。具体而言,两者之间存在非线性的对数关系,且不同地区存在差异,东部地区的对数关系较为明显,而中部、西部地区表现较弱。接下来运用计量方法进一步实证研究。

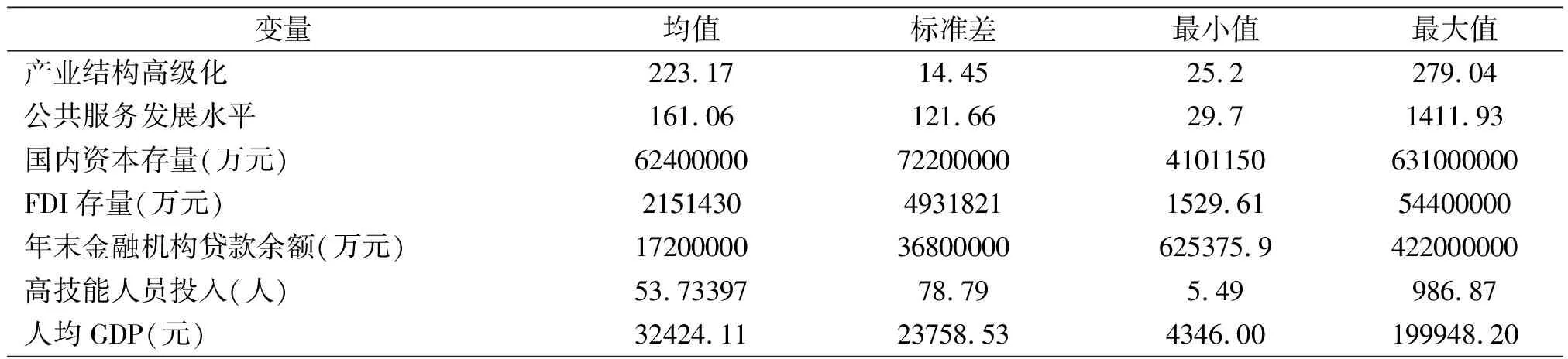

表1 变量的统计性描述

资料来源:根据2008-2016年《中国城市统计年鉴》和各省统计年鉴数据计算

图1 2007-2015年中国产业结构高级化与公共服务变化趋势资料来源:根据2008-2016年《中国城市统计年鉴》和各省统计年鉴数据计算

图2 2007-2015年全国及东中西部产业结构高级化与公共服务资料来源:根据2008-2016年《中国城市统计年鉴》和各省统计年鉴数据计算

四、实证检验与结果分析

(一)公共服务对产业结构高级化的总体效应

1.模型检验与实证结果

表2给出公共服务对产业结构高级化的回归结果,其中模型1—模型4为静态面板回归结果,包含固定效应模型和随机效应模型。运用Hausman检验对模型进行统计推断,从结果可以看出,拒绝接受随机效应原假设,固定效应模型更有效。固定效应模型加入了个体效应,充分考虑各个地区之间经济基础、技术水平、产业结构发展与调整起点的差异,统计效果更佳。

此外,考虑到经济结构具有惯性,在模型中加入产业结构高级化的滞后期,进行动态面板估计,并借助Blundell and Bond(1998)的系统GMM处理内生性问题[27]。系统GMM结合了差分GMM和水平GMM,同时引入被解释变量的多阶滞后项和差分项作为工具变量,相比差分GMM和水平GMM更能提高估计效率,模型5给出估计结果。从结果可知,所有变量均在1%的显著性水平上通过检验。自相关检验AR(2)无法拒绝原假设,表明模型扰动项不存在序列相关,模型设定合理。Sargan检验统计量的P值大于1%,接受“所有工具变量都有效”的原假设,表明模型工具变量不存在过度识别问题。

表2 公共服务发展对产业结构高级化影响的回归结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著,小括号内是t值,中括号内是p值。AR(2)为误差项的自相关检验,Sargan检验为工具变量的过度识别检验,都在1%的显著水平上通过了检验.

2. 公共服务对产业结构高级化的总体效应分析

从表2的模型1和模型2可看出,在不考虑其他因素影响产业结构高级化的情况下,公共服务对产业结构高级化在1%水平上显著,公共服务发展水平提高1%,产业结构高级化将提高0.0237%和0.0252%。模型3和4加入外商直接投资、金融发展水平、高技能人员投入、资本存量和人均收入五个控制变量后,公共服务仍在1%的显著性水平上通过检验,表明公共服务对产业结构高级化有显著的正向促进效应,与前文预期及数据观察一致。本文认为原因可分为四方面:一是改善基础设施有利于降低交易成本,进而扩大市场规模和推动产业分工;二是普及基础教育和提高公共医疗水平有利于地区人力资本“质”与“量”的积累,为产品创新、管理创新提供智力支持;三是完善社会保障体系减少了居民的预防性储蓄,从而扩大居民消费和提升消费水平,倒逼企业提升产品竞争力;四是在“蒂伯特选择”①作用下,人们倾向于流向教育水平更高、医疗条件更好、绿化环境更好、通讯和交通更便捷的地区,大量劳动力集聚加快知识和技术溢出,推动地区产业发展。公共服务为生产要素优化与产业结构调整发挥了基础性作用,为地区经济长足稳定发展打下坚实基础。

模型5加入了被解释变量的滞后一期,系数ρ=0.825,表明上一期产业结构高级化对当期影响显著。由于产业结构调整的影响因素如技术创新、人力资本、贸易结构、经济体制等在一定时期内很难改变,因此产业结构调整具有惯性。

动态面板模型的控制变量中,金融发展水平、资本存量和人均GDP的估计系数值均显著为正,说明提高金融发展水平、提高资本存量和人均收入对产业升级有明显的促进作用。外商直接投资的系数显著为负,这可能是由于外商投资大部分流入了制造业,对第三产业尤其是生产性服务业的影响较小,总体上不利于产业结构的内部优化。

(二)公共服务影响产业结构高级化的区域差异

1.模型检验与实证结果

考虑到中国经济发展的不平衡性,本文进一步分区域考察公共服务对产业结构高级化的影响,表3报告了估计结果。

由于动态面板模型加入滞后项,考虑了产业结构调整具有惯性,同时系统GMM能有效处理模型内生性问题,统计效果更佳,因此将动态面板模型作为考察区域差异的实证模型。为增强统计结果的可靠性,我们对模型设定和工具变量有效性进行检验。其中,所有回归结果扰动项的自相关检验AR(2)都无法拒绝原假设,表明模型扰动项不存在序列相关,模型设定合理;Sargan检验统计量的P值大于1%,接受“所有工具变量都有效”的原假设,表明模型工具变量不存在过度识别问题。

2. 公共服务影响产业结构高级化的区域差异分析

从表3的估计结果可知,公共服务的系数估计值在各区域均为正,且都显著。其中,东部地区的系数估计值最大,为0.0046,西部次之,为0.0022,中部最小,为0.0017。当前中国经济发展水平存在较大的区域差异,工业化进程截然不同,东部地区已迈入工业化中期,而中西部地区仍处于工业化前中期。在以GDP为导向的各级官员晋升考核机制下,这种地区经济水平差异使拥有财政支出自主权的地方政府在公共支出选择上产生差异。富裕地区经济实力较强,既能通过增加基础设施支出改善投资环境,吸引外商资金,也能通过改善地区医疗、教育、环境等城市公共服务吸引不同层次的劳动力。贫穷地区流动性较差,地方政府更愿意改善投资环境吸引外来资本,容易忽视医疗、教育等提高社会福利水平的公共服务。技术进步是提高生产率的重要因素,人力资本又是技术进步的核心。尤其在当前中国“人口红利”逐渐消失、产业结构升级不断加快的社会背景下,地方政府应调整公共支出结构,加大教育、科技、医疗卫生与环境等公共服务投入,积极吸引高素质劳动力流入,加快人力资本积累,发挥人力资本在产业结构高级化进程、经济增长中的重要作用。因此,一方面,地方政府应确保公共服务的有效供给,发挥好公共服务对产业结构高级化的促进作用。另一方面,对于经济发展水平较低的地区,由于地方财政较弱,应加大中央、省级财政支持力度,引导落后地区由传统的公共基础设施投资支出转向兼顾教育、科技、医疗卫生等公共服务,进一步提高社会福利水平,为地区产业转型升级和经济长足发展积累更多人力资本,缩小区域经济发展差距。

表3 分地区公共服务对产业结构高级化的回归结果(动态面板回归)

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著,小括号内是t值,中括号内是p值.AR(2)为误差项的自相关检验,Sargan检验为工具变量的过度识别检验,都在1%的显著水平上通过了检验.

从表3报告的估计结果来看,上一期产业结构高级化对当期影响显著,东、中、西部地区滞后一期系数分别为0.94、0.81和0.72,印证了产业结构调整具有惯性,是一个动态的扬弃过程,产业结构高级化进程有着自我促进或阻碍的内在动力机制(付宏等,2013)[18]。

(三)稳健性检验

为增强实证的有效性,本文进行稳健性检验,方法是运用产业结构层次系数法重新测算产业结构高级化。表4报告了全国及分地区稳健性检验回归结果。从结果可知,无论是全国还是分地区回归,公共服务发展水平的系数值均在1%的显著性水平上为正,与前文完全一致,说明解释变量公共服务发展水平对被解释变量产业结构高级化的解释力具有很好的稳定性,提升公共服务水平确实可以促进产业结构高级化。

表4 全国及分地区稳健性检验(动态面板回归)

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著,小括号内是t值,中括号内是p值.AR(2)为误差项的自相关检验,Sargan检验为工具变量的过度识别检验,都在1%的显著水平上通过了检验.

五、结论和研究启示

(一)研究结论

本文利用中国2007-2015年263个地级市的面板数据实证检验了公共服务发展水平与产业结构高级化的相关关系,并对东、中、西部地区的公共服务促进产业结构高级化效应进行比较,结果表明:公共服务对产业结构高级化具有积极推动作用,公共服务水平的提高通过降低交易成本、促进人力资本积累以及增加消费需求等方式加快产业结构高级化进程;分地区回归中,公共服务对产业结构高级化的影响仍然显著,其中东部地区影响最大,西部次之,中部最小。稳健性检验验证了本文的基本结论,表明公共服务对产业结构高级化有明显促进作用。

(二)政策启示

基于实证研究,我们可以得到如下政策启示:各级政府应加快由“经济建设型”财政向“公共服务型”财政转变,确保公共服务的有效供给,发挥公共服务在减少交易成本、积累人力资本和提高消费能力的积极作用,以促进产业结构高级化;逐步取消以GDP为导向的政绩评估标准,构建公共服务有效提供的政绩评价机制,以引导政府调整财政支出结构,充分发挥公共服务在生产要素优化与产业结构调整中的重要作用;对于经济发展水平较低的地区,地方财政较弱,应加大中央、省级财政转移支付力度,提高基本公共服务均等化水平;完善公开、参与的公共服务制度,鼓励公民参与公共事务管理与决策,加强政府招投标、财政支出等信息公开化、透明化。

(三)研究不足与展望

本文仍存在一些不足之处,一是对于公共服务指标的测算,受数据可获得性限制,只使用了十个方面指标,未来可对相关数据进一步挖掘;二是内生性方面,公共服务促进产业结构高级化,同时产业结构优化也会提升公共服务发展水平,即公共服务与产业结构高级化之间存在内生性,而本文没有很好地处理这一问题。

[注释]

① 蒂伯特选择是指当人们意识到当前居住地不能满足其对公共产品的要求,或发现存在其他居住地能提供更好的福利时,人们就会“用脚投票”流动到令他们满意的公共服务与税收组合的城市。原文请参考” Tiebout, C.M.,1956,‘A Pure Theory of Local Expenditures′, Journal of Political Economy,64(5),pp.416-424. ”