毛泽东:“佛教还真有些辩证法”

★毛 胜

1919年春,文七妹去长沙治病时,同毛泽东、毛泽民(左二)、毛泽覃(左一)留下的合影

毛泽东的一生,与佛教有着不解之缘。从小时候受到母亲影响虔诚信仰佛教,到转变成马克思主义者后善于汲取佛教思想的有益成分,到新中国成立后注意保护佛教界和佛教徒的合法权益,再到关注佛学和宗教问题的研究,毛泽东与佛教的故事,值得我们细细品味。

★ 对信佛往事和信仰经历的回忆

1949年冬天,毛泽东在中南海颐年堂会见章士钊、符定一、刘斐、仇鳌等人时,回顾了自己选择马克思主义的心路历程:“我是从农村生长出来的孩子”,旧社会的东西“对我都产生过影响”;之后,有段时间“受到梁启超办的《新民丛报》的影响,觉得改良主义也不错,想向资本主义找出路,走西方富国强兵的路子”;直到十月革命发生,马列主义传到中国,“我才接受马克思主义”。毛泽东还总结说:没有“生而知之的圣人”,我也是“逐步认识社会,走上革命道路”的。不过,当我“打定主意走自己的路”,意志是很坚定的,当年有很多朋友“去法国勤工俭学,我没有去”。

诚如毛泽东所言,一个人的成长环境,对他的思想观念有着很大的影响。19世纪末,中国湖南,乡村农家,这样的时空背景,注定了毛泽东和千千万万的普通儿童一样,浸染在儒释道的传统文化和信仰环境中。对儿时的毛泽东来说,最主要的影响,一是私塾的儒家文化教育,二是母亲信仰佛教的影响。这也是他自己后来常常谈起的话题。

1936年10月,毛泽东在陕北对美国记者埃德加•斯诺说:我从8岁到13岁,一直在本地一个小学堂读书,主要是“读孔夫子的《论语》和《四书》”。不过,少年毛泽东对儒家经典的兴趣不大,对孔夫子的印象也算不上好。据他的塾师毛宇居回忆,毛泽东“最喜欢看的是《精忠传》《水浒传》《隋唐演义》《三国演义》和《西游记》等中国古典小说。当时私塾的规矩,认为小说是杂书,不准学生看,因此,他总是偷着看,见我来了,就把正书放在上面。后来我发觉了,就故意多点书,叫他背,但他都背得出来”。尽管如此,毛泽东还是打下了扎实的传统文化功底,让他日后能够“评古论今”“古为今用”,进而能够把马克思主义与中国传统文化有机结合起来。

相比较而言,少年毛泽东对神佛的态度,要比他对孔夫子的态度好很多。韶山地区历来有“信仰山佛”的社会风俗,毛氏宗族亦有信佛的传统。毛泽东母亲文七妹更是虔诚的佛教徒,对他产生了直接影响。毛泽东和斯诺谈话时说,母亲不仅自己信佛很虔诚,而且“向自己的孩子们灌输宗教信仰”。由于父亲毛顺生“不愿意和神佛打交道”,所以毛泽东和他的母亲很伤心,并尝试让毛顺生转变态度,像他们一样信佛,但没有成功。1959年6月重返韶山旧居时,毛泽东指着堂屋正中摆过神龛的地方说:“这是我初一、十五工作的地方。”他还绘声绘色地对乡亲们说起幼年时在外婆家“拜石观音为干娘”之事。

然而,跟随母亲信佛,毕竟有些“随波逐流”的味道。随着读书的长进、知识的积累,毛泽东不仅没有转变他父亲,自己也变得“敬鬼神而远之”。他在与斯诺的谈话中提到,韶山冲的一所小学来了一位新教师,他“反对佛教,想要去除神佛”,是一个“‘激进派’教师”。当他“劝人把庙宇改成学堂”时,引起很大争议。但是毛泽东却“钦佩他,赞成他的主张”。对此,萧三后来回忆说:“这人姓李名漱清”“他反对迷信,打菩萨,办学堂,劝人用庙产兴学。乡人都反对他。毛泽东同志却称赞他,赞同他的意见”。

★ 对佛教文化和佛学研究的关注与见解

尽管毛泽东很早就转变了认识,不再信佛了,但他对佛教文化的兴趣一直没有中断。1917年暑假,他与萧瑜结伴外出“游学”时,专程前往湖南宁乡沩山的密印寺,与住持方丈讨论佛教在中国的组织问题以及佛学、孔子和老子。据曾任宁乡县委书记的张鹤亭回忆,1955年12月,毛泽东来湖南视察,与他谈话时提及与萧瑜游学沩山之事,并说:“沩山是个好地方,有个密印寺,要好好保护起来。”

住在密印寺的当晚,毛泽东、萧瑜就中国的宗教问题特别是儒释道各抒己见,进行了深入的讨论。他们认为,中国人可能有“宗教信仰”,但绝少发展到“宗教狂热”。正因为如此,儒释道等不同的宗教可以和平共存,中国历史上“没有像其他国家那样的宗教战争”,“几个宗教能够和谐的共存,对国家来说,是很好的事情”。他们还谈到各大宗教不仅可以在中国社会和平共存,而且可以“和谐地存在于每个人的心灵之中”。萧瑜举例说,他家里既摆放着“刻着天、地、君、亲、师的牌位”,又悬挂着“一幅释迦牟尼佛的画像”,后来还在佛祖画像旁边挂上了“一幅背着十字架的耶稣画像”。萧瑜认为他家中的这个“宗教共和国”,生动地反映了大多数中国人宗教信仰的状况。毛泽东也认为,这是中国“宗教自由的一个好例证”,并指出这也显示出中国人“宗教本性的薄弱”。

在半个多世纪的革命生涯中,毛泽东经常阅读佛教典籍,对佛教文化有很深的了解。据他的图书管理员逄先知回忆,毛泽东经常阅读宗教方面的著作和文章,对《金刚经》《华严经》等中国佛教主要宗派的经典,以及关于这些经典的研究成果,他“都读过一些”;对禅宗学说、慧能的思想及《六祖坛经》,毛泽东尤为重视,不仅“要过多次,有时外出还带着”,对哲学期刊上关于禅宗哲学的文章也比较关注。

平时,路过佛教圣地,毛泽东都会兴致勃勃地游览一番。1952年10月29日,他视察徐州时,来到云龙山,和当地同志共同研究了石佛像的历史和艺术价值。据随行的李家骥回忆,他们还一起认真看了1438年《重修云龙山兴化禅寺记》的石碑,上面写道:石生崖岩间,人因刻之以佛,故又名石佛寺,而兴化之名不知始于何代。因岩石上有开元间人的题名,可断定梁宋时已有寺,以后800年寺之兴废无从考察。1432年寺毁于火,大石佛仍然完好。看后,毛泽东连连说:“国之瑰宝啊!”

就佛教文化对毛泽东的启发来说,除了那些他用来阐发理论政策的典故,尤为重要的是“佛教中国化”的成功往事。或许,这正是他谈论佛教时经常提及惠能、《坛经》、禅宗的缘由所在。林克后来回忆说,毛泽东向他谈过“慧能学说在佛教史上的地位”,认为“慧能主张佛性人人皆有,创顿悟成佛说,一方面使烦琐的佛教简易化;一方面使印度传入的佛教中国化”。因此,慧能“被视为禅宗的真正创始人,亦是真正的中国佛教的始祖”。因为关注佛教中国化,毛泽东时常谈到佛教文化交流与佛经翻译历史。1945年5月31日,他在中共七大上指出:“中国历史上也有翻译工作,唐僧就是一个大翻译家,他取经回来后设翻译馆,就翻译佛经。”1959年10月22日,他同班禅额尔德尼等人谈话时又说,中国大乘佛教的传播,有鸠摩罗什的功劳,因为《金刚经》的汉译本就是鸠摩罗什及其弟子们翻译的。显然,毛泽东论述佛经翻译时,一个参照系就是马克思主义著作的翻译与马克思主义中国化。

在谈论佛教时,毛泽东还很在意其哲学内容,特别是辩证法的观点。1958年6月30日,赵朴初陪同毛泽东会见柬埔寨佛教代表团时,两人就谈到了佛教哲学。毛泽东问赵朴初:佛说第一波罗蜜“即非第一波罗蜜,是名波罗蜜”,与佛说赵朴初“即非赵朴初,是名赵朴初”,是不是“先肯定,再否定,再来一个否定的否定”?赵朴初知道毛泽东熟读《金刚经》,回答说:应该是“同时肯定又同时否定”。毛泽东听后表示:“佛教还真有些辩证法。”他后来还对人说赵朴初:“这个和尚懂得辩证法。”

新中国宗教学研究的起步和发展,也得益于毛泽东的关注和指示。1959年10月13日,他在中南海对任继愈说:“宗教问题很重要,要开展研究。”“我们过去都是搞无神论,搞革命的,没有顾得上这个问题。”现在,不能再忽略宗教问题,要抽调专人对基督教、佛教、道教各宗教进行研究。任继愈的儿子任重后来问父亲,他和毛泽东谈哲学、宗教问题的感觉是什么。任继愈回答说,他“也没太想到,作为政治领袖,他在哲学、宗教方面书读过很多,而且真看透了,记忆也很准确,谈话中准确引经据典来加强对观点的支持。毛泽东视野宽,掌握社会情况,有自己独到的见解但并不偏颇,交流中谈话轻松而且深刻”。

1961年1月23日,毛泽东与班禅额尔德尼谈话时,也说到佛学研究的事情,表示:“佛学不可不学”,我赞成“有几千人学经,成为佛学知识分子”。现在的佛学院“两年毕业,专搞政治”。我看“政治上好,在佛学方面却没有学问,还是不行的”。要搞四年制,加两年“专门研究佛学”。他表示自己也很想研究佛学,有机会要请班禅给他讲一讲。毛泽东在谈话中,还说到佛教经典《金刚经》,认为它“很值得一看”。

1954年9月11日,毛泽东在全国人大一届一次会议上,与青海代表、中国佛教协会代理会长喜饶嘉措谈话

★ 对佛教界合法权益和佛教徒信仰自由的尊重和保护

1949年9月,在新政治协商会议第一届全体会议上,赵朴初和吴耀宗、邓裕志等宗教界代表一起,参与了《中国人民政治协商会议共同纲领》的讨论和制定。《共同纲领》总纲第五条规定人民有思想、言论、结社、宗教信仰等权利,得到宗教界人士和广大信教群众的拥护和支持。参加这次政协会议的邓裕志,对讨论“宗教信仰自由”的场景印象深刻,他在回忆中说:大家在讨论中提出,草案只把宗教信仰自由放在一般人民权利中,不够明确;只在民族政策中规定少数民族有宗教信仰自由,是不够的。佛教代表还提出,新中国以马克思主义为主导思想,在不信教的大背景下,在国家大法中明确规定人民享有宗教信仰自由的权利,非常有必要。根据这样的意见,会议对草案中关于人民权利的规定,作出如下修改:将“信仰……的自由权”改为“宗教信仰……的自由权”。这使我深深感到,“不信宗教的共产党对有宗教信仰者的尊重”。

《共同纲领》的相关规定,也是毛泽东认识和处理新中国宗教问题的基本遵循。1950年9月9日,法舫法师给巨赞法师写信时,建议邀请毛泽东和李济深担任中国佛教的保护者。10月14日,毛泽东在信上批示:《共同纲领》已经规定保护宗教信仰自由,“不须要再说个人保护”。关于这一点,毛泽东后来多次予以强调。1951年1月19日,毛泽东接见参加第二次全国统战工作会议的各中共中央局和大城市党委统战部负责人时指出,佛教制度如何改革,要同佛教界人士中的开明分子商量,有人反映“他们没有信教自由,庙都被占了”。对此,北京市要“给他们腾出几个庙来”,五台山关系蒙、藏两个民族,也“要重修一下”。1951年6月16日,中共中央就“汉民族中佛教问题”发出指示,强调在僧尼、住持较多的城市,必须保留一些较大的寺庙,使他们“感到信仰自由确有保障”。佛教的名山大寺及“具有历史文物价值之寺庙”,都要“妥善保护,防止破坏,不可轻易占用”;没有僧尼住持或他们自愿交出的寺宇,才可“由政府接管”。

在西藏和平解放与民主改革中,毛泽东更是始终高度重视藏传佛教问题。1951年5月23日签订的《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》,即著名的“十七条协议”明确规定:不改变“达赖喇嘛的固有地位及职权”,维持“班禅额尔德尼的固有地位及职权”,并明确达赖和班禅的固有地位及职权是指“十三世达赖喇嘛与九世班禅额尔德尼彼此和好相处时的地位及职权”;在西藏实行《共同纲领》规定的宗教信仰自由政策,“尊重西藏人民的宗教信仰和风俗习惯,保护喇嘛寺庙”,喇嘛寺庙的收入“不予变更”。1953年3月8日,毛泽东致信达赖喇嘛时又说:“西藏的宗教和在国内其他地方的宗教一样,是已经受到尊重和保护,并且还将继续受到尊重和保护。只要人民还相信宗教,宗教就不应当也不可能人为地去加以取消或破坏。”

值得一提的是,毛泽东还巧用佛祖释迦牟尼的故事来引导达赖喇嘛、班禅额尔德尼等人主动进行民主改革,给人们留下了深刻的印象。1955年3月8日,毛泽东对达赖说:释迦牟尼创立佛教,主张普渡众生,“免除众生的痛苦”,是代表“当时在印度受压迫的人”讲话。因此,信佛之人和共产党人,在为群众“解除受压迫的痛苦”这一点上有共同之处。1955年10月23日,毛泽东接见西藏地区参观团、西藏青年参观团负责人时,又对拉鲁•次旺多吉、噶雪•曲吉尼玛等人说:释迦牟尼领导人民改革“并没有饿死”,你们要学释迦牟尼“为广大群众着想,为全西藏人民谋利益”。1959年10月22日,他同班禅等人谈话时再次指出:释迦牟尼不做王子,出家“和老百姓混在一块,作了群众领袖”。毛泽东甚至提出,佛经也是有区别的,既有“上层人的佛经”,也有“劳动人民的佛经”。比如,慧能的《六祖坛经》,就是劳动人民的佛经。

1953年1月13日,中央人民政府成立了以毛泽东为主席的宪法起草委员会。年底,又成立了宪法起草小组,同样由毛泽东亲自挂帅,小组成员则是党内的几位“笔杆子”:陈伯达、胡乔木、田家英。为保证这项工作的顺利进行,毛泽东率队前往杭州,历时3个多月,专心起草宪法草案。据警卫员孙勇回忆:毛泽东在这期间,曾到杭州南高峰登山,并在山顶道观全神贯注一口气读完了一本经书。下山时,毛泽东女儿李讷不解地问:一个老和尚的破书有什么可看的?毛泽东不高兴地回答说,那不是破书,是经书!他还耐心地说,这个不是寺庙是道观,道观里的人叫道士,他们信仰道教,道教是中国人创造的、土生土长的。穿黄衣服、剃光头的和尚信仰佛教,佛教是从印度传到中国的。在中国流传的,除道教、佛教外,还有伊斯兰教和基督教,都有不少的信徒。我们一定要尊重他们的宗教信仰和习惯。毛泽东教导女儿的这番话,正是他对待宗教信仰的基本态度,并且反映在他主持制定的《宪法》之中。

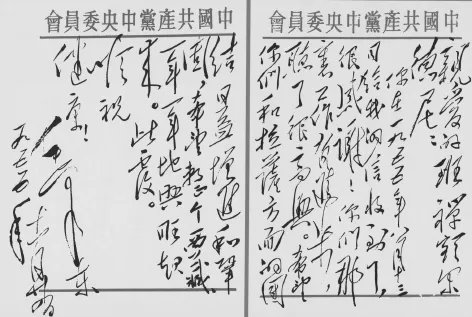

1955年11月24日,毛泽东给班禅额尔德尼·却吉坚赞的信

经过一番艰苦工作,1954年3月23日,毛泽东主持召开宪法起草委员会,代表中国共产党提出《中华人民共和国宪法草案〔初稿〕》。随后,征求全国各方面的修改意见,继续完善《草案》。9月14日,毛泽东主持中央人民政府委员会临时会议,对9月15日提交全国人民代表大会讨论的宪法草案,作最后的审议。在两条修改意见中,有一条是总纲中各民族都有“保持或者改革自己的风俗习惯和宗教信仰的自由”的提法,西藏代表认为不妥。他们觉得说“改革宗教”还可以,但说“改革宗教信仰的自由”则不妥当,好像是不要宗教了。毛泽东认为这条意见是有道理的,并指出该内容完全抄自《共同纲领》,可见《共同纲领》也有错误。最后,根据他的建议,把其中“和宗教信仰”5个字删去。

1954年9月20日,第一届全国人民代表大会第一次会议表决通过毛泽东主持制定的《中华人民共和国宪法》。这是中国历史上第一部社会主义类型的宪法,其关于宗教问题的规定,除了上面的修改,最重要的就在第三章第八十八条规定:“中华人民共和国公民有宗教信仰的自由。”这就将“宗教信仰自由”确立为社会主义中国的一项基本政策,确立为公民的一项基本权利,有利于巩固和发展党同宗教界的统一战线。毛泽东还强调,宪法是“总章程”、是“根本大法”,用宪法“把人民民主和社会主义原则固定下来”,可以使全国各族人民“有一条清楚的明确的和正确的道路可走”,从而提高建设社会主义的积极性。正如毛泽东所言,“过渡时期总路线”提出后,赵朴初号召佛教界积极投身国家建设事业,指出:“佛教徒应当是相信‘法不孤起’道理的人,那么就没有理由把自己的工作孤立起来,看做是与国家社会没有多大关系”;“佛教徒应当是怀抱‘庄严国土’的理想的人,那么就没有理由对这样空前伟大的国家建设事业认为只是从旁叫好,而可以不参加奋斗”。