税收波动影响稽查力度了吗?

刘金东,张晓旭

(山东财经大学财政税务学院,山东济南 250014)

一、引言及文献综述

中国税收收入自1996年以来大幅度、连续性超GDP增长,被称为“税收超GDP增长之谜”。但从其本身的增长曲线看,却具有明显的指数化增长特征。图1中散点为历年税收收入,曲线则是指数化拟合曲线,对比来看,两者几乎是重合的,即使在2008经济危机年份都偏离不多。这表明,中国税收增长具有内在的可控性,即政府在有意识地将税收增长保持在一定的计划路径上,印证了高培勇[1]等学者提到的税收指令性增长问题:税务部门一定时期内都会制定一定征收额度目标,这个目标对应的税收增长率往往要比同时期GDP增长率高出2~3个百分点,税收也在按照既定的路径持续增长,不会过高也不会过低。刘金东和冯经纶[2]利用Divisia指数分解方法发现,虽然在个别年度如2008年、2009年经济危机爆发的时期内,税收超GDP增长的幅度并没有较大跌落,但其促进税收超常增长的内在因素却出现了转换,经济结构调整代替部门税负提升成为推动税收增长的主要原因。这说明,无论是经济出现什么样的状况,或者起主要作用的因素发生什么样的变化,都没有影响到税收既定的增长轨道,背后“无形的手”显然不是市场,而是政府。经济因素、征管因素等都为税收超GDP增长提供了客观基础和充裕空间,而政府一直充当挖掘和利用这些客观因素的操盘手,这使得中国税收的超常增长存在极大的内生性。

在探析中国“税收超GDP增长之谜”时,先后出现了“分权派”和“集权派”两种观点。“分权派”认为税收收入的超常增长主要来自于纵向权力划分,分税制下的契约激励角度和政府竞争行为助推了税收增长[3]。与“分权派”观点相反,“集权派”学者认为税收收入的超常增长来自于中央征收集权程度的提高,在集权理论框架下,地方政府被看作是为了筹集发展地方经济必需的财政资金不惜发展预算外收入、侵蚀税基的博弈者,而中央政府负有公共服务均等化的政治义务,更倾向于透明化的预算内收入来筹集财政资金,最终,掌控主动权的中央政府为防止税基侵蚀只能逐步加强中央集权,这一集权过程的副产物则是税收征管水平的提高[4]。事实上,无论集权还是分权都只是税收增长动力的一部分,两者的交互作用共同推动了税收高速增长。汤玉刚和苑程浩[5]构建了同时包含地方政府间横向竞争和中央政府与地方政府间纵向竞争的模型框架,发现“分税制”改革以来的税权上移以及中央对地方财政收入的规范化进程都使得纵向竞争成为主要趋势,由此带来了税收的持续非常规增长。方红生和张军[6]则利用中央政府和地方政府在“攫取之手”和“援助之手”两个维度上的政策选择来解释税收超GDP增长的内生动力因素,认为“分税制”改革给地方政府造成了严重的收支不平衡,在这种情况下,需要中央政府利用两只手的政策搭配来维持宏观经济稳定和经济增长,两只手的治理模式在客观上推动了税收超常增长。他们均不约而同地提出,地方政府往往是通过加强征管来提高本地区税收收入,征管力度本身就是一项特殊的政策治理工具。

国内学者的研究显示,税收征管会表现出一定的周期波动性。例如,贾俊雪[7]认为,中国税收收入规模的变化具有一定的内在规则性和协调性,内生于宏观经济周期波动而存在。在经济波动效应之外,卢洪友和张楠[8]认为,中国税收征管水平同样具有政治波动效应。他们利用2005-2013年A股上市公司及与此匹配的市委书记更替数据实证检验发现,地方政府换届事件会提高税务机关的税收征管力度。无论是经济波动还是政治波动,都可能带来税收增长率的调整,但为了保持税收平稳增长,必须依赖于政府“有形的手”加以干预和调节,这其中最为倚重的就是对税收征管力度的控制。

税务稽查作为税收征管的重要组成部分,一方面,是对税收的查漏补缺,查补收入直接构成税收收入的一部分①根据2015年《中国税务年鉴》统计显示,2014年全国各级税务稽查部门查补收入达到了1 855.77亿元,占全年税务部门组织税收收入的1.61%。,另一方面,通过“以查促管”“以查促收”,税务稽查有助于提升纳税风气。当每年的税收成为一项既定任务,要保持税收增长的平滑性和稳定性,税务稽查是极为重要的一环。曾亚敏和张俊生[9]、周黎安等[10]均将税务稽查指标看作是税收努力和征管力度的主要体现。那么,税务稽查是否明显受到税收波动的影响?政府是否存在控制税务稽查力度来平滑税收增长的行为?这些问题有助于我们了解税收征管和税务稽查中的政府行为特征,为未来政策制定提供参考。遗憾的是,针对税务稽查力度与税收波动关系的研究在国内尚属于空白。本文主要研究的对象则是税务稽查力度与税收波动之间的关联性,税收容易受到经济因素和政治因素的影响,在周期波动背景下,当经济因素不能奏效而趋于消极或者政治周期更替而力图激进之时,管理因素是否会被政府主动控制以弥补经济面的劣势,其背后的逻辑及特征都将具有现实的启示意义。

二、研究设计

(一)命题提出

中国税收收入增长表现出典型的计划性特征,国家税务总局收入规划核算司一项重要职责就是编制税收收入中长期规划和年度税收任务,中央政府依GDP增长率预测基础上提出当年度税收增长指标,下达到省级政府,省级政府再将税收增长任务分配到各地市级政府,地市级政府再分配给县级政府。为了保质保量完成任务,上一级地方政府会适当提高税收任务量,预留出一定的空间,而在“政治锦标赛”的激励机制下,下一级政府会主动提高税收完成量,让自己超额完成任务,双重作用下,必然会带来税收高速增长。考虑到高培勇[1]等学者提出的中国税收指令性增长的特征,各级政府部门在制定税收征收目标时往往按税收增速比同期GDP增速高出2~3个百分点作为标准。那么,易于推知,税收增速高出同期GDP增速越少,征收任务的压力越大,此时就越依赖于加大稽查力度来促进税收征收;反之,若税收增速高出同期GDP增速越多,则征收任务压力越小,加大税务稽查力度也就没有太大的必要性。基于此,本文提出:

命题1 稽查力度与税收、GDP的增长率之差呈负相关。

赵志耘和杨朝峰[11]、吕冰洋和郭庆旺[12]等学者认为,税收征管水平取决于三个方面:一是纳税能力,纳税一方主观的税收遵从率,社会税收遵从率越高,则税收征管水平越高;二是征税能力,征税一方客观的税收征收能力提升,如信息化工具的引入、人员配备的提升等都可能在客观层面提升税务机构的征收能力;三是税收努力,征税一方主观的税收努力程度,税务人员的征管努力程度越高,则税收征管水平越高。纳税能力和征税能力的客观因素不容易激进式增长,遇到较差的经济形势下甚至有可能趋于消极,因此,主观上的税收努力是提升总体征管水平的关键因素。按照惯例,中央政府会在经济形势较差时提出更为严格的指导目标,这种指导目标具有一定的强制性,对税务稽查的要求也较一般年份更高。适逢亚洲金融危机的1998年和经济危机后触底回升的2010年,国家税务总局均对全国税务稽查系统查补收入提出了明确的目标要求。2016年,新常态“三期叠加”之下,经济增长困难重重,组织税收收入工作面临复杂严峻形势,国家税务总局党组再次于内部会议上明确提出了“今年稽查查补收入要再增加”的要求。因此,本文提出:

命题2 稽查力度与当年经济增长率呈负相关。

(二)变量选取

1.被解释变量。参考曾亚敏和张俊生[9]等学者的普遍做法,我们以每年各省份查补收入占该省份全国税务部门组织收入比重(RI)作为稽查力度的衡量指标。提高稽查力度的直接渠道包括扩大稽查范围和加大处罚力度两种,后续为了做渠道检验,我们还选取了立案检查户数增长率(RH)、罚金占查补收入比例(RP)作为被解释变量。查补收入、立案检查户数、税务处罚罚金收入均整理自历年《中国税务稽查年鉴》,全国税务部门组织收入来自历年《中国税务年鉴》。为了让数据更加精细,提升实证分析结果的有效性,在整理和录入数据时,本文涉及的检查户数均为立案检查户数,剔除了自查户数。

2.解释变量。针对提出的命题1和命题2,我们分别选取了税收与GDP增长率之差(RTG)、GDP增长率(RG)作为关键的解释变量。税收增长率按照分省份的全国税务部门组织收入来计算,GDP增长率则来自于中经网分省份宏观统计数据库。

3.控制变量。考虑到各省份经济发展水平和“生产型政府”支出倾向不同,同时加入了人均GDP(PGDP)、人均财政支出(PE)为控制变量。由于私营企业相比国有企业等其他企业类型,在规模化经营、规范化程度及政治关联度方面均不占优,纳税问题较多,此处加入私营企业密度(DENP)作为控制变量,私营企业密度以各省份私营企业工商登记注册户数除以该省份地区生产总值计算得出。我们的省级面板数据时间跨度为2001-2013年,中间出现了一次金融危机和一次经济危机,为了消除经济周期性的影响,我们参考Folster和Henrekson[13]的做法,将与经济周期较为密切的城镇登记失业率(UNEM)也作为控制变量加入进来。以上数据均来自中经网分省份宏观统计数据库。另外,中国每5年会有一次换届,这种政治周期波动同样需要控制,我们对换届年份的前一年如2001年、2006年、2011年分别设置了年份虚拟变量。

三、税收波动影响稽查力度的实证分析

(一)模型构建

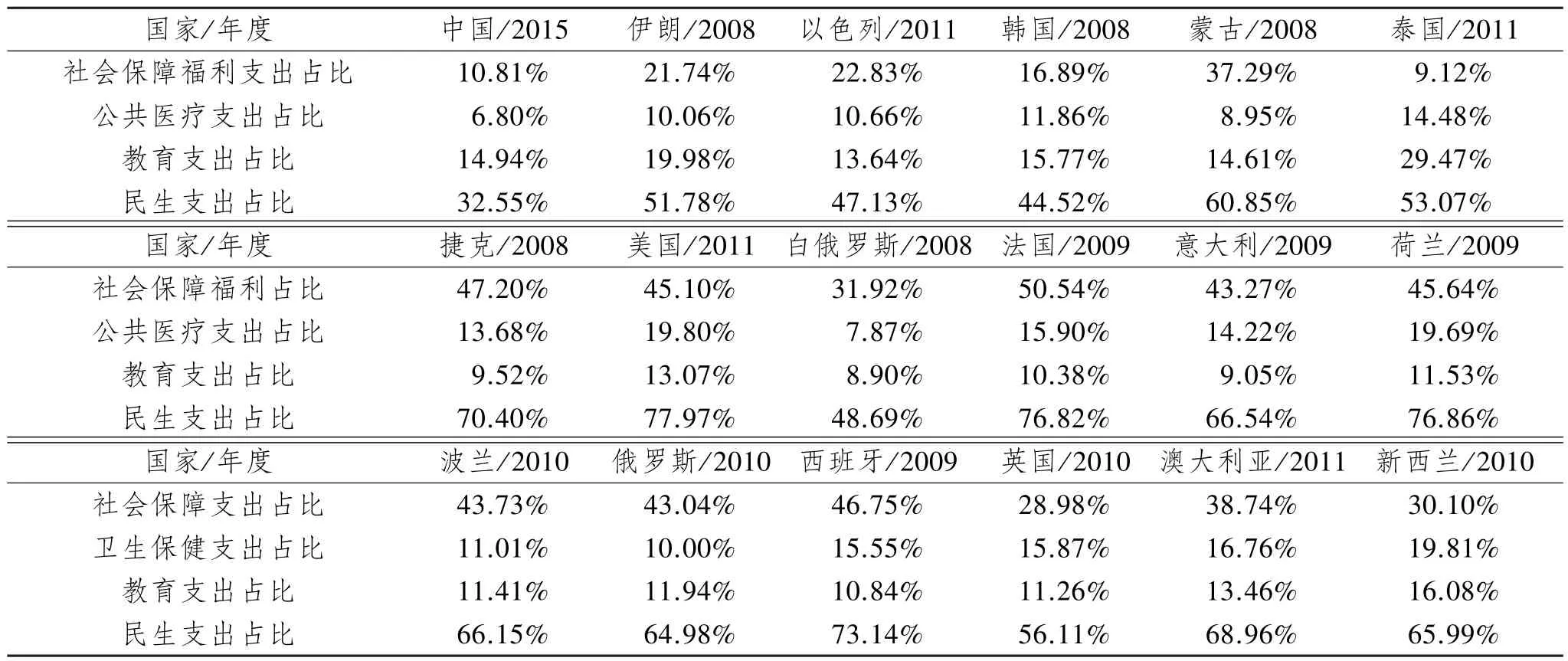

按照上述研究设计,构建固定效应模型:

其中,Θit表示控制变量集,ui表示不可观测的省际效应,ut表示年度虚拟变量,εit表示随机误差项。由于税务处罚罚金收入只在个别省份有统计,数据缺失严重,无法构建完整的面板数据结构,此处被解释变量仅包括查补收入占该省份全国税务部门组织收入比重(RI)和立案检查户数增长率(RH),后续我们将利用混合截面回归对罚金占查补收入比例(RP)做实证分析。

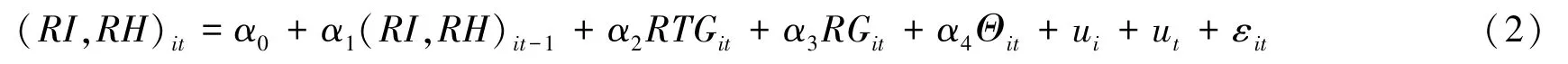

考虑到宏观经济变量之间可能存在的严重内生性问题,我们在此同时使用系统GMM方法做面板回归,构建动态面板模型:

估计时,各个变量均视为内生变量,以各自的二阶滞后项作为工具变量。

(二)实证结果

模型估计结果如表1所示。Arellano-Bond自相关检验显示,GMM模型回归中的扰动项差分存在一阶自相关,但不存在二阶自相关,故接受“扰动项无自相关”的原假设。Hansen检验P值为1,故接受“所有工具变量都有效”的原假设。两个检验意味着本文建立的系统GMM模型是合理的。

无论是固定效应模型还是GMM模型,税收与GDP增速差(RTG)均与查补收入占比(RI)负相关,系数估计值均在1%水平内显著,从而验证了命题1。在控制了系统内生性之后,GMM模型中税收与GDP增速差(RTG)系数估计值为-0.007,这意味着税收增长率与GDP增长率之差每缩小1个百分点,则查补收入占税收收入的比重就提高0.007个百分点;反之,税收增长率与GDP增长率之差每扩大1个百分点,则查补收入占税收收入的比重就降低0.007个百分点。这表明,政府确实存在主观调节稽查力度的现象,而且稽查力度的调节是以税收与GDP增速差为盯住目标,与其方向相反。这也间接证实了高培勇[1]的指令性增长观点,税收征收额目标增长率一般是以当年同期GDP增长率为基础加上2~3个百分点,在自上而下层层分解和层层加码下,税收目标增长率与当期GDP增长率之间的差额还会继续扩大几个百分点。那么,当地方政府税收增长率超出当期GDP增长率的幅度过小时,就会产生无法完成任务的政治压力,从而触发了加大稽查力度、“以查促收”的行为动机。

无论是固定效应模型还是GMM模型,GDP增长率(RGDP)均与查补收入占比(RI)负相关,系数估计值均在1%水平内显著,从而验证了命题2。这意味着GDP增长率越低,查补收入占税收收入的比重就越高,税务稽查力度越大。这是因为经济形势往往具有持续惯性特征,当经济形势恶化的时候,未来的经济增长预期和税收增长预期都会相对悲观,国家税务总局防患于未然,为了让税收收入规模不受太大影响,会主动而为,提前布局加强稽查力度,以抵补经济萧条时期税收乏力带来的波动。命题2与命题1虽然本质上同是政府行为决定,但层次却存在差别:命题1主要是地方政府在税收任务压力下自发形成的一种反向调节机制,其面对的是条条块块的政治压力;命题2则是中央政府在保证税收平稳增长压力下自发形成的一种反向调节机制,主要针对的则是整体的经济波动风险。

表1 面板数据回归结果

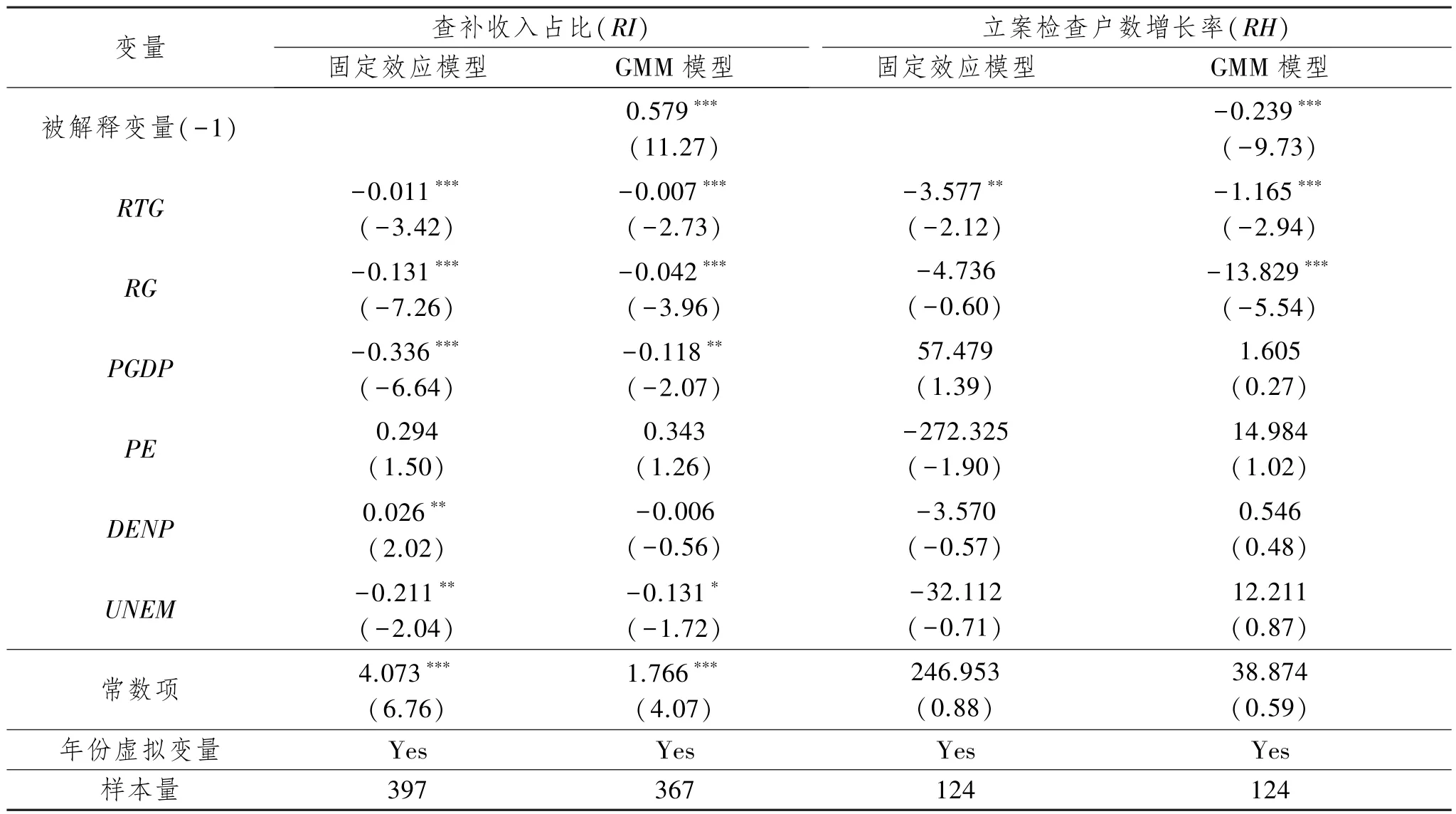

要想获得更多的查补收入,有两种渠道:一是扩大稽查范围,捕捉更多的问题户;二是加大处罚力度,施以比往年更加严厉的罚金。为此,我们收集了相关数据做两部分实证分析。一是利用立案检查户数增长率作为被解释变量进行面板回归,如表1所示,控制系统内生性后,GMM模型显示税收与GDP增速差(RTG)与GDP增长率(RG)系数估计值均显著为负,这同样符合命题1和命题2的推论,表明政府会通过扩大稽查范围来加强稽查力度。但是,这并不能否定政府同时通过加大处罚力度来加强稽查力度的可能性。为此,我们也收集了2009年以来税务稽查罚金占查补收入比重的数据,由于是逐条整理自历年分省份税务稽查工作总结,数据缺失严重,此处是以混合截面数据形式进行回归,结果见表2第二列所示,无论是税收与GDP增速差(RTG)还是GDP增长率(RG),系数估计值均不显著。另外,为了控制内生性,我们以解释变量的滞后一期进行回归,结果见表2第三列所示,RTG和RG的系数估计值同样均不显著。

表2 混合截面数据回归结果

回归结果表明,经济波动和税收波动均没有显著影响罚金收入占比,换言之,政府对稽查力度的调节并非是通过加大处罚力度的渠道实现。长期以来,对于税务稽查处罚中自由裁量权的质疑不断出现,也促使税务部门不断强调对自由裁量权的规范。例如,北京市国税局近年来在大力推进依法治税建设中提出了“探索统一全市国税系统行政处罚标准,规范自由裁量权”。这对提升我国税务稽查执法规范性产生了有益影响,至少从本文研究结果来看,对处罚力度的自由裁量权并没有成为政府调控稽查力度的常态性、普遍性工具。当然,本文并没有否定个人层面存在的自由裁量权问题,但政府宏观层面的普遍性自由裁量权并没有获得实证结果的支持。不仅如此,加大处罚力度没有成为政府调控稽查力度的常态性工具还有另一层原因:与税务稽查查补收入计入税收收入不同,行政性罚款收入并不计入税收收入,所以罚款力度再大,也无法直接充入税收任务量,这压抑了地方政府通过加大处罚力度提高税收计划完成度的激励。加大处罚力度的唯一好处无非是震慑本地区纳税人自觉提高纳税遵从度,但此类震慑效果尚依赖于一定的媒体宣传手段,单纯地加大处罚力度本身是没有直接效用的。况且,在依法治税思想指导下,处罚力度受到的约束也越来越大,本文得到的不显著回归结果完全在情理之中。

四、对中国税收超常规增长的进一步讨论

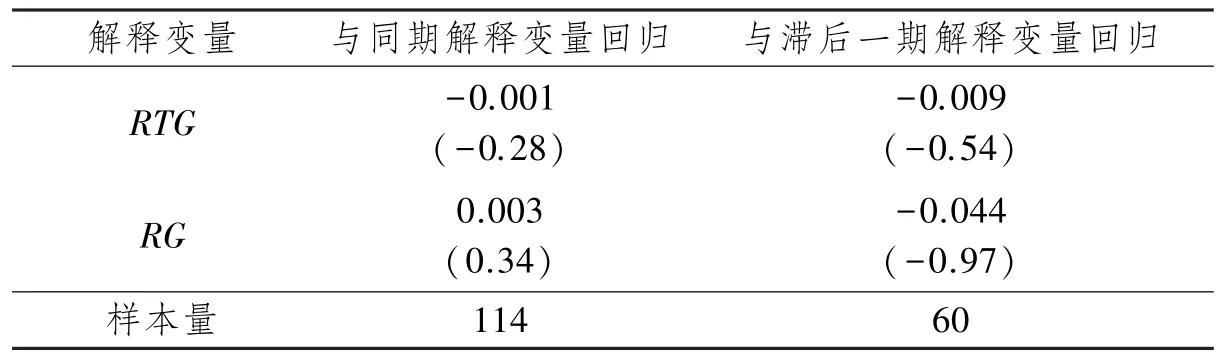

如前文所述,税收收入按既定轨道指令性和指数化增长,表现出明显的可控性特征。与此同时,税收收入持续超GDP增长,已经使收入轨道与支出轨道严重脱节,又表现出了一定的失控状态。很多学者在讨论我国宏观税负是否偏高的问题时往往将视角限定在收入层面,就收入论收入,按照统一口径的税收收入占GDP比重与其他国家直接比较,而忽视了中国与其他国家在支出上的差异问题,没有考虑纳税人视角的受益问题。实际上,看宏观税负是否偏高,要站在纳税人的角度从两方面考量:一是在统一口径下对比宏观税负的高低看纳税人税收负担是否高于国外,二是在财政支出结构角度看纳税人得到的税收利益是否低于国外。表3计算了各个国家民生支出占财政支出的比重,由于数据指标较为有限,我们以社会保障和福利支出、公共医疗支出、教育支出等与民生关系最为紧密的三项支出作为民生支出项目,加总计算民生支出占财政支出的比重。结果显示,剔除数据缺失的国家外,剩余的17个国家民生支出占财政支出比重平均达到62.94%,最高的美国达到77.97%,最低的韩国也达到了44.52%。

表3 各国的民生支出占比

反观中国,以对应的社会保障和就业支出、教育支出、医疗卫生支出三个条目计算的民生支出财政占比在同一时期平均不到30%,即使在最近的2015年也只达到32.55%,低于表3中所有国家。由此可见,中外税负对比的“高低之辩”对中国而言一定程度上是一个伪命题,以非民生财政占比作为权重乘以宏观税负来作为纳税人的真实税负,中国真实税负将大大超出世界各个国家。以大口径宏观税负计算,2011年中国宏观税负为35.87%,经合组织(OECD)国家平均约为35.5%,大体持平,分别乘以非民生财政占比权重0.70和0.37后,中国真实税负水平约为25%,而OECD国家则降到13%,相差接近一倍。

正如已有研究成果及本文研究结论所言,中国特殊的政府治理模式促成了税务部门由上到下刻意维持税收的高速增长。尽管中国具有“生产型政府”特征,但政府的生产职能并不应该以挤出企业部门投资和居民部门消费为代价。税收持续超GDP增长使得宏观税负越来越高,这意味着当年新创造的全部最终价值中被政府部门拿走的份额越来越高,居民部门赖以消费的价值部分和企业部门赖以投资的价值部分份额越来越小,而政府消费和投资的部分份额越来越大,这与十八届三中全会提出的“使市场在资源配置中起决定性作用”的改革方向是相背离的。恰逢中国经济“三期叠加”的新常态时期,如何处理好国家治理体系中政府、市场(企业)、社会(居民)三位一体的价值分配关系和激励关系,是带动中国经济走出困境的重要命题。正如田国强和陈旭东[14]在《中国改革:历史、逻辑和未来》所说,中国历次改革成功的标准都是避免“重政府轻市场、重国富轻民富、重发展轻服务”的倾向。20世纪70年代,美国也经历了经济低增长、物价高膨胀的经济新常态时期,里根政府成功治理“滞胀”的四大举措里面就包括控制政府预算和降低税费两项,归根结底,其核心思想在于控制政府规模、激发企业活力,中国供给侧改革也须以此为鉴,控制政府纯消费性支出和大量低效、重复性投资,减税降费,给企业发展注入活力。总之,中国经济和税收维持高增长都是不可持续的非常规现象。当经济回归市场,税收也势必不能保留太多的计划性特征。

五、结论与启示

本文利用中国2001-2013年省级面板数据分析了税收波动与税务稽查的动态关系,发现中国税收征管尤其是税务稽查过程中存在典型的政府主导行为特征。当经济因素、政策因素等导致税收波动时,为保持税收增长的稳定性和持续性,政府往往会相机调整税务稽查力度。当税收增长乏力时,稽查力度就会加大;反之,则会减小。其中,税务稽查力度的调整是通过扩大稽查范围而非加大处罚力度实现的。

本文的研究对未来加强依法治税建设、推进税收法定主义具有启示意义。首先,未来应当尊重经济发展规律,税收持续性、大幅度超GDP增长本身并不符合国外经验和历史规律,适当的税收波动是正常现象,不应当以一刀切的查补收入占比或者增长率作为指令性目标下达给地方政府执行,这只会损及税收法治化建设。其次,要继续坚定推进市场化改革,通过减税让利,“国退民进”的方式改善资源配置,提高整体经济的边际效率,政府不是万能的,未来要在压缩政府消费规模的同时,压缩政府投资规模,让政府逐步退出,让市场适当参与,才能为经济健康稳定发展奠定坚实基础。

[1]高培勇.中国税收持续高速增长之谜[J].经济研究,2006(12):13-23.

[2]刘金东,冯经纶.中国税收超GDP增长的因素分解研究——基于Divisia指数分解方法[J].财经研究,2014(2):30-40.

[3]郭庆旺,吕冰洋.分税制改革与税收快速增长:基于分权契约框架的分析[J].税务研究,2006(8):10-14.

[4]王剑锋.中央集权型税收高增长路径:理论与实证分析[J].管理世界,2008(7):45-52.

[5]汤玉刚,苑程浩.不完全税权、政府竞争与税收增长[J].经济学,2011(1):33-50.

[6]方红生,张军.攫取之手、援助之手与中国税收超GDP增长[J].经济研究,2013(3):108-121.

[7]贾俊雪.中国税收收入规模变化的规则性、政策态势及其稳定效应[J].经济研究,2012(11):103-117.

[8]卢洪友,张楠.地方政府换届、税收征管与税收激进[J].经济管理,2016(2):160-168.

[9]曾亚敏,张俊生.税收征管能够发挥公司治理功用吗?[J].管理世界,2009(3):143-151.

[10]周黎安,刘冲,厉行.税收努力、征税机构与税收增长之谜[J].经济学,2012(4):1-18.

[11]赵志耘,杨朝峰.分税制改革以来我国地方税收努力研究——基于省际面板数据的实证分析[J].经济与管理研究,2009(12):78-83.

[12]吕冰洋,郭庆旺.中国税收高速增长的源泉:税收能力和税收努力框架下的解释[J].中国社会科学,2012(1):76-90.

[13]FöLSTER S,HENREKSON M.Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries:A reply[J].European Economic Review,2006(1):219-221.

[14]田国强,陈旭东.中国改革:历史、逻辑与未来[M].北京:中信出版社,2014.