孤 舟

甫跃辉

A

那年我大四,二十二岁,她比我大六岁,不知道在做什么工作。她没告诉我,我也没问。她约我到黄山玩儿,先住黄山脚下她朋友家。那是个地势比公路要低的别墅小区,从高处往下望去,一幢幢别墅白墙黑瓦,石板小路在其间蜿蜒。看不见一个人。我已经在公路边的门房等了好一会儿,电梯上来了,电梯门打开,她走出来,朝我笑了笑。我们在电梯里一句话没说。越过她的肩膀,我看到山下的别墅群后面蓝色一片,波光粼粼,映照出一片片云影。我说这儿还有个湖啊。她很难觉察地哼了一声,就一个小水库。

放下行李后,她说要带我在四周转转。走着走着,就到了水库边。水面幽静,四面山峦平缓,山上遍植毛竹,苍翠欲滴,白云浮动。他们沿着大理石石阶往下走,石阶洁净,只偶尔可见几片竹叶。石阶边堆挤着大片草本植物,绿得仿佛在发出低沉的嗡嗡声。

你在这儿住多久了?明天一早我们就出发?这儿到黄山顶得多久?……总是我在问,她答。语言和语言,隔得很远的样子。

水库边系了一条船,船舱里有些晒干了的荇草。

要划船进去么?我笑笑。

好啊。她说着边去解缆绳。

我愣了一下,帮着去解缆绳。是棕绳,勒得手疼,半天解不开。可是为什么要解开呢。我忽然想。朝上一提,缆绳便离开了木桩。

我和她先后上了船,船在身下摇摆了一下,我顺势回身想要拉她的手,她避开了。记得她穿一条白底红花长裙。她俯身敛了裙裾,径直跳上了小船。船身摇摆,她趔趄了一下,我再次去拉她,船一摇,又错开了。

我们轮替着在水库上晃荡,水声轻柔,波痕在船尾拖曳。

蓝天、白云、青山,沉在水底。百米开外,有两个男人在不远处的竹筏上,抛出一张网。

我们找了干净的地方,在船舱中坐下。船舱里的荇草干了,捻在手里轻飘飘的。我随手把荇草扔在水面,水面只是起了一点儿涟漪,荇草并不沉下去。

不记得我们说了些什么了,大概是些暗示性的话吧,当然,我知道自己在暗示她,但我不确定她说的那些话是不是也在暗示我。可能她什么都没暗示,只是些平常的话吧。但那时候,我总觉得自己心跳得厉害。

那些未生即死的语言,那些吹过脸侧的风……

后来的事,你大概想到了吧?

是的,我们的船在水库里漂来荡去,怎么也出不去了。原本,我们以为自己控制着船的方向的,直到此时,我们才意识到,是船在控制我们。水库上有个区域是用网拦起来的,大概那里面养着什么鱼吧?眼看着小船一点儿一点儿朝网里去了,远处那两个男人停住了手,望向我们。我们想尽办法划动船桨,船似乎离开了网一点儿,不一会儿,又荡回去了。一点儿一点儿的,竟然撞进网里去了。船帮给网带了一下,朝一边倾斜,我惊得慌忙站起,她反倒蹲下了,两只手紧紧扳住船帮。那两个男人朝我们喊着什么,听不清。

简直永远出不去了。

渐渐的,我似乎琢磨出一些门道来了。我让她停下,我一个人来划。应该能出去的,一定能出去的。我嘴上这么说,实在却并没多大把握。船愈发晃荡得厉害了。焦躁、惧怕、无奈、疲倦……同样的情绪袭击着我们。

“然后呢?有人来救你们了吗?”小A轻笑,娃娃脸上有浅浅的酒窝。

他停下讲述,望向窗外,窗帘卷起一角,帘外是阳台,阳台外是上海的秋天。

认识一年了,带小A和朋友吃饭,还是头一回。他听她说过好多次,“我们如果是真的谈恋爱,那多好啊,每到一个地方,可以见见共同的朋友,不用像现在这样,总是窝在宾馆里。”有一次,她甚至感慨,“对我们来说,这宾馆怎么像是监狱啊。”

他酒量不错,小A酒量也不错。可昨晚,他们都喝多了。

醒来后,他们是在宾馆的床上,又回到了他们熟悉的小世界。他拥抱她。她侧过脸来,顺势吻住了他。他们慢慢地动作着,身体里的力量慢慢苏醒。温暖的肉体,柔软的肉体,毒药一般致命的肉体……他们恨不得有十只手十条腿,纠缠绞揉成一个拉不开扯不断的整体。他压住她像是投身温热的宿命的绵绵无尽的水,直到她在他身下,传递一阵熟悉的颤抖。

“你喜欢我这样吗?”

“哪样?”

“就是最后那样。”

“哦,你说那样颤抖吗?喜欢啊。”

“真的啊?我自己也喜欢那样,特别舒服。但他不喜欢。他不喜欢我动……”

他们并排躺着,仰面望着天花板。

一盏巨大的枝形吊灯,淡淡的影子,影子轻轻晃动。

许久没话,窗帘呼呼卷起,裹挟新鲜的风,扑到他们身上。昨晚回来竟然忘了关窗。不止忘了关窗,他连怎么回来的都忘了。

“昨晚喝多了,我们怎么回来的啊?”

“我也多了……”她忽地坐起,“我的包呢,拿回来了吗?”

他们找遍房间,也没找到包。他给昨晚一起吃饭的朋友打电话,又给饭店打电话,没一个人见到她的包,回忆起来,都说她是带在身上的。

包里有钱包、证件、银行卡,还有充电器。万幸的是她的手机不在包里在床头,然而再一看手机,只剩下一格电了。他四处搜寻时,小A打了一圈电话,挂失了所有的银行卡。

“你是怎么送人回来的啊?”小A终于没忍住。

“真不好意思,我也不知道怎么回事就喝多了。”

“现在怎么办啊?”她几乎是打着哭腔了,“我还有好多事要处理啊,手机快没电了。”

“要不,我先出门给你买个充电器吧。”

小A歪过头不说话,眼里似乎噙着泪。

“那好吧,你快去快回。”

他穿衣穿鞋时,小A就一直裸身裹了白被单坐在床上。系好鞋带,他在床边又坐了一会儿,不知道说些什么好。“那我走了,很快回来。”他拍拍床,出去了。

阳光清冽如水,草坪绿意盎然,一树橙黄的银杏孤立在草坪中央,一对情侣模样的年轻男女围着树拍照。走到宾馆外的小巷,左右看看,并没几个人。这一带他不熟悉,胡乱走了一阵,问了几个人,又走了好一段路,总算找到一家已经开门营业的卖手机配件的小店。买了充电器,他的心情稍稍放松了些,回宾馆几乎是一路小跑。进门,充电器递给小A,小A不看他,低头给手机充上了电。

“谢谢你。”小A说,“跑很远吗?”

“真不好意思,怎么会把你的包弄丢了。”

“也只能怪我自己……”

她仍旧坐在床上,在手机上飞快地打着字。他穿戴整齐,坐在床边,窗帘被秋风高高掀起,撩到了他的脸上,他朝窗外望去,落地窗脚下,不正是她的蓝色牛仔包么?

都不敢相信这是真的。

“白忙活了。”她总算露出了笑容,有些不好意思似的。

近乎凝固的气氛松动了。时间还早,按照往常,他们还要再睡好一会儿的。但如今他都穿戴整齐了,还要脱了衣服钻进被窝去么?他莫名地有些不好意思起来了。她也有些不好意思似的。他讪讪地靠在了床头,两条腿撂在床边的椅子上。她裹着被子,挨近他,他隔了被子抱住她。她身材娇小,小孩儿似的。

“再睡会儿吧。”他拍拍她乱发蓬松的脑袋。

“嗯。”她点了点头,又抿了抿嘴,一副孩子相。

她在他身边躺下,浑身裹紧了白被单,侧过身去背对他。

“你和我说说话吧,”她小声说。

“说什么呢?”

“说说你喜欢过的女孩儿,你愿意的话。”

她第一次问他这个。他有些意外。

“很多都忘了,其实也没很多了,真正的喜欢能有多少呢?”

“你说,我想听。”她闭上眼睛,脸上酒窝浅浅,浮现出笑意。

“想起一个,可我并不知道我有没有喜欢过她。但我和她,真是认识好多年了。有一次她约我去黄山,那是我和她认识的第四还是第五年吧……”

肥大的窗帘一次次卷到他们身上。谁也没想过去关上窗户。

他说话时,不时瞥一眼她的脸,她不时噘一下嘴巴,似乎告诉他,她在听呢。

“肯定有人来救你们的。”她说。

“是啊,有人来了,就是远处一直盯着我们那两个人。他们来了,只是淡淡地问,划不出去了?我说是啊。便有一个人跳到我们船上,三两下调整了方向,很快就将船划出去了。简单得让人难以置信。后来我想,如果他们没来,我们一定会崩溃的吧?更糟糕的是,我不会游泳,她也不会游泳。”

“然后呢?”

“然后?就是下雨了。大雨滂沱,黄山是上不去了。我和她被困在别墅里,直到假期结束,雨才停住。我得下山回学校了。”

“你和她那几天做什么呢?”

“每天一起吃饭,偶尔一起看电影,大多数的时间,就是各自在房里呆着。”

“就这样?”

“就这样。”

“不像你……不过也像你。”

“现在回想起来,我也很难相信我和她那么多天什么也没做。”

“你……为什么要讲这个故事呢?”

他不说话,盯着头顶的枝形吊灯看。

“有一天,你会像这样和别的女孩讲起我么?”小A仍闭着眼,脸上有浅浅的酒窝。

B

我们聊天都在网上,聊些什么大多忘记了。很多时候是听她聊,记得聊过很多她喜欢的音乐,韩国乐队什么的,我连名字都没听过。有一次,怎么说起迈克尔·杰克逊,我以为她会不屑一顾,会说那都过气了之类的。不料她说,那是天才啊。我说,和韩国那些比呢?她说,没法比,杰克逊太伟大了。我说你不是喜欢那些乐队吗?她说,那不是一回事儿。我忽然觉得,自己并不了解她。发了张笑脸过去,也没问她怎么不是一回事儿。更多时候,是聊各自的生活,印象最深的是,有天深夜,她和我说,丈夫对她特别好,头天早上她和丈夫说,她睡的那侧床上有个地方不平。那天晚上,丈夫就默默地睡到她睡的那边床上去了。她和我说这话时,已经是夜里两点了。我没问她,怎么还没睡。过不多久,她告诉我,她离婚了。

和她在黄山那会儿,她刚离婚不到一年吧?回来后,我们很久没再联系,为此我失落过一阵,不久也便坦然了。那阵子,我谈了第一个女朋友。

我回老家过春节,看完除夕晚会,刚睡下,电话铃响了。

冬夜的乡村静悄悄的,远处偶然传来一两声鞭炮声,愈加显得夜的寂寥和荒阔。电话铃声异常突兀。我慌忙揿下声音键,声音被掐断了,唯剩下手机屏幕仍然亮着。怎么会是她呢?我盯着手机屏幕,蓝色的手机屏幕,在黑暗里显得异常孤独而执拗。此时,她是待在屋里还是走在路上?我莫名地想。

我咕囔了一句,翻身下床。抓了手机,一直小跑到楼下院子里。你要知道,如果在楼上接电话,那整栋木楼里的人,都会听到我在说些什么。

她的声音低沉沙哑,契合冬日暗夜的氛围。

说了些什么呢?两三年过去,我没法一句句去复述了。主要讲的都是她的生活,对,她的生活。和她认识那么久,聊天那么久,我们其实从未认真聊过各自的生活,似乎生活是不值得聊的。那晚上,我才知道,她母亲在她年幼时便过世了。我才知道,她的父亲再婚后,她留在老家和奶奶相依为命,知道她考上大学。我才知道,她爸爸在两年前生病过世了,而她奶奶,也在过年前走了。

节哀顺变。我不知道该如何安慰她。你现在是一个人在家?

不是,我在朋友家,在客厅给你打电话。她说。

你这些年都在做什么?我没问她是什么朋友。

都在做什么?她迟疑了一会儿,我也不知道自己在做什么!

你跟我说说,你都没跟我说过。

你也没问啊。她说。

我现在不是问了吗?我说。

像是寻找几年来的路径,她开始变得言辞闪烁。

她说起她换过的一份份工作,换过的一个个住所,也说起她换过的一个个情人。她强调,是情人,不是男朋友。她说,也不知道怎么回事,她遇到的男人都是有家室的。但情人和恋人究竟有多少实质性的区别呢?她问我,又似乎并不期待我回答。她很快接着往下说,说她和一个个男人在什么场合认识的,男人说了什么话,男人长什么样,男人是做什么的,男人跟她如何上床,甚至讲他们在床上的细节……夜越来越深了,呱呱两声,是一只野鸭在头顶飞过。我下楼时没穿外套,冻得浑身簌簌发抖。先是右手塞在左胳肢窝里,左手握手机,不一时,左手冻僵了,又换右手握手机,赶紧把左手塞进右胳肢窝里。她在电话那边,仍旧没有停下讲述的样子。

你真堕过胎?我问她。这很不可思议吗?她平静地说。而且不止一次啊,而且是为不同的男人,我也不知道自己怎么就那么容易怀上。就在上个月,我又去堕胎了。这次是我一个人去的。我不让他陪我去。从医院回家,我奶奶已经不行了。我想,很多事我算是想清楚了。可我真是后悔啊,堕胎后一星期,我才知道他正准备送我一套房子呢,手续都快办完了。他不就是在我之外还喜欢别的女孩儿吗?那有什么啊。我干嘛急着跟他说分手急着堕胎啊。

你第一次堕胎是什么时候?我的嗓子眼儿干得要命。

大概十九岁吧?也许二十岁。我怕得要命,手术结束后,我一直想我会不会就此怀不上孩子了。结果,后来又怀了那么多次。还记得手术后回到技校的第二天,班里组织活动外出,我自始至终站在人群外,几乎不跟任何人说话。后来,同学都说我这人高傲,难以接近。

又一只野鸭飞过,呱呱的声音拖曳很久。

我抬头看天,满天的星,遥不可及。

大概半夜三点,她才挂断电话。

我慢慢走回屋去,院里的枯草覆了厚厚一层白霜,踩上去咯吱咯吱响。

“你为什么要和我说这些呢?”小B说。

“我也不知道啊。就觉得挺奇怪的,我和她认识那么多年,从来没说过性啊什么的,而她忽然说起她和那么多人,还堕胎……你不觉得奇怪么?”

“我们呢?我们这样奇怪么?”

“奇怪啊。认识没多久,你就说要带我去你们废弃的小学校做爱。”

“你这人,怎么篡改历史呢?我只记得跟你说,我要带你去那小学看看。”

“还记得你说的那个小学校,原先是寺庙,后来做了你们的学校,你毕业没几年,就废弃了。还记得你说那儿有很多香樟树,香樟树下有一口大钟。绕过大钟,就是你们的教室。教室里仍然摆放着桌椅,随时等候你们回来似的。教室后则是一条小河,河边很多乌桕树。典型的江南水乡模样。你就是这时候跟我说的,说那样的情形,总要做点儿什么的。”

“那我没说做爱啊。”

“你没说么?我还记得你说,你喜欢趴在桌上,就趴在你上小学时候用过的那张桌上,让我从后面进去……”

“你看,你又来了!”小B嗤笑。

“怎么,你现在反倒不好意思起来了?”

“这有什么……”小B的嘴被他的嘴堵住了,声音呜噜呜噜的,“你怎么……又要啊。”

“我觉得,你的阴道像是一条隧道……”

“什么?”小B歪过脑袋。

“没什么……你说……我们还会再见吗?”

小B不说话。

脑海里浮现出一条香樟树拱卫而成的幽暗隧道,走在隧道里,星星斑斑的阳光和斑斑星星的叶影洒落他身上,身上暖一块凉一块。他期待着隧道尽头轰然出现的阳光,但隧道漫漫无尽。他不知道怎么才能在想象中终止这条隧道。

结束后,小B忽然掀开被子坐起来。

“差点儿忘了,我还和同学约了,他还有东西给我。你去吗?”

“是你说过的,在追你的那个啊?”

“是啊,难不成你还吃醋了?”

“你喜欢他?”

“我也不知道啊。你要一起去吗?”

“算了吧……”

“那我很快就回来,你在屋里等我,你饿吗?我给你带吃的回来。”

“不饿,我再睡一觉。”

他看她背对自己扣好黑色胸罩的扣子,穿上白衬衫,套上牛仔短裙,穿好了鞋,背上包,对自己笑了笑,关上门。这情形让他感觉是刚上完床就被抛弃了。他躺了一会儿,实在睡不着,起床穿好衣服,最后看了一眼房间,关上门,走了。

C

我和她最后一次见面,是她到上海来。到上海来做什么呢?是来找她的一个情人。但来了之后,她并没能见上他。我也不好问怎么就没见上。她告诉我她来了,我就给她订了个房间。那时候,我毕业四五年了,手头宽裕了些,还弄了两张音乐剧的门票,尴尬的是,那两张票的号是连在一起的,一张单号一张双号,这意味着我们坐同一排,却分隔在剧院的两侧。音乐剧开场了,我们隔着十几张椅子坐了,我不断给她发信息,她不时回上一句。好好看吧,她说。我没再发信息给她。

中场休息的时候,她发来一条信息,问能不能陪她到外面抽根烟。

剧院外是十几级台阶,台阶上三五成群站着些人,聚在一起聊天或抽烟。她掏出一包红塔山,递给我一根,我接住了。她自己咬了一根,翻出打火机来点着了,她把打火机递给我,我接过打火机,却没点烟。我只是看着她抽。

她抽得很快,狠狠嘬一口,深深吸进去,再将烟从鼻孔里猛地喷出。烟扩散开,笼住了她的整张脸。此时太阳还没完全落到城市脚下,她的脸在夕光和浓烟后面,充满了不确定性。接连抽了两根,她才大大喘出一口气,仿佛活过来了。

烟散尽后,我看到了她眼角的皱纹,以及脸颊上脂粉没能掩住的色斑。

我们坐会儿吧。我提议。

坐在台阶上,我们无话可说。想起我们以前曾经每天在网上聊天,都聊些什么呢?

她又抽出一根烟来,我挡了她一下,没挡住。她点燃了第三根烟。这次,抽得慢了,鼻孔里出来的烟,缓慢而幽静。

六月底的上海,正热得要命,此时,屁股底下的台阶已然是温热的,不多时,身上便汗水淋漓。我扭头看她,她正微微抬头望向前方,前方是几十米高的一片高楼,楼后是太阳的余晖,余晖渐渐暗淡下去。两朵孤零零的云浮在天际,不靠近,也不远离。

忽的一点儿亮光。

我转头去看,那光的方向,一台相机正对准我们。

真是你啊,好久不见啊。相机后的那人对我说。哈哈,你是这么说的,我没记错吧?我的记忆力越来越不好了,当你的脸从相机后露出来,我并没能认出你。

我上一次和你见面,该是两年前了吧?

那时候,我当然只能和你简单聊两句。很快,我就回到她身边。我以为她会问两句什么的,但她什么也没说。朝剧院里走,我主动和她说,是个只见过一面的朋友。她瞥我一眼,笑了笑,说她又没问我,心虚什么。

对啊,我心虚什么呢。

仍是坐在剧院两边,看完了整部音乐剧。随了闹哄哄的人流离开剧院,我下意识地找你,找不到了。我和她打车回宾馆。那一路上,我一直想对她说点儿什么,嗓子干得冒火星儿了,也没说出一句话。车拐弯的时候,我的身子碰上她的身子,她并没躲避。不可避免地,车到了宾馆楼下。我提议,说总得吃点儿东西吧?她说不吃了,她一向不吃晚饭的。我不依,说你又不用减肥,去吃点儿吧!

一家路边摊,我常去的。她不肯点东西,我随便点了几样,又点了几瓶冰啤酒。菜上来了,我主要吃菜,她主要喝酒。我知道她酒量并不大,两瓶啤酒下肚,脸便红了起来。

你上次来上海怎么没跟我说呢。我问她。

为什么要跟你说?你真那么关心我?她眼睛眯成一条细缝,透出狡黠的目光。

我在上海啊,你来了,总要请你吃顿饭嘛。

她笑一笑,没搭腔,又给自己倒了一满杯啤酒。

干一个!我举起杯子。

你知道的,我喝酒不好,你不能老灌我酒。

那你少喝点儿嘛。我笑笑,我干了,你随意。

我干了杯中酒,她笑一笑,也干了。

我先给她倒满了,又给自己倒满了。

真的明天一大早就走?我问她。

一大早,你可不要来送我。我不喜欢那种送来送去的感觉。

那你什么时候再来上海?我举起酒杯。

谁知道呢?她举起酒杯,又放下。

我慢慢喝尽了杯中酒。她也勉力喝了两口,终究不胜酒力,放下了。

我又给自己倒了一杯酒。

时间真快啊,我们认识这么多年了,我都三十二了。

举杯要喝,我才发现,她哭了。她脸上擦了很厚的粉,唇上涂了很艳的口红。泪水往下淌,冲开了一条小沟,一滴浑浊的泪水悬在下巴。

你怎么了?我说。

她的泪水涌得更厉害了,但仍然不出一声。

她再次举起酒杯,我伸出手去,抓住了她的手。

我的心猛地跳了一下,我想,她会不会把一杯酒泼我脸上,又或者,抬手扇我一耳光?……什么都没发生,她只是一动不动地坐着。夜市的一盏灯悬在她身后不远处,灯下,浑身肥肉的老板光裸了上身在弄烧烤。

她的手精瘦,冰凉,皮肤底下的骨头很硬。

肚子胀得厉害,酒是喝不下去了,看了看表,才八点多钟。她摇摇晃晃地起身,要回宾馆去。我要送她,她挥手赶我走。我当然不可能被她赶走,我拽住她的手臂,朝宾馆走。到了宾馆楼下,我要送她上楼,她又把我往回挡,但力气很小,我跟着进了电梯。在电梯里,看到她站立不稳,满面通红,眼神迷离,显然是醉了。跌跌撞撞走在过道,有服务员上来问我们怎么回事,她大喊,让他走!我和服务员说,她喝醉了,我扶她回去。服务员看了看我,又看了看她,走了。我打开门,拉她进了屋。她又把我往外推,但她哪里还有什么力量。我说你别担心啊,我不会做什么的。她不管,只是把我朝外推,脸贴到了我的眼前,深深的皱纹间蓄满了汗水,脂粉都糊了,黑色眼影在眼袋上晕开了一大片。我抓住她的手腕,大概是把她弄疼了,她忽然就哭了。怎么你也欺负我啊,你也像那些男人一样吗……她软软地倒了下去,歪在床脚,黑色长裙掀开,露出一条粗壮的腿。

她嚎啕大哭了。

我热了一壶水,又拧开一瓶矿泉水放在她身边,退出房间,关上了门。

在门口站了一会儿,她的哭声渐渐小了,听不见了。

宾馆外响起汽车的报警声,久久不息。

“我知道,我和她再也不会见面了。”他对小C说。

“你就那么肯定?谁晓得未来会发生什么。就像谁会料想得到,我还会见到你呢?更没人料想得到,我们今晚还会见面。对哦,你不会是憋坏了,要找替代品吧?”小C说。

“瞎说什么啊。”

“你知道的,我不是瞎说。”小C一副严肃的样子。

他心里波动着。

走过一条条破败的小巷,巷子里的房子大多东倒西歪残缺不全,很多墙上涂了大大的画了圈的 “拆”字。“拆”字边上,有尚未打烊的大排档,三五个人背对 “拆”字,划拳,喝酒,说些含混不清的话。灯光描摹出他们的影子,投在冷硬的水泥地上。

“怎么会约我来这种地方?”

“拍照啊。”小C不时用相机对准人和断壁残垣。

“这有什么好拍的,而且这么晚了,多危险啊。”

“我从小在这儿生活,二十多年没离开过,有什么危险的?”

“这是什么地方?”

“你看那边,灯光很亮的地方,就是上海火车站,你总去过的吧?”

“这儿是火车站附近?怎么会这么破?”

将近十一点时,小C带他进了一家火锅店。

“还吃得下么?”小C问。

“当然啊,发疯似的和你走了这么大半夜,早就饿疯了。”

“我也听你发疯似的讲了很多故事啊。”小C笑。

“先来两瓶冰啤酒!”坐定后,他朝服务员喊。

“喝什么啤酒啊?!我说过,我不是替代品。”小C小声说,又朝走过来的服务员笑眯眯地说,“先来两个小二吧。喝完了再找你要。”

店里只剩下他们和别的一桌人了。他们一直喝,直到另一桌人走掉了,他们还在喝。一共喝掉了五六个小二,两人才搀扶着出了火锅店。

“我离开这儿快一年了,”小C大着舌头说,“以后估计不会回来了。这地方就要消失了,也回不来了。明年,顶多后年,全部都要拆光光了……你看到暗处那些人了吗?那些人也消失了……”

“哪儿有什么人?”

“你看不见……我看得见……”小C笑。

进入小旅馆的房间后,他有些恍惚,今夜,怀里的怎么会是小C呢?

从来没有过的,他粗暴、蛮横,丝毫不顾及小C的感受,小C被他死死压在了身下。电视机开着,满屏雪花,哗啦哗啦的声音和小C的呻吟塞满了小旅馆的房间。小C使劲儿拍打他,“混蛋,你是不是真把我当成替代品了?!”

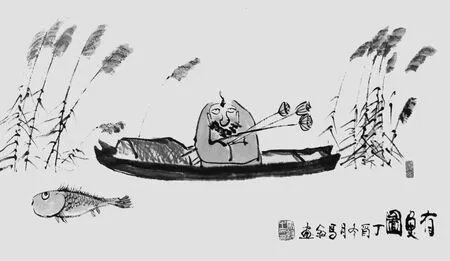

盯着电视机满屏的雪花,眩晕又迷乱,他想,他是在一条不知漂往何方的孤舟上。

翌日,他们是在推土机的隆隆声中醒来的。

小C光着身子爬起,跳到床边,拉开窗帘,大片阳光瞬间侵入。小C大大展开双臂,回头朝他嫣然一笑,“你来看啊,那就是我以前的家。”

他没到窗户边去,而是盯着电视看,正在播的是国际新闻:迈克尔·杰克逊死了。这一天,是二零零九年六月二十六日。