叶剑英、刘伯承、王震有哪些读书心得

无论是在戎马倥偬的革命战争年代,还是在事务繁忙的和平建设时期,党的老一辈革命家都十分重视读书。他们不仅善于抓住战争和工作的间隙读书,而且注意总结读书心得,提炼出关于读书之法。这里撷取叶剑英、刘伯承、王震的读书点滴,从中或许可以得到一些关于读书的智慧。

叶剑英:“抓紧时间工作,挤出时间学习,偷点时间休息”

叶剑英生前办公室写字台桌面玻璃板的下面放着这样一张字条:“抓紧时间工作,挤出时间学习,偷点时间休息。”叶剑英根据自己的切身体会总结出来的这一座右铭,凝练地揭示了处理工作、学习和休息之间关系的基本方法。

关于工作,叶剑英认为要“抓紧时间工作”。在叶剑英看来,不管是不是规定的八小时工作时间,不管是不是吃饭时间,不管是不是睡觉时间,只要工作一来就马上去做。今日事今日毕,绝不拖拖拉拉。

关于学习,叶剑英认为要“挤出时间学习”。早上,他一般会早起一会用来读书。《辩证法唯物论诸问题》这部近33万字的书,就是他连续用9个早起的时间读完的。白天工作间隙,他常用来读书看报,自学外语,主要是英语。吃饭和散步的工夫,他用来听秘书根据有关资料汇报国内外形势。晚上入眠前,他也是习惯性地读会儿书。他读过的书上记载的时间许多都是深夜12点以后。此外,叶剑英还会利用外出视察途中和住院休养的时间读书。这样一来,叶剑英的休息时间更少了,只好“偷点时间休息”。他有时工作累了,就坐在那里闭上眼睛休息一会,5分钟、10分钟就可以了。

刘伯承:“学一门就要努力学到手,就要力求精通,否则就永远是个半瓶醋”

刘伯承曾这样总结自己的学习经验:“学习,一定不要赶浪头,赶时髦,要考虑自己的条件,从实际出发,循序渐进,扎扎实实,学一门就要努力学到手,要力求精通,否则就永远是个半瓶醋。”刘伯承学的这一门是军事学。

据粗略统计,在战争年代,刘伯承参与翻译的军事著作总计数百万字。在烽火连天、军务繁多的环境下,还能从容自若、字斟句酌地翻译如此大量的著作,在中外战争史上都属罕见。刘伯承勤奋刻苦的治学精神,连敌军中的有识之士也感慨不已。鲁西战役后,国民党的一位军事将领在日记中写道:“有人告诉我,刘伯承廉洁虚心,不断求知,以与政府(国民党)将领比较,诚不啻鹤立鸡群,如此,两党战阵上之胜败,不问可知。”

1950年南京军事学院成立后,刘伯承忙于军事教育管理工作,每天很少休息,几乎把全部精力都花在钻研军事科学和培养中高级军事干部的事业上。他努力学习古今中外的军事科学知识。除了中国传统的兵书,他还注意研究毛奇、拿破仑、克劳塞维茨、苏沃洛夫、鲁登道夫等外国著名军事家的军事理论和指挥艺术,注意研究古罗马战史、拿破仑战史、日俄战争战史和两次世界大战战史、战例等,总结其中的经验教训。

王震:认真读史同时鉴史知今

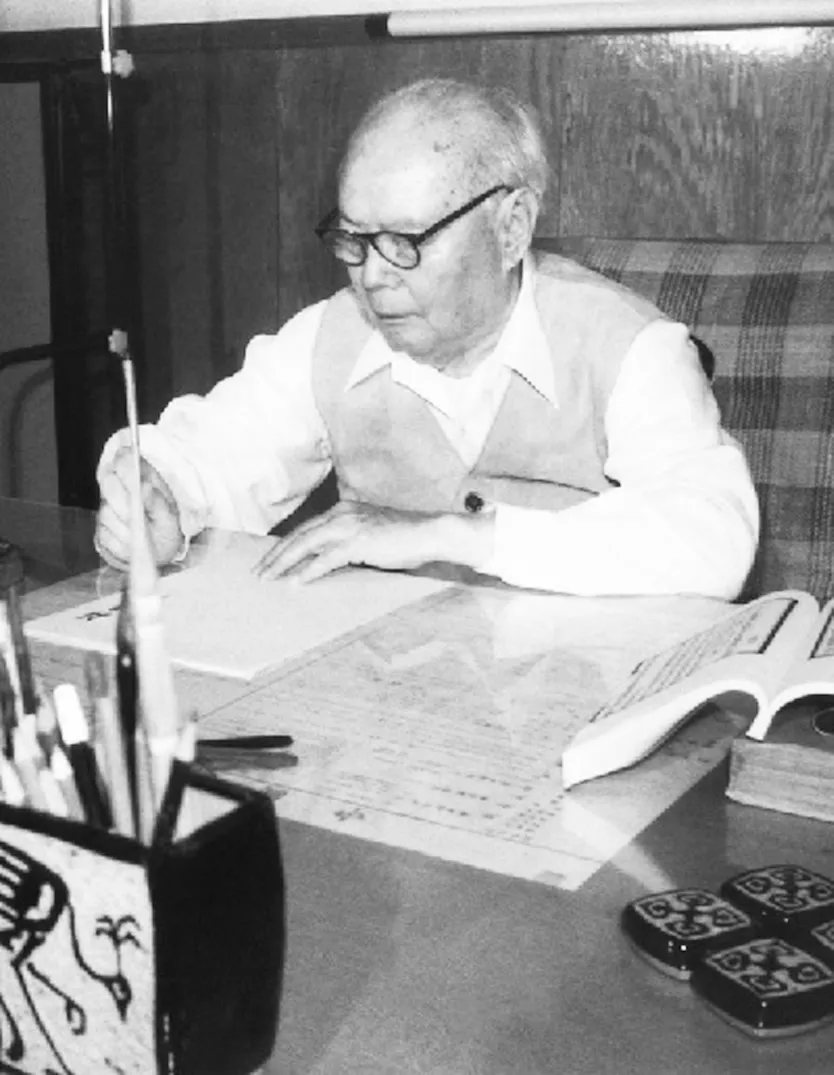

叶剑英

王震常自称“大老粗”,人们提起他也往往想到其作战勇猛、行事果断的一面,却疏于了解他爱读书特别是从历史书中汲取智慧的另一面。

早在解放西安的时候,王震就开始收集有关边疆政治、军事、地理、历史、宗教、民族、农业、水利等各种书籍和历史资料,在进军途中反复阅读。

他的住处,床上、床下、窗台上、桌子上,到处都堆满了书,其中不乏平时不多见的古籍,如清代徐松撰写的《西域水道记》、俞浩撰写的《西域考古录》,以及《新疆私议》《新疆识略》《新疆图志》等,这些书籍有的因年代久远缺卷缺页,但偶得一见,他也颇觉欣慰。

王震在读史的同时,往往对历史上的人和事作出自己的评价,其中不乏有深度、有创见的观点。例如,新中国成立后,他曾对左宗棠作过如下评价:“左宗棠西征是有功的,否则,祖国西北大好河山很难设想。”“左宗棠在帝国主义瓜分中国的历史情况下,力排投降派的非议,毅然率部西征,收复新疆,符合中华民族的长远利益,是爱国主义的表现,是值得我们后人发扬的。”

老一辈革命家们读书经历虽不尽相同、各具特色,却都充满着智慧,给人以启迪。叶剑英仅以“抓”、“挤”、“偷”三字就巧妙化解了读书与工作、休息之间矛盾的难题,说明读书时间不是没有,关键是有没有读书的恒心和毅力;刘伯承一生钻研军事学一门学问,说明博览群书固然很有必要,但专于一门、学有所长也很重要;王震戎马倥偬,却不忘认真读史,且能鉴史知今,亦令人钦佩。所有这些都说明了这样一个道理:读书能增加智慧,读书要读好也需要智慧。毛泽东曾说:读史是智慧的事。读史,读任何书都是智慧的事。