基于Meta分析的中国西南喀斯特地区土壤动物群落特征研究

宋理洪,王可洪,闫修民

1 贵州大学,农学院,贵阳 550025 2 重庆大学,资源及环境科学学院,重庆 400044 3 贵州师范学院,地理与旅游学院,贵阳 550018

土壤动物是陆地生态系统的重要组成部分,其种类多、数量大、分布广[1]。土壤动物与生物因子和非生物因子之间的相互作用,在维持陆地生态系统物质循环和能量流动环节中起着重要的作用[2-3]。土壤动物作为地下食物网的重要组成部分,调控凋落物分解、改变土壤微环境、影响土壤微生物群落[4-5],并在凋落物的分解和养分释放中起促进作用[6- 8]。在全球尺度,土壤动物可以促进35%以上凋落物的分解,影响全球碳氮循环[9]。土壤动物群落组成和功能类群的变化是生态系统功能的重要驱动因子[10]。

我国西南地区是世界最大、最集中连片的喀斯特地区,同时也是石漠化最严重的地区。具有地表崎岖破碎、山多坡陡、土层浅薄、土壤贫瘠、旱涝灾害频发、生态环境稳定性差、敏感性高、抗承灾能力弱、易遭破坏而难于恢复的特点[11]。喀斯特地区植被的破坏和生境的退化等均会对土壤动物群落产生一定的影响,同时土壤动物群落的变化也会影响土壤理化性质及小生境的改变[12-13]。土壤动物群落作为陆生生态系统的重要组成部分,在喀斯特地区生态恢复工作中应给予充分的重视。为了全面评估喀斯特地区土壤动物群落特征,本文在总结以往研究工作的基础上,通过与其他地区的类比,总结了西南喀斯特地区土壤动物群落特征,以期为喀斯特石漠化地区脆弱生态环境生物多样性的保护、喀斯特生态系统的恢复与综合防治提供基础材料。

由于喀斯特地区的植被退化,人类活动干扰强度增加,生境受到一定程度的破坏。本文提出如下假设:1)西南喀斯特地区土壤动物类群数量少,个体密度低;2)喀斯特石漠化将降低其物种数量和个体密度。

1 材料和方法

1.1 数据的获取

以“soil fauna/ microarthropods/ soil organisms/ soil animal/ Karst/ China”和“土壤动物、喀斯特”为关键词,不设时间限制(最后一次检索时间2016年10月10日),分别在Web of Science和中国知网数据库中检索已发表我国喀斯特土壤动物研究的相关论文。检索得到48篇文献,剔除研究对象为非土壤动物的文献,共计得到34篇。原始文献图中数据使用GetData软件获取,表中数据直接读取。

1.2 数据处理

因为不同论文中使用的分类级别不统一,绝大部分到纲或目,少数到属,所以本文依据《中国土壤动物检索图鉴》[14]将原始数据从新归类整理,统一到纲或目。文献中的研究方法包括手捡法、陷阱法和干/湿漏斗分离法等,研究将所获取数据分为大型土壤动物和中小型土壤动物分开研究。由于大型土壤动物使用的手捡法和陷阱法定量标准不统一,因此本文仅分析其群落组成。对于中小型土壤动物,根据其取样面积,将原始数据转换为密度(m-2),以便进行不同研究之间的对比。

根据Meta分析的要求,提取、整理并分析数据,建立数据库。由于不同研究之间土壤动物垂直分布的个体数量表现形式不一致,统一将其分作0—5cm和5cm以下两层统计,并使用每层占总体的百分比统计平均值和标准差。根据文献中对样地描述,将土壤动物的生境划分为石漠化和非石漠化两级,并分别统计两种生境中土壤动物的个体密度和物种数。使用研究间变异占总变异的百分比(I2)作为研究结果异质性的检验指标。当I2<0.25时,采用固定效应模型对结果进行合并;当0.25

使用R软件“Meta”和“Vegan”等程序包进行相关的统计分析及作图,显著性水平α=0.05。

2 结果

2.1 物种组成

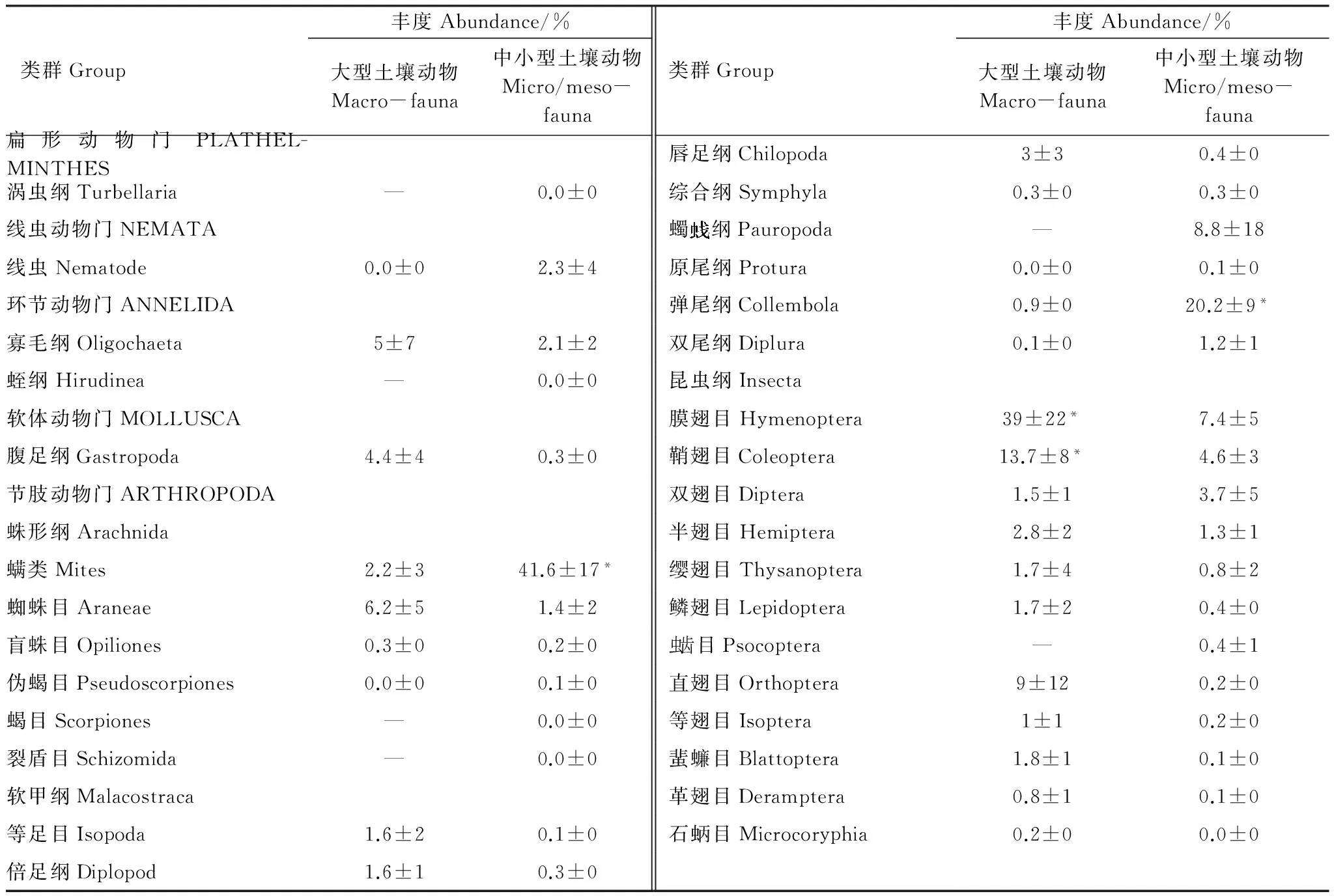

结果显示,我国西南喀斯特地区土壤动物共计5门15纲31类(表1)。大型土壤动物优势类群为膜翅目(39%)和鞘翅目(14%),常见类群14类占总体的42.5%。螨类(42%)和跳虫(20%)为中小型土壤动物的优势类群,常见类群9类占总体的32.8%,其中土壤线虫仅占总体的2.3%。

表1 土壤动物群落组成

大型土壤动物采集方法H/X, 中小型土壤动物采集方法T/TB/HT/HTB。其中:H, 手捡法 (Hand picking); X, 陷阱法 (Pitfall trap); T,干漏斗分离 (Tullgren funnels); B, 湿漏斗分离 (Baermann funnels)。*表示该物种为优势类群,“—”表示无数据

2.2 季节分布特征

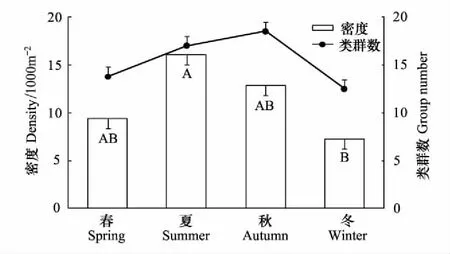

图1 中国西南喀斯特土壤动物季节分布特征 Fig.1 Seasonally distribution characteristics of soil fauna in Karst region of Southwest China土壤动物密度和类群数量的单因素方差分析(ANOVA)结果分别为df=3, f=3.1, P=0.05和df=3, f=1.9, P=0.18;不同字母A—C表示土壤动物密度在不同季节间存在显著差异;误差棒为标准误

喀斯特中小型土壤动物具有明显的季节分布特征(图1)。夏季个体数量最多(16035 m-2),显著大于冬季(7270 m-2)(P<0.05),其他季节间中小型土壤动物密度的差异不显著,但总体上表现出夏秋大于春冬的趋势。不同季节间,中小型土壤动物物种数量(12—19个类群)的差异未达到显著水平(P>0.05);但同密度一样,类群数量也表现为夏秋大于春冬的趋势。

2.3 垂直分布特征

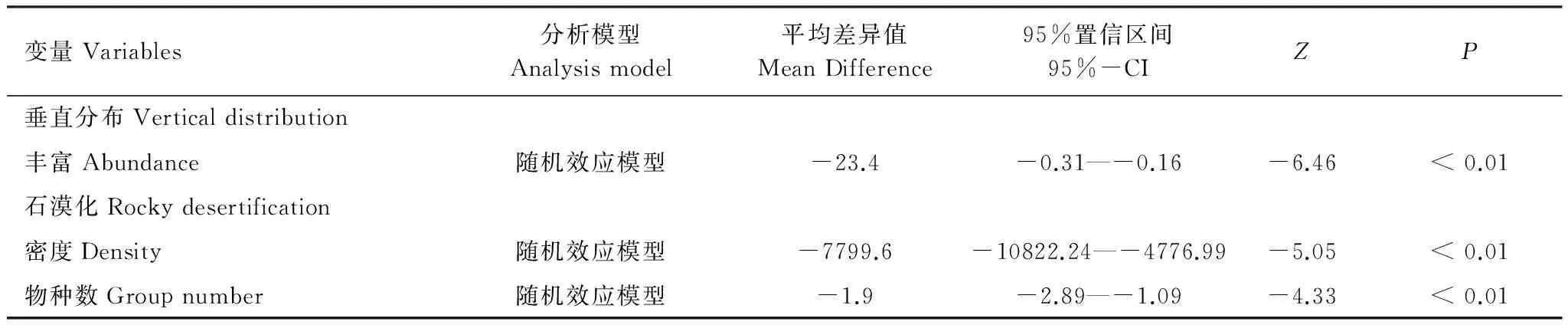

喀斯特土壤动物数量随土壤深度增加而降低,0—5cm土层中小型土壤动物个体数量占总体的61.5%,5cm以下中小型土壤动物个体数量占总体的38.5%,表现出明显的表聚性(P<0.05),平均差异值(MD)为-0.23(95%CI: -0.31—-0.16,P<0.01)(表2)。Begg法检验漏斗图的对称性结果显示,漏斗图对称性较好(P>0.05),说明入选文献的发表偏倚小(表3)。

2.4 石漠化对土壤动物密度和类群数的影响

中小型土壤动物密度和类群数在无石漠化地区大于石漠化地区,两类地区中小型土壤动物密度分别为16266.8 m-2和8466.2 m-2,类群数分别为12.9个类群和11.0个类群。石漠化显著降低了中小型土壤动物的密度和物种数量(P<0.05,P<0.05),石漠化地区和无石漠化地区中小型土壤动物的密度和物种数的平均差异值MD分别为-7799.6(95%CI: -10822.24—-4776.99,P<0.01)和-1.9(95%CI:-2.89—-1.09,P<0.01)(表2)。Begg法检验漏斗图的对称性结果显示,相关研究的漏斗图对称性好(P>0.05),说明入选文献的发表偏倚较小(表3)。

表2 中国西南喀斯特土壤动物群落特征的Meta分析结果

表3 中国西南喀斯特土壤动物群落特征Begg法检验漏斗图对称性的结果

3 讨论

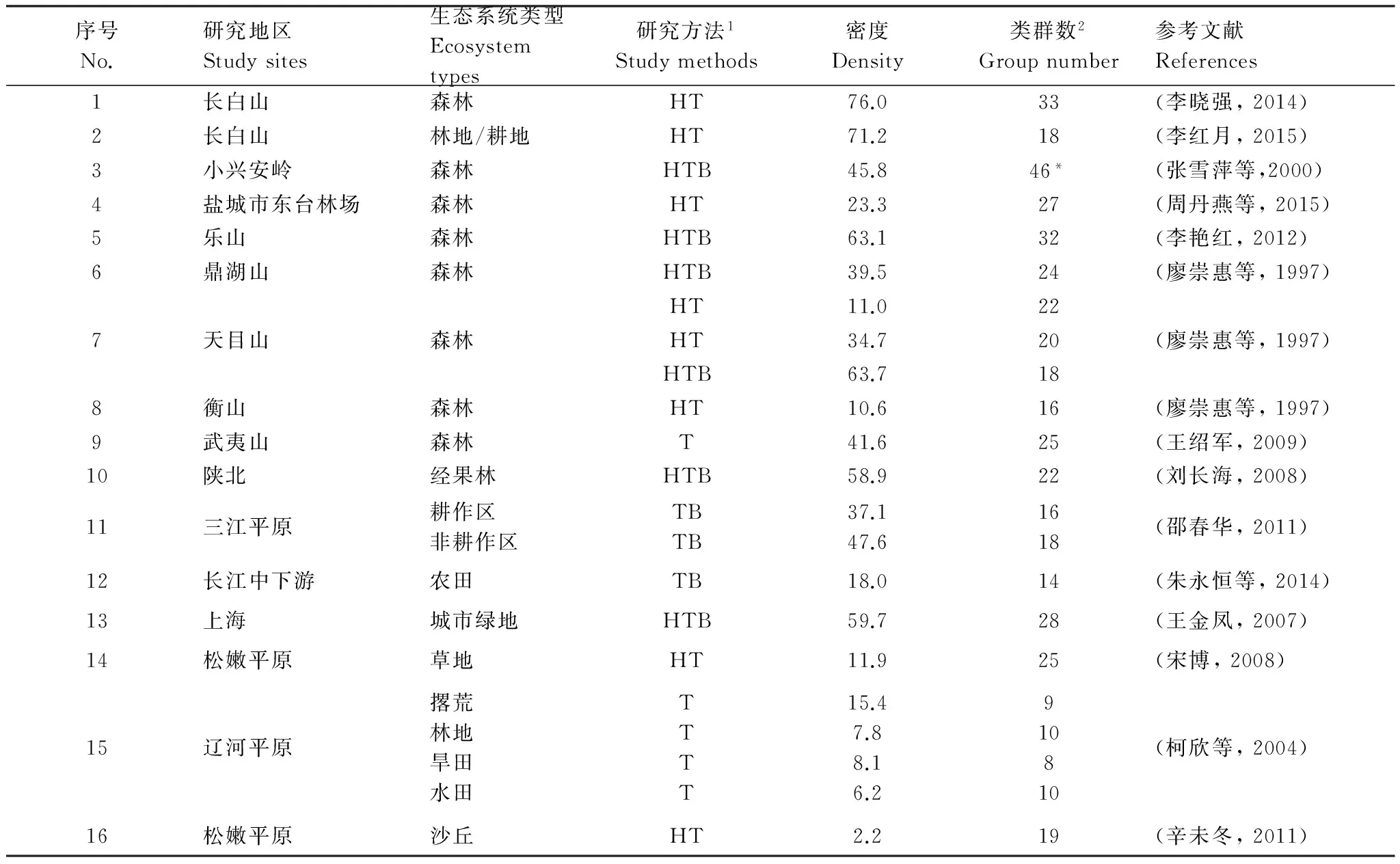

与本文提出的第一个假设相反,西南喀斯特地区土壤动物类群数(5门15纲31目/类)较高,与我国东北、东部、西部等其他地区的物种类群数量相当(表4)。本研究区域地形起伏多变,形成丰富的生态系统类型,包括森林、草地、湿地、湖泊以及溶洞等,进而产生了复杂多样的微小生境。已有研究表明生态系统越复杂,生物的多样性越高[15-16]。综上,虽然西南喀斯特地区是典型的生态环境脆弱区,但因其环境类型多样,生境多样性高,因而土壤动物类群数量较为丰富。

表4 不同地区土壤动物类群数和密度比较

1: H:手捡法,Hand picking;T:干漏斗分离,Tullgren funnels;B:湿漏斗分离,Baermann funnels;2: 分类到目或亚目(*分类到科)

尽管类群数量高,但西南喀斯特地区中小型土壤动物的密度较低(6.0×103—1.9×104m-2),仅高于松嫩沙丘等地区,远远低于东北、东部和四川等地的森林、草地等生态系统的密度(表4)。与其他地区文献中的研究对象相比,本区绝大部分的研究中没有包含土壤线虫的数据。而土壤线虫是土壤动物中密度较高的类群之一,其密度可高达8.1×103—3.0×107m-2[17],因而本区域的土壤动物个体密度存在被低估的可能。

图2 中国西南喀斯特地区温度降水统计图(2012—2016)Fig.2 Meteorological characteristic (2012—2016) in the Karst region, Southwest China误差棒为标准差

土壤动物季节动态分布受季节性降水、温度、湿度和植被等的差异而波动[18],不同地区土壤动物多样性的季节动态不同。例如,若尔盖高寒草甸的相关研究显示土壤动物的类群数和密度与气温和土壤温度呈负相关关系[19],而长白山丘陵地区土壤动物群落与土壤温度成正相关[20];杨效东等发现土壤动物的类群数、个体数和多样性在雨季最低[21],陕北枣林的研究结果显示土壤动物的密度与土壤含水量正相关[22]。在中温带和寒温带地区土壤动物密度在7—9月达到最高,而在亚热带地区一般于秋末冬初达到最高[22];在湿热同期的夏秋季节土壤动物群落数量和多样性都较高,而冬春季节相对较少[23]。本区域属于亚热带,雨热同季,土壤动物密度和类群数量均表现为夏秋高、冬春低,与区域温湿度的变化基本一致(图2)。西南喀斯特地区土壤动物群落也受极端气候影响,如干旱降低其类群数,个体密度,多样性、优势度和丰富度指数等[24-25]。

同其他地区的研究结果一致,喀斯特土壤动物的垂直分布具有明显的表聚性,个体密度和物种数量都表现为随土壤深度的增加而减少。这与土壤有机质含量,土壤孔隙度等土壤理化性质的垂直分布密切相关[26]。由于植物根系的作用,表层土壤相对疏松、孔隙度大、营养丰富,因而土壤动物分布较多[27]。土壤动物的垂直结构在不同类群、不同土壤环境产生一定的差异[28-29],受气候影响也会有季节波动[19,30],另外也会受自然灾害和外界干扰等的影响[31]。

土壤动物的水平分布受植被结构的复杂性、植被覆盖率、凋落物的质量影响。地上地下生态系统是协同进化的共同体,地上植被的改变会直接或间接影响土壤动物群落结构[32-33],随着生境退化(如盐碱化、沙漠化和石漠化等)土壤动物的密度、类群数量和群落均匀度呈现降低趋势[29, 34-36]。石漠化表现为系统结构破坏、植被覆盖度降低、土壤质量下降,使土壤动物栖息的生境条件恶化。喀斯特土壤动物的密度和类群数量均受人为干扰和自然条件影响,在林地和无石漠化地区较高,随石漠化强度增加而显著降低,与本文提出的第二个假设相符。生态恢复有助于土壤动物群落的恢复,土壤动物的类群数、个体密度和多样性均会随生态环境的改善而显著增加[37]。在喀斯特地区生物多样性保护和恢复工作中,还应注重土壤动物群落变化情况。

[1] Giller PS. The diversity of soil communities, the ‘poor man′s tropical rainforest’. Biodiversity and Conservation, 1996, 5(2): 135- 168.

[2] Bardgett RD, Wardle DA. Aboveground-Belowground Linkages: Biotic Interactions, Ecosystem Processes, and Global Change. Oxford: Oxford University Press, 2010.

[3] 邵元虎, 张卫信, 刘胜杰, 王晓丽, 傅声雷. 土壤动物多样性及其生态功能. 生态学报, 2015, 35(20): 6614- 6625.

[4] Yang X D, Chen J. Plant litter quality influences the contribution of soil fauna to litter decomposition in humid tropical forests, southwestern China. Soil Biology and Biochemistry, 2009, 41(5): 910- 918.

[5] Liao S, Yang W Q, Tan Y, Peng Y, Li J, Tan B, Wu F Z. Soil fauna affects dissolved carbon and nitrogen in foliar litter in alpine forest and alpine meadow. PLoS One, 2015, 10(9): e0139099.

[7] Li X Q, Yin X Q, Wang Z H, Fan W H. Litter mass loss and nutrient release influenced by soil fauna ofBetulaermaniiforest floor of the Changbai Mountains, China. Applied Soil Ecology, 2015, 95: 15- 22.

[8] Tan B, Wu F Z, Yang W Q, Xu Z F, Zhang L, Liu Y. Soil fauna significantly contributes to litter decomposition at low temperatures in the alpine/subalpine forests. Polish Journal of Ecology, 2015, 63(3): 377- 386.

[9] García-Palacios P, Maestre FT, Kattge J, Wall DH. Climate and litter quality differently modulate the effects of soil fauna on litter decomposition across biomes. Ecology Letters, 2013, 16(8): 1045- 1053.

[10] Heemsbergen DA, Berg MP, Loreau M, Van Hal JR, Faber JH, Verhoef HA. Biodiversity effects on soil processes explained by interspecific functional dissimilarity. Science, 2004, 306(5698): 1019- 1020.

[11] 彭晚霞, 王克林, 宋同清, 曾馥平, 王久荣. 喀斯特脆弱生态系统复合退化控制与重建模式. 生态学报, 2008, 28(2): 811- 820.

[12] 樊云龙, 熊康宁, 苏孝良, 陈浒, 邹细霞. 喀斯特高原不同植被演替阶段土壤动物群落特征. 山地学报, 2010, 28(2): 226- 233.

[13] 叶岳, 周运超. 喀斯特石漠化小生境对大型土壤动物群落结构的影响. 中国岩溶, 2009, 28(4): 413- 418.

[14] 尹文英. 中国土壤动物检索图鉴. 北京: 科学出版社, 1998.

[15] Moço M K S, Gama-Rodrigues E F, Gama-Rodrigues A C, Machado R C R, Baligar V C. Relationships between invertebrate communities, litter quality and soil attributes under different cacao agroforestry systems in the south of bahia, brazil. Applied Soil Ecology, 2010, 46(3): 347- 354.

[16] Zhu X Y, Gao B J, Yuan S L, Hu Y C. Community structure and seasonal variation of soil arthropods in the forest-steppe ecotone of the mountainous region in northern Hebei, China. Journal of Mountain Science, 2010, 7(2): 187- 196.

[17] 邵元虎, 傅声雷. 试论土壤线虫多样性在生态系统中的作用. 生物多样性, 2007, 15(2): 116- 123.

[18] MorónRíos A, Rodríguez M, PérezCamacho L, Rebollo S. Effects of seasonal grazing and precipitation regime on the soil macroinvertebrates of a mediterranean old-field. European Journal of Soil Biology, 2010, 46(2): 91- 96.

[19] 张洪芝, 吴鹏飞, 杨大星, 崔丽巍, 何先进, 熊远清. 青藏东缘若尔盖高寒草甸中小型土壤动物群落特征及季节变化. 生态学报, 2011, 31(15): 4385- 4397.

[20] 李红月. 长白山地丘陵区不同土地利用方式土壤动物的群落特征[D]. 长春: 东北师范大学, 2015.

[21] 杨效东, 刘宏茂, 郑征, 沙丽清. 砂仁种植对季节雨林土壤节肢动物群落结构影响的初步研究. 生态学杂志, 2003, 22(4): 10- 15.

[22] 刘长海. 陕北枣林土壤动物群落的结构及其季节动态[D]. 北京: 北京林业大学, 2008.

[23] 殷秀琴, 宋博, 董炜华, 辛未冬. 我国土壤动物生态地理研究进展. 地理学报, 2010, 65(1): 91- 102.

[24] 王仙攀, 陈浒, 熊康宁. 气候干旱对贵州喀斯特高原山区土壤动物群落的影响——以石桥小流域为例. 热带地理, 2011, 34(4): 357- 361, 367- 367.

[25] 杨大星, 杨茂发, 徐进, 尚小丽. 马尾松人工林火烧迹地不同恢复阶段中小型土壤节肢动物多样性. 生态学报, 2013, 33(8): 2531- 2544.

[26] 王振海, 殷秀琴, 蒋云峰. 长白山苔原带土壤动物群落结构及多样性. 生态学报, 2014, 34(3): 755- 765.

[27] 吴东辉, 尹文英, 卜照义. 松嫩草原中度退化草地不同植被恢复方式下土壤线虫的群落特征. 生态学报, 2008, 28(1): 1- 12.

[28] Rossi JP, Blanchart E. Seasonal and land-use induced variations of soil macrofauna composition in the Western Ghats, southern India. Soil Biology and Biochemistry, 2005, 37(6): 1093- 1104.

[29] 吴鹏飞, 杨大星. 若尔盖高寒草甸退化对中小型土壤动物群落的影响. 生态学报, 2011, 31(13): 3745- 3757.

[30] Briones M J I, Ostle N J, Mcnamara N P, Poskitt J. Functional shifts of grassland soil communities in response to soil warming. Soil Biology and Biochemistry, 2009, 41(2): 315- 322.

[31] 颜绍馗, 张伟东, 刘燕新, 傅声雷, 李媛良, 汪思龙. 雨雪冰冻灾害干扰对杉木人工林土壤动物的影响. 应用生态学报, 2009, 20(1): 65- 70.

[32] 宋理洪, 武海涛, 吴东辉. 我国农田生态系统土壤动物生态学研究进展. 生态学杂志, 2011, 30(12): 2898- 2906.

[33] 吴廷娟. 全球变化对土壤动物多样性的影响. 应用生态学报, 2013, 24(2): 581- 588.

[34] 倪珍, 闫修民, 张兵, 刘晶, 吴东辉. 我国土地利用/覆被变化对土壤动物群落多样性的影响研究进展. 安徽农业科学, 2013, 41(35): 13787- 13788, 13790- 13790.

[35] 刘任涛, 朱凡, 赵哈林. 北方农牧交错区土地利用覆盖变化对大型土壤动物群落结构的影响. 草地学报, 2013, 21(4): 643- 649.

[36] 吕世海, 卢欣石, 高吉喜. 呼伦贝尔草地风蚀沙化土壤动物对环境退化的响应. 应用生态学报, 2007, 18(9): 2055- 2060.

[37] 杨大星, 杨茂发, 徐进. 生态恢复方式对喀斯特土壤节肢动物群落特征的影响. 贵州农业科学, 2013, 41(2): 91- 94.

————水溶蚀岩石的奇观