双点腰硬联合麻醉在成人TEP的应用

黄树彬

腹股沟区是指下腹壁与大腿交界的三角区位置, 腹股沟疝则是由于腹股沟区有缺损使腹腔内脏器向体表突出而形成, 俗称“疝气”[1]。根据疝环与腹壁下动脉之间的相互关系,腹股沟疝可分为腹股沟斜疝和腹股沟直疝两种。腹股沟斜疝约占腹股沟疝的95%, 右侧斜疝比左侧斜疝多见, 男性患者发病率较高, 约是女性发病率的15倍[2]。腹股沟斜疝是指位于腹壁下动脉外侧的腹股沟管深环突出, 向内下、向前斜行经腹股沟管, 再穿出腹股沟浅环, 可进入阴囊中, 影响患者的发育功能[3]。腹股沟直疝从腹壁下动脉内侧的腹股沟三角区直接由后向前突出, 不经内环, 不进入阴囊, 仅占腹股沟疝的5%[4]。老年患者中直疝发生率有所上升, 但仍以斜疝为多见。若不及时治疗, 容易引起严重并发症。行TEP是治疗腹股沟疝的主要手段, 而麻醉处理则是进行手术的一个关键环节, 对于麻醉的要求, 随着医学的发展也越来越高,本文研究了双点腰硬联合麻醉在成人TEP的应用, 现将结果报告如下。

1 资料与方法

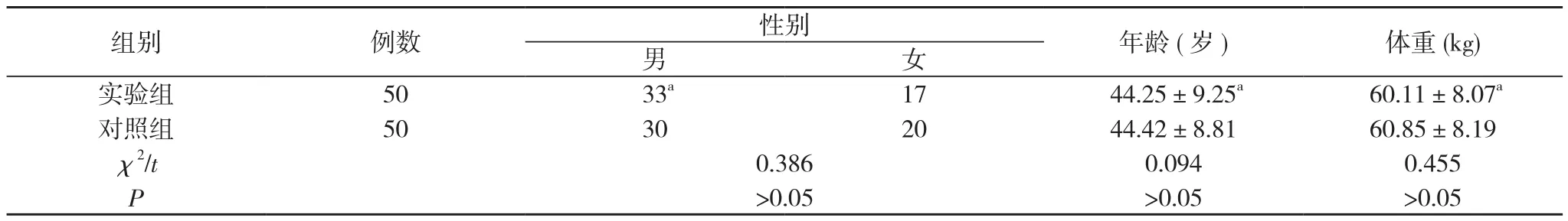

1.1 一般资料 选取本院2016年9月~2017年9月收治的100例需进行手术的腹股沟疝患者, 其中男63例, 女37例;年龄 18~72岁 , 平均年龄 (44.47±9.18)岁;体重 50~72 kg, 平均体重(60.65±8.96)kg。将患者随机分为实验组与对照组, 各50例。实验组:男33例, 女17例;年龄20~72岁, 平均年龄 (44.25±9.25)岁 ;体重 51~71 kg, 平均体重 (60.11±8.07)kg。对照组:男30例, 女20例;年龄18~70岁, 平均年龄(44.42±8.81)岁 ;体重 50~72 kg, 平均体重 (60.85±8.19)kg。两组患者性别、年龄、体重等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较(n, ±s)

表1 两组患者一般资料比较(n, ±s)

注:与对照组比较, aP>0.05

组别 例数 性别 年龄(岁) 体重(kg)男女实验组 50 33a 17 44.25±9.25a 60.11±8.07a对照组 50 30 20 44.42±8.81 60.85±8.19 χ2/t 0.386 0.094 0.455 P>0.05 >0.05 >0.05

1.2 方法 两组患者的手术和麻醉均由同一组医生和麻醉师进行。所有患者在手术前30 min肌内注射巴比妥钠100 mg和阿托品0.5 mg进行诱导麻醉, 进入手术室后开放静脉, 连接心电监护仪, 监测心率、血压。实验组患者先在T12~L1间隙行硬膜外穿刺, 再用25G腰穿针于L2~3间隙行蛛网膜下腔穿刺, 脑脊液流出后向内注药。对照组则在直接在L2~3间隙处先用16G硬膜外针进行硬膜外穿刺, 再把25G腰穿针置入硬膜外针内刺入蛛网膜下腔, 脑脊液流出后向内注药。两组患者均用0.5%盐酸罗哌卡因3.5 ml进行腰麻, 注射时针头均朝向头端, 注射时间约15 s。观察麻醉状况, 视患者情况给予补充麻醉处理。

1.3 观察指标 两组患者麻醉用药量及起效时间、麻醉效果及术中不良反应发生情况。

1.4 疗效判定标准 麻醉效果评定[5]:优:麻醉效果良好,肌肉松弛状态良好, 安静, 无痛, 无牵拉, 心肺功能与血流动力状态保持相对稳定;良:麻醉效果欠完善, 肌肉松弛状态欠佳, 有内脏牵引痛, 血流动力学有轻微波动, 加辅助用药完成手术;差:麻醉效果不好, 肌肉松弛状态较差, 患者出现呻吟躁动, 需用镇定剂稳定患者状态以便顺利完成手术。优良率=(优+良)/总例数×100%。

1.5 统计学方法 采用SPSS16.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

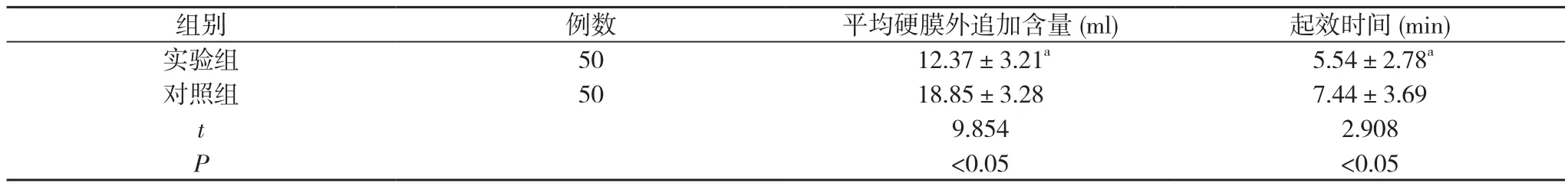

2.1 两组患者麻醉用药量及起效时间比较 实验组的平均硬膜外追加含量为(12.37±3.21)ml, 明显少于对照组的(18.85±3.28)ml;起效时间为(5.54±2.78)min, 明显短于对照组的(7.44±3.69)min, 差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者麻醉用药量及起效时间比较( ±s)

表2 两组患者麻醉用药量及起效时间比较( ±s)

注:与对照组比较, aP<0.05

组别 例数 平均硬膜外追加含量(ml) 起效时间(min)实验组 50 12.37±3.21a 5.54±2.78a对照组 50 18.85±3.28 7.44±3.69 t 9.854 2.908 P<0.05 <0.05

2.2 两组患者麻醉效果比较 实验组麻醉优良率为100.0%,明显高于对照组的76.0%, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者麻醉效果比较(n, %)

2.3 两组患者术中不良反应发生情况比较 实验组术中不良反应总发生率为6.0%, 显著低于对照组的22.0%, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者术中不良反应发生情况比较(n, %)

3 讨论

临床上, 引起腹股沟疝的主要原因是腹壁肌肉强度降低,腹内压力增高, 尤其是老年人, 肌肉发生萎缩, 腹壁变得更加薄弱, 当血管、精索或者子宫圆韧带穿过由于薄弱的腹壁而变得薄弱的腹股沟区时, 即容易形成“疝”[6]。此外, 老年人因便秘、咳喘、前列腺增生导致的排尿困难等使腹腔压力升高, 也为疝的形成提供了动力[7]。腹股沟疝有以下几种类型[8,9]:① 可复性疝, 是在腹股沟区出现一个可复性肿块,开始时肿块较小, 肿块不易察觉, 仅在患者劳动、行走、站立、跑步、剧咳或患儿啼哭时出现, 当患者平卧或用手按压时肿块可自行回纳、消失, 肿块增大后, 自腹股沟落入阴囊内或大阴唇, 影响人的行走与劳动, 给人们的生活带来困扰;② 滑动性斜疝, 是一种较大的不能完全回纳的难复性疝, 盲肠自腹腔滑出常常与疝囊前壁发生粘连;③ 嵌顿性疝, 由劳动或排便引起的腹内压骤增而出现的, 平卧或用手按压常常能摸到硬肿块, 常伴有明显疼痛, 推送肿块不能回纳、消失;④绞窄性疝, 是比较严重的一种, 常伴发各种并发症, 患者呈持续性剧烈腹痛, 呕吐频繁, 查体见腹膜刺激征, 腹部呈不对称腹胀, 肠鸣音减弱或消失, X线检查见孤立胀大的肠袢或瘤状阴影, 体温、脉率、白细胞计数渐上升, 甚至出现休克体征。腹股沟斜疝约占腹股沟疝的95%, 右侧斜疝比左侧斜疝多见, 男性患者发病率较高, 约是女性发病率的15倍。

手术是治疗成人腹股沟疝的惟一可靠方法, 较少复发[10]。近年来, 腹腔镜手术取得重大进展, 腹腔镜下TEP只需两个0.5 cm、一个1 cm的切口, 不进入腹腔, 在腹膜外将疝袋拉回腹腔, 再用人造网片覆盖疝突出的缺口, 此法适合双侧腹股沟疝及复发疝的治疗, 且创伤小、恢复快、复发率低[11,12]。行手术治疗最关键的一步是对于麻醉的处理, 麻醉效果是影响手术能否顺利进行的一个重要因素。腰硬联合麻醉在临床广泛应用, 与双点腰硬联合麻醉比较, 单点法的最大弊端在于若置管不顺利则会影响腰麻平面的调节, 因为双针单间隙穿刺, 从腰麻开始到硬膜外置管结束存在“时间差”, 使腰麻平面不易控制, 造成严重的低血压, 造成术中不良反应的产生[13, 14]。

本文对双点腰硬联合麻醉在成人TEP的应用进行研究,发现与单点法相比, 双点法的麻醉用药量较少且起效时间较短, 总的麻醉效果较优, 且术中不良反应发生率较低。实验组的平均硬膜外追加含量为(12.37±3.21)ml, 明显少于对照组的(18.85±3.28)ml;起效时间为(5.54±2.78)min, 明显短于对照组的(7.44±3.69)min, 差异均有统计学意义(P<0.05)。实验组麻醉优良率为100.0%, 明显高于对照组的76.0%, 差异有统计学意义(P<0.05)。 实验组术中不良反应总发生率为6.0%,显著低于对照组的22.0%, 差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述, 用双点法先硬膜外置管再腰麻注药避免时间差的问题, 应用于成人TEP效果确切, 麻醉用药量少,麻醉作用起效快, 术中不良反应少, 有利于手术的进展和管理。

[1] 李奎, 孙亮, 舒若, 等.腹腔镜下腹膜前修补术治疗双侧腹股沟疝17例.中国微创外科杂志, 2015, 15(6):533-535.

[2] 肖颖琨, 李天远, 刘纳新, 等.不同类型腰-硬联合穿刺技术用于不同年龄妇科手术患者临床麻醉效应的比较.广东医学,2015(13):2029-2032.

[3] 徐渭贤, 赵晓波, 陈永满, 等.微型腹腔镜经脐部双通道联合自制硬膜外穿刺针治疗小儿腹股沟斜疝临床疗效分析.河北医药, 2017, 39(12):1869-1871.

[4] 陈丽, 于丹, 尹长久, 等.不同间隙腰硬联合麻醉在妇产科手术中的应用比较探讨.中国妇幼保健, 2014, 29(14):2276-2277.

[5] 信文启, 李爱香, 闫增.不同麻醉方法用于膀胱镜检查术的效果.中华麻醉学杂志, 2015, 35(6):767-768.

[6] 盛友纯.腹腔镜下腹膜前修补术治疗双侧腹股沟疝20例.中国继续医学教育, 2017, 9(9):162-164.

[7] 谢学羿, 林唯栋, 温顺前, 等.经腹腹膜前腹腔镜腹股沟疝修补术(TAPP)502例.中国微创外科杂志, 2011, 11(7):585-586.

[8] 周斌, 徐鲁白, 蔡景理, 等.腹腔镜下经腹腔腹膜前修补术治疗成人腹股沟疝.实用医学杂志, 2007, 23(18):2902-2903.

[9] 王桐生, 丁磊, 赵爱民, 等.腹腔镜下全腹膜外腹股沟疝修补术与经正中线切口腹膜前腹股沟疝修补术的比较研究.中国微创外科杂志, 2016, 16(2):118-121.

[10] 张成, 李梅, 充力木, 等.腹腔镜经腹腔腹膜前腹股沟疝修补术与Lichtenstein疝修补术对比研究.中华疝和腹壁外科杂志(电子版), 2010, 4(3):54-56.

[11] 袁又能, 史火喜, 陈爱华, 等.腹腔镜腹膜前补片植入法腹股沟疝修补术50例报告.中国微创外科杂志, 2006, 6(12):946-947.

[12] 李斌辉.全腹膜外腹腔镜腹膜前修补术在腹股沟疝中的应用.武警后勤学院学报(医学版), 2012, 21(10):825-828.

[13] 雷霆, 王晓, 张练, 等.腹腔镜下经腹腔腹膜前疝修补术在12例复发性腹股沟疝手术中的应用.重庆医学, 2010, 39(24):3411-3412.

[14] 罗文勇.腹腔镜经腹腹膜前疝修补术与完全腹膜外疝修补术治疗双侧腹股沟疝疗效比较.中华疝和腹壁外科杂志(电子版),2017, 11(2):112-114.