生产性服务业与制造业协同聚集对制造业升级的影响

王瑞荣

(绍兴职业技术学院经贸管理学院,浙江绍兴312000)

0 引言

在“工业型经济”迈向“服务型经济”的世界潮流下,服务业尤其是生产性服务业已经成为制造业升级的重要推动力。生产性服务业与制造业协同聚集有利于促进产业联动形成规模效应,促进空间联动形成外溢效应,建立良性互动的新制度,从而推动制造业升级。因此,要想实现制造大国向制造强国的转变,应积极发展生产性服务业,推动生产性服务业向制造业集中区域集聚,形成生产性服务业与制造业(简称“两业”)协同聚集,以促进制造业产业结构调整和优化升级。

长三角、珠三角和环渤海地区作为全国经济最活跃的区域,在经济进入新常态后,中国制造业正面临着要素成本上升和出口需求下行的内外冲击,以及发达国家“高端回流”和发展中国家“中低端分流”的双重挤压,以国际代工为主要特征的“中国制造”根基已开始松动,经济增长动力面临衰竭,制造业转型升级已势在必行[1]。因此,本文选取长三角、珠三角和环渤海地区最具代表的省市——浙江、江苏、广东、上海和北京,对其两业协同集聚水平进行测度,进而利用计量模型分析两业协同集聚是否促进了制造业升级。

1 生产性服务业与制造业协同集聚水平测度

1.1 测度方法和指数构建

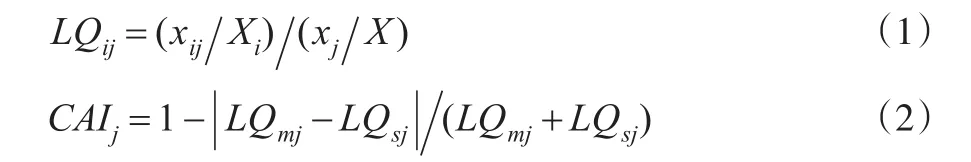

目前国内外用来测度产业集聚水平的方法主要有区位熵、产业集聚指数、行业集中度、赫芬达尔指数、空间基尼系数和E-G指数、协同集聚指数等。本文主要采用区位熵和协同集聚指数来测算生产性服务业与制造业协同集聚水平。区位商及协同集聚指数的计算公式如下[2,3]:

公式(1)中,LQ表示区位商,i分别表示生产性服务业、制造业,j则表示上述三省两市,xij表示产业i在j地区城镇单位的就业人口数量,Xi表示全国i产业城镇单位的就业人口数量,xj表示j地区所有产业城镇单位的就业人口数量,X表示全国所有产业城镇单位的就业人口数量。一般来说,LQ的值越高,该地区的产业集聚水平就越高,当LQ>1时,则认为该地区经济在全国具有比较优势且专业化水平相对较高。在公式(2)中,CAIj表示j地区生产性服务业与制造业协同集聚指数,生产性服务业与制造业的区位熵分别用LQsj和LQmj来表示。通常来说,CAI值越大,该地区两业协同集聚水平就越接近,两业间协同集聚水平相应就越高[4]。

本文主要研究浙江、江苏、广东、上海和北京制造业和生产性服务业相对比较发达的三省两市。文中所指的生产性服务业主要包括批发和零售业,交通运输、仓储及邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,金融业,房地产业,租赁与商务服务业,科学研究、技术服务与地质勘查业七个细分行业。制造业主要依据国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)包括的行业类别代码为:13-43。

1.2 测度结果及分析

由表1可以发现,2008—2016年间,制造业区位熵都大于1的省市为浙江、江苏、广东、上海,这表明上述三省一市的制造业比较发达,已然显现相当规模的集聚,是该区域内的制造业集聚中心。北京的制造业区位熵在0.42~0.60之间徘徊,这说明北京的制造业相对于三省一市而言集聚程度不高,但这并不能说明北京的制造业集聚程度低,这可能是由于北京处于环渤海区域经济发展的核心,且为国家行政中心,一些劳动密集型制造业转移到天津和河北,北京重点发展资本密集型和技术密集型制造业。浙江制造业区位熵呈现逐年缓慢下降趋势,而广东则呈现波浪式上升趋势,而江苏、上海和北京呈波浪式下降趋势。就生产性服务业区位熵而言,由于北京是中国政治、科技和文化中心,其生产性服务业集聚水平最高,在2.46~2.60之间上下浮动,作为中国经济、金融、贸易中心的上海紧随其后,在1.63~2.05之间徘徊,广东居中,生产性服务业区位熵值接近1左右,而浙江和江苏生产性服务业集聚水平相似,生产性服务业区位熵值在0.8左右上下浮动,整体而言,浙江略好于江苏。

表1 浙、苏、沪、粤、京生产性服务业、制造业区位熵和协同集聚指数对比分析

就生产性服务业与制造业的协同集聚发展趋势而言,2008—2013年间,浙江两业协同集聚指数呈现稳步上升趋势,且2013年达到最大值,而后呈现波浪式下降趋势;江苏则在0.7附近上下波动,相对比较稳定;广东呈现波浪式下降趋势,而上海则在0.70~0.93之间上下波动;北京两业协同集聚指数最低,在0.28~0.40之间上下浮动,而且呈现缓慢下降趋势,但是2016年有所上升,但其两业协同集聚指数仅为0.3196。总体而言,除北京外,其他三省一市两业协同集聚程度相对较高,协同集聚指数相差不大。这主要是由于北京特殊的政治、文化背景和产业结构调整有关,即北京以重点发展服务业(尤其是生产性服务业)为主,其专业化水平远远高于其他地区,是服务业集聚水平最高的地区。

2 实证检验

2.1 变量选取与模型构建

国内学者主要选取产品附加值、利润率、利税总额反映制造业升级的指标。考虑数据的可获得性和研究需要,本文选取规模以上制造业企业利税总额反映制造业升级状况。利税总额主要包括制造业企业利润总额、产品销售税金及附加和应交增值税之和,该指标可以反映在一定时期内制造业企业实现的全部纯收入的重要指标,能够反映制造业升级的效果。同时,为了进一步深入分析两业协同集聚水平对制造业升级生产的影响,本文将两业协同集聚指数作为核心解释变量。同时,考虑到还有其他因素,诸如外商直接投资、人力资本水平、交通发达程度和信息化水平也会对制造业升级产生重要的影响。因此,将外商直接投资、人力资本水平、交通发达程度和信息化水平一同作为控制变量。与此同时,为了提高模型的拟合程度,减少异方差对模型的影响,本文对被解释变量(利税总额)和控制变量(交通发达程度)取对数。因此,具体构建的计量模型如公式(3)所示:

其中,j表示地区,t表示年份,TTI表示规模以上工业制造业企业利税总额,C为常数,CAI表示两业协同集聚指数,FDI表示外商直接投资对制造业升级的影响,该值用外商投资和港澳台商投资规模以上工业企业主营业务收入与该地区工业总产值的比值作为代理变量,HR表示人力资本水平,该值用各地区大中专及以上学历招生人数在该地区就业总人数比重作为代理变量,TDD表示交通发达程度,用货物周转量来衡量,IL表示信息化水平,用邮电业务量与GDP的比值作为信息化水平的代理变量,β1、β2、β3、β4、β5分别表示两业协同集聚指数、外商直接投资、人力资本水平、交通发达程度和信息化水平的影响弹性系数,μ为随机误差项。本文把FDI、HR、TDD和IL四个控制变量逐个加入计量模型检验回归结果。

2.2 数据来源

本文选取浙江、江苏、广东、上海和北京三省两市2008—2016年的面板数据作为样本区间,相关原始数据主要来源上述三省2009—2017年《统计年鉴》、两市2009—2016年《统计年鉴》、2009—2017年《中国统计年鉴》,同时还参考了国家统计局网站统计数据、北京统计局年度统计资料、2016年北京市国民经济和社会发展统计公报、上海统计局网站统计数据、2016年上海市国民经济和社会发展统计公报,此外对个别缺失数据采用插值法补全。利用Eviews8.0计量分析软件对面板数据进行回归分析。

2.3 计量结果分析

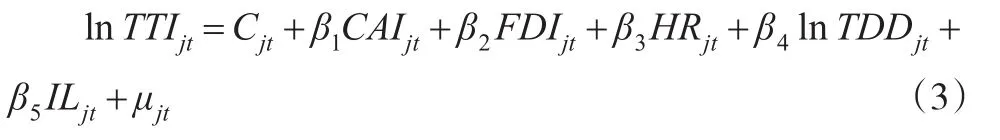

依据公式(3)所示,分别对浙江、江苏、广东、上海和北京相关数据进行平稳性检验和协整检验,利用Eviews8.0计量分析软件的Unit Root Test检验,在5%的显著性水平下,相关变量均通过一阶差分序列平稳性检验。使用Eviews8.0计量分析软件中的Cointegration Test对CAI、FDI、HR、ln TDD、IL与ln TTI的一阶差分序列进行了协整检验,在5%的显著性水平下,大多数均通过了检验,即从长期看,ln TTI与CAI、FDI、HR、ln TDD、IL存在均衡关系。因此,可以在此基础上对模型直接进行回归分析,回归结果见表2。

表2 各模型回归结果

从表2中可以发现,两业协同集聚指数对制造业升级具有显著的影响,不过这种影响可能是正向作用,也可能是反向作用。就浙江而言,两业协同集聚指数对制造业升级具有明显的促进作用,二者呈现显著的正相关关系,并且均通过10%的显著性检验。具体来说,当两业协同集聚指数CAI每上升1%,可以拉动制造业利税总额增长233.43%。随着控制变量的不断加入,虽然两业协同集聚指数对制造业升级促进作用在下降,但整体而言,还是呈正向拉动作用,即当外商直接投资FDI、人力资本水平HR、交通发达程度TDD和信息化水平IL全部加入后,两业协同集聚指数CAI每上升1%,仍然可以促进制造业利税总额增长52.57%。就控制变量而言,FDI和HR对制造业升级呈现反向变动关系,但不显著。究其原因一方面可能是由于这两个变量是选取替代变量来衡量,存在一定的缺陷影响检验的结果;另一方面可能是由于浙江利用FDI的质量不高,高级人力资本比重相对偏低有关,而TDD和IL对制造业升级具有显著的促进作用,尤其是交通运输(尤其是快递)服务业和邮政(互联网)服务业的快速发展,为浙江制造业效率提升打下了坚实的基础。这说明浙江的两业协同集聚程度还有待提高,且伴随着协同集聚水平的提升,对制造业升级的促进效应将更大。

江苏的情况和浙江略有不同,随着控制变量的逐渐加入,两业协同集聚指数对制造业利税总额的影响由正向变动转为反向变动。当不加入控制变量时,当两业协同集聚指数CAI每上升1%,可以拉动制造业利税总额增长7.37%,随着FDI和HR的加入,拉动作用上升,分别达到了294.92%和152.40%,但当TDD和IL加入后,两业协同集聚指数对制造业利税总额的影响转为反向变动关系,即两业协同集聚指数CAI上升,反而导致制造业利税总额的下降。就各控制变量看,FDI随着HR、TDD和IL的加入,其影响作用由负转正,但是不显著,同时IL呈现负向拉动作用,也不显著,而HR和TDD对制造业升级均具有显著正向拉动作用,且HR正向作用要显著优于TDD,这可能是由于江苏人力资本存量较高,人力投资利用效率水平也比较高所致。

广东和北京的情况与浙江正好相反,两业协同集聚指数对制造业利税总额具有反向变动关系。没有加入控制变量前,两业协同集聚指数CAI每上升1%,可以导致广东和北京制造业利税总额下降分别为301.35%和979.88%,北京下降得更快。随着控制变量的不断加入,广东的反向变动趋势有所好转,而北京反向变动趋势更为显著。这说明两业协同集聚促进制造业升级是要有一个最佳规模的,超过这个最优规模再集聚,反而不利于制造业升级,必须进行产业结构调整,优化区域布局。就控制变量而言,HR、TDD和IL对广东制造业升级均具有正向促进作用,但不显著。而北京则是IL对其制造业升级均具有正向促进作用,其他变量整体上呈现反向变动关系。这说明并不是生产性服务业集聚水平越高越好,要想实现制造业升级,两业协同集聚水平还要与外商直接投资、人力资本水平、交通发达程度和信息化水平等外生变量适度发展,形成良性互动,协同发展,提升协同集聚的辐射效应。

上海在没有加入各控制变量前,两业协同集聚指数对制造业利税总额具有反向变动关系,随着控制变量的逐渐加入,两业协同集聚指数对制造业利税总额呈现正向变动关系,这说明控制变量对上海制造业升级具有显著的影响。其中,FDI对制造业升级具有显著正向拉动作用,TDD虽然具有正向影响,但不显著,HR和IL则呈现反向变动关系,但不显著。这可能是由于上海人力资本水平(高级人力资本)和信息化水平(互联网)发展速度和程度明显优于外商直接投资和交通发达情况,相关变量之间未能实现协调发展所致。

3 结论

通过上述分析可以看出,上海、广东、浙江、江苏两业协同集聚水平较高,而北京相对较低。这是由于北京作为中国的行政中心,主要以发展现代服务业为主,一些劳动密集型制造业转移到天津、河北所致。生产性服务业与制造业协同集聚对制造业升级影响的实证分析发现,浙江、江苏两省两业协同集聚对制造业升级具有明显的促进作用,而广东、北京两省市则呈现反向作用。这主要是由于浙江、江苏两省两业协同集聚水平目前还没有达到最优化,尤其是生产性服务业集聚水平还有待进一步提高,但是两业集聚水平要控制在一定的规模内,超过一定的集聚水平反而会阻碍制造业的升级。同时,外商投资、人力资本水平、交通发达程度和信息化水平也会在一定程度上影响制造业升级,至于是正向影响还是反向影响,要结合该地区整体的发展情况评估。当外商直接投资、人力资本水平、交通发达程度和信息化水平在该地区发展还没有进入最优规模前,可以促进制造业升级,当达到一定规模后,就会阻碍制造业的发展。

[1] 杜宇玮,刘东皇.中国生产性服务业发展对制造业升级的促进:基于DEA方法的效率评价[J].科技管理研究,2016,(14).

[2] 关爱萍,陈锐.产业集聚水平测度方法的研究综述[J].工业技术经济,2014,33(12).

[3] 豆建民,刘叶.生产性服务业与制造业协同集聚是否能促进经济增长——基于中国285个地级市的面板数据[J].现代财经,2016,(4).

[4] 陈晓峰,陈昭锋.生产性服务业与制造业协同集聚的水平及效应——来自中国东部沿海地区的经验证据[J].财贸研究,2014,(2).

——新野县高质量推动脱贫攻坚纪实