印度表列群体女童教育问题及启示

吕美妍 吕文华

印度女童教育,一直是倍受印度政府和国际社会关心和重视的问题。女童教育①本文所研究的女童教育是指18岁及以下年龄的未成年女性的学校教育。问题解决的程度,直接影响着该国家的长久稳定、社会的可持续发展以及国民素质的提高。自印度民主国家建立至今,印度女童教育随着国家教育激励政策的颁布,取得了一定的成绩,但同时仍伴随着诸多问题。在女童总人口中,表列种姓和表列部落的女童是最弱势的群体。她们由于本身身处弱势阶层,备受阶级、经济、传统观念等多重束缚,因此很多权益无法得到保障,而教育权便是其中之一。研究表列群体女童教育存在的问题,探究印度政府实施有关政策所取得的成效,给解决中国偏远地区少数民族女童教育问题带来一些有益的启示,同时,对于探讨教育公平和性别平等也具有较为重要的意义。

一、印度表列群体女童教育问题及改善措施

印度表列群体女童,主要是指印度社会中表列种姓和表列部落的女童。在印度社会,表列种姓和表列部落群体在政治、经济、宗教、文化等各方面,倍受歧视与压迫,是真正意义上的弱势群体。其中,表列种姓在印度又被称为“不可接触者”或“贱民”,主要缘起于印度古老的种姓制度中的“不可接触制”,通常“贱民”都是违反种姓法规和逆婚(指低种姓男子,尤其是首陀罗男子与婆罗门女子生育的后代)的产物。[1]73-74他们是不可被接触甚至不可被想起的。一般情况下他们都是遭受社会剥削、排斥、冷遇和歧视的群体,过着极为艰难的生活,只配从事被高级种姓认为低贱、肮脏不洁、污染人身心的工作,如搬运动物死尸、捡破烂等。而表列部落是一些生活在深山老林中,过着离群索居、刀耕火种生活的部落民。由于他们自身传统的生活方式,使得发展机会受到了剥夺,往往成为印度教徒剥削、欺骗和敲诈勒索的对象。由于表列种姓和表列部落群体的弱势地位,使得其包括受教育权利在内的许多基本权利受到剥夺;而传统重男轻女的观念,以及人们对女性的从属地位的认知,致使生活在表列种姓和表列部落中的女童生存环境更加艰难,表列种姓和表列部落中的女童的教育机会和权利更是无法得到满足。

印度政府为解决初等教育的普及问题,保障包括女童在内的弱势群体教育权利公平得以实现,在很长的一段时间里,通过颁布各项法律政策以及教育计划,促进弱势群体教育的发展。而表列种姓和表列部落中的女童——这一弱势群体中的弱势群体,自然也得到了政府在教育发展方面的关注。

(一)教育问题

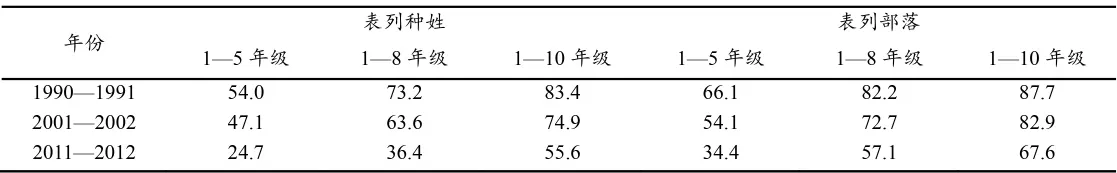

虽然自印度独立后,政府加强了对表列种姓和表列部落的扶持力度,并且重视女性教育,但是表列种姓和表列部落中的女童教育仍然没有得到很好的保障。在表列群体中,女童的入学率仍然低于男童,各年级升学率较低,辍学率却一直居高不下。表1为表列群体女童与男童在1—8年级的入学人数,从中可见其差距。

表1 表列群体女童与男童在1—8年级的入学人数 (单位:百万人)

由表2可看出,无论是表列种姓还是表列部落,女童辍学率都高于男童,并且表列部落女童与表列种姓女童相比较,前者辍学率要更高。

表2 表列群体男童和女童1—8年级辍学率 (单位:%)

那么导致这些问题的主要原因是什么?从家庭层面来看,首先,表列种姓和表列部落的生活环境大多为偏远的农村地区,他们获取信息的渠道相对闭塞,对政府政策的认知较低。其次,表列种姓和表列部落家庭大多较为贫穷,无力支付高额的学费;在表列群体家庭内部,家长的受教育程度有限,加上受到传统观念影响较为严重,认为女童接受教育是一种资源浪费;同时家长也担心接受了教育的女童,将无法适应从事一般家务劳动或是其他农业劳动,导致无法为家庭经济带来助益。第三,表列群体中的等级观念仍然根深蒂固,女性地位低下,促使女童权益无法得到保障。从学校方面来看,学校距离家庭所在地较远,一些表列群体家庭担心女孩在上学途中会遭遇侵害。学校缺乏女教师,或者是教师对性别差异观念淡薄,不能够从根本上给予表列群体女童以学业上的帮助。学校内部教职人员种姓等级观念盛行,对学习成绩较差的表列群体女童进行排斥和嘲笑。学校缺乏必要的基础设施,不能够为学生提供必要的学习用具,并且没有建造专门的女生厕所等等,这些都是致使表列群体女童无法得到良好教育的原因。[2]另外,印度国内不同邦/地区差异、城乡差异显著,贫富差距大,宗教、种姓斗争激烈,这都从某些方面导致了一些邦/地区政府对本邦/地区内部的表列群体教育关注度不够,对国家教育政策的执行不力,并且未能切实找到解决表列群体女童教育的有效方法。

(二)改善措施

面对国内急需缓解的阶级矛盾和亟待解决的初等教育的普及问题,同时也在全球积极倡导发展全民教育和终身教育的国际大背景下,印度政府不断加强对表列种姓和表列部落、女性等弱势群体的教育扶持力度,相继出台了若干教育政策、法律法规以及教育计划,积极改善表列群体的受教育环境,减轻他们在教育上的经济负担,为表列群体中的女童能够拥有与男童同等受教育的机会和高质量的教育做出努力。

1.国家法律政策对弱势群体教育的保障

宪法作为国家的根本大法,规定和保障着公民的基本权利。早在印度独立之初就意识到了改善弱势群体生存状况的重要性,在《印度宪法》中,就有若干条款规定要对弱势群体,尤其是表列种姓、表列部落和女性教育进行重视和保护。宪法还确定了要在一定年限之内,实现印度全国的初等教育的普及,这无疑也是促进表列群体、女童进入学校接受初等教育的重要规定。[3]

1992年印度的《行动纲领》作为对1986年《国家教育政策》的补充与修改,对表列种姓、表列部落和女性教育做出了更为具体的说明。在其第二章,提到了为表列种姓和表列部落贫困家庭的儿童尤其是女子学校的儿童,提供适当的物质刺激,如助学金、免费服装、文具和午餐等。在初中和高中为表列种姓和表列部落的女孩提供额外的助学金。不仅如此,《行动纲领》还认为普及初等教育问题的关键是普及女童教育,因此强调在教育的各个方面(包括科学、职业教育等)都应该增加招收女童人数。

2009年《免费义务教育儿童权利法案》的出台,标志着接受义务教育成为儿童的一项基本权利。[3]这意味着每一位儿童,无论性别、出身、等级、宗教,都有权在正规学校接受全日制的、教育质量令人满意的、教育结果公平的初等教育。而促使2009年印度议会通过这项法案的主要动力,则是由于表列群体儿童初等教育保留政策执行的状况不佳,以往教育政策对部分落后群体的儿童无法触及,以及初等学校的教育质量有待提高等相关问题。

此外,在印度每五年制定的国家发展计划中,都能够看到政府对表列种姓、表列部落女童教育的重视。如在印度第七个五年计划(1985—1990)中,规定通过招收女性教师促进女性教育,要继续为表列种姓和表列部落以及其他社会底层女性提供优惠条件,在区一级为她们建立校舍,增加教学设备、书籍和期刊等,积极鼓励女童和妇女参加各项运动。

2.实施表列种姓半文盲女孩特殊教育发展计划

该计划开始于20世纪90年代末,主要是通过一些地区的表列种姓女子寄宿学校,对当地的表列种姓女子开展识字教育和巩固识字率活动。该计划由相关的县政府负责实施,根据计划,一切费用都拨给县政府,然后由县政府统一拨付,不向学生收取任何包括学杂费在内的费用。该计划优先招收来自最贫困表列种姓家庭的女孩,尤其是清洁工、剥皮匠和制革匠的孩子。

3.实施初等教育普及计划

初等教育普及计划(北印度语为Sarva Shiksha Abhiyan,简称SSA计划),是印度政府在新世纪推出的一项保障所有6—14岁儿童完成初等教育阶段学业的旗舰型计划。该计划更高的目标是努力弥合社会性别差距和种族差距,实现教育公平。在SSA计划的指导下,集中为女童建立学校,规定初级初等学校与女童居住地距离为1公里,而在3公里范围内要有一所高级初等学校。为女生兴建单独的厕所,为年龄较大的女生提供衔接性课程,为未能入学的女生开展回归校园活动,积极招聘女性教师,确保女性教师数量占到教师总数的50%以上。此外,SSA计划还推出两个子计划,以帮助解决女童尤其是表列群体和处境不利女童的教育问题。

(1)女童初等教育国家计划

女童初等教育国家计划(National Programme for Education of Girls at Elementary Level,简称NPEGEL)主要通过社区参与,开发性别敏感度学习教材,为女童发放免费文具、工具书和校服等措施,达到提高社会地位低下或是处境不利女童初等教育水平的目的。在该计划的关注人群中包括了表列种姓和表列部落的女童。[4]

截至2012年,NPEGEL计划所覆盖的范围达到3297个乡,41103个村,40623所示范村级学校,儿童早期保育支持项目4367个,建成技能发展教室24593间,总受益女童数量为1080110人,免费校服遍及所有女童。①Annual Report 2011—2012.Department of School Education&Literacy,Department of Higher Education,Ministry of Human Resource Development,Government of India.

(2)乡村贫困阶层女童教育计划

乡村贫困阶层女童教育计划(Kasturba Gandhi Balika Vidhyalaya,简称 KGBV),是一项致力于为表列种姓、表列部落和其他落后阶级女童,在初等教育高级阶段建立寄宿制学校的计划。这些寄宿制学校是由印度政府支持,在女性识字率低于全国平均水平、性别差异高于全国平均水平的农村地区开办的。该计划发起于2004年7月,目前已经在印度全国的27个邦中推行。[5]

至2014年,KGBV学校已招收表列种姓女童105934名,表列部落女童85793名,KGBV在表列种姓地区批准建立和正在运行的学校总数为508所,在表列部落地区批准建立和正在运行的学校总数为330所。②Annual Report 2013—2014.Department of School Education&Literacy,Department of Higher Education,Ministry of Human Resource Development,Government of India.

4.女童中等教育激励计划

女童中等教育激励计划是印度政府于2008年开始集中发起并关注的一项旨在提高女童中等教育阶段参与率的项目。该项目在政府认为初等教育已经基本得到全面普及的基础上,提出印度全国在2020年全面实现普及中等教育的目标。该项目依旧由政府出资,主要资助对象为所有通过八年级考试的表列种姓和表列部落女童,以及参加乡村贫困阶层女童教育计划,并通过所有八年级考试的女童。该计划主要意图是减少表列种姓和表列部落女童的中学阶段辍学率,并为她们的入学创造积极有利的环境。

5.中学女童宿舍建造计划

该计划旨在中学阶段,即针对14—18岁的女孩,在3479个教育落后地区建立近100所女生宿舍。该计划所针对的目标人群为来自表列种姓、表列部落和穆斯林等家庭的女童,参加过乡村贫困阶层女童教育计划的女童,在宿舍的分配上具有优先权,这样,至少可以保证近50%的表列种姓、表列部落和穆斯林的女童能够进入中学继续其学业。[6]

6.女性平等教育计划

女性平等教育计划(印地语为Mahila Samakhya,以下简称MS)发起于1988年,它肯定了教育是为女性赋权的有效工具。该计划主要致力于通过妇女教育中心、成人识字中心以及非正规教育为农村妇女尤其是处于社会边缘的处境不利女性提供教育,帮助大龄女童或是辍学女童重返校园。[7]另外,初等教育普及计划和女性平等教育计划还有互相关联之处,初等教育普及计划中的乡村贫困阶层女童教育计划与女童初等教育国家计划,在女性平等教育计划所推行的邦实施过程中,会由该地区女性平等教育计划中的邦一级女性协会负责执行。这样一来,会更加关注女童尤其是处境不利的表列种姓和表列部落女童的生存和发展权益问题,并且会更加注重对表列种姓和表列部落女童教育质量的提高。

7.教育理论对表列群体女童教育的支持

(1)教育公平理论

教育公平是社会公平在教育领域的体现,它是指教育上的一种公正、合理的状态,也涉及主观的价值判断,是一种目标取向。[8]15-16印度政府出台的涉及表列群体女童的教育政策措施,均符合教育公平理论的定义,即教育公平是人们对教育资源、教育权利、教育利益与教育机会分配和利用状况的反映与评价,其实质是人们对教育领域人与人之间利益分配的评价,是反映教育质的范畴,其主要内容包括:教育起点上的公平、教育过程中的公平和教育结果的公平。[9]除此之外,教育公平还应该遵循教育资源配置过程中的平等性原则、教育过程中的差异性原则,以及教育资源配置中的补偿性原则等三项合理性原则。[10]无论是初等教育还是中等教育,印度政府实施的教育计划,都包括解决表列群体女童入学困难,保障表列群体女童教育的持续性,以及提高表列群体女童教育质量,力争使她们顺利完成初等和中等教育,力争实现表列群体女童教育的起点、过程和结果的公平性。

(2)性别平等理论

在教育领域,性别平等包含男女儿童入学机会、受教育过程及发展方面的平等。[11]56-59具体来说,在入学方面,为男女儿童提供同样的受教育机会;在教育过程方面,尊重男女儿童的性别差异,满足男女儿童的不同需求,让男女儿童拥有同样的权利、机会和责任,享受无歧视的教学方法、课程和学业指导,避免他们受到性别刻板印象的影响和性别偏见的束缚;在教育结果方面,给予男女儿童在学习年限、学习成绩和学术资格方面平等的对待,为他们能在未来社会生活中平等地实现自我,打下心智、身体和品德方面的坚实基础。同时教育中的性别平等也是教育现代化、民主化的标志之一,而教育中的性别平等同样也是对社会环境中两性关系平等的重要体现。

在宗教和殖民压迫之下,印度社会性别不平等问题由来已久。女性遭受着来自政治、经济、社会、健康、教育、就业等方方面面的歧视。单从教育来看,女性接受教育的机会就远低于男性。在表列群体中,女童的受教育机会也大大低于男童。因此,印度政府出台了多项有利于表列群体女童的教育政策和计划,通过资助表列群体女童入学、为表列群体女童发放教科书、修建厕所和建造宿舍等方式,意在解决表列群体女童教育问题,保障性别平等的实现。

二、印度表列群体女童教育的成效及不足

自从印度政府开始关注表列种姓和表列部落群体,并且重视女童教育以来,从总体上说,表列群体的女童教育呈现出了一定的积极效果,这突出表现为入学率的提升、辍学率的下降以及性别平等指数的缩小,并且通过一些优惠措施,使女童教育的巩固率得到了提高。而这其中也存在着一定的不足,比如,在学习成绩方面女童成绩低于男童,在初等教育中高年级女童人数与男童人数之间存在差距等等。以下将做进一步的分析与论述。

(一)取得的积极成效

表3 表列种姓、表列部落女童入学人数 (单位:百万人)

表4 表列种姓、表列部落女童辍学率 (单位:%)

近年来,印度政府通过各项政策措施的实施,表列种姓和表列部落女童的教育权利保障成效显著,入学人数明显增加,辍学率也得到了大幅度的下降。初级小学入学人数明显高于高级小学(如表3和表4所示),政府为表列种姓和表列部落女童能够顺利完成基础教育提供奖学金,并免除她们的学杂费,拨付专项资金用以表列种姓和表列部落女童的教育投入,建立新校舍,在学校内为女童建立独立的厕所,建立女生宿舍,保障女童不因家校距离较远而辍学,提供免费午餐、免费校服和免费教科书,并且通过改造初小和高小的衔接方式,使女童由6年级升入8年级更加具有灵活性。

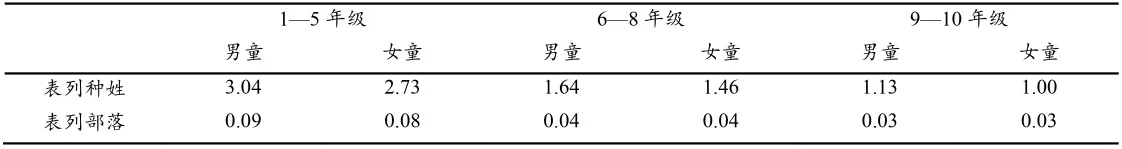

各地区在对待表列种姓和表列部落女童教育问题上,也在不断寻求解决之道,并且地方政府积极贯彻中央政府出台的教育计划,努力为实现表列群体女童教育发展做出努力。以北方邦为例,该邦是印度人口较多的邦之一,并且邦内经济发展较为缓慢,曾被列为印度教育最不发达的四个邦之一。然而北方邦通过近几年的发展,努力执行中央政府提出的各项教育发展措施,使得表列种姓和表列部落女童的教育得到了较大程度的提高,从入学和辍学两方面来看,都有了较大的进步。[12]据统计,2011—2012年北方邦表列种姓女童的1—5年级的毛入学率为148.1,而同比男童的毛入学率仅为138.5;6—8年级的表列种姓女童毛入学率为95.9,而男童为88.5;9—10年级表列种姓女童毛入学率为86.5,而男童为82.2。表列部落女童的入学情况与表列种姓女童相似,均高于男童的毛入学率。①Statistics of School Education 2011—2012.Government of India,Ministry of Human Resource Development Bureau of Planning,Monitoring&Statistics.New Delhi,2014.而从辍学率方面来看,表列群体女童辍学率已经呈现出小于男童的趋势;从2011年的辍学人数来看,各阶段女童辍学人数也低于男童,如表5。

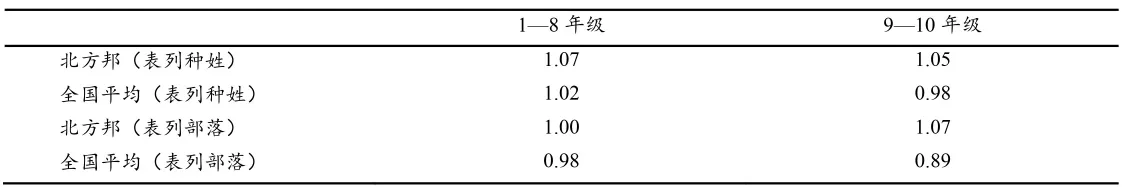

除此以外,北方邦的表列群体性别平等指数②此处性别平等指数(Gender Parity Index)是指女性毛入学率与男性毛入学率的比例。越接近数字1,表示越接近性别平等;超出数字1越多,表明性别平等状况越好。,高于全国平均水平,说明在北方邦,表列群体中的女性基本上能够和男性拥有平等的教育地位,如表6所示。

表5 2011年北方邦表列群体各年级段男女童辍学人数对比 (单位:百万人)

表6 北方邦表列群体性别平等指数与全国平均值对比 (单位:%)

(二)存在的不足及原因分析

虽然经过政府和其他非政府组织的不断努力,表列群体女童教育取得了一定的成绩,但是在表列群体女童教育发展过程中仍然存在着问题。

首先,表列群体女童与其他高种姓女童相比,辍学率处于更高的水平。在印度国内,表列群体女童辍学率呈逐年好转的趋势,但未能从根本上解决依旧严峻的高辍学率问题。直到2012年,表列种姓和表列部落女童1—10年级的辍学率仍然高达55.6%和67.6%(见表4)。而谈及女童辍学的原因,无非还是由于表列群体女童家庭的贫困状态,父母的受教育水平不高或未接受过教育,导致对女童接受教育的重要性认识不足,表列群体女童自身的学习基础差,在学校教育中未能够获得教师的关注。

其次,表列种姓女童在高年级的升学率不高。截至2012年,表列种姓女童1—5年级的入学人数为13.89百万人,而升入6—8年级的只有5.92百万人,到了9—10年级人数则更少,为3.09百万人,表列部落女童的高年级入学人数状况与表列种姓女童呈现出相同的趋势(见表3)。这充分表明,表列种姓和表列部落女童能够顺利完成国家规定的初等义务教育和中等教育的人数少之又少。

第三,在学习成绩方面,表列种姓和表列部落女童与男童相比也存在较大的差距。这不仅是由于传统的性别歧视对女童接受教育的冷漠态度,更是由于学校教师没有完全接受性别敏感度教育,不能够正视女童教育问题的重要性,当然还存在一些学校的上课时间不固定,女生学校教师缺乏以及女童在学习之余要兼顾家务等问题。

此外,各地方政府在对待表列种姓和表列部落女童教育问题上,虽然能够做到执行中央政府的政策和措施,但是在实施过程中由于监管不够,本地区种族、性别等尖锐问题未能得到及时解决,成为表列种姓和表列部落女童教育在各地收效不同的原因。

三、印度表列群体女童教育问题的启示

印度表列种姓和表列部落女童教育是印度女童教育问题中的一个十分重要的问题,不仅涉及性别平等问题,更涉及种族平等和社会公平问题,应给予弱势群体中的更为弱势群体以充分关怀和帮助,使他们能够改善自身生存环境,以达到社会的和谐发展。

在中国,一些生活在偏远地区的少数民族女童,也正承受着来自观念、经济等方面的压力,使其无法充分享受到应有的教育权利。这些少数民族女童教育问题,也应该得到政府和社会各界的广泛关注。

中印两国同作为发展中的大国,在社会领域和教育方面面临着类似的问题,中国的偏远地区少数民族女童教育问题的解决,可以借鉴印度对于表列群体女童教育的做法。近年来印度表列群体女童教育问题及其解决措施,可以对解决我国偏远地区少数民族女童教育问题有一些启示。

(一)教育政策要切实保障偏远地区少数民族女童的教育权利

教育政策的制定、实施与监管都要本着保障偏远地区少数民族女童教育发展的原则。中央政府在制定教育政策尤其是优惠政策时,要充分考虑弱势群体的实际情况,综合考察全国各地区的教育状况,经过实地调查研究制定出有利于解决偏远地区少数民族女童教育问题的政策。应该采取差异对待的方式,对经济发展、女童教育发展较差的地区,给予更多的财政或是物质鼓励,而对于经济发展、女童教育发展较好的地区,更多的是给予地方政府更大的自主权,让其自主发展本地区教育。

地方政府在实施全国统一的教育政策时,也应该根据自身发展的实际情况,对本地区少数民族女童的入学、辍学,以及教育质量、教师培训和物资支持等问题进行综合考量,充分利用本地区资源和中央财政拨款,发展有本地区特色的少数民族女童教育。地方政府还可结合本地区特征,制定出地方教育法规,比如为少数民族女童提供经济补助,为家庭减免税收等。从地方实际出发,为少数民族女童接受教育破除阻碍。

而政策实施效果的好坏,关键在于监管。无论是中央政府还是地方政府,都应该高度重视对教育政策执行效果的监管。成立的专门监管部门也应该切实履行职责,总结地区少数民族教育的宝贵经验,查找不足,提出有效的改善建议。

(二)重视教育内容的改革,剔除传统观念中的性别歧视

在中国一些偏远地区的少数民族中,依然存在着与印度表列群体同样的歧视妇女的观念。为改变这一状态,应该重视教育内容的改革,重视教科书内容、教育形式和教育方法的变革。要从人们的思想层面剔除性别歧视,首先要在新一代的日常教育中传递性别平等、人人平等的思想,在教科书中增添先进的女性文化和女性发展史,以及有代表性的积极的女性形象,让学生通过在学校的学习,认识到社会存在的性别歧视及危害。其次还应该加强偏远地区少数民族女童自身对性别的认识,让她们能够从小树立独立、自强的意识,在教学内容中,可以加入职业教育的内容,帮助偏远地区少数民族女童获得生存发展的本领。

(三)社区参与创建良好的偏远地区少数民族女童教育环境

居住地的环境闭塞,使生活在这些地区的少数民族女童较少能够获得应有的教育资源。社区参与能够较好地帮助偏远地区少数民族女童获得信息,拓宽她们获取教育资源的渠道。当地政府部门和非政府机构可以为少数民族女童教育提供许多帮助,比如参与学校管理,监督女童教育质量,积极发动本社区成员,为支持女童接受正规教育的贫困家庭提供帮助,并定期对女童的家庭进行走访调查等等。通过社区的广泛参与,确保偏远地区少数民族女童教育问题得以充分的解决。

[1]杨洪.印度弱势群体:教育与政策[M].北京:人民出版社,2011.

[2]Adya Prasad Pandey.Gender Disparities in Education-needs Community Participation[EB/OL].http://mpra.ub.uni-muenchen.de/622/,2006-08-30.

[3]Balaji Pandey.Educational Development among Scheduled Casts[J].Social Scientist,1986,(14).

[4]Mona Sedwal,Sangeeta Kamat.Education and Social Equity With a Special Focus on Scheduled Casts and Scheduled Tribes in Elementary Education[J].National University of Educational Planning and Administration,2008,(19).

[5]L.Uma Devi,V.Kavitha Kiran.Study on Enrollment of Girls in KGBVS of Andhra and Telangana[J].International Journal of Science and Research,2013,(1).

[6]王丹.印度女童教育现状研究[D].浙江师范大学硕士学位论文,2014.

[7]Dipa Mukherjee.Women’s Education in India:Trends,Interlinkages and Policy Issues[EB/OL].http://mpra.ub.uni-muenchen.de/622/,2007-09-12.

[8]董泽芳.教育社会学[M].武汉:华中师范大学出版社,2009.

[9]张晖.教育公平理论以及在我国的实践[D].山东大学硕士学位论文,2006.

[10]兰明博.论教育公平理论的内涵与促进教育公平的途径[J].华商,2008,(12).

[11]强海燕,郑新蓉.女童教育公平与教育质量研究[M].北京:教育科学出版社,2013.

[12]Varsha Jain,Vandana Goswami.An Overview of Girls’Enrolment in School Education of Uttar Pradesh Interrelating the Categories,Areas and Levels[J].Asian Journal of Educational Research&Technology,2014,(4).