私立华南女子文理学院博雅教育特色

卓燕 林瑛

博雅教育(Liberal Education)理念源于古希腊,旨在培养具有广博知识和优雅气质的人。世界一流大学普遍重视博雅教育,如耶鲁大学、普林斯顿大学、哈佛大学等一批世界名校都开设有以“七艺”为核心的古典博雅教育,以期培养有教养的自由人和未来的领袖人才。[1]352009年,我国高等教育将“素质教育”改为“通识教育”“博雅教育”,部分大学进行了博雅教育方向的改革试验,但仍普遍存在把人文教育完全等同于文科专业的教育、把博雅教育片面理解成人文知识的灌输、专科院校一味向综合性大学看齐、理工科院校兴起设立人文社科专业的热潮等误区。本文以私立华南女子文理学院(1928—1951)为研究对象,探讨其博雅教育特色。私立华南女子文理学院的博雅教育虽与当下开展博雅教育的时代背景不同,但探索和总结其博雅教育的理念及具体?做法,对当下我国高校推行博雅教育具有一定的启发和借鉴意义。

一、私立华南女子文理学院概况

私立华南女子文理学院成立于1908年,是基督教教会继1905年于北京创办华北协和女子大学之后的中国第二所专门女子大学。初期名为“华英女学堂”,办学规模小,后逐渐发展壮大,至1916年改名为“华南女子大学”。20世纪20年代后期开始的中国非基督教运动迅速发展成为政府主导和民间结合的收回教育主权活动,即教会大学必须向中国政府注册,教会大学除了在人事、财务上的转变之外,在教育计划与课程设置上也须转向执行教育部颁发的统一规定,使原教会性的大学走上了本土化的道路。1928年,华人王世静①王世静(1897—1983),女,福建福州人。早年随其父在武汉、北京等地的教会女校学习。1913年进入华南女子大学学习。1919年赴美国晨边学院学习,后获美国密歇根大学化学硕士、波士顿大学人文科学荣誉博士。1924年回母校华南女子大学任教。1928—1951年任私立华南女子文理学院首位华人校长。出任华南女子大学第三任校长,也是首位华人校长。1933年6月,国民政府教育部批准华南女子大学立案,更改校名为“私立华南女子文理学院”。从这一时期开始,私立华南女子文理学院融合中西方教育优势,适应社会的迫切需要,在女性人才培养、新兴学科建设、加强科学研究等方面做了大量富有成效的工作,办学达到前所未有的高度,为社会培养了大批优秀女性人才,获得了较高的社会声誉与广泛的社会影响。1950年,我国政府改造旧教育体系,将所有接受外国津贴的学校、教会学校以及私立学校改为公立。1951年4月,私立华南女子文理学院停办。本文探讨的是私立华南女子文理学院华人治校期间,即第三任校长王世静时期(1928—1951)的博雅教育特色。

二、私立华南女子文理学院的博雅教育理念

(一)办学理念中强调培养“人”的博雅精神

教育的目的是使人成为“人”。私立华南女子文理学院在设立之初就已明确:“华南学院是应着女子教育的需要而产生的。福建女子教育,虽不算是发达,然各县之中等以下的学校,颇为不少。如果没有一个高等教育机关,以为她们毕业升学之预备,那么女子教育的前途,岂不是要受了无形的阻碍吗?……所以华南学院的设立人,感到中国目前的需要,甘愿负起这重大的使命,百尺竿头,再进一步,居然于十几年前成立了这一个中国南方唯一的女子学院,要使福建的女子,人人都能够有得受高等教育的机会,为教育而教育,为养成女子最高的人格而教育。”①参见:《福建华南女子文理学院概况——设立之缘起》,福建省档案馆,馆藏号39-1-30。不仅如此,1942年,私立华南女子文理学院组织全体师生讨论《教育部颁发女子教育问题十项意见书》时,讨论内容涉及:“各级女子教育目标如何?”“女子教育与男子教育应否区别及如何区别?”“家事及卫生二科应否规定为女生必修科其内容”等。经全院师生讨论回复:“一、男女教育均为‘人’的教育,似宜就其性之所近,发展所长,不宜绝对区分,致生畸重畸轻之弊……”②参见:《教育部颁发女子教育问题十项意见书》,载于《华南校刊》第10期,1942年3月30日,馆藏号39-1-23。强调将女性教育作为平等独立的“人”的教育,师生们认为,既是“人”的教育,对各级教育目标无须另行提出。针对各普通中学及职业教育方面,也提出除特别规定外,其余与男子相同。这样的女性独立与解放的教育观,以及女性追求独立自由的精神,是私立华南女子文理学院全体师生的文化自觉和思想共识。

(二)校歌中突出“博”与“雅”的教育理念

博雅教育的拉丁文原意是“适合自由人”,旨在培养具有广博知识和优雅气质的人。这种精神在《华南女子文理学院暨附中校歌》③《华南女子文理学院暨附中校歌》写于1928年,作者为王孝泉。全文共99字:“藤山之脊,闽江之湄,宏开学府,树立坤维,地灵人杰,蔚成女师,漪欤我华南,丕显丕基;女中明镜,人文新曦,成己成物,不激不随,服膺弗失,曰‘受当施’,懿哉我华南,令则令仪;甄陶多士,允赖先知,吾道其南,斯文在兹,缅彼漆室,辅世匡时,渊乎我华南,有守有为。”中有充分的体现。歌词中“地灵人杰,蔚成女师”“甄陶多士,允赖先知,吾道其南,斯文在兹”等描述了创校于藤山,这里自古地灵人杰,物阜民安,历史上曾有梁章钜、陈宝琛、严复、洪煨莲、陈岱孙等著名人物,他们汇聚一起,蔚然成为私立华南女子文理学院莘莘学子的楷模,其中包含“博”之意。歌词中“女中明镜,人文新曦,成己成物,不激不随”则强调了女性的“雅”。“女中明镜”勉励女生视心为明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃,要时时刻刻去照顾自己的心灵和心境,通过不断的修行来抗拒外面的诱惑。“成己成物”,是激励女学生不仅要自身有所成就,还要使自身以外的一切有所成就,己欲立,先立人。“不激不随”反映在品位志趣上,既非一味求雅,亦非沦于恶俗,持的是俗中求雅。歌词中的“令则令仪”则是指美好而合于礼法规范的品德,以及与之相配的优雅仪容与风范。

(三)校训“受当施”铸就独特的大学精神

“受当施”源自《圣经·新约·使徒行传》第20章第35节:“我凡事给你们做榜样,叫你们知道应当这样劳苦,扶助软弱的人,又当纪念主耶稣的话,‘施比受更为有福’。”④参见:《圣经·新约·使徒行传》,南京基督教协会2001年印刷,第158页。“受当施”作为私立华南女子文理学院的校训,内涵随着时代发展不断演变。1927年前,其校训“受当施”多被译为“Saved to Serve”。第三任校长王世静译作“Having Received,I Ought to Give.”并进一步提出,华南女大的办学宗旨是:“以栽培中国女青年得受文学、科学上、职业上之高等教育并养成牺牲服务之高尚人格。”①参见王世静:《Woman’s Missionary Friend》,载于《华南女大专号》,1937 年 1 月。在校训精神的影响下,“华南毕业生有78%在教育、医疗卫生和社会服务部门服务,在当时是全国最高的纪录”。[2]123值得一提的是,1984年10月,在私立华南女子文理学院办学中断34年后,以余宝笙②余宝笙(1904—1996),女,福建莆田人。早年就读于私立华南女子文理学院,后赴美国留学,获得约翰·霍普金斯大学生物化学博士学位,学成归国执教。1957年被错划为“右派”,蒙冤20年。平反后,她于1984年创办全国第一所民办女子职业学院——福建华南女子职业学院,并任院长。为代表的46名华南校友(平均67岁)创办了中华人民共和国成立后的第一所全日制民办女子普通高等学校——福建华南女子职业学院。其办学不以营利为目的,经费自筹,人员自聘,自力更生,艰苦办学,发展至今已培养了职业女性人才万余人,在当今就业竞争激烈的环境下,获得了“华南女儿不愁嫁”的美誉,这也是校训精神在长期办学中成为独特的大学精神的集中表现。

三、私立华南女子文理学院实施博雅教育的特色

私立华南女子文理学院的博雅教育,从创校的宗旨、办学的理念到课程教学及学校管理、社会实践等各方面形成了完整的体系,彼此相互联系,不可分割。为实现女性独立自主的理想,华南女子文理学院提出了培养“人”的教育理念,要培养“女界之领袖”,其目的“为养成女子最高的人格而教育”,在治学、治校及社会服务等方面,都生动地体现了其实施博雅教育的特色。

(一)在人才培养中体现博雅教育

私立华南女子文理学院治学与治校是相辅相成、相互兼容的。1950年,全院47名教职员工中,有美籍人员7名,具有副教授以上高级职称的12名,中级职称6名,助教3名,师资在当时堪称一流。教师们大多来自世界名牌大学,其中又有为数不少的教师是华南校友自海外留学获得硕士、博士学位后归来任教,如:校长王世静是化学系教授,密歇根大学硕士、晨边大学博士;教务长许引明是生物系教授,密歇根大学博士;教育系主任陈淑圭是哥伦比亚大学教育哲学博士。国学课程教师选聘也有较高要求,如:长期在学校执教的文史系主任王孝泉,毕业于日本早稻田大学法政学专业,先后任职于教育部、福建省财政厅、福建省教育厅和福建协和大学,著有《福建财政史纲》《中国古代法理学》《中国厘金问题》《论章实斋先生对我国文史的贡献》等著作。这样一批高质量且具有奉献精神的师资队伍,对私立华南女子文理学院治学的影响是显而易见的。

私立华南女子文理学院学制四年,设文理两科六个系,包括文史系、教育系、外国语系、家政系、化学系和生物系。科系设置重视自然科学和教育科学,实行主辅修和选修制度。新生入学第一学年,可根据兴趣爱好选修文理科,如需转科或转系,手续灵活方便,只需教务主任批准即可。采用学分制,修满132学分予以毕业,还将英文、体育、唱歌作为四年的必修科目。[3]448从学制和科系的设置上,鼓励学生文理兼修,获得广博的知识,以促使学生能够灵活运用所学知识,形成思想坚定、心胸开阔的健全的人格。

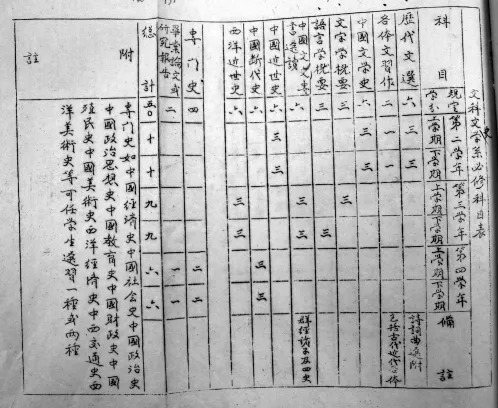

图1 文学系必修科目[2]65

在课堂教学上,由于办学规模小,发展至鼎盛时期应届毕业生也不过百余人,教师与学生人数比为1∶5.2,因此客观上为精细化管理、小班化教学及研讨提供了有利条件。小班制的互动式学习方法和研究型教学最大的特点是:能够充分尊重每个学生的独特性,从而有针对性地对学生因材施教。一方面,教师能够更充分地注意到班上的每一个学生,引导和激发学生更大的自主学习热情;同时实施更多样化的教学,在教学过程中将灵活与包容、知识与方法融为一体。另一方面,小班教学能使教师减少耗费在班级管理上的时间,而将更多的精力集中在教学上;并且有利于营造更具有亲和力的学习氛围,促进学生更积极地参与班级讨论,学生之间的互动更加频繁而高效,相互之间的关系也更为融洽。这种蕴涵着博雅精神的课程设置和教学过程,不仅能够帮助学生构建更完整的知识结构体系,增强对不同学科融会贯通的能力,而且能够培养学生独立思考的能力,帮助她们形成批判性思维,从而满足学生个性,促进其自由全面的发展。

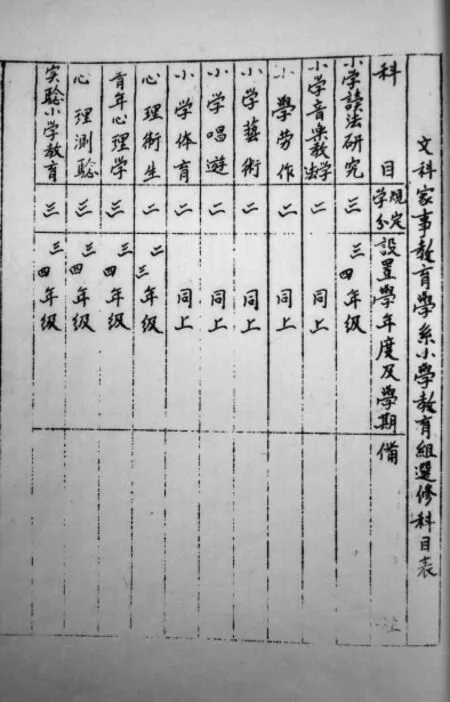

图2 家事教育学系小学教育组选修科目[2]34

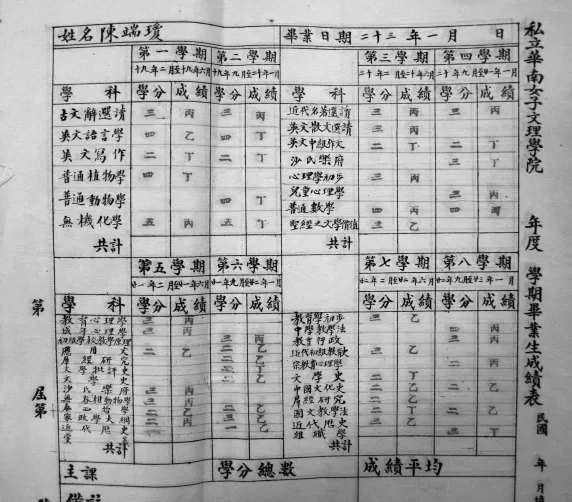

图3 1934年一名学生的成绩表[2]38

(二)在学校管理中融入博雅教育

私立华南女子文理学院实施校董事会领导下的集体领导制,最高决策机构是董事会,职权包括:保管校产、筹备并管理经济事宜、设立各学系并通过其课程大纲、选派院长及通过院长所荐聘的教职员、议定全体教职员的薪额、设置校舍并应用器具和规定学费等。校长是行政组织结构的核心,负责学校的重大事务并经过教授会讨论决定。管理层核心有六人:王世静、陈叔圭、余宝笙、周贞英、吴芝兰、许引明,被称作“六博士”,以便最大限度地民主决策、集中管理。

教师也参与到学校各项行政工作中。“院长下设秘书一人、文牍员一人,又分设教务、训导、总务三处,教务处设主任一人,办事员四人,总务处设主任一人,办事员四人,训导处设主任一人,训导员若干,并常设教务训导总务三会议及教职员会议,并图书出版委员会、健康委员会兼办社会教育推广委员会等。除当然委员外,其各会议出席人员均就院中教职员推行充任。”①参见:《私立华南女子文理学院概览》,福建省档案馆,馆藏号39-1-89。教师们在教学科研的同时往往要身兼多项行政职务。“行政组织力求简单而不费时不费事。”“职员多以教员兼任,惟庶务文牍印刷各员,则用职员专任其事。”②同上。正是这样一批具有高度责任感与献身精神的女性知识分子群体,形成了私立华南女子文理学院人员精简、职权明确、节约高效的治校风格。教授们不但在学术专业领域引导学生治学,而且从学院管理者的角度鼓励和引导学生参与治校,培养学生自治精神。

治学与治校职权分明又相互交融,彼此相辅相成,营造出了私立华南女子文理学院良好的博雅教育环境。学校要求教师不仅是知识的传递者,同时还是学生言行的楷模,既要有广博的知识及全面发展的内涵,又要具有博大的胸怀和高尚的情操,这正是实施博雅教育对教师提出的要求。生于内是一种终生的追求,而形于外则是优雅的气质风度。一个真正意义上的好老师,应是一个具有独立人格和精神自主的人,他不只是具备具体的知识技能,而且具有那些看来“无用”的情怀、抱负、审美、品位等非专业素养,能够以其丰盈的品格和崇高的境界影响和引领学生,形成师生共同成长的动力和源泉。在私立华南女子文理学院,教师很重视学生自主学习精神的培养,他们作为学习过程中的组织者与引导者,提倡提出问题,鼓励讨论和交流,师生之间和同学之间形成了民主讨论与平等对话的和谐氛围,这有利于发现学生的特质和才能并点燃其思想火花,从而促使学生发展宽容的精神、理性的思考能力与敏锐的分析能力。

(三)在校园生活与社会服务中凸显博雅教育

私立华南女子文理学院的博雅教育也在校园生活与社会服务方面渗透。学校实行住宿制,教授们分住在学生宿舍的两端,同时兼任每个年级的顾问,对学生实行家庭化管理,师生之间关系融洽和谐。校园生活丰富多彩,成立了学生自治会、女青年会及各类社团,广泛开展学术、文化、社交和娱乐等活动。此外,还每周安排学生参加两小时社会服务性活动,内容包括:面向贫苦儿童、难童、女童工开设的少年儿童识字班;举办家庭妇女进修班,开展英语培训、普通话普及、科学讲座、音乐欣赏与基础知识、烹饪技巧等小组活动;编写刊物,向当地群众进行社会文化教育、卫生保健指导以及抗日宣传等。[4]273在办学艰难的抗战时期,校长王世静倡导:“不论当时中国政府怎样顽腐,社会怎样黑暗,而中国女子潜在力量化腐朽为神奇,化黑暗为光明……不仅谋其自身改善,而在由小及大,由近及远、谋普遍的改良。”①参见王世静:《永远刻在我的印象中》,载于《华南学院校刊——程前校长纪念专号》,1941年。通过校园生活与社会服务活动,学生得到了实践锻炼,更加了解国情和社会,提高了批判和独立思考能力,从而树立正确的价值观,形成健全的人格与牺牲服务的精神。对此,一位毕业生晚年回忆道:“华南给我们非常崇高的理想和人生准则,后来不论生活在哪里,这个谆谆教导总在我们耳际回响。它帮助成就今天的我们,并通过我们给下一代。”[5]125

四、结语

综上所述,博雅教育是一个完整体系,并非只是一套课程设计,而是从办学宗旨、办学理念、课程体系设置、教学过程及管理,到校园生活与社会服务等各个方面和环节体现出来,涵盖整个学校教育文化和整体的教育环境。特别是,通过课程体系鼓励学生跨越专业和文化的研习,并在丰富的课外活动和校园生活中融入博雅精神的培养,寓学习于生活中,才能实现“人”的培养,使“人”在道德、智力、情感、人格等方面得到和谐、自由、全面的发展。

[1]杨家福.博雅教育(第二版)[M].上海:复旦大学出版社,2015.

[2]谢必震.图说华南[M].福州:福建教育出版社,2008.

[3]朱有瓛,高时良.中国近代学制史料[M].上海:华东师范大学出版社,1992.

[4]朱峰.基督教与近代中国女子高等教育——金陵女大与华南女大比较研究[M].福州:福建教育出版社,2002.

[5] 华惠德(L.Ethel Wallace).华南女子大学[M].朱峰,王爱菊译.珠海:珠海出版社,2005.