皖北地区汉代画像石研究中的几个问题刍议

黄永飞

(安徽大学 艺术与传媒学院,安徽 合肥 230000)

画像石作为汉代一种丰富的物质文化遗存,在我国的分布极为广泛,信立祥先生根据分布的密集程度将画像石分为五个主要分布区[1](P13),即山东、苏北、皖北和豫东区;豫南和鄂北区;陕西和晋西北区;川、渝和滇北区;洛阳市及周边地区。这五大分布区的画像石在题材内容、艺术风格、技法等方面既有相似性又各有地方特色。本文要讨论的主要是以今安徽北部的淮北、宿州等地区为中心,同时参考与其毗邻的鲁西南、苏北、豫东等地区的画像石艺术,在整体了解皖北地区汉画像石艺术的基础上,厘清在画像石研究尤其是区域研究中的“艺术品原貌”问题,并梳理皖北地区特有的“抱鼓石形”画像石祠的研究问题。

一、皖北画像石的发现与研究情况

皖北是我们今天对于安徽省北部地区的一个统称,新中国成立以后于1952年8月合并皖北行署和皖南行署,重新设立安徽省①,安徽省在地图上略呈南北长方形,横穿安徽的淮河和长江将安徽省大致分为北部、中部和南部三段,习惯上皖北地区包括淮河沿岸的蚌埠、淮南和北部的阜阳、宿州、亳州、淮北地区。

据已发表的考古资料统计,安徽境内的画像石主要分布在最北端的淮北和宿州地区,淮北市及其下辖的濉溪县、宿州及其下辖的萧县、泗县、埇桥区褚兰、灵璧地区出土较多,此外阜阳的颍上县、蚌埠的固镇和怀远县、亳州地区也有零星发现。安徽省中部地区仅有合肥和滁州的定远县出土有少量画像石,南部地区至今未见报道。

从研究成果来看,目前皖北地区汉代画像石的研究可以归纳为三个方面,一是资料介绍和图像释读等基础研究。如王步毅的《褚兰汉画像石及有关物像的认识》[2]、王小凤的《圣村汉画像石述略》[3]、杨建华《关于淮北新出土石祠画像石的认识》[4]等等,这类研究多是在调查、清理和发掘的基础上对墓葬及画像石资料的详细介绍和对相关图像的基础释读,也有对照文献和民俗材料单纯考证图像的,如孟凡玉《淮北汉画像石中的傩形象考辨》认为淮北柳孜地区出土的三幅武士图可能为傩活动中的侲子,还考证其他几种形象分别为傩活动中的“方相士”和“强梁”[5]。二是综合研究论述。如高书林的《淮北汉画像石》[6]和《淮北汉画像初探》[7]、刘辉的《汉画解读》[8],这些研究多以图录著录为主,分别搜集和整理了淮北和宿州地区的画像石拓片,并在此基础上进行了整体分析。王步毅的《安徽画像石概述》[9](P46-49)、苏肇平的《萧县汉画像石研究》[10](P78-80)等也是着眼于整体进行分析,苏肇平统计了萧县地区的画像石,就图像内容、制作工序等进行了讨论。三是从艺术风格、雕刻技法、传承保护等其他角度对皖北画像石的研究。如潘珍珍《安徽淮北汉画像石的装饰艺术》[11]、王猛《汉画像石艺术在淮北当代建筑装饰中的传承方式研究》[12]等等。

从画像石区域研究的总体来看,相对于临近的徐州地区、鲁西南地区和河南地区,安徽皖北地区画像石的研究无论从方法、角度还是内容、数量都略显薄弱,究其原因最主要的还在于材料的薄弱,皖北地区画像石多为生产和建设过程中零散出土,经系统科学的调查发掘的相对较少,能完整保存或复原原来建筑形式的更是少之又少,由于缺乏典型的系统的画像石墓葬材料,也就难以展开全面的深入的区域性研究。还有一个原因则是在“皖北”这一区域研究中的片面性和孤立性,从画像石整体分布来看,皖北地区画像石风格上属于信立祥先生划分的第一大区,在材料、风格、技法等方面与邻近的徐州地区画像石相似,几乎没有自己的地域特殊性,所以对皖北地区画像石的研究以材料梳理居多,在地区范围内系统的深入的研究较少。

二、“皖北”画像石的地域属性

以画像石构筑墓室这一形式主要盛行于两汉时期,自西汉武帝到东汉末年的两三百年间在民间广为流行,汉末衰落,三国魏晋时几乎完全退出历史舞台。在美术史研究中,越来越多的学者注意到“艺术作品的原貌”这个问题,蒋英炬和杨爱国先生指出“汉画像石的研究,我们要从汉画像石的原貌和整体上来认识,采用科学的方法,既要追索其历史的本来意义,也要注意避免作过度的阐释,真正从学术意义上把汉画像石的研究向前推进”[13]。巫鸿先生在《实物的回归:美术的“历史物质性”》一文中也提到,艺术品实物不等于艺术品原物,要想准确研究和释读艺术作品,就应该从“原物”视角展开研究,“要获知有关它作为历史原物的信息就必须对其‘历史物质性’进行研究”[14]。

“皖北”是今天的一个地理概念,在两汉时期这一地理范围和行政管辖与今天大不相同。西汉武帝时在中央之外将全国划分为十三个州刺史部,今天皖北这一地区属豫州刺史部,豫州刺史部在地图上略呈“凹”字形,阜阳位于“凹”字的中心位置,左边属今河南省,西北至今登封、平顶山,南至今信阳北端;“凹”字右边为今安徽省淮河以北地区及河南、山东、江苏部分地区,北端两个点分别是今河南商丘和山东滕县,往南一直到淮河。东汉时除原为兖州刺史部淮阳国的今河南太康、柘城、鹿邑一带划归豫州刺史部改称陈国外,其他辖地没有变化。在整个豫州刺史部境内,画像石分布在西侧和东北侧,西侧为今河南襄城、禹县、叶县、舞阳一带,这些地区画像石密集程度一般,远不如南阳、密县等地,艺术面貌上与东北侧也不同,更接近今河南地区的画像石。东北侧为今山东滕县、微山,江苏徐州丰县、沛县,安徽淮北、宿州一带,画像石分布较为集中,尤其是山东滕县、微山,徐州丰县、沛县一带,画像石出土较多,淮北、宿州次之,宿州以南偶有出土数量不多。当下学者所讨论的皖北地区画像石地理范围上皆以今天的行政区划为限,材料包括淮北、宿州及西侧的阜阳、亳州、南侧蚌埠的固镇、怀远地区,从整体上看这一范围在两汉时并不是画像石的主要分布地区,在信立祥先生所划分的第一分布区内,山东省西南部和江苏省西北部的徐州是分布密集的中心区域,淮北和宿州已是主要分布区的边缘,数量和密集程度远逊于中心区域,在研究中如果我们仅局限在“皖北”这一材料范围内,割裂与其关系密切并且更典型的徐州地区和山东微山湖一带画像石,研究难免会单薄片面。所以从“艺术品原貌”这一角度,研究皖北地区画像石,首先就要明确皖北画像石在两汉时期的地域属性,不能只在今天的行政区划中进行梳理,从这一角度出发,研究皖北地区画像石,必然不能抛开徐州地区和山东微山地区画像石。

三、皖北“抱鼓石”形石祠的研究梳理

徐州和淮北地区出土一批形状如“抱鼓石”的画像石,研究者认为这是当地的一种“抱鼓石形小祠堂”,朱存明在《汉画像的象征世界》中称“根据现场调查,这种‘抱鼓石’就是摆放在墓前的小祠堂”[15](P136)。朱永德在《皖北“抱鼓石”形汉代画像石祠堂》中称这是“信立祥概括的四种祠堂型制之外的第五种祠堂形式”[16](P485-490)。从考古资料来看,这种型制的祠堂仅分布在徐州南部至淮北北部萧县一带,其他地区几乎不见,目前研究基本认为这是当地流行的一种祠堂建筑。由于这类材料大多零散发现,没有完整的考古材料,所以在研究中也多有矛盾之处。

首先是关于这类祠堂的型制。朱永德《皖北“抱鼓石”形汉代画像石祠堂》一文称,这类祠堂保存完好的目前尚未发现,经走访调查后认为该类祠堂为南向单开间,由两块相对的抱鼓石形壁石组成,两壁石间宽约1米,有屋顶石,多为平顶,也可能有悬山顶,没有发现后壁石,祠堂型制不大,高约1米,进深50—80厘米,有的祠堂内有石祭案。而郝利荣在《徐州新发现的汉代石祠画像和墓室画像》中称这类祠堂由于高度较低,推测应该没有顶盖[17]。从目前材料来看,该类祠堂最明确的构建就是两块相对的抱鼓石形壁石,后壁石没有发现,屋顶石信息不明确。

其次是这类祠堂的建造位置。朱永德文中称祠堂的位置紧挨着墓葬而建,有的就直接建在墓葬的墓门前。郝利荣文中称这种小祠堂摆放在墓前,凭借这些信息我们难以确定这类祠堂是建在地上紧挨着墓葬,还是建在墓门前覆土成冢后与墓室一起埋于地下,而这个信息对于这类建筑的性质判断却非常重要。因为祠堂是用于祭祀的地面建筑,这在文献中有据可考,郦道元《水经注·济水二》中记鲁峻墓称“冢前有石祠、石庙”[18](P130);《水经注·洧水》记张伯雅墓称“冢前有石庙”[18](P323);赵明诚《金石录》中称“冢上有石室”[19] (P8930),所以如果这类抱鼓石形画像石是与墓室一起埋于地下,则难以称其为祠堂。

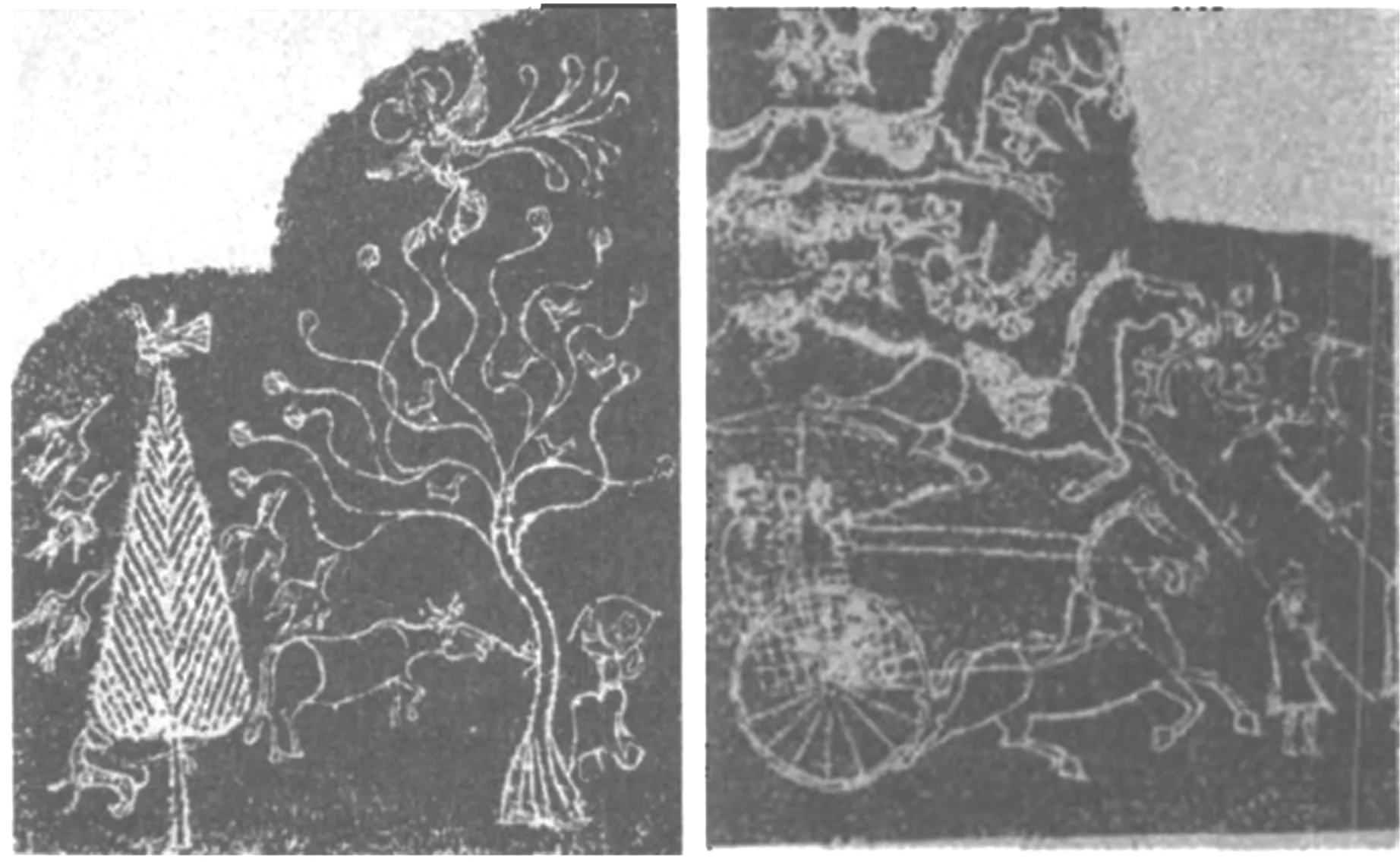

图1 淮北梧桐村抱鼓石形画像石

图2 淮北时村抱鼓石形画像石

从这类石祠画像来看,壁石正面多刻青龙、白虎、蹶张武士形象,壁石内侧多刻车马出行、树下射鸟。最早发现的徐州睢宁县双沟镇一块抱鼓石正面刻青龙和圆璧、内面上为人首蛇身像,下为车马出行。徐州南部征集到的一块抱鼓石形画像石,画面以横线隔为五层,最上层为凤鸟和楼阁建筑,一人正坐于建筑内,外有二人拱手跪坐两侧,二层为跪拜图,三层为一人于一斜阶梯前迎宾,四层为棰牛和庖厨,五层为舂米。淮北梧桐村发现一对壁石,东壁正面刻青龙,内侧自上而下刻天马、羽人、车马出行;西壁正面刻白虎,内侧为飞鸟环绕的一株柏树和一株枝繁叶茂的大树,柏树下拴狗,大树下拴牛,一人于树下射鸟(图1)。淮北矿山集镇时村一对壁石正面均为一神人,东壁石内侧上为伏羲女娲,下为车马出行,西壁石内侧上为墓主与西王母东王公并坐于昆仑山上,下为一大树下立一马一人(图2)。青龙、白虎、蹶张形象常见于墓室和祠堂,一般刻于墓门旁的立柱上或祠堂门侧,起守卫之意,如褚兰胡元壬墓石祠西壁南侧面刻蹶张,铜山班井村墓门南侧立柱上刻一门吏形象,徐州利国墓墓门东柱上刻伏羲女娲形象,这些形象在墓门或祠门处起守卫、佑护之意。柏树和枝繁叶茂的大树据信立祥先生考证象征着墓地[1](P98)。抱鼓石形画像石上的车马出行图,在方向上都为向外行,有的前面有躬身迎接者,似为迎接车队从墓地向外行。这类画像石所在的徐州和安徽北部地区也正是我国画像石祠分布的集中地区,该地出土的画像石祠结构上基本由左右壁石、后壁石和屋顶石构成,只是据屋顶型制和规模大小有平顶、悬山顶、单开间、双开间等不同形式,相比之下,这种抱鼓石形小祠堂型制简陋,仅有左右两块壁石,因此也许这类画像石并非祠堂,而是一种墓门的附属建筑或是墓地的礼仪性建筑,其作用相当于门,其内是墓地,其外是人间,无论在地下紧挨着墓门还是在地上紧挨着墓葬,都象征着墓主灵魂乘车马通过此门前来受祭。

这种型制的画像石发现不多,主要在淮北市北部和萧县南部,说明并不大规模流行,究其原因可能因该地流行于墓前建造祠堂,祠堂的性质已完全涵盖了这种抱鼓石形画像石的意义,甚至祠堂画像在逻辑上更加完整丰富,所以这种型制的画像石没有流行起来。

注释:

① “安徽”这一名称最早出现于清康熙年间,清时安徽在地域上属江南省管辖,康熙六年撤销江南省,分置安徽、江苏两省,民国和国民党统治时期,行政区划上又多有改变,解放后至1952年中央又重新设立安徽省,省会定于合肥。

[1]信立祥.汉代画像石综合研究[M].北京:文物出版社,2000.

[2]王步毅.褚兰汉画像石及有关物像的认识[J].中原文物,1991(3):60-66.

[3]王小凤.圣村汉画像石述略[J].中原文物,2004(5):71-74.

[4]杨建华.关于淮北新出土石祠画像石的认识[J].东南文化,2007(6):80-83.

[5]孟凡玉.淮北汉画像石中的傩形象考辨[J].民族艺术研究,2006(4):101-105.

[6]高书林.淮北汉画像石[M].天津:天津人民美术出版社,2002.

[7]高书林.淮北汉画像初探[M].天津:天津人民美术出版社,2002.

[8]刘辉.汉画解读[M].北京:文化艺术出版社,2006.

[9]王步毅.安徽画像石概述[C]//文物研究11辑.合肥:黄山书社,1998.

[10]苏肇平.萧县汉画像石研究[C]//文物研究13辑.合肥:黄山书社,2001.

[11]潘珍珍.安徽淮北汉画像石的装饰艺术[J].池州学院学报,2010(5):123-125.

[12]王猛.汉画像石艺术在淮北当代建筑装饰中的传承方式研究[J].大众文艺,2012(15):190-191.

[13]蒋英炬,杨爱国.汉画像石研究应立足原貌[N].中国社会科学报,2013-1-11(A06).

[14]巫鸿.实物的回归:美术的历史物质性[J].读书,2007(5):10-18.

[15]朱存明.汉画像的象征世界[M].北京:人民文学出版社,2005.

[16]朱永德.皖北“抱鼓石”形汉代画像石祠堂[C]//大汉雄风——中国汉画学会第十一届年会论文集.北京:高等教育出版社,2008.

[17]郝利荣.徐州新发现的汉代石祠画像和墓室画像[J].四川文物,2008(2):62-68.

[18]郦道元.水经注[M].长沙:岳麓书社,1995.

[19]赵明诚.金石录[M]//石刻史料新编第十二卷.台北:新文丰出版公司,1982.