皖西地区示禁碑刻与地方社会治理

关传友

(皖西学院 皖西文化艺术中心,安徽 六安 237012)

刻碑示禁是历代统治者宣传封建道德和法规,加强地方社会治安,维护社会秩序的一个重要手段;也是统治者传达政令、与民沟通的重要信息传播手段。示禁碑刻是官府及乡族组织等为严明法纪、制止违规行为而立的。所以,示禁碑刻在地方社会的治理过程中的作用是不言而喻。近年来,示禁碑刻也受到学界的关注,有不少研究成果面世①。笔者根据收集到的皖西地区明清民国时期的示禁碑刻,探讨当时地方官府及乡族组织对地方社会的治理和管理程度,不足之处敬请方家批评指正。

一、皖西地方示禁碑刻概况

皖西地区一般多指安徽西部地区六安市所辖的金安、裕安、叶集3区和金寨、霍山、舒城、霍邱4县,还包括淮南市寿县和安庆市岳西县。上述地区历史上留存了数量丰富的示禁碑刻,为我们今天研究古代皖西社会提供了极为可靠的原始资料。

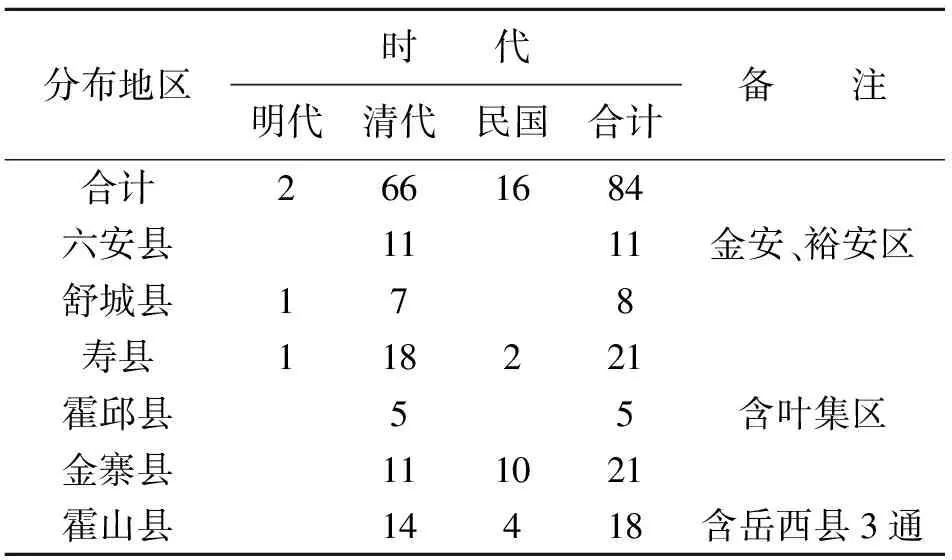

作者通过野外调查和对地方志及宗谱的查阅,目前收集到示禁碑刻有84通,分布于皖西地区的各县区。按照立碑的时间分为明、清、民国时期三类,其中明代有2通,清代有66通,民国有16通。按照立碑者的身份分为官方和民间两大类型。其中官方示禁碑有44通(包括官民合立9通),民间示禁碑有39通,不详者1通。具体分布见表1。

官方示禁碑是指朝廷及地方各级官员颁布的带有示禁内容的碑刻,包括示禁、公告、表彰、判决等事宜的碑刻。这一类碑刻的格式,通常在碑文前要列出出示公告的官员,而正文之后,常出现以“右谕通知”或“右仰知悉”四字结束。明清时期皖西各州县学宫(文庙)所立的卧碑,是礼部钦奉敕旨对全国诸府州县生员颁发的学规,主要对生员的行为进行约束。寿县安丰塘孙公祠内明《州邑侯黄公重修芍陂界石记》碑则是明万历年间寿州知州黄克瓒所立的禁止当地豪强侵占安丰塘为田等不法行为的示禁碑刻。寿县正阳关镇的《奉本州大谕永禁差役不取正阳行铺户碑》是康熙四十一年(1702)寿州知州王帝臣禁止差役需索滋扰正阳关镇行铺户的示禁碑。清康熙二十二年(1683)十月江南总督于成龙和安徽巡抚徐国相给示的《禁革里排碑》、雍正十二年(1734)六安州的《戚家畈下官塘记》、乾隆五年(1740)十二月十二日寿州知州范从彻《详请便民红白兼收记》、霍邱县《清理水门塘界碑记》、六安南乡《韩陈堰使水碑记》、寿县安丰塘《示禁开垦芍陂碑记》、《凤台城西湖勘定界址碑记》、清同治十年(1871)十二月六安直隶州知州李蔚应六安州地方士绅所请立《禁轿摃夫勒索示碑》、清同治十三年(1874)五月舒城县《永禁苛派驿草碑》、清光绪十年(1884)寿州知州周辛炳《示禁房主任意刁难碑》,等等,都是官方所立的示禁碑。

表1 皖西地区示禁碑刻情况一览表

民间示禁碑是指地方社会议定的乡规、族规、行规、民约等民间规范中带有示禁内容的碑刻。六安苏家埠罗氏宗祠的《法戒碑》是罗氏宗族于乾隆四十四年(1779)嘉平月(十二月)合族所立,舒城县李氏宗族的《祠田碑记》是该族所立的示禁碑,霍山县的《永远义渡碑记》是乾隆丙申年(1776)孟秋月(七月)净乐庵僧人和强恕堂赵氏合立,霍山县上土市古佛堂觉心庵的《遵遗勒石》碑是僧人所立,清道光二十七年(1847)三月十六日霍山县西乡歇马台保绅民立《奉宪勒石碑》,舒城县的《王家圩禁碑》,金寨县长岭乡西界岭的《復禁碑》等,皆属民间示禁碑。

按照示禁碑刻表达的形式可分为告示碑、条例碑、禁止碑等三类。

告示碑是地方官府及乡族组织在集市、庙宇、村落及宗祠镌刻所发布的文告,晓谕地方社会,使百姓周知。金寨县双河道观的《双河庙碑记》是清康熙十一年(1672)季春月(三月)商城县知县张弘训为免除该道观差徭而给立的告示碑,清嘉庆六年小阳月(十月)寿州报恩寺的《劝学文》碑,清咸丰十一年(1861)七月巧日(七日)的《霍山县正堂张瑜饬修堡事》碑,民国二十六年(1937)九月十七日的《安徽省立煌县政府训令》碑,民国二十九年(1940)二月的《安徽省政府批示》碑,民国三十五年(1946)十二月霍山县、英山县政府分别发布保护英霍边界“九老茶亭”的《布告》碑,都是属于告示碑。

条例碑是地方官府及乡族组织制订的若干规条,通过立碑的形式,昭示地方百姓知晓并遵从。清道光八年(1828)三月寿州知州朱士达给示所立的《正阳关义渡规约》、道光年间舒城县朱孙氏宗族于宗祠中所立的《家训》碑、同治十年(1872)十月初八日金寨县双河道观所立的《公立双河庙条规》、光绪二十一年(1895)季春月(三月)寿州正阳关镇督销公所官盐行所立的《同心保示》、光绪二十六年(1900)九月二十八日六安州知州给示所立的《响山寺条规》、光绪三十四年(1908)十二月寿州城内回民所立的《回民送葬章程》、民国四年(1915)七月二十一日寿县正阳关镇所立的《截火会重订章程》等,则是属条例碑刻。

禁止碑是地方官府及乡族组织发布的严厉禁止从事某些活动的碑刻。明《州邑侯黄公重修芍陂界石记》碑,明万历四十年(1612)冬月舒城县宋氏宗族所立的《永禁不伐碑》,清康熙四十一年(1702)十一月寿县正阳关镇的《奉本州大谕永禁差役不取正阳行铺户碑》,康熙年间舒城县知县沈以栻所立的《禁革银匠并征凤折碑》,乾隆三十八年(1773)三月二十日寿州杨知州给示的州城清真寺《勒石永禁》,乾隆三十九年(1774)商城县知县戴如煌给示的今金寨县南溪镇吴家湾《猪头山祖茔官示碑》,乾隆四十四年(1779)六安苏家埠罗氏宗族所立的《法戒碑》,道光十四年(1834)八月初三日六安州城鼓楼所立的道光皇帝上谕《佐杂不擅受民词碑》,寿县安丰塘《示禁开垦芍陂碑记》,光绪五年(1879)八月初九日凤阳督捕水利分府稽查关税盐务讷出示的《永禁各渡》,光绪十五年(1889)春寿州州同宗能徵出示的《分州宗示》,民国四年(1915)大吕月(十二月)霍山县陆知事给示的《奉宪勒石》等,都属禁碑的范畴。

二、皖西示禁碑刻的示禁原因

示禁碑刻在文类上虽有官方与民间之分别,但是其宗旨则是相同,即是出于维护地方社会秩序而竖立的昭告晓谕示禁某些事项。通过对皖西地方示禁碑刻文字的考察,示禁碑一般由示禁的原因、议定的条规构成。无外乎是出于“防患于未然”“亡羊后补牢”的策略。究其示禁的原因主要体现在以下方面。

(一)利益纷争的调节

明清时期人口日繁,皖西地方社会时常出现因利益分配不均而引起纷争。当权利受到侵犯时,利益被侵害者或通过官府,或通过地方绅衿私下协商,以期达到保护利益的目的。故此,在争端发生的地方,通过竖立示禁碑刻来晓谕示众,一是为宣扬权利所属,二是告诫他人勿许有或再有侵犯的行为。寿州芍陂相传是春秋楚国庄王时令尹孙叔敖所建,历汉唐宋元至明代,遗迹犹存,仍发挥灌田万顷作用。但是到了明“成化间,豪民董玄等始窃据贤姑墩以北至双门铺,则塘之上界变为田矣。嘉靖中,前守栗公永禄兴復水利,欲驱而远之,念占种之人为日已久,坟墓庐舍星罗其中,不忍夷也,则为退沟以界之。若曰:田止退沟,踰此而田者,罪勿赦。栗公去,豪民彭邦等又復窃据,退沟以北至沙涧铺未已也,而塘之中界又变为田矣。隆庆间,前守甘公来学,载议兴復水利,然不忍破民之庐舍,犹前志也,则又为新沟以界之。凡田于塘之内者,每亩岁输租一分,以为常。若曰:田止于新沟,逾此而田者,罪无赦。曾几何时,而新沟以北,其东为常从善等所窃据矣;西则赵如等数十辈且蔓引而蚕食也。以古制律今塘,则种而田者十之七,塘而水者十之三,不数年且尽为田矣。夫开荒广土美名也,授田抚窜大惠也,鲜不轻作而乐从之。岂知田于塘者其害有三:据积水之区使水无所纳,害一也;水多则内田没,势必盗决其埂,冲没外田,害二也;水一泄不可復收,而内外之禾俱无所溉,害三也。利一而害三,则利有不可从。况举内外之田而两弃之,又何利也。”[1]所以基于以上原因,知州黄克缵逐新沟以北占塘为田者数十家,復田为塘者近百顷,并重立界石。实际上此是因垦种与存塘的各方利益纷争而致,确保芍陂水利乃是大众的公利,垦田乃是部分人的私利。该示禁碑乃是为调节各方利益而立。

清乾隆三十八年(1773)三月二十日,寿州城内清真寺内《勒石永禁》碑,是寿州杨知州审理清真寺捐产(也称愿产)者后人妄图侵夺的利益纷争案件之后所立的示禁碑,其目的是劝诫他人不得再犯有此等利益纠纷。乾隆四十一年(1776)霍山县净乐庵僧民“为防患于未然”,确保义渡财产的利益不受侵害而所立《永远义渡碑》,其碑记云:“琅与净乐庵自设义渡于兹,已廿有七载矣,寔不敢以名示人。无如世情不一,或后人侵渔,或舟子弄弊。不立成规以示遵守,善始恐难善终也。今特将所有田山粮亩、唐府乐助基地,及一切规例,细勒于石,为继起者法。”[2]清光绪五年寿州正阳关淮河渡口因客货载渡而引起利益纷争,经驻正阳关镇的官府衙门审理后立《永禁各渡》碑。清光绪二十九年(1903)应钟月(十月)六安直隶州左堂秦示谕有关响山寺寺产清理结果的《再行示谕》碑,要求寺田承种佃户按时照数完纳租稻,以确保寺庙的利益不受侵害。

由上所见,出于维护和应对利益纷争乃是镌刻竖立示禁碑刻的重要原因。

(二)社会治安的应对

明代以来,皖西地方社会也出现了一批无业游民,游惰成习,无所事事,设赌诱骗;还有一些人专干坑蒙拐诈、偷盗抢掠的勾当。由此而引发了严重的社会问题,给地方社会治安造成了极其恶劣的消极影响。为此,皖西地方社会各阶层通过立碑示禁而加以应对。如霍山县歇马台保士民于道光二十七年(1847)三月十六日奉霍山知县批示勒石示禁。“保地僻民贫,风俗清正。第恐苗之有莠,粟之有稗,积弊未除,人心莫抚,不为倡义振兴,焉能尽归良善。生等见邻保议有公禁,恭请县宪示禁勒碑,文以垂久远。保民皆观感而化,生等爱之、慕之…… 爰约同人,将保内应禁事宜,公议条款,恳恩赏示勒石,俾众知之,民者见条款而警。倘有不法之徒弗遵公约,妄自横行,生等鸣保之名禀究。庶积弊除而人心正,人心正而风俗淳矣等情到县,据此,除批示外,合行示禁,为此示仰该乡保并居民人等知悉,自示之后,务各安居乐业,勉为良善。如有不法之徒,违犯条规,许该生等并乡保及被害之家,指名赴县且禀,自取诬咎,各宜凛遵毋违。”[3]金寨县长岭乡界岭村的《勒石永垂》碑是同治九年霍山县西界岭保士民重议安民弭盗禁约,并禀请知县张伯超批准勒石。金寨县双河道观的《公立双河庙条规》是该地余氏宗族、地方绅衿、道观、佛寺及约保等公同制订规条16条以约束道徒、僧人、余氏族人、佃户等人行为的示禁碑刻。以上三碑刻都是具有较强约束力的公立告示禁令,前二碑是经地方官府同意并授权给示而立,是属于维护地方社会治安的乡规民约。所谓乡规民约,“是指在某一特定乡村地域范围内,由一定组织、人群共同商议制定的某一共同地域组织或人群在一定时间内共同遵守的自我管理、自我服务、自我约束的共同规则。”[4](P262)其对社会行为规范的约束,为维护地方社会治安和乡村社会生活的稳定曾发挥了重要作用。同时也可看出当时地方社会治安问题的严重程度。因此,为有效应对严重的地方社会治安问题是竖立示禁碑刻的重要原因之一。

(三)社会秩序的稳定

皖西是以稻麦种植为主的农业地区,所以地方官府常应绅民申请立约示禁,维护农业生产秩序。清雍正十二年(1734),地方官对六安州戚家畈(今裕安区苏家埠镇境内)下官塘的用水秩序有“下官塘来水自上官塘,大沟一道相通,使水二十八户,三涵、二沟。满塘之水,高埠先车四日;半塘之水,止车三日。先放高沟,次放低沟,俱照旧例,不得争论。如有私车私放,众姓禀公严究”[5](卷之十九,“艺文志”、“碑记”)规定。此外,六安南乡《韩陈堰使水碑记》、霍邱县水门塘公园大门入口处的清光绪二十二年(1896)《县正堂陈示》碑、清道光二十六年(1836)三月初十日舒城县东北乡王家圩(今杭埠镇五星村境内)乡民立《王家圩禁碑》,都是地方社会为确保用水使水秩序而制订。

皖西地区的淠河、史河等主要河道的冲积滩地是大麻的种植区域,素有“中国麻都”之称誉。自明以来,有山陕及江南麻商来此收购,交易量很大,仅六安州苏家埠“每年约有贰拾万金”。[6](P493)地方士民及商人为确保麻业的经营环境和秩序,呈请地方官府给示勒石。六安苏家埠西街的白麻公所的《奉宪勒石》碑,就是江苏八大麻业商号禀请六安州方知州,于清光绪三十四年(1908)十二月十八日所立,其规则曰:“一颜曰白麻公所,应属商等自有权利。凡仕宦过境,概不借作行台,以及本镇富绅或有宴会酬神诸事假,公所均一律不准认可。一茶麻为六安出口巨宗,商等挟重货来镇购办白麻,实行于各山麻户,有成败相依之原因。公所为商等议论麻业之地,理宜肃静,如有地痞游民藉词观览、肆行横闯,居邻或有任意倾泼污秽者,准商等扭案请办。一公所为商等议论麻业之地,其余籍属江苏而非业麻者,不得在公所任意逗留,视作旅馆。倘有因公交涉,非旬日可以解决,必住公所始能灵通者,准邀同人临时酌议。一公所业经雇人看守,而商等春间出口售卖,秋季始回六采办,公所之内或有存储麻捆各件,除请本保董事及邻右代为关照外,可否恳恩赏,谕本保董事一体随时保护,以安商业,右谕通识。”[6](P493、494)

皖西社会为防止某些唯利是图的不良商贩囤积居奇,哄抬物价,破坏市场交易秩序,竖立示禁碑禁止此种行为。清道光十二年(1832)三月初九日,霍山县西界岭保(今属金寨县长岭乡界岭村)所立的《遵示勒石》碑,有“本保粮食,照平价出售,不得贪图高价阴卖囤户,亦不得强买”[7]规条。岳西县茅山小河南村的《禁碑》、金寨县长岭乡界岭村诸佛庵的《勒石永垂》碑对此也有相近的规定。但以道光二十七年(1847)三月十六日霍山县西乡歇马台保绅民所立《奉宪勒石碑》最为详尽,有“稍囤有示例禁,如有保内专行稍贩,及窝留远方稍棍囤贩,藉事生端,飞诬诈骗,该乡保查实禀官,毋得徇隐”“积贮麦豆稻粮,原以防荒岁,如遇天灾水旱,该余粟之家须按时价发卖,以救民生。倘有格外昂价运往他方,不顾本保食用,公同禀官议罚”“白糖原为食物,如遇荒年,又值稻米价高,该糖户暂停煎熬,以免糟踏米粮。如不遵守示,公同议禀官”等三条禁规[3]。

皖西地区曾发生私钱泛滥、扰乱社会金融秩序的现象。岳西县连云乡腾云村腾云小街云溪桥头的《示禁》碑称“缘泉义取乎流通,官板(版)著为定式,私铸有禁,私贩必惩。国法森垂,宪谕时切。盖以民生利用物产,懋迁不可不昭,其书一也;第律法雖自严明,而奸伪不无窃发,或薄如荇叶,或劣等綖环未審,俑作于何方,竟已蔓滋于此地,沙泥競下,轮廓□周,以致市井物价日腾,相率为伪,里党机心渐起,攘臂而争,各入主而出奴群;颠斤而簸两,其在富室或可别有圆通,哀彼篓人舍此更无调换,总计终年竭蹶三百日,所获几何,举家数口待供。一年□之须折半,吞声切凿,啼饥号寒,皆此私钱行用之滋毒也”,该地“生等目击厉阶,计弥蔽窦,合议禁革,公拟规条,爰率吁众感(咸)请命,巽申杜争,兢安善良等情,并同各保禀同前由到县,据此合行,出示严禁”。为此,潜山县彭知县于道光十年(1830)“示仰北乡各□保铺、户人等知悉:尔等嗣后交易出入钱文,务遵後开条款行用,官板(版)制钱如有搀和私钱行用,许被欺之人投保指禀,以凭提究。该地保如敢索规容隐,以及藉端滋事,察出定予查究,各宜凛遵,毋违特示。”[8]还制订禁条六则。霍山县西乡黄丽畈保士民于清道光十二年(1832年)“公叩鸿慈,赏示除害”等事,呈请霍山刘知县给示勒石的“奉宪勒石”碑,有“私钱为害最深,兹因不法之徒,私造小钱,混行各镇,致令各处钱色低小,货价物昂,不惟下累乡民,抑日上关例禁。凡在行铺户、居民人等,如有违例,仍用私钱,一经查获,公同禀究”[9]霍山县西乡歇马台保《奉宪勒石碑》也有此禁规。

(四)社会弊端的禁革

明代以来,为害地方社会的许多弊端渐生成习。为此,皖西地方官府及民间社会力量通过设立示禁碑刻给予禁革。

清道光十二年清和月(农历四月),霍山县西乡黄丽畈保监生何士亷、耆民朱舟周等禀称“黄丽畈保地属偏隅,民多贫苦。值此歉岁,讵有不事恒业之徒,择愚而啖,或狡猾飞骗,或偷窃营生,更有行使私钱,三七、四六扣折种种等弊,难以枚举。不求示禁,特恐恶习相沿,善良难安。因以公议,将在所肖禁之处,逐开条款,禀请赏示勒石等情(到县)。据此合门给示严禁,为此示仰该保居民人等知悉,尔等当知守法,安分勉为善良,应知作奸犯科法不恕。”[9]是当地士民针对当时社会的盗窃、飞骗、斗棍持凶、捏控、诱赌、行使私钱、讹诈等积弊恶习而呈请地方官府示禁,并制订有八条规条进行约束。

地方胥吏差役利用为民办事之机,藉端需索盘剥渔利,成为地方社会的固弊。《奉本州大谕永禁差役不取正阳行铺户碑》,是寿州知州王帝臣于康熙四十一年(1702)发布永禁差役需索正阳镇行铺货物的告示,碑文称:“嗣后免一应过往上司差徭以及本州衙署日需各项,俱从市价置买,并不差徭滋扰,尔等各宜深体本州爱恤之心,永遵共同恪守。倘有泯不畏法差役,或乘本州公出,擅敢指称,妄取行铺物件者,许尔等受害之家指名具禀,定究玩法差役,互毙杖下,决不姑贷”[10]《禁革银匠并征凤折碑》是康熙年间舒城县令沈以栻针对银匠倾销印纳、凤折分摧的两种弊端,而出示禁止。《禁革里排碑》是清康熙二十二年(1683)十月江南总督于成龙、安徽巡抚徐国相给示永禁里排催交领解之弊,禁止差役胥吏巧立各种名目渔利百姓。霍山县的《宋示勒石碑记》、《周示勒石碑记》是嘉庆七年(1802)六安州宋知州、霍山县周知县分别给示禁止乡保、经差人借承办麻贡之机,滋扰种麻户。

皖西社会针对地方存在不良社会恶习的禁革,使百姓能皆观感而化,达到人心正而风俗淳。寿州向存有“房主不准外来之生产,遇有疾病深恐死于宅内”,“此种恶习,相沿已久,人心公愤,天理难容。”因此,光绪十年(1884)十一月,寿州知州周辛炳应广济局董事孙恩诒所禀,合行出示严禁[11](卷四,“营建志”、“示禁房主任意刁难碑”)。清光绪二十九年,钦加二品顶戴办理淮北督销兼正阳盐务总局记名江苏遇缺侭先题奏道杨道台针对寿州西乡正阳关城一带“浮厝甚多,年久朽烂,遂致抛露。甚有芦席包裹,任令犬豕残食。更有一种恶习,凡婴儿病重尚未瞑目,即行弃置白骨塔内,忍心害理,莫此为甚,殊属可恨已极”[12]等弊端,立《出示勒石》碑于正阳关镇城小东门外(今存正阳关镇玄帝庙公园内)示禁。

此外,皖西地方社会还针对摃夫、轿夫、渡夫、脚行、车行任意勒索、抬高价格等积弊,立碑给予示禁革除。

(五)地方公益的维护

清代中期以后,皖西地方城乡社会出现了一些为社会大众服务的社会公益性组织,为确保其有效有序地开展活动,地方社会公立示禁碑刻加以维护。天花是一种世界性的传染疾病,历史上造成了千万人的死亡。中国至迟在十六世纪下半叶已发明人痘接种术,但不够安全。1796年,英国人贞纳(E. Jenner)受中国人痘接种法的启示,试种牛痘成功。1820年代,英国人发明了预防天花病的牛痘疫苗,开始被广泛应用于预防该病。鸦片战争后,牛痘种植法随传教士逐渐传入中国。在同治年间,皖西地方也开始推行牛痘种植法。同治九年(1870),署理六安直隶州事的王峻曾于州城内倡设种痘局并发布示谕规条。光绪二十年(1894)季春月(三月),寿州正阳关镇士民、商行公议捐输成立免费接种痘苗以防止天花病毒传染的种痘局公益性组织,驻寿州正阳镇盐务总局督办凌批示立《同心保示》告示碑,碑称“据督销公所委员同知衔分省补用知县黄煊禀,遵筹牛痘局经费,并呈章程清摺缘由均悉。各行董于种痘义局,均乐于捐款,所有医药等用,并能宽为筹备,每年不患不敷,实足以行久远,殊堪嘉慰。另摺所议各事,井井有条,应宜一并勒石,永为定章,仰即知照办理可也。”[13]并制订有规约六条加以约束。

光绪末年寿州城内民夫总局专设回民义夫为回民死亡送葬事宜订立章程并报经知州给示勒石。其碑文云:“据仁和、留犊两坊董事禀称,缘城内回教送葬之事,已由民夫总局禀陈在案,生等遵章妥办,合教感激。惟详细章程尚未申明,恐积久或有更易,復致行多不便。生等谨将回教送葬细目粘单上呈,公恳备案,赏批勒石,以垂永远等情,并粘呈章程到州。据此除批示外,合行给示勒石。为此,示仰回教绅商士民及夫目、民夫人等一体知悉,自示之后,该民夫等遇有回教送葬等事,务各遵照后开章程办理。如有需索情事,查出定予革究,决不姑宽,切切特示。”[14]

皖西地区除山区外,城乡民居多为草房,极易引起火灾。尤其是在城镇,如果扑救不及时,会延烧整个街巷,居民损失惨重。寿州“正阳市肆民居瓦房鲜少,苑舍毗连,人烟稠密,偶有回禄则引曼焚如,难于扑灭。旧有截火之会焉,自清代光绪初元,官绅协谋集资贰千緡,存储典肆,岁收其息。偶遇火起,立将下风屋宇拆卸,截断火路,以免延烧,随将所拆估其价而偿之,俾得及时修复。历数十年,纵或祝融降灾,而系至嗣张虚燄者,赖有此会,诚意美而去良也。”可见寿县正阳关镇绅商士民捐资成立截火会组织,大大降低减少居民因火灾造成的损失。但进入民国后,“师旅饥馑屡濒于危,耆宿搢绅不遑顾问,董其事者遂不率由旧章,任情挪借,几乎淆紊莫稽”。民国四年(1915)正阳关镇“二三志士恐此举之就湮,慨然悯之,乃约集同人相互讨论,理其条绪,收其涣散,黾勉从事,不告劳者,盖五阅月乃克,匡復前规。于是重加整饬,增订章程,以补旧章之略,详厥原委,藏诸商会,达之高级官廨及道县公署,存卷备案,以资稽考”,并“书事于石,昭垂永久,爰泐贞珉,觕纪梗概”[15]。其章程共有九条,确保了该组织活动的有效开展。

此外,还有义庄、义仓、义渡等公益性行为的示禁碑。故此,维护社会公益性行为是示禁碑刻竖立的原因之一。

除了以上五条原因之外,生态环境的保护也是示禁碑刻竖立的原因之一。

三、示禁碑所反映地方社会的治理轨迹

示禁碑刻是古代“刻石纪法”的体现,是公权力的象征。它既是王朝权力及各级地方官府所拥有的官权力,也包括士绅、衿耆等地方精英代表所形成的“民间公权”,是维护地方社会的公益而非个人私益。因此,其在地方社会中具有法律的权威性和约束力效应。通过对示禁碑文内容的考察,皖西地方社会的各类示禁碑,基本上包括有禁止性规定、惩戒性罚则和奖赏性措施的内容,体现出权威性、公正性、约束性等特征。但值得注意的是,各类“禁条”中除设定大量禁止性规范外,在罚则中对违反规定者,都规定“鸣官究治”“送官究治”“拿获送官”“呈官追究”“呈官治罪”“呈官惩治”等,表明国家在法律上并没有赋予地方社会组织任何的审判权力。但地方社会管理组织却有对违反规定者的“送惩权”,所以地方官府颁布相关的“禁条”都明确规定,对违反规条情节严重者要交县以上司法机关处理。可以说示禁碑为我们展示了在国家法律管辖的情况下地方社会的治理途径。但是由于国家对地方社会治理与控制相对粗放,除直接涉及税收、缉盗等方面外,很难真正深入基层社会的每个角落。因此需要一个在基层社会具权威型的优势地位、能够获得基层社会广泛认同、左右基层社会成员生活的力量,替代官府的控制权力,这就是美国学者杜赞奇(Prasenjit Duara)提出的所谓“权力的文化网络”的文化传统控制力。这里的“文化,是指各种关系与组织中的象征与规范,这些象征与规范包含着宗教信仰、相互感情、亲戚纽带以及参加组织的众人所承认并受约束的是非标准。”[16](P14)

皖西地区位于豫、皖、鄂三省交界区域,历史上属于所谓的“化外之区”,是朝廷及官府控制力量相对薄弱的地区。地方官府要实现对地方社会的有序管理,地方士绅、宗族及保甲组织无疑是其主要的依靠力量。因此,示禁碑能从一定程度上体现官府对地方社会的治理轨迹。

地方士绅是实现地方社会有序治理的主要依靠力量,示禁碑体现了皖西地方士绅在对地方社会秩序的维护管理中发挥了不可替代的作用。前述许多官府有关社会管理的告示都是在他们的陈情、呼吁下颁布的。如清乾隆五年(1740)十二月十二日,寿州知州范从彻因“本州绅士孙珩等呈称红白兼收等情禀”各级衙门批准,勒石《详请便民红白兼收记》,准予漕粮“红白兼收秈粳并纳”[11](卷七,“食货志”、“田赋”)。清乾隆四十七年(1782)八月十八日,今岳西县茅山小河南村监生蒋明辨,生员陈国泰,监生王捷、蒋如楚、蒋如蕃及民众等向潜山县李知县禀称山民挖掘树根使沙泥淤塞河路,致损田庐,禀请给示详载禁条,经李知县所准立《示禁碑》。清嘉庆年间六安直隶州知州宋思楷应监生王廷珍、刘光前、贡生王正位等呈称“差役兵丁,勾令脚行,强拉乡车,勒索”钱财及乡民“私宰耕牛”等情请示禁,立《禁拉车私宰示》碑。宋知州还应“贡生王作霖等呈控三门摃夫,乘民间棺柩出殡霸留伊等扛抬,任意勒索抬钱等情,当经出示严禁在案。”对摃夫勒索等行为给予示禁,立《禁摃夫勒索示》[17](卷之六十,“杂纪”)。岳西县连云乡腾云村腾云小街云溪桥头竖立的清道光十年(1830)《示禁》碑就是潜山县举人刘振蛟、生员储润身、胡道一、州同储会之、贡生李繁昌、监生储斯立、刘温其、吴祥亭、王太安、储锦江、吴发祥、王先纪、储雍玉,并铺户周义顺、汪广聚、王蔺阶、吴克常、吴叶钦等向潜山县彭知县禀称,严禁铸造及私贩私钱。清光绪《寿州志》记载道光十八年(1838),“生员戴秉衡等呈称塘民开田,经总督陶澍札饬本府舒梦龄查勘示禁,知州续瑞勒诸石”[11](卷六,“水利志”“塘堰”),立《禁开垦芍陂碑记》。清道光二十七年(1847)四月,寿州知州饶元英、凤台林知县应该州“绅耆士民王贤辅、方正鼎等,迭次公禀”,针对地方夫役霸抬讹索之事,合立石《示禁夫役霸抬讹索碑》。清同治八年(1869)霍邱县陆知县应该县绅士裴正绅、王鸿等呈请,立《禁烧窑取土示》碑,示禁在霍邱县龙脉之地取土烧窑。清同治年间六安苏家埠《奉宪勒石》碑则是六安知州据白墅圩、苏家埠、八里滩等保耆民徐大全、卢本仓,童生叶梅生、李显荣及民人李德成、王以书等禀称所准,禁止苏家埠牙行及胥吏征收女红之税。晚清之际,皖西地方城镇的士绅积极兴办商号,从事商业活动,故而成为绅商。一些绅商为保护商业经营环境、维护市场秩序,向地方官府陈情、申禀。光绪三十四年(1908)十二月十八日所立的六安苏家埠《奉宪勒石》碑的“据江苏润德堂白麻公所吉盈丰号、五品衔侯徵和丰号、五品蓝翎候选州同吴紫辰吉兴昌号、五品衔黄钥裕丰和号、五品衔孙在宽万和兴号、监生徐廷彩增盛源号、监生陶永远德丰源洽字号、监生吴世恭裕昌隆号、州同衔夏魁等禀称”[6](P493)之句,表明是士绅和商人联合订立规约并向官府禀陈,批准后所立。

一些士绅还直接制订示禁规约,如清光绪二十二年(1896)霍邱《县正堂陈示》碑称该县监生陈广庸“立前禀公议章程,使水界址,似无不可”,故陈知县“除批示在合,任给示晓谕”[18]立碑水门塘,合理利用水资源。清道光二十七年(1847)霍山县歇马台保《奉宪勒石碑》也是该保士绅订立规约后报经霍山县知县批准后立碑的。

宗族组织也是地方社会治理的主要依靠力量。皖西地方有不少示禁碑就是宗族组织为约束宗族成员的行为而竖立的。如明万历四十年(1612)冬月舒城县宋氏宗族为保护一世祖坟山的林木不被砍伐破坏,合族公立《永禁不伐》碑。清乾隆四十四年(1779)六安州苏家埠罗氏宗族为保护该族祭产而立《法戒》禁碑于八里滩罗氏宗祠,约束该族的族众行为。清嘉庆年间舒城县李氏宗族为了保护该族的族产不被侵夺而立《祠田碑记》,要求经营管理族祠财产之人要尽心尽力,并凭神立誓。一些宗族还向地方官府禀请立碑,约束族人及他族之人的行为。如金安区孙岗镇昭庆寺内《奉宪勒石》碑是清道光年间汤氏宗族为保护捐建昭庆寺的设施,不被族人及寺僧破坏,而叩请六安直隶州知州孙灵府给示的禁碑。岳西县姚河乡梯岭村孙氏宗祠的《家训》碑是清道光年间朱孙氏宗族②人制订并呈请舒城县知县(该地1936年前属舒城县辖)批准而立,有“励臣职”“供子道”“笃友于”“宜室家”“慎交游”“重丧祭”“谨茔墓”“端蒙养”“务儒业”“重婚姻”“肃闺门”“定生理”“尚节俭”“禁争讼”“戒奸匪”[19]等十五条,对宗族成员的行为进行约束。

地方社会基层组织保甲(里甲)、乡约是地方秩序维护的主要力量。示禁碑也反映了皖西地方的基层保甲组织在社会治理中所发挥的作用。

首先,保甲组织是基层社会的管理者。如清嘉庆间的六安南乡《韩陈堰使水碑记》中六安直隶州知州“为此示该保乡地并业户人等知悉”“许堰头乡地并业户人等指名赴州呈禀,以凭严究”[17](卷之八,“水利”)等语,清嘉庆年间六安直隶州知州宋思楷立《禁拉车私宰示》碑有“许该保乡地验明报税”句,清道光二十七年三月十六日霍山县西乡歇马台保绅民立《奉宪勒石碑》的“该乡保查实禀官”,均可说明保甲是承担基层社会管理者的角色。

其次,他们及时通报乡情,呈请给示。寿县安丰塘孙公祠内明《州邑侯黄公重修芍陂界石记》碑是明万历十年寿州知州黄克瓒打击当地豪强侵占安丰塘垦田后,应塘长张梅等呈请而立的禁碑,以杜后患。清乾隆《清理水门塘界碑记》载霍邱知县张海“取具各约保塘长,永远不许争占,甘结详覆,并请立碑永禁”[20](卷十一,“艺文志二”之“碑记”),就是该塘周边保甲、乡约组织向知县呈请的结果。

再次,广为宣讲,立碑垂远。为宣谕告示内容,他们不仅广为张贴,将一些告示转化为碑刻,而且制订规约报经官府批准立碑禁示。岳西县连云乡莲云村小街云溪桥头的《示禁》碑,就是该地保甲与士绅为维护市场流通的金融秩序,订立禁止制造、使用和买卖私钱的规约。

第四,直接参与对地方不法人员的抓捕。乡村基层组织的得力与否直接关系到禁令的贯彻落实,并直接影响到打击邪恶势力的成效。所以地方官府加强对基层组织的督促,主要体现在对保练等人员的要求上,一要秉公执法,徇情必惩。如舒城县《龙舒李氏宗谱》收录的清乾隆廿六年(1761年)四月初三日李氏宗族叩禀庐州府知府批准的示禁碑有“许住持及坊总保甲即行扭带赴县,以凭大法重处”[21](谱末,“碑记”)之规定。金寨县响山寺所立清光绪二十六年(1900)九月六安直隶州翟知州、霍山县徐知县共同给示勒石的禁碑称:“昨经金寨保甲委员会马巡查到寺,因见游僧盘据,恐其招匿不法,当即驱逐。”[22]是地方保甲组织驱逐响山寺游僧的行动。寿县安丰塘清道光十八年(1838)凤阳府知府舒梦龄奉督宪陶澍等批饬的《示禁开垦芍陂碑记》则对地方保甲有“保地恂隐,一并治罪”的规定。

四、结语

由上所述,示禁碑是传统社会地方官府治理地方社会的一种有效途径,其示禁的各种规条实际上已经成为地方社会的“法规”,具有一般法律的效力。对维护当时地方的社会治安,维持地方社会的秩序,防止祸端和意外的发生,保护民众的生命财产安全和生产生活的正常进行,起到了一定的积极作用。它是中国传统文化“德”“法”相互为用精神的贯穿,是中国传统社会法观念普及的重要表现。示禁的条文也是由熟悉地方事务、具有使命意识的社会精英及乡贤根据当地生产生活的实际情况,从乡村社会安定的角度出发而制定,反映了老百姓的要求和心声,代表了民众的意愿,具有较强的针对性和相当的可操作性,且能切实解决地方社会的问题。同时也得到了地方官府的认同而给示,因而披上了“合法化”外衣。而且这些示禁规条采取勒石立碑的方式谕示,长期广而告之,使老百姓知法守法,增强了百姓的守法意识,有利于提高民众守法的自觉性。因此,示禁碑体现了官民之间相互配合的共同治理的模式。

注释:

① 主要研究成果有李雪梅的《法制“镂之金石”传统与明清碑禁体系》(中华书局2015年版)一书,是从法制史的角度解读历代禁碑。论文有:王日根、周惊涛的《从示禁碑看清至民国闽南地方政府对社会的治理》(刊《中国社会经济史研究》2007年第4期)从示禁碑探讨清至民国时期闽南地方官府注重对地方社会事务的管理和若干社会事项的治理,倪根金的《护林碑的研究》(《中国农史》1995年第4期)和卞利的《明清时期徽州护林碑的初探》(《中国农史》2003年第2期)、严奇岩等的《从禁渔碑刻看清末贵州的鱼资源利用和保护问题》(《贵州民族研究》2011年第2期)、倪根金等的《略论清代广东乡村的乞丐及其管治——以碑刻资料为中心》(《清史研究》2006年第2期)、郭春梅的《古代禁赌碑刻对我们的启示》(《中共山西省委党校省直分校学报》2005年第4期)和朱文广的《清代山西上党禁赌碑刻解读》(《历史档案》2015年第4期)等,则分别是对禁林、禁渔、禁乞、禁赌碑的单项研究。关传友的《皖西地区示禁碑刻的概述》(《皖西学院学报》2016年第6期)是首次对明清民国时期皖西地区示禁碑刻的全面概述。

② 《孙氏宗谱》记载该族始迁祖孙胜一为避陈友谅兵乱,于元末明初迁居舒城县西乡龟寺里(今属岳西县姚河乡梯子岭村),入赘朱氏,子孙后代以朱为姓,但宗祠、谱牒仍以孙姓,即活人姓“朱”、死人姓“孙”,故称朱孙氏。

[1](明)黄克缵.本州邑侯黄公重修芍陂界石记[Z].碑嵌寿县安丰塘孙公祠碑廊.

[2]永远义渡碑[Z].碑存霍山县漫水河镇安家河村原千笠寺古渡口庵庙.

[3]奉宪勒石碑[C].霍山县政协.霍山文史资料第一辑[A].合肥:安徽人民出版社,1992.

[4]卞利.明清徽州社会研究[M].合肥:安徽大学出版社,2004.

[5]乾隆六安州志[M].台北:成文出版社有限公司,1985.

[6]苏家埠镇志编辑组.苏家埠镇志[Z].六安:苏家埠镇政府,1988.

[7]遵示勒石[Z].碑立金寨县长岭乡界岭老街路口.

[8]示禁碑[Z].碑立于岳西县连云乡腾云村腾云小街云溪桥头.

[9]奉宪勒石[Z].碑存霍山县漫水河镇李家河村.

[10]奉本州大谕永禁差役不取正阳行铺户碑[Z].碑存寿县正阳关镇玄帝庙公园内.

[11]光绪寿州志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[12]出示勒石[Z].碑存寿县正阳关镇玄帝庙公园内.

[13]同心保示[Z].碑存寿县正阳关镇玄帝庙公园内.

[14]回民送葬章程[Z].碑嵌于寿县古城清真寺中门外南侧山墙.

[15]重整正阳关截火会碑记[Z].碑存寿县正阳关镇玄帝庙公园内.

[16](美)杜赞奇.文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村[M].王福明,译.南京:江苏人民出版社,1996.

[17]同治六安州志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[18]县正堂陈示[Z].碑立霍邱县水门塘公园大门入口处.

[19]家训碑[Z].碑嵌于岳西县姚河乡梯岭村孙氏宗祠燕食堂东墙内.

[20]同治霍邱县志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[21]龙舒李氏宗谱[M].舒城:舒城县李氏宗族,2008.

[22]响山寺条陈碑[Z].碑嵌金寨县古碑镇响山寺院墙壁上.