CH4与CO2二元混合气等温吸附实验研究

白云云,张永成

(1. 榆林学院 化学与化工学院,陕西 榆林 719002; 2. 煤与煤层气共采国家重点实验室, 山西 晋城 048000)

0 前 言

随着现代工业的发展,大量的CO2气体被肆意排放到大气当中,导致温室效应日益严重,引起了人们越来越多的关注。二氧化碳捕集、封存、利用技术(简称:CCUS)是利用地层进行CO2安全存储、实现煤炭清洁高效利用的新技术,也成为应对全球气候变化的有效技术手段之一,日趋成为了人们研究的热点[1]。目前碳封存技术在美国、加拿大、挪威、澳大利亚、日本等国家进行了大规模的应用;我国目前则主要利用CO2进行驱油,提高原油采收率,而利用CO2进行煤层气的置换方面研究较少,目前只有延长石油集团和中联煤层气有限公司进行了先导性实验。

CCUS技术的出现为高效开发深部的煤层气资源提供了可能,研究表明煤层吸附CO2的能力大约是CH4吸附的4倍,如果向深部煤层注入CO2,则可以利用两者之间竞争吸附的差异,从而优先置换出CH4。通过这种置换技术,既可以封存CO2,又可以开采CH4,这种置换技术也成为了人们研究的热点。张子戎[2]等以焦煤和气煤为实验样品,进行了CH4/CO2不同浓度下混合气体竞争吸附—解吸实验;代世峰[3]等利用Langmuir 方程推论公式计算CH4/CO2竞争吸附时各组分游离相的浓度;李向东[4]等进行了不同压力下的吸附—解吸实验和注入CO2置换CH4的驱替实验;冯启言[5]等利用数值模拟的方法,建立了二元气—固耦合的有限元数值模型,对气体的吸附进行了分析。本文在给定温度和压力条件下,进行不同浓度CH4/CO2混合气的吸附实验。

1 CO2/CH4混合气体竞争吸附

采用纯CH4和二氧化碳进行煤体吸附等温实验,可以获得煤体吸附—解吸特性曲线,但并不能代表CH4和CO2混合气体在煤层中吸附的真实情况,因此要研究CO2置换CH4的机理,必须要研究煤层对混合气体的吸附—解吸特性,这对于正确评价煤层气的开发潜力具有重要意义[6-9]。

1.1 实验方案

混合气体吸附等温曲线的测试原理与纯气体相同,但由于煤层吸附混合气体时,煤对混合气体中各组分的吸附能力不同,需要重新设计实验方案和数据处理方法。当CO2与CH4的体积百分比分别为2∶8、3∶7、4∶6时,通过观测在0.5,1,2 MPa压力变化下的煤层吸附量,利用气相色谱仪分析吸附实验后游离相混合气组分[10-12]。

1.2 实验流程

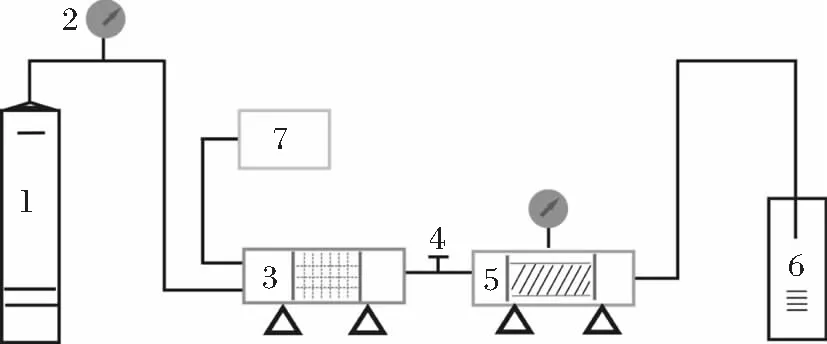

实验装置主要包括气源装置、注气压力釜、实验罐,此外还有加热和温控系统来全程调控实验中气体温度,实验流程如下图1所示。

1 气源驱替泵;2 压力表;3 注气压力釜;4 截止阀;5 实验罐;6 采气装置;7 温控加热装置

图1 实验原理

1.3 实验结果

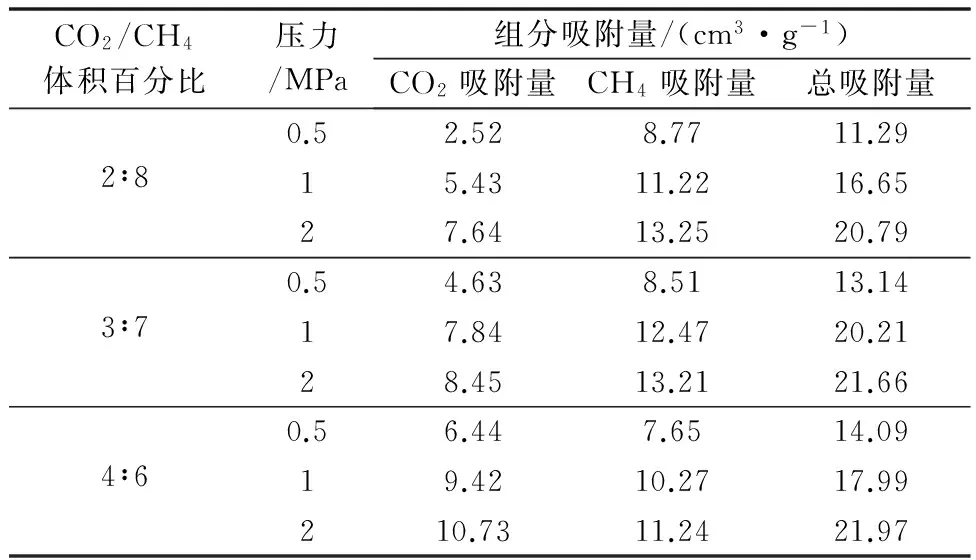

实验结果如表1所示,在混合气CO2/CH4配比为3∶7条件下,压力从0.5 MPa增加至2 MPa时,CO2的吸附量从2.52 L至7.64 L,CH4吸附量由8.77 L增加至13.25 L,总吸附量则由11.29 L增加到20.79 L;在2 MPa注入压力条件下,当混合气CO2/CH4配比由2∶8增加至4∶6时,CO2的吸附量由7.64 L增加至10.73 L,CH4的吸附量由13.25 L降至11.24 L。

2 吸附量影响因素分析

和液体一样,固体表面上的原子和分子所受的力是不对称的,因此固体表面也存在界面能,煤对CH4和CO2等气体的吸附实际上是气体分子与固体表面的相互作用,通常越容易液化的气体越容易被吸附,煤层吸附可以分为单分子层和多分子吸附理论[13-14]。

表1 煤样不同CH4/CO2体积百分比下竞争吸附量

2.1 注入压力

气体由于具有高的压缩系数,因此固体表面对气体的吸附量随压力的升高而增大。如图2a、2b、2c所示,当压力由0.5 MPa增加至2 MPa时,煤层对CO2的吸附量增加,对CH4的吸附量逐渐降低,混合气体总吸附量也随之增大;由于固体表面存在剩余价力,因此当气体分子碰撞到尚未被吸附的空白表面时就会产生吸附,当固体表面力场吸附达到饱和后,吸附就不会再继续进行,吸附现象逐渐趋于平缓,实验曲线趋势符合Langmuir方程。同时注入压力的升高可以增加注入压差,进一步促进了超临界CO2向煤体内部的渗透扩散,增加了CO2在混合气中的吸附量[15-17]。

图2 煤样对不同配比下混合气的吸附关系

2.2 气体浓度

气—固界面吸附时,吸附量与被吸附物质的浓度成正比,浓度越大,吸附量越大,反之亦然。随着混合气中CO2的浓度增加,CO2对CH4吸附性能的影响呈增大趋势,由于CO2吸附能力大于CH4的吸附能力,因此在煤表面吸附位的激励竞争上,CO2气体优于CH4,使得CH4的吸附量随着浓度下降而降低。混合气体中CO2的比例越大,曲线越靠近CO2的吸附曲线。同时在整个吸附和解吸过程中,游离相CO2浓度不断下降,而游离相的CH4浓度则在不断增加,更能证明在CO2在煤表面的二元气竞争吸附中的优势[18-20]。此外,气体性质、固体表面粗糙度、温度、围压都会对煤层对气体的吸附造成影响,需要进一步进行实验验证,从而为选用合理的气体置换煤层气提供理论支持。

3 结 论

1)在相同温度下,随着注入压力的增加,煤层对CO2的吸附量增加,对CH4的吸附量逐渐降低,混合气体总吸附量也随之增大,但增加趋势逐渐平缓。

2)随着混合气中CO2的浓度增加,CO2气体在煤表面吸附位的激励竞争上优于CH4,使得CH4的吸附量随着浓度升高而增大。混合气体中CO2的比例越大,曲线越靠近CO2的吸附曲线。

[1] 步学朋.二氧化碳捕集技术及应用分析[J].洁净煤技术,2014,20(5):9-13.

[2] 张子戎,刘高峰,张小东,等.CH4/CO2不同浓度混合气体的吸附—解吸实验[J].煤炭学报,2009,34(4):551-555.

[3] 代世峰,张贝贝,朱长生,等.河北开滦矿区晚古生代煤对CH4/CO2二元气体等温吸附特性[J]. 煤炭学报,2009,34(5):577-582.

[4] 李向东,冯启言,刘 波,等.注入二氧化碳驱替煤层甲烷的试验研究[J].洁净煤技术,2009,16(2):101-102.

[5] 冯启言,周来,陈中伟,等. 煤层处置CO2的二元气-固耦合数值模拟[J].高校地质学报,2009,15(1):63-68.

[6] 吴迪,孙可明.不同温度条件下型煤吸附CH4/CO2混合气的实验研究[J].岩石力学与工程学报,2013,32(2):3291-3296.

[7] 王晋,王延斌,范晶晶,等.注CO2置换煤层CH4试验研究[J].科技导报, 2015, 33(17): 84-89.

[8] 朱和保.关于淮南11槽煤注入二氧化碳驱替煤层甲烷的实验研究[D].合肥:安徽理工大学,2010.

[9] 马东民,李来新,李小平,等.大佛寺井田4号煤CH4与CO2吸附解吸实验比较[J].煤炭学报,2014,39(9):1938-1944.

[10] 高远文.阜新煤田CO2置换煤层气实验研究[D].北京:中国地质大学,2008.

[11] 黎力,梁卫国,李治刚,等.注热CO2驱替增产煤层气试验研究[J].煤炭学报,2017,42(8):2045-2051.

[12] 岳立新,詹广强,孙可明,等.超临界CO2提高煤层渗透性的实验[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2014,33(7): 907-911.

[13] 降文萍,崔永君,张群,等.煤表面与CH4/CO2相互作用的量子化学研究[J].煤炭学报,2006,31(2): 237-240.

[14] 李治刚,张晓明,菅井裕一,等.煤在高浓度CO2环境下的燃烧、气化及吸附试验[J].煤炭学报,2010,35(6):1021-1027.

[15] 张志敏,梁卫国.吸附瓦斯对煤体渗透性影响的试验研究[J].太原理工大学学报,2013,44(3):356-360.

[16] 韩俊杰,梁卫国,张建功,等.煤层处置二氧化碳模拟实验研究[J].煤炭学报,2014,39(3):531-536.

[17] 王 晋,王延斌,郭 慧,等.围压对注CO2置换煤层CH4效果的影响研究[J].煤炭科学技术,2015,43(8): 129-134.

[18] 张庆玲,张 群,崔永君,等.煤对多组分气体吸附特征研究[J].天然气工业,2005,25(1):57-60.

[19] 崔永君.煤对CH4、N2、CO2及多组分气体吸附的研究[D].西安:煤炭科学研究总院西安分院,2003.

[20] 杨宏民.井下注气驱替煤层甲烷机理及规律研究[D].郑州:河南理工大学,2010.