家庭人力资本投资对儿童学业成绩的影响

——基于CEPS追踪数据的多层线性模型分析*

方超,黄斌

(南京财经大学 1.公共管理学院;2.公共财政研究中心,南京 210023)

一、学校、家庭与儿童学业成绩

教育经济学界的相关研究发现,儿童在学期间的学业水平对其未来的教育获得与进入劳动力市场后的人力资本回报均有着重要影响。在学期间成绩越好的学龄儿童,更有可能接受更高层级的学历教育,较高些受教育年限有利于人力资本积累,从而提高自身的劳动生产率,同时也能获得相当可观的教育回报,这对于农村、低收入家庭青少年的影响尤为显著。[1]867-875

1966年发布的《科尔曼报告》在讨论学生成绩的影响因素时,揭示了学校与家庭两大关键性场域,也揭开了两大场域的研究争论。[2]学校因素方面,相关研究大多基于Hanushek提供的教育生产函数[3],它将学校教育活动视作一种生产性过程,在开放经济体下可表述为y=f(publicβ1,privateβ2),y为学生成绩,public与private代表不同类型的学校教育投入(政府和市场),而β1与β2则为两部门教育投入的弹性产出,而若能在学校教育质量(投入)与学生成绩(产出)间建立起相关关系或因果关系,则能证明诸如提高专任教师比重或小班化教学等能够显著提高学业水平,这对于教育政策制定者而言,就有着增强或削减某方面教育投入的实践意义。但现实情况却是,基于教育生产函数的学生成绩研究,却并未在学校投入“量”与学生成绩“质”间,达成稳定、一致的结论,反而在一定程度上引发了“学校教育真的有用吗?”的争论。[4-5]

正是由于单一的公共教育投入在提高学生成绩方面存在争论,推动了学界的研究重心逐渐向家庭以及二者共同作用的场域转移,并且多数经验证据均指向了家庭教育支出的效应高于政府对学校教育的支出效应。Coleman的研究发现,师资、图书等学校投入对学生成绩的影响并不具备统计学上的显著意义,包括诸如家庭教育活动支出、培养子代的时间与精力等,能够显著提高子代的学业成绩。[6]Parcel & Dufur的研究发现了学校与家庭场域均能显著提高子代学习成绩,但家庭因素的促进作用要高于学校因素。[7]孙志军构建了家庭、学校的统一分析框架,发现父辈的人力资本存量、社会经济地位与学校教育投入与儿童成绩存在显著的正相关性,并且持续增长的政府教育投入对缩小因家庭背景引致的成绩差距具有积极意义。[8]赵必华的研究指出“校—校”差异解释了22.66%的学龄儿童成绩差距,而家庭背景则解释了剩余的77.34%。[9]杨宝琰利用甘肃省的调研数据,揭示了家庭资本与经济资本作用于子代学业成绩时的不同机制,父辈的人力资本直接影响子代学习成绩,而社会经济地位则通过中介作用间接影响子代学业成绩。[10]

无论是针对家庭还是学校因素的研究,均能为公共政策制定者提供有益的借鉴,但在政策导向上却面临着是增强学校教育投入,还是扩大家庭教育支出补贴的“向左走”或“向右走”的方向性抉择。然而,就家庭因素而言,我们发现既有文献在推导政策含义时,仍然存在着深度挖掘的空间,譬如部分研究以加里·贝克尔(Becker)的家庭决策模型为理论框架,但实际应用过程中却存在着简单嵌套的现象,并未将子代学业成绩视作家庭效用的一部分;或者仅仅选取社会经济地位作为家庭因素的代理指标,从而造成理论与实证研究的脱节。

针对既有研究的不足,本研究拟借鉴并改进家庭决策模型,利用CEPS教育追踪数据,采用多层线性模型的回归方法,讨论家庭决策对子代学业成绩的影响。

二、家庭决策模型

理论上讲,父辈对子代的人力资本投资通常受到家庭收入水平、消费习惯、资本市场完善程度等因素的掣肘,我们借鉴Solon提供的决策模型[11],在不考虑信贷市场约束与遗赠的情况下,家庭预算的效用函数可写作:

(1-r)Ui,t-1=Ci,t-1+Ii,t-1

(1)

式中,U、C、I分别表示父辈的效用函数、消费习惯、以及对子代的人力资本投资水平,r为比例税负。构建梭伦模型旨在探讨家庭投入是否对政府部门的公共教育投入存在替代效应或互补效用,那么家庭决策机制对子代学业成绩的影响,或者说家庭人力资本投资对子代学业成绩的影响便可写作如下CES形式:

(2)

由于父辈受教育程度、经济社会地位等因素会通过不同途径作用于子代的先天禀赋,因此,借鉴Becker & Tomes提供的代际流动模型[12],对式(2)的μit进行嵌套:

μit=η+øμi,t-1+εit

(3)

式中,ø表示子代从父辈处所继承的先天禀赋,并且满足0<ø<1,而子代收入是由先天禀赋与家庭人力资本投资共同决定,那么,子代收入便可写作:

log(incomeit=λ+RHit)

(4)

式中,R为子代教育回报,并且满足0 Ui=(1-α)logCi,t-1+αlog(incomeit) (5) 式中,α为0<α<1利他主义系数,0<α<1。将式(1)-(4)嵌入式(5),得到家庭决策的效用函数: (6) 对式(6)求一阶推导、移项并取对数函数后,整理得到: s-1/sln(Ii,t-1)+1/sln{[1-α)β+αRθ×β]Ii,t-1-αRθ×β(1-r)incomei,t-1}=ln(Gi,t-1)+ln(α-1)/s (7) 式中,0<α<1,0 本研究所用数据全部源自中国人民大学数据与调查中心提供的中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,CEPS)。中国教育追踪调查以2013-2014学年为基线,以七年级(初中一年级)与九年级(初中三年级)两个同期群为调查起点,选取人口平均受教育程度与流动人口的比例作为分层变量,利用多阶段概率与规模成比例(PPS)的抽样方法,经过四阶段抽样,从全国随机抽取了28个县级单位(县、区、市)作为调查点。该调查的开展均以学校为基础,在入选的县级单位随机选取112所学校、438个班级,抽中班级的全体学生均进入样本,调查对象涵盖了学生、家长、教师与校领导,涉及基线调研学生约2万名。此外,CEPS是第一个对初中教育阶段采用科学抽样方法的追踪项目,较为全面的刻画了我国义务教育的发展状况,也是现阶段我们能够找到的、最适宜本文研究的调查微观调研数据。 与传统回归方法相比,多层线性模型(Hierarchical Linear Model,HLM)在处理嵌套数据时,能够捕捉层次变量与扰动项间的相关信息,提高个体估计效应,为先验性假设提供更为精确的检验。本文旨在探讨家庭决策下的人力资本投资对子代学业成绩的影响,由于学业成绩通常受到学校、家庭、学生个人等因素的掣肘,所以选用的CEPS追踪数据存在学校、班级、家庭等层级的嵌套,而此时利用传统计量方法很难处理不同层级且相互嵌套的数据。[13];[14]35-40通过多层线性模型,将儿童教育的家庭人力资本等层级变量的方差和协方差进行分解,利用截距项与斜率的变化关系,为子代学业成绩提供更好的解释。 首先,根据家庭决策对子代学业成绩的影响存在对学校层级的双重嵌套,故建立两层线性回归模型(HLM2): Lay1:Educij=β0j+β1jXij+γij (8) Lay2:β0j=γ00+γ01Wj+μ0i (9) β1j=γ00+γ01Wj+μ1j (10) 其中,下标i与j表示儿童与家庭,被解释变量Educij表示第j个家庭子代i的学业成绩,Xij表示第j个家庭(父辈)对其子代i的人力资本投资水平,Wj为家庭第j个家庭的特征变量,β0j与β1j则代表了家庭人力资本投资对学业成绩影响的截距项和斜率。 需要指出的是,斜率与截距项在Lay1模型中呈随机变化,也就是说Lay2的(9)式与(10)式中所涉变量均能够直接作用于(8)式中的截距与斜率,将Lay2模型嵌入Lay1后: Educij=β0j+β1jXij+γij Educij=γ00+γ10Xij+γ01Wj+γ11Xij×Wj+μ0i+μij×Wij+γij (11) 式中,γij为j家庭子代的观测误差,γ00与γ01则表示截距项β0i对家庭特征变量Wj回归后的截距与斜率,μ0i代表j家庭的特征变量在截距上的测量误差。γ10与γ11则反映了斜率βij对家庭背景Wj回归的截距项和斜率,W1j反映了第j个家庭背景对斜率造成的观测误差。其中,Var(γij)=σ2,表示Lay1的残差方差;Var(μ0j)=τ00、Var(μij)=τ11为Lay2的残差方差。 CEPS追踪数据提供了学生2013年秋季学期,语文、数学、英语三门主干课程期中考试成绩的原始分数与标准化分数,我们将其加总并取平均后,依次构建语文、数学、英语以及平均成绩标准化分数的两层线性模型,以求得到更为稳健的回归结果。我国经济结构长期存在城乡二元分割,公共教育资源不均衡,因此在全样本回归的基础上,我们进一步对城乡差异造成的学业水平差距,采用分样本回归的方法分别探讨。 图1 补习班支出—标准化成绩的散点图 理论上,家庭在学校之外的教育支出可视作父辈对子代的认知能力投资,学龄儿童通过参加课外辅导或兴趣班能够拓展视野、提高学习成绩。因此,我们选取父母问卷中的A2与A3,即“本学期孩子是否上校外辅导班或兴趣班”与“本学期孩子上校外辅导班或学习兴趣班所需要的费用”作为认知能力的代理指标,而这两个指标也可作为“影子教育”影响学业水平的评价标准。图1给出了家庭课外补习支出与语文、数学、英语以及平均成绩线性关系的散点回归图。 由于补习班支出水平在一定程度上与父辈的经济条件呈正相关,也就是经济学界所指的内生性问题。相对于低收入或贫困家庭,经济条件较好的父母更有能力“脱离”公共教育的信贷约束,向子代提供额外的补习班费用。因此,我们在控制父亲人力资本水平的基础上,将家庭教育期望纳入模型,以主观方面的认知能力投资作为补习班支出与否的有效补充。 此外,我们在全样本回归中选取子代的户籍(农业与非农业)、性别(男女)、年级(初一与初三)、家庭经济状况(贫困与非贫困)等变量构建控制变量组,以进一步控制儿童个体特征差异对成绩的扰动。表1汇报了所涉变量的赋值与基本统计信息。 表1 变量赋值与基本统计信息 注:连续变量简称连续,二元哑变量简称二元,二元变量简称二元。 表2 家庭人力资本投资对子代学业成绩影响的两层线性模型回归 注:(1)利用stata统计软件的xtmixed命令进行多层线性估计;(2)括号内为T值;(3)***、**、*分别表示估计量在1%、5%和10%水平下显著。表3类似。 CEPS追踪数据提供的学校类型分别为公立学校、民办公助、普通民办学校、民办打工子弟学校以及其他五种类型,我们首先以学校类型作为层次变量,对全样本进行两层线性模型回归,模型(1)-(4)分别以学生的语文、数学、英语以及平均成绩的标准化分数作为被解释变量,考察隐含儿童个体特征的家庭决策对学业成绩的影响,LR检验的皮尔逊系数在1%水平上显著,表明Lay1的截距在Lay2中的方差显著,因而适宜在层二模型中继续探讨家庭决策对子代学业成绩的影响,说明本文对两层线性模型构建的适应性,表2给出了两层线性模型的回归结果。 我们首先观察儿童的个体特征变量,即性别、年级与户籍变量对学业水平的影响。个别变量的回归结果负向显著,男童的语文、数学、英语以及平均成绩在全样本下显著低于女童,也就是说控制其他条件不变的情况下,初中女生以标准化分数衡量的学业水平要高于男生。回归系数表明,男生在语文(-5.498)与英语(-5.483)成绩上存在较大差距,但数学成绩上的学业差距却显著缩小至(-0.740)。由于先天禀赋的不同,男性的逻辑思维能力强于女生,但在语言表达能力上则逊于女性。因此,性别间的先天禀赋差异,是引致男生与女生在语文、数学、英语成绩差距的动因,这也与理论预期较为一致。 我们对年级与户籍变量均作了0与1二元哑变量的设置,其中,1表示九年级与非农户口,0则表示七年级与农业户口。在年级变量上,除英语成绩外,年级虚拟变量的回归结果正向显著,说明全体初三学生的学习成绩要好于初一学生,即成绩与年龄正相关性(图2),而初三也是九年制义务教育的完成阶段,初三学生也面临着第一次“教育分流”——中考,对于中考压力的感知,刺激初三学生的学习意愿与动力,是九年级学生成绩优于七年级学生的动因。户籍变量方面,非农户口表征的城镇学龄儿童的学业成绩优于农业户口表征的农村学龄儿童,并且在英语成绩上差距明显。 图2 年级—标准化成绩的散点图 其次,父亲教育年限表征的家庭人力资本投资,与家庭经济状况共同构成了家庭特征变量。在CEPS问卷中,父亲受教育程度为定序变量,我们按照文盲、小学、初中、高中、大学、研究生及以上的不同教育层级,将父亲教育年限定义为0、6、9、12、16与20年。[15]除语文成绩影响为负以外,家庭人力资本存量对子代学业成绩的影响为正,表明父亲受教育程度越高、教育年限越长,子代越有可能取得较好的学业成绩,但家庭人力资本对学业成绩的正向影响未能通过统计学的显著性检验,因而需要新的证据再检验。 理论上,家庭经济状况与学业水平正相关。经济社会地位较高的家庭,父辈易于将自身的受教育经历传递给子代,向子代灌输好好学习的观念,同时提供较为优越的物质基础。然而,在全样本回归中非贫困家庭的回归系数为负,说明非贫困家庭子代的学业成绩相对于贫困家庭而言,并未体现出理论上的优势,可能的原因有二:第一,由于CESP教育追踪数据并未涵盖家庭收入数据,因而我们对贫困与非贫困的界定取自学生问卷中的自评,即“目前你家的经济状况如何”,将回答“非常困难”与“比较困难”的样本设置为贫困组,而将“中等”“比较富裕”与“很富裕”设置为非贫困组。初中生在主观评价家庭经济条件时的片面性,则可能造成经验研究与理论预期相反的局面;第二,家庭经济条件对学业成绩的影响属于可观测因素,但诸如先天禀赋、个体的学习意愿、动力以及努力程度等则属于不可观测的因素,一种可能的解释是:贫困家庭的子代寄希望通过自身的努力改变命运,因而在学习上的意愿、努力程度上高于非贫困家庭,致使贫困家庭子代的学业成绩更好,通俗点讲即“读书改变命运”这一观念的代际传递性。 最后,家庭决策模型下,父辈对子代的人力资本投资由是否上补习班、补习班支出与家庭教育期望三方面构成。从回归结果可知,上课外补习班或课外兴趣班能够提高学龄儿童的数学、英语以及平均成绩,即“影子教育”作为学校教育的重要补充,在提高学生成绩方面扮演着重要作用。然而,家庭在课外补习或兴趣拓展上的支出并非越多越好,虽然估计系数较小,但补习班支出在1%水平上负向显著,说明家庭教育支出越多,则不利于提高子代学业成绩。父辈对子代的教育期望为1-9的定序变量,分别为“现在就不读了”“初中毕业”“中专/技校”“职业高中”“普通高中”“大学专科”“大学本科”“研究生”“博士”,而大约六成的父辈希望子女读完大学本科,教育期望的回归系数也在1%水平上正向显著,表明父母对子代的教育期望越高,越有可能形成动力机制,推动子代学业水平的提高, 在分样本回归中,我们同样以学校类型作为模型(1)-(4)的层级变量,将户籍为非农户口的定义为城镇学生,而农业户口的定义为农村学生,遵循城乡经济发展差异与教育资源分配的非均衡性,分析城镇与农村组内家庭人力资本投资对子代学业成绩的影响。各模型LR检验的皮尔逊系数均在1%水平上显著,表明两层线性模型在分样本回归中,对于解决学校与家庭因素的双重嵌套同样具有适切性,SD(截距)与SD(方差)为零模型中的随机效应,表3给出了两层线性模型对分样本回归的结果。 无论是城镇还是农村,女生的学业成绩显著优于男生,尤其在语文和英语成绩上,但城乡男生与女生在数学成绩上的学业差距呈缩小的态势。初三学生在语文、数学、英语和平均成绩上的表现全面好于初一学生。因此,在儿童特征变量上,分样本的回归结果与全样本回归近似,而这也从另一方面验证了前文对于先天禀赋与“教育分流”推论的有效性。家庭变量方面,以父亲受教育年限表征的家庭人力资本存量对城乡学生的影响却存在显著差异,城镇学生的学业成绩与父亲教育年限在统计上显著正相关,农村学生显著负相关,而估计系数则表明,父亲教育年限对子代数学与英语成绩的影响较大。 家庭人力资本投资对学业成绩的影响亦表现出一定的城乡差异。除模型(1)外,参加课外补习班或兴趣班能够提高城镇学生的数学与英语成绩,而估计系数则表明课外补习班对英语成绩的促进作用(0.514),高于对数学成绩的促进作用(0.371),并且该效应通过了10%水平上的显著性检验。对农村家庭而言,参加课外补习班或兴趣班却不利于成绩的提高,可能的原因在于受家庭经济条件的负向掣肘,参加补习班以及额外的家庭教育支出无形中增添了农村学生的心理压力,压力的感知与情绪转化的滞后造成了农村学生参加补习班反而不利于成绩提高的后果。更为重要的是,与城镇相比,农村公共教育资源分配除了在总量上存在差距以外,在教育质量的有效供给上亦存在着不容忽视的现实差距,并且教育质量上的城乡差距不仅体现在公共教育系统中,更进一步地向“影子教育”延展,即相较于城镇,农村地区的校外补习质量可能相对较差。因此农村地区教育供给中质量较差的课外补习水平,造成了现阶段农村学龄儿童参与课外补习班抑制学业水平的不利局面。但需要指出的是,有关这一推论未能得到既有的证据作为支撑,故需要利用新近的资料予以证伪。 表3 家庭人力资本投资对子代学业成绩影响(城镇—农村组内差异) 最后,家庭教育期望对各科成绩的影响均为正向显著,农村家庭的估计系数显著低于城镇家庭。我们认为,这是由于城镇家庭对子代的教育期望更为具体和明确,但农村家庭则寄希望子代通过教育改变命运,但却并未对子代的受教育程度提出明确、具体的要求。 本文基于家庭决策模型的构建与改造,利用中国人民大学中国调查与数据中心(NSRC)提供的2013-2014年度中国教育追踪调查数据(CEPS),采用多层线性模型的方法,实证讨论了家庭人力资本投资对儿童学业成绩的影响,结果发现:第一,女生、初三学生的学业成绩显著优于男生与初一学生;第二,父亲教育年限与子代学业成绩间存在正相关性,城镇家庭父亲教育程度越高,则子代学业表现越优异,但农村家庭却相反,而家庭经济条件却反向影响子代学业成绩;第三,参加课外补习班或辅导班能够提高城镇学生的学业水平,并且对英语成绩的提高尤为显著,但由于压力的感知与负面情绪转化的滞后,农村学生参加校外补习或辅导却不利于学业水平的提高;最后,家庭教育期望对学业成绩的影响正向显著,城镇家庭对子代的教育期望更高也更为明确,因而在对学业成绩的影响方面大于农村家庭。 1.政策建议 自《科尔曼报告》以来,学界日趋证明公共教育投入与家庭的人力资本投资对于学生学业成绩的提高均有着积极的影响。然而,就本文的研究结论而言,课外补习或者说是“影子教育”虽然能够提高学生的学业水平,但教育质量供给上的城乡差距却是不容忽视的现实。农村地区课外补习供给在总量与质量上落后于城镇地区,客观上造成了参与补习却不利于提高农村学生成绩的尴尬局面。针对这一现状,我们认为“撤点并校”等前期相关政策已经为整合农村教育资源、提升农村学校办学质量做出了巨大的贡献,而从学生学业成绩提高的视角出发,下一阶段的政策着力点若从“校内”拓展至“校外”,进一步强化农村地区校外补习的参与率与质量的提升,对于提高农村学生的学业水平,消弥成绩上的城乡差异可能不无裨益。此外,对于学校教育与课外补习而言,我们有理由认为,公共财政、教育财政可适度改变既有的投入结构,由学校投入向补贴家庭转移,渐进增强对于农村、低收入家庭教育支出的补贴力度,一方面有利于提高农村学生的学业水平,增强农村学生对于课外补习的选择权,另一方面对于农村地区义务教育的巩固、高中教育的普及亦有着保障作用。 2.延展讨论 学校、家庭是影响学生成绩的两大重要场域,本文基于微观家庭决策模型讨论了人力资本投资与学业成绩的关系,我们虽然控制了父亲受教育程度、家庭经济条件对儿童成绩的影响,但并未在完全意义上解决内生性问题,而有关内生性问题,或者说异质型残值的探讨,则一直是经济学界研究的热点议题。因此,如何解决补习班支出、家庭经济条件与学业成绩间的内生性问题,达成家庭决策下的人力资本投资与学业成绩间的因果关系推断,或许是该领域内下一阶段的研究方向。 [1] Hanushek E A. School resources[M].Eric A. Hanushek and Finis Welch,eds. Hand book of economic of education: volume 2. Amsterdam,the Netherlands: Elsevier B.V.,2006. [2] Colemen,J.S. Equality of educational opportunity[R].Washington,DC:U.S. Government Printing Office,1966. [3] Hanushek E A. The economics of schooling:production and efficiency in public school[J].Journal of Economic Literature,1986,24(3):1141-1177. [4] Hanushek E A. Assessing the effects of school resources on pupil performance: an update[J].Education Evaluation and Policy Analysis,1997,19(2):141-164. [5] Krueger A B. Reassessing the review that American schools are broken[J].Economic Policy Review,1998,4(1):29-46. [6] Colemen,J.S. Social capital in the creation of human capital[J].American Journal of Sociology,1988,79(3):s95-s210. [7] Parcel,T.L.,Dufur,M. Capital at home and at school:effect on student achievement[J].Social Forces,2001,79(3):881-912. [8] 孙志军,刘泽云,孙百才.家庭、学校与儿童的学习成绩——基于甘肃省农村地区的研究[J].北京师范大学学报(社会科学版),2009(5):103-115. [9] 赵必华.影响学生学业成绩的家庭与学校因素分析[J].教育研究,2013(3):88-97. [10] 杨宝琰,万明钢.父亲受教育程度和经济资本如何影响学业成绩——基于中介效应和调节效应的分析[J].北京大学教育评论,2015(2):127-145. [11] Solon,G. A model of intergenerational mobility variation over time and place[M].Cambridge:Cambridge University Press,2004. [12] Becker,G.S.,Tomes,N. An equilibrium theory of the distribution of income and intergenerational mobility[J].Journal of Political Economy,1979,87(6):1153-1189. [13] Hofmann D.A. An overview of the logic and rationales of hierarchical linear models[J].Journal of Management,1997,23(6):723-744. [14] Ranudenbush S.W.,et al.HLM5:hierarchical linear models[M].Chicago:Scientific Software International,2000. [15] 方超,罗英姿.教育人力资本及其溢出效应对中国经济增长的影响研究——基于Lucas模型的空间计量分析[J].教育与经济,2016(4):21-29.三、研究设计

(一)样本与数据

(二)研究方法

(三)计量建模

(四)变量处理

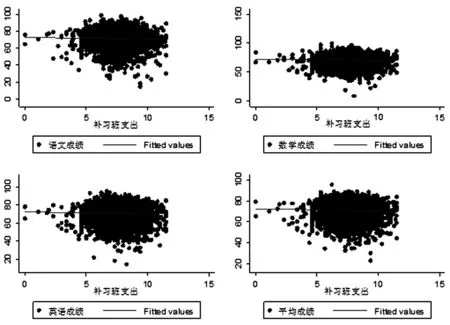

四、经验研究与结果分析

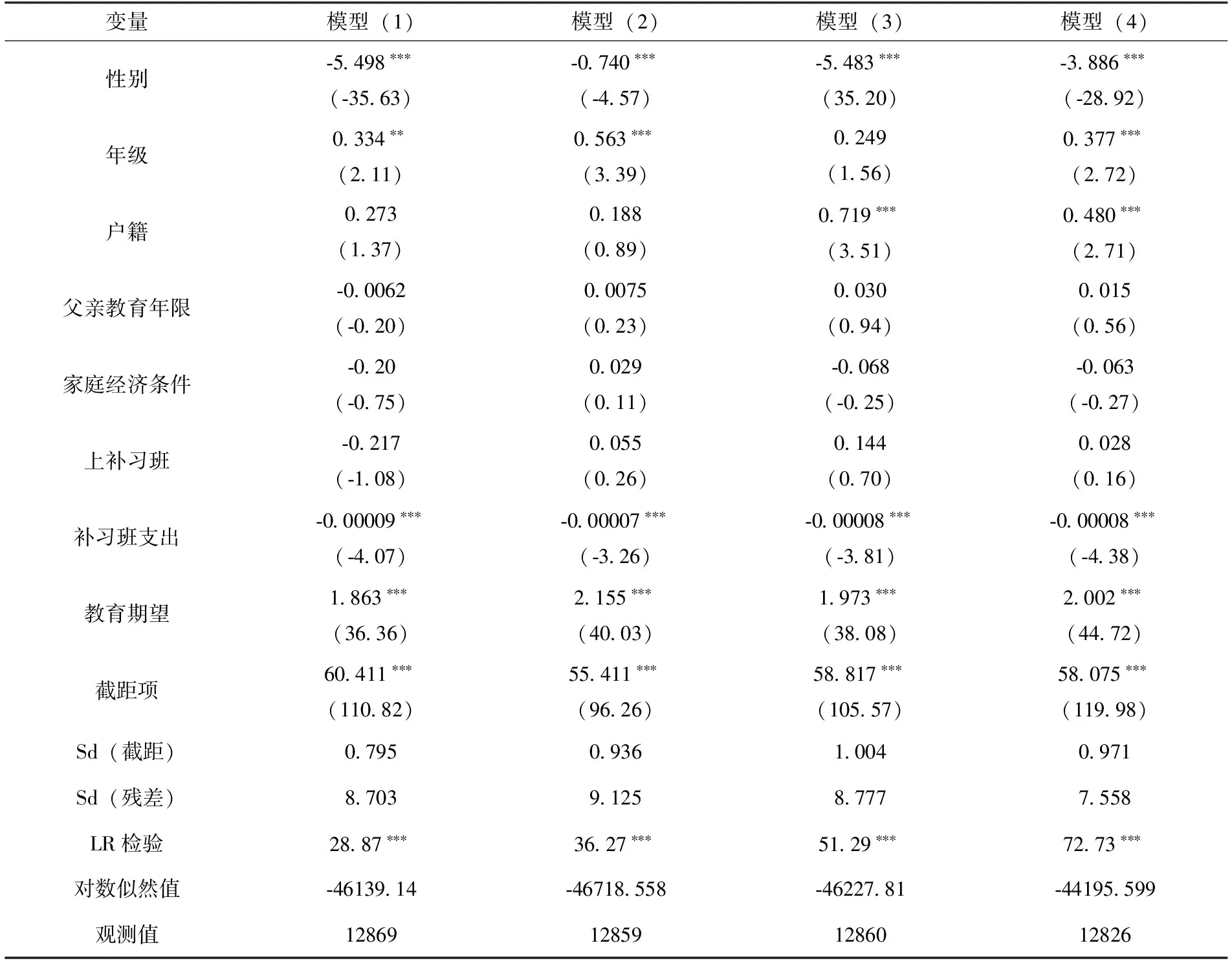

(一)全样本回归

(二)分样本回归

五、结论与政策建议

(一)研究结论

(二)政策建议与延展讨论