川甘青毗邻藏区农牧民生计困境调研

——基于川甘青三省八县的调查实证

桑晚晴1,柴剑峰

(1.四川农业大学 经济学院,四川 成都 611130;2.四川省社会科学院 科研处,四川 成都610074)

川甘青毗邻藏区是我国生态安全重要承载区、14个集中连片特困区,也是国际关注的特殊跨行政区。该区域集自然环境恶劣、生态系统脆弱、社会问题复杂、经济发展滞后于一体,在自然和人为双重因素的影响下,地区草场退化沙化、沼泽面积急剧下降、水土流失、自然灾害频发等生态问题不断吞噬着农牧民赖以生存的资源与环境,生态退化与生计衰微交互影响,从而陷入逆向累积循环的因果链条中。近年来,国家和国际都给予该地区足够的关注,因地制宜实施了划区轮牧休牧和禁牧、退牧还草、生态补偿、牧民定居、“9+3”等生态工程建设,地区生态功能有所修复,经济发展和社会状况得到了改善,但农牧民贫困问题和生态恶化问题仍然没有得到根本性解决,社会矛盾与冲突依然严峻,地区发展面临着长期性、艰巨性、复杂性的现实生计生态困境问题。精准扶贫战略提出农牧民要与全国人民同时步入小康,必须诊断农牧民在脱贫奔康路上存在的问题,寻找破解困境之策。

本文选取川甘青三省八县为调查对象,分析农牧民生计模式与生态环境的依存关系,从农牧民生计资本特征出发,通过个人访谈、抽样调查等方式,分析当地农牧民可持续生计框架的搭建,探究在此生态环境背景下农牧民的自主发展权和决策权,了解不同生计模式的农牧民对生态环境变化的感知,农户环保参与意愿以及生态环境的变化对他们的生产生活方式的影响,农户生计模式的变化与生态环境的关系;诊断生态治理运行过程的突出矛盾、关键问题和原因所在,揭示农牧民生计困境与生态困境交织共生的动态衍化规律,探索生态困境背后的社会土壤,以期寻找破解地区生计生态困境的现实路径,实现地区经济的可持续发展。

1 农牧民可持续生计困境差异化统计分析

川甘青三省八县作为典型的生态环境脆弱区,农牧民生计活动与生态环境紧密相关。实践和实证研究表明,农牧民不合理的生计模式是导致该地区生态环境退化的主要因素之一。同时,地区生态环境又是农牧民生产生活有效依赖的自然资源。在上述生态资源困境的大背景下,农牧民可持续生计面临着严峻的考验。基于此,本文从影响农牧民生存的主客观因素——生计资本进行考察和研究,并对其差异化进行统计分析。

1.1 数据来源与说明

根据川甘青毗邻藏区区域的划分,选取四川的若尔盖、红原,甘肃的碌曲、夏河、卓尼、迭部,青海的共和作为调查对象,通过以下渠道来获取相关的信息:①通过与地方政府等相关部门的座谈,从整体上把握地区基本发展情况;②从地方院校视角了解地区农牧民发展情况、生态环境变化情况等;③从寺庙角度了解传统宗教文化在生态环境保护方面发挥的作用;④从农牧民视角,通过深入访谈和问卷调查等方式具体了解目前农牧民的生计状况。

1.2 农牧民生计资本框架

对农户生计资本的调查,本文基于可持续生计框架,从人力资本、自然和物质资本、金融资本和社会资本四个方面来了解农户的生计模式和生计策略[1],具体为:①人力资本。在农牧民的生计资本中,人力资本数量和质量直接影响着农牧民驾驭其他资本的能力和范围,决定了个人和农户应对风险的生计策略,从而决定了其家庭生计模式。基于地区现实情况,本文对人力资本的测量主要从以下指标来体现:一是基于年龄和健康状况为主要标志的家庭成员劳动力指标;二是家庭成员的文化程度和就业方式所体现的生计能力指标。②自然和物质资本。自然资本包括土地资本和水资源等为其提供最基本生存保障的资源资产,土地资本主要通过农牧民拥有或长期使用的耕地、草地、林地及其质量状况来衡量土地资源情况,水资源状况主要通过水资源获得的便利性、水资源污染情况两个指标来衡量;物质资本主要从农户住房面积、现代化家用电器、家庭饮水来源3个指标来体现。③金融资本。金融资本主要是指农户可自由支配的货币资本,本文以农业性收入、经营性收入(包括从事交通运输、批发、零售等第二三产业经营收入)、工资性收入、财产性收入(土地流转、利息等)、转移性收入(包括各项补贴、亲友赠予、子女汇款、低保等)5个指标的3年变化来衡量农户的金融资本禀赋。④社会资本。社会资本主要指农户生产生活所形成的可利用的社会网络以及可得到的社会支持,测量指标包括人情往来支出、借款渠道、家庭中干部和公职人员数、教育、医疗获得的便利性等指标。

1.3 农牧民生计资本的统计分析

人力资本:在人力资本方面,调查对象家庭户均规模为4.96人,户均劳动力2个,家庭成员健康的占样本总数的73.2%,26.8%的家庭都有慢性疾病或伤残病人。从文化程度看,父母辈及以上的家庭成员为小学或文盲的占78.1%。由于地区传统文化的影响,男性的文化程度高于女性。子女辈的文化程度为初中或高中的占26%,大专及以上的占59.3%。受教育程度呈上升趋势,受教育程度的提高为其生计多样性提供了可能,由过去依赖劳动力数量转变为依靠劳动力质量来获取人力资本的提升,在一定程度上降低了对自然资源的依赖,是实现生态环境保护与农牧民可持续生计平衡的重要策略。通过对受访家庭生计方式进行分析表明(图1),家庭收入来源以务农为生的占27.3%,以放牧为主要的占42.4%,务工和经商分别占15.2%和9.1%。从目前来看,当地生产活动仍以农牧业为主,但生计模式正向多元化方向发展,农牧业已不再是农牧民唯一的生存技能。

自然和物质资本:在自然和物质资本方面,据调查结果分析,在半农半牧区目前受访家庭户均草地面积13.33hm2,包括自家和租用的草地面积,户均耕地面积为0.33—0.4hm2,平均每户家庭有40—50头牛(多的达200—300头)、139头羊。相对于前几年,78%的家庭牲畜的养殖都处于减少态势,主要是因为草场质量下降降低了牛羊养殖。同时,也体现出随着生态环境的转变,农牧民生计模式发生变化。水资源方面,92%的农户认为家庭饮水来源的获取较容易,目前有66.1%的农户家庭有自来水,取用河水的仅占23.2%。在物质资本方面,受访家庭户均住房面积为121m2,约91.7%的家庭都拥有现代化的家用电器(图2),其中电视、洗衣机、冰箱占多数,2%的农户家庭装有空调,可见农牧民家庭生产生活条件得到了改善。

金融资本:在金融资本方面,被调查家庭的年均收入9925元,农牧民的收入普遍较低、可利用的资本较少,使生计模式转变较困难。具体来看,在家庭年均收入结构中,农业性收入为10809元,大部分家庭收入仍以畜牧业为主,生计方式单一,对生态环境的依赖性强,生计模式转变成本较大;经营性收入为8067元,工资性收入26606元,外出打工、非农牧业经营等受到年龄、健康状况、教育背景等因素的制约,加重了生计模式转变的难度;财产性收入为992元,在大部分农牧民家庭中,对土地的依赖性非常强,使土地流转困难、鲜有利息等财产性收入;转移性收入为1311元,其中退耕还林补贴占比51.3%、生态奖补占比29.2%,占到家庭总收入的13.0%,各类补贴的额度低、覆盖面窄、政策效果不太明显。政府扶贫对农牧民家庭收入没有影响或影响较小的占76.9%。

社会资本:在社会资本方面,半农半牧区、纯牧区农户的社会资本以封闭而狭窄的亲缘和地缘关系为主,家庭成员中如果有担任村组干部的,他们的社会资本相对较富裕、获取信息的渠道相对较广,社交圈也有所扩大。从地缘资本来看,通过对受访地区医疗卫生、教育等公共服务资本的调查分析显示,90.6%的受访者表示教育资源的获得较为便利,90.3%的受访者指出农牧区或社区附近都有相应的卫生所,医疗较便利。从其家庭支出来看,基于地区特殊的人情文化,受访者家庭平均人情往来支出约占家庭总支出的41%,充分体现出地区丰富的地缘社会资本。从亲缘关系来看,通过对受访者金融借贷分析,发生过金融借贷的农户为75.5%,其中通过亲戚朋友借款的占34.1%,说明亲缘关系在当地社会资本建立过程中的重要性;通过银行等金融机构借款的占65.9%,说明地区农牧民社会资本正在不断扩大。

农牧民的生计资本影响决定着他们采取的生计模式,人力资本的不断提升使农牧民逐渐摆脱了以往单纯“靠天吃饭”的生计活动,能较好地把握经济机会,将资源优势转变为经济优势,生计模式更加多样化。农牧民拥有的金融资本、自然资本和物质资本的变化为他们提供了一种新的生计策略路径;现代化信息和技术的进入,某种程度上打破了地区“低水平均衡陷阱”,为地区农牧民打开了一扇通往新型活动领域的大门,创造出一种新的社会经济环境,降低了农牧民对自然资源环境的直接依赖;同时,社会资本的丰富也为农牧民生计模式的转变提供了新的可能。从以上分析可见,农牧民的生计资本在他们的生计模式选择中发挥着重要作用,要改变地区生态环境和贫困问题的双重恶性循环,生计资本的提高是基础。通过生计资本的提高,可促进地区经济发展、生态环境改善,实现地区经济和生态发展的双赢。

2 农牧民生计模式对区域生态环境的影响分析

2.1 农牧民生计模式日趋多样性

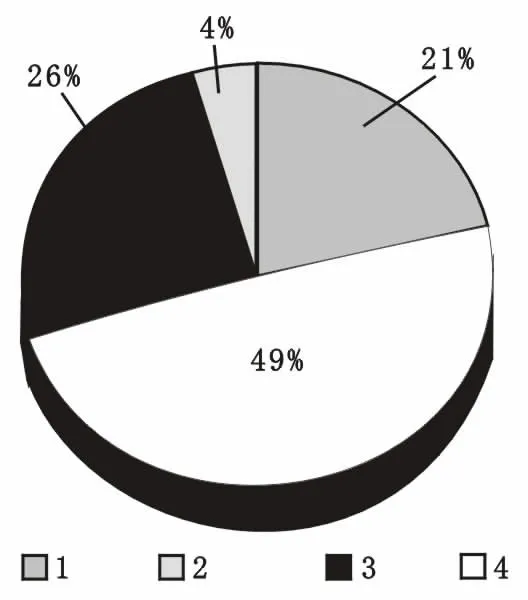

问卷分析显示,农户家庭的生计多样化指数达2以上的约有86%,一定程度上体现了地区农牧民家庭在应对生计风险的能力在不断增强,其中生计多样化指数为2的达到49%(图3)。农牧民家庭多样化生计指数的提高,一方面表现在农牧民对自然资源的依赖程度不断降低,脆弱性不断降低,农牧民有能力应对自然资源的变化。同时,在一定程度上提高了家庭经济收入,体现在地区生态环境压力释放,有利于地区生态环境的恢复和建设。

图3 农牧民家庭多样化生计指数

2.2 畜牧业经营代际传递意愿降低

根据相关研究,目前牧民的草原畜牧业经营代际传递意愿总体是较弱[3]。调查发现,农牧民家庭生计多样化呈现隔代特点,父母辈以农牧业生产为主,占主要就业方式的45%,外出打工约占32.5%。目前子女代继承原有传统农牧业方式的仅占20%,子女在接受教育的占71.7%,其中43%为大专及以上文化水平。分析这一现象发现,农牧业子女代际传递意愿较低,一方面是畜牧业经营收益低,另一方面是农牧民寻求其他生计模式的能力变强。调查发现,随着社会经济的发展、现代化思想的进入,农牧民的社会价值观念在转变,希望通过教育来转变“靠天吃饭”的生存生活方式。同时,通过现代化教育,农牧民子女有了除畜牧业经营之外的其他生计能力和更多的就业选择,很少愿意去经营农牧业[3]。这一现象在一定程度上揭示了地区未来人口的流动趋势,为牧区现代化、城镇化发展奠定了基础,提供了可供操作的政策空间。通过人口转移,可有效缓解地区生态环境承载人口的压力,降低农牧民的生活方式与生态环境之间的冲突和矛盾。

2.3 农牧民对生态环境感知与适应意愿增强

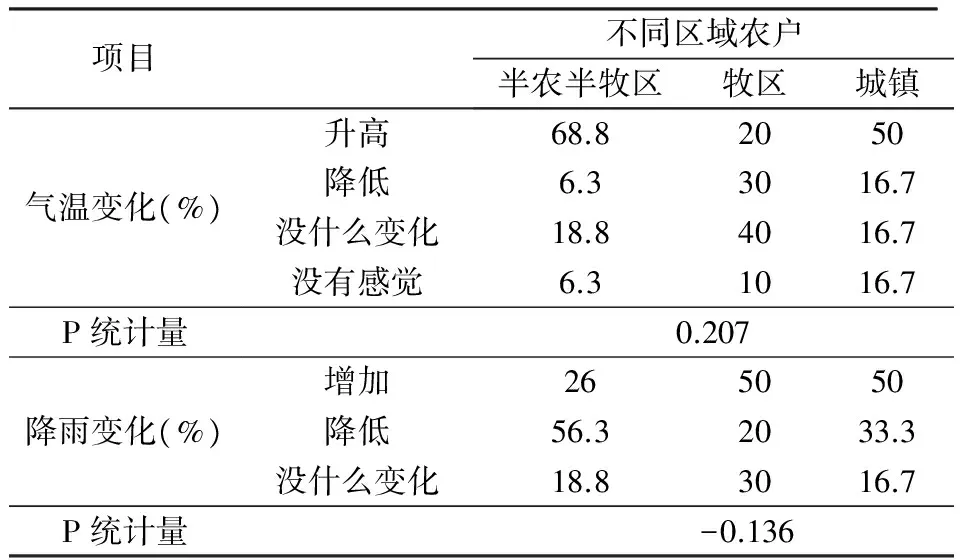

不同区域的农牧民对生态环境变化的感知见表1。从表1可见,半农半牧区、牧区、城镇的生态感知方差在0.05的水平上不显著,说明不同区域的农牧民对生态感知没有显著的差异(P1=0.207、P2=-0.136),也说明生态环境变化在不同程度上影响着农牧民的生产生活[4]。数据分析表明结果显示,不同区域的农牧民对生态环境变化的敏感度不同[5],半农半牧区的农牧民对气温、降雨的变化敏感,认为气温呈升高趋势的占68.8%,无变化的占6.3%,说明生计模式依赖于自然资源的农牧民对生态环境变化关注度更强也更敏感。

表1 不同区域的农牧民对生态环境的感知状况

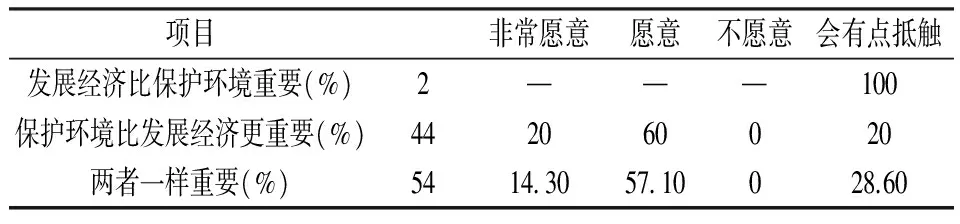

基于地区浓厚的宗教文化和特殊经济发展背景,分析川甘青地区农牧民的生态保护认知度(表2)。占54%的农牧民认为发展经济和生态保护同样重要,其中71.4%的人愿意为了地区生态环境的改善而相应的牺牲家庭经济收入,只有28.6%人有点抵触情绪;44%的农牧民认为保护环境比发展经济更重要,80%的人愿意为了地区生态环境的改善而相应地牺牲家庭经济收入,反映了生态环境恶化已经使农牧民自身认识到保护生态环境的重要性,因为生态环境恶化已经严重困扰了农牧民的生产生活。同时,农牧民对生态环境变化的适应意愿也在不断增强,大部分农牧民认为生态环境改善是以今后的经济发展为前提的,因为只有生态环境改善了,地区经济发展才能提高;也有部分农牧民反映,他们之所以弱化生态环境保护的意愿,是为了满足日益增长的人口对基本生活的需求,如果有更好的生计模式,他们也不会无节制地索取生态资源,造成生态环境的恶化。从以上的分析可见,目前生态环境的变化已经足以提高农牧民应对生态环境变化的意识,也增强了农牧民自身对经济发展和生态环境保护的认识,间接减低区域生态外部环境的脆弱程度,促进区域发展良性循环。

表2 农牧民生态保护认知

2.4 农牧民生态环境参与意识提高

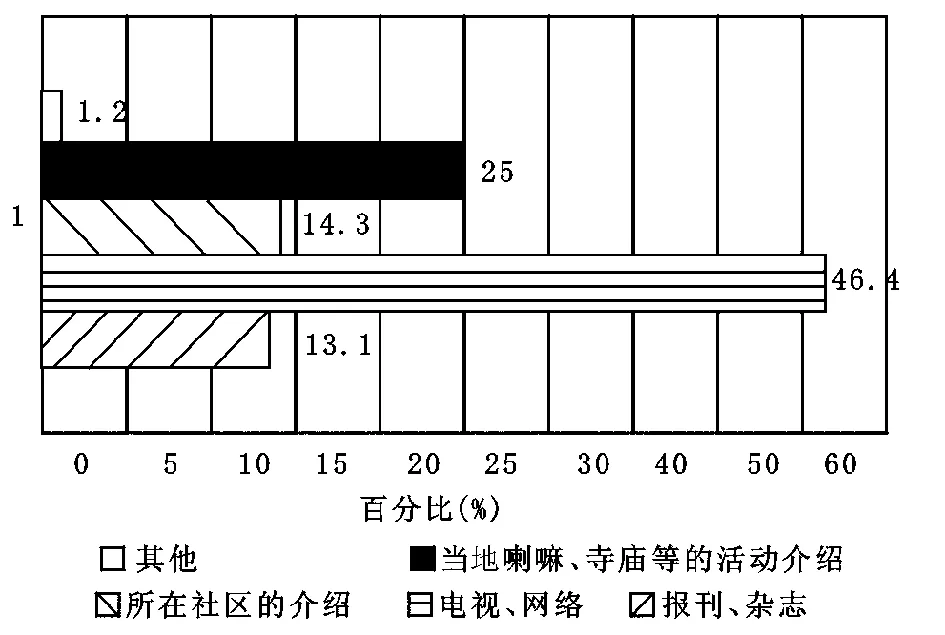

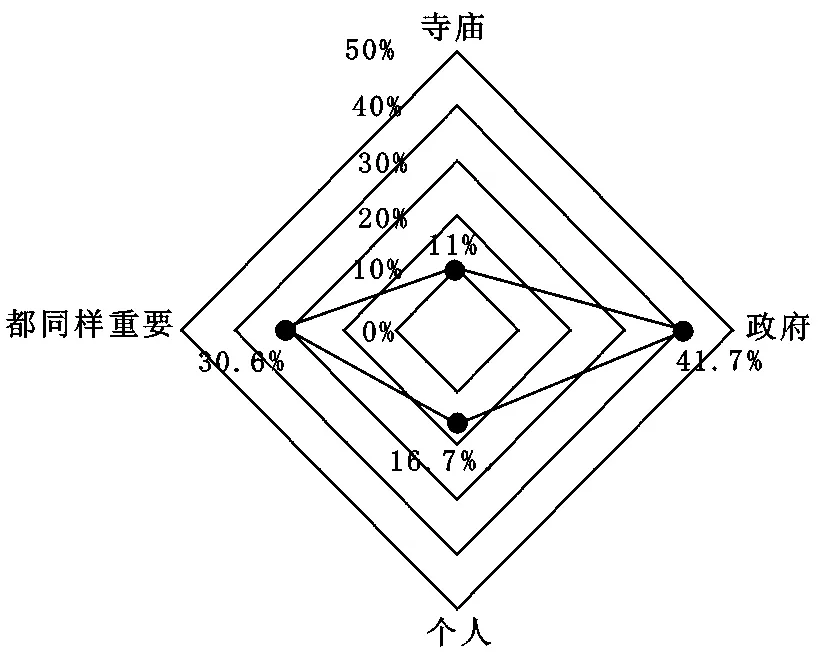

在农牧民对生态环境变化和生态保护的认识,通过电视、网络等现代化设备了解的农户为46.4%,通过当地喇嘛、寺庙等活动宣传了解有关生态方面知识的占25%。我们在调查中发现,现代化文明的相互交融并没有改变地区的传统文化,在某种程度上寺庙等宗教活动在人们生产生活领域仍然占据着一定的主导地位(图4),如禁忌杀生,忌对神山、圣湖等传统生态保护习俗仍然发挥着作用。进一步深入探析发现,传统宗教文化虽然仍是本民族的精神支柱,但在生态环境保护方面发挥的作用已大不如前(图5)。

图4 农牧民生态环境认知渠道

图5 各级主体生态环境保护作用的发挥

农牧民认为政府在生态环境保护占据着最重要的位置,占比为41.7%,30.6%的人认为生态保护需要政府、寺庙文化、个人的共同参与,三种力量都是不可缺少的,需要大家共同的配合,仅11%的人认为目前政府在当地生态环境保护中比寺庙的信仰教义更具有引领力。分析其原因:一是随着外来文化、生活方式和理念的进入,宗教文化传承在下一代身上已有所弱化;二是在寺庙、行政和金钱的博弈中,寺庙力量仍处于劣势;三是随着旅游产业的开发,外来流动人口的进入带来了更多的“现代化垃圾”,已不是宗教力量所能控制的。因此,生态环境的保护与改善,需要政府部门、环境保护组织、地方性传统民俗组织和群众的共同参与。

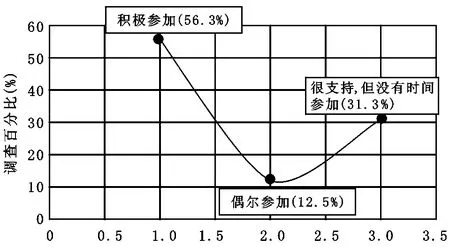

进一步了解居民生态活动参与和环保意识(图6),56.3%的居民会积极参加地区组织的生态保护活动,如村里、寺庙成立的生态环境保护协会,政府组织村民下村捡垃圾,农牧民的生态环保意识在不断提高。一方面配合政府的相关规定主动减畜;另一方面成立了生态文明志愿队,大家每年或固定期限组织开会讨论如何保护环境,还建立了相应的监督管理机制——村规民约,通过村规民约来解决草场超载问题,取得了良好的效果。

图6 生态参与情况调查

2.5 农牧民可持续生计困境

一般而论,生计模式与生态环境之间的影响是相互的,人与环境相互平等,过分向自然界索取资源的行为将打破自然界运行的平衡状态,结果并非人与自然的利益最大化。经过研究发现,川甘青三省八县农牧民的可持续生计困境受到内外部因素的共同影响,呈现出空间差异性、长期性和代际传递等特征。

可持续生计资本禀赋低:大量研究表明,各资本要素是农牧民应对风险策略最显著的因素[7]。从目前来看,虽然农牧民资本禀赋有向好的趋势,但还不足以提高农牧民的可持续抗风险能力。从人力资本看,地区教育水平仍处于低水平均衡状态,综合素质整体偏低、人才匮乏,呈现明显的断层现象,父辈及以上文化程度较低,使其转产就业、寻找新的生计途径面临较大的困难;从自然和物质资本看,农牧民所依赖的自然资源禀赋逐渐降低,进入“资源诅咒”困境,传统的生计模式难以延续,而重新搭建又显得异常困难;从金融资本看,农牧民不但自身的金融资本薄弱,而且可利用的社会金融资本较少,不能满足其生产生活贷款需求。从社会资本看,虽然外来经济和文化流通打开了地区与外界交流的渠道,但基于地区农牧民居住较分散,传统农牧民可利用的社会资本趋于边缘化。

转产就业困难:地区生态环境保护与社会经济发展呈现较复杂的互动影响机制,基于代际公平的视角,当前农牧民生计模式应是与生态环境的修复和保护相适应的过程,转产就业就显得至关重要,但区域缺乏一定的转产就业机制。一方面,随着地区生态环境约束和牧区城镇化的推进,大量牧业劳动力开始向第二、三产业转移,但仅限于在本地市区。加之受限于年龄、健康状况、文化水平等,少数民族外出打工面临着技能问题和语言不通的障碍。同时,区域内经济发展缓慢、容纳就业能力低,农牧民转产就业面临着一些困难。另一方面,随着少数民族地区义务教育的扩大,地区教育水平不断提升,以知识水平提升为平台的牧民子女逐渐远离农牧区经营。在调研中发现,教育水平提升上去后又面临着新的就业问题。从对甘南师范学院的师生访谈中了解到,目前大学或大专毕业后的学生倾向于回到自己家乡,报考公务员或到高校当老师是他们就业的最好选择,但由于职位少、竞争激烈,一定程度上存在就业困难。

政策“挤出效应”:除了上述因素,政府政策也是影响农牧民生计的重要因素。政府政策在区域系统适应过程中具有重要的导向性作用[6],如政府采取的禁牧休牧措施,一方面促使农牧民不断减畜,使他们面临生存压力,脆弱性加强;另一方面促使农牧民逐渐向非农产业转移,寻找多元化的生计模式,但相关经济政策的延时性效应加剧了环境变化对农户生计的影响。同时,政府的政策还会涉及到与农牧民之间的利益均衡,使当地农牧民被动接受政策调控的影响,无法将拥有的有限生计资本转化为新的生计资源,产生政府政策对农牧民的“挤出效应”,从而出现“生计困境”。

社会保障不健全:社会保障作为我国经济发展最后的兜底政策,是我国维护社会稳定的重要防线,调节社会公平。就目前民族地区的发展来看,基础设施落后、社会服务水平较低、因病因灾返贫程度较高、社会保障体系不健全。主要体现在:一是医疗体系不健全,覆盖水平相对较低,保障能力弱。据卫生部数据显示,目前少数民族地区的医疗保障还远远不能满足其需要,“看病难、看病贵”等问题还普遍存在。统计资料显示,在精准扶贫建档立卡户的统计中,因病致贫、因病返贫的贫困户约占建档立卡贫困户总数的1/2,在各种致贫原因中,因病致贫在各地区都排在首位。在调研中发现,形成家庭贫困及欠债的最主要原因就是家里有病人。据了解,有些家庭为了给病人看病买药都要花费数十万元,这对当地农牧民来说是一笔巨大的开支,而这些费用并没有医疗保障兜底。二是养老保障机制缺失。我国老龄化人口现象在少数民族地区不可避免,目前该地区还是家庭养老为主,依托于土地(耕地、草场)作为家庭居家养老的直接经济来源,但随着生态环境的恶化、自然灾害频发等经济社会因素,土地的养老保障功能在不断弱化。加之民族地区家庭规模在不断变小,老年赡养比例在不断提高,养老保障体系的建立重要而紧迫。

3 政策导向

构建农牧民内源式发展动力机制:①政府的前期引导是关键,社会组织的互动参与是助力,农牧民自身能力提升是核心[8]。建立川甘青跨区域政府定期联络制,统一规划道路的互联互通,旅游线路联动,具体业态错位发展。②充分社会组织的桥梁纽带作用,弥补市场和政府的不足,承接政府职能转移的职能和市场缺陷。③强化农牧民自身技能培育,包括其转产就业技能、市场参与能力、组织能力和心理适应能力。如在区域浓厚的传统文化下,农牧民应对气候变化的适应意愿和对新经济发展模式的接受能力。

构建科学合理、运行有效的农牧民可持续生计资本框架:①保护和提高自然与物质资本的生态环境恢复和建设模式,如继续加强综合治理和生态保育,加强生态系统功能恢复的人工培育。②推进金融资本提升的绿色产业发展模式。加大地区生态农牧业的发展,探索农业规模化经营、畜牧业品种改良、农牧产品深加工等现代化模式。在产—经—销一体化的产业发展模式下促进农牧民的深度就业,扩宽农牧民的收入渠道。③完善人力资本提升的创新就业模式。如开设“农家乐”、“藏家乐”等,通过住宿餐饮一体化服务,引导农牧民对地区虫草、野生菌类等进行合理采集,对生态藏猪等进行培育和养殖,在增加农牧民收入前提下提高其保护生态环境的积极性。④强化社会资本提升的新型城镇化发展模式。充分尊重牧民意愿, 因地制宜地进行散居、联户、小区聚居、城镇聚居等多种模式的定居点建设;完善劳动力市场,为农牧民提供开放的就业信息平台等。

完善双重困境共治的政策群落:①完善地区生态环境补偿政策群。探索开展国家、跨区域和本区域三个层面的补偿,提高补偿系数和补偿标准。②规范多元主体复合参与政策群。向寺庙、农牧民和社会组织等多元主体征求意见,尤其要重视地区传统宗教文化的影响力。③强化要素支撑政策群。强化科技引领,促进“官产学研”科技联盟的形成。强化人才支撑,实施人才支援计划、培训计划,将本土人才的培养与外地人才使用结合起来。强化信息服务,以信息技术深刻变革该区域的发展方式。④完善社会保障政策群。构建以基本医疗、最低生活保障制度为重点,以社会保险、社会福利和救助为基础,以商业保险为支撑的城乡社保体系,对长期在城镇务工的农牧民实现养老、医疗、工伤等社会保险应保尽保。

[1]陈艾,李雪萍.脆弱性—抗逆力:连片特困地区的可持续生计分析[J].社会主义研究,2015,(2)∶92-98.

[2]赵雪雁.不同生计方式农户的环境感知——以甘南高原为例[J].生态学报,2012,(11)∶6776-6787.

[3]孔德帅,胡振通,靳乐山.牧民草原畜牧业经营代际传递意愿及其影响因素分析——基于内蒙古自治区34个嘎查的调查[J].中国农村观察,2016,(1)∶80-85.

[4]吴孔森,杨新军,尹 莎.环境变化影响下农户生计选择与可持续性研究——以民勤绿洲社区为例[J].经济地理,2016,(9)∶141-149.

[5]谭淑豪,谭文列婧.气候变化压力下牧民的社会脆弱性分析——基于内蒙古锡林郭勒盟4个牧业旗的调查[J].中国农村经济,2016,(7)∶67-78.

[6]任新民.“政策催化”:民族地区实现跨越式发展中一个被忽视的问题[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2011,(7)∶33-38.

[7]史月兰,唐卞.基于生计资本路径的贫困地区生计策略研究----广西凤山县四个可持续生计项目村的调查[J].改革与战略,2014,(4)∶83-87.

[8]赵锋.可持续生计与生计动态能力分析:一个新的理论研究框架[J].经济研究参考,2015,(27)∶81-87.

[9]张锐,张宝成.少数民族地区经济社会发展的现状及政策分析[J].前言,2011,(7)∶156-161.