四川省三维生态足迹动态变化及其驱动力分析

朱晚秋,潘洪义,房力川,朱 芳

(四川师范大学 a.西南土地资源评价与监测教育部重点实验室;b.地理与资源科学学院,四川 成都 610068)

自然资本概念的由来可追溯至1987年的《布伦特兰报告》中提及的“生态资本”。该概念正式提出是在1990年Pearace、Turenr所著的《自然资源与环境经济学》一书中[1],但至今自然资本的明确定义在学术界仍有争论[2]。综合各研究可将其概括为自然生态系统提供的各种财富,能从中导出有利于生计的资源流和服务的自然资源存量(如土地、水)和环境服务(如水循环),包括为人类所利用的资源,如水资源、矿物、木材等,还包括森林、草原、沼泽等生态系统与生物多样性。自然资本可划分为流量资本和存量资本两部分:流量资本是指可再生资源流及其生态服务的年际供给;存量资本是指不可再生资源的累积储备,在流量资本不足时才会被消耗利用[3]。评价区域可持续发展状态的前提是对自然资本进行科学的核算,选择量化自然资本消耗程度的方法尤其重要。在众多方法理论中,基于生物物理量的评价方法克服了其他方法固有的缺陷(如计算过程复杂、主观性过强等)[3],脱颖而出。其中,生态足迹法具有可操作性强、良好的普适性和计算结果直观科学而被众多学者认可[5]。生态足迹是由生态经济学家Rees于1992年提出的[6],1999年[7]引入我国至今已有大量的研究文献,归纳后主要分为两类:一是对生态足迹模型的改进和足迹家族的完善[8]。如张红[9]针对海岛城市特点,构建了专门用于评价海岛城市土地承载力改进的生态足迹模型,为海岛城市土地资源的合理利用提供有效的评价方法;余灏哲[10]从DPSIR视角出发,基于水足迹计算结果,融合构建水资源可持续利用评价指标体系,通过因子综合得分来反映全省10年间水资源可持续利用强度。二是将其与其他领域相结合的研究[11]。如谢文王宣[12]等对城市扩张模式与生态足迹的关系进行了研究;杨凯齐[13]通过测算日照市1994—2013年生态足迹构成及其承载状况,剖析了生态足迹与经济总量、三次产业之间的关系。此外,综合关于生态足迹法对地区可持续发展的评价文献,大多学者认为生态赤字的大小即为可持续发展水平的高低[14]。生态经济学界的共识之一:维持可持续发展的最低限度是保持自然资本存量不占用[15],传统的生态足迹模型在测算过程中并未将流量资本与存量资本进行区分,因此不能明确地体现出地区生态状况是否可持续。基于此,Niccolucci等人通过引入两个新指标----足迹深度和足迹广度来分别表征资本存量和资本流量,将传统模型由二维过渡至三维[16,17]。本文选取四川省21个地市州为研究对象,对2000—2015年的足迹广度、足迹深度和三维生态足迹进行测算,并采取PLS对其进行驱动力分析。

1 研究区概况

四川省位于我国大陆西南、长江上游地区,介于97°21′—108°33′E、26°03′—34°19′N之间,东西长约1075km,南北宽约921km,总面积48.6万km2。省域内地貌地形复杂,具有山地、丘陵、平原和高原4种地形;地势西高东低,西部为高原、山地,东部是盆地、丘陵;处于亚热带季风气候与高原山地气候区,有利于农、林、牧业综合发展;2015年耕地面积约6731264.11hm2、林地面积22158622.31hm2。四川省辖1个副省级市、17个地级市、3个自治州,截至2015年,常住人口8204万人,城镇化率为47.69%,人均GDP 3.68万元。四川是西南、西北和中部地区的重要结合部,是承接华南华中,连接西南、西北,沟通中亚、南亚、东南亚的重要交汇点和交通走廊,是内陆开放的前沿阵地和西部大开发的战略依托,是“一带一路”有机衔接的重要门户,战略地位重要,生态建设成为协调发展的重中之重,改善生态环境成为社会经济可持续发展的一项任务。

2 数据与方法

2.1 数据

依据资料的可获得性与现实条件,研究数据主要来源于四川省土地利用数据和2001—2016年的《四川统计年鉴》。特别指出的是:首先,在计算消费量时,复杂的贸易会使数据产生很大偏差[18],为了统一计算口径,本文将生物资源账户内各产品的消费量用产量来近似替代[19];其次,由于2008年的《四川统计年鉴》缺失本文所选的各类生物账户数据,因此采用2007年和2009年的《四川统计年鉴》中各指标的平均值计算。结合四川省农用地综合生产能力调查与评价成果,将耕地、林地、草地、水域、建设用地、化石燃料的均衡因子分别确定为2.8、0.5、1.1、0.2、1.1、2.8。

2.2 研究方法

三维生态足迹法:Niccolucci等根据Daly[20]提出的实现可持续发展需要遵循的基本准则,建立了生态足迹三维模型。三维生态足迹模型的实现过程是基于传统模型,同样需要计算生态足迹(EF)、生态承载力(EC)和生态亏盈(ED),传统模型计算公式参见文献[21],本文所计算的EF、EC、ED都为人均。传统模型与三维模型的对比可简单地以图形表示,传统模型多以生态足迹与生态承载力之差求得亏盈状况,是平面的二维过程。当引入足迹广度和足迹深度两个指标分别表示圆柱体的底面积和高时,足迹由面积转为体积,实现了二维向三维转变(图1),即:

EF3D=EFsize×EFdepth

(1)

式中,EF3D、EFsize、EFdepth分别表示三维生态足迹、足迹广度与足迹深度。根据Niccolucci[16]对足迹深度的推算,计算公式为:

(2)

式中,当EFdepth=1时,表示流量资本刚好被利用,且存量资本不被动用的情况;当EFdepth>1时,表示开始消耗存量资本。Niccolucci的这一求取足迹深度的公式是之后改进三维模型的基础思想。方恺[22]将区域足迹分地类统计,演算出足迹深度与足迹广度公式(i表示地类):

(3)

(4)

图1 传统生态足迹模型(左)与三维生态足迹模型(右)

偏最小二乘法:偏最小二乘回归分析(Partial Least Square Analysis,PLS)结合了多元线性回归、典型相关分析和主成分分析,与传统多远回归模型相比,它能在自变量存在严重多重相关性的条件下进行回归建模。关于PLS详解过程参见有关文献[23]。

3 结果与分析

3.1 足迹广度分析

足迹广度反映了地区流量资本的使用程度和可再生资源的更新速度,是区域内实际所占用的生物生产性土地面积。研究期间,四川的整体人均足迹广度呈现出先减后增的趋势,稳定在0.3453—0.3832hm2/人,谷点、峰值分别出现在2003年与2014年。依据计算数据,21个地市州演变趋势有3种情况:①连续下降型。这种类型只有成都市,从2000年的0.2388hm2/人下降至2015年0.1959 hm2/人,年均下降0.0029hm2/人。成都市足迹广度分地类数据显示,在研究期间耕地足迹广度呈现下降趋势,建设用地足迹广度则相反,表明这一时间段成都市用地类型在耕地上为缩减型,建设用地为增长型。这与成都市作为四川省政治经济中心有关,此类级别的城市对初级产品的需求量大且自身需周边城市进行补给输入。随着城市的发展,这种现象将更为明显,这是成都市为何足迹广度会一路下降的原因之一。②先降后升型(统一使用“降—升”表示)。此类型分为a、b两种情况:a是以2008年为界点,前后分别是下降、上升趋势,包括自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、遂宁市、内江市、南充市、达州市和资阳市,将数据制作成折线图(图2)可明显看出在2009年有抬升情况。这是由于两期数据使用不同的测量方法引起的,但数据误差并不影响趋势走向,从图2中可看出下降速率明显比上升速率大;b是以2005年为界点的“降—升”型地级市,主要有乐山市、眉山市和宜宾市,其中眉山市在2011年时足迹广度达到峰值,原因是2011年耕地面积所占比例最高。③波动变化型,这类型城市的足迹广度数值上下来回波动,升降频繁,包括广安市、巴中市、阿坝州、凉山州、广元市、甘孜州和雅安市,其中广安市、巴中市、阿坝州和凉山州4个市(州)的谷点均出现在2003年。

图2 2000—2015年人均足迹广度“降—升”型地市州

2000年 2005年 2010年 2015年 地市州人均足迹广度人均耕地面积人均耕地面积人均足迹广度人均足迹广度人均耕地面积人均耕地面积人均足迹广度成都市2121212121212121自贡市1818191914171616攀枝花市2020202015152015泸州市56578879德阳市1717131618201920绵阳市79897988广元市22131211遂宁市910101113131413内江市1919181817191718乐山市1012151410111011南充市1616171712121212眉山市81191211141114宜宾市35343535广安市1415111316161817达州市13141415910910雅安市4761518419巴中市1213786666资阳市68464757阿坝州114122194154甘孜州1511610203133凉山州13252122

根据数据测算结果,四川人均足迹广度最大的是广元市,最高值出现在2015年,为0.5833hm2/人,最低值出现在2001年,为0.3141hm2/人,年均值为0.5321hm2/人;其次是凉山州,主要在0.4202—0.5631hm2/人范围内波动,年均值为0.4967hm2/人。人均足迹广度年平均值最小的是攀枝花市与成都市,分别0.2904hm2/人、0.1977hm2/人。2000年、2005年、2010年、2015年四川各地市州的人均足迹广度与人均耕地面积的排名情况见表1。从表1可见,成都市与广元市是人均足迹广度最低和最高地区,而成都市和广元市的人均耕地面积存在较强的相关性,基本可认为人均耕地面积高的地区,足迹广度也较高,反之亦然。由此可见,在四川省用地类型中,耕地利用方式所占比重较大。

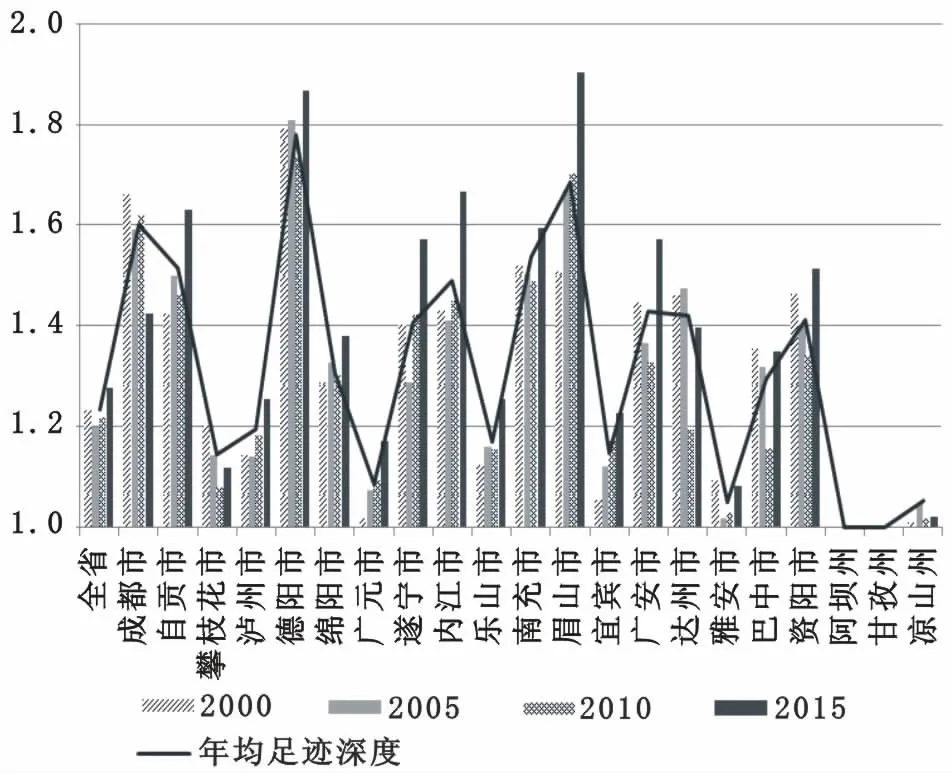

图3 2000—2015年各地市州人均足迹深度

3.2 足迹深度分析

区域生态亏损或盈余情况可从足迹深度角度探知。2000—2015年,四川省足迹深度由1.2323上升到1.2766,说明截止到2015年四川省需要1.2倍的资源才能满足区域对资源的消费需求。四川省年均足迹深度为1.2349,最高足迹深度出现在2003年,为1.2782;最低出现在2001年,为1.1655。研究期间内,四川省足迹深度峰值出现在2015年的眉山市,为1.9039。21个地市州的足迹深度变化趋势主要分为两种类型:①波动上升型。此类型有自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、资阳市和凉山州,分别增长了14.6%、9.9%、4.2%、7.3%、14.8%、12.0%、16.7%、11.7%、5.0%、26.2%、16.4%、8.6%、3.3%和1.3%。②波动下降型。包括成都市、攀枝花市、达州市和巴中市,分别减少了14.2%、6.9%、4.3%、0.9%和0.5%。德阳市、眉山市和成都市是足迹深度排名前3的地区(图3),年均足迹深度分别为1.7789、1.6852和1.6026。尽管成都市足迹深度在持续下降,但庞大的人口基数和持续增长的GDP对资源的消耗仍然巨大。三州地区是足迹深度最小区域,其中阿坝、甘孜两州足迹深度为1,未出现生态赤字,即流量资本足够满足发展需求,不用消耗存量资本。截至2015年,阿坝、甘孜州生态足迹与生态承载力分别为0.3520hm2/人、5.5892hm2/人和0.3614 hm2/人、7.3890 hm2/人,表明阿坝、甘孜两州对林地的开发范围和建设用地占比都比较小。从地类分析,四川省各地市州在研究期间内林地和建设用地的足迹深度全部为1。根据公式逆推可知,当生态足迹小于生态承载力时才会出现此状况,表明四川省整体林地和建设用地是可持续的。耕地足迹深度最高的地区为德阳、成都和达州,年均分别为1.8928、1.6646、1.4833;草地足迹深度最高的地区是眉山、成都和南充,年均124.27、68.0752、59.0187;水域足迹深度最高的地区为内江、自贡和资阳,年均123.2696、96.9999、89.4800。

4 三维生态足迹及其驱动力分析

研究时段内,四川省人均足迹在2000—2005年起伏波动,2005年后为持续增长态势。21个地市州人均足迹下降的有成都市、雅安市、阿坝州和凉山州,降幅分别为29.59%、4.14%、4.44%和1.0%,其他17个地市州人均足迹都是增长的。其中,增幅最大的前3个市为眉山市、内江市和自贡市,分别为27.5%、26.28%和24.18;增幅最小的为资阳市、广安市和泸州市,分别为4.58%、3.75%和3.20%。四川省各地市州三维生态足迹空间上分布统计见图4,从图4可明显看出高低值情况。

图4 2000—2015年各地市州人均三维足迹空间

依据四川省三维足迹发生变化规律,结合2000—2015年四川省实际及数据的可获得性,选取以下指标,经济指标分别为:第一产业生产总值(X1)、第二产业生产总值(X2)、第三产业生产总值(X3)、全社会固定资产投资总计(X4)、社会消费品零售总额(X5)、出口总额(X6)、进口总额(X7)、城镇化率(X8);人口指标分别为:农业人口(X9)、城镇人口(X10)、年末常住人口(X11);交通指标分别为:铁路总里程(X12)、公路总里程(X13)、内河总里程(X14)、民航总里程(X15),对各个驱动因子在SPSS中进行相关性分析,多数因子存在较大相关性,且相关系数值达到0.9,有显著的相关性,满足建模要求。我们将数据导入SIMCA-P中,发现存在特异点为2008年时的足迹值,经查验是由于2008年与2009年测量误差引起,前文已做出说明,因此将特异点删除,使结果更加准确。去掉特异点后,系统自动提取出两个成分,Rx2(cum)=0.888、Ry2(cum)=0.875、Q2(cum)=0.825、Rx2(cum)值说明自变量中有88.8%的信息被提取。Q2(cum)表示模型对Y的预测效果达到82.5%,因此可以较好地拟合数据。在PLS分析中,变量投影重要性(VIP)表征自变量对因变量的解释能力,一般认为:VIP>1为特别重要、VIP在0.5—1之间为一般重要、VIP<0.5为不重要(表2)。

表2 各驱动因子VIP值

自变量VIP值均≥0.5,可见15个驱动因子都较重要。根据数据结果,选取大于1的10个驱动因子进行回归建模,将VIP值由大到小排列后为:公路总里程>全社会固定资产投资总计>进口总额>第二产业生产总值>城镇化率>第三产业生产总值>第一产业生产总值>社会消费品零售总额>出口总额>城镇人口>民航总里程>农业人口>年末常住人口>铁路总里程>内河总里程,可见对四川省研究期间三维生态足迹影响最大的因子是公路总里程,最小的是内河总里程。在过去的16年间,四川省公路发展速度快,由2000年的9.1万km增加到2015年的31.5万km,平均每年增加了1.4万km。川内货运方式的主要载体为公路,公路交通建设拉进了周边地区的距离,使资源得到有效配置,促进了经济增长,各类经济指标也不断上涨,从排序可见经济指标对生态足迹的贡献率是最多的,其中全社会固定资产投资总计、进口总额、第二产业生产总值都靠前。当前河运处于劣势,四川又深处内陆腹地,科技发展与地理位置都不利于发展。城镇人口VIP值高于农村人口的原因是:城镇居民对资源的消耗大于农村居民,生态足迹表征了资源消耗程度,因此城镇人口对生态足迹的贡献率大于农村人口。

5 讨论、结论与建议

5.1 结论

本文简要介绍了三维生态足迹模型由来和计算方法,对足迹广度和足迹深度两项指标进行了深入的分析。三维生态足迹基本可反映出四川省的资源利用水平,从横向层面与纵向层面两个维度对足迹广度与足迹深度分别进行了研究,了解可再生资源与不可再生资源的消耗情况;再以偏最小二乘法为基础,选取四川省社会经济指标对三维生态足迹进行驱动力分析,得出以下结论:①总体上,四川省整体人均足迹都是增加的,表明对资源的占用水平越来越高,各地市州的人均足迹广度变化类型主要有3种----连续下降型、先降后升型、波动变化型,数值变化最大的是广元市,最小的是成都市。人均足迹深度主要有两种类型----波动上升型与波动下降型,德阳市是足迹深度最高的地区;甘孜、阿坝两州存量资本未被占用,说明资源利用程度和经济发展水平有一定关联。②从生态赤字来看,全省仅有甘孜、阿坝两州足迹深度为原长,其他均大于1,可见四川省大部分地市州生态状况都为赤字,有碍可持续发展。③对驱动因子进行分析发现,经济因素对人均三维生态足迹的影响占主导作用,虽然软件计算结果的VIP值最大的是公路,但公路总里程为每年叠加而成,各经济因素则是以一年为周期计算的统计值。

5.2 讨论

本文选取生态足迹数据为2001—2016年的《四川统计年鉴》内所有能完整纳入账户的指标,但年鉴中统计的有关生态足迹账户的指标有限,并不能完全包含所有资源,会造成生态足迹计算值偏小的状况。基于数据的来源和方法计算具有一致性,所以对研究结果的影响并不明显。对影响因素指标的选取主要结合了四川省的实际发展情况,但由于个别年份的数据缺失,因此予以舍弃。此外,三维生态足迹给可持续发展评价提供了新的视角,但在模型中并未考虑资源的跨区流动与存量资本消耗对承载力的影响,这是今后研究需要探索的问题。

5.3 建议

在可持续发展深入开展的今天,生态可持续发展已成为可持续发展的环境基础。四川省城市可持续发展类型正趋于多样化和生态赤字普遍存在此情况下,由于耕地足迹普遍为赤字,因此建议加强对农业生产技术研发的投入,提高农田生产效率迫在眉睫。同时,要对具体问题进行具体分析,每个城市都有其自身发展特点,寻找其可持续发展模式不仅要

探索清楚目前发展状态,更要遵循发展规律,有的放矢。此外,要做到三个协调发展:人与自然协调发展、人与城市协调发展、城市与自然协调发展。联合国开发计划署、四川省社会科学院、四川省博览事务局联合发布2016年《四川城市可持续发展报告》明确指出:西部地区城市发展滞后于东部,面临未富先竭、未备先挤、未谋先行、未老先退四大困惑,因此西部城市可持续发展的内涵应覆盖“城市与人”、“城市与自然”的双维度和“人、城市、自然”三要素,“双维度”要协调运行,“三要素”要良性发展。

[1]Pearce, DW,Turner R K.Economics of Natural Resources and Environment[M].Baltimore:Johns Hopkins University Press,1990∶51-53.

[2]朱洪革,蒋敏元.国外自然资本研究综述[J].外国经济与管理,2006,28(2)∶1-6,14.

[3]方恺,高凯,李焕承.基于三维生态足迹模型优化的自然资本利用国际比较[J].地理研究,2013,32(9)∶1657-1667.

[4]方恺.1999—2008年G20国家自然资本利用的空间格局变化[J].资源科学,2014,36(4)∶793-800.

[5]黄春,邓良基,高雪松,等.基于能值理论的秸秆利用生态足迹评估——以成都平原典型稻麦轮作区为例[J].中国生态农业学报,2014,22(6)∶722-728.

[6]Rees W E.Ecological Footprints and Appropriated Carrying Capacity:What Urban Economics Leaves out[J].Environment and Urbanization,1992, 4(2)∶121-130.

[7]安宝晟,程国栋.西藏生态足迹与承载力动态分析[J].生态学报,2014,34(4)∶1002-1009.

[8]潘洪义,朱晚秋,崔绿叶,等.成都市人均生态足迹和人均生态承载力空间分布差异[J].生态学报,2017,37(19)∶6335-6345.

[9]张红,陈嘉伟,周鹏.基于改进生态足迹模型的海岛城市土地承载力评价——以舟山市为例[J].经济地理,2016,36(6)∶155-160,167.

[10]余灏哲,韩美.基于水足迹的山东省水资源可持续利用时空分析[J].自然资源学报,2017,32(3)∶474-483.

[11]田玲玲,罗静,董莹,等.湖北省生态足迹和生态承载力时空动态研究[J].长江流域资源与环境,2016,25(2)∶316-325.

[12]谢文王宣,黄庆旭,何春阳.山东半岛城市扩展模式与生态足迹的关系[J].生态学报,2017,37(3)∶969-978.

[13]杨凯齐,李俊莉,曹金秋,等.日照市生态足迹与经济增长关系的计量分析[J].水土保持通报,2017,37(2)∶302-307,312.

[14]刘海,殷杰,陈晶,等.基于生态足迹的江西省可持续发展评价[J].测绘科学,2017,42(5)∶62-69.

[15]Daly H,Farley J.Ecological Economics:Principle and Applications[M].Washingtion:Island Press,2004∶29-36.

[16]Niccolucci V,Bastianoni S,Tiezzi E B P,etal.How Deep Is the Footprint?A 3D Representation[J].Ecological Modelling,2009,220(20)∶2819-2823.

[17]Niccolucci V,Galli A,Reed A,etal.Towards a 3D National Ecological Footprint Geography[J].Ecological Modelling,2011,222 (16)∶2939-2944.

[18]钟陆演.基于生态足迹改进模型的乌鲁木齐市土地资源可持续利用研究[D].乌鲁木齐:新疆大学硕士学位论文,2009.

[19]杨屹,加涛.21世纪以来陕西生态足迹和承载力变化[J].生态学报,2015,35(24)∶7987-7997.

[20]张志强,徐中民,程国栋.生态足迹的概念及计算模型[J].生态经济,2000,(10)∶8-10.

[21]方恺,Heijungs Reinout.自然资本核算的生态足迹三维模型研究进展[J].地理科学进展,2012,31(12)∶1700-1707.

[22]邬畅.福建省生态足迹及其驱动因素分析[D].武汉:华中科技大学硕士学位论文,2015.