学生参与意向视角下欠发达地区职业教育中高职衔接的推进路径

史洪波?梁裕

摘 要 中职学生是职业教育中高职衔接政策的需求主体,其参与意向是决定中高职衔接能否落到实处的重要因素。以计划行为理论为依据,通过问卷调查发现,欠发达地区中职学生参与中高职衔接的意向较弱。对于中高职衔接的价值认知存在偏差、重要他人或团体正向行为引导的缺失以及社会支持匮乏下自我效能感不足构成欠发达地区中职学生参与中高职衔接意向弱的影响因素及内在原因。以学生参与意向为视角,欠发达地区要以价值养成机制的构建增强价值引领、以资助制度的健全完善成本补偿体系、以个性化教育的开展提升学生自身能力为途径推进中高职衔接工作的开展。

关键词 中职学生;参与意向;欠发达地区;中高职衔接

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2018)34-0048-05

中高职衔接适应我国产业“高级化”转型的现实需求,服务于受教育者的可持续性发展,彰显着职业教育本体价值与社会价值的融合共生,是我国职业教育改革的热点。当前,通过五年一贯制、“3+2”或“2+3”五年一体化培养等模式,东部发达省份中高职衔接的学生升学比例已经达到了60%~80%。2014-2015年,广西中高职衔接学生升学比例约为30%,即使考虑到区域产业发展对人力资本需求层次的差异性,这一比例也在一定程度上反映了广大西部欠发达地区职业教育中高职衔接比例过低的问题。现阶段,相关学者多从教育系统升学渠道不畅、口径过小等职业教育供给侧的问题来解释这一现状,却忽视了受教育者作为潜在需求主体在中高职衔接中的行为选择。本文基于对上述研究现状的反思,旨在从受教育者的行为选择出发,探究欠发达地区职业教育中高职衔接面临的现实困境,并提出问题解决的路径。

一、计划行为理论视角下学生参与中高职衔接的决策模型假设

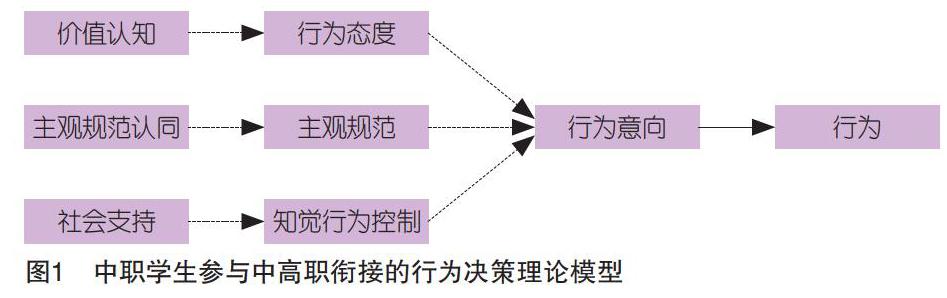

行为是有机体在各种内外刺激下所表现出的外显活动。勒温(Lewin)认为,“人的行为是个体与其周围环境相互作用的结果”。人的主观需要与客观条件的同时具备使个体潜在的心理动机向现实行为转化。人的行为是有目的的活动,是理性主体出于对自身需要与环境条件评估所作出的决策结果。Ajzen的计划行为理论从信息加工的角度、以期望价值理论为出发点解释个体行为的一般决策过程。计划行为理论包括行为态度、主观规范、知觉行为控制、行为意向和行为五个要素。行为意向指个体对于采取某一特定行为的主观概率的判定,反映个体对于特定行为的意愿。行为态度指个体对执行某特定行为的喜爱程度[1],包括由个体心理因素所形成的内生态度以及由外部补偿性刺激所形成的外生态度。主观规范是个体在作出是否执行某个特定行为决策时所感知到的社会压力[2],反映重要他人或团体对个体行为决策的影响,包括由领导或组织施加的指令性规范以及由重要参照个体的示范效应所产生的示范性规范。知觉行为控制是个体感知到的某项特定行为的可行性程度,反映个体对促进或阻碍执行行为因素的知觉[3],包括个体基于对自身能力认知以及对资源的控制力所形成的自我效能感[4]。行为意向是个体做出行为决策时最后的前因变量[5],对行为的发生与否具有直接影响。行为态度、主观规范、知觉行为控制三个因素通过行为意向的中介机制间接作用于个体的现实行为选择。计划行为理论综合考虑了影响行为的个体内在心理因素及外部环境因素,被广泛应用于饮食、药物成瘾、运动、社会与学习等领域。大量的实证研究证实,计划行为理论对出于理性决策且非个人意志可完全控制的人类行为具有相当的预测力。

学生参与中高职衔接是中职学生通过五年一贯制、“3+2”或“2+3”五年一体化培养等多种途径升入高职教育阶段学习的行为。从需求侧的角度看,参与中高职衔接与否作为一种受教育选择行为,是建立在个体的兴趣、诉求、生涯规划等内在心理因素及家庭、学校、同辈、社会等重要他人或团体的影响之下,潜在参与主体基于成本-收益考量所做出的理性决策。从供给侧的角度来看,一方面,职业教育中高职衔接在总体上具有排他性的筛选作用,以实现高能力水平者与低能力水平者的分离均衡,提升公共教育资源的使用效益;另一方面,高等职业教育能够为受教育者带来显著的私人收益,因此作为非义务教育的高等职业教育需要由受教育者分担部分私人成本。排他性筛选与成本分担使学生参与中高职衔接的行为决策处于非个人意志可完全控制的情境。学生参与职业教育中高职衔接的主体选择性与条件限定性使计划行为理论非常适合用以描述、解释中职学生的行为选择。因此,可将计划行为理论应用于职业教育领域,构建中职学生参与中高职衔接的行为决策理论模型,见图1。

本研究接受计划行为理論中行为意向作为预测行为的最佳指标的理论预设,认为中职学生参与中高职衔接的意向能够对其现实行为进行有效预测,重点描述中职学生参与中高职衔接意向的强弱程度,探讨中职学生参与中高职衔接的态度、主观规范及知觉行为控制三个因素与其参与中高职衔接的行为意向之间的相互关系。同时根据社会心理学的基本规律,本研究认为中职学生对于中高职衔接的价值认知、对于主观规范的认同以及社会支持分别构成行为态度、主观规范以及知觉行为控制的现实基础,提供了对三者变异程度的合理解释,构成进行行为干预的主要对象。因此,共形成六个研究假设。假设1(H1):中职学生参与中高职衔接的态度正向影响其参与中高职衔接的意向;假设2(H2):中职学生参与中高职衔接的主观规范正向影响其参与中高职衔接的意向;假设3(H3):中职学生参与中高职衔接的知觉行为控制正向影响其参与中高职衔接的行为意向;假设4(H4):中职学生参与中高职衔接的价值认知正向影响其行为态度;假设5(H5):中职学生参与中高职衔接的主观规范认同正向影响其主观规范;假设6(H6):中职学生参与中高职衔接的社会支持正向影响其知觉行为控制。

二、计划行为理论视角下欠发达地区中职学生升学意向研究设计

(一)研究工具

依据计划行为理论的基本观点,在开展探索性工作的基础上形成调查问卷。调查问卷在征询受访者的性别、身心状况、户口类型、家庭收入、父母受教育情况等相关基本信息外,主要征询其参与中高职衔接的行为意向、行为态度、主观规范、知觉行为控制以及价值认知、主观规范认同、社会支持。除基本信息外,本问卷结合相关研究结论及前期访谈结果共形成了35个题项。其中,行为意向量表包括5个题项,体现了解、准备、参与考核三个不同程度的正向表现和升入本科、直接工作两个反向表现;行为态度量表包括4个题项,从获得收益、使人快乐、符合心愿、认为积极四个维度体现学生对参与中高职衔接行为结果的评价;主观规范量表包括6个题项,分别询问受访者的父母、老师、同学/朋友、学长/学姐、学校领导、国家(职业教育政策)6类重要主体对其参与中高职衔接的看法。知觉行为控制量表包括4个题项,分别从控制执行力、通过升学测试、获取经济支持、完成高职学业四个维度反映学生参与中高职衔接的自我效能感。价值认知量表包括5个题项,分为获取知识、职业发展、他人认可、经济收益、社会贡献5个维度;主观规范认同量表包括6个题项,分别反映学生对父母、老师、同学/朋友、学长/学姐、学校领导、国家(职业教育政策)6类重要主体意见的认同程度;社会支持量表包括5个题项,分别从信息掌握、政策宣传、课业指导、家庭条件、能力水平五个维度反映学生参与中高职衔接的社会支持水平。除基本信息外,问卷所有备选答案均采用五级制李克特量表形式:1表示非常反对,2表示反对,3表示一般,4表示赞同,5表示非常赞同。

(二)施测程序和数据处理

以广西作为欠发达地区的典型代表,选取南宁、梧州、贺州、河池、柳州的12所中职学校作为样本选取对象。运用问卷星网络平台发放问卷441份,回收有效问卷441份,有效回收率100%。调查对象中就读于市属职校、县属职校和技工学校的比例分别为10.43%、58.28%、31.29%,男女性别比约为43∶57,文理学科比约为39∶61。使用SPSS22.0和AMOS22.0对数据进行录入、分析。

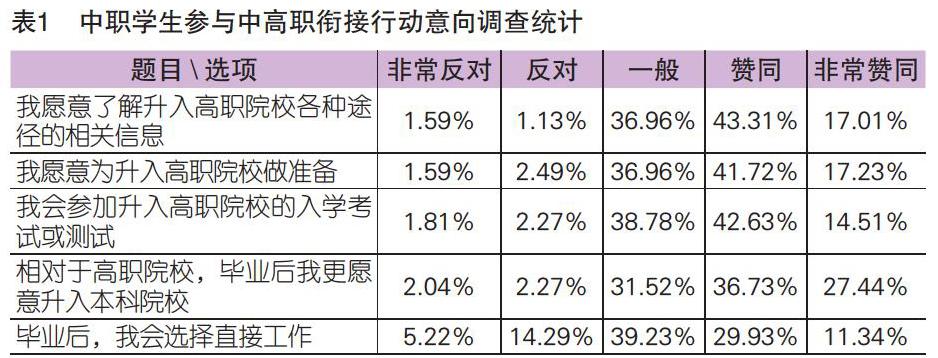

三、欠发达地区中职学生参与中高职衔接的意向

中职学生参与中高职衔接的行动意向调查统计见表1。若从“了解”“准备”“参与考核”三个不同程度的行为意向正向表现来看,以选择“赞同”和“非常赞同”作为有意向参与中高职衔接的表征,样本中有意向参与中高职衔接的中职学生约为60%左右,这一比例业已达到东部发达省份中高职衔接学生升学比例的下限。然而个体对于某一具体行为的意向同时受到潜在替代性行为的影响。“升入本科”和“直接工作”是中职学生毕业后的可能选择,构成“参与中高职衔接”的替代性行为。若以此二项作为其反向表现来看,那么选择“反对”和“非常反对”则表征有意向参与中高职衔接。结合现实情况,中职学生实际直接升入本科的比例很小,因此“直接工作”应该是“参与中高职衔接”最为显著的替代性行为。从统计结果来看,拒绝升入本科的中职学生约占4%,拒绝直接工作的约占20%。根据统计推断原理,以后者作为推断依据,在95%的置信水平上总体中有意向参与中高职衔接的中职学生比重应在15.8%~23.2%之间。因此可以说,欠发达地区中职学生参与中高职衔接的行为意向弱,是构成欠发达地区中高职衔接升学比例偏低的重要原因。同时可以看出,五个题目中选择“一般”选项的人数比例平均值为36.69%。若以选择“一般”选项表征行为意向的中立,那么可以推断,在95%的置信水平上总体中大约有34.2%~43.2%的中职学生可能对参与中高职衔接“左右摇摆”。而这也正为教育系统通过供给侧的主动变革引导持观望态度的中职学生参与中高职衔接留有了空间余地。

四、欠发达地区中职学生升学意向的影响因素及其内在原因

(一)缺乏对中高职衔接的正确价值认知

以升学意向为因变量、行为态度为自变量,以行为态度为因变量、价值认知为自变量分别进行回归分析。结果发现,行为态度对升学意向有显著的正向预测作用(β=0.641,t=17.49,p<0.001),价值认知对行为态度有显著的正向预测作用(β=0.770,t=25.29,p<0.001)。因此,接受原假设“中职学生参与中高职衔接的态度正向影响其参与中高职衔接的意向(H1)”“中职学生参与中高职衔接的价值认知正向影响其行为态度(H4)”。行为态度作为个体对特定行为经主观评价后所形成的正面或负面感觉,以行为所能够带来的预期收益为表征的价值认知构成其重要心理基础。欠发达地区中职学生对中高职衔接促进个体发展和社会进步的潜在价值认识不足,导致其行为态度的消极化倾向,从而弱化其参与中高职衔接的意向。

(二)重要他人或团体正向行为引导的缺失

以升学意向为因变量、主观规范为自变量,主观规范认同为因变量、主观规范为自变量分别进行回归分析。结果发现,主观规范对升学意向有显著的正向预测作用(β=0.585,t=15.114,p<0.001),主观规范认同对主观规范有显著的正向预测作用(β=0.69,t=19.97,p<0.001)。因此,接受原假设“中职学生参与中高职衔接的主观规范正向影响其参与中高职衔接的意向(H2)”“中职学生参与中高职衔接的主观规范认同正向影响其主观规范(H5)”。父母、朋友、老师等的意见构成中职学生行为选择的重要外部影响因素,而这种影响又以中职学生对这些主观规范的心理认同为基础。个体对特定主观规范的心理认同感越强,越能够感受到重要他人或团体的正向意见反馈。在主观规范认同感不高的现实情况下,欠发达地区中职学生缺乏重要他人或团体的正向行为引导构成其参与中高职衔接意向弱的重要原因。

(三)社会支持匮乏导致自我效能感不足

以升学意向为因变量、知觉行为控制为自变量,以社会支持为自变量,知觉行为控制为因变量分别进行回归分析。结果发现,知觉行为控制对升学意向有显著的正向预测作用(β=0.435,t=10.118,p<0.001),社会支持对升学意向有显著的正向预测作用(β=0.767,t=25.029,p<0.001)。因此,接受原假设“中职学生参与中高职衔接的知觉行为控制正向影响其参与中高职衔接的行为意向(H3)”“中职学生参与中高职衔接的社会支持正向影响其知觉行为控制(H6)”。自我效能感指人们对自身成功完成某项工作行为的自信程度,构成知觉行为控制的内核。社会支持是通过一定的社会网络对个体进行帮助的选择性社会行为,反映人与社会之间的一种互动关系[6]。社会支持构成个体自我效能感的来源。欠发达地区中职学生自我效能感不足构成其参与中高职衔接意向不高的重要影响因素,但其根源在于社会支持的匮乏。

五、欠发达地区中高职衔接的推进路径

(一)增强价值引领,构建价值养成机制

对中高职衔接的正确价值认知构成中职学生自觉、自愿参与中高职衔接的态度基础。因此,欠发达地区要增强对中职学生的价值引领,帮助中职学生养成对中高职衔接的正确价值认知。价值养成是认知与情感相继转化并最终导之以行的过程。在这一过程中,欠发达地区职业院校可以通过三大机制的构建形成对中职学生全方位的价值引领。一是信息传递机制。个体对特定事物的价值养成始于中立性的认识活动。调查发现,很多中职学生对中高职衔接的相关政策、升学途径、考核方式等缺乏必要了解。因此,中高职院校要充分利用招生宣传、主题班会、课余指导等多种途径,向学生系统讲解中高职衔接的相关内容、解答学生的困惑,使中职学生在“是什么”的层面对中高职衔接形成全面的认识。二是榜样激励机制。传统的说服教育形式因“外砾性”的简单粗暴而易受抵制。而同辈群体在重要他人中因相似性原理对中职学生具有最为深刻的影响。因此,中职学校可以举办“优秀毕业生见面会”等活动,通过升入高职院校的优秀毕业生亲身经验的分享,让中职学生体会到参与中高职衔接对促进自身发展的价值。三是实践体验机制。由“知道”向“体道”的转化是价值养成的关键环节[7],而实践体验是实现这一转化的重要中介机制。在推进中高职衔接中,中高职院校之间要加强联系,超越單纯“送生”的相对功利性关系。高职院校可以借助“职业教育活动周”等活动邀请中职学生参加,增强中职学生对升入高职院校的直观感受。

(二)健全資助制度,完善成本补偿体系

从经济效率的角度来看,成本分担机制是高等教育显著的私人收益性及其资源有限性的客观规定。高职教育是高等教育的重要组成部分。发展高职教育是我国尤其是欠发达地区向高等教育普及化阶段迈进的重要途径。调查显示,96.15%的被调查对象来自于农村家庭,有53.74%的被调查对象家庭月收入在1400元以下。因此可以看出欠发达地区接受中职教育的学生绝大多数都来自于社会弱势群体,家庭收入较低。从教育公平的角度来看,在推进中高职衔接的过程中,要健全高职教育阶段的资助制度,依托公共财政实现对高职教育私人成本的补偿,以降低或打消中职学生的经济顾虑。一是要完善建档立卡贫困生固定资助制度。高职院校要加强对建档立卡贫困生的排查与识别、最大限度降低信息盲点,扩大资助的覆盖范围;同时政府部门应根据地区经济发展水平逐步提升资助标准,使建档立卡贫困生建立起对升入高职学校后稳定的、可观的可获取资助预期。二是要完善助学贷款制度。在制度设计方面,要建立人性化的偿还方式,根据学生毕业后的就业情况和经济状况确定还款方式和期限[8]。在制度执行方面,高职院校学工部门要与提供助学贷款的银行紧密对接,尽量帮助有贷款需求的贫困学生简化办理手续,为贫困学生提供方便、快捷的服务。三是要完善勤工助学制度。高职院校要根据学校开展工作和学生发展的现实需要,开设类型多样的勤工助学岗位,在岗位人员的确定上优先考虑中职生源中的贫困学生。从而为其解决生活费用或贴补家用提供自食其力的平台。

(三)开展个性化教育,提升学生自身能力

能力既是受教育的结果,更是受教育的前提条件。教育功能的发挥需要建立在个体先前所达到的能力水平的基础上。对于中职学生来说,其就读于中职学校是教育筛选机制下自身能力不足的被迫选择。调查发现,大多数中职学生对自身能力持怀疑态度,担心自己不能通过入学考核并顺利完成高职阶段的学业。因此,与普通高中生源相比,中职学生通过中高职衔接的途径升入高职院校客观存在着由能力不足引发的适应性问题。同时83.67%的被调查对象其父母最高学历在初中及以下。这说明欠发达地区中职学生无法从父母那里获得有效的学业指导并提升自身的能力,这就需要教育系统为其参与中高职衔接提供个性化的教育。一方面,中职学校要为有意向升入高职院校学习的学生提供升学的课业辅导,并着重在文化基础知识方面下工夫。当前,虽然很多高职院校为扩大生源在接收中职学生时弱化甚至取消了考核,但还是有一部分中职学生因无法达到最基本的要求而未能升学。同时由于信息不对称和出于对影响个人未来发展的重大事件的重视,中职学生倾向于高估考核的难度。而升学课业辅导在客观提升中职学生自身能力的同时,也能够在主观上增强其自信心。另一方面,高职院校要结合中职生源的能力基础和思维方式探索分层分类培养。虽然同一专业的人才培养目标具有一致性,但同一目标在不同人群中却存在着多样化的实现路径。对于中职生源,高职院校在教学过程中要适当放缓教学进度,安排必要的课程内容补充。同时在理论知识教学中,要以更加生活化的方式对知识进行呈现,以确保中职生源学生对知识的消化和吸收。

参 考 文 献

[1][3]段文婷,江光荣.计划行为理论述评[J].心理科学进展,2008(2):315-320.

[2]AjzenI. Perceived Behavioral Control, Self -efficacy, Locus of Control and the Theory of Planned Behavior[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2002(4):665 -668.

[4]张红涛,王二平.态度与行为关系研究现状及发展趋势[J].心理科学进展,2007(1):163-168.

[5]胡永青.基于计划行为理论的大学生创业倾向影响因素研究[J].教育发展研究,2014(9):77-82.

[6]COBB S. Social Support as Moderator of Life Stress[J].Psychosomatic Medicine, 1976(5):300-314.

[7]彭未名.“知—行—知”德育认识论及其“体道”实践[J].现代大学教育,2004(5):81-82.

[8]徐英,白华.国家助学贷款制度的演变、缺陷与优化路径[J].教育评论,2017(12):62-66.

On the Promotion Path of the Connection of Secondary and Higher Vocational Education in Unerdeveloped Areas from the View of StudentsParticipation Intention

Shi Hongbo, Liang Yu

Abstract Students in secondary vocational schools are the main demanding subjects of the connection of secondary and higher vocational education policy, their participation intention is the key factor that determines if the policy can have an effect or not. Based on the Theory of Planned Behavior, a questionnaire finds secondary vocational school studentsparticipation intention is weak in undeveloped areas. Value cognition bias of the connection of secondary and higher vocational education, absence of positive behavior guidance from significant others or groups, lacking self-efficacy caused by the absence of social support are the affective factors and inner reasons of the weak intention. From the view of studentsparticipation intention, in order to promote the connection of secondary and higher vocational education, undeveloped areas should strengthen value leading via the construction of value forming mechanism, improve the cost compensation system by means of perfecting a funding system, enhance studentsown ability by the development of personalized education.

Key words student participation; intention; underdeveloped areas; connection of secondary and higher vocational education

Author Shi Hongbo, research assistant of Higher Vocational Education Research Office in Guangxi Vocational and Technical College(Naning 530226); Liang Yu, principal of Guangxi Vocational and Technical College