生态思想的发展演变及其对风景园林的影响

“生态”(ecology)从19世纪下半叶作为一个科学概念出现至今一直处于发展变化中。同时,生态思想对风景园林学科的影响与结合方式也发生了巨大变化。

1 早期生态思想与规划设计(19世纪中叶—20世纪60年代)

1.1 生物与环境被视为一个整体

生态学起源于19世纪下半叶生物学的向外扩展,有机体及其周围环境逐渐被视为一个整体。1859年达尔文在《物种起源》中以生物群体内部及其与外部环境间的交互作用解释生物进化的机制,对生态学产生了重要影响[1]。19世纪70年代,德国博物学家海克尔(Ernst Haeckel)创造了“生态学”(ecology)一词,意为“研究生物有机体与其周围环境相互关系的科学”[2]。20世纪初,弗莱德里克·克莱门茨(Frederick E. Clements)率先建立了一种基于演替现象的“整体”植物学研究视角,认为一个植物群落可以视为一个具有独立生命的“超有机体”(superorganism)。后来,这一思想又逐渐从植物群落扩展到了包含动物的群落,并且加入了能量循环和包含水分、氧气、氮和碳等无机物的循环过程,逐步形成了“生态系统”(ecological system)的概念[3]。这一过程也伴随着科学上“系统论”思想的初露端倪。另一方面,这种具有平衡态的有机整体思想也从生物领域扩展到了社会科学,将人类社会或城市比喻为一个单独的有机体或生物群体的思想从19世纪开始就层出不穷,如康德、黑格尔、孔德、斯宾塞和涂尔干都提出过社会是一个有机体的理论。这些生态思想综合体现在当时一些风景园林领域先驱者的理论和实践中,影响深远。

1.2 巴黎改造与公园系统

早在19世纪50—70年代的巴黎改造中,奥斯曼(Georges-Eugène Haussmann)就开始将城市视为一个“具有单独生命的有机体”,交通、给排水和开放空间3套基础设施网络被视为它的“循环系统”,其中阳光、空气、水、热、商品、劳工、资本和信息的畅行无阻是维持城市有机体健康的条件[4]。奥斯曼开辟、延长和拓宽“林荫大道”(boulevard),通过与广场和公园连接、绿化并增加基础设施,与街道立面统一处理等方式,使得林荫大道既是高效的交通要素,也是景观和社会交往的空间载体。不仅后来的奥姆斯特德的景观道(parkway)、绿道(greenway)与之一脉相承,而且从某种程度来说,这一绿色空间体系也是20世纪的城市分级绿地系统乃至多功能生态网络的雏形[5]。

与奥斯曼相比,奥姆斯特德(Fredrick L.Olmsted)的“公园系统”更加注重自然空间的连续性。首先,奥姆斯特德认为独立的公园建设是不够的,而应该将城市中的公园以及城市边缘的郊野地带连接成一个整体。在19世纪80年代设计并实施的波士顿公园系统中,森林、湿地、道路、排水系统以及公共交通系统形成了城市生长的骨架,贯穿了老城与新城。公园系统已经蕴含了景观格局的意识,并被视为后来盛行的绿道理论的一方面来源[6]。奥姆斯特德也强调恢复自然系统的过程。例如在波士顿公园系统中的后湾改造项目中,他否定了混凝土水池的方案,提出建设一个自然化的浅滩,使其具有自然湿地的水位变化和植被演替过程。这种处理方式也可以作为生态修复以及生态基础设施实践的先例[7]。

19世纪末,查尔斯·埃利奥特(Charles Eliot)率先将地理学方法运用于风景园林规划。在对波士顿都市区公园系统规划中,埃利奥特对波士顿景观类型进行了分级,并与不同学科专家共同完成了对区域的地形、地质和植被、水文的调查勘探和制图,并采用叠加方式分析这些要素之间的关联性,从而规划了土地利用的具体方式[8]。

1.3 区域规划

19世纪末—20世纪上半叶,帕特里克·盖迪斯(Patrick Geddes)、刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)和本顿·麦凯耶(Benton MacKaye)等人的区域规划思想对城市和景观系统的形成和发展的机制进行了开创性的探索,并对之后的生态规划设计具有重要影响。

盖迪斯的理论在很大程度上得益于其生物学教育和研究背景。19世纪70年代,受托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley)影响,盖迪斯曾是以“自然选择”为核心思想的达尔文主义的忠实信徒。而在19世纪80年代以后,他受当时的法国地理学派和无政府主义社会学的影响,开始倾向于认为生物群体中的合作互助是进化的重要机制。盖迪斯进而将这一观念与城市发展变化的机制类比,认为区域自然环境中的人类活动及其相互联系是城市发展的基本动力,也是城市研究和规划中最值得重视的因素[9]。这也是他的区域调查(regional survey)、山谷断面(valley section)和保守式手术(conservative surgery)等思想的理论基础(图1)[10]。

成立于1923年的美国区域规划协会(Regional Planning Association of America,简称RPAA)深受盖迪斯的理论影响。协会的创立者之一、美国地理学家和林学家本顿·麦凯耶也曾提出与盖迪斯相似的区域规划理论。RPAA的另一位创建者刘易斯·芒福德继承和发展了盖迪斯的观点,将城市类比于科学上称为“涌现式进化”(emergent evolution)的系统,这种系统具有复杂且不稳定的有机生命特征。芒福德认为限制在围墙内的城市不利于多样性和复杂性的产生,因而推崇城市与景观横向交织的“绿色矩阵”(green matrix)发展模式。他还从技术与文明关系的角度对工业文明和资本主义城市无计划发展将面临的环境危险发出了警告[11]。

1.4 特征与意义

这一阶段,规划设计领域中出现了将城市或景观类比为一个有机整体的思想,并初步将科学实证方法用于城市和区域的规划实践。其中,奥斯曼、奥姆斯特德和埃利奥特等人的思想和实践侧重于构建网络形态的开放空间系统,将自然系统引入城市的目的是恢复有机体原有的健康稳定状态,因而相关理论在一定程度上具有静态性和“自然—城市二元论”的特征。而盖迪斯、芒福德和麦凯耶等人的区域规划思想则假设城市是一种不稳定、可进化的生命系统。他们更重视城市演变机制的研究,例如自然环境与人类活动的联系、去中心化的社会组织方式等,而不特别强调空间结构。在当时的社会环境中,这些观点相当地激进和超前,也并不能被广泛理解和接受,但随着时间的推移,随着科学范式的转变,其价值到20世纪末逐渐显现。

2 平衡态生态学与生态决定论(20世纪60—70年代)

2.1 平衡态生态学

20世纪上半叶逐渐形成了以“生态系统”概念为核心的生态学体系,生态系统被认为是一种可预测的稳定状态的平衡态系统,因而这一生态学范式被称为“平衡态范式”(equilibrium paradigm)。平衡态范式假设生态系统具有以下特征:首先,生态系统在自然状态下被默认为一个封闭系统,诸如人类活动等外部因素被认为是威胁系统稳定状态的干扰因素;系统的“成熟状态”是一种平衡态,这种状态下的能量利用率最高,生物量最大,系统中的营养物质循环中的损耗也最小;导致系统变化的自然界力或干扰都是外界的,一旦系统受到外力干扰并退化到之前的某个阶段时,系统就处于一种非平衡态,也是一种不经济的耗能状态,而演替过程会使系统回到原来的平衡态[3]。

1 盖迪斯通过“山谷断面”阐述了景观中的人类活动及其相互联系是城市发展的基本动力Explanation of human activities and their interactions in the landscape as the driving force of city development through the "Valley Section" by Geddes

2 从地图叠加法到GISFrom map—overlay method to GIS

2.2 设计结合自然

20世纪60年代,随着环境问题为人们所普遍关注,一些学者开始明确地提出将生态学的理论和方法引入风景园林学科。随着1969年《设计结合自然》(Design with Nature)的出版,伊恩·麦克哈格(Ian L. McHarg)成为这一运动中最具代表性的人物。

在该书“世界好比是一个宇宙舱”一章中,麦克哈格将地球生态系统比作一个封闭的宇宙舱,“整个生物界完全是独立于人之外发展起来的……(人类)唯一的力量只是一种威胁力量……这种力量对宇宙舱的实验毫无贡献”[12]。这种观点很容易让人联想到平衡态范式重要生态学者尤金·奥多姆(Eugene Odum)的思想,后者在20世纪60年代再版的《生态学基础》(Fundamentals of Ecology)中曾介绍过一个适合人类长期生存的完全封闭、稳定更新的生态 系统的研究[13]。

生物学家劳伦斯·亨德森(Lawrence Henderson)在1913年提出生物和环境相互适应的观点。麦克哈格进一步发展了这一观点,认为:既然适应是生存的基础,那么在整个生态系统中,其每一个组成部分必然对应于一个最适合的环境;如果将每个物种都安排在最合适的环境中,则彼此之间所需要为相互适应付出的努力就可以大大减少,从而使整个系统最为高效[12]。他的规划通过一系列地理因素的叠加揭示出不同地点的适应性,正是为了达到这个“每个部分都找到最适合的环境”的平衡态。

麦克哈格还批判了人类中心主义价值观以及为满足人类需求和贪婪的“经济决定论”(economic determinism),而将自然环境的价值视为土地利用评估中的首要考虑因素。在方法论层面上,麦克哈格将“自然至上”的价值观与理性的科学分析相结合,形成了后来被称为“生态决定论”(ecological determinism)的规划设计思想。在他看来,生态学“不仅是一种解释,而且是一项指令”[14],“任何人运用这套信息方法都会得到相同的结论”[15]。

2.3 影响与问题

这一时期的生态学对风景园林学科的影响极为深远。“自然至上”的价值观激发了风景园林师拯救地球的使命感,并在实践中开始与建筑师和规划师争夺环境设计中的领导权。以多学科合作为特征的大型设计公司开始出现,它们将规划设计向“应用生态学”领域扩展,从事诸如区域规划、水域和海岸线保护以及新型社区等大尺度实践项目,更加重视场地现有自然资源的调查、评估和保护,而相对弱化艺术形式方面的追求[16]。

生态主义者试图将风景园林学科提升到自然科学和社会科学的地位,开始采用客观定量且标准化的实证方法,致力于“从探求独一无二的作品到更容易实现标准化的程序之间的转移”[16]。计算机技术的普及和运用“地图叠加法”(map—overlay method)的GIS技术则进一步促进了这一趋势(图2)[17]。

这些影响也有消极的一面,即在一定程度上造成了这一时期风景园林学科与传统的分化[14]。新一代的风景园林师开始面临“身份危机”,“从谴责认为导致地球发生不幸变化的大量行为开始,到轻视一些经典作品。风景园林,作为一门从古典美学体系消亡以来就缺乏明确的美学评价标准的行业,开始变得没有任何评价标准”[16]。与此同时,对生态决定论的争议从未停止过—如生态主义忽略了艺术和文化[18],过于重视生态系统而忽视了社会系统[19],以及对于城市过于悲观和轻视等[14]。

现代科学试图将现实世界分解成简单的要素,如原子、质点、细胞等,继而对这些简单部件深入研究,整体性质即由这些部件性质所决定。然而一个无法忽视的事实是,真实世界中由于系统中的各部分之间存在大量相互作用,往往存在“整体大于部分之和”的情况。各部分之间并非简单的因果关系,而是互为因果或者说是非线性的[20]。

这正是“地图叠加法”的问题所在。首先,多种因子对场地的综合影响并不是各个单独因子影响的简单相加。另外,这种方法假设生态因素与规划行动之间呈简单的因果关系,但事实上规划行动对生态因素也会产生反馈,一个问题的解决可能会造成新的问题,因而“每个部分都找到适合的环境”所试图构建的是一个现实中不存在的静态目标。

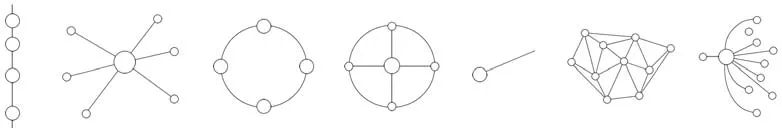

3 福尔曼等总结的7种常见景观格局模式图Seven common graphs for landscape configurations identified by Forman among others

3 生态学的复杂性范式及其与风景园林的结合(20世纪80—90年代)

3.1 复杂性范式

20世纪60年代以后,系统科学又出现了新的变化。混沌理论(chaos theory)揭示了复杂系统本质上是不确定和无法预测的,而耗散结构理论(dissipative structure theory)则揭示了复杂系统并非维持在一个平衡状态,而是会不断地向更高秩序的状态演化[21]。这些科学逐渐形成了一个被称为“复杂性科学”的研究领域。从80年代开始,生态学像许多其他科学门类一样发生了一场从“平衡态范式”到“复杂性范式”(complexity paradigm)的转变:生态系统不再被认为是一个封闭的实体,而是与外界其他生态系统和社会系统之间具有广泛的联系和交换;由于动态性是复杂系统的本质特征,生态系统演化具有一个稳定平衡态的终点的观点被抛弃;同时,原先被视为一种高度可预测的普遍规律的演替被视为一种概率性的过程,受场地的条件和具体事件发生次序的影响,具有多种可能的路径和结果[3]。

3.2 景观生态学

这场范式的转变伴随着景观生态学(landscape ecology)的发展。作为一门生态学和地理学的交叉学科,“景观生态学”的概念最早由德国区域地理学家C. Troll在1939年提出。1968年Troll指出景观生态学与生态系统生态学之间的主要区别在于关注点从生态系统内部扩展到生态系统之间,并且强调“复杂的因果关系”。Z. Naveh和D. Liebermar在1984年出版的《景观生态学:理论与应用》(Landscape Ecology: Theory and Application)中开始将复杂系统的相关理论,包括一般系统论、控制论、层级化的自组织等引入了景观生态学的基础研究[2]。

20世纪80年代,理查德·福尔曼(Richard T.T. Forman)等人开创了景观生态学的北美学派,将景观中大量相互作用的生态系统斑块自发形成的复杂系统模式称为“土地镶嵌体”(land mosaics)[22]。虽然复杂系统中各个“部分”或“子系统”的作用方式是非线性的,无法以经典科学的方法来认识和预测,但耗散结构理论揭示了大量非线性连接的个体组成的开放系统可以从初始的混沌和瞬息万变,在某些情况下自发形成某种秩序,表现出某种“模式”(pattern)[23]。这意味着在不了解子系统非线性作用方式的情况下,人们也可以通过“模式”来认识和塑造系统。在“土地镶嵌体”的模型中,异质性斑块(如林地、草地、灌木丛、河流和村庄等)通过动植物、无机物、营养物质和水分等各种物质和能量的流动而相互联系,而在这些联系的作用下,景观自发呈现出有限类型的空间镶嵌模式,即景观格局(landscape con figuration)[22]。福尔曼将常见的景观格局抽象为有限的几种节点(node)和连接(linkage)组成的网络结构(图3),并结合研究网络结构的图论(graph theory)定义了景观破碎度、连接度等指标,成为景观格局评价、模拟和规划的重要依据[24]。

景观生态学研究较大的空间和时间尺度上生态系统之间的相互作用,大区域生物种群的保护与管理,环境资源的经营管理,以及人类对景观及其组分的影响等,为风景园林领域的区域规划、保护区规划、城市规划、乡村规划及绿色和生态网络规划提供了适用的科学规划工具,促进了风景园林规划理论和实践的发展。20世纪80年代以后,生态网络(ecological network)、生态廊道(ecological corridor)、野生动物廊道(wildlife corridor)和栖息地网络(habitat network)等强调线性连接的概念开始被广泛使用和研究,绿道(greenway)和生态基础设施(ecological infrastructure)等思想则侧重了生态网络的综合服务功能[25]。

相对于麦克哈格依据平衡态假设的适宜性评价方法,景观生态学强调了景观中的各种动态联系和流动对景观格局的影响。然而景观格局理论在风景园林实践中也或多或少有被简化的倾向,如过于强调空间形式、静态保护而忽视复杂动态联系。从表面看,景观格局的理论与奥斯曼的林荫道网络或奥姆斯特德的公园系统思想有很多相似之处,但景观格局是通过各种复杂的联系自下而上形成的空间结果。

3.3 科学与艺术的结合

近代科学进步带来的如冶金、采矿、机械、化工等工业技术,是两次工业革命的基础,带来了人类社会的巨大进步,但也带来了对自然资源的海量消耗和对环境的巨大破坏。随着生态学研究的不断深入,人们对于自然界及各个自然系统的特征和运作规律有了更多的了解,生态技术应运而生。生态技术强调提高能源的利用效率,减轻人类活动对环境的压力,节约资源,减少污染,循环利用,治理污染,处理废弃物等。不仅生态科学的发展改变了风景园林行业传统的以美学为导向的思维方式,不断研究成功并应用于实践的各种生态技术也在风景园林实践中有了广泛的应用。

20世纪80年代以后,风景园林师开始关注一些生态较为敏感或经历了人类活动破坏的场地,如城市水岸、工业遗址、废弃地等的修复和再生,并试图在设计中结合艺术、社会功能与生态过程。例如在萨尔布吕肯港口岛公园(Bürgpark Hafeninsel in Saarbrücken)和杜伊斯堡风景公园(Landschaftspark Duisburg Nord)的设计中,彼得·拉茨(Peter Latz)一方面遵循生态思想,对场地进行最小的干预而让自然做功进行生态恢复,另一方面也在一些重要位置运用了丰富的艺术手法,如极简主义的形式、传统园林结构的暗示以及对场所历史的象征等。美国风景园林师乔治·哈格里夫斯(George Hargreaves)在拜斯比公园(Byxbee Park)里以大地艺术的手法处理垃圾填埋场,富于文化隐喻和象征。

3.4 进步与局限

总体而言,在这一阶段的风景园林规划设计中,横向联系、空间模式的积极塑造和与设计学传统相结合的科学规划过程逐渐取代了过于保守和理性的生态主义方法,但仍存在着一些问题。虽然自然与人类的价值被相同对待,但生态规划或设计的原则似乎只适用于自然区域的保护或生态恶化区域的修复,而较少关注发展[5]。同时,虽然景观生态学强调多尺度理解景观,但总体而言对大尺度的规划实践更具指导意义。另外,技术层面的方法诸如生态修复、近自然化等的影响和应用较广,而当代生态学范式背后有关自组织和复杂性的概念和原理在很大程度上并未深刻影响设计的内在逻辑。

4 生态隐喻与风景园林(20世纪末至今)

4.1 生态范畴的扩大

在当代语境中,“生态”出现了一种泛化的趋势,即不再局限于有机体与周围环境的关系,而是可以指包括人类、社会、城市、经济等各种系统中的复杂联系,这样一种从生态学中借用并推广的生态概念在文献中一般被称为“生态隐喻”[26-28]。

这一思想的渊源可以追溯到芒福德和麦凯耶的理论[29]。之后的生态学研究则为这一思想提供了进一步的科学支持。20世纪上半叶出现的景观生态学将“联系”的范畴作了一次横向扩展,研究对象也从生态系统扩大到社会—生态系统。80年代景观生态学领域的整体论(holistic)思想进一步将生态的边界扩大至生物圈与技术圈所共同组成的“整体人类生态系统”(Total Human Ecosystem)[30]。同时,城市生态学(urban ecology)也逐渐成为景观生态学研究的重要领域。20世纪后半叶以来,城市生态学的复杂性和范畴也在变大。斯图尔特·皮克特(Steward T. A. Pickett)将这一趋势总结为从“城市中的生态学”(ecology in cities)到“城市生态学”(ecology of cities)的范式转变,并进一步提出了“为了城市的生态学”(ecology for cities)的倡议[31]。2006年前后提出的“人类世生态系统”(novel ecosystem)概念进一步将人的价值和愿望视为首要考量。2016年,被称为“绿道之父”的美国风景园林和区域规划学者杰克·埃亨(Jack Ahern)在此基础上又提出了“人类世城市生态系统”(Novel Urban Ecosystems)以及支持城市可持续性和弹性的策略[32]。

4.2 生态都市主义

4 詹姆斯·科纳将“生态”作为复杂系统的隐喻The "ecology" illustrated by James Corner is a metaphor of complex systems

生态隐喻也对风景园林学科产生了影响。早在20世纪80年代,雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)等人就率先提出了将“景观”(landscape)作为理解城市要素横向联系方式的“透镜”的想法。90年代初,詹姆斯·科纳(James Corner)将类似的视角引入风景园林学科,形成了“景观都市主义”(landscape urbanism)的理论雏形。景观都市主义已经开始强调“生态”在复杂系统方面的比喻义(图4),形成对当时仍具有一定垄断地位的麦克哈格式生态主义的批判和补充[33]。2008年,莫森·莫斯塔法维(Mohsen Mostafavi)在景观都市主义和城市生态学的基础上提出了“生态都市主义”(ecological urbanism)的概念[34],在一定程度上表明生态隐喻与设计结合正在成为一种趋势,并在很多实践项目中发挥作用。

与之前的生态规划设计相比,生态都市主义包含了视角的转变。在隐喻性的生态概念中,以人类活动为主的环境中所包含的各种物质、过程、活动、事件以及管理决策机制等都可以用“生态”的框架来理解和看待。越来越多的学者开始将城市视为一个生态系统,借助景观生态学和城市生态学等理论和方法探讨“城市生态系统”的结构和功能。正如生态系统中的水分、空气、营养、能量、有机体等的流动和循环是维持系统结构和功能的保障,城市系统运行过程中的物质、能源、资本、信息、人员、货物等的各种“流”不仅构成了城市内部联系的通道,也是城市与城市之间、生态系统与其他系统之间相互联系的渠道。

生态都市主义思想也对规划设计提出了新的要求。生态规划或设计也不仅局限于模仿或保护传统意义上的自然,而是需要发挥想象力和主观能动性创造一个复杂适应系统。正如詹姆斯·科纳在1997年的一篇文章中写道,“生态学与创造性的联系提供了新的可能,风景园林不再是以改善、补偿和审美的需求为主,而是一种具有意义、想象力的文化活动”[35]。也有学者将这种观念总结为从“生态设计”到“设计生态”的转变[36]。

另一方面,这种对于生态和创造性的新理解对风景园林师而言或许还意味着始于60年代的“身份危机”开始消弭,以及风景园林作为一种设计艺术的传统的回归。在某种程度上,设计师不必花费大量精力对生态学或技术细节进行深入理解和研究。正如理查德·韦勒(Richard Weller)所言,当代的复杂性理论和生态思想的科学含义是否被风景园林师准确理解并不重要,重要的是这些富有隐喻性的概念已经激发了更加丰富的、广为接受的设计策略[33]。著名的复杂性科学研究者约翰·霍兰(John H.Holland)也曾写道:“对于那些大量从事创造性活动的人而言,无论从事文学创作还是科研活动,都会同意这样的结论:隐喻和模型的运用是创造活动的核心。进一步研究隐喻和模型的构建会学到一些新的方式,这些方式使我们能够在对支持创新过程的机制所知不多、甚至根本就不知道的情况下,一样能够加快创新过程。[37]”

表1 生态思想及其对风景园林影响的发展过程Tab. 1 Summary of the developing process of ecological ideologies and their influences on landscape architecture

一个被景观都市主义或生态都市主义学者频繁提及的案例是1982年库哈斯未被采用的拉维莱特公园方案。该方案将一系列相互联系的活动和事件平行组织,呈现一种没有中心、没有主次、没有纵向层级的结构,试图以此产生复杂性。这种设计手法将社会活动所组成的复杂系统类比于生态学中的“横向联系”,因而这个以人工环境为主的设计也是生态的。

在2000年举办的多伦多当斯维尔公园(Downsview Park)设计竞赛中,詹姆斯·科纳团队和妮娜·玛丽·里斯特(Nina-Marie Lister)合作完成的方案将公园的长期发展过程视为一个“生态”系统,并提出了通过适应性管理而促进生态“涌现”的策略。由于当斯维尔公园同时是一个低密度的城市区域,其规划设计、管理和维护过程中必定面临着人类娱乐需求、创造性的设计目标以及生态环境保护之间的矛盾,因此开发方案需要具有适应性、灵活性和阶段性。决策者必须审慎地考虑景观本身的动态演变以及设计师、规划师、管理者多方工作的交叉[36]。

5 结语

综上所述,我们可以看到无论是生态学本身,还是生态学与风景园林结合的方式都是一个发展变化的过程(表1)。

19世纪下半叶,现代科学意义上的生态学的萌芽启发人们将环境视为生命有机体。20世纪60—70年代有学者主张自然至上的价值观,并试图将风景园林提升为一门实证科学。而20世纪80年代之后众多学者试图将风景园林的美学、感性、公众参与和多解性传统与景观生态学相结合的过程,则反映了生态学领域从“生态系统”到“复杂整体”的范式转变。在某种程度上,这一转变也体现了从激进的生态主义过渡到生态学与设计艺术结合的过程。一些学者认为这一结果说明了“生态”已经不再处于风景园林学科体系的核心位置,或认为风景园林归根结底无法完全以科学理性的视角对待[38-39]。另一方面,也有学者认为这一现象并非生态思想的退却,而是生态学本身的转变所带来的,特别是20世纪末之后又出现了以“生态隐喻”为特征的科学和设计思想。由于强调复杂联系的思想一直是风景园林传统的重要组成部分,因而今天的风景园林与生态思想的结合比以往任何时候都更为紧密[28,34]。

无论如何,生态学在发展变化是一个公认的事实,文献中一般涉及到“平衡态”“复杂性”和“生态隐喻”3个阶段或范式类型,这意味着有关生态思想的讨论对象是多样且动态的。同时,当代后实证主义(postpositivism)科学哲学认为科学并非意味着客观理性的优先和独断,与人文精神也非二元对立[40]。因此,在一个科学发展演变的背景中去理解生态理论自身及其对风景园林影响方式的演变过程会更为清晰。总之,今天风景园林中的生态思想是随着生态学研究的不断深入、扩展而发展变化的,是一个内涵丰富的概念,包含多个层次的内容,它们也综合体现在当代风景园林实践之中。

注释:

图1详见参考文献[10];图2 详见参考文献[17];图3 详见参考文献[24];图4 来源于詹姆斯·科纳,艾利克斯·麦克莱恩的《丈量美国景观》(Taking Measures across the American Landscape)。

:

[1]崔玲.达尔文的生态学思想述评[D].大连:大连理工大学,2006.Cui Ling. A Review on Darwin's Ecological Thoughts[D].Dalian: Dalian University of Technology, 2006.

[2]邬建国.景观生态学:格局、过程、尺度与等级(第二版)[M]. 北京:高等教育出版社,2007.Wu Jianguo. Landscape Ecology: Patterns, Scale and Hierarchy (2nd edition)[M]. Beijing: Higher Education Press,2007.

[3]COOK R E. Do Landscapes Learn? Ecology's "New Paradigm" and Design in Landscape Architecture[M]//.Conan M. Environmentalism in Landscape Architecuture,Washington: Dumbarton Oaks, 2000: 115-132.

[4]SOPPELSA P S. The Fragility of Modernity: Infrastructure and Everyday Life in Paris, 1870—1914[D]. Ann Arbor University of Michigan: Dissertations & Theses—Gradworks,2009.

[5]Françoise Choay. The Modern City[M]. New York:George Braziller, Inc., 1969.

[6]SEARNS R M. The evolution of greenways as an adaptive urban landscape form[J]. Landscape & Urban Planning, 1995, 33(1-3): 65-80.

[7]EISENMAN T S. Frederick Law Olmsted, Green Infrastructure, and the Evolving City[J]. Journal of Planning History, 2013, 12(4): 287-311.

[8]郭巍,侯晓蕾.美国都市公园系统之父—查尔斯·埃里奥特[J].中国园林,2011,27(1):77-81.Guo Wei, Hou Xiaolei. Charles Eliot, the Founder of American Metropolitan Parks System[J]. Chinese Landscape Architecture, 2011, 27(1): 77-81.

[9]BATTY M, MARSHALL S. Thinking Organic, Acting Civic: The Paradox of Planning for Cities in Evolution[J].Landscape and Urban Planning, 2016.

[10]彼得·霍尔.明日之城:一部关于20世纪城市规划与设计的思想史(第三版)[M].上海:同济大学出版社,2009.Hall P. Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century (3rd edition)[M]. Shanghai: Tongji University Press, 2009.

[11]刘易斯·芒福德. 城市发展史:起源、演变和前景[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.Mumford L. The City in History: A Powerfully Incisive and Influential Look at the Development of the Urban Form through the Ages[M]. Beijing: China Architeture & Building Press, 2004.

[12]伊恩·伦诺克斯·麦克哈格.设计结合自然[M].天津:天津大学出版社,2008.McHarg I L. Design with Nature[M]. Tianjin: Tianjin University Press, 2008.

[13]尤金·奥多姆.生态学基础(第5版)[M].北京:高等教育出版社,2008.Odum E. Fundamentals of Ecology (5th edition) [M].Beijing: Higher Eduvcation Press, 2008.

[14]SPIRN A W. IAN MCHARG, Landscape Architecture,and Environmentalism: Ideas and Methods in Context[J].Environmentalism in Landscape Architecture, 2000, 22: 97-114.

[15]MCHARG I L, SUTTON J. Ecological Plumbing for the Texas Coastal Plain: The Woodlands New Town Experiment[J]. Landscape Architecture, 1975, 65(1): 78-89.

[16]彼得·沃克,梅拉妮·西莫.看不见的花园:探寻美国景观的现代主义[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.WALKER P, SIMO M. Invisible Gardens: The Search for Modernism in the American Landscape[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2009.

[17]弗雷德里克·斯坦纳.复杂性的表达[J].景观设计学,2013,1(6):44-63.STEINER F. Representing Complexity[J]. Landscape Architecture Frontiers, 2013, 1(6): 44-63.

[18]Eckbo G. The Designer as Anonymous Transformer[J].Landscape Architecture, 1970, 61: 16.

[19]KRIEGER M, LITTON B. Design with Nature by Ian McHarg (book review) [J]. Journal of the American Institute of Planners, 1971, 37: 50-52.

[20]VON BERTALANFFY L. General System Theory:Foundations, Development, Applications[M]. New York:George Braziller, 1968.

[21]郝柏林.复杂性的刻画与“复杂性科学”[J].科学,1999,51(3):3-8.Hao Bolin. Characterization of Complexity and "the Science of Complexity" [J]. Science, 1999, 51(3): 3-8.

[22]FORMAN R T T. Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions (1995)[M]. Washington, D.C.:Island Press, 2014.

[23]米歇尔·沃尔德罗普.复杂:诞生于秩序与混沌边缘的科学[M].上海:三联书店,1997.Waldrop M. Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos[M]. Shanghai: Joint Publishing Company, 1997.

[24]CANTWELL M D, FORMAN R T T. Landscape Graphs: Ecological Modeling with Graph Theory to Detect Configurations Common to Diverse Landscapes[J].Landscape Ecology, 1993, 8(4):239-255.

[25]AHERN J. Greenways as a Planning Strategy[J].Landscape and Urban Planning, 1995, 33(1): 131-155.

[26]Proctor J D, Larson B M H. Ecology, Complexity, and Metaphor[J]. Bioscience, 2005, 55(12): 1065-1068.

[27]Pickett S T A, Cadenasso M L, Mcgrath B. Resilience in Ecology and Urban Design[M]. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013.

[28]NORTH A, WALDHEIM C. Landscape Urbanism:A North American Perspective[M]//STA Pickett, ML Cadenasso, B Mcgrath. Resilience in Ecology and Urban Design. Springer Netherlands, 2013: 391-406.

[29]STEINER F, YOUNG G, ZUBE E. Ecological Planning:Retrospect and Prospect[M]// The Ecological Design and Planning Reader. Island Press/Center for Resource Economics, 1988: 72-90.

[30]Naveh Z. What is Holistic Landscape Ecology?A Conceptual Introduction[J]. Landscape and Urban Planning, 2000, 50(1—3): 7-26.

[31]PICKETT S T A, CADENASSO M L, CHILDERS D L,et al. Evolution and Future of Urban Ecological Science:Ecology in, of, and for the City[J]. Ecosystem Health &Sustainability, 2016, 2(7): e01229.

[32]杰克·埃亨.人类世城市生态系统:其概念、定义和支持城市可持续性和弹性的策略[J].景观设计学,2016,4(1):10-21.AHERN J. Novel Urban Ecosystems: Concepts, Definitions and a Strategy to Support Urban Sustainability and Resilience[J]. Landscape Architecture Frontiers, 2016, 4(1):10-21.

[33]WELLER R. Between Hermeneutics and Datascapes:a Critical Appreciation of Emergent Landscape Design Theory and Praxis through the Writings of James Corner 1990-2000 (Part Two)[J]. Landscape Review, 2001, 7(1):25-43.

[34]莫森·莫斯塔法维.生态都市主义[M].南京:江苏科学技术出版社,2014.Mostafavi M. Ecological Urbanism[M]. Nanjing: Phoenix Science Press, 2014.

[35]CORNER J. Ecology and Landscape as Agents of Creativity[M]// Thompson G F, Steiner F R. Ecological Design and Planning, New York: John Wiley, 1997: 80-108.

[36]LISTER N M. Sustainable Large Parks: Ecological Design or Design Ecology[M]// Czerniak J, Hargreaves G,Beardsley J. Large Parks. New York: Princeton Architectural Press, 2007: 35-58.

[37]约翰·霍兰.涌现:从混沌到有序[M].上海:上海科学技术出版社,2001.Holland J. Emergence: From Chaos to Order[M]. Shanghai:Shanghai Science & Technology Press, 2001.

[38]刘新宇,刘纯青.伊恩·麦克哈格与约翰·西蒙兹生态思想比鉴[J].风景园林,2015(10):6-111.Liu Xinyu, Liu Chunqing. A Comparative Study on the Ecological Ideas between Ian L. McHarg and John O.Simonds[J]. Landscape Architecture, 2015(10): 6-111.

[39]CORNER J. A Discourse on Theory I: "Sounding the Depths" —Origins, Theory, and Representation[J]. Journal of Pain, 2011, 12(4): 52-52.

[40]Morçöl G. What Is Complexity Science? Postmodernist or Psotpositivist?[J]. Emergence, 2001(1): 104-119.