从生态学语言向景观生态规划设计语言的转化途径

1 问题的提出

今天,在生态文明成为国家战略背景之下,景观规划设计肩负着从土地与空间层面缓解人居矛盾,协调人与自然关系的重大使命,“生态性”已成为景观规划设计的首要议题。但如何将既有的生态知识有理、有据、有效地应用于景观规划设计实践之中,仍处于一种千人千面、仁者见仁的探索阶段。形成上述现象的原因在于:一方面,风景园林生态规划设计必须基于对生态学概念、原理与方法的理解与掌握,否则将失去规划设计的科学性及其基础支撑;另一方面,对于复杂庞大的生态学体系,无法通过简单借用其表面性的知识与方法,来真正落地指导景观的空间与土地层面的规划设计。换言之,生态学自身的发展形成了一套以科学性为特点的“生态学语言”体系,包括大量的术语、定理、公式、理论与方法等;而景观规划设计则是基于“空间设计语言”体系,表现为土地分区、空间布局、要素组织等规划设计内容,二者语言形式上的异同导致了其在具体转化过程中仍存在一些阻碍。总之,如何从科学性主导的生态学语言转化为空间性主导的景观规划设计语言,是必须面对的关键性问题。

围绕生态学基础知识与景观规划设计实践的关系,既往研究做出了如下代表性探索。一是聚焦于两者发展的历史关系研究,其代表是恩杜比斯(Ndubisi F)的《生态规划:历史比较与分析》,该书将整个生态规划划分为六大范式,并明确冠以相应的生态学称谓,如应用生态系统生态学范式、应用人文生态学范式、应用景观生态学范式等,明确指出生态学发展对于生态规划(基本等同于“景观生态规划设计”)发展的历史推动性,并且在应用景观生态学范式中,提到“景观生态学基础上的空间导则”(Landscape-ecologybased spatial principles),这非常具有启发意义(参见本文第3部分的讨论)。恩杜比斯的上述观点被国内外很多学者认可并达成共识[1-4]。二是聚焦于生态学原理(思想、理论等)在景观设计中如何应用的法则研究。《风景园林设计中有关生态学原理的初步思考》提出了若干应用法则,如系统与整体优化、尊重场地自然特征、利用乡土资源等原则[5-7]。第三类研究聚焦在景观生态规划设计语言体系的建构上,如王云才团队自2009年围绕景观图式语言所开展的一系列工作,已经相当完整地建构了一套生态规划设计语言体系[8-10]。除此之外,很多学者在各种场合都对两者的关系做出过不同视角的阐述[11-12],如王志芳提出“设计科研”体系方法来弥补传统科研(生态知识)与设计实践(生态实践)之间的错位关系[13-15]。均彰显出这一话题的热度、复杂度和开放度。

总体而言,虽然两者关系的探讨已经持续了相当时间,但围绕如何找出将生态学语言转化为景观规划设计语言的有效途径,仍未有定论。而这正是本文研究的目标所在,即建立一种逻辑严密(能够明确揭示生态学原理与景观规划设计的核心关系)、步骤清晰(有一套明确的、程式化的操作步骤可依循)、简单有效(能够保证该途径容易理解、便于操作并能够有效达到生态目标)的转化途径。

2 景观生态规划设计体系:从生态学基本原理到景观生态规划设计实践的3个层次

现代景观规划设计学科自19世纪中叶出现之日,就以协调人与万物的关系为终极目标,其核心工作是从土地与空间层面协调人与自然、人与人及人与自身的关系,形成了生态性、社会性和艺术性这三大基本特性。有关景观规划设计“生态性”的相关研究,渐渐形成了相对独立的研究领域,在国际上称为Landscape Planning(以下简称“LP”),中文称为“景观规划”,它是景观规划设计重要的研究领域。也有学者为了突出该名称中的“生态性”及“规划与设计”,将其称为Landscape Ecological Planning and Design(以下简称“LEPD”),对应中文“景观生态规划设计”。本研究认同 LEPD这个概念,并在该概念基础上进行了如下探索与推进。

通过研究LEPD与生态学发展之关系,会发现生态学及生态思想的发展对于推动LEPD的发展具有重要的作用。19世纪60年代,奥姆斯特德(F. L. Olmsted)首次提出“景观设计学”(Landscape Architecture)的概念,同一时期郝克尔正式提出“生态学”(Ecology)的概念,随后数十年LP概念在哈佛大学渐渐形成,生态学观念也渐渐介入到LP的发展中。20世纪60年代,在《设计结合自然》中,麦克哈格(Lan McHarg)明确提出“地域生态规划”(regional ecological planning)的概念[2],明确提出将生物生态学的适应性原理应用到LP中来,开启了LP的生态维度,使生态学主导的LEPD正式登上了历史舞台。80年代之后,迎来了景观生态学的蓬勃发展时期,福尔曼(Richard T.T. Forman)在《景观生态学》中明确提出格局—过程原理,提出了“斑块—廊道—基质”的空间模式,有力推动了LEPD在宏观尺度及空间语言方面的发展。1990年至今,在人类生态学、全球生态学的推动下,纳维(Zev Naveh)提出了整体人类系统概念(Total Human Ecosystem),使LEPD进入了全球尺度上、人与自然高度整体化的发展时期[16]。通过150多年来两者关系的分析,我们认为LEPD的发展始终离不开生态学的发展推动。

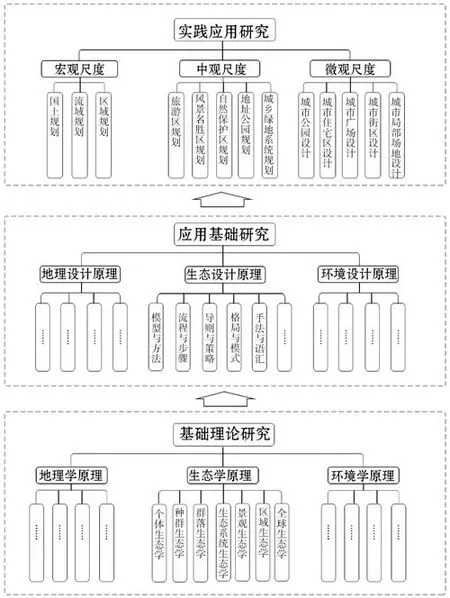

研究LEPD业已形成的理论内涵及实践体系,发现生态学与LEPD的体系密不可分。首先,对于LEPD的内涵研究,综合国内外学者对于LEPD内涵的描述,他们从各自角度强调了LEPD是建立在各种生态学原理之上的(图1),换言之生态学原理是LEPD的基础理论支撑。其次,从LEPD的应用或实践外延来看,目前LEPD具备多尺度、多类型、多领域的特点。如在尺度方面,从大尺度空间的国土、流域、区域土地利用到中等尺度的旅游区、风景名胜区、自然保护区及城市市域空间,再到小尺度的城市公园、居住区、街区以及更小尺度的场地设计等领域均有涉及。这些LEPD的实践领域反映出人类社会对于LEPD专业方向的本质需求,是LEPD应用研究的最终实践落地的指向。从上述两方面看,生态学是LEPD的基础支撑,而LEPD是生态学的应用发展。

1 国内外学者对景观生态规划设计概念的描述The description of the concept of LEPD by domestic and foreign scholars

综合以上分析及有关学者的研究成果[17],我们可以从更大范围、更具前瞻性的视野中得到LEPD的研究体系,形成基础理论研究、应用基础研究和实践应用研究3个层次(图2)。在体系的最底端,LEPD的基础理论研究部分涉及了多个基础学科领域及其基本原理,主要包含以生态学、地理学、环境学为代表的自然科学基本原理,这些原理能够帮助LEPD从本质上认识多种生态、地理等自然现象、揭示普遍性的自然规律,使得LEPD具有一个坚实的科学理论基础。在体系的最顶端,LEPD的实践应用研究则是面向社会的各种生态问题与实践需要开展的,是对于多个实践尺度、类型及领域的项目开展的具体规划设计手法与实践操作程序,能够展现出风景园林生态规划设计这一交叉学科的巨大涵盖面和无限发展潜力。

LEPD的基础理论研究是由多个学科理论共同构成的,包含了各学科的基本原理及其相互交叉融合形成的相关原理知识。而这些原理知识需要和具体的空间营造方法与技术相结合,才具备转化为LEPD自身可操纵的实际项目进行应用指导及落地的可能性,这一结合过程产生的相关理论、技术、方法都可称之为LEPD应用基础研究。因此,LEPD应用基础研究主要包括建立在基础理论之上的,面向空间规划设计的各种应用性理论、方法与技术研究,我们将其简称为生态设计原理、地理设计原理及环境设计原理。由于这些空间设计原理是面向实践应用而开展的,通常体现为生态规划设计中所使用的各种模型、方法、流程、步骤,以及能够被空间化转换的策略、导则、格局、模式、手法与语汇。在LEPD体系中,应用基础研究部分是基础理论研究与实践应用研究的桥梁,也正是它扮演着将生态学语言转化为景观生态规划设计空间语言的重要中间角色,它也是我们通常所说的景观生态规划设计原理的真正内涵所指。

3 空间导则与空间格局作为过渡概念:一个跨越生态学语言到达景观生态规划设计空间语言的经典方法

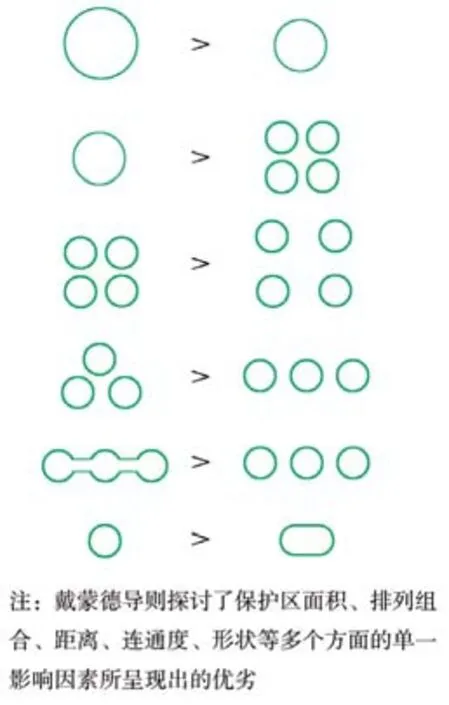

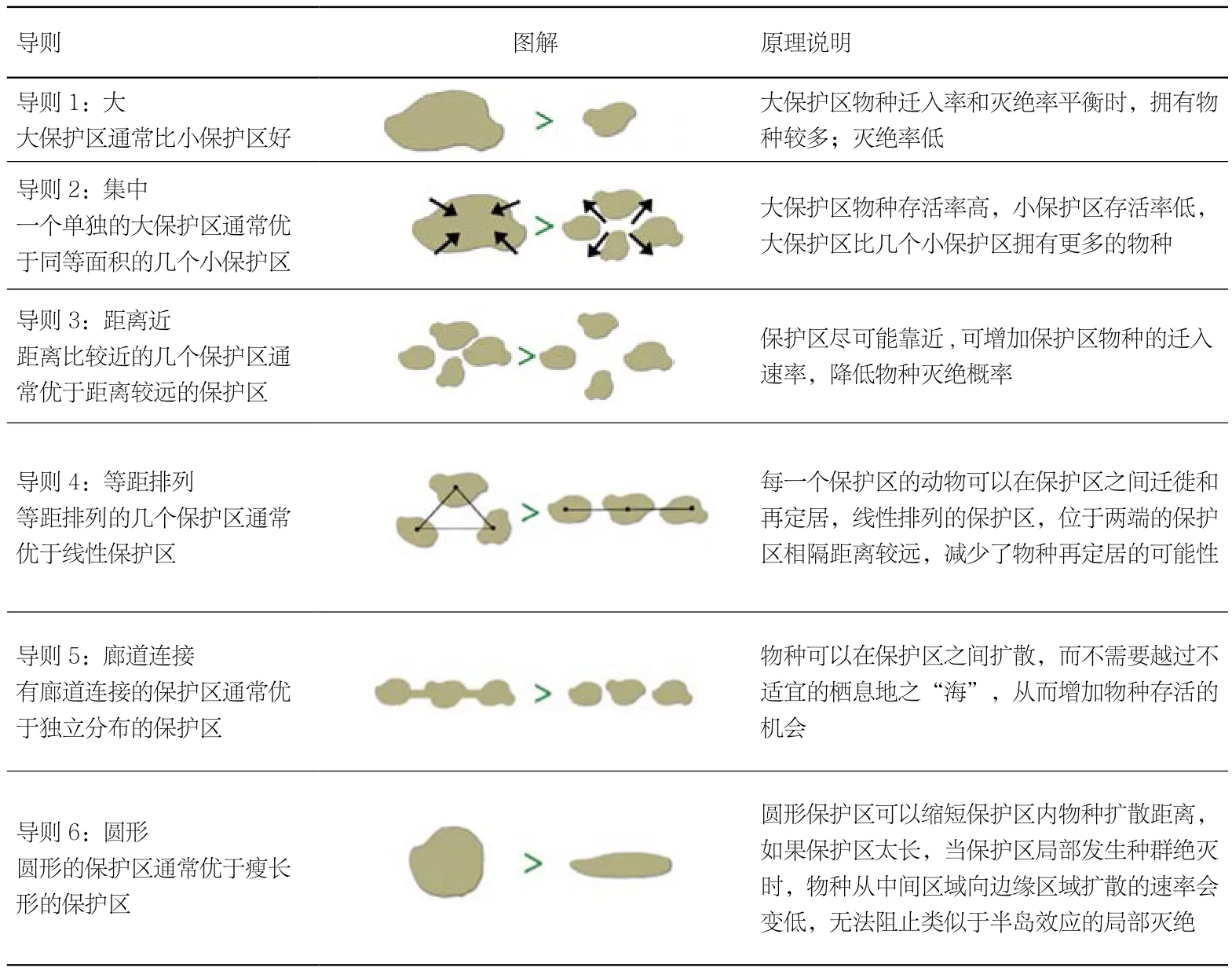

上述研究表明,要想将基础理论转化为实践应用,即将生态学语言转化为风景园林的空间语言,必须要通过应用基础研究这一重要桥梁,恩杜比斯将这一桥梁理解为从原理到实践之间的“过渡性概念”。在既往研究中,最具代表性的过渡性概念是戴蒙德根据岛屿生物地理学推导出的六类“空间导则”(spatial principles),该导则后来被称为“戴蒙德导则”(Diamond Principe)[18](图3)。而后,福尔曼的集聚间有离析原理以及类似的物种栖息地修复、栖息地网络规划与绿道建设等导则或模式也被相继提出,这些导则被统称为景观生态学基础上的空间导则。在景观生态规划的发展过程中,由于景观格局与过程在不同时空尺度下具有复杂的相互作用关系,生态规划者没有足够的时间去开展实证研究来确证这些导则与原理之间的关系,因而必须依赖于景观生态学研究和保护生物学等的学科知识。景观生态学者们用清晰的空间原理与导则来表达学科知识,以促进可持续景观空间布局的创造,因而如“戴蒙德导则”等一系列的空间导则或模式在历史的长河中被大量地记录下来。因此,要想使LEPD的理论基础顺利转化为实践应用,就必须对这些应用基础研究层次中的过渡性概念进行深入地挖掘与研究,并通过它联通三者之间的对应关系,才能使生态学语言顺利转化为风景园林的空间语言。以下我们将深入剖析基于岛屿生物地理学原理开展自然保护区规划的经典案例,从中得到提炼“空间导则与空间格局”的逻辑方法。

3.1 岛屿生物地理学的基础原理:物种—面积理论和均衡理论

2 景观生态规划设计的三大层次研究体系Three levels of LEPD research system

3 戴蒙德六大空间导则Six principles of sapce form Diamond

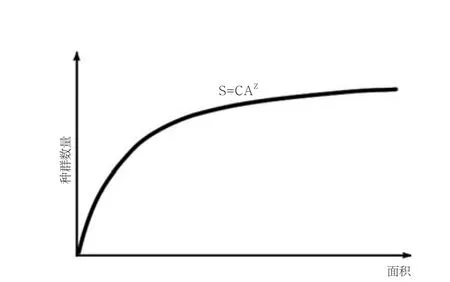

岛屿,为发展和检验自然选择、物种形成及演化以及生物地理学领域的多个理论假设,提供了重要的天然实验室。伴随着19世纪达尔文时代生物地理学的蓬勃发展,岛屿研究逐渐发展成为一门独立的学科。岛屿生物地理学这门独立学科的核心问题是寻找影响孤立自然群落中物种丰富的各种因素。1921年,Archenius和Gleason提出了“物种—面积”关系理论模型:S=CAZ(S—物种丰富度;A—面积;C—物种丰富密度;Z—参数,一般为0.18~0.35)(图4)。

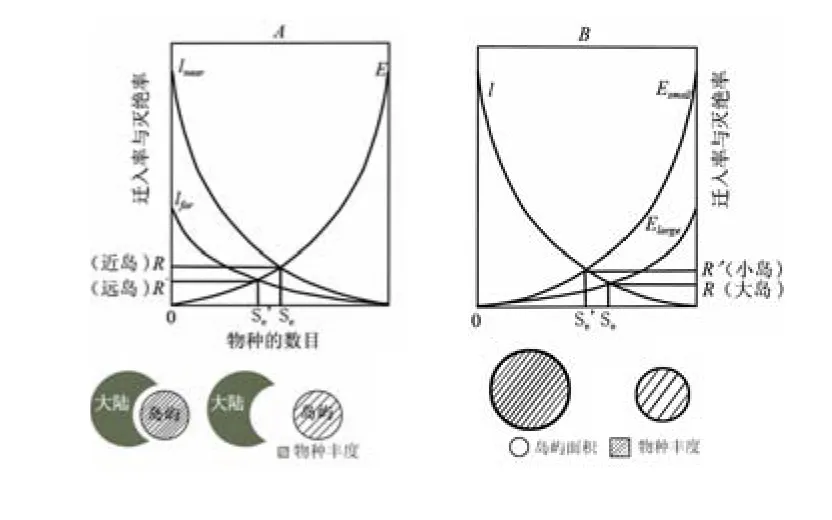

然而,物种—面积理论只是一种经验统计关系,在其应用中很多时候与观察到的情况不符。1967年,MacArthur和Wilson提出了著名的“均衡理论”,首次从动态方面定量阐述了物种丰富度与面积及隔离程度之间的关系[19],认为岛屿物种丰富度取决于物种的迁入率和灭绝率,而迁入率和灭绝率与岛屿的面积和隔离程度有关。由此提出了距离效应和面积效应(图5),即灭绝率为定值时,岛屿与大陆的距离越近,迁入率越高,物种丰度就越高;迁入率为定值时,面积越大,灭绝率越低,物种丰度就越高[20]。

综上,通过对原理机制的解析,我们可以列出原理揭示的“生态学现象”及其“变量关系”:S=f(X),(S为species,即代表岛屿上的物种数量,X为影响S的各种因素),得出的物种多样性与斑块特征的函数关系如下:

S=f(+生境多样性,+/-干扰,+面积,+年龄,+基质异质性,-隔离,-边界不连续性)[21]

从该关系式中,我们进一步仅提取与空间有关的内容,则可以得到如下保护区的生物物种多样性和空间特征的函数关系:S=f(+面积,-隔离,+/-形状,其他)。该函数式清晰地揭示出了影响岛屿物种丰富度的各类空间因素主要是面积大小、隔离程度、岛屿形状以及其他因素。随着岛屿生物地理学的发展,“岛屿”概念被扩展到各个孤立的地理景观之中,为大量空间规划实践提供了理论指导。

3.2 生物地理学基础上的空间应用导则:自然保护区规划设计的六大导则

自然保护区作为一种特殊功能的地理景观,也被认为是类似于水体岛屿的“陆地生境岛”。根据上述函数关系,戴蒙德于1975年提出了一组自然保护区设计的几何模型,即“戴蒙德导则”(图3),我们将该导则视为重要的过渡性概念。根据该导则,自然保护区规划设计的六大导则应运而生(表1),其中包括面积相关导则(导则1、2),隔离相关导则(导则3~5)及形状相关导则(导则6)。

3.3 空间导则的实践应用研究:2种保护区典型空间模式及其应用案例

4 “ 物种—面积”理论模型The model of species-area theory

5 动态均衡理论的图示模型The graphical model of dynamic equilibrium theory5-1 距离效应Distance effect5-2 面积效应Area effect

表1 自然保护区规划设计的六大导则Tab.1 Six guiding principles for the nature reserve planning and design

通过对上述六大导则关系模型的情境化,在具体案例中,我们可以进一步提出2种基于自然保护区规划设计的“典型空间模式”,即保护区圈层模式和保护区网模式(表2),保护区圈层模式是依据1971年联合国“人和生物圈计划”的生物圈保护区思想而提出,该模式认为一个科学合理的自然保护区应分别由核心区、缓冲区和实验区3个不同内容的片区组成。核心区指因具备重要或潜在生物栖息地条件而划定的区域,该区域内生物群落与生态系统应受到最高等级的保护,通过禁止一切与保护无关的开发、建设等人类活动降低对区域的干扰,从而为生物提供优质生境;缓冲区指围绕核心区周边建设的协调性区域,该区域应在环境要素上与核心区具备一定的一致性,同时可以适度开展部分不具破坏性的人类活动;实验区则是在缓冲区环境要素一致性基础上的另一次开放,它的目的在于保证整体规划区域一致性并适度满足了一定人类需求,因此该区域允许进行一定的游憩、建设乃至经济活动[22]。该模式合理运用了保护区六大导则中的导则1、导则2和导则6,体现了“又大又圆又集中”的空间特征。

保护区圈层模式应用的典型案例为哈尔滨群力湿地公园,该项目的设计目标之一是要最大程度地保护场地内部原生天然湿地。具体策略表现为借鉴自然保护区圈层模式,将天然湿地作为“核心区”,面积尽可能最大化,边界尽可能接近圆形,内部尽可能完整且无人工干扰。此外,在核心区外建立了环形缓冲区(人工湿地),达到对外界不良干扰进行屏蔽,对场地内部原生湿地起到保护和过渡作用。

“保护区圈层模式”的诞生对自然保护区规划设计具有重大的实践意义,但与此同时随着实践的深入,研究也发现了一些缺陷。在进行空间格局与生态过程的对应分析时,我们发现动物的迁徙与扩散并不会完全按照保护区圈层模式。这是由于人们在保护、保育规划中通常只简单地划定保护区的基本范围,却很少涉及能够促进多生境之间生物沟通的生境廊道,从而导致很多规划设计难以有效阻止种群减少和生物多样性降低的趋势。为应对此类问题,“保护区网模式”应运而生,该模式是在汲取圈层模式优点的基础上,着重于破碎生境的重新连接,认为通过生境走廊可将保护区之间或与其他隔离生境相连,最终将不同区域的保护区连接构成保护区网。

石花洞风景名胜区景观生态规划则运用了保护区网模式构建了保护性的安全生境网络和节点,从而对多个保护区的生物多样性维护与提升提供了良好条件,这其中包括对重点栖息地进行保护;多栖息地之间利用生境廊道连接;运用缓冲带营造多生境的隔离格局并减小人类活动对生物及生境的干扰。而其中的核心正是生境廊道的建立,它将重点保护的栖息地连接起来形成多生境网络,削弱景观破碎化对野生动物物种多样性的影响,起到改善野生动物生存环境的作用(表2)。

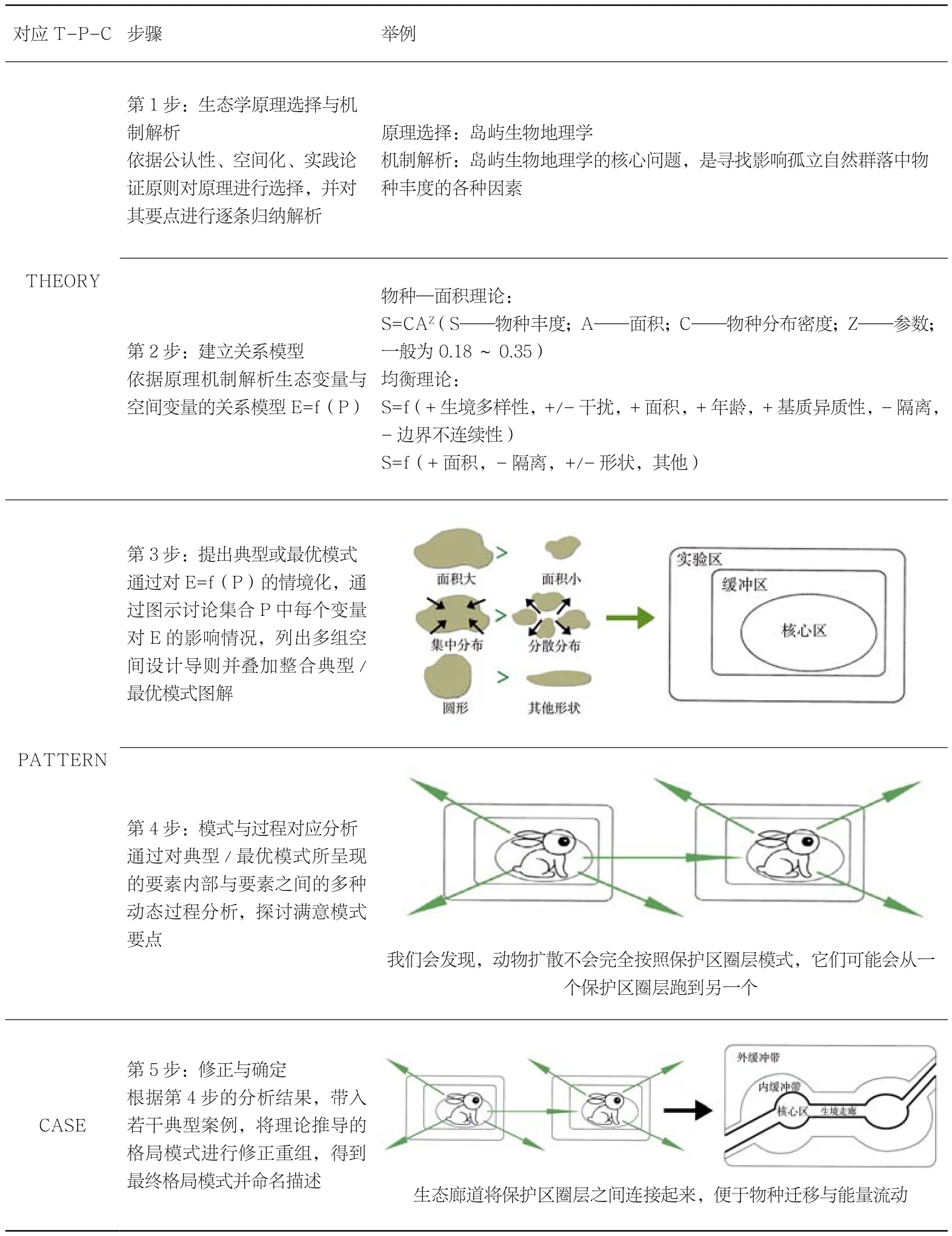

4 从生态学语言转向景观生态规划设计语言:T-P-C途径指导下的5步骤方法

通过剖析基于岛屿生物地理学原理开展自然保护区规划的过程,特别是对上文推导过程的总结与提炼,笔者团队详细梳理了生态学的基础理论体系,最终筛选提炼出24条可以被规划设计空间化的生态学基本原理,这些原理涵盖了从个体、种群、群落、生态系统、景观、区域、全球这7个层次的生态学体系,并按照上述逻辑进行了成功推导。综上所有总结与提炼工作,本研究提出了从生态学语言转向风景园林设计语言的T-P-C途径,即从Theory(生态学原理)推导得到Pattern(基于生态原理的设计空间导则与空间格局),并最终通过Case(有效实践案例)进行应用检验与修正。T-P-C途径能够将LEPD的3个层次的研究内容完整体现,但仍然需要一套逻辑严密的、程式化的操作步骤与方法来实现。故笔者提出了如下一套5步骤转化方法(表3),具体步骤详解可见于《图解景观生态规划设计原理》04讲[23]。

表3 T-P-C途径指导下的5步骤方法Tab. 3 The 5-step method under the guidance of T-P-C approach

5 结语:构建属于景观生态规划设计特有的空间语言

围绕如何找出将生态学语言转化为景观生态规划设计语言的有效途径,较之既往研究,T-P-C途径指导下的5步骤方法能够达到逻辑严密、步骤清晰、简单有效这3条标准,因而是较为成功的路径。但在与同行的交流过程中,也听到对于该途径的不同声音。

一是质疑该途径的普适性,即对于生态学的众多且复杂的原理,T-P-C途径是否都可以适用。对于该问题,笔者团队通过近6年的工作,详细梳理了生态学的基础理论体系,最终筛选提炼出24条可以被设计空间化的生态学基本原理,这些原理涵盖了从个体、种群、群落、生态系统、景观、区域、全球等全部7个层次的生态学体系,其成果集中体现在《图解景观生态规划设计原理》一书中,该书已于2017年11月出版,证明T-P-C途径具有广泛的普适性。

二是质疑该途径的逻辑范式,即认为T-P-C策略是基于生态学原理推导而来,本质上是一种生态学学科视角主导下的“生态学本体范式”,而景观规划设计目前更需要的是找到基于学科自身特点的设计语言体系,即立足于风景园林学自己独特的学科领域、要解决的核心问题以及研究方法之上的“风景园林本体范式”研究。笔者从两方面来回应上述质疑。首先,从自我辩护的角度来讲,笔者认为风景园林学科(或至少是景观规划设计)总体上是一门面向实践的应用性学科,这决定了它必须建立在很多能够提供基础理论的学科之上,其本身很难直接产出基础性的研究成果,因此景观规划设计无法割舍与生态学等学科的“基础与应用”的角色对应关系。换言之,无论是追溯历史、驻足当下或放眼未来的学科形势,风景园林可能永远无法摆脱自身的应用学科性质;无论是解决实践问题还是发展自身学科知识体系,风景园林都不可能离开生态学等自然科学的指导。其次,从风景园林学科独立发展的诉求来看,笔者承认我们的确需要认真思考“风景园林需要怎样的生态学”这一关键问题。风景园林的生态性不能被动地等待生态学的发展来推动,不能完全依附于生态学应用研究的发展,而应该在“拿来主义”的基础上,通过自身的理论发展与实践检验找到属于自己的句子,找到来自自身的语言,建构属于景观生态规划设计特有的空间语言体系,实现从生态学语言向景观生态规划设计语言的根本转化,而本研究所提出的生态学基础之上的“空间导则”与“空间模式”,正是属于景观规划设计自己的句。

注释:

①图1、2、6由费凡自绘,图3、4来源于参考文献[23],图5根据Brown J H, Gibson A C. Biogeography[M].London: The C.V. Mosby Company, 1983. 改绘。

②表1根据“俞孔坚. 与水涝共生—哈尔滨群力国家城市湿地公园[J]. 广西城镇建设, 2013(10):74-80. ”与“俞孔坚, 黄刚, 李迪华,等. 景观网络的构建与组织—石花洞风景名胜区景观生态规划探讨[J]. 城市规划学刊, 2005(3):80-85. ”中的资料改绘;表2为作者自绘。

:

[1]恩杜比斯. 生态规划历史比较与分析[M].北京:中国建筑工业出版社,2013.Ndubisi F. Ecological planning: A historical and comparative synthesis[M]. Beijing: China Architecture & Building press,2013.

[2]俞孔坚,李迪华. 景观设计:专业学科与教育[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2003.Yu Kongjian, Li Dihua. Landscape architecture: the profession and education[M]. Beijing: China Architecture &Building Press, 2003.

[3]于冰沁,田舒,车生泉. 从麦克哈格到斯坦尼兹—基于景观生态学的风景园林规划理论与方法的嬗变[J]. 中国园林,2013(4):67-72.Yu Bingqin, Tian Shu, Che Shengquan. From McHarg to Steinitz: Transmutation of theories and methods in the field of landscape architecture based on landscape ecology[J].Chinese Landscape Architecture, 2013(4): 67-72.

[4]文克·E·德拉姆施塔德,詹姆斯·D·奥尔森,理查德·T·T·福曼.景观设计学和土地利用规划中的景观生态原理[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.Dramstad W E, Olson J D, Forman R T T. Landscape ecology principles in landscape architecture and land-use planning[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,2010.

[5]杨芊芊. 风景园林设计中有关生态学原理的初步思考[D].北京:北京林业大学, 2011.Yang Qianqian. Preliminary consideration of ecology principles in Landscape design[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2011.

[6]黄志新. 生态学理论与风景园林设计理念—试论生态思想在风景园林实践中的应用[D]. 北京:北京林业大学,2004.Huang Zhixin. The ecological theories and landscape architecture's conception—Preliminarily exploration the ecological theories' application in landscape architecture[D].Beijing: Beijing Forestry University, 2004.

[7]廖飞勇. 风景园林生态学[M]. 北京:中国林业出版社,2010.Liao Feiyong. Landscape ecology[M]. Beijing: China Forestry Publishing House, 2010.

[8]王云才. 传统地域文化景观之图式语言及其传承[J]. 中国园林,2009,25(10):73-76. Wang Yuncai. The pattern language and its inheritance of traditional local cultural landscape[J]. Chinese Landscape Architecture, 2009, 25(10): 73-76.

[9]王云才. 景观生态化设计与生态设计语言的初步探讨[J].中国园林,2011(9):52-55.Wang Yuncai. Landscape ecological design and ecodesign language[J]. Chinese Landscape Architecture,2011(9): 52-55.

[10]王云才. 论景观空间图式语言的逻辑思路及体系框架[J].风景园林, 2017(4):89-98.Wang Yuncai. The logical thinking and framework of landscape space pattern language[J]. Landscape Architecture, 2017(4): 89-98.

[11]于志远. 风景园林与生态[J]. 风景园林,2011(1):146-155.Yu Zhiyuan. LA and ecology[J]. Landscape Architecture,2011(1): 146-155.

[12]高江菡,张凯莉,周曦. 关于风景园林中"生态设计"与常规设计的关系问题初论[J]. 风景园林,2014(5):110-113.Gao Jianghan, Zhang Kaili, Zhou Xi. Reflection and discussion of ecological design and conventional design in landscape architecture[J]. Landscape Architecture,2014(5): 110-113.

[13]王志芳. 生态实践智慧与可实践生态知识[J]. 国际城市规划,2017(4):16-21.Wang Zhifang. Ecophronesis and actionable ecological knowledge[J]. Urban Planning International, 2017(4): 16-21.

[14]王志芳,李明翰. 如何建构风景园林的“设计科研”体系?[J]. 中国园林,2016,32(4):10-15.Wang Zhifang, Li Minghan. How to Frame Design Research Paradigm of Landscape Architecture?[J]. Chinese Landscape Architecture, 2016, 32(4): 10-15.

[15]Wang Z, Tan P Y, Zhang T, et al. Perspectives on narrowing the action gap between landscape science and metropolitan governance: Practice in the US and China[J].Landscape & Urban Planning, 2014, 125(3): 329-334.

[16]于冰沁,田舒,车生泉. 生态主义思想的理论与实践[M].北京:中国文史出版社,2013:38-161.Yu Bingqin, Tian Shu, Che Shengquan. Theories &peactices of ecologism on modern western landscape architecture[M]. Beijing: Chinese Wenshi Press, 2013: 38-161.

[17]王绍增. 论风景园林的学科体系[J]. 中国园林,2006,22(5):9-11.Wang Shaozeng. On the disciplinary system of landscape architecture[J]. Chinese Landscape Architecture, 2006,22(5): 9-11.

[18]Diamond J M. Colonization of exploded volcanic islands by birds: the super tramp strategy[J]. Science,1974, 184: 803-806.

[19]王虹扬,盛连喜. 物种保护中几个重要理论探析[J]. 东北师大学报:自然科学版, 2004, 36(4):116-121.Wang Hongyang, Sheng Lianxi. Review on the main theories of conservation biology[J]. Journal of Northeast Normal University: Natural Science, 2004, 36(4):116-121.

[20]高增祥,陈尚,李典谟,等. 岛屿生物地理学与集合种群理论的本质与渊源[J]. 生态学报,2007, 27(1):304-313.Gao Zengxiang, Chen Shang, Li Dianmo, et al. Origin and essence of island biogeography and metapopulation theory[J]. Acta Ecologica Sinica, 2007, 27(1): 304-313.

[21]郑淑华,王堃,杨胜利,等. 陆岛的概念及其基本理论[J]. 草原与草业,2011, 23(1):1-8.Zheng Shuhua, Wang Kun, Yang Shengli, et al. The concept and basic theories of land island[J]. Inner Mongolia Prataculture, 2011, 23(1): 1-8.

[22]岳邦瑞,康世磊,江畅. 城市—区域尺度的生物多样性保护规划途径研究[J]. 风景园林, 2014(1):42-46.Yue Bangrui, Kang Shilei, Jiang Chang. Discussion on the biodiversity protection planning methods based on urbanregional scale[J]. Landscape Architecture, 2014(1): 42-46.

[23]岳邦瑞,等. 图解景观生态规划设计原理[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2017:33-42.Yue Bangrui, et al. Graphic principles of landscape ecology planning and design[M]. Beijing: China Architecture &Building Press, 2017: 33-42.