国际秩序转型视域下中国的角色转换

刘雨辰 杨鲁慧

(1.济南大学 政法学院,山东 济南 250022;2.山东大学 亚太研究所,山东 济南 250100)

崛起的中国在国际秩序中应该充当什么角色?中外学界众说纷纭,尚无定论。对这一问题的探讨和回答,有利于激发对国家角色的学术讨论,也有助于回应个别国家对中国角色的恶意抹黑,为中国的和平发展提供一些学理上的思考。国际秩序是国际政治的核心词汇①国际秩序是一个延伸性词汇,它有地区秩序、世界秩序和全球秩序等多种替代名词,本文使用的“国际秩序”是广义上的,涵盖地区和全球等不同层次。,它是指在特定历史时期内,国际社会中由若干数量的国际行为体(主要是指国家或国家集团)依据国际体系的权力分配原则,在一系列共识性的全球治理规范、制度和机制的基础上互动而形成的整体态势。它与国际体系、国际格局存在密切联系,具有宏观性、总体性、全局性和战略性等特征,国际秩序的建立、维持与解构通常能反映国际体系内主要国家行为体力量对比的变化。因此,国际秩序的变动往往意味着国际格局的深刻调整,是观察和理解国际战略生态发展的重要窗口。

当前,世界政治正处于深刻变革阶段,出现了两方面的重要变化:一方面是以中国为代表的一批新兴国家的群体性崛起,另一方面是以国际组织为代表的大量非国家行为体的出现及其在国际事务中日益活跃的表现。这两个显著变化构成了新一轮国际权力转移的基本现实图景。国际力量的大分化、大裂变、大调整意味着国家权力的重新配置,也意味着受权力支配的国际体系与国际秩序也在发生深刻的解构和重构。毋庸置疑,作为新兴国家群体的核心代表,中国与国际秩序的互动举世瞩目,研究成果层出不穷①近年来研究中国与国际秩序互动关系的研究成果可以参见:Ikenberry G.J.,Wang J.&Zhu F.,America,China,and the Struggle for World Order:Ideas,Traditions,Historical Legacies,and Global Visions,New York:Palgrave Macmillan,2015;Dellios R.&Ferguson R.J.,China's Quest for Global Order:From Peaceful Rise to Harmonious World,Plymouth:Lexington Books,2013;Fontaine R.&Rapp-Hooper M.,″How China Sees World Order,″ http://nationalinterest.org/feature/how-chinasees-world-order-15846?page=show,2016-07-05;Stephen M.D.,″States,Norms and Power:Emerging Powers and Global Order,″Journal of International Studies,Vol.42,No.3(2014),pp.888-896;Andornino G.B.&Dossi S.,″China's Regional and Global Role under the′Fifth Generation′of Leaders,″http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2551574,2017-07-05.。本文以中国在国际秩序中的角色设置为观察窗口,借以考察中国崛起与国际秩序转型的互动进程。

一、基本概念的厘定

人类社会中的角色往往是一个行为体社会地位的反映,也意味着特定行为体的一套权利与义务相互匹配的行为规范。换言之,角色本身是由行为体的地位所规定的,其角色变动在某种程度上也反映了行为体的地位调整。在国际政治中,对外政策分析学派把社会学的角色理论引入国际政治研究,认为国家行为和对外政策“围绕着国家在国际体系中的角色的定位和再定位”而变化。该学派把角色理论引入外交政策分析,无疑扩大了角色的使用场域,使其成为观察国家在世界舞台上对外行动的一个重要概念,并使国家的国际角色研究受到中外学者的广泛重视。

霍尔斯蒂认为,国际角色包括角色扮演和角色认知两个方面。国际角色扮演指的是“针对其他国家的态度、决策、反应、义务和功能的行为模式”;国际角色认知指“政策制定者对什么样的角色、义务、规则和行为与他们的国家身份相符合的主观认知和判断,以及对国家在国际体系和次体系中应该具有的功能的认知”[1]245。因此,国际角色产生于国家与他国的互动进程,在国际秩序的场域中,一国的国际角色就是该国“在国际秩序中成为一个什么样的国家”的问题[2]。庞珣认为,国家的“国际角色主要是一个外向的概念,它立足于国家在给定的国际体系中的相对地位,这一地位是国家实力和国家外交关系、行为能力和国际权利与义务的综合作用的结果”[3]134。显然,国家的国际角色涵盖了两层内涵:其一,它必须置于国际秩序中,通过与他国比较和互动才有意义;其二,它有自我属性,包括地位、行为、情感和认知等要素。由于价值偏好的差异,从不同视角考察一国的国际角色往往可以得出不同的结论,从而导致了一国角色设定的差异化。

二、角色转换:一个分析框架

(一)角色分析方法

角色分析方法是对行为体的行为描述、解释和预测的常用方法。在一定时期的关系场域中,行为体的行为选择往往根据自身地位和利益而确定,对相关议题的态度也可以反映出行为体的角色规范。行为体的角色生成与其在特定场域中的地位和对特定议题的态度有关,地位和态度是考察其角色定位的两个重要维度。

地位是一种关系标识,可以表明特定时期中的行为体在一定社会系统中所处的相对位置或存在状况。在社会关系或者国际关系中,地位的获取与丧失都与行为体的自身实力因素具有相关性。通常情况下,实力越强,其地位等级越高,角色的重要性也就越突出。因此,地位是行为体角色生成的物质基础,角色则是行为体地位的社会再现与反映。行为体地位的变化,会直接影响到角色分配的变化;行为体角色转换的背后,往往反映的是自身地位的变动。

态度是考察行为体角色转换的另外一个重要维度,态度不仅规定了行为体的行为取向,同时影响着行为体介入特定事件结果的成败。态度大体上可以划分为三类:消极态度、积极态度和模糊态度。不论哪种类型,其结构一般由三部分组成:主观认知、情感成分、责任承诺。从一般意义上讲,态度是衡量一个行为主体对特定事务立场的一个重要参考指标,也是预期行为的一个重要依据。对外态度的变化,意味着行为体对特定议题的主观认知、情感以及责任承诺等都会发生相应变化,从而直接影响到行为体的角色扮演与角色期待。

(二)国家角色转换的变量选择

在国际社会中,国家的角色也往往是根据国际地位、行为态度等进行角色分配和定位。一国的国际地位指的就是“国家行为和言论在国际范围内的影响力以及对国家间行为、事件所起到的制约作用、导向作用的大小”[4]214。国际地位的传统衡量标准主要是该国的军事、经济和政治实力;除了实力因素,能力特别是战略能力也是评判一国国际地位的重要参考依据。综合实力与战略能力构成了一国对国际事务的影响力,被认为是衡量该国国际地位高低的重要标准。

在国际事务中,一国对国际问题的看法、立场就是一国的态度展现,态度决定了行为,两者是相互统一的。一般来说,一国的国际态度越积极,其履行国际责任的承诺就越有力,对外行为也就越积极;一国的国际态度越消极,其履行国际责任的承诺就越不力,其对外行为也就越消极。

简言之,一国的国际角色实际上是由一国的实力和能力决定的,同时也与该国的对外态度具有相关性逻辑。

(三)角色转换的分析框架

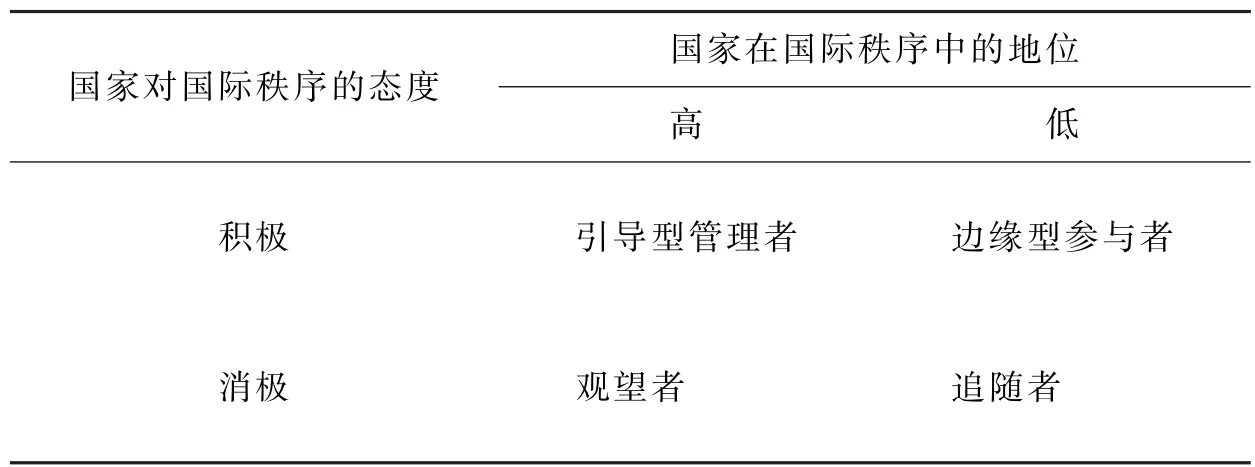

为了探讨一国在国际秩序转型过程中的角色转换,本文选择了国际地位和对外态度两个变量。以该国的国际地位为维度,划分地位高和地位低两种情况;以该国对国际秩序的态度为维度,划分积极态度和消极态度两种情况,从而生成两组变量、四种组合的分析矩阵(见表1),由此建立了一个关于国家在国际秩序中角色转换的分析框架。

第一种情况是高地位与积极态度的组合,即一国在国际上地位高,而且对国际事务的态度整体积极,有意愿在全球治理和国际公共产品供给中担当更多责任。这种情况下,该国在国际秩序中的角色设定就是秩序的管理者。国际秩序的管理者需要具备一定的条件:(1)较高的国际威望;(2)雄厚的国家实力;(3)强大的战略能力;(4)引领国际秩序的国际意愿。没有这些条件,国际秩序的管理者就会缺乏权威性,无法得到国际社会的认同和服从。当然,国际秩序管理者的权威可以通过关键性战争的胜利而获得,也可以通过提供国际公共产品而获得。只有管理者拥有权威,才能构建合法性,才能获得国际社会的集体认同。

表1 国家角色转换的分析矩阵

第二种情况是高地位与消极态度的组合,即一国的国际地位较高,但对国际事务的介入态度比较消极,从而影响到其国际行为。在这种情况下,国家虽然有强大的综合国力支撑,但政府对国际事务的政策比较保守,常常会迫于压力而主张本国优先,奉行孤立主义立场,国际干预的意愿较低,从而使该国在国际秩序中的角色预设只是一个观望者,或是一个维持现状者。出现这种角色选择,或者说导致该国对国际秩序介入意愿较低的因素有以下几种可能:其一,一国的战略决策精英优先处理的主要议程还是在国内;其二,国家战略决策精英的价值偏好比较保守谨慎;其三,是国家战略决策精英理性选择的结果,认为积极干预和过度介入国际事务可能会导致国家整体利益受损,使国家战略成本上升,从而影响大国崛起的速度和质量;其四,一国的战略决策精英缺乏全球主义的精神和战略远见。这种角色的定位实际上是一种韬光养晦策略的表现。

第三种情况是低地位与积极态度的组合,即一国的国际地位较低,但对国际事务的态度比较积极,愿意积极参与国际事务。这类角色实际上是把一国国际地位的限制性因素降到最低的状态,强调国家意愿和态度在行为选择中的作用。积极的参与态度使国家在国际秩序中的角色定位在一个积极参与者上,尽管国力较弱,地位不高,但国际参与意愿较高,愿意承担国际责任,或者说准备深度介入全球治理,管控国际危机。

第四种情况是低地位与消极态度的组合,这种变量组合一般出现在绝大多数中小国家中,其角色身份是大国追随者和服从者。一国自身实力不足,加之能力短板,导致其在国际场域中的活动空间有限,对国际事务的影响力也受到局限,因此,一个国家没有较高的国际地位,自然也就缺乏国际威望,更不用说拥有影响国际事务的社会资本了。同时,在国际地位较低的情况下,一国对国际秩序的态度会陷入消极的状态,从而影响国家在国际秩序中的角色设定。

根据这一分析框架,笔者认为,上述四种角色实际上可以反映出国家在国际秩序中的等级地位。第一种情况是一种有责任、有担当的大国和强国,这类角色往往具有开拓意识和创新精神,能够在国际事务中发挥“领头羊”的作用。第二种情况是一种维持现状的大国,或是在国际事务中倾向于孤立主义的大国,这类角色不愿过度介入国际事务,往往缺乏领导力。第三种情况是一些活跃的中等强国,这类角色通常在地区事务中有一定发言权,努力通过参与国际事务来证明自身的独特性和重要性,但在国际事务中又往往力不从心,是一种典型的“心有余而力不足”的情况。第四种情况往往是小国,这类角色缺乏实力,又不想介入国际政治博弈,只是充当大国的追随者,通过与大国结盟或依附大国以获得利益保障,因此这类国家只是一种典型的“搭便车者”。

三、引导型管理者:国际秩序转型中的中国角色

基于国家角色转换的分析框架,中国在国际秩序转型中的角色坐标应该属于第一种情况,即中国是国际秩序的管理者,因为中国的国际地位和对国际秩序议题的态度都处于高地位和积极态度的区间。根据管理的理念和手段方式的不同,一个组织或集团中的管理者往往有强制型管理者和引导型管理者之分,前者是一种依赖强人,借助强制手段对组织或集团进行集权式管理的模式;后者则是依赖管理者的个人战略远见和沟通能力,指明战略方向,不过度干预,引导参与者和追随者去竭力实现战略目标的模式。引导型管理者不会利用强制手段和霸权强迫他人或组织改变观点,因而是一种魅力型管理,在国际社会中比较受欢迎,易于得到认同和支持。

由于地位和态度两个变量的变化,中国的角色开始从边缘型的参与者向引导型的管理者转换。作为一个新兴的发展中大国,中国的崛起无疑将对国际格局、国际体系和国际秩序产生重大影响,同样,中国也会面临自身角色转换的问题:一方面是国际社会对中国的角色转换寄予了关注和厚望,“中国的角色扮演也会引起国际社会的普遍关注,反过来,国际社会也会对中国角色有一种理想的期待”[5]23;另一方面,中国本身也多次向世界承诺要做一个负责任的大国,希望国际社会对中国给予尊重和认同。因此,持续发展的中国与国际秩序的互动备受世界关注,“中国崛起与世界转型并行,中国成为推动世界变革的核心力量之一和世界关注的重心。中国正在从‘一超多强’的格局中脱颖而出,国际影响力开始出超,成长为世界强国的战略谋划已是国际社会尤其是主要大国的关注重心,引动着世界主要大国的战略调整”[6]5。随着中国国际地位的提高以及对国际事务的态度日益积极,中国在新一轮国际秩序转型的进程中面临着角色转换的新契机。

(一)中国国际地位的变化

中国的国际角色变化基本上与国际地位的提高是同步的。改革开放以来,中国国际地位的提高表现在两个方面:一方面是物质实力,另一方面是战略能力。物质实力的提高主要体现在中国经济的快速发展上,包括金融、生产、贸易、投资等方面的增长;战略能力的提高主要体现在国家外交能力上。这两个部分构成了中国的硬实力和软实力,也即综合国力。真正推动中国政府重新进行角色定位的是改革开放以来中国综合国力的增强[7]。

从经济总量来看,根据国家统计部门数据,2013—2015年,我国国内生产总值年均增长率为7.3%,远高于世界同期的2.4%。可以说,中国已经成为世界经济的重要引擎。由于保持了较快的增长速度,中国的经济实力迅速提升,在国际上的占比也日益提高。自2009年我国超越日本成为世界第二大经济体以来,国内生产总值稳居世界第二位。2015年,我国GDP占世界的比重为15.5%,总量相当于美国的63.4%①详见国家统计局《国际地位显著提高 国际影响力明显增强:十八大以来我国经济社会发展状况的国际比较》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201603/t20160309_1328611.html,2016年7月5日。。

从国际投资来看,中国目前已经成为投资大国,并在2014年实现了从资本流入国向资本输出国转变。2014年中国对外直接投资的数量第一次超过了外商直接投资的数量,创下1 231.2亿美元的历史最高值,2002—2014年的年均增长率高达37.5%②详见商务部对外投资和经济合作司《2014年度中国对外直接投资统计公报》,http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjsj/tjgb/201512/20151201223579.shtml,2016年7月5日。。2016年我国对外直接投资额(不含银行、证券、保险)1 701亿美元,比2015年增长44.1%。其中,对“一带一路”沿线国家直接投资额145亿美元③详见国家统计局《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201702/t20170228_1467424.html,2017年2月28日。。

从国际金融来看,一国货币是否成为国际货币,对其国际地位影响极大,也是衡量其国际地位的重要标尺。美国在二战后的世界霸权很大程度上是依赖美元的全球化建立起来并得以维系的,可以说,美国霸权很大程度上就是指美元霸权。随着中国经济与世界的相互联系日益增强,人民币国际化成为一个不可逆的历史趋势。近年来中国积极推进人民币的国际化进程。首先是人民币国际互换情况,目前中国央行已经与各国签订了一系列双边货币互换协定,截至2015年5月,货币互换协定总量已经达到45个[8],并在北美、欧洲、亚洲等地建立人民币离岸中心。2015年底人民币成功进入国际货币基金组织货币篮子,自2016年10月1日起,人民币被认定为可自由使用的货币,并与美元、欧元、日元和英镑一起构成SDR货币篮子,成为全球主要货币,IMF还将篮子货币的权重调整为:美元占 41.73%,欧元占 30.93%,人民币占 10.92%,日元占 8.33%,英镑占8.09%④参见刘劼、高攀《国际货币基金组织批准人民币加入特别提款权货币篮子》,http://news.xinhuanet.com/world/2015-12/01/c_1117309663.htm,2016年7月5日。。中国人民大学人民币国际化研究团队创设了人民币国际化指数的概念以衡量人民币在国际经济活动中的实际使用程度,综合描述在贸易结算、金融交易和官方储备等方面人民币执行国际货币功能的发展动态。2009年底,人民币国际化指数 RII只有 0.02%,2013年底提高到1.69%。2014年第四季度人民币国际化指数RII达到2.47%①参见中国人民大学国际货币研究所《2014年人民币国际化指数及结构性分析》,http://www.imi.org.cn/uncategorized/14300,2016年7月5日。。五年的时间里,人民币国际化指数上升了90倍左右②详见中国人民银行《抓住机遇 形成共识 稳步实现人民币国际化》,http://www.pbc.gov.cn/redianzhuanti/118742/118666/119012/815366/index.html,2016年7月5日。。

从国际贸易来看,目前中国对外贸易维持了较高的增长速度,总量已接近4万亿美元;特别是2014年进出口总值达到4.3万亿美元,为历史最高③数据来自商务部服务贸易和商贸服务业司《中国服务进出口情况》,http://data.mofcom.gov.cn/channel/includes/list.shtml?channel=mysj&visit=E,2016年 7月 5日。。在货物贸易上,中国已成为世界上最大的货物贸易出口国。在服务贸易上,2012年我国对外服务贸易总额居世界第四位;2013年上升至第三位;2014年,我国对外服务贸易总额达6 043亿美元,占世界比重由2012年的5.4%上升至2014年的6.2%,并超过德国跃居世界第二位④详见国家统计局《国际地位显著提高 国际影响力明显增强:十八大以来我国经济社会发展状况的国际比较》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201603/t20160309_1328611.html,2016年7月5日。。

从外汇储备角度看,改革开放至今,特别是加入世贸组织后,我国的外汇储备呈指数形式增长,在2012年成为第一个储备额度超过3万亿美元的国家。截至2015年末,中国外汇储备累计约达3.4万亿美元[9],连续十多年稳坐世界外汇储备额第一的交椅。

从跨国公司数量来看,中国公司在全球500强企业中的数量也在增长。根据《财富》世界500强排行榜显示,2010年中国企业进入世界500强行列的数量增加到了54家,2015年已达到115家,在世界500强中的企业数量占比已超过20%,仅次于美国,排名世界第二⑤详见《2017年世界500强115家中国上榜公司完整名单》,http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2017-07/20/content_286799.htm,2018年1月23日。,说明我国企业的整体实力在不断提升,国际竞争力日益提高。

从外交战略能力来看,随着物质实力的增强,中国在国际秩序中的外交能力也在不断提升,这些能力主要包括重大国际议题的议价能力、国际规则学习和内化能力、大国关系的控制与引导能力、国际公共产品的供给能力以及公共外交能力。中国倡导设立亚投行(AIIB),推动区域经济合作协定谈判(RECP),倡导建立亚太自贸区(FTAAP)和构建亚洲安全合作新架构,既体现了中国的综合国力,也彰显了外交能力。我国对外战略能力的提高为我国经济发展和综合国力的提升创造了有利条件,争取了和平环境,也使中国在对外交往中能够灵活应付国际危机,化解国际冲突,赢得国际社会的尊重与赞扬。中国外交已经日益成熟,能够在较短的时期内掌握西方秩序的运行规则,积极参与国际事务,倡导国际公共产品供给,加速推进外交转型,从而使中国成为国际事务中一个不可或缺的角色。中国正在从世界舞台的边缘逐步走向中央的位置,成为全球关注的主角之一。

(二)中国对国际秩序态度的变化

通常情况下,行为体地位的提高会使行为体在关系网络中的表现更加自信、积极,其行为也日趋活跃。就中国而言,对国际秩序的态度变化体现在中国对重大国际议题的政策立场上,即中国对国际事务的认知、对国际社会的情感以及在国际重大议题上的承诺都在发生积极改变,这种改变正朝着一个积极的方向、更加负责任和有担当的目标靠近。中国对由美国主导的单中心治理秩序的态度是明确的,即不否定现有国际体系和国际秩序,尊重美国在现有体系中的地位和在国际秩序中的角色。从官方话语来看,中国的立场不是对单中心秩序去合法化,而是本着国家利益最大化的原则,在现有国际秩序的框架内,努力通过理性、渐进、有限变革的方式重塑国际体系的合理性,增强国际秩序的稳定性。

在对国际秩序的认知上,中共十八大以来,以习近平为首的新一届中央领导集体坚持奋发有为,对国际秩序的认知发生了重大调整。首先,在政治秩序上,中国主张在联合国框架内推进国际关系民主化,反对个别国家推行单边主义;在经济秩序上,中国强调对国际货币基金组织进行改革,对新兴国家的特别提款权份额进行合理分配,提高新兴国家在国际金融事务上的表决权比重;在安全秩序上,中国主张树立共同安全、合作安全的新安全观,反对以军事同盟威胁他国安全,倡导建立符合亚太实际的新型安全合作架构。

在国际情感的表达上,第一,中国在外交中强调要树立正确的义利观。正确义利观的内涵就是坚持义利并重和义利统一的原则,讲大义,舍小利,把义放在利之前,讲究平等互利。“主张超越零和博弈、非此即彼等思维方式,在命运共同体的整体构架中实现各自的利益和共同利益,实现共同发展、共同幸福。同时形成守望相助、共同发展的道义追求。”[10]27第二,对周边邻国强调“亲诚惠容”理念,坚持以邻为伴,与邻为善,坚持睦邻、安邻、富邻的方针。第三,对国际社会主张树立共同体意识,打造命运共同体、利益共同体和责任共同体,通过共同体使中国与世界链接,讲好中国故事,传播中国声音,倡导中国方案,用情感联系中国与世界,使中国的主张得到国际社会的尊重。总之,中国对国际事务的情感日益具有亲和力和感召力,当中国提出“一带一路”倡议时,立即得到了沿线、沿海国家的积极响应;成立亚投行时,有57个创始会员国,足以证明中国的情感付出获得了世界认同。

在国际承诺上,中国更多发承担起国际责任和义务,向国际社会提供了更多的公共产品。近年来中国在全球气候治理、核不扩散、区域经济整合、海洋合作等议题中的表现更是可圈可点。在全球气候治理上,中国在“国家自主贡献”中提出将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现,“2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%,非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右,森林蓄积量比2005年增加45亿立方米左右”。同时,中国也认真落实气候变化领域的南南合作政策承诺,支持最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家应对气候变化挑战,“设立200亿元人民币的中国气候变化南南合作基金,启动在发展中国家开展10个低碳示范区、100个减缓和适应气候变化项目及1 000个应对气候变化培训名额的合作项目”①参见习近平《携手构建合作共赢、公平合理的气候变化治理机制——在气候变化巴黎大会开幕式上的讲话》,载《人民日报》2015年 12月 1日,第 2版。,继续推进清洁能源、防灾减灾和气候适应型农业等领域的国际合作。在核安全治理上,中国承诺继续加强本国核安全,同时将积极推进核安全国际合作,分享技术和经验,贡献资源和平台,努力构建核安全能力建设网络,并推广减少高浓铀合作模式,实施加强放射源安全行动计划,启动应对核恐怖危机技术支持倡议,推广国家核电安全监管体系②参见习近平《加强国际核安全体系 推进全球核安全治理——在华盛顿核安全峰会上的讲话》,载《人民日报》2016年4月3日第2版。。在朝鲜核危机中,中国承诺坚持推进朝鲜半岛无核化进程,以对话和谈判解决矛盾,努力维护半岛和平。不论是全球治理,还是地区安全治理,中国都向世界表明了更加积极的态度,在国际秩序转型中的表现更加活跃,更加有责任担当。

总之,中国的引导型管理者角色是国际地位变动和国际态度变化共同形成的结果。基于新的角色职责,中国不应对现有的国际秩序全部否定,而应对不合理、不公平、非正义的部分进行适当修正,引导各国逐步改变不合理的治理结构、治理规范和治理机制,在条件成熟的情况下搭建新的治理平台以减少新兴大国与守成大国博弈的成本,降低给国际社会带来的震荡和冲击,维护世界和平与繁荣的环境,从而实现国家利益最大化。

四、角色责任:国际秩序转型中的中国担当

在确立国际秩序中的角色坐标后,中国应该自觉履行角色的职责与规范,努力实现国际秩序转型正义。为此,中国首先需要明确未来的国际秩序是什么样态,并据此厘定自己的角色责任。

要承担引导型管理者的角色责任,一个基本前提就是中国应该积极推动国际秩序的转型,明确国际秩序未来发展的目标定位。美国主导的单中心治理秩序存在内在缺陷,导致了严重的信任赤字、民主赤字、正义赤字和公平赤字,国际社会的认同度下降,现有秩序的权威遭到了合法性危机和合理性危机,大多数中小国家和非国家行为体在现有国际秩序中缺乏应有的尊重和参与,他们迫切要求对现有的国际秩序进行变革[11]374,因而在全球化时代,单中心治理秩序已经难以维系,国际秩序转型势在必行,这既是大多数国家的愿望和诉求,也是国际社会对国际体系改革的基本共识。作为引导型管理者,中国应该顺应时代潮流,回应国际社会的主流民意,大力倡导改革主张,推动国际秩序向更合理的方向发展。

至于现行的单中心秩序应向何种秩序转型,我们可以借鉴西方学者对社会秩序的合理论述。在国内社会秩序建设管理问题上,迈克尔·博兰尼曾经强调民主共和国的内核和基础是一种多中心治理秩序①详见[英]迈克尔·博兰尼《自由的逻辑》,冯银江、李雪茹译,(长春)吉林人民出版社2002年版。。这一秩序的内核具有多重合理性,有助于重建社会稳定、实现国内和平,因此,我们可以借用博兰尼的多中心秩序概念,在国际层面上尝试构建多中心合作治理的秩序。从某种意义上讲,多中心合作治理的国际秩序克服了单中心治理秩序的内在缺陷,更加强调多元行为体之间的相互平等和包容,行为体互动遵循互利共赢的逻辑,反对等级制的霸权行为,主张国际关系民主化,尊重多元行为体的利益,试图用横向和纵向交织的社会网络共同治理社会,认为协商合作是解决分歧矛盾的有效路径。总之,多中心合作治理的秩序是全球化背景下出现的国际新秩序,应该能够在21世纪被广泛接受和认同。当然,“建立合理和公正的21世纪国际秩序是一个不断寻求各方都可接受的立场和决定的过程”[12]531。在这一过程中,中国需要保持战略定力,充分发挥外交智慧,扮演好引导型管理者的角色,争取早日构建全球命运共同体、利益共同体和责任共同体。

第一,牢固树立国际共生发展理念,倡导命运共同体意识。在全球化时代,世界各国之间形成了相互依赖的关系,单中心秩序转型日益迫切。相对于单中心治理秩序而言,多中心合作治理秩序符合相互依存的国际现实,它是一种平等互利、包容协调的合作型治理秩序,与传统国际体系的均势秩序、霸权秩序不同,摆脱了行为体之间“弱肉强食、欺诈霸凌”的丛林关系,这种共生是一种相互包容、相互克制、互利共赢、共同发展的互动关系。正是基于对时代的深入观察和思考,我国部分学者提出了构建国际共生体系的目标②关于国际共生体系的相关成果可以参见:金应忠《国际社会的共生论——和平发展时代的国际关系理论》,载《社会科学》2011年第11期,第12-21页;金应忠《共生性国际社会与中国的和平发展》,载《国际观察》2012年第4期,第43-49页;苏长和《共生型国际体系的可能:在一个多极世界中如何构建新型大国关系》,载《世界经济与政治》2013年第9期,第4-22页。。在共生体系下,中国与其他国家坚持和平共处,发展互利共赢,追求包容共生,倡导全球命运共同体、利益共同体和责任共同体意识,改变以往由霸权国主导的单中心治理秩序,从而建立多中心合作治理的国际共生秩序。

第二,塑造全球治理结构的平衡性,降低国际组织中国际权力分配的不公平。现有全球治理体系是二战后由美国主导的霸权结构,霸权国及其伙伴国追求自利,造成国际公共产品供给的私物化现象,包括中国在内的广大发展中国家居于权力结构的边缘位置,话语权不足。这种霸权秩序的基本特征就在于国际权力分配的不公平。作为引导型管理者,中国应该要注重国际权力分配的平衡性。均衡性是指全球治理体系的权力分配应该向新兴国家、广大发展中国家和非政府间国际组织等多元行为体倾斜,改变过去由发达国家把持全球治理话语权的状况。全球治理体系的均衡结构应该获得国际社会的广泛认同,其决策原则应该是基于民主而非少数发达国家的垄断合谋。对此,中国对国际体系改革负有管理和引领责任,需要抓住时机,与发展中国家共同推动全球治理体系的结构改革,持续推动新兴大国在国际经济治理中获得更多的权力份额,维护广大发展中国家的利益,使全球治理体系结构更加平衡,更有合法性。

第三,倡导全球治理规范的合理性,在全球治理中注重新兴国家在国际规范创设与传播中的声音与诉求。全球治理规范的合理性有两层内涵,其一是国际规范不能只反映西方世界的价值,东方世界的价值元素也应进入国际规范体系,让国际规范更具普遍性;其二是去除国际规范中不合理、不公平的成分,需要加强规范的公正性,增强规范的通用性。合理性是国际规范的基本取向,中国在国际安全领域的首要规范就是反对单边主义,主张多边主义[13]。在全球层次上,中国的安全规范体现在我国维护以联合国为核心的集体安全制度上;在地区层次上,中国的安全规范体现在我国积极倡导亚太安全合作新架构上,以及我国关于推进地区安全的新倡议和新思维上。在海洋航行自由规范上,中国认同尊重沿海国领土主权的、符合国际法原则的航行自由,但也反对个别国家出于自利而无视国际法和他国主权的“海上横行自由”规范。

在人权行为规范上,我国学者时殷弘在分析西方国际人权规范的非正义性时强调指出:“在传统国际规范的很大基本成分(特别是关于国家主权、领土完整和不干涉内政的规范)依然保留了下来,或者仅被作了并非本质性修改的情况下,上述重大变化必然导致当代国际规范体系在总体和多项局部上新旧相间,自相矛盾、含糊不清,尤其是在国家主权与人权、与民族自决权、与国际组织权利这三对非常重要的关系上。”[14]西方现实主义者认为,传统的国际均势体系体现了以下基本规范:(1)任何试图成为主导者的行为必须被压制;(2)国家想要通过获得领土、增加人口或发展经济来提高他们的能力;(3)协商优于战争;(4)战争比无法提高能力要好一些,因为没有任何一个国家愿意保护弱国;(5)其他国家被看作潜在盟国,国家追求各自以权力术语界定的国家利益。这些体系规范具有功利主义性质,偏好权力、战争,为了达到目的而不择手段[15]89。这种价值规范导致了国际政治中屡屡发生以大欺小、恃强凌弱的不合理、非正义现象。全球化的非均衡发展进一步扩大了南北国家在众多领域的差距,使国际分配正义问题日益突出,成为当前国际政治伦理论辩的首要议题。中国有责任、也有可能凭借自己深厚的文化传统和独特的历史经验,推动国际社会以持久和平、共同繁荣的和谐世界为目标的观念变革,实现具有历史进步意义的价值创新。中国对国际规范的倡导,需要把中国的价值理念向国际社会进行传播,强调在国际规范中弘扬亲、诚、惠、容理念以及正确的义利观,倡导和平共处五项原则,彰显合作精神,包容多样政治文明,这些新的价值规范有助于塑造一个更加公平、合理的国际秩序。

第四,增强全球治理机制的有效性,改革国际组织在决策程序、效率、资金管理、执行以及价值伦理失范等方面的问题。有效性是指全球治理体系能够利用制度设计应对日益增多的全球治理危机,降低霸权者的制度寻租机会。作为一个国际体系的积极塑造者,中国应该在国际金融体系、贸易体系和货币体系改革中发出自己的声音,对不合理、低效率的国际规制进行修正。以国际货币体系为例,过去我国基本上是国际金融规则的接受者,被动接受欧美发达国家主导的国际贷款规则,被迫接受附加条件。但中国倡导设立亚洲基础设施投资银行(AIIB),则改变了上述局面,使亚洲国家可以更加便捷地获得基础设施建设投资。可见,亚投行是对全球治理体系的有效补充与完善。在国际货币体系改革中,中国主张把IMF的特别提款权(SDR)份额进行改革[16],赋予广大新兴国家和发展中国家更多的话语影响力。

塑造国际机制的有效性,中国应该在国际机制设计上保持微妙的平衡。制度平衡有两种:一是排他性制度平衡;二是包容性制度平衡。排他性制度平衡是指排除某个目标国家参与特定机构,包容性制度平衡则是将目标国家纳入机构之内,使用机构的规则和标准来约束和影响其行为。制度平衡的实质就是利益再分配,达到各方利益平衡的目标。在亚投行的创建与运行中,中国采用了包容性制度平衡,以彰显全球治理体系的合理性。长远而言,制度平衡和竞争对亚投行的健康发展并不一定是坏事;就短期而言,制度性挑战将考验中国在全球金融体系中的领导能力和协调能力。通过塑造国际规制的合理性与有效性,中国的塑造能力与国际责任才能得到有效检验。

第五,丰富国际公共产品供给的多样性。在单中心治理秩序中,供给国际公共产品已经成为美国的特权,被长期垄断和霸占,出现了所谓私物化的趋势。在多中心合作治理秩序中,国际公共产品供给需要打破美国单一垄断的局面,让新兴国家和跨国市民社会及国际组织承担这一重任,中国更是责无旁贷。对此,中国应该利用自己的经济优势,在加强经济类公共产品供给的同时,也要在安全类公共产品供给上不断有所作为,为国际社会提供国际安全公共产品的多样性选择,注重硬公共产品和软公共产品、全球公共产品和地区公共产品供给的同步性与平衡性。我国的优势在于供给经济类公共产品,在金融领域,中国倡导设立亚投行,积极推动完善金砖国家银行、丝路基金以及上合组织银行等机制,同时加速实施人民币国际化,通过货币互换协议和离岸人民币金融业务为更多国家分散金融风险提供了可能的选择窗口。在国际贸易中,中国经济正在转型,正从投资拉动型向内需拉动型转变,庞大的市场需求为世界各国提供了产品出口的机会。在国际投资领域,中国已经从资本输入国向资本净输出国转变,中国投资为世界各国的经济增长带来活力,缓解了资本短缺的困境。2016年9月的G20杭州峰会上,习近平主席提出了全球经济治理的“中国方案”,强调创新增长,追求绿色发展,倡导贸易自由化,改善供给质量,巩固经济增长基础,提振市场信心,为全球经济描绘了新增长蓝图,受到了国际社会的一致赞扬[17]。不过,应该要强调的是,中国的国际公共产品供给目前还局限在经济类公共产品上,在安全类公共产品的供给上还有进一步发展的空间。美国对中国供给安全类公共产品存在担忧和焦虑,因此,中国的表现相当谨慎,造成国际安全公共产品供给短缺的状况。中国应当在国际危机中着力提升议题倡导能力、利益分配能力、规则设计能力以及规范传播能力,向国际社会供给有中国特色的、富有竞争力的国际公共产品[18]。从国际秩序演进的历史路径来看,危机往往是国际权力转移的动力。对中国而言,危机既是“危”,也是“机”,如何抓住国际危机的历史机遇,生成自身管理危机、管控危机和化解危机的经验范式,重建一个稳定、公平、合理的国际秩序,是今后中国外交必须要关注的现实。

最后,合力推动全球治理体系的民主化。在全球化时代,国际社会的民主诉求日益强烈,作为国际秩序的引导型管理者,首先,中国要更加完善和提高民主决策质量,提升政治文明现代化水平。其次,在丝路基金、金砖银行、亚投行等新兴国家倡导设立的一批全球治理机构中,中国应树立表率,完善治理结构,实行民主管理,增强治理机构的民主属性。通过民主建设,中国“成为传统大国主导的国际体系与新兴大国和广大发展中国家希望建立的新兴国际体系之间的协调和中介力量,站在两者的矛盾之上。而不是使两者对立或使自己成为两者矛盾的焦点”[19]13。再次,要塑造全球治理秩序的民主化,中国只有增强自身的能力才能推动国际关系民主化进程。最后,中国还要构建全球伙伴关系网络,塑造国际体系、重建国际秩序绝非一己之力所能完成,而是需要凝聚国际社会共识,合力推动,这是未来中国特色大国外交的新方向。

总之,引导型管理者将是中国的新角色。中国政府已经承诺做一个负责任大国,将承担更多的国际责任,构建新型国际关系,推动全球治理结构的改变,重建全球治理机制的有效性,提高全球治理规范的执行力,扩大国际公共产品的供给,倡导国际关系民主化,建立全球伙伴关系网络,发挥非国家行为体的积极作用,弥补现在全球治理的不足。

五、结 语

国际关系的历史经验证明,国际权力发生转移、国际主要力量重新分化组合之际,往往就是新大国崛起或霸权国衰落之时,国际秩序转型也往往在这一敏感和脆弱的时期发生。虽然这是一个过渡时期,但新旧力量博弈复杂激烈,旧的国际体系面临崩溃,旧的国际秩序也面临解构,从而推动国际政治发生新的巨大变革。单中心治理秩序的不合理性和非正义性已难以适应21世纪全球化时代国际关系民主化的取向和诉求,因此,国际秩序转型成为国际政治的基本图景,单中心治理下的霸权秩序面临向多中心合作治理的国际秩序转变。

在国际秩序转型进程中,中国正在经历从边缘型参与者向引导型管理者的角色转换。这不仅与自身地位的变化有关,而且与自身对国际态度的变化有关。国际地位的提高让国家利益的内涵和外延出现扩张,不断突破传统的利益边界,向更广阔的全球公域延伸。国际地位的提高也让国际社会对中国寄予了更多的责任期待,寄望中国能承担全球治理的更大责任。外部角色期待的压力与内在的利益动力,使中国的国际角色转换在国际秩序解构和转型的新场景中成为现实的可能。因此,秩序转型与角色转换是历史必然,大势所趋。国际秩序转型为中国的角色转换提供了现实场域,中国的角色转换则为国际秩序转型注入了新的动力。

作为引导型的管理者,中国应该在多中心合作治理秩序的进程中发挥自身影响力,以重塑全球治理体系为目标,积极推动治理结构改革,使国际秩序能够走向公正、合理和民主,这种秩序是对中国和平发展成本最小、收益最大的理性选择。既然历史已经赋予中国新的责任,那么中国就应勇敢承担国际秩序管理者的责任,立足现实,着眼未来,锐意进取,奋发有为,牢固树立共生发展理念,高举改革大旗,以对话和协商方式开展国际交流合作,构建全球伙伴关系网络,推动建设公平合理的多中心合作治理秩序。

不过,需要强调的是,中国履行国际秩序塑造者和引领者的角色责任并非中国一厢情愿的事,也并非单向度力量和意志可以左右。履行管理者角色的实践也难免会受一系列内外因素的限制,如国内全面改革进程和成效、外交能力构建和资源分配倾斜度、战略透支的陷阱与规避、守成大国对新兴大国的制衡意图和能力变化、国际社会对中国处理国际负资产问题的认同与支持限度等。可以预见的是,中国要成为国际秩序的管理者,除了自身要具备世界大国的实力与威望,同时还应具有管理事务的能力和积极负责的态度。要真正完成中国的角色转换,同时推动国际秩序的转型,显然还有一段很长的路要走,这无疑是一个长期渐进的历史进程。

[1]Holsti K.J.,″National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy,″International Studies Quarterly,Vol.14,No.3(1970),pp.233-309.

[2]张志洲:《变迁中的世界秩序与中国的角色定位》,《国际政治研究》2012年第4期,第 118-121页。[Zhang Zhizhou,″China's Position in the Changing Global Order,″The Journal of International Studies,No.4(2012),pp.118-121.]

[3]庞珣:《国际角色的定义和变化——种动态分析框架的建立》,《国际政治研究》2006年第 1期,第 133-143页 。[Pang Xun,″Definition and Change of International Roles:A Dynamic Analysis Framework,″ The Journal of International Studies,No.1(2006),pp.133-143.]

[4]云南省教育厅组编:《当代世界经济与政治》,昆明:云南教育出版社,2004年。[Yunnan Provincial Education Department(ed.),Contemporary World Economy and Politics,Kunming:Yunnan Education Publishing House,2004.]

[5]胡键:《不要误读中国》,上海:上海社会科学院出版社,2013年。[Hu Jian,Don't Misread China,Shanghai:Shanghai Acdamy of Social Sciences Press,2013.]

[6]门洪华:《构建新型国际关系:中国的责任与担当》,《世界经济与政治》2016年第 3期,第 4-25页。[Men Honghua,″Building a New Type of International Relations:China's Responsibilities,″World Economics and Politics,No.3(2016),pp.4-25.]

[7]吕晓莉:《“中国责任论”语境下“负责任大国”外交理念浅析》,《当代世界与社会主义》2009年第 4期,第13-17页。[LüXiaoli,″Analysis on the Diplomatic Concept of′Responsible Great Power′in the Context of′Chinese Responsibility Theory′,″Contemporary World and Socialism,No.4(2009),pp.13-17.]

[8]汪洋、荣璟、万鹏:《货币互换协议是推进人民币国际化的利器吗?》,《国际金融》2015年第 8期,第 35-40页。[Wang Yang,Rong Jing&Wan Peng,″Is the Currency Swap Agreement a Sharp Tool to Promote RMB's Internationalization,″International Finance,No.8(2015),pp.35-40.]

[9]计紫藤:《中国外汇储备现状分析与对策研究》,《华东经济管理》2016年第 4期,第 104-108页。[Ji Ziteng,″Present Situation Analysis and Countermeasure Studies of China's Foreign Exchange Reserves,″East China Economic Management,No.4(2016),pp.104-108.]

[10]王泽应:《正确义利观的深刻内涵、价值功能与战略意义》,《求索》2014年第 11期,第 25-30页。[Wang Zeying,″On the Profound Connotation,Value Function and Strategic Meaning of Correct Righteousness and Profit,″Seeker,No.11(2014),pp.25-30.]

[11]赵可金、倪世雄:《中国国际关系理论研究》,上海:复旦大学出版社,2007年。[Zhao Kejin&Ni Shixiong,China's International Relations Theory,Shanghai:Fudan University Press,2007.]

[12]孙国强:《全球学》,北京:人民出版社,2014年。[Sun Guoqiang,Global Studies,Beijing:People's Publishing House,2014.]

[13][丹麦]李形、彭博:《中国崛起与全球安全治理转型》,《国际安全研究》2016年第 3期,第 51-72页。[Li Xing&Peng Bo,Interpreting the Nexus between the Rise of China and the Transformation of Global Security Governance,Journal of International Security Studies,No.3(2016),pp.51-72]

[14]时殷弘:《论20世纪国际规范体系:一项侧重于变更的研究》,《国际论坛》2000年第3期,第2-10页。[Shi Yinhong,″ On the International Norm System of the 20th Century:A Study Focusing on Change,″International Forum,No.3(2000),pp.2-10.]

[15][美]卡伦·明斯特:《国际关系精要》(第3版),潘忠歧译,上海:上海人民出版社,2007年。[M ü nster K.,Essentials of International Relations(3rd Edition),trans.by Pan Zhongqi,Shanghai:Shanghai People's Publishing House,2007.]

[16]Zhou Xiaochuan,″Reform the International Monetary System,″ 2009-03-23,http://www.bis.org/review/r090402c.pdf,2015-05-01.

[17]习近平:《构建创新、联动、活力、包容的世界经济——在二十国集团领导人杭州峰会上的开幕辞》,《人民日报》2015年 9月 5日,第 3版。[Xi Jinping,″Building an Innovative,Interactive,Dynamic and Inclusive World Economy:Opening Speech at the G20 Summit in Hangzhou,″People's Daily,2015-09-05,p.3.]

[18]刘雨辰:《从参与者到倡导者:中国供给国际公共产品的身份变迁》,《太平洋学报》2015年第 9期,第76-86页。[Liu Yuchen,″From Participants to Advocates:Identity Change of China's Supply of International Public Goods,″Pacific Journal,No.9(2015),pp.76-86.]

[19]苏长和:《走中国的国际体系建设道路》,《当代世界》2012年第 2期,第 8-13 页。[Su Changhe,″The Road to Build China's International System,″Contemporary World,No.2(2012),pp.8-13.]