我们需要怎样的文学批评

韩石山

谢谢“娴院演讲”的安排,能在中国人民大学这个教室讲一次,深感荣幸。不过我要纠正主持人的一个说法,介绍我时说我是“著名作家”。这样的话我不爱听,能不能换一个说法?著名作家是因“名”而“著”的,说一下名字没有人不知道,比如鲁迅,比如胡适。这样的人说了名字就够了,根本不用说哪里人,写过什么作品。我不够这个格。前不久去医院看病,轮到我的号,喊句“韩石山”,就我一个人站起来,别人头也不抬。试试喊句“鲁迅”,明知不是自己,也得看看谁敢叫这么个名字。

换个什么说法呢?“著名”这两个字,颠倒一下就行。别说我是“著名作家”,说我是“名著作家”就好了。我的作品只有两种,一种是已经成了名著的,一种是即将成为名著的。好笑吧?有人笑了,心里说,这家伙够无耻的。不用你说,我也知道够无耻的。可是,你想过没有,纵使无耻,这种表达也是多么聪明,多么风趣。

这是我今天演讲的第二部分,叫“风趣的表达”。这里先说了,算是开场白。

我们需要怎样的文学批评?简截了说,需要聪明的文学批评,不需要愚蠢的文学批评。具体地说,就是愉悦的思维,风趣的表达。在批评界,有人说我是“文坛刀客”,好像我是个二百五,见谁不顺眼,上去就捅一刀子。真要这样,早就进去了。

什么样的思维才是愉悦的呢?且举个社会上的例子。文学批评,是社会批评的一种,不过局限在文学这个方面罢了。

高考刚刚结束,说个与高考有关的话题。我在太原的住宅,后面是个工人居住区。每年高考过后,到了发录取通知书的日子,我总希望工人居住区里,能传来凄厉的哭声——这家的孩子考上了大学,父母和孩子三人抱头痛哭。父亲一边哭一边说:儿呀,我们家世代都是工人。你考上大学,成了资产阶级知识分子,从此以后,工人阶级就少了一分子。长此下去,工人阶级就后继乏人了,痛心啊!”说着抹一把泪,又说:“不过,你还是去吧。工人阶级的阵地,我和你妈一定坚守住!”高考恢复没几年,我就住在这里,多少年过去了,年年我都用心听,都没有听到,听到的常是放鞭炮的响声。

有人会说,韩老师开什么玩笑,天下怎么会有这样的事儿?我知道我的想法不现实,但你要说没道理,也不见得。我们的宪法上写的明明白白,中华人民共和国是工人阶级领导的,以工农联盟为基础的,人民民主专政的社会主义国家。也就是说,工人和农民是这个国家的中坚力量。大学生,历来被认为是资产阶级知识分子,工人家庭出了大学生,从理论上说,就是削弱了工人阶级的后备力量,作为一个老工人,能不暗自伤心,以至放声痛哭?他不哭是他不哭,不能说他不应该哭。

说到高考,我现在又是在高校里,又想起一件事情。多少年前,全国各省高校评选“211”,好多省都是把综合学科的大学定为“211”,再把许多二三流的大学并进来,比如吉林大学就是这样,以至人们到了长春市,会被弄懵了:到底吉林大学在长春市呢,还是长春市在吉林大学里头?一进长春市,这里挂个牌子是吉林大学财贸学院,那里挂个牌子是吉林大学师范学院。或许有些夸张,但你不能不承认,吉林省的领导人是有战略眼光的。从此以后,吉林不少二三流大学出来的学生,拿的都是211大学的毕业证,在长春找工作怎么样不好说,到了南方肯定是一路绿灯。

人家这么做,那山西是怎么做的呢?说起来你们都不会相信,山西是把一个工科大学定为“211”。当时就有人反对,硬是叫省上给压了下去。当时是省委一位姓胡的书记定的。没过几年,都看出这个决策给山西造成的危害。胡书记走了,大家都敢说了。记得在一次政协分组讨论会上(我列席),有人说,山西的事情,怨不得别人,就是山西人自己搞砸了的,举的就是这个工科大学定为“211”的事情。

我是山西大学的老学生,按说该跟着嚷嚷两句。我没有。我摆摆手说:“这位朋友别生气,我觉得我们省委领导同志,还是很有水平的。你想想,如果这位书记是矿工出身,恰好山西又有个矿业学院,他把矿业学院定为“211”,我们怎么办?要是山西有个坑道学院,他定为“211”,我们又怎么办?他定个工科大学,还不应该感谢吗?”我这么一说,在场的人都笑了。后来有人跟我说,还是作家会说话。说这个的意思是,一件事既然无力改变,何不朝好笑的方面想一想?既揭示了事情的荒谬,也逗得大家开开心,何必一天到晚气嘟嘟的,又伤胃口又伤心。

这就是我说的愉悦的思维。这个问题我想多说几句,思维的问题解决了,表达不是难事。

思维的迟滞,是当代作家的一个通病。各种艺术形式,在思维层面上是相通的。相声演员的思维,实在值得作家好好琢磨,千万别说,不就是逗人笑嘛,有啥了不起的。不是这么简单的。这世上,让人哭,让人难受,让人恶心,都容易,唯有让人笑,是最难的。更何况,好的相声演员,绝不是单纯的让人笑,常是给人许多警醒,许多启迪。郭德纲的相声,就有这个作用。我看过他的书,书上有个小段子,说有人说,人心都是向善的,郭说,我敢保证他没见过世上所有的人。最近又听了他一个小段子,说有要饭的,没有要早饭的,为啥呢?他要能早起,就不要饭了。你听了觉得好笑,可你要知道,老郭要费多大的精神,才能说这样好笑的话,绝不会是有人说过的,顺手拈来就行了。

还是说写作上的事吧。风趣的表达,我想举我自己的两个例子,一个是已经发表了的文章,一个是想要写,还没有写出来的文章。先说已发表的文章。

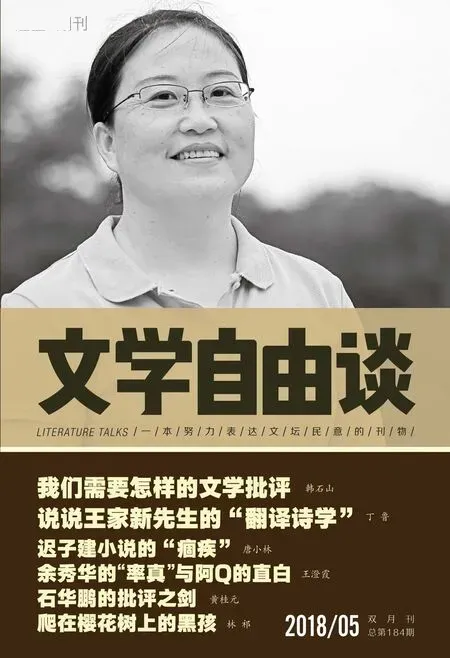

很早以前,我是写小说的,曾跟中国好些个有名的作家在一个班里学习过半年。后来知道自己不是那个料,写不了那种时尚的小说,就主动放弃了。我对自己的定位,是个三流作家,意思是混饭吃的,上不了台盘。离远了看文坛,看什么就更清晰了。我总觉得,中国作家,不知是所受教育不足,还是大多出身贫苦之故,看写作如同种庄稼,辛苦到了,自会有好的收成。有人累得病倒,有人累得毙命。我认识一个作家,一到要开始写作了,先买两箱方便面备着,从此十天半月不出门。那几年我常给文学自由谈》写稿,总想写一篇规劝中国作家的文章,意在说明,写作靠的是灵性,还有学识。辛苦不辛苦,实在关系不大;太辛苦了,反而戕害灵性。怎么写呢?告诫式的文章,我是不写的。不管写什么文章,我总愿意别人说,这是个聪明的人写的。要是写一篇文章,让人看了骂笨蛋,是自取其辱,活的不耐烦。

我的文章名叫《在斯德哥尔摩西郊墓地的凭吊》。这名字一听就怪怪的,好像我去欧洲旅游,去了瑞典的首都,去西郊墓地凭吊一位外国朋友。

中国作家有不知道阿姆斯特丹是哪国首都的,没有不知道斯德哥尔摩是什么地方的。是不是瑞典首都且不管,诺贝尔文学奖的颁发地,没有人心里不清楚。即便本人没有去过,精神魂儿早不知去那儿游荡了多少回。几乎可以说,凡有大名气的作家,没有没做过诺奖梦的,次一点的,也会将之作为悬在不远处的鹄的,万一呢。放开脑子想象吧,于是我的眼前便出现了这样一幅壮丽也惨烈的图景:自从上世纪20年代,一个又一个域外作家,频频获得诺奖,构筑起中国作家的文学美梦,同时也撩逗起他们的雄心以来,有多少优秀的,或不那么优秀却异常骁勇的作家,拼了全力,向着斯德哥尔摩发起长途进击?

这是一幅惨烈的征战图。没有现代化的装备,没有足够的糇粮,甚至没有一双便于长途跋涉的皮靴,笔是他们唯一的利器,拐杖都是前行的赘物,就这么几乎是赤手空拳地上路了。穿过塔克拉玛干沙漠,向西偏北!越过哈隆克丘陵,向西偏北!走过东欧平原,向西偏北!前面的人倒下了,后面的人看上一眼,脚步不停,继续前行。如果有人坐飞机,沿着这条路的上空飞行,临窗下望,当会看到,这里那里,倒卧着一具具僵尸,有的已成森森白骨;这里那里,仍有趔趄前行的身影。不管是倒下的,还是行走着的,脸都朝着正西偏北方向。脚步可以凌乱,呼吸可以停止,心中的方位是不会错的:在东经18度、北维59度的一个点上,有一个城市,它的名字叫斯德哥尔摩,市中心有座皇宫,那儿每年一度颁发一次世界级的文学奖,用的是一个炸药制造商的存款,署的是他的名字,此人名叫诺贝尔!

为什么要在斯德哥尔摩西郊墓地凭吊呢?我的意思是说,这些中国作家已冲到了斯德哥尔摩,该收住脚步了,但因为用力过猛,穿过市区,冲到西郊,终于体力不支,没来得及折返,颓然倒下断了气息,当地居民只好将他们就近埋葬在西郊的墓地里。

文章发表后,说什么的都有。有个作家朋友当面说,老韩啊,你真是太缺德了,没你这么骂人的。我说,我只是给你们提个醒儿,要死也要死在中国,别那么远,让我想凭吊也去不了。

真也凑巧,就在我来人大演讲的前几天,有个朋友从瑞典首都给我发来一组图,还有相关文字。这位朋友姓刘,是个德语翻译,他的夫人就是2012年我心梗住院时,参与抢救的大夫。刘先生曾看过我的那篇文章,说诺奖颁发地不是皇宫,也不是市政厅,而是斯德哥尔摩音乐厅;且说,斯德哥尔摩确有一块世界闻名的墓地,位于南郊的森林公墓,1994年联合国教科文组织将之列入世界文化遗产名录。这位朋友颇富文采,说中国的文人,极具战士品格,过去的文艺工作,称为文艺战线,人人都是拿起笔作刀枪,只是从未想到,他们会冲出亚洲,翻山越岭,一路杀到瑞典,最终折戟在斯德哥尔摩的西郊。

刘先生发来的图片里,有一幅是著名的打了结的手枪雕塑。附言说,一个极为严肃的问题,瑞典人用很风趣的方式,表明了鲜明的立场。看那照片,确实是一支手枪,乌亮的枪管,扭麻花一样打了个死结,由不得就想到,虽是沉重的命题,瑞典人用的也是愉悦的思维,风趣的表达。

这是说的多年前发过的文章。已构思好了,还没写出的文章,叫《中国当代长篇小说的论文化倾向》。来之前,曾经想过:说还是不说?写文章跟蒸馒头有相似的地方,想好一个构思,不能跟人说;说了,就跟蒸馒头走了气一样,写的兴趣就不大了,甚至没有了。为了佐证我的观点,还是说了吧。

当今社会,有不少奇妙的东西。学术研究,不时有造假的传闻,像是写小说;小说呢,本来是虚构的,也可以说是“造假”的,好些作家写来,跟写学术论文似的,实实在在,有条有理。贾平凹写了十几个长篇小说,每一部的主题或者说是题材,都是一个社会问题,有的是计划生育,有的是贩卖人口,等等等等,应有尽有。这一写作模式,早在三十多年前,他大量写中篇小说时已驾轻就熟。1985年,我在评他的几个中篇小说的文章里就总结过:某种风格,对别人来说是独特的,新颖的,对自己来说,却可能是单调的,陈旧的。贾平凹是有独特风格的作家,也难以免俗地受到这一局限。读他的几个中篇,总感到是一个味儿:商州山地的一种或几种古老的风俗,当前农村的一种或几种致富门路,痴男怨女之间的一场或几场感情纠葛。难得的是他能为文造情,写得那么洒脱,那么兴致勃勃。(韩石山《且化浓墨写春山》,收入文学评论集《谁红跟谁急》)几十年走下来,不过是把当年的一种或几种致富门路,换成了当今的一种或几种社会问题,一样的为文造情,一样的兴致勃勃。一个作家,不在思想上着力,不在文体上显才,就这么个模式,一部又一部地写下去,以产量多而自慰,真是没治了。

贾平凹的这种写法,已有论文化的嫌疑,本应当成为其他作家的殷鉴,但让我惊呆的是,在当今社会,这竟像造假秘方一样,成为众多作家竞相效仿的不二法门。

这不是谁学谁的问题。光是谁学谁,反倒简单了。这一现象有个大的文化背景,且容我在这里点破。

上世记80年代后期,中国文坛有过一次大的动荡,主要表现是,十年浩劫后期开始写作、改革开放初期迅速蹿红并暴得大名的一批中青年作家,借新老交替之机,几乎是不费吹灰之力,纷纷上位成了一方新的诸侯。老一辈作家还恪守的一些规矩,到了他们手里,成了可随意弃之的敝屣。国家进入经济大发展时期,无暇他顾,这些人便因势乘便,坚守当地文坛,一干就是十几年,有的竟多达二十来年。他们抱定的宗旨只有一个:阐释统御方略,化解低层怨怼,求得自家的声誉实惠。其文学写作,更像是沙盘演练,何等角色,如何配置,一样不能多,一样不能少,演来竟也枪炮轰隆,如同疆场鏖兵。这批人有一个共同特点,就是无端的狂傲,无端的自负,以为他们只要写,写下什么,都是经典,都将载之史册,传之久远。说他们不懂文学也不对。他们太懂得文学的操作,却不知文学语言为何物。对文学语言的理解,大多还停留在“优美词汇”的水平。像汪曾祺说的小说的魅力所在,首先是小说的语言”,在他们看来,不过是老头子酒后的呓语。至于韩愈说的“气盛则言之短长与声之高下皆宜”,只怕听也没有听过。这样的作家,这样的作品,雄踞文坛,充斥报刊,势必降低了中国当代文学的整体水准。唯一的好处,是增强了业余作者的成功信心,等于是铺设了一条文学的“金光大道”。

说到这里,也就知道我要写的这篇《中国当代长篇小说的论文化倾向》是什么货色了。

纵然是倾向性的问题,我也不会泛泛而谈,那不是我的风格。我要谈什么,一准指名道姓,耳提面命。不说作者姓甚名谁,不说作品名字,这样的批评,我们老家农村有句土话,说是没爷处放光”,类似背地里骂人,视为胆小卑鄙之辈。凡写这样的批评文章的人,等于是明白告诉世人,自个是多么懦弱,多么可鄙可耻。文学批评,闹不好就是自我爆炸,道理就在这里。

我这篇文章,说的作家叫周大新,说的作品是他新近出版的长篇小说《天黑得很慢》。纵然是铁石心肠,写到这里,想到大新清癯和善的面容,还真有些不忍下手的感觉。这也是缘于,存世几十年,阅人无数,对什么样的职业,该什么样长相的人去干,心里有了固定的脸谱。写小说,獐头鼠目是有些过了,怎么着也该有王朔那么一副尊容,才称得上般配。大新当了作家,实在是辜负了上苍的好生之德。客气话不能再说了,再说文章就写不成了。写批评文章,也得挑够格的。这么一想,又觉得我来批评,对大新和他的作品,未始不是一种尊荣。

《天黑得很慢》,我并没有看过。我这个年龄,交往的多是老年人。此书一出版,我的微信上,就有好几个人发来内容概要,说是老年人必读。我看了之后,先想到的是,这叫小说吗?为了尊重作家,且将我收到的微信文章抄录几段:

茅盾文学奖得主周大新最近出版最新长篇小说《天黑得很慢》,敏感关切老龄化社会庞大人群的涌动,以及他们复杂曲折的心境。

……

人从60岁进入老境,到天完全黑下来,这段时间里有些风景应该被记住。记住了,就会心中有数,不会慌张。

第一种风景,是陪伴身边的人越来越少。父辈、祖辈的亲人大都已离你而去;同辈多已自顾不暇;晚辈都有自己的事情忙碌,即便妻子或丈夫也有可能提前撤走,陪伴你的,只有空荡荡的日子。你必须学会独自生活和品尝与面对孤独。

第二种风景,是社会的关注度会越来越小。不管以前事业曾怎样辉煌,人如何有名气,衰老都会让你变成普通老头和老太太,聚光灯不再照着,你得学会安静地呆在一角,去欣赏后来者的热闹和风光,而不能也需要克服忌妒和抱怨作祟。

……

下面还有第三、第四、第五种风景,可说是涵盖了老龄化难题的方方面面。我相信发贴者全是好人,想宣传大新的新作,想为老年人提供一些切实的帮助。同时又想,此人是不是盗走了作家的写作提纲?这样的作品,是不是更像一部社会学论著?

《当代长篇小说的论文化倾向》若写出来,其讽世的效果,当不在《斯德哥尔摩西郊墓地的凭吊》之下,可说是愉悦的思维、风趣的表达的又一佳作。只是这里漏了气,也就没了成文的兴致。

这二三十年,我批评过的作家学者,有多少自己都记不清了。不光是批评,也有颂扬的,比如对贾平凹,对王蒙,都颂扬过。但是我仍然要给大家一个忠告,就是千万不要批评大学教授。我批评了那么多人,唯一栽了跟头的,就是批评了北京大学教授谢冕。那是1997年吧,他几乎是同时与不同的人编了两套书,都叫“经典”,一套叫《百年中国文学经典》,十本,一套叫中国百年经典文库》,十二本。蹊跷处在于,这一套里收这个作家的这两篇作品,到了那一套里又成了另外两篇。给人的感觉,谢先生的两只眼睛不对光,这只眼睛一看,这篇是经典,那只眼睛一看,又不是了。我这么说,只是一种风趣。但谢冕和他的几个学生,不这么看,认为是刻薄,是攻击。谢冕不好说什么,他的几个学生就见义勇为,充当了师门侍卫。有个姓徐的学生,甚是凶悍,写了篇文章叫《你以为你是谁》,说韩石山因为无才无德,又想出名,就向大人物发起攻击,谁红跟谁急。

仅仅是几个人写文章也还罢了,更可怕的是有人会打抱不平,将你写进他编的教科书。空口无凭,我给你们念一下书里是怎么写的:

这样一种以谩骂讽刺代替批评的不良文风,在当代文坛上仍然有增无减。谢冕重复编选二十世纪文学经典,或许有不当之处,韩石山却对之进行了人身攻击,不仅有失作为一位批评家的严肃,甚至有失文人风范。

这本书叫《文艺批评教程》,中国人民大学出版社2002年出版。作者周忠厚,就是中国人民大学中文系的教授。这样的做法,让我恶心。我连谢冕都没见过,高啦低啦、胖啦瘦啦都不知道,只是说他不该同时主编两套文学经典,怎么就对他进行了人身攻击?我也不是什么好料子,当即就写了反驳文章发表,名字叫 《我不配上中国人民大学的教科书》。当事人是人大的教授,书是人大出版社出的,对人大也就不会客气。我说,中国的大学里,我最看不上眼的,就数中国人民大学。不是它出了骂我的书才看不上的,早在1965年,我考大学时就看不上。不为别的,是我觉得,它就不像个大学。在中国,一个机构,凡是前面加了“中国人民”四个字的,都是北京有总部,下面有分支机构?比如中国人民银行,中国人民解放军,中国人民政治协商会议,等等。你一个大学,叫成中国人民大学,莫非全国的大学,都是你的分支机构?北大清华也是你的分校吗?我没有怎么说周忠厚;对这个人,我只想败败他的兴,一点恶感都没有。

该结束了。希望同学们听了我的演讲,往后能养成一种好的思维习惯,好的表达习惯——愉悦的思维,风趣的表达。

谢谢大家!