COPD患者的维生素D水平及其与血常规的相关性研究

易涛平等

doi:10.3969/j.issn.1007-614x.2017.30.79

摘要 目的:探讨慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者维生素D水平及其与血常规的相关性。方法:收治COPD患者120例,其中急性加重期COPD患者60例为急性加重组,稳定期COPD患者60例为稳定组;另选取体检健康者50例作为健康组。检测患者的血清25-羟基维生素D水平和血常规。结果:健康组维生素D缺乏患病率显著低于其他两组(P<0.05),稳定组与急性加重组差异无统计学意义(P>0.05);急性加重组与稳定组血清25(oH)D水平差异有统计学意义(P<0.05);稳定组与健康组血清25(OH)D、WBC、RBC水平差异有统计学意义(P<0.05);急性加重组血清25(OH)D水平与RBC和WBC水平呈正相关性(P<0.05);稳定组血清25(OH)D水平与WBC和RBC水平呈正相关性(P<0.05)。结论:COPD患者的维生素D水平明显低于健康人,并且与血常规存在明显相关性,可用于对患者病情的评估,以便及时采取相对应的治疗措施改善患者预后。

关键词 慢性阻塞性肺疾病;维生素D;血常规

慢性阻塞性肺疾病(COPD)简称慢阻肺,是一种以不完全可逆的气流受阻为特征的肺部疾病。目前COPD有着较高的发病率与致残率,严重威胁人们的身体健康。因为其无法治愈的特点,临床上治疗COPD的方法仅仅局限于缓解疾病发生、发展的过程。近年来,治疗COPD的药物越来越多,选择何种药物治疗COPD已经成为了医疗领域探讨的焦点问题。相关报道称,维生素D除了调节机体钙磷代谢平衡之外,治疗COPD时也有非常重要的抗炎和免疫调节作用,其水平的高低也能反映COPD患者病理改变情况,值得临床推广应用。本次研究选取COPD患者120例作为研究对象,探讨COPD患者的维生素D水平及其与血常规、肿瘤标志物的相关性,为丰富COPD临床治疗方法提供参考,现报告如下。

资料与方法

2014年4月-2015年4月收治COPD患者120例。将符合标准的COPD患者按发病机制分为急性加重组(COPD急性期患者)和稳定组(COPD稳定期患者),另选择同期体检健康者50例为健康组。急性加重组60例,男37例,女23例;年龄46~81岁,平均(63.86±8.42)岁。稳定组60例,男36例,女24例;年龄48~79岁,平均(65.26±9.23)岁。健康组50例,男23例,女27例;年龄51~83岁,平均(64.28±8.93)岁。3组受试者的临床基本资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:①符合COPD的诊断标准;②患者及家属知情后自愿参与本次研究,并签字同意。

排除标准:①有维生素D过敏者;②精神、意识障碍;③心、肝、肾等器官功能严重异常;④妊娠或哺乳期妇女。

方法:3组受试者均在空腹12h后于次日清晨在我院检验科抽取外周血4mL,置于干燥管中,用1500 r/min離心机分离血清,然后放于75℃下进行保存。血清25-羟基维生素D[25(OH)D]的水平采用酶联免疫吸附法(ELISA)检测,试剂盒由杭州联科生物技术股份有限公司生产,检测过程严格按照试剂盒使用说明进行。血常规采用全自动血细胞分析仪进行检测,测定WBC、RBC的水平。

统计学方法:用SPSS 16.0对资料进行统计学分析,计量资料采用(x±s)表示,采用t检验;计数资料采用率(%)表示,采用X2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

结果

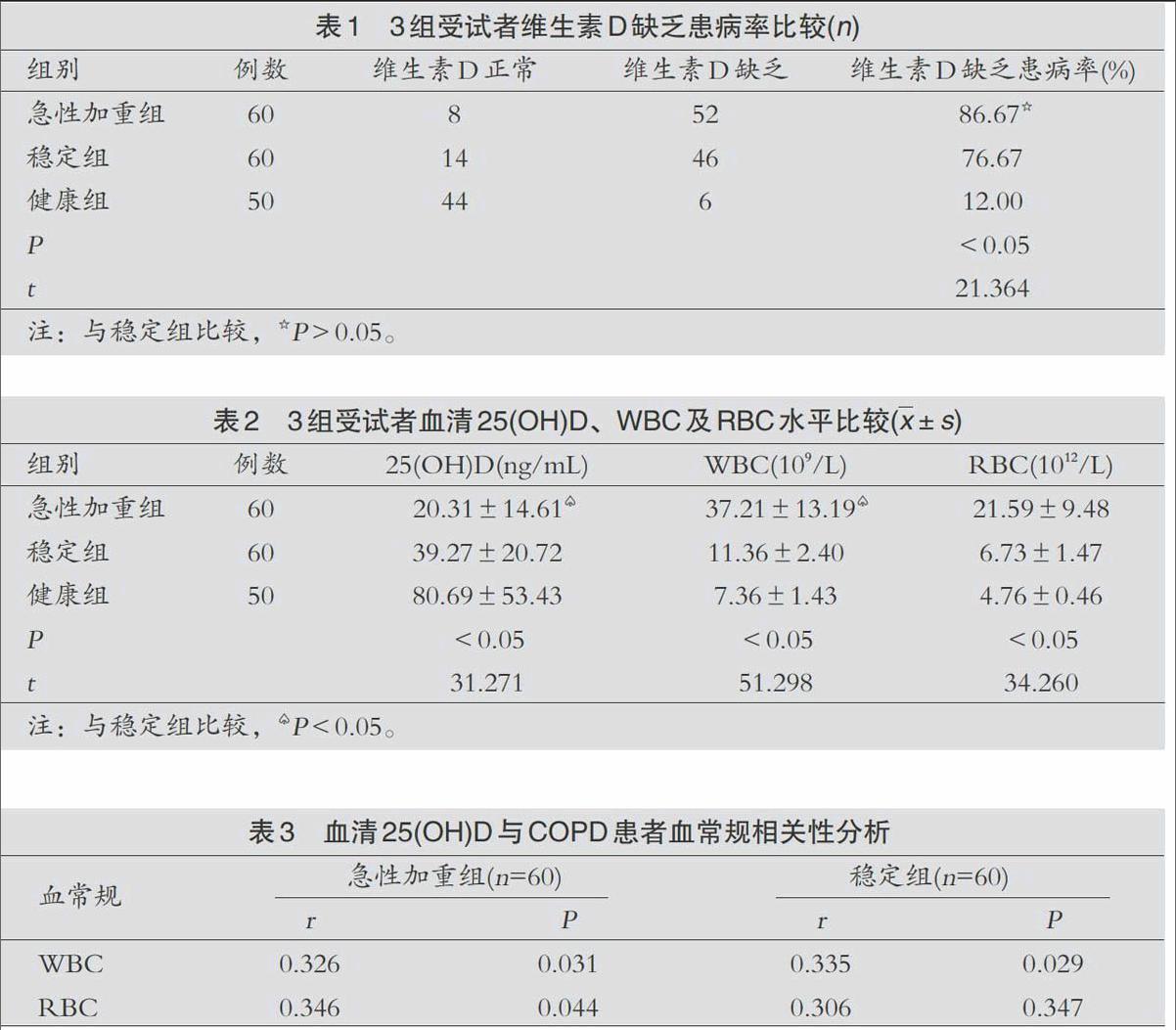

3组受试者维生素D缺乏患病率比较情况:3组受试者的维生素D缺乏患病率差异有统计学意义(P<0.05)。其中,健康组的维生素D缺乏患病率显著低于其他两组的维生素D缺乏患病率,差异有统计学意义(P<0.05);稳定组与急性加重组进行对比,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

3组受试者血清25(OH)D、WBC及RBC水平的比较:3组受试者的血清25(OH)D、WBC及RBC水平进行对比,差异有统计学意义(P<0.05);急性加重组与稳定组进行对比,血清25(OH)D、WBC及RBC水平差异有统计学意义fP<0.05);稳定组与健康组进行对比,血清25(OH)D、WBC及RBC水平差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

血清25(OH)D与COPD患者血常规的相关性分析:急性加重组患者的血清25(OH)D水平与RWC(r=0.346)、WBC(r=0.326)水平呈正相关(P<0.05);稳定组患者血清25(OH)D水平与WBC(r=0.335)、RBC(r=0.306)水平呈正相关性(P<0.05)。结果表示,维生素D与COPD患者血常规存在相关性,见表3。

讨论

COPD是一种以不完全可逆的气流受阻为特征的肺部疾病,在未得到良好治疗的情况下,极容易发展成为肺心病和呼吸衰竭。COPD好发于>40岁的人群,目前发病率居高不下,已经高达10%左右,严重威胁人们身体健康,对患者的生活质量也有很大影响。引起COPD的危险因素有很多,主要可以分为内因与外因两个方面。外因主要包括吸烟、粉尘、化学物质的吸入、空气污染等,内因主要包括遗传因素、由各种原因造成的肺发育不良等因素。其中外因是引起COPD的主要因素。近些年来,人类对大气环境破坏严重,各种汽车尾气、工业化学粉尘等污染物大量出现,在污染环境的同时,也增加了COPD的发病率。

维生素D是一种固醇类衍生物,最早发现于19世纪30年代,当时主要是用于治疗佝偻病,其化学特性到20世纪30年代才真正确认。维生素D主要作用是组成与维持骨骼的成长,维生素D的缺乏会直接导致小儿佝偻病与成年人出现软骨症,患者出现骨头、关节疼痛、肌肉萎缩等症状。近年来,有研究报道称,维生素D除了调节机体钙、磷代谢平衡之外,治疗COPD时也有非常重要的抗炎和免疫调节作用,其水平的高低也能反映COPD患者病理改变情况,值得临床推广应用。

本次研究结果显示:急性加重组患者血清25(OH)D水平与RBC(r=0.346)、WBC(r=0.326)水平呈正相关(P<0.05);稳定组患者血清25(OH)D水平与WBC(r=0.335)、RBC(r=0.306)水平呈正相关(P<0.05)。结果说明,维生素D与COPD患者血常规及肿瘤标志物存在相关性。说明维生素D不仅能改善骨质、治疗佝偻病,还能辅助治疗COPD患者,改善其血常规指标,改善患者生活质量。

综上所述,COPD患者比健康人体内维生素D水平明显低,且与血常规有明显相关性,因此,对COPD患者进行维生素D辅助治疗,能显著降低中重度COPD患者发生急性加重期COPD的次数,提高患者病情的评估准确度,改善患者预后和生活质量,延长患者生存时间。endprint