红军二、六军团会师地点所存争议问题研究

刘 金, 曾林华

(1.泸州广播电视大学,四川 泸州 646000;2.中共泸州市纳溪区委党校,四川 泸州 646000)

红二、六军团胜利会师后,曾转战数省,并成功地“调动、吸引和牵制了敌人的大量兵力,有力地配合了党中央和中央红军的战略转移,为中国革命实现历史性转折作出了巨大贡献”[1]。但由于此次战场会师受复杂的客观因素影响,且牵涉到会师概念标准认定等主观因素,学术界对红二、六军团会师地点一直存在争议,其中主要包括贵州沿河谯家镇、印江木黄和四川酉阳南腰界(今属重庆)三种观点。本文立足于最基本的史实基础,通过细致的分析和对比,以期对红二、六军团会师地点作出更为科学、全面的探析。

一、红二、六军团会师的背景及经过

1931年中共六届四中全会以后,以王明为代表的“左”倾冒险主义路线开始在党内泛滥,并逐渐占据统治地位。时任湘鄂西分局书记的夏曦不遗余力地贯彻和推行“左”倾路线,大搞肃反扩大化,许多秉持正确路线的同志遭到排斥和打压,大批优秀的党政军干部被无辜杀害,各级党团组织、政治机关被解散,地方苏维埃政府工作处于停滞状态。更为严重的是,军事指挥上犯了“左”倾冒险主义错误,不切实际地开展“城市战、堡垒战、大规模的平地战”;坚决反对和抵制“游击主义”;“准备到攻打大城市及可以与帝国主义直接作战的必要限度”[2]76,使得“红三军被迫不停顿地强攻硬打,在战略上一步步陷入了被动局面”[2]74。1932年夏,蒋介石集团集中兵力在全国范围内发起了对各苏区的第四次“围剿”,而此时的湘鄂西革命苏区在王明“左”倾思想和长期“肃反”运动的掏蚀下早已元气大伤,“各项任务流于空谈”[2]83。随着根据地被不断蚕食、兵员锐减,红二军团不得不考虑新的战略转移。

为保存革命有生力量,红二军团在贺龙、关向应和夏曦等同志的率领下被迫于1932年秋离开根据地,艰苦转战豫陕川鄂湘等地。作为一支流动作战的疲惫之师,“在反动统治严密的白区长途远征,其形势之恶劣,任务之艰巨是可以想见的”[2]95。在历经各种艰难困苦后,红二军团终于冲破围追堵截,于1933年12月辗转到达川黔边区。19日,中共湘鄂西中央分局在咸丰大村讨论了湘鄂边失败的经验教训及当前的任务,并依据当前面临的实际情况,作出了果断放弃“恢复湘鄂边”的计划,决议挥师入川,着手“创造湘鄂川黔新苏区”*引自《湘鄂西中央分局报告》1934年9月15日。。1934年5月8日,红二军团冒雨突袭,出其不意,攻占彭水县城,并打算据此建立根据地。由于夏曦等同志以彭水“面水背山,易攻难守”为由予以阻挠,红军随即西渡乌江,进入贵州境内,并于6月1日顺利占领贵州沿河县城。为寻找适合部队休整和补充的环境,主力部队随即转移到酉阳南腰界一带。6月4日,贺龙、夏曦等同志率领司令部及参谋人员进驻南腰界余家桶子里,党政机关和红军战士则分散驻扎在周围农户家中。6月19日,在贵州沿河召开的枫香溪会议上决定迅速建立黔东特区革命根据地,并恢复红三军中的党团组织和政权机关,发动人民群众,开展政权建设。此后,红二军团以南腰界为中心向川黔两省不断推进。在各级地方基层党组织和人民群众的帮助支持下,经过短短一个多月时间,红二军团就在方圆百里的地域范围内陆续建立起17个区革命委员会和近百个乡苏维埃政权。由于南腰界地处两省交界的偏僻地带,土壤贫瘠,人烟稀少,社会经济条件差,红二军团的人员补充和后勤物资供应受到极大的限制,加之敌人的轮番进攻、经济封锁和欺骗性宣传等,红二军团逐渐陷入消耗战中。再加上长期与中央失去联络,对红二军团摆脱被动局面更加不利。因此,尽快让部队进行休整补充并与外界恢复联系显得尤为迫切。

同时,红六军团因敌人的围追堵截陷入困境,急需寻找兄弟部队支援。早在长征开始前夕,红六军团在萧克、任弼时、王震等同志的率领下主要活跃于湘赣苏区一带。1937年7月23日,中央军委来电文指示,要求“红六军团离开现在的湘鄂苏区,转移到湘中地区开展游击战并创立新苏区”。为此,红六军团奉命率先突围转移,肩负起为中央主力探索转移路线和寻找立足点的先遣任务。8月7日,红六军团约九千余人在横石誓师西征,敌人闻讯,急忙从周边数省调来大量兵力,在红军沿途关隘和天险之地部署数道防线,妄图一举消灭红六军团。经过近一个多月的艰苦鏖战,红六军团陆续突破四道防线,经湘南、桂东等地区转战至敌人统治力量相对薄弱的黔东地区,逐渐跳出了敌人的包围圈。尽管如此,红六军团身后仍有大量追兵伺机与红六军团决战,而此时的红六军团行军路线已经严重偏离中央军委既定的战略意图。中央军委多次电令其依照原定战略计划,筹建新根据地,以掩护、配合和接应中央红军转移,“军委绝未令你们渡乌江向西行动……绝对不可再向西北转移”[3]89。此后,红六军团的灵活性和主动性受到极大限制。最终,辗转鏖战数月之久的疲惫之师于1934年9月在黔东甘溪一带遭遇敌人突袭,红六军团“被截为三段,陷入了湘、桂、黔三省敌军二十四个团的包围之中”[4]。三个军六个团的主力部队几乎被打散,辎重、枪械和马匹等作战用具,以及医药和粮食等重要后勤物资丢失殆尽,士兵也由一万人锐减至三千余人。萧克后来在回忆录中描述了甘溪之战后的惨状,“在桂、黔敌24个团的重围之中,我军先后被截为四段,减员很严重,部队常在悬崖峭壁小路上攀行,有些部队一天一顿稀饭,赤脚行军。中央代表任弼时害疟疾,手拄木棍,领导着全军行动。52团是湘鄂赣久经战斗的部队,在行军中为后卫,遭敌包围,全团苦战数日,惨遭损失,18师师长龙云惨遭杀害……”[3]90甘溪战役的失利不仅使红六军团主力部队受到了重创,还使其陷入了空前的危机之中。国民党军队和地方军阀势力并未因此放松攻势,更加积极排兵布阵,伺机全歼这支已经减员三分之二的红军队伍。此时的“红六军已经无力单独承担为中央红军探路和寻找立脚点的任务,迫切要求与黔东的红二军团会合,集中力量,重整旗鼓”[5]59。

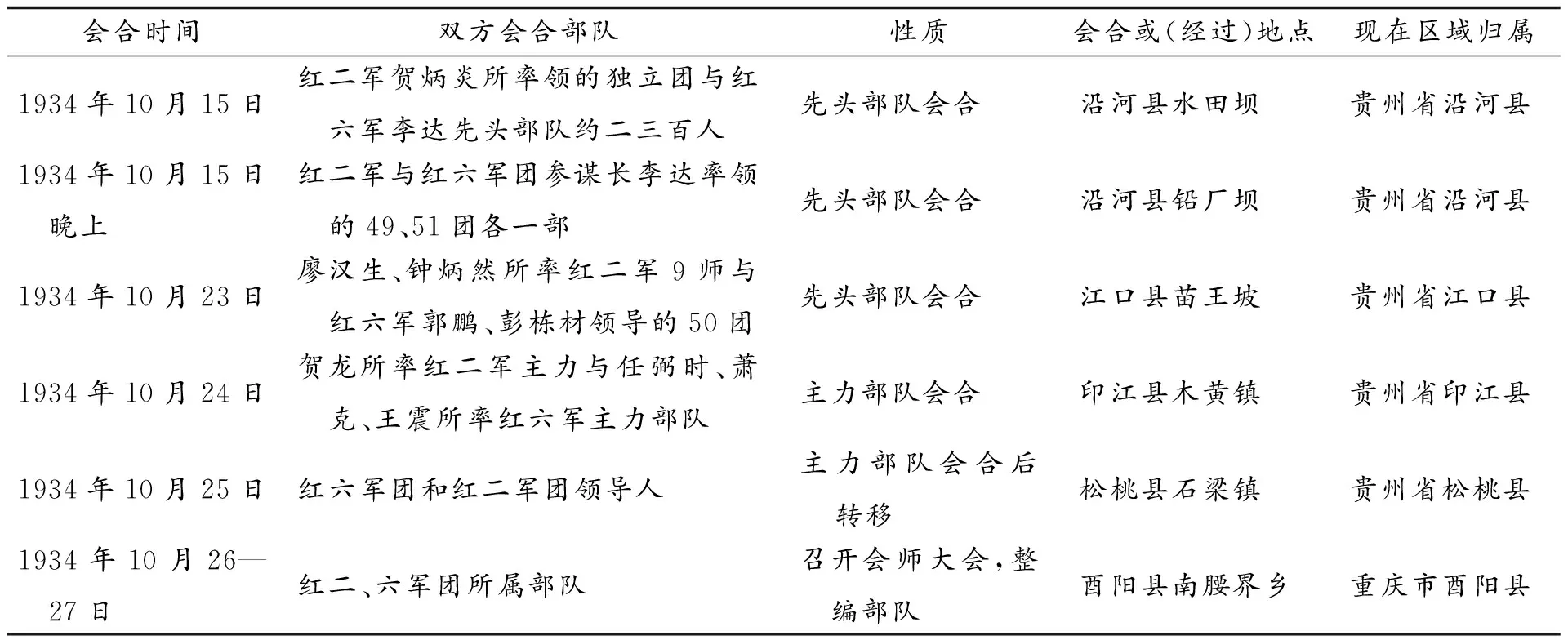

面对严峻复杂的生存形势,红二、六军团被迫开始了一场转移流动在战场上的区域性会师。1934年10月15日,红二军团贺炳炎带领的独立团最先在沿河县水田坝与甘溪之战中被打散、同主力红军失去联系的参谋长李达的先头部队相遇,稍后与李达率领的部队于沿河县铅厂坝会合;1934年10月23日,廖汉生、钟炳然率红二军9师与红六军郭鹏、彭栋材领导的50团于江口县苗王坡相遇并会合;1934年10月24日,红二、六军团主力部队于印江木黄会合;但基于敌情等风险的综合考虑,“这一带仍属游击区,敌军又跟了上来,贺关建议:此地不宜久停,请六军团同志到川黔边界的酉阳县南腰界再休息”[6]。双方红军在松桃石梁经短暂的歇脚后,于1934年10月26日顺利到达酉阳南腰界,并于10月27日在南腰界猫洞大田一处平坦开阔的水田里搭起会场,在两军团八千余名将士的参与下举行了隆重的会师大会,至此整个红二、六军团会师活动才宣告结束。为能清楚地展现红二、六军团的会师过程,详见表1。

表1 红二、六军团会师动态过程一览

二、红二、六军团会师地点所存争议和分歧

(一)沿江会师的观点

在近现代军队用语中,对军队会师有着明确的定义,即“两支以上军队或两个以上部队在战场上的会合”[7]。从这个标准来看,军队在战场上会师主要强调的是数量、地点和会合三个因素。结合《沿河党史》和《中国工农红军第二方面军战史》等党史资料,以及回忆录中对“1934年10月15日红二军团独立团团长贺炳炎率部与红六军李达参谋长先头部队,以及同日傍晚与李达率领的49、51团各一部的会合”基本史实的描述,两支不同番号的军队在沿江水田坝、铅厂坝等战场边缘实现了会合,依据这个界定标准,红二、六军团“沿江会师”的说法不无道理。

(二)印江木黄会师的观点

关于印江“木黄会师”的说法,主要依据当年会师亲历者的回忆录和党史专著。萧克作为红六军团最核心的领导人之一,同时作为整个会师过程的直接参与者和见证人,他的回忆录和著述有相当大的可信度。萧克在回忆录中曾记叙:“1934年10月24日,红六军团抵达贵州印江县木黄,与红二军团胜利会师。”[3]91不仅如此,在19世纪80年代初,时任全国政协副主席的萧克曾到贵州印江县木黄故地重游,豪情满怀地为昔日的木黄会师题写“二六军团,历尽艰险。木黄会师,三军欢唱。八千健儿,挥戈东向……”的豪迈诗句。此外,先后担任过红二、六军团政委的王震将军也亲自为“木黄会师”纪念碑题字。其它党史资料如“1934 年10月,红三军在贵州印江木黄和任弼时等同志领导的由湘赣革命根据地西征的红六军团胜利会师”[8]。90年代出版的《中国工农红军第二方面军战史》也曾记叙:“一九三四年十月二十四日,红六军团和红三军在贵州省印江县的木黄胜利会师。这次会师,在军事上、政治上都具有重大意义。”[2]200正是基于这些依据,红二、六军团在印江木黄会师的说法被大部分人所接受。

(三)酉阳南腰界会师的观点

红二、六军团会师南腰界的说法得到了众多党史研究者的认同和支持,其中张攀学在《小议红二、六军团会师时间和地点》中明确指出,“判断两军会师的标志是会师各军主力部队集结在一起和各军首脑机关的结合”[9],印江木黄仅是贺龙率领二军团的部分军队前去接应,分驻在黔东苏区的部队并未参与会合,期间也未实现主力部队及首脑机关的合并。杨升亮在《南腰界会师》中也持有相近的观点,红二、六军团在10月26日举行的会师大会上“宣读了中央的贺电,以及恢复红二军团番号,组成二、六军团总指挥部的命令”[5]58-60,同时实现了部分游击队员的整编,进一步加强了部队政治工作。杨升亮认为军队机构的合并、部队的整编、干部的任命以及总指挥部的成立等事实足以证明南腰界是两军会师之地。曾任红二军团第六师政治委员的廖汉生在回忆录中也提到了如何将红六军团从敌情严重的木黄接到南腰界会师的情景,“经过十几天的转战,深入白区兜了一个大圈子,我们终于把六军团接回到自己的‘家’。到达南腰界的第二天下午,两支红军齐集在一块刚刚收过庄稼的大田里,扎起台子,插上红旗,隆重举行会师庆祝大会”[3]42。接到“家”里会师,从侧面反映出廖汉生将军更趋向于认同红二军团南下深入战场接应六军团,直到接回南腰界,才开始真正意义上的会师。此外,作为此次会师的另一名传奇经历者,瑞典籍传教士鲁道夫·勃沙特(中文名字为薄复礼)也在1936年于英国伦敦出版的回忆录中对南腰界会师描述道:“这一天(1934年10月26日),是红军会师的热闹日子。住地锣鼓铿锵,彩旗飞扬,我们同到这里不久的贺龙二军团合并了。”[10]这位外国传教士使用的“合并”一词进一步印证了两军团是在南腰界开始正式整编和开展军队机构的合并。

很显然,上述三种观点都以相应的党史资料支撑和佐证,并依据一定的评判标准和规范论述,三种观点都有一定的合理性和科学性。当然,红二、六军团会师地点之所以长期以来存在分歧,除了受分析标准和概念定义上的主观因素影响外,与此次战场会师过程的特殊及复杂的客观因素密不可分。

三、红二、六军团会师地点产生分歧的原因

红二、六军团的会师地点之所以出现较大分歧,与当时双方所处的紧张而复杂的战场环境密切相关。会师前双方接头信息的不确定性使得此次会师的地点、时间,甚至成功与否都充满了偶然性;而双方在略显偶然和仓促的碰面中出于安全的考量,立即转移以摆脱敌人,使得整个会师过程在短时间内转移了多个地点。

(一)会师前接应信息的不确定性

正致力于黔东根据地的巩固与扩大的红二军团由于没有电台,很早就与中央失去联系,其对红六军团的动向更是一无所知,唯一了解外界的方式是通过缴获的国民党报刊“剿赤新闻”推测一些外界的情况和其他兄弟红军的消息。而此时的红六军团因为电台破坏的缘故,一时无法和红二军团取得联系。驻扎在酉阳的贺龙部队从南腰界小学的一份报纸上偶然得到一条消息:“江西萧克匪部第六军团窜入黔东,企图与贺龙匪部会合。”经过研究,红二军团果断下达接应任务,决定兵分三路深入白区和游击区,寻找和接应兄弟部队,贺龙军长在向部队下达动员命令时用了“我们是去‘撞’六军团!”的表达,并且兵分三路寻找,充分反映出此次会师接应能否成功的不确定性和偶然性,同时为此次会师具体地点存在的争议埋下了伏笔。

(二)会师过程中的流动性

在梳理红二、六军团会师过程中可以清楚地发现,两军为能够顺利完成会师,从1935年10月15日至26日的10天时间里转移达五县六地,于数百里的范围内长时间奔走、接应、转移和会合,整个会师过程处于不断变动的状态。特别是23日之后,频繁转移部队,平均一天转移一个地方,甚至“在木黄待了不过三、四个小时”[11],就因部队遭遇险情迅速转移。可见,此次深入白区和游击区的会师是在一种极其紧张的战争环境下进行的,会师过程显得异常仓促。从先头部队在沿河第一次接头到主力部队在印江的会合,再到主力部队的转移,以至到南腰界会师大会的胜利召开,整个会师过程都处于不断变化中。正是由于这种“在运动中会师”的特殊性,在短时间内频繁转移变更地点与敌人周旋,成为红二、六军团会师地点产生诸多争议的重要因素之一。

为更清楚地展现红二、六军团此次会师与长征中历次会师的不同,特编制表2。通过对比可以得出,其他五次会师都是在一个安定的环境中顺利地完成了先头部队的接应、主力部队的会合以及召开会师大会和军队机构的正式合并等,而红二、六军团的会师则在不稳定的战场上通过不断转移并与敌周旋、不断变换接应地点的过程中完成了整个会师。

表2 红军长征中六次会师过程对比

(三)会师接应地点的分散性和区域性

为早日实现两个军团的接头,在贺龙的领导和指挥下,红二军团兵分三路向黔东广阔的区域进发。正如贺龙在部队出发前的动员讲话“我们去‘撞’红六军”,两军事先并没有明确的会合地点,三路部队分别于沿河县水田坝、铅厂坝,江口县苗王坡,印江县木黄会合,中途又取道松桃县石梁歇脚,并于1934年10月26日最终到达酉阳县南腰界,总计途经五县六地。两军会师分散于不同的地点进行,由一个单一的地点接应会师变为某一区域性的流动会师,是此次会师地点产生分歧的一个最重要的原因。依据一定的标准,再结合基本史实,只着眼一个地点,忽略当时流动转移的整个区域,必然会破坏整个会师的完整性。

四、结语

受前期接应信息的不确定性、会师过程中的机动性、会师接应地点的分散性以及复杂的战争环境等多重因素的影响,红二、六军团在川黔两个区域间的会师过程明显不同于长征途中其他几次会师情况。一方面,部队双方彼此并不确定对方具体的行军方向和战略意图,在没有任何联系和接头准备的前提下会师,会师地点必然充满了一定的偶然性和不确定性;另一方面,为了尽快取得与红六军团的联系,红二军团承担着巨大的风险,主力部队脱离根据地远距离行军,深入战场形势不稳、战况不明的游击区和白区去寻找红六军,在先头部队和主力部队较为仓促的会合以后,出于安全因素的考虑,未得到休整就立即转移。可以说,整个会师过程都处于不断运动转移的状态。

一次完整的会师过程必然包含先头部队的早期接应、主力部队的会合、组织机构的整编、部队的一系列庆祝活动等。红二、六军团的此次会师处于一个动态的过程,如果将研究视野过于框限于某一点或者某一段,必然难以深刻揭示事件的发展规律,也难以客观呈现其历史原貌。红二、六军团先头部队在沿河、江口等地的早期接应标志着此次会师的开始,主力部队在印江木黄的会合以及双方领导人的短暂会晤是会师的发展,在松桃石梁的休整则属于会师中的转移,红二、六军团在酉阳南腰界举行的隆重庆祝活动则是此次会师顺利完成的重要标志。这其中的每一环节都成为了此次流动会师的重要组成部分,剥离其中的任一环节都将让此次会师的完整性和原真性受到破坏。此次会师从开始到结束的整个过程贯穿川黔两个区域,故建议红二、六军团在长征途中的此次会师改为“川黔会师”,这样更符合此次会师的真实情况。

[1] 肖文豪.论红二、六军团在红军长征中的地位和作用[J].贵州师范大学学报(社会科学版),1997(1):30-33.

[2] 中国工农红军第二方面军战史编委会.中国工农红军第二方面军战史[M].北京:解放军出版社,1992.

[3] 萧克.萧克回忆录[M].北京:解放军出版社,1997.

[4] 萧克.红二、六军团会师前后:献给贺龙、任弼时、关向应同志[J].近代史研究,1980(1):1-38.

[5] 杨亮升.南腰界会师[J].四川大学学报(哲学社会科学版),1979(3):58-60.

[6] 廖汉生.廖汉生回忆录[M].北京:八一出版社,1993:42.

[7] 军事科学院.中国人民解放军军语[M].北京:军事战士出版社,1997:34.

[8] 刘伯承.星火燎原:第三集[M].北京:解放军出版社,1997:260.

[9] 张攀学.小议红二、六军团会师时间和地点[J].长江师范学院学报,2011(4):34-36.

[10] 薄复礼.一个被扣留的传教士的自述[M].北京:昆仑出版社,1989:56.

[11] 孙焕臻,韩江华.关于红二、六军团会师的来龙去脉[J].党史资料与研究,1986(2):1-5.