国际视域下的“教育治理”:治理、组织与路径①

严孟帅

(华东师范大学,上海 200062)

在对“教育治理”组织或结构、路径或策略的探寻过程中,欧美等国家的教育治理观主导着教育治理探索的发展,而其中教育治理的“市场化”和“国际化”等“多元混合”制的教育治理组织与路径尤其值得探讨。综合一些重要的教育治理观点,我们认为,教育治理改革的主要挑战是进行更全面与系统化的综合改革,不能仅仅将多元混合中的“市场化”导向机制和国际组织提供的实证数据作为优化教育治理方式的唯一手段。为了更好地理解国际视域下的教育治理理念和经验,本文从以下四个方面展开论述:一是从“互动、过程”的视角来理解教育治理;二是阐明教育治理组织的多元混合形态;三是从国际范围来分析教育治理的主要路径;四是从辨证的观点来审视教育治理国际经验中的困境。

一、教育治理:基于“互动、过程”视角的教育行动逻辑

“治理”理论的代表性研究者R·罗茨(R·Rhods)曾提炼了治理的六种形态,即作为最小政府的治理、作为公司的治理、作为新公共管理的治理、作为“善治”的治理、作为社会调控制度的治理以及作为自组织网络的治理。[1]赫斯特(Paul Hirst)也提出了治理的五种形式,即善治、国际制度领域治理、公司治理及与新公共管理战略有关的治理、通过协调网络与合作关系的治理。[2]全球治理委员会(Commission on Global Governance)在 1995年的研究报告《我们的全球伙伴》中指出,治理是指各种公共的或私营的个人或机构管理其公共事务的多种方式的总和,是使相互冲突或不同利益者得以协调并采取联合行动的持续过程。实际上,治理概念在大多数人文社会科学中是用于描述或刻画政治行为的转变。即使该术语缺乏统一的定义,并且所蕴含的意义在不同学科之间存有巨大差异,但不可否认它是理论和实证分析中的一个关键性概念。

尽管“治理”这一概念还存在一定的模糊性,并且广泛运用于不同的领域,但它展现了一种普遍的特征,即治理意味着过程、协调及持续的互动,并以管理不同对象之间的相互依赖关系为目的。从相关文献中发现,治理一词已广泛传播,并促进了学科间的学术讨论。在最近几年,它被广泛用于政治科学、政治经济学、社会学以及不同的内涵、分析或标准中(如好的治理)。这个词汇最近(至少在德国)已经被引入到教育科学中。近年来,关于教育系统中多种对象之间相互的协调和治理已被“教育治理”这一衍生的概念进行解释。

英国学者玛丽亚·巴拉林(Maria Balarin)认为,在过去的三十年里,全球范围内教育治理已经发生了很大的转向,我们需要重新界定教育治理的性质。他质疑把教育治理视作一个自然融合的过程,提倡从政治经济学的立场,从权力、利益及社会正义等视角理解教育治理。[3]他以英格兰和秘鲁两国的教育治理作为研究案例,发现在教育服务碎片化和去行政化的过程中,教育逐渐从公共物品转变为私人产品。德国学者马塞洛·佩雷拉(Marcelo Parreira do Amaral)在探究制度理论与教育治理的关系问题时提出,治理聚焦于审视不同层次分析中复杂的行动和协调过程的相互关系,具体到教育政策,在一定意义上,治理可以被描述为所有进程、目标行动和制度安排的总和,它们为行动者提供信息并指导教育政策的制定。在一定程度上,这种关于教育治理概念的界定或理解,是一种基于“互动、过程”视角的教育行动逻辑。

借鉴我国学者俞可平教授曾论及“全球治理委员会”提出的颇具代表性的治理四个特征[4]或性质的观点,我们或许可以把教育治理清晰地表述为:“教育治理不是一整套教育规则,也不是一种单一的教育活动,而是一个教育行动过程;教育治理过程的基础不是控制,而是多元主体的互相协调;教育治理既涉及公共部门,也包括私营部门;教育治理不是一种正式的教育制度,而是持续的互动。”

二、教育治理中的组织结构:多元混合制的形态

关注教育治理的互动、过程维度,意味着当我们思考教育治理的组织和管理方面时,应该摒弃或远离技术性的分析方法,当我们聚焦公共服务的教育组织和管理、治理策略的效率时,往往应该撇开全球化进程、国家背景及意识形态作用等外在影响因素。传统上由国家统制的教育制度正逐渐向不同组织结构转型,这些多层级的组织联合公共部门、私营部门及第三方教育组织等形成了多元混合的教育治理组织形态。

在经济合作发展组织(OECD)国家有两个变量存在显著差异,一是学校的自主程度,二是在中央和地方一级运作的学校以外的机制,这两个变量被视为决定了教育治理模式的类型或特征。图1阅读的起始点可以是“政府”的模型,其特点是低自主权和较少的学校合作。这种教育治理模式的集权、强制和官僚化是众所周知的。[5]

图1表明,政府单一主体控制教育会导致学校自主权降低,而“分布式治理”(Distributed governance)、“准市场”(Quasi-market)化治理、“网络治理”(Network governance)则显著提升学校自主权(School autonomy)。当下我国公共教育的服务体制与“政府”治理模式类似,我国长期以来在计划经济体制下形成的公共教育服务体制是一种以自上而下控制为特征的一元化公共教育服务体系。这种体制的主要特征是:在公共教育领域,政府作为唯一的管理主体、供给主体和权力主体,包揽了所有教育产品的生产与服务。[6]改革开放以来,随着社会结构不断分化和社会主义市场经济的发展,众多利益相关者的出现,利益多元化凸显。传统的教育管理体制已不适应我国经济社会发展的需求。传统体制中严格区分的统治者与被统治者、管理者与被管理者等概念趋于模糊,传统的统治与管理的模式越来越被民主决策、学会妥协、公开透明、解决问题等治理要素所替代。[7]

图1 四种理想的学校治理模式

从世界范围看,欧美等国家从20世纪90年代就开启了对单一“政府”管理教育体制的改革尝试,在公共教育领域引入市场竞争和市场机制,如美国的“特许学校”、英国的“pps战略”等。这种制度变革的一个重要特征是从“政府”单一控制模式转变为多元混合的教育治理模式,即从集中控制层次转变到更加分散、平行和网络化的共同协作。在教育治理的公共部门、私营部门及第三方教育组织等多元治理主体的联合中,在所有治理活动中存在形式上的混合,包括资金、所有权、教育服务提供者、监管等,国家、市场、社区和家庭在其中有不同程度的参与。我们以意大利的分布式治理为例来做进一步阐释。意大利宪法将第117条和第118条规定为纵向和横向的辅助原则,正式建立分布式教育治理模式,其特点是显著的制度多中心。因此,教育治理在部委、省、市议会及学校和民间社会之间共存。而意大利的总统第275/99号法令第1条指出,教育机构应确保教育活动的定义和实施,符合授予各地区的职能和下放到地方当局的职能;第3条将教育活动计划(POF)定义为统一各个学校文化的基本文件。它指出课程、课外、教育和组织设计作为其自主性的一部分。该法律明确POF应考虑到家长团体和协会,甚至学校和学生的建议和意见。事实上,民主决策是教育治理的重要方式,分布式教育治理拒绝等级观念,允许不同身份的个人或团体平等地参与教育决策。在一定意义上,教育治理是对传统教育管理方式的超越,是教育管理民主化的集中体现,是教育管理的现代形态。[8]可以说,治理的多元混合主体是确保教育治理有效运作的组织结构。

三、教育治理的路径:从政府控制走向市场化的公私共治和全球化的教育治理

自现代教育体系形成以来,教育与教育政策一直在国家的控制下建立和运行。因此,国家教育体系从产生之初就受到强有力的政治与标准的控制。实际上,对教育管理系统中控制问题的探讨在很早以前就开始了,但人们在国家对功能系统的控制和指导方面(如经济系统、教育系统等)一直持保守和乐观的态度。然而,20世纪70年代后,一些社会学家、政治学家不断质疑、反思和探讨这些观点,提出了大量对实践政策的实证分析结论和系统影响理论。随着国际组织、国家公共部门及私营部门等互动协作和对话交流的影响,越来越多的学者提出用“治理”取代传统“控制”的观念。国家在教育系统中是唯一影响因素的观点受到质疑。实质上,现代教育管理系统已经远离或超越了传统行政命令式的官僚体制了。

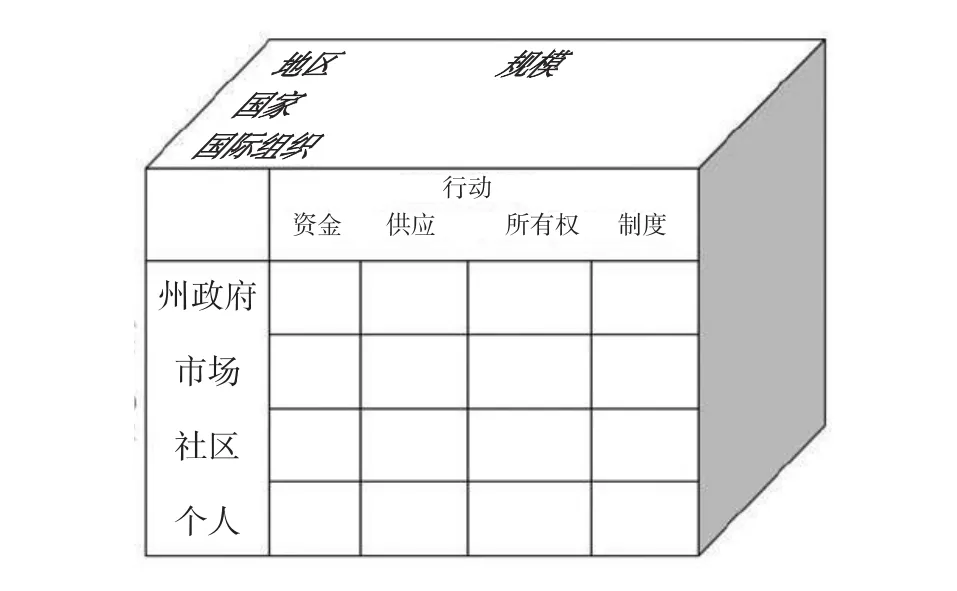

从国际视野来看,欧美等国家中的教育治理结构逐渐由市场关系所构成,同时,国际组织在教育治理过程中扮演着越来越重要的角色。研究者苏珊L·罗伯逊等人认为我们应从图2所示的框架来理解教育治理的组成部分。[9]

图2 教育多元治理结构框架

在图2中,主要涉及到三个维度的治理框架,即不同的教育活动形式、不同利益实体(如州政府、营利/非营利市场、社区和个人)和不同载体或规模(如地区、国家和超国家/国际组织)。在这三个维度的众多方面中,政府的公共部门、营利/非营利市场、社区、个人及国际组织均对教育治理产生影响。在实质上,这是一种教育分权。从教育治理的理念和精神出发,首先我们应尊重教育治理主体的多元化,其次要以市场规则或契约来联结个人、营利/非营利机构和政府公共机构,再次要在平等对话、互动协作的基础之上作出教育决策和行动。显然,这是一个复杂的协调和交互过程。

在教育治理路径的国际经验中,教育的“市场化”和“国际化”值得我们关注。第一,公共教育服务范围内教育企业/公司的介入形成的教育“市场化”。在一定意义上,一切市场规则都能形成一定程度的激励或择优。如美国特许学校(Charter school)的发展,它是基于市场发展逻辑的一种学校治理形态改革。另外,如前文提到的“准市场”(Quasi-market)概念,这是以学生的标准化学业成绩和学校绩效为基础而具有市场竞争性的公私共治的表现。为了鼓励竞争和实现资源最优配置,集中评价学生学业和学校绩效与市场具有相同功能。价格决定供需关系,类似地,集中评价也产生可比信息,以鼓励学校选择和系统内资源的有效分配。比如《No Child Left Behind》(美国)或《Every Child Matters》(英国)这样的改革就是基于学业测试和涉及每所学校绩效的大规模评估,评估数据和信息决定着分配给学校的资源。第二,国际组织对教育的关注引起教育治理的国际化。就传统而言,教育活动被视为国家独有的,甚至是神圣不可侵犯的主权领域。而今天不可否认的是新的变化正在发生,教育与超国家力量的联系愈加紧密。然而在全球化背景下,各国教育政策制定语境逐渐从本国扩展到了全球,教育发展逐渐融合到全球治理的多维框架。[10]在一些文献中,联合国教科文组织(UNESCO)、经济合作发展组织(OECD)及欧盟(UE)等被定义为在跨国教育领域有影响力的行动者。国际组织主要以监测和报告对各国的教育治理产生影响,教育监测和报告能促使一些国家的教育政策转向“基于证据”的方向发展,这些证据逐渐成为一个国家教育政策的主要参考资料。

由此可见,教育治理从政府控制走向市场化的公私共治和国际化的全球治理,其本质上是时代与社会发展的共同驱动。我们注意到,由于缺乏专业组织和社会有效参与教育治理的途径,教育行政部门往往独立担负着治理教育顽疾的重任。但教育己经走出了传统的小教育的视野,进入大教育的时代,换言之,教育与社会各方面的利益联系太紧密了,不是一纸命令就能够解决的。[11]当下,教育系统中各种利益盘根错节,故而单靠政府或者学术界的力量是难以独立解决问题的,应该联合国际组织、社会团体及私营机构等协同共治方能突破重围。

四、审视教育治理:国际经验中的困境

当下治理模式的争论和治理方法的选择,主要在于教育体制是要集权还是放权,而我们认为,关键不是集权还是放权,而是在不同社会阶层、不同利益群体中,究竟该如何才能制定有效的教育政策。[12]如前文提到的美国特许学校(Charter school)等多元混合治理的学校,由于处于“多方共治”中,故而出现美国中小学的教育系统失调、教育无法创新、无法引领等弊端。有研究者指出,当今的教育治理制度在理论上促进了教育决策的民主参与,但实际上并未如愿。在美国,实际选举过程中的党争与混乱,使得选举结果并不能真正代表民意,而是利于有组织的利益集团,结果导致处境不利的家庭成为教育治理变革中的弱势群体。

而在欧洲的英格兰和意大利等国,在践行教育治理理念的过程中同样存有问题。教育治理的混合化在英格兰似乎导致了教育的碎片化和非政治化,在这种可以私人交易的商业化运作的教育中,教育重构公民身份的价值在削弱,同时使得教育远离了关于知识创生和传承的本然使命。在意大利多中心模式的治理中,多元主体职能的合法分布,多种资源和决策力量之间的协调及有效融合等的前提预设问题尚未得到充分论证。相反,意大利已有研究证实,在多元主体共同参与教育治理的过程中,由于无法与其他机构合作而导致学校在提高教育质量方面的成效乏善可陈。质言之,世界范围内的教育治理方式仍然需要进一步的思考和完善。

把目光聚于中国语境下,审视我们的教育治理是一幅怎样的图景。党的十八届三中全会明确提出,全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。这是国家改革的总目标,也是各领域改革的总要求。原教育部部长袁贵仁指出:教育改革作为全面深化改革的重要领域,一切改革的举措和行动,毫无疑义都要自觉围绕这一总目标、落实这一总要求,从教育部门自身改起,完善科学规范的教育治理体系,形成高水平的教育治理能力。[13]也就是说,“教育治理体系的现代化”是我国教育领域改革的总方向。那么,在推进教育治理现代化的进程中,我国面临的困境是什么呢?有研究者从四个维度进行了一定的探讨,即一是教育法制不足与教育治理制度创新需求之间的矛盾;二是三元治理结构之规范市场、成熟社会组织的“缺位”;三是规范性、文化—认知性制度与规制性制度之间的角力;四是政府“管制者”向“治理者”角色转换的“差位”。[14]此观点显然论及到了在多元主体共治教育中存在的问题,与国际语境中教育治理的困境存有相似之处。制度的现代化、市场的现代化及人的现代化等缺乏必然对我国教育治理的现代化形成一定阻力。

在国际视域下,教育治理的新形势已经被广泛接受,教育治理的理念已逐渐渗透到教育革新的实践之中。整体来看,多元混合制的教育治理改革虽已取得卓著的成就,但教育治理改革的任务仍很艰巨,比如关涉教育系统和社会的分裂、社会的正义、教育的公平等重要问题仍需进一步探索。在根本上我们认为,教育治理和学校改善的挑战是进行更全面的、深层次的和系统化的综合改革,不能仅仅将多元混合形态中的“市场化”导向机制和国际组织提供的实证数据作为优化教育治理方式的唯一途径。

[1]R.Rohdes.The New Governance:Governing without Government?[J].Political Studies,1996,15(4):23.

[2]Paul Hirst.Democracy and Governance[C]//J.Pierre.Debating Governance.New York:Oxford University Press,2000:13-35.

[3]Maria Balarin.The Changing Governance of Education: A Comparative Political Economy Perspective on Hybridity [J].American Behavioral Scientist,2014,58(2):1146.

[4]俞可平.全球治理引论[J].马克思主义与现实,2002,(1):22.

[5]Paletta Angelo.Public Governance and School Performance[J].Public Management Review,2012,18(7):1125-1151.

[6]蒲蕊.公共教育服务体制创新:治理的视角[J].教育研究,2011,(7):54.

[7]王晓辉.关于教育治理的理论构思[J].北京师范大学学报(社会科学版),2007,(4):5.

[8]褚宏启.教育治理:以共治求善治[J].教育研究,2014,(10):5.

[9]Susan L.Robertson ,Roger Dale.The social justice implications of privatisation in education governance frameworks:a relationalaccount[J].Oxford Review of Education,2013,7(17):432.

[10]项贤明.教育全球化全景透视:维度、影响与张力[J].北京师范大学学报(社会科学版),2008,(1):9.

[11]王洪才.教育失败、教育焦虑与教育治理[J].探索与争鸣,2012,(2):69.

[12]Patrick Mcguinn&Paul Manna.The Tall Task ofEducation Governance Re¬form [J].Journalof School Choice,2013,12(2):606-611.

[13]袁贵仁.深化教育领域综合改革:加快推进教育治理体系和治理能力现代化[J].中国高等教育,2014,(5):4-5.

[14]张建.教育治理体系的现代化:标准、困境及路径[J].教育发展研究,2014,(9):29-30.