超选择性动脉溶栓与静脉溶栓治疗急性脑梗死临床效果分析

温超 曹江红

[摘要]目的 分析超选择性动脉溶栓与静脉溶栓治疗急性脑梗死(ACI)的临床效果。方法 选取2015年9月~2017年4月太原市中心医院收治的75例ACI患者作为研究对象,按照病床单双号将其分为观察组(38例)和对照组(37例)。观察组患者采用阿替普酶超选择性动脉溶栓治疗,对照组患者采用阿替普酶静脉溶栓治疗。比较两组患者的治疗效果、治疗前后脑卒中量表(NIHSS)评分、血管再通率及脑出血情况。结果 观察组患者的治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者治疗前的NIHSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后7 d及1个月的NIHSS评分均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组患者治疗后7 d及1个月的NIHSS评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的血管总再通率高于对照组,脑出血率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 ACI患者以超选择性动脉溶栓进行治疗,治疗期间脑出血率低、疗效高、血管再通率高、神经功能改善好。

[关键词]急性;动脉溶栓;脑梗死;疗效;静脉溶栓

[中图分类号] R743.33 [文献标识码] A [文章编号] 1674-4721(2018)12(a)-0077-04

急性脑梗死(ACI)作为临床神经内科高发疾病,以老年者多发,且近几年受社会老龄化、饮食生活习惯改变等影响,疾病发生率呈上升趋势。相关数据统计我国每年因ACI死亡者在100万以上,同时患者残疾率在60%以上,其中重度残疾可达40%左右,因此如何提高患者生存率、改善患者预后成为临床医生关注的热点[1-2]。鉴于疾病发生为人体脑动脉出现血栓,由血管堵塞、脑动脉供血不足所致,故目前最有效的治疗方式为溶栓,其能起到疏通闭塞动脉血管的作用,从而促进局部血液循环恢复,使缺血区域血管再通,病灶脑组织血供恢复,进而挽救濒死神经细胞,避免患者遗留后遗症,改善患者的预后、生活质量[3]。但随着医疗水平的发展,临床溶栓手段较多,不同溶栓方式治疗效果会有一定差异,目前最常用溶栓手段包括静脉溶栓、超选择性动脉溶栓[4]。本研究选取太原市中心医院收治的75例ACI患者作为研究对象,旨在分析超选择性动脉溶栓与静脉溶栓治疗ACI的临床效果,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2015年9月~2017年4月太原市中心医院收治的75例ACI患者作为研究对象。纳入标准:患者经检查确诊为ACI;患者入院时意识清醒,发病至入院时间<6 h;患者无凝血功能障碍、血液系统疾病;无既往颅内动脉瘤、颅内出血史;自愿参与并签署知情同意书。排除标准:入院时患者有颅内出血情况,经诊断为严重卒中,有明显占位效应;患者近1个月内有手术史或服用过抗凝药物;合并严重器质性疾病、癫痫发作者;用药禁忌证;患者临床资料不全;妊娠期妇女。按照病床单双号将其分为观察组(38例)和对照组(37例)。观察组中,男20例,女18例;年龄39~73岁,中位年龄56岁;发病时间1~6 h,平均(3.1±0.6)h;伴有糖尿病者5例,高血脂者3例,高血压者8例。对照组中,男20例,女17例;年龄38~74岁,中位年龄57岁;发病时间70 min~6 h,平均(3.1±0.5)h;伴有糖尿病者5例,高血脂者3例,高血压者7例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核通过。

1.2方法

所有患者确诊后均给予指导卧床休息、吸氧,注意保持患者呼吸道通畅,密切监测生命体征,溶栓前使用5 mg地塞米松、20 ml生理盐水。对照组患者建立静脉通路,给予阿替普酶(德国Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&,Co. KG;S20110051;规格:20 mg/支)0.9 mg/kg,先将10%本品溶于10 ml生理盐水中静脉推注,剩余按1:5溶于生理盐水后静脉滴注,注意要在60 min内滴完。观察组患者先以Seldinger穿刺法行股動脉穿刺,穿刺成功后全身肝素化,在血管造影下明确患者闭塞血管部位,评估全脑动脉循环,将微导管插入闭塞血管近端,在接触血栓后取适量阿替普酶,将10%本品溶于20 ml生理盐水,并缓慢注入,注意在15~30 min内注完。之后每15分钟行血管造影复查,若半小时后血管仍未通,可再次注入阿替普酶,剩余剂量溶于生理盐水后静脉滴注。两组患者在完成溶栓后,除监测生命体征,同时要求患者1 d内绝对卧床,并在1 d后采用16排螺旋CT(荷兰皇家飞利浦公司)进行检查,溶栓后两组患者均服用抗凝药阿司匹林。

1.3观察指标及评价标准

比较两组患者的治疗效果、治疗前后脑卒中量表(NIHSS)评分、血管再通率及脑出血情况。治疗效果评估[5]具体如下。基本治愈:经治疗患者生命体征平稳,NIHSS减分率在≥80%,病残程度0~1级;改善:疗程结束时患者病残程度2~3级,NIHSS减分率40%~79%,生命体征平稳;无效:患者病残程度>3级,NIHSS减分率<40%或评分增加。治疗总有效率=(基本治愈+改善)例数/总例数×100%。NIHSS评分[6]包括语言、构音障碍、忽视症、下肢运动、面瘫、共济失调、上肢运动等11项内容,评分范围0~42分,≥21分为重度卒中;11~20分为中度卒中;1~10分为轻度卒中。其分数越高表示患者神经功能恢复越差。血管再通情况采用血管造影进行观察,包括完全再通、部分再通及未通,血管总再通率=(完全再通+部分再通)例数/总例数×100%。

1.4统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,两组间比较采用t检验;计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

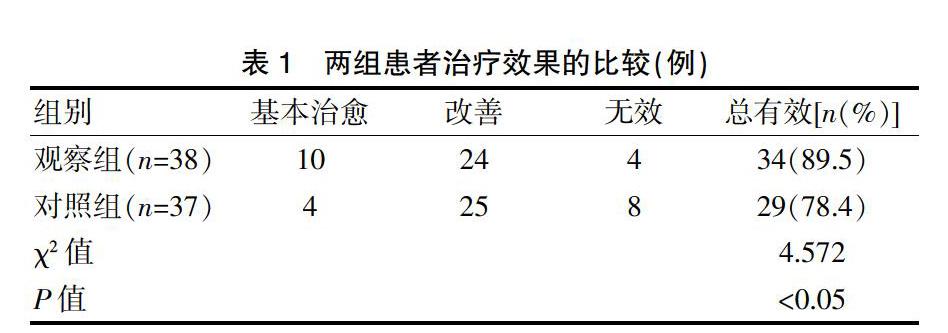

2.1两组患者治疗效果的比较

观察组患者的治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

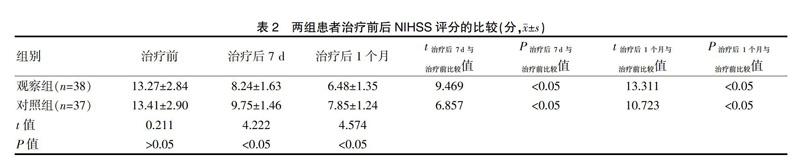

2.2两组患者治疗前后NIHSS评分的比较

两组患者治疗前的NIHSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后7 d及1個月的NIHSS评分均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组患者治疗后7 d及1个月的NIHSS评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

2.3两组患者血管总再通率及脑出血率的比较

观察组患者的血管总再通率高于对照组,脑出血率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

3讨论

ACI因其高发病率及高致残、致死率成为目前临床医学研究关注的重点,患者若治疗不及时后期会留有严重后遗症,严重影响其身心健康,目前疾病尚无有效治疗药物,但有研究表明患者在发病后脑血供降至正常血供1/3时,脑细胞耗氧仍未停止,表明脑细胞损伤还未达到不可逆的水平[7]。若此时期(发病时间<6 h)能有效恢复患者脑部缺血区域血供,可减轻缺血半暗带情况,最大限度恢复受损神经元,改善患者神经功能,从而避免后遗症的发生[8]。因此如何及时、快速使闭塞血管恢复再通是ACI治疗的关键,目前唯一经医学证实的有效治疗方法为溶栓,其能对人体最新形成的血栓、栓塞进行溶解,从而恢复脑部缺血区域血供,恢复脑部神经功能[9]。

阿替普酶作为目前临床溶栓常用药,其用药安全性高、起效快,用药后可快速达到血药浓度高峰,但溶栓药物不同给药剂量、给药途径等均会对ACI临床治疗效果造成一定影响[5]。本研究中对照组患者的治疗总有效率为78.4%,血管总再通率为37.8%,提示静脉溶栓对ACI治疗具有一定的积极性意义,其作为目前临床最为广泛应用的溶栓方式,主要将溶栓药物通过静脉通道注入人体内来溶解血栓,从而达到治疗目的,此种溶栓方式具有操作简单、无血管内侵入性创伤、医疗费用相对较低等优点[10]。本研究结果提示,观察组患者的治疗总有效率、血管总再通率分别为89.5%、63.2%,均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。在陈淑媛等[11]的研究中,试验组(超选择性动脉溶栓)治疗总有效率为86.84%,显著高于对照组(静脉溶栓)的71.05%,差异有统计学意义(P<0.05),其认为超选择性动脉溶栓用于溶栓治疗效果较好,与本研究结果相符,但本研究结果略高。分析原因本研究溶栓选择的药物为阿替普酶,其作为临床新型溶栓药,通过作用血栓中纤维蛋白,使纤溶酶原裂解为纤溶酶,从而达到降低凝血因子作用的效果,有效疏通血栓血管[12]。本研究结果提示,超选择性动脉溶栓治疗效果理想。其将微导管在数字血管减影机辅助下置于血栓形成处,后使用溶栓药物将血栓溶解,达到血管再通的目的,此种溶栓方式使病灶部位血药浓度上升,故溶栓效果提高[13]。本研究结果还提示,观察组患者的脑出血率、治疗后7 d及1个月的NIHSS评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示动脉溶栓再出血率低、治疗效果理想,分析原因动脉溶栓中医生可通过数字血管减影机直接观察溶栓过程,有利于在治疗期间根据患者具体情况调整溶栓药物剂量,以确保一旦闭塞血管再通后能立即终止用药,避免过度使用溶栓药物,引发出血[14]。临床发现阿替普酶若要起到溶栓效果,就必须在病灶部达到一定血药浓度,故静脉溶栓用药剂量会较大,而动脉溶栓能使药物直接作用血栓,不仅能提高病灶血药浓度,同时一定程度上减少治疗药物的使用量,有效降低脑出血发生率[15-18]。

综上所述,ACI患者以超选择性动脉溶栓进行治疗,治疗期间脑出血率低、疗效高、血管再通率高、神经功能改善好。

[参考文献]

[1]马瑞,张晓惠,徐亚辉,等.超选择性动脉溶栓与静脉溶栓治疗急性脑梗死临床疗效分析[J].中国老年学杂志,2012, 32(5):919-920.

[2]吕燕华,曹亦宾,郭红梅,等.超选择性动脉溶栓并术后局部亚低温对急性脑梗死患者血清NSE和S-100蛋白的影响[J].中国急救医学,2014,34(7):613-617.

[3]邹蓉,刘朝霞,曲晓宁,等.超选择性动脉溶栓与静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床效果对比[J].实用心脑肺血管病杂志,2015,23(8):47-50.

[4]王允,代大伟,范宇威,等.急性脑梗死溶栓治疗的临床进展[J].现代生物医学进展,2017,17(26):5194-5196,5047.

[5]张兆,张千,李先锋,等.超选择性动脉溶栓和静脉溶栓治疗老年急性脑梗死的临床研究[J].内科,2014,9(4):383-385,397.

[6]胡晓,李玫,瞿浩,等.静脉溶栓对急性脑梗死患者氧化应激及神经功能的影响[J].中华神经科杂志,2015,48(10):866-869.

[7]刘晓林,刘宓宓.超选择性动脉溶栓与静脉溶栓治疗急性脑梗死的对比分析[J].中国卫生标准管理,2015,6(1):71-73.

[8]王占强,徐莉,周利,等.尿激酶超选择性动脉内溶栓后应用尤瑞克林对急性后循环脑梗死脑血流动力学的影响[J].疑难病杂志,2016,15(3):236-240.

[9]陈堃,王月姮,王学义,等.超早期超选择性动脉溶栓治疗急性脑梗死的临床疗效[J].中国实用神经疾病杂志,2016, 19(17):14-16.

[10]樊凌华,张琪,邱淑娟,等.年龄对阿替普酶治疗急性脑梗死短期预后的影响[J].中国中西医结合急救杂志,2016, 23(5):529-531.

[11]陈淑媛,王新平,王世民,等.以TIA为临床表现的急性脑梗死溶栓观察[J].中风与神经疾病杂志,2014,31(3):236-239.

[12]范百亚,康静,贺亚龙,等.动脉溶栓治疗后循环急性脑梗死与静脉溶栓的回顾分析[J].中风与神经疾病杂志,2015,32(11):1027-1028.

[13]周秉博,王晓宏,杨军,等.急性脑梗死患者重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓后出血性转化的危险因素分析[J].中国医科大学学报,2017,46(12):1101-1104,1110.

[14]杨璐萌,程忻,凌倚峰,等.华山医院急性脑梗死患者阿替普酶静脉溶栓治疗依从性分析[J].中华神经科杂志,2015,48(10):845-849.

[15]谢江文,吕国菊,郑珍婕,等.不同年龄对阿替普酶静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床疗效和预后的影响[J].中国临床药理学杂志,2016,32(6):486-488.

[16]陈观太,梁春华,欧丽志.阿替普酶静脉溶栓治疗急性脑梗死的效果及对神经功能、炎症及氧化应激反应的影响[J].中国医学创新,2018,15(20):29-33.

[17]许盈盈,叶励超,蔡乾坤.缩短院内延迟对静脉溶栓治疗急性脑梗死患者MRS、NIHSS评分的影响分析[J].中外医学研究,2017,15(36):34-35.

[18]刘静.超选择性动脉溶栓治疗急性大脑中动脉脑梗死的疗效和安全性研究[J].中国现代医生,2017,55(27):52-54.

(收稿日期:2018-06-08 本文编辑:任秀兰)