广州增城墨依山遗址出土商代大口尊的保护修复

林莉琼

引言

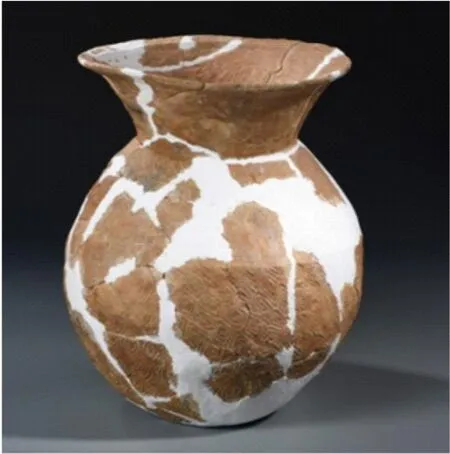

墨依山遗址位于广东省广州市增城区朱村街官田村墨依山西南面坡地。2016年至2017年,广州市文物考古研究院对墨依山遗址进行了抢救性考古发掘,清理先秦至清代晚期墓葬127座,出土文物190余件(套)。其中清理商代墓葬76座,且M66、M70随葬有牙璋、有领玉环等玉器。墨依山遗址出土了大量的陶器,陶大口尊等出土文物带有明显的浮滨文化特征,显示商时期珠江三角洲与粤东地区存在文化交流和相互影响,对研究商时期珠江三角洲与粤东地区的文化交往以及本地区商代遗存的面貌具有重要意义1。

为了配合广州增城墨依山遗址考古资料的整理,2017年3月,广州市文物考古研究院对墨依山遗址出土文物进行保护修复处理。关于出土陶器文物的修复,虽然修复方法与流程有一定的共性,但由于各出土文物具体情况各异,修复的具体做法也有所不同。本文着重介绍其中三件器型、纹饰各异的陶大口尊的保护修复过程,将科学的保护方法与传统的修复技术相结合,根据器物出土及保存状况采用了三种不同的修复方法,成功修复了病害严重的三件脆弱陶器。本次商代大口尊的保护修复工作是在广州市文物考古研究院吕良波副研究员及中国社会科学院考古研究所王浩天副研究员的指导下完成的。广州市文物考古研究院张希、牛沛、袁琳芳、刘霞参与了器物的修复并提供帮助,在此一并表示衷心的感谢。

一、保存现状调查与评估

(一)保存现状调查

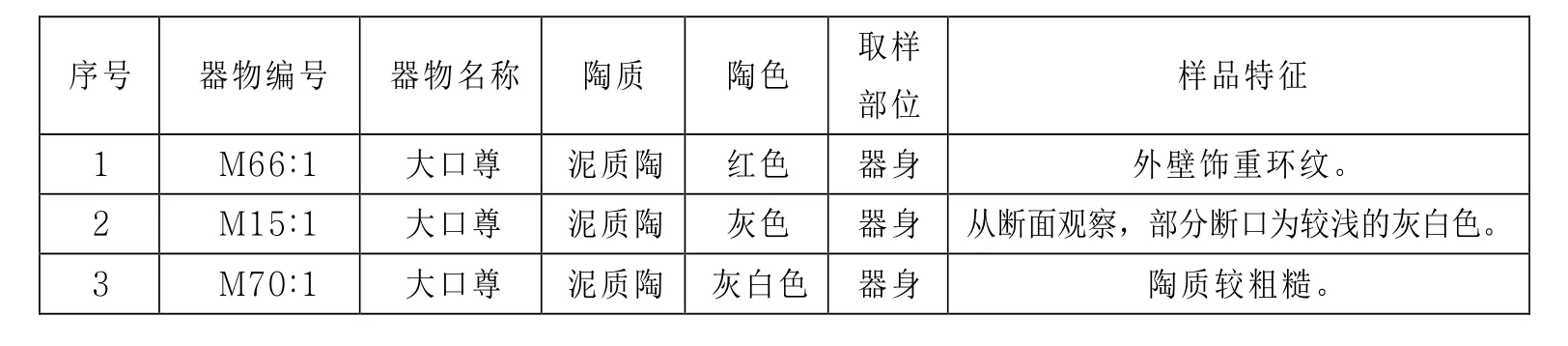

本次修复的三件大口尊藏于广州市文物考古研究院,未定级,属重要出土文物,详细的基本信息见表1。

表1 保护修复文物基本信息表

1、大口尊(M66:1)

图1 大口尊(M66:1)出土状况

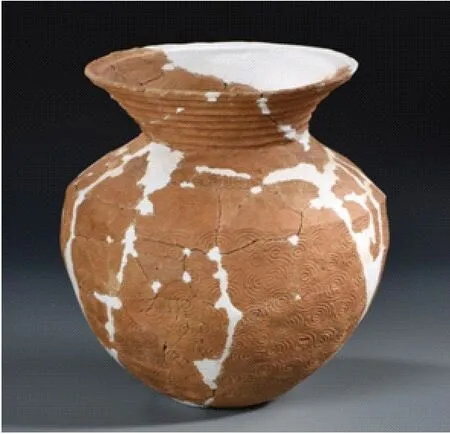

图2 大口尊(M66:1)整取后现状

陶大口尊(M66:1)出土时(图1)口沿残缺,尊里内部填满泥土,表面较多泥土附着物、硬结物,多处裂缝。在对器物进行石膏整取后,该大口尊的一侧在搬运过程不慎受损,见图2,表面石膏模开裂,器物口沿与腹部多处残断,裂缝增多,多处陶片脱落。

2、大口尊(M15:1)

图3 大口尊(M15:1)出土状况

大口尊(M15:1)出土时(图3)保存相对完整,但质地酥松脆弱,口沿及腹部残缺,器身多处裂缝裂隙,陶片脱落。该大口尊表面泥土附着物较多,尊里内部装满沙土。整取打包回来,保存状况相对较好(图4)。

图4 大口尊(M15:1)整取后现状

3、大口尊(M70:1)

图5 大口尊(M70:1)出土状况

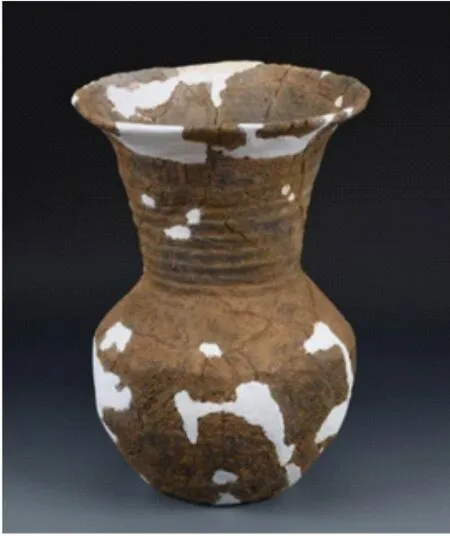

大口尊(M70:1)出土时已坍塌,如图5所示,支离破碎,口沿完整但有变形,局部陶片缺失。除口沿外,其余部位的陶片因坍塌而堆叠在一起,分不清具体位置,大大增加了修复的难度。该大口尊整取后,整体包裹在泥土中,如图6所示。

图6 大口尊(M70:1)整取后现状

(二)历次保护修复情况

墨依山先秦遗址出土的这三件大口尊陶质酥软,易破碎,无法直接提取。因此在考古发掘现场,全部采用石膏打包整取的方法进行应急性处理。考古现场整取的目的是能更好保留陶器各部位的位置信息,做到保存每一块碎片并保持其相对位置一起出土。整个考古现场文物保护过程中,未对器物涂刷任何加固材料。

(三)检测分析

1、样品信息。为了对这三件大口尊的保存状况和制作工艺有更深入的了解,在陶器修复过程中,从未能拼对的陶片中挑选样品进行检测分析,样品信息表见表2。

表2 三件大口尊检测样品信息表

2、显微观察。采用Anyty(WM401WiFi)手持式显微镜对陶器样品进行显微形貌观测。该显微镜倍率范围为5×至200×,物距范围和调焦范围均为8300毫米。照明采用8个亮度可调LED,镜头采用高清显微镜头,仪器具有较好的便携性和实用性。样品的表面和断面放大60倍的显微形貌照片见图7-图12。

图7 M66:1断面

图8 M66:1内壁

图9 M15:1表面

3、XRF分析。采用美国ThermoNiton手持式能量色散型X射线荧光(HXRF),型号为Niton XL3t 950 GOLDD+ series,分析元素范围为Mg-U。采用高级别的GOLDD X射线探测器,采样热电(peltier)制冷技术,具有极高的灵敏度与分析精度,可实现快速无损检测。其主要激发源为微型X射线管,Ag靶,50 kV/200 μA最大值。在补充氦气或非真空条件下,具有杰出的轻元素(MgS)检测能力。具有较低的检测限,可以有效分析夹杂物及痕量元素。

图10 M15:1断面

图11 M70:1表面

图12 M70:1断面

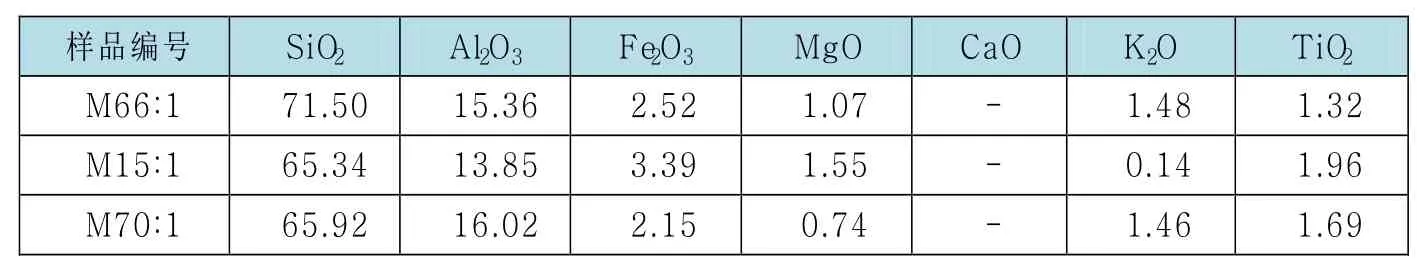

实验测得陶器样品中Si、Al、Fe、Mg、Ca、K、Ti共7种主量元素,每件样品的元素组成、微痕量元素含量分别如表3、表4所示。

表3 大口尊样品常量元素含量(%)

?

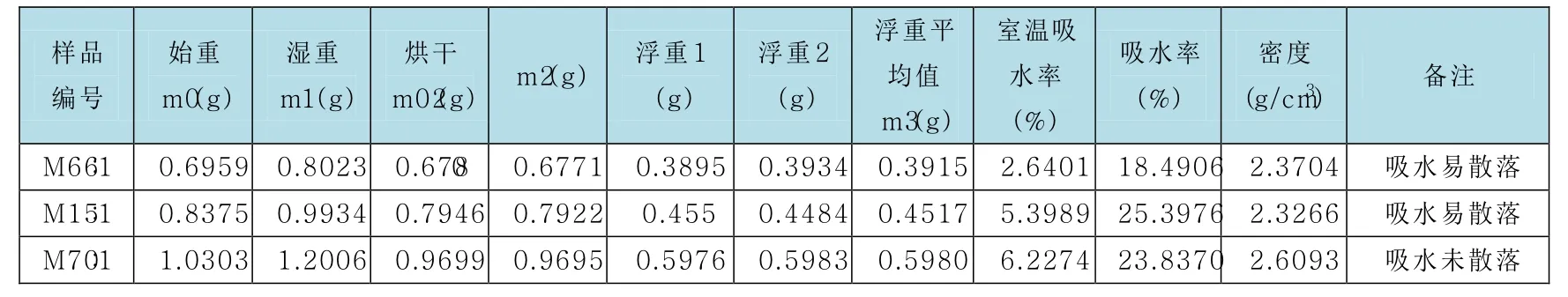

4、吸水率和密度测试。物理性能是反映陶器制作工艺和腐蚀程度的重要参数指标。利用吸水率反映陶器的致密程度,陶器样品开口气孔所能吸附水的重量与样品干燥时的重量之比,称为吸水率,以百分数表示。参照中华人民共和国国家标准GB/T3810.3-2016陶瓷砖试验方法第3部分——吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定法,进行样品的密度、吸水率测试。

吸水率测试方法:先称量初始重量m0,然后水浴加热后称湿重得m1,烘箱烘干90 min后再称重量m02,烘干150 min后称重量得m2,室温吸水率(m0-m2)/m2*100%,吸水率=(m1-m2)/m2*100%。

密度测试方法:先用细线绑住样品,放入装有水的烧杯中,样品沉底,将烧杯放在电子天平上归零,轻拉细线,让样品悬浮在水中,读出天平读数浮重1,重复此步骤,读出浮重2,两次浮重取平均值m3。因为m2*g -F(浮力)=m3*g,F(浮力)=ρ(水密度)*V(排水)*g,水密度为1g/cm3,计算出V(排水)= m2-m3,因为V(排水)=V(样品),ρ(样品密度)=m2/ V(样品),最后密度=m2/(m2-m3)(g/cm3)。

测得的数据以及计算出的吸水率和密度见表5。其中M66:1及M15:1部分样品在水浴加热过长时间后,出现散开脱落现象。M66:1陶片样品在水中加热后呈片层状脱落,分层散开,见图13。M15:1陶片样品加热后则更酥松粉碎,呈颗粒状散落,见图14。

图13 M66:1水浴加热散开脱落现象

图14 M15:1水浴加热散开脱落现象

表5 吸水率和密度

(四)病害综合评估

1、直接观察评估结果

根据对大口尊出土及现状的病害调查,这三件陶大口尊质地强度非常低,存在残缺、断裂、裂隙、变形、硬结物、泥土附着物等病害类型。强度低是陶器制作工艺较差所致,而残缺、断裂、变形、部分裂隙、泥土附着物主要是陶器在埋藏过程当中及墓葬的坍塌造成的。

2、检测分析评估结果

利用光学显微技术、便携式荧光、密度和吸水率测试等不同的检测方法对陶器进行了检测分析,根据检测分析的结果,得出以下结论。

①由陶器样品的显微照片可见,大口尊(M66:1)样品相对比较细腻,断面有泥土附着物。大口尊(M15:1)样品表面出现酥粉现象。大口尊(M70:1)断面可看到明显的裂缝、孔洞。大口尊M66:1及M15:1样品经水浴加热过长时间后,出现散开脱落现象,更反映其结构的疏松。

②碱金属氧化物K2O、Na2O和碱土金属氧化物CaO和MgO是陶器胎体中主要的助熔剂,本次便携式仪器由于性能原因,未能测出Na2O。助熔剂对降低陶瓷器的烧成温度、提高成品率等有重要的作用,从测试结果来看,K2O、MgO 和CaO的含量较低,未有超过2%的。商代大口尊胚体的烧结需要更高温度,而该时期能够达到的陶器烧制温度普遍较低,这应是墨依山先秦遗址出土陶大口尊胎质疏松,保存状况较差的主要原因。Fe、Ti和 Mn元素是陶瓷胎釉中的主要呈色元素,其中,Fe元素的氧化物还是一种重要的助熔剂,从分析结果来看,三个样品中Fe2O3含量都高于2%,其对降低陶器的烧成温度、容易烧制成型、提高成品率等方面具有重要作用。

③从吸水率和密度测试可知,三个样品的吸水率非常高,高达25%,最低的也有18%。而密度平均值只有2.4 g/cm3,进一步说明这三件大口尊的结构是非常酥松,致密程度低。

利用光学显微技术、便携式荧光、密度和吸水率测试等不同的检测方法得知,这三件大口尊制作工艺较差,烧造的温度较低,陶器比较酥松,强度非常低。

二、保护修复过程

为了体现文物的特性及价值,在文物修复过程中应遵循相应的原则,即保持文物的原真性、可识别性原则、可再处理原则、最小干预原则等2。本次对三件陶大口尊的修复过程严格遵守文物修复的原则,最大程度保持原貌,尽量减少对文物的干预,使陶器在最小外界干预的情况下得到最大程度的保护。

出土陶器文物的修复,虽然修复方法与流程有一定的共性,但由于各出土文物具体情况各异,修复的具体做法也有所不同。根据三件大口尊出土及保存的具体情况,有针对性地采用了三种不同的修复方法对这三件大口尊进行保护修复。

(一)逐片拼对粘接大口尊(M66:1)

根据修复原则以及对大口尊(M66:1)的实物观察和病害检测分析,确定采用传统的修复方法,将陶片逐片从出土器物上取下,然后再逐片拼对粘接。

1、清理。先掏出表面大部分包裹土,待陶器露出后,用牙签或手术刀轻轻剥离软陶表面的泥土,并及时用软毛刷刷去剥离下来的浮土。尽量去除干净陶器表面附着的泥土,防止使用加固剂后土块也被加固在器物表面。如果陶器质地较差,可用乙醇和水(体积比1:1)的混合液作为清洗剂。清理过程,可以采取边清理边加固、边清理边粘接的方法。如果碰到陶片因清理过程而断裂,应及时粘接上,边清边粘,提高陶片粘接效率,免得因后续清理的陶片太多而难以找到匹配的原先位置。清理过程见图15。

图15 大口尊(M66:1)清理过程

2、拼对。依据碎陶片的形状、颜色、纹饰和薄厚等大体分类,初步确定其所在位置,然后逐步进行拼对。该器物从特征的口沿开始拼对。

图16 大口尊(M66:1)粘接过程

3、粘接。将拼对好的陶片进行粘接。粘接前用丙酮清洗粘接界面,可用毛笔或小软毛刷轻轻刷洗,使被粘面洁净。粘接剂可选用热熔胶棒或高浓度的Parliod B-72(丙烯酸树脂)丙酮溶液或三甲树脂丙酮溶液。要注意涂胶均平,防止涂胶不匀而出现固化、黏缝不整齐和黏合面错位。最后用小刀剔去合对断面时挤压出的余胶。粘接过程见图16。

4、补缺。选用石膏对器物缺损部位进行补配。具体的补配过程为:先调制石膏,根据修复过程中石膏的用量,在干净的石膏碗装上适量的清水,然后缓慢加入石膏粉,均匀搅拌,调制成浆状。针对缺口的部位,先用蜡片固定在缺口内侧,在缺口外侧用雕塑泥做出围界,以便控制石膏浆液的流动范围。用勺子等工具将石膏浆均匀涂抹在蜡片上,以填充到较大的裂缝和开裂断面等缺损部位。待石膏完全固化后,用手术刀、砂纸等修整磨平。

5、随色。图17是依照考古修复标准,陶器文物修复补配的石膏未做随色处理。但为了让文物有更好的展示效果,还需进行仿色作旧等展示性修复,保证展出文物的美学和观赏性。采用传统作旧的矿物颜料为作色原料,用毛笔、棉签、雕刻刀做为作色工具,用画、点、弹、拨等手法对补配、粘接部位进行作色处理,作色范围控制在衔接处的边缘,不超出衔接边界处2 mm。选用矿物颜料混合酒精漆片,调和成与器物表面相近的颜色,用画笔上色,使填补部位与整个器物和谐一体。其中使用的酒精漆片为虫胶与酒精以1:5的比例混合而成。随色后见图18。

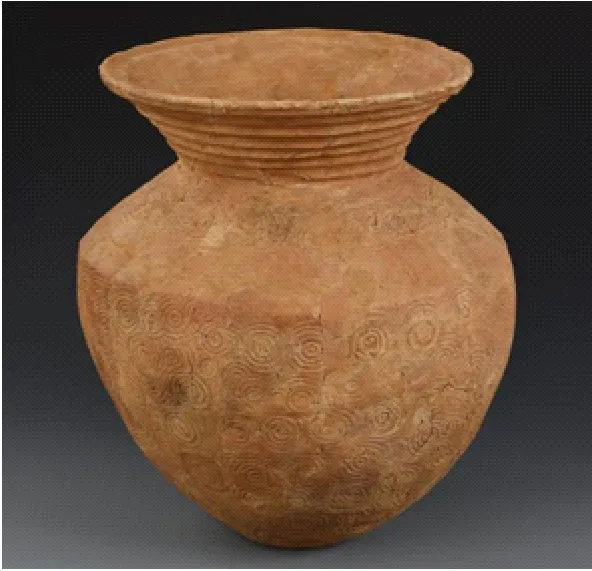

图17 M66:1大口尊修复后

图18 M66:1大口尊随色后

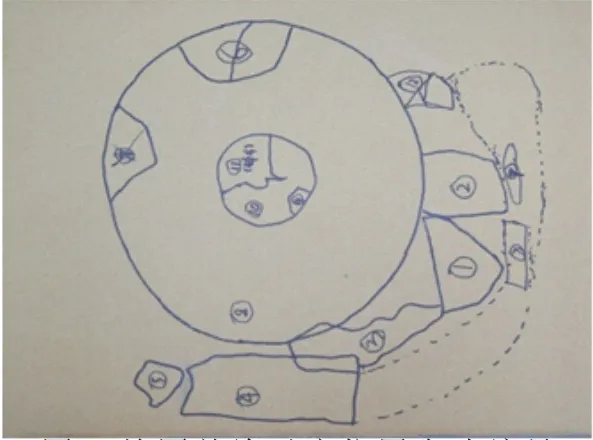

(二)整体处理修复大口尊(M15:1)

对整取的大口尊(M15:1),我们设计的修复方案是:先处理大口尊未覆盖石膏的一侧,对该面进行清理、加固、粘接、补配后再打上石膏模翻转大口尊,以同样的方法和程序修复其另一侧。然后再清理器物内部的泥土,加固内壁,最后对器物进行仿色作旧,完成修复。

图19 清洗加固过程

1、先处理器物裸露的一侧,边清理边加固。清理器物表面浮土。该大口尊的陶质质地较差,可边清理边加固。用3%~5%浓度的Parliod B-72(丙烯酸树脂)丙酮溶液或三甲树脂丙酮溶液作加固剂。用刷子蘸取加固剂涂刷到器物表面,让溶液慢慢渗入,如图19。每次少量、反复涂刷加固剂直至软陶表面吸收趋向饱和。

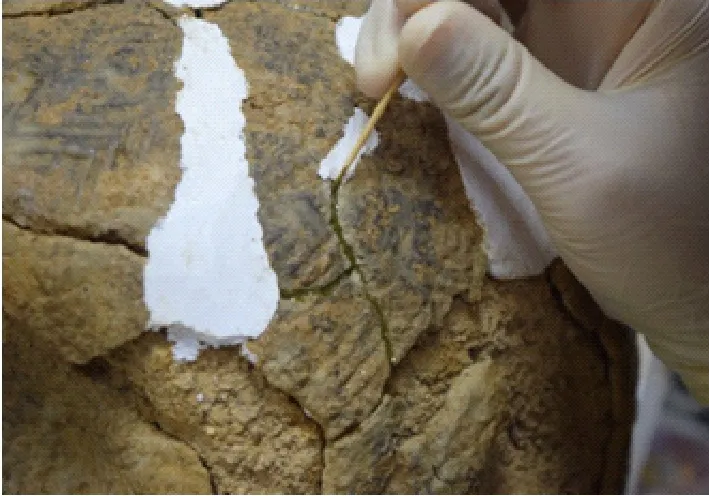

2、粘接与补缺。拼对脱落的碎陶片,然后粘接。缺失部位补配石膏。有些裂缝不宜采用石膏填充,可选用AAA超能胶混合矿物颜料及滑石粉来对其进行填缝粘接处理。滑石粉的加入能降低AAA超能胶的液体流动性,可更好填充裂缝,见图20。也可采取往裂缝中滴加高浓度的Parliod B-72(丙烯酸树脂)丙酮溶液或三甲树脂丙酮溶液的方法粘接填缝。

图20 粘接填缝过程

3、再处理原石膏覆盖的一侧。接下来要在已修复的这一侧打上石膏模,起保护支撑作用,然后将大口尊翻转过来,取出原先的石膏模,对原先石膏覆盖的一侧进行修复。因原先在工地提取文物时敷上的石膏模会阻碍大口尊的翻转,所以先割掉一部分多余的石膏模。然后在大口尊修复好的一侧表面覆盖上宣纸,洒水浸湿宣纸后,缠上保鲜膜,防止石膏污染器物表面。之后可用麻絮等沾上调制好的石膏浆敷盖在器物表面,浇上石膏,做成厚厚的一层石膏模,见图21。待石膏放热凝固完全,用绳子捆绑紧整个大口尊外侧石膏,然后将大口尊翻转,使新做的石膏模接触地面,支撑起大口尊。最后取下原先的石膏模,露出待修复的另一侧,见图22。依据原先的修复方法和程序,对新露出的器物一侧进行修复。

图21 在大口尊另一侧敷上石膏

图22 取下原石膏模

图23 清理器物内部泥土

4、清理器物内部泥土。器物的两侧都经过修复后,接下来要清理器物内部的泥土。用竹签等工具缓慢地剔除器物内部泥土,用毛刷将剔除的泥土扫出器物,见图23。清理完内部泥土后,我们用软毛刷将5%的三甲树脂丙酮溶液涂刷到器物内壁,起清洗及加固作用。如发现外壁裂缝的涂胶有老化脱落的现象,应停止涂刷加固剂,并对脱落的涂胶再次填补。

完成以上修复工序后的大口尊,如图24,就展示在我们面前。图25是经过进一步随色处理的效果。

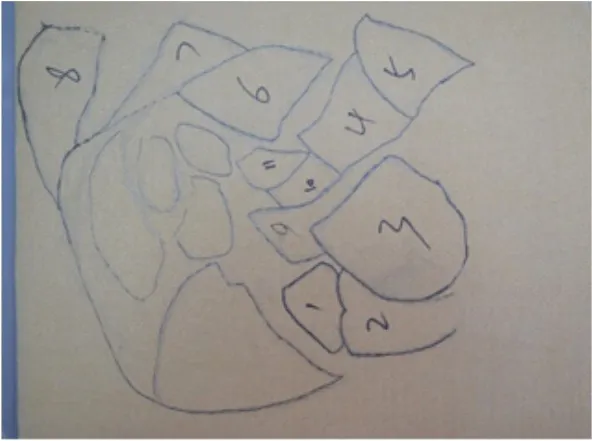

(三)借助图像修复大口尊(M70:1)

M70的大口尊出土前已坍塌,并且陶质酥松脆弱,存在残缺、断裂、变形等病害。软陶的断裂茬口在经过几千年的泥土侵蚀后已磨损不清,陶片的具体位置难以确定,陶片拼对面临较大的困难。拟定的修复方法是借助图像技术,通过拍照、编号、绘图等方式记录陶片的具体位置,取下的陶片背面写上编号,对照着出土原始照片及修复过程的照片、绘图等信息拼对。

图24 大口尊(M15:1)修复后

图25 大口尊(M15:1)随色后

1、用竹签剔除器物表面泥土,软毛刷清扫泥土。最先裸露一侧的陶片如图26所示。对已裸露的陶片进行拍照、绘图,并逐一给陶片编号,如图27所示。同时还要注意多角度拍照,记录器物局部细微处。

2、用3%~5%的三甲树脂丙酮溶液对陶片进行加固。加固后小心取下陶片,在陶片背后写上对应的编号。

3、因器物出土时坍塌,陶片重叠。为了完整取出口沿及保护好底部陶片,在已裸露的一侧包上宣纸和保鲜膜,打上石膏。将大口尊翻转,取出原先的石膏模。重复步骤1和2。另一侧清理出来的陶片,见图28,同样拍照、绘图、给陶片编号,如图29所示。

图26 先裸露一侧的陶片

图27 绘图并给对应位置的陶片编号

图28 另一侧陶器状况

图29 绘图并给对应位置陶片编号

4、加固后将口沿整体取出,粘接补配完整。口沿粘接后,拼对陶片。单靠磨损的断裂茬口很难拼合,需对照图26、27、28、29的照片和绘图,根据陶片形状、编号、纹饰等找到陶片所在的位置。例如,图30所示的陶片正是依据图26、27的照片及绘图,由对应位置编号的陶片拼合在一起的。陶片背后都已用铅笔写上对应的编号,拼对后,在两片相连陶片背后的茬口缝隙处都画上连线标记,便于后续粘接。图31是依据多角度拍摄的局部照片来拼对陶片。如果不是拍摄了局部照片,小的碎陶片很难拼接上。

图30 陶片拼对

图31 依据照片拼对陶片

图32 大口尊(M70:1)修复后

5、拼对后,用高浓度的三甲树脂丙酮溶液粘接陶片,热熔胶棒辅助粘接。补配,用石膏填充残缺部位。磨平修整后,上色作旧。修复后的大口尊如图32、33所示。

图33 大口尊(M70:1)随色后

三、修复方法及保护措施

(一)修复中所用的方法

1、从出土器物逐片取下陶片再逐片拼接的传统修复方法应用范围广,无论是出土器物保存较好的还是器物残缺变形均适用。该方法能达到较好的清理和加固效果,取下的每块陶片均能清理干净,内外壁都能加固。但粘接过程要求需要由有多年经验的技工师傅操作,新手粘接操作易导致出现陶器变形或错位。

2、整体处理是一种简便有效的修复方法,适用于出土器物的整体器形保存较完整的情况,无需从器物上逐片取下陶片再粘接。整体处理的方法能够保持器物出土器形,最大限度防止逐片粘接产生的错位。

3、图像技术是修复过程中必不可少的辅助手段。大口尊(M70:1)的修复过程展示了应用图像技术的重要性。对于质地酥松易脆的低温陶器,陶片断裂茬口不明显,若不借助图像,一旦打乱陶片位置将很难拼对。通过拍照、绘图、编号等方式确定取下的陶片位置的方法,方便了修复过程中陶片的定位还原。

(二)预防性保护

修复后的三件陶大口尊,根据其尺寸、大小、器型,制作相对应的锦盒进行包装存放,利于运输,防止二次伤害。锦盒底部用海绵衬垫,陶大口尊放入后,根据需要在四周衬垫海绵,尽量填满器物与锦盒之间的空隙。

在文物库房存放或博物馆展陈时,出于保护目的,应考虑器物的过往环境、气候状况及其特征反应以提供最适宜的温度和相对湿度。出土陶制品的多孔结构中含有大量从土壤中长期吸收的可溶盐。如果暴露在特别干燥的空气中,这些盐会快速聚集到表面,导致陶器表面迸裂。建议在文物库房添置恒温恒湿设备,把陶器文物库房相对湿度控制在20-60 %,温度15-25℃。

四、结论

广州增城墨依山先秦遗址出土的三件陶大口尊的修复分别采用了不同的修复方法。根据其出土和保存状况,大口尊(M66:1)采用将陶片逐片从出土器物上取下,再逐片拼对粘接的方法;大口尊(M15:1)采用整体处理的方法,先整体清理、加固、粘接、补配处理大口尊(M15:1)裸露的一侧,再以同样的方法和程序修复原石膏覆盖的一侧;大口尊(M70:1)通过拍照、编号、绘图等方式确定取下的陶片具体位置的方法,解决了该大口尊修复拼对的困难。在陶器文物具体的保护修复过程中,应及时采用适当的修复方法,灵活调整工艺。