清代外销艺术品中的丝、瓷、茶文化

章容玲

清康熙二十三年(1684),清政府实行开海贸易政策,在东南沿海设立粤、闽、江、浙四大海关,为向往与中国通商的西方国家带来了无限商机。英国、法国、荷兰、瑞典、美国等国家的商船相继来到中国进行贸易。乾隆二十二年(1757)广州对欧美海上一口通商后,全国进出口商品都集中在广州十三行,经由十三行商人而销往各国。尤其是丝绸、瓷器、茶叶等出口量大增,成为十三行行商的主要经营品。开海贸易在客观上促进了中西文化的交流,这一时期西方国家对中国文化及工艺品产生了浓厚的兴趣,“中国风”风靡欧美。为满足西方人的爱好和需求,手工艺人在外销画、外销瓷等工艺品上描绘了大量丝、瓷、茶生产制作等相关内容。清代外销艺术品见证了这一时期中国丝、瓷、茶文化的西传,对欧美国家的文化及社会生活产生了深远的影响。近年来,国内部分博物馆也开始注重清代外销艺术品的收藏和研究,举办各类展览,国内外博物馆的交流和合作越来越多。因此国内才得以见到较多的实物,引起更多人的关注和研究。

一、清代“中学西传”的背景及中西丝、瓷、茶贸易

早在16世纪中叶以后,随着葡萄牙、荷兰、西班牙等欧洲国家的商人经澳门来到广州通商,大批的耶酥会士来到中国内地进行传播天主教的活动,如著名的耶酥会士罗明坚、利玛窦等人。他们不断地学习中国的文字和文化,翻译和诠释中国古典经籍,向欧洲传播。从16世纪到19世纪,中国儒家哲学、农本思想、古典经籍、古典文学、语言文字、中医中药、工艺美术、绘画和建筑艺术、中国风俗等在西方国家广泛传播,影响是非常深远的1。

在鸦片战争前,中国一直处于贸易顺差的地位,中国茶叶、丝绸、瓷器是出口最大宗商品。茶叶是欧洲利润最高的产品,丝绸又是能卖得高价的服饰材料,它们重量轻、装载量大、便于运输,瓷器则是远洋商船最理想的压舱货物,它重量大、不怕潮、无异味,装载在船舱底部,既可防止丝绸、茶叶受损,又保证了船只的平稳航行。18世纪,饮茶风气在欧洲流行,茶叶出口量逐渐跃居中国出口商品首位。以1792年广州出口丝、瓷、茶为例(见表1),英国、法国、瑞典、丹麦、荷兰、美国从中国进口货物量巨大,以至于清政府以为从中国出口的这些货物是西方国家赖以生存的必需品,“中华物产丰盈,无所不有,原不仰赖别国货物。中国特别盛产茶叶、精美瓷器、丝及其他物品。皆为尔国及其他欧洲各国必需之物2”。

表11792 年广州出口货物图表(节选)3

伴随着丝绸、茶叶和瓷器三类大宗商品贸易,中国的工艺品也源源不断地销往西方国家,甚至形成了专供外销的手工业生产。如外销瓷、外销画、外销银器、外销漆器、外销扇、象牙雕刻制品等。英国人威廉希克(William Hickey)于1736年在广州,他在游记中记载了当时十三行附近店铺里的各种工匠和手工艺:“有玻璃画工、制扇工匠、象牙工匠、漆器匠、宝石匠及各种各样的手艺人”4。清代外销艺术品工艺精美,种类繁多,呈现出中西文化交流与影响的独特艺术审美,曾经在西方国家一度掀起“中国风”的社会时尚。据福布斯《1825-1830年的广东商铺》记载,1822年,广州十三行一代有5000余家专营外销商品的店铺,约25万匠人专门从事外销工艺品的生产和制作5。

二、清代外销艺术品蕴含的丝、瓷、茶文化

清代外销艺术品由于大部分是专门为欧美市场制作的,从出口流传至今,在国外传世量较多。还有些被收藏在欧美国家各大博物馆里,国内近年才见得多。与丝、瓷、茶相关较多见的外销艺术品主要是外销画、广彩、广绣等。

(一)外销画

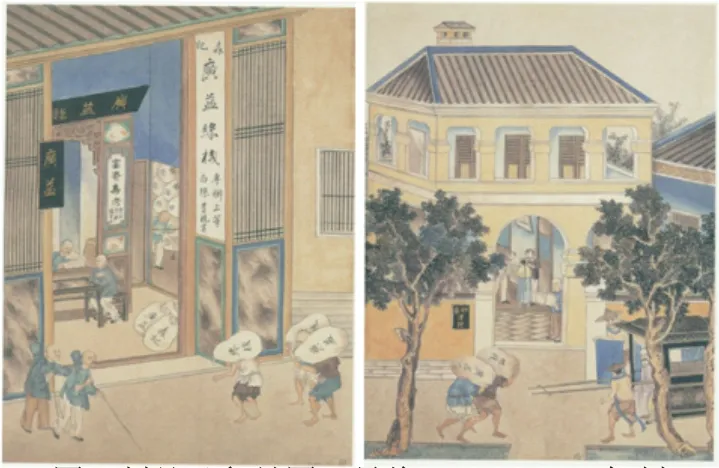

18、19世纪,外销画的生产集中在广州十三行,有布本油画、象牙油画、玻璃画、通草水彩、纸本水粉、线描画等,种类多样。其中,19世纪是通草水彩画生产和外销最为繁荣和鼎盛的时期,数量十分庞大,而且所描绘的题材极为广泛,反应的内容也十分丰富,可谓当年社会生活和自然生态的全景图6。国外有很多博物馆收藏有清代外销画,遍及英国、法国、美国、荷兰、瑞典等多个国家,也都是清代与中国贸易往来频繁的国家。丝、瓷、茶生产加工及瓷器店、茶叶店、丝绸店等是外销画中常见的题材,反映了当时西方世界对从中国出口的丝、瓷、茶的喜爱及了解其生产加工制作的愿望。

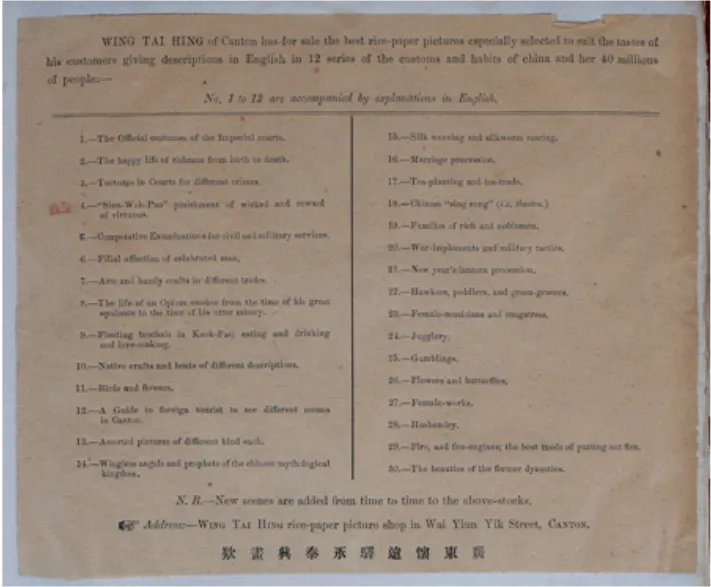

欧洲人在逐渐形成饮茶风气的同时,对茶树的种植和茶叶的焙制也产生了浓厚的兴趣,17、18世纪时已经有不少外国人撰文探讨茶叶的历史和功用,例如英国宫廷牧师J.O.奥文顿于1699年撰写的《论茶性与茶品》,较为全面地介绍了饮茶知识,大力宣传饮茶的益处,对推动饮茶风气在英国社会的传播起了一定的作用。到18世纪末期,饮茶已经在英国社会各阶层中普及,真正成为全民饮茶的国家7。下面这幅图是19世纪中晚期广州怀远驿永泰兴制作的通草水彩善恶报图册背面的英文广告单(图1),列出了店里售卖的通草画共有30种题材。其中第15项为丝绸织造及养蚕,第17项为茶叶种植和茶叶贸易,可见是当时比较畅销的题材。

图1 怀远驿永泰兴英文广告单

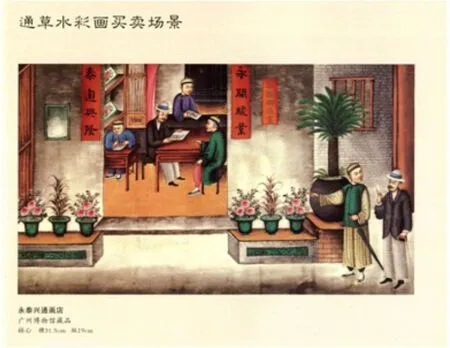

历史上广州十三行区域的主要街道包括靖远街、同文街、豆栏街,这里有各种各样出售瓷器、茶叶、丝绸、外销画、外销扇等工艺品及各类日用品的商店、杂货店。由于住在广州的外国人只允许在商馆区内活动,因此这几条街道是商馆区内供外商娱乐购物的地方。永泰兴是当时比较知名的外销画店,位于广州十三行附近的怀远驿。广州博物馆馆藏有一张永泰兴通画店通草画8(图2),画面上可见永泰兴店里有外国人正在选购通草画,还有外国人正准备进店的情景。

图2 通草水彩永泰兴通画店(广州博物馆藏)

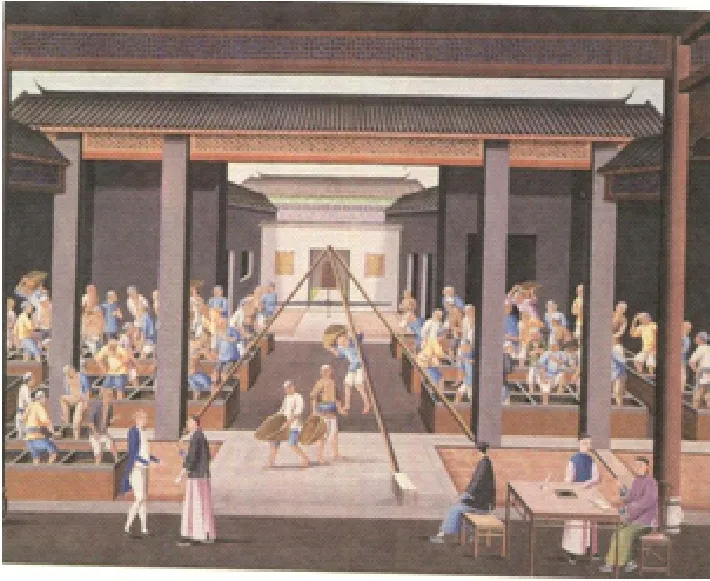

1、与茶叶相关的外销画

茶叶的种植和加工工序是外国人非常感兴趣的。这是一套制茶工序外销通草画(图3),共12幅,包括种茶树、给茶树浇水、摘茶叶回屋、挑拣茶叶、采茶、晒茶、炒茶、烘茶、拣茶、秤茶、茶叶装箱、搬运茶叶箱、秤茶、品茶、卖茶,反映了茶叶种植过程以及茶叶贸易。

图319 世纪末通草水彩茶文化图(广州十三行博物馆藏)

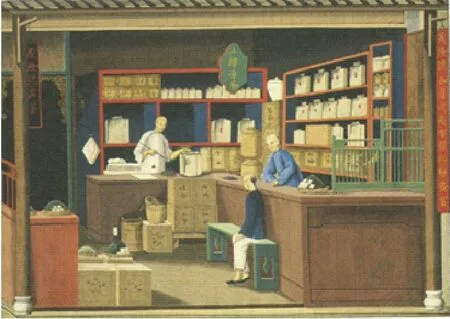

此外,还有描绘茶叶店的外销画(图4),下面这张图片描绘细致,可见店铺招牌,为茂隆号茶叶店,店内出售有各省名茶,如福建武夷、广东古劳、浙江红梅等9。由于广州成为唯一的对欧美海上通商口岸,全国各地的货物运到十三行出口,因此各地的茶叶也在此汇聚。在外销画中还可见茶叶运输、装箱等写实画面。

图4 茂隆号茶叶店(1830年,照片来自于Martyn Gregory)

图5 茶叶装箱外销(约作于1800年,英国维多利亚阿伯特博物院藏)

下图是一幅茶叶装箱图(图5),在一家商行里,有五十多位工人正在忙碌地给茶叶装箱,用脚踩压实,一名商人模样的中国人和一名西洋人正在洽谈生意。关于茶叶装箱的方式,这里还有一个有趣的小插曲。荷兰东印度公司医生伦巴德,撰写了一篇文章对中国茶叶在长途航运过程中变质的原因进行实验分析,得出广州的苦力用脚将茶叶在茶叶箱中踩实时滴下的汗水正是使茶叶变味的罪魁祸首10。但这也并没有影响茶叶源源不断地输入英国。

2、与丝相关的外销画

这是一套制丝工序通草画,共12幅,详细描绘了从采摘、养蚕、上簇、灸箔、牵经、络丝、染色、解线到织丝等制丝工序。

图6 通草水彩丝织文化图(19世纪,广州十三行博物馆藏)

英国维多利亚阿伯特博物院收藏有完整的制茶、制丝及制瓷图,这三套绘画不仅描绘了生产制作过程,还包含了水陆运输、入货仓库、行商等内容,明显是为外销而作。其中制瓷图20幅,约创作于1770-1790年;制茶图12幅,约1800年作;制丝图16幅,约1870-1890年作。其中制丝图描绘了中国传统社会男耕女织的生产模式,是西方人了解中国传统社会极好的图像资料,此外还细致地描绘了工人从丝厂将丝线一袋袋供运至丝行,再由丝商卖给外国人的情景,来满足西方人的兴趣。此外,大英图书馆藏也有19世纪中期中国女子抽丝线、解丝线、打丝线、绣花、织布等内容的外销画(图7)11。

图7 制丝及贸易图(吴俊,1870-1890年制,英国维多利亚阿伯特博物馆藏)

3、与瓷器相关的外销画

关于瓷器制作过程的外销画在多地博物馆可见。如大英博物馆、香港艺术馆、香港海事博物馆、荷兰莱瓦顿瓷器博物馆、瑞典伦特大学图书馆、法国恩宁美术馆、法国巴黎国家图书馆、美国皮博迪艾塞斯博物馆、美国费城美术馆、德国安腾堡斯卡坦博物馆、英国维多利亚阿伯特博物院、美国底勒亚温特德博物馆12。这套香港海事博物馆收藏的清代瓷器制运图(部分,图8),共16幅,非常清晰写实地描绘了在景德镇烧好素白釉瓷为胎,然后运到广州,由广州的艺人施加彩绘后入炉烘烧而成的釉上彩瓷器,再卖给外国人的一系列过程,这就是在清代大量外销出口的广彩瓷器。

图8 清代瓷器制运图(香港海事博物馆藏)

(二)广彩瓷器

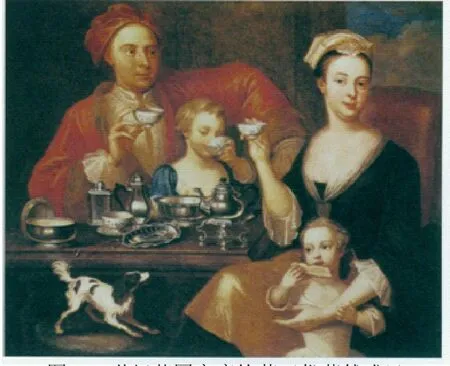

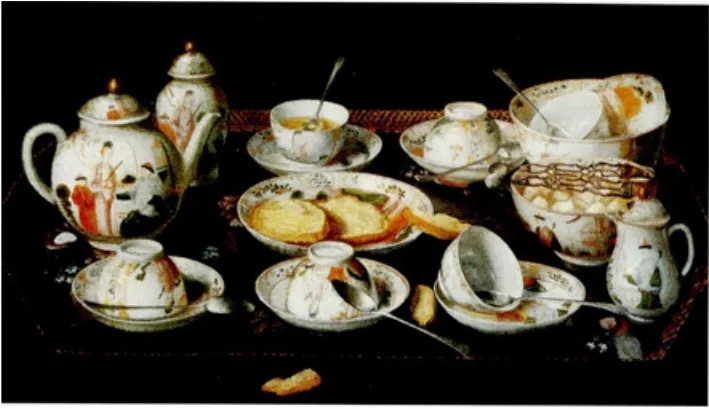

中国瓷器自16世纪以来,一直是国外最畅销的产品,除了海上交通的发达,还有一个重要原因,就是充满了东方元素,因此在西班牙、葡萄牙、荷兰逐渐演变成为奢侈品以及王公贵族生活的必需品。清代是中国外销瓷发展的全盛时期,广彩是中西文化交流的产物,专为外销需求而诞生。广彩瓷器始于清康熙晚期,是以运到广州的景德镇产的素白釉瓷为胎,由广州的艺人施加彩绘后入炉烘烧而成的釉上彩瓷器。大约在清乾隆、嘉庆时期,广彩瓷逐渐形成自己鲜明独特的风格。在清道光至光绪时期发展最为成熟,颜料种类众多,形成了绚彩华丽、金碧辉煌、构图丰满的风格,300多年来一直是我国外销瓷的主要品种之一。广彩瓷器既保留了中国传统陶瓷艺术特征,又融入了受到西方人喜爱的艺术风格及题材,器形“式多奇巧,岁无定样”,并能根据西方人的生活方式定制的各种大碗、冰壶、温盘、碟、茶具(杯碟、奶茶壶)等。18世纪以后,欧洲社会饮茶成风,中国瓷器以其结实轻便、易于清洁的优点,逐渐取代当地的陶具和锡铜制品,成为欧洲最畅销的茶具和餐具13。此外,由于欧洲市场对茶叶的喜爱,各国都形成了饮茶的风气,尤其是英国,到18世纪晚期已诞生了举世闻名的英式下午茶,饮茶时加入牛奶和糖,并搭配面包、蛋糕等。因此在现存清代出口的广彩瓷器中常常可见茶盘、杯碟、奶茶壶、糖罐等和饮茶相关的器具。18世纪的富贵人家,以瓷杯饮茶来表示社会地位,并且喜爱被描绘,以作为夸示或纪念(图9、图10)14。

图918 世纪英国家庭饮茶习俗蔚然成风

图10 利奥塔(Jean-Etienne Liotard)的静物画,显示出18世纪欧洲使用的中国外销瓷,有茶具、餐碟等(1781-1783)

图11 广彩描金人物徽章纹椭圆形大茶盘(清道光,广州十三行博物馆藏)

这件广彩描金人物徽章纹椭圆形大茶盘(图11),高8cm,直径51×37cm。是英国威廉·克拉克(William Clerke)爵士为“纪念亨利八世1513年马刺战役胜利”,于1813年左右在广州订制的纪念品。该徽章图案为圆形,环内有架着木棍跃起的公羊和展翅的百灵鸟。徽章瓷属于订烧瓷,绘有欧洲皇室、贵族、团体等徽章纹,清代有很多欧洲贵族都在广州订制过徽章瓷,大多制作精美。这件茶盘的盘底图案是贺寿图,绘有明装文武官员贺寿及女眷人物形象,口沿绘有种茶、采茶、筛茶、炒茶、卖茶、装箱、运输等一系列茶叶生产加工工序及贸易的图案,反应了此时西方人尤其是上流社会贵族对茶叶及茶文化的喜爱。

(三)丝织品、广绣

丝绸自古以来就是中国对“西方”输出的重要产品,影响深远,并由此产生了陆上和海上丝绸之路,西方了解中国,首先是从丝绸开始的。清代广州是生丝、丝绸外销的重要口岸。由于广州对欧美一口通商的政策,从广州出口的丝绸量的剧增,刺激了江浙和珠三角地区桑蚕养殖和丝织业的快速发展。以珠三角为例来看,生丝、广缎、广纱、莨绸(香云纱)等驰名海外。清代广绣发展进入全盛时期,此时广绣艺人在题材、色彩运用和物象的表现上,开始融入和吸收了西洋的艺术风格和明暗透视及光线折射的原理,这种中西结合的广绣绣品深合西方人的审美趣味,一度引领欧美的社会时尚15。明末清初广东大家屈大均在《广州竹枝词》中,道出了十三行贸易时期丝织业的兴盛:“洋船争出是官商,十字门开向二洋,五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行”。

这一时期出口的广绣包括服饰、披肩、外销扇等生活用品,以及绣屏等装饰品(图12)。1772年前后,广绣披肩在欧洲的销量达8万条16。

图12 清末红缎地广绣金线绣花卉纹对襟汉式氅衣(广州十三行博物馆藏)

图13 西洋母女Mrs.and Miss Revell肖像(玻璃画,1780年)

现悬挂在美国麻省皮博迪·艾塞克斯博物馆亚洲外销艺术画廊中有一幅创作于1774年的玻璃画(图13),画面上描绘的是两位身着中国丝绸服饰、装扮成中国女性形象的西洋女子,背景则是广州珠江沿岸风光。据记载,这两位是英国人亨利·李维尔的妻子和大女儿。亨利·李维尔于1757年第一次来广州,之后在广州连续19年出任东印度公司驻省大班17。从这幅玻璃画可看出,当时中国风正流行,欧洲妇女非常喜爱中国的丝绸服饰,甚至将自己装扮成中国大家闺秀的模样。

三、清代外销艺术品与丝、瓷、茶文化在西方的传播

清代康熙年间虽然实行了开海设关政策,到乾隆年间又将西方国家的贸易限定在广州,对中西贸易和外国人在中国的行动控制是越来越严格的,外国人想要了解中国内部的情况并非易事。例如,到广州口岸进行贸易的西方人,只允许居住在十三行商馆区,而十三行商馆于位于广州城外。外商每个月只有固定的三天才可以到指定的地点参观游览,在贸易季节结束后还要回到澳门居住。西方国家迫切地想要了解中国,但是却比较少机会深入了解。美国第一艘来到中国的商船“中国皇后号”的大班山茂召在日记中写到:“在这个国家,政府严格限制其民众和来访的外国人之间的交往,在单个城市的市郊,遵守该国体制或者当地居民的风俗习惯,收集信息的机会既不经常,范围也不广。欧洲人受到的限制也非常严格,除了码头,他们只能出入位于市郊的、本地商人较多的几条街....欧洲人已经在该地居住了10年,但是10年来的见识和刚来的第一个月差不多…没有欧洲人可以终年待在广州。在货船离开广州、与中国人算清账目以后,他们常会前往澳门(每个国家在那里都有独立的代理处)。他们会在那里等待下一批商船的到来,然后再返回广州”18。

因此,外销艺术品中如外销画,成为了外国人了解中国最直接的图像,被大量带入到西方各国。尤其是与丝、瓷、茶相关的清代外销艺术品,见证和推动了丝、瓷、茶文化在西方的传播和影响,具体表现在以下几个方面。

一是中国的茶叶及饮茶文化在清代风靡欧洲,丰富了欧洲人的社会生活,影响至今。由于茶叶在欧洲的销路很好,各国来华商船都争着购买茶叶,茶叶甚至一度成为欧洲各国争相要垄断的商品。荷兰人开启了东西方茶叶贸易的大门,但是18世纪中叶以后,英国成为欧洲最大的茶叶市场。1773年,英国颁布《茶叶法》,引发了波士顿倾茶事件,英国派军队镇压,由此而引发了北美独立战争。可见茶叶贸易在当时的重要性。

此外,从现存大量蕴含茶文化题材的外销画、广彩茶壶、茶杯等外销可看出,清代茶叶贸易不仅给欧洲国家带来了巨额的利润,茶文化也在欧洲得到广泛传播。茶丰富了英国人的生活社会文化生活,还形成了极具特色、闻名世界的英国下午茶,成为英国文化的象征符号之一。而英国人也推动了茶文化在欧洲的盛行和持续,英国的海外殖民地和荷兰、丹麦、俄国也有喝茶的风气19。茶在当今的影响已遍布全球,目前饮茶国多达160个,饮茶人口约为30亿左右,种茶国为50多个,茶从中国走向世界,丰富了全世界人民的社会生活20。

二是清代外销画蕴含的一系列中国制瓷、制茶、制丝的内容和信息,满足了西方人想要了解中国制瓷、制茶、制丝的工艺的愿望,是当时西方人研究这三大工艺最直接的图像资料。18世纪至19世纪,欧洲国家探索和研制中国瓷器,并掌握了烧制瓷器的技术。如德国麦森公司,在十八世纪时研制模仿中国瓷器的装饰特征及人物形象,尤其是模仿清代康雍乾时代与外销瓷相似的瓷器,并在欧洲市场获取了巨大的成功。此外,英国、法国、意大利、西班牙纷纷开始投入重金学习烧制瓷器,诞生了德累斯顿瓷器、塞夫勒瓷器、卡波迪蒙蒂瓷器、韦奇伍德瓷器等著名的欧洲瓷器。此外还有不少欧洲国家试图模仿中国种植茶叶和制造丝绸的例子,如瑞典科学家、博物学家、世界著名植物分类学家林奈曾试图栽培茶树;瑞典隆德大学植物园园长林德贝克(1724-1803年),曾试图在隆德制造丝绸,尝试在隆德植物园种植桑树,并培育蚕虫21。

三是以外销瓷、丝织品等为代表的外销艺术品引领了欧美的社会时尚,在西方国家掀起“中国风”。早在16、17世纪,中国瓷器就在荷兰、西班牙、葡萄牙等国成为珍贵的奢侈品,尤其是法国人对中国瓷器的喜爱最热烈,法国国王路易十四、路易十五都痴迷中国瓷器,对法国的建筑、家具及工艺品都产生了影响。18世纪,“中国风”在欧洲盛极一时,当时欧洲各国王室都以收藏中国瓷器为荣。例如波兰国王约翰三世在维拉努哈宫殿侧,专门陈设中国青花瓷器。西班牙马德里城的皇宫,设有瓷器陈列室,国王腓力二世收藏的中国瓷器有3000多件。此外,在德国柏林夏洛特堡宫(图14)、奥地利美泉宫等都陈列有大量中国瓷器22。

清代外销的丝织品也曾引领欧美社会时尚。法国路易十四时代,宫廷男女服饰都以刺绣、拆裥、蝴蝶结做装饰,贵妇高跟鞋的鞋面也是用中国丝绸、织锦为面料,有些贵妇甚至穿着中国刺绣的服装、披着中国刺绣的围巾、口袋里装着中国刺绣的手帕。17、18世纪,在法国和意大利等国随处可以见到中国丝绸的踪影,尤以披肩、丝裙和绣袍为多。18世纪,英国贵妇们使用着中国刺绣艺人绣的双面围巾。还有一些时髦的贵妇与小姐将设计、剪裁好的服装,通过东印度公司运送到中国,请中国刺绣匠师刺绣23。

综上,清代,在中西贸易中,中国丝绸、瓷器、茶叶向西方的大量输出,促进了丝瓷茶文化在西方国家传播,推动了外销画、广彩瓷器、广绣等清代外销艺术品大量出口,这些含有丝瓷茶题材的外销艺术品,见证了中国的丝、瓷、茶文化对欧美国家的社会、经济、生活的影响,同时也反映了18、19世纪辉煌的中西商贸及文化交流历史。