农村留守幼女性权利保护问题探究

苏雄华,冯思柳

(江西理工大学文法学院,江西 赣州 341000)

2013年全国妇联课题组报告中指出,由第六次人口普查数据推算,全国有农村留守儿童6102.55万,占农村儿童的37.70%,占全国儿童的21.88%,与第五次人口普查估算的2443万留守儿童数量相比,十年间约增加了1.5倍[1]。农村留守儿童已成为中国城镇化发展不完全的代价承受者和衍生现象,其权利保护形势十分严峻,尤其是农村留守儿童的性权利保护更显脆弱。近年来,农村留守儿童性侵害案件层出不穷,虽然对男童的性侵害也时有发生[2],但根据中国少年儿童文化艺术基金会女童保护基金发布的《儿童防性侵教育报告》中的相关数据,结合近几年发生的侵害农村留守幼女性权利的典型案例来看,农村留守儿童性侵害的受害者往往都是幼女①基于男女平等的普世原则,儿童性权利的法律保护必然是对男童和女童的平等保护,但儿童性侵案件中,受害者往往都是幼女,对男童的性侵害虽然不能完全排除,但从目前媒体的报道观察十分稀少。故留守儿童性权利的保护,重点和难点均在于对幼女性权利的保护.。

一、农村留守幼女性权利的相关概念界定

(一)农村留守幼女的概念解析

由于部分外出务工人员仍受农村传统“重男轻女”思想影响,通常选择把男童带在身边而把女童留在老家。相比男童,女童的身体构造和心理特征使其更易受到伤害,更需要他人的关注和保护。在中国知网主题栏输入“农村留守儿童”,索引结果为核心期刊论文1178篇和CSSCI论文329篇;输入“农村留守女童”,索引结果为核心期刊论文13篇和CSSCI论文8篇;输入“农村留守幼女性权利”,索引无结果②索引时间截止于2018年3月9日.。可见我国学术界对“农村留守女童”问题关注较少,对其性权利保护的研究几乎无人问津。因此,保护农村留守女童的权益具有必要性和紧迫性,文章将研究对象着眼于农村留守幼女,拟结合相关法律探讨幼女性权利的保护。

前些年,学术界对“留守儿童”的认定标准争议不断③关于什么样的儿童群体才是留守儿童?学术界一直存在较大的争议:有的认为只有父母双方均外出且至少一年以上不能与父母见面的儿童才能算作是留守儿童.如果按照这一较为严格的定义,我国农村留守儿童的数量则会大大减少.也有学者认为只要父母中有一方外出且半年以上不能与父(母)见面的儿童均算作是留守儿童.如果持这一观点计算农村留守儿童,则数量会大大增加.还有学者认为,留守儿童既然称作“儿童”,在年龄上要低于12周岁,15-18岁应该算少年,不应算作儿童.这也是一种较为严格的定义.当然,更宽泛的观点认为,从法律上看18周岁以下均属于未成年人,均可以广义地算作儿童.全国妇联课题组的计算标准就是宽泛的定义,因此农村留守儿童的数量非常庞大.。争议的焦点主要集中在以下三个方面[1]:一是留守儿童年龄,即是12岁以下或者15岁以下还是扩展到18岁以下;二是父母外出结构,即双方外出务工或一方外出务工;三是父母外出时间,即未与子女见面的时间为半年以上还是一年以上。2016年国务院出台的《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》从某种程度上平息了这些争议,该意见明确指出:留守儿童是指父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年人①具体参见2016年出台的《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》.。留守儿童的最大特点是被迫与父母分离,从小缺乏父母的关爱、监护和教育。就“幼女”的概念而言,根据相关《刑法》条文和司法解释规定,可以明确我国刑法意义上的“幼女”一般是指未满十四周岁的女性②如《刑法》二百三十六条第二款规定的奸淫幼女型强奸罪、《最高人民法院关于行为人不明知是不满十四周岁的幼女,双方自愿发生性关系是否构成强奸罪问题的批复》等.。

综上,农村留守幼女是指随着我国经济社会发展和工业化、城镇化进程推进,农村父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满十四周岁的女性未成年人。

(二)幼女性权利的内涵厘定

要对幼女性权利的概念做出界定,首先需明确什么是“性权利”。对性权利的界定最有权威性和影响力、阐释最详尽的莫过于世界性学会通过的《性权宣言》,该《宣言》列举包括性私权、性自治权、性自由权、性公平权、性表达权、性快乐权、性自由结合权、全面性教育权与性保健权等十一项性权利[3]。以此为基础,李拥军教授提出当性权利受到侵犯时应当有所救济,通常来说救济主要有公力救济和自力救济,公力救济包括控告、起诉等,私力救济包括可以造成必要后果的暴力反抗等[4]。李教授指出性权利即是“与人的性行为相关的,并围绕其发生的,关涉到人的自由、平等、追求幸福、免于侵害等内容的各种存在于性领域的权利的总称”[5]。综上,性权利主要包括性私权、性自治权、性自由权、性公平权、性表达权、性快乐权、性自由结合权、全面性教育权、性保健权和性救济权等十二项性权利。

性权利是人身权利的重要部分,是人与生俱来的基本人身权利,幼女从出生开始就当然享有。但与成人性权利相比,幼女性权利在以下方面有所不同:其一,目的不同,强调幼女有性权利主要从保护幼女身心健康成长的角度出发,而成人性权利更多的注重私密性与自由选择性;其二,内容不同,成人享有各项性权利,而幼女是限制行为能力人或者是无行为能力人,其不具有处置自己重要人身权利的能力,因此在成人双方自愿性行为时所享有的性表达权、性快乐权、性自由结合权和自由负责之生育选择权等权利[6],幼女均不享有;其三,救济不同,幼女是社会的弱势群体,应当受到更多的关注和保护,与成人性权利的双重救济相比,幼女性权利主要依赖公力救济,且对公力救济提出更全面、严格的要求。

综上,与成人性权利相比,幼女性权利旨在性的有效保护,而非性行为的具体实施。它是指幼女作为独立个体所享有的全面性教育权、全面性健康权、性公平权、性隐私权、性保健权和性救济权,不包括性行为具体实施时的性表达权、性快乐权、性自治权、性自由权、性自由结合权和自由负责之生育选择权[3]。

二、当下侵犯农村留守幼女性权利的特征分析

由于侵犯农村留守幼女性权利的案件,既涉及未成年人又涉及性权利,出于对未成年人和个人隐私的保护,官方较少公布相关资料数据,学术界也较少进行专门研究,导致相关研究资料少之又少。中国少年儿童文化艺术基金会女童保护基金(以下简称“女童保护”)2013年至2016年连续四次发布《儿童防性侵教育报告》中的相关数据③“女童保护”2013-2016年儿童防性侵教育调查报告,资料来源于凤凰公益:http://gongyi.ifeng.com/a/20170303/44550261_0.shtml,最后访问日期:2018年3月10日.,显示近几年发生的侵害农村留守幼女性权利的典型案例具有以下特征。

(一)性侵儿童案件的整体特征分析

1.近年性侵儿童案件不断增加

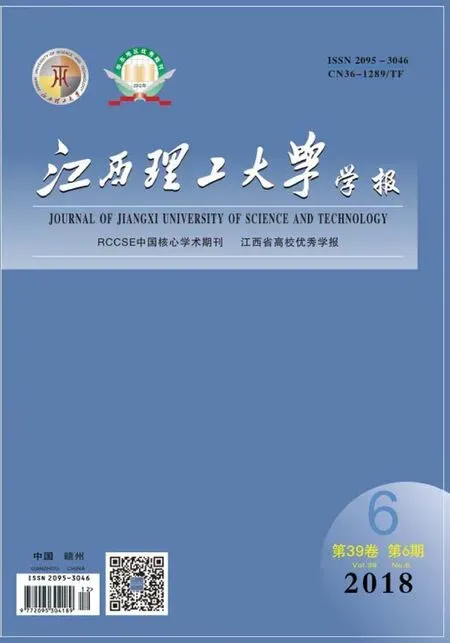

据“女童保护”统计,2013年全年媒体公开报道的性侵儿童(14岁以下)案件共125起;2014年公开报道案件共503起,同比增长率高达302.40%;2015年公开报道案件共340起,同比增长率达-32.40%;2016年公开报道案件共433起,同比增长率达27.35%(详见图 1)。

图1 全年媒体公开报道性侵儿童案件数

从数据来看,相比2013年公开报道的儿童被性侵案件数 125起,2014、2015、2016年公开报道的案件数量翻倍增长,这一方面表明儿童被性侵的现状十分严峻,另一方面也反映出媒体和社会逐渐认识到儿童性权利保护的重要性。需要指明的是,报告中性侵儿童案件统计部分,数据来源于2013至2016年每年度媒体公开报道案件 (包括各级检察院、法院的官方网站和认证账号公开的案件),由于案件涉及未成年人及其个人隐私具有特殊性,再加上性观念开放程度和传播规律等诸多主客观因素的影响,很多案例难以被公开报道和统计,造成性侵儿童案件犯罪黑数相对较高。因此,被公开曝光的案件仅为实际发生案件的冰山一角,这已成为社会和学界的共识。

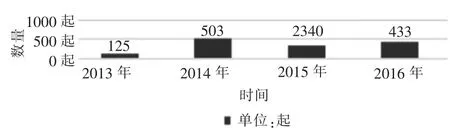

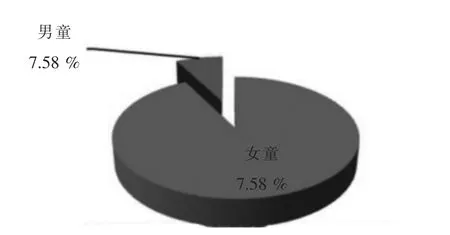

2.遭性侵的儿童大多数为幼女

据“女童保护”统计,2016年公开报道的性侵儿童案件中,共有778名儿童遭性侵(案件未指明受害具体人数仅表述为多人受害的,按3人计算),其中遭性侵的儿童大多数为幼女。首先从性别来看,遭性侵的儿童中男童为少数共59人,占比达7.58%;女童为绝大多数共719人,占比达92.42%。其次从年龄来看,遭性侵的儿童中12(含)~14 岁的有 449 人,占比达 57.71%;7(含)~12岁的有143人,占比达18.38%;其中7岁以下的有125人(年龄最小的不到2岁),占比达16.07%;另有61人未提及具体年龄,占比达7.84%(详见图2和图3)。

图2 2016年媒体公开报道性侵儿童案件中受害者性别分布情况

图3 2016年媒体公开报道性侵儿童案件中受害者年龄分布情况

从数据来看,遭性侵的儿童大多数为12岁至14岁,都是正处于我国九年义务教育阶段的幼女,这从侧面反映出学校和家庭对幼女性权利的重视不够,造成性教育的严重缺失。老师和家长对幼女遭受性侵害之后的行为异常也不敏感不能及时发现,甚至错误的批评、惩罚行为异常的幼女,使内心脆弱的幼女受到二次伤害。并且这种身心伤害会伴随着幼女成长,若不能得到及时的心理疏导,容易造成长期抑郁甚至产生自伤自杀倾向,成为受侵害幼女一辈子挥之不去的阴影。

3.农村地区儿童性侵案件高于城镇地区

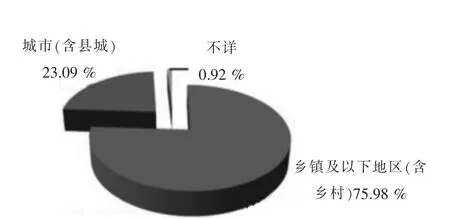

据“女童保护”2016年统计,农村地区儿童遭性侵发案率较高,在媒体公开报道的433起性侵儿童案件中,遭性侵的儿童来自农村(乡镇及以下)地区的有329起,占比高达75.98%;遭性侵的儿童来自城市(含县城)的有100起,占比达23.09%,另有4起案件未指明遭性侵的儿童来自农村或者城市(详见图4)。

图4 2016年媒体公开报道性侵儿童案件中事件发生地区分布情况

值得注意的是,据“女童保护”连续4年的统计,2016年公开报道的案件中农村地区发案数首次高于城市地区,这让人不禁产生疑惑:以前城镇地区的儿童相比农村地区儿童更易遭受性侵?究其原因不难发现:其一,城镇地区儿童更多地受到来自家庭、学校和社会的关注,相比农村地区儿童,他们享受着更好的教育资源和社会保护环境,一旦遭受性侵,更易被学校和家长察觉并引起重视;其二,随着城镇化进程的加快,农村青壮年劳动力进城务工增多,留守农村的主要是老人和孩子,隔代教养在农村留守儿童教育中具有普遍性,受生活条件和思想观念的影响,大多数农村老人只能保证孩子的衣食住行,对留守儿童性教育问题不懂,更无暇顾及;其三,受农村教育资源缺乏的影响,学校办学经费本就紧张,很难在儿童基础生理卫生方面有所投入,乡村教师对科学先进的儿童教育理念知之甚少,造成农村儿童的性教育严重缺失。以上种种原因,使得农村留守儿童性侵案件更易发生,且不易被察觉。

(二)侵害农村留守幼女性权利的行为人特征分析

1.行为人多为老人、熟人

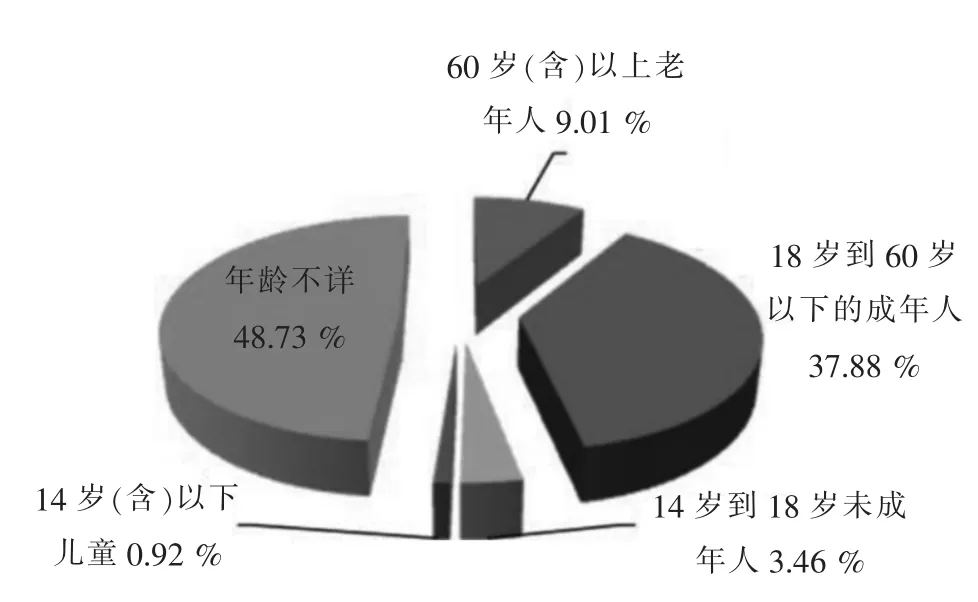

从行为人年龄上看,农村留守老人占比较高。据“女童保护”统计,在2016年公开报道的433起性侵儿童案件中,行为人是18~60岁的成年人有164起;60岁(含)以上老人有39起(详见图5)。这与农村留守儿童地区的人口结构密不可分,随着农村青壮年进城务工数量增多,留守农村的主要是老人和孩子,此外部分老人丧偶常年独居,受传统性观念和经济收入的影响,基本的生理和心理需求得不到正当途径的解决,导致这些老人心生邪念,将魔抓伸向缺乏监护的儿童。

图5 2016年媒体公开报道性侵儿童案件中作案人年龄分布情况

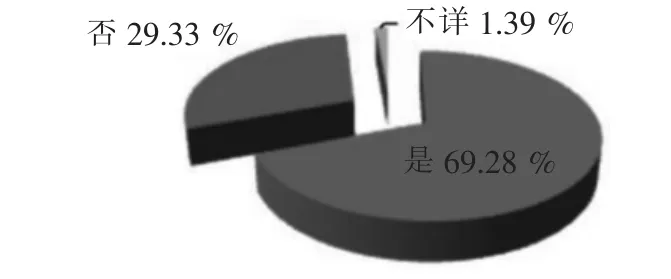

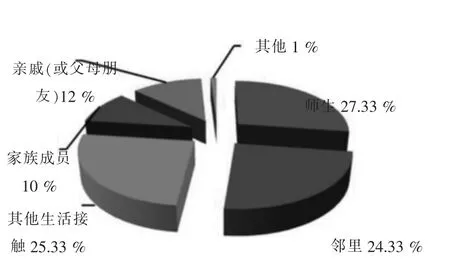

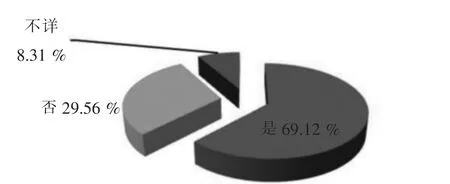

从行为人与幼女的关系看,行为人近七成为“熟人”。据“女童保护”统计,433起性侵儿童案件中,陌生人作案的为127起,占比达29.33%;熟人作案的有300起,占比高达的69.28%(详见图6)。其中,有明确表述的熟人关系的300起案件中,占比从高到低依次为师生27.33%、邻里24.33%、亲戚(含父母朋友)12%、家庭成员10%(详见图7)。所谓“熟人”,是指与受害儿童或其家人相识并在生活中有较为密切来往的人,主要包括老师、邻居、父母的朋友甚至是亲人。农村留守幼女缺乏来自家庭的监护与教育,其父母不得不暂时转移一部分的监护与教育责任,对这些父母来说“熟人”是他们的最佳依托对象。此时部分“熟人”一旦心存邪念,可以利用自己对幼女的支配地位,以监护、管理和教育为名,行伤害幼女权益之实。“熟人”性侵得逞之后,往往对幼女进行威逼利诱防止事情暴露,使“熟人”性侵案件具有隐蔽性和反复性,难以被发现。

图6 2016年媒体公开报道性侵儿童案件中熟人作案情况

图7 2016年媒体公开报道性侵儿童案件中熟人关系细分情况

2.家庭成员、网友和未成年人实施性侵现象突出

“女童保护”统计,在2016年433起案件中,家庭成员(例如父亲、哥哥、继父等)性侵30起,占比6.93%;网友作案31起,占比7.16%,2015年这一数字为7起;未成年人作案19起,占比4.39%。家庭成员的性侵案件本就具有长期性和隐蔽性,加之又涉及到受害儿童的监护、亲人的伦理等问题,使儿童的身心伤害程度更深,遭性侵儿童往往更难以维权。在互联网时代,因网络的虚拟性和隐蔽性,利用网络往往成为犯罪人作案的首选,2016年网友性侵案件大幅上升,教育孩子注意网络交友安全显得尤其重要。2016年,媒体公开报道了利用互联网以“招募童星”等名义性侵幼童的案件①家长注意,这些人自称“招募童星”却专干禽兽不如的事,资料来源于闽南网:http://www.mnw.cn/quanzhou/news/1407723.html,最后访问时间:2018年3月10日.,涉及人数非常庞大,呈现出团伙作案、跨区域作案等特点。未成年人往往因观看色情影片等色情信息刺激性欲,又没有经济条件恋爱或嫖娼,往往将幼女作为性侵对象。

(三)侵害农村留守幼女性权利的行为特征分析

1.超六成作案者为多次性侵

据“女童保护”2016年统计,全年媒体公开报道的433起性侵儿童案件中,超六成作案者为多次性侵,共计269起,占比高达62.12%(详见图8)。值得注意的是,这么高的比例与熟人作案占比高有很大关系,熟人作案具有反复性、长期性和隐蔽性,农村留守儿童普遍家庭监护不到位,加之家长对儿童性侵害的不了解,难以察觉遭性侵儿童的异常行为变化。“女童保护”建议,家长或其他人一旦发现有人性侵儿童,应及时报警,通过法律手段解决问题;选择“私了”或者沉默,有可能纵容施害人多次实施性侵犯罪。

图8 2016年媒体公开报道性侵儿童案件中作案人多次实施侵害情况

2.性侵场所以住所为主

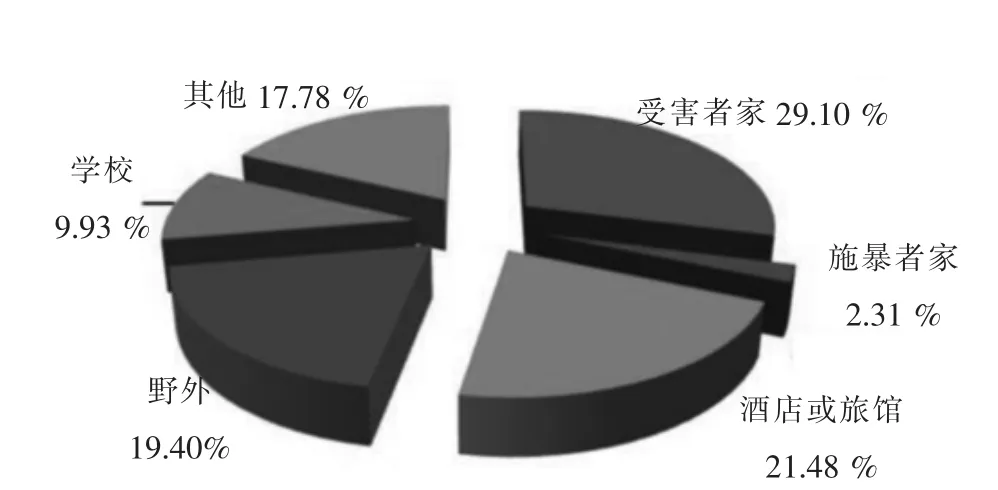

据“女童保护”2016年统计,全年媒体公开报道的433起性侵儿童案件中,发生在受害儿童住所的有126起,占比达29.10%;发生在野外(如上学路上)的有84起,占比达19.40%;发生在学校的有43起,占比达9.93%;发生在行为人住所的有10起,占比达2.31%;另有77起案件性侵场所交代不明无法查证,占比达17.78%(详见图9)。综上,儿童性侵犯罪的场所较为分散,说明保护儿童性权利的各个环节都没有建立有效的防护屏障,随地都可能发生性侵儿童的犯罪。

图9 2016年媒体公开报道性侵儿童案件中实施性侵害场所分布情况

3.性侵方式多样化

对幼女的性侵方式日趋多样化,主要表现为以下几种:暴力式侵害,主要是指行为人采取暴力手段、语言恫吓或利用凶器进行威胁,对幼女实施性侵害的行为,这种方式甚至造成幼女死亡;胁迫式侵害,主要是指行为人利用其对幼女处于隶属、管理、教育、监护关系等支配地位,或是抓住幼女在学习生活中的某些错误把柄,进行要挟、胁迫,使其配合;滋扰式侵害,主要是指行为人利用接近幼女的机会有意识地触摸幼女隐私部位,或是暴露生殖器等变态式性滋扰;诱骗式侵害,主要是指行为人使用花言巧语或者物质上的利益诱骗幼女,以相对和平的方式对幼女实施性侵害,行为人利用幼女心智尚未发育完全及其对性行为的实质并没有正确认识,从而达到其卑劣的目的,此种侵害行为呈愈演愈烈之势。这说明儿童性权利保护面临太多的外在威胁,预防儿童性侵犯罪任重道远。

三、农村留守幼女性权利的保护路径探究

(一)加强农村留守幼女性权利保护的社会路径探究

1.合理推进城镇化进程,解决农村留守儿童进城教育等问题

2014年7月,备受关注的国务院《关于进一步推进户籍制度改革的意见》正式公布。农村留守儿童能否在父母务工地享受平等的教育资源与户籍制度改革程度息息相关。中国将建立城乡统一的户口登记制度,创新人口管理建立居住证制度[7],对于城镇市场竞争适应能力强、就业能力强和进城时间长的外地务工人员应优先解决户籍问题,否则外地务工人员子女不但享受不了城市的公共资源,还被迫与父母分离,对其学习和生活带来不利影响[8]。同时,还应不断推进农村城镇化建设、缩小城乡差距,吸引外地务工人员回乡工作自主创业,这样不仅能有效解决农村家庭的基本经济收入问题,也从根本上减少农村留守儿童基数过大的问题。

2.创新农村留守儿童管理模式,弥补家庭教育缺失

家庭、学校、社区是儿童成长的三大场所。随着城镇化进程的推进,农村青壮年进城务工,农村留守老人和儿童居多,导致农村家庭监护和教育功能缺失。为了农村留守儿童的健康成长,家庭承担的监护和教育责任不可避免地需要暂时转移,人们自然将这一重任交给了学校和社会[9]。但值得注意的是,责任转移不是一蹴而就的,首先,政府应当制定科学政策,保证充足经费投入,与相关部门组织形成一家牵头多方共管的机制。其次,学校和社会应当积极响应政府的号召,充分理解政策,将每一笔经费用在管理和教育农村留守儿童上。浙江省农村留守儿童管理模式的创新做法,值得各地借鉴:其一,建立“家校”联系,加强对农村留守儿童家长的指导。如丽水市建立农村留守儿童的家校联动机制,通过家长学校、家长委员会和家长沙龙构建“家校进步共同体”;再如金华市的一些农村学校还创办了《家长报》,通过这些方式及时向农村留守儿童家长宣传科学的家教知识和方法,讨论在家庭教育中农村留守儿童经常出现的问题和困难,及时纠正家长错误的家教做法[10]。其二,加快农村寄宿制学校建设,加强对农村留守儿童的集中教育管理。如衢州市龙游县较为贫穷落后,留守儿童基数较大,学校为加强宿舍安全,不仅完善宿舍的设备设施,还为低年级学生聘请专职或兼职生活保育员,充分体现学校的人文关怀[10]。其三,建立面向农村留守儿童的社会志愿者服务体系。2008年,浙江省建立了“留守儿童工作部”“假日学校”和“四点钟学校”等5100多个教育基地,成为农村留守儿童课余学习活动的重要场所[10]。

3.落实监护人的监护责任,防止“重养轻教”

第一,由政府牵头,制定法律法规和相关政策,明确农村留守儿童的监护主体,强化其责任义务并设立监督机构。妇联以为妇女儿童服务为己任,将监督机构设在妇联内部便于管理,更能够充分保障农村留守儿童基本权益的救济。将公权力引入农村留守儿童权益保障中,使救济和管理有充分的法理基础,也具备相应的条件[11]。第二,应强化农村留守儿童父母监护责任。比如制定父母定期回家探望制度,要求外地务工父母定期与子女通话,了解子女近期学习生活状况,同时督促父母减少长期务工的时间;建立留守儿童家长学校,定期为农村留守幼女及其家长开设有关性教育的课程,鼓励留守孩子和家长共同参与,不仅可传授给家长科学的性教育理念而且可增加孩子和家长相处时光[11]。第三,提高农村留守幼女辨识性侵害风险能力。目前,学校和社会对中小学生的性教育往往只停留在泛泛的道德层面,内容不接地气,缺乏可操作性。为改变这种状况,首先,我们应当将性教育理念从道德层面转向操作层面,对此英国儿童性教育理念值得我们借鉴①比如借鉴英国儿童十大宣言:1.平安成长比成功更重要;2.背心、裤衩覆盖的地方不许别人摸;3.生命第一、财产第二;4.小秘密要告诉妈妈;5.不喝陌生人的饮料,不吃陌生人的糖果;6.不与陌生人说话;7.为了保护自己,可以打破玻璃,破坏家具;8.遇到危险可以自己先跑;9.不保守坏人的秘密;10.坏人可以骗.。其次,学校和社会可以定期举办儿童防性侵害主题学习周,以漫画的形式编制儿童防性侵手册等,以孩子们听得懂看得懂的方式提高他们的辨识性侵害行为的能力,从而更好地保护自己。第四,关注留守幼女的心理健康,提高其抗风险能力。留守幼女由于和父母相隔遥远,她们思想上出现了矛盾和困惑无处倾诉,她们行为上出现的问题难以被注意到且得不到及时纠正,给其学习生活带来极大困扰。因此,外出务工父母应及时了解孩子的学习生活情况,让孩子感受到父母不可替代的关怀。学校是孩子学习和生活的另一重要场所,除了教授孩子书本知识之外还应当关注他们的心理健康教育,有条件的学校可以设立专门的心理咨询室并聘请心理咨询师,定期给孩子们做心理辅导,并建立农村留守儿童心理健康档案,及时准确地关注他们的成长、变化[12]。

(二)完善幼女性权利保护的的法律路径探究

1.扩大儿童性权利的保护范围

我国《刑法》将强奸、强制猥亵、侮辱和强迫幼女卖淫等行为规定为性侵害幼女的行为,《未成年人保护法》仅使用“不得”“禁止”等原则性条款予以规定,它们对性歧视、性骚扰和性霸凌等常见侵犯儿童性权利的行为均没有规定相应制裁措施,未构建系统科学的幼女性权利法律保护体系。对此,我们应当完善相关法律法规对幼女性权利的有效保护。首先,性侵儿童行为类型主要有:暴力型、胁迫型、社交型、诱惑型和滋扰型[13]。现实生活中滋扰型性侵害呈愈演愈烈之势,主要表现为:利用靠近儿童的机会,有意识地触碰其胸部、摸捏其躯体和私处、暴露生殖器等变态性滋扰[14],用侮辱性语言挑逗儿童或者做出下流举动等。我国《惩治性侵意见》②即最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2013年10月24日发布的《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》.更多规定关于性侵未成年人犯罪的法律适用和办案程序,对性侵行为没有清晰界定,缺乏可操作性。其次,我们可以借鉴我国台湾地区在“性别平等教育法”中的做法,将针对儿童的性侵害根据严重程度不同分为三种:其中“性侵害”最重,性骚扰次之,性霸凌最轻[15]。将“性侵害”规定为犯罪行为,“性骚扰”界定为对儿童学习、生活和身心健康造成严重伤害的行为,“性霸凌”界定为有辱儿童人格尊严不利于儿童健康成长的行为③我国台湾地区“性别平等教育法”第2条第 3款之规定:“性侵害:指性侵害犯罪防治法所称性侵害犯罪之行为.”第4款规定:“性骚扰:指符合下列情形之一,且未达性侵害之程度者:(1)以明示或暗示之方式,从事不受欢迎且具有性意味或性别歧视之言词或行为,致影响他人之人格尊严、学习、或工作之机会或表现者.(2)以性或性别有关之行为,作为自己或他人获得、丧失或减损其学习或工作有关权益之条件者.第5款规定:“性霸凌:指透过语言、肢体或其他暴力,对于他人之性别特征、性别特质、性倾向或性别认同进行贬抑、攻击或威胁之行为且非属性骚扰者.”。最后,我们可以尝试在《未成年人保护法》中规定常见性侵行为并作出具体解释,在《惩治性侵意见》中将性侵害、性骚扰和性霸凌放在同一法律位阶不同层次,细化各种针对儿童和性相关的不利于儿童健康成长的行为,对各种侵害模式做出明确清晰的界定并附典型案例释法,强化对儿童性权利的法律保护。

2.认定行为人对幼女年龄的明知应举证责任倒置

我国《惩治性侵意见》指出:行为人对不满十二周岁的幼女实施奸淫等性侵害行为的,不论行为人是否真的不知对方是幼女,均推定为“明知”,没有例外,对幼女进行绝对保护;行为人对已满十二周岁不满十四周岁的幼女实施奸淫等性侵害行为的,原则上推定行为人“明知”,但允许行为人举证证明其“不明知”,是对幼女的相对保护;相对负刑事责任能力人偶尔与幼女发生性关系,未造成严重过后果的,不认为是犯罪①具体参见《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》第19、27条.。有人认为这一规定违法主客观相一致原则,是对幼女的“偏袒”,可是,幼女本应受到特殊保护,加之行为人未尽到谨慎注意义务,倾向幼女性权利法益保护是合理且必要的。

(1)“明知”证明标准的多元化

针对行为人与幼女之间的亲疏关系设置不同的证明标准。其一,性侵农村留守幼女的行为人中多数为“熟人”,如:老师、邻居、父母的朋友甚至是亲人。一方面行为人利用幼女对“熟人”身份的信任作案,另一方面行为人向幼女提供小恩小惠制造作案机会。“熟人”作案中行为人对与其发生性关系的是幼女有清楚认识,此时则无需考虑“明知”的认定标准,均应承担刑事责任从重处罚。其二,尽管我国全面普及九年义务教育,但由于留守幼女家庭经济状况较差,家长教育观念落后,幼女易产生厌学情绪,易受社会不良风气影响等原因,农村地区辍学率依旧居高不下,这些幼女过早步入社会,如果受到来自雇主、工友等社会生活中存在密切联系人的侵犯,应当适当提高这些行为人“明知”的证明要求。其三,若行为人是已满十四周岁的未成年人,基于行为人自身的判断能力受限,可以适当降低“明知”的证明要求,在未成年人犯罪和受害幼女之间遵循双向保护原则。

(2)幼女年龄的“明知”认定应举证责任倒置

其一,对幼女性权利的保护应当是普遍、全面和一致的,无论行为人是否明知与其发生性关系的人是幼女,无论幼女是十二周岁以下还是已满十二周岁,均应按强奸罪定罪并从重处罚,是对幼女的绝对保护。否则行为人的认识错误竟然会剥夺已满十二周岁幼女性权利的特殊保护,这是绝对不能接受的。其二,行为人与幼女发生性关系均推定为“明知”,并非对行为人的权益置之不顾[16]。行为人从幼女身体发育状况、衣着特征、言谈举止等观察易判断对方可能是幼女,只要行为人尽到谨慎注意义务,产生错误判断的可能性不大,一律认定行为人“明知”并无不当。第三,行为人确有证据证明不知与其发生性行为的是幼女,可以作为量刑情节考虑,此时应举证责任倒置。鉴于其主观恶性与明知行为对象为幼女而故意与其发生性关系的行为人的主观恶性相比较低,此时可作为酌定量刑情节在量刑时予以相应的考量,从而达到幼女性权益与行为人利益的平衡。

3.应提高幼女性承诺年龄并予以细化

我国四部门联合发布的《惩治性侵意见》规定行为人与不满十四周岁的幼女发生性关系一律定强奸罪并从重处罚,由此可知我国幼女的性承诺年龄②所谓性承诺年龄就是指最低合法性交年龄,又称同意年龄,即法律上规定的一个人具有自由表达性意志、完全的性行为能力的最低年龄.与未达到该最低限制年龄的人发生性关系,即使取得对方同意,该承诺也没有法律效力,行为人在明知的前提下应当依法追究其刑事责任.为十四周岁,而将已满十四周岁未成年女性性权利与成年女性性权利作等价保护[17]。现实生活中大多数已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性尚处于九年义务教育初中阶段,已满十六周岁不满十八周岁的未成年女性尚处于高中教育阶段,与成年女性相比她们身心尚未发育完全、社会生活阅历缺乏,仍需家庭和学校的监护、教育,自身无法正确认识性行为的实质,而法律却赋予她们性承诺权利实为不妥,不利于她们的健康成长。对此,法律应当发挥其指引作用,适当提高性承诺年龄,强化对幼女的注意保护义务。

基于对近几年性侵儿童案件整体特征、侵害农村留守幼女性权利的行为人特征及其行为类型特征的分析,我们发现性承诺年龄既应从幼女的心理和生理发育阶段这些内在因素考量,又应从幼女所处的社会地位、行为人的注意能力等外在因素考量。为了更好地保护幼女性权利,我们应当适当提高性承诺年龄,并进行梯度细化,具体如下:(1)不满18周岁的未成年人不具有性承诺权利,已满16周岁的未成年人能以自己的劳动收入做为主要生活来源的视其具备性承诺权利能力。(2)16周岁是绝对保护底线。具有完全刑事责任能力的行为人对不满16周岁的未成年人实施奸淫等性侵害行为的,不论双方是否自愿、行为人是否明知对方不满16周岁,均应定罪并从重处罚。(3)已满16周岁不满18周岁是相对保护底线。具有完全刑事责任能力的行为人知道或者应当知道对方为已满16周岁不满18周岁的未成年人,而实施奸淫等性侵害行为的,不论双方是否自愿,应当追究行为人的刑事责任。对未成年人负有教育、监护、管理和救助保护等责任的人员,与未成年人存在师徒关系、雇佣等劳动关系的人员,国家工作人员、国家机关工作人员和人大代表等具有社会公职的人员,与已满16周岁不满18周岁的未成年人双方自愿发生性关系的,不论行为人是否明知对方为未成年人,均应追究其刑事责任。