休闲体育专业课程设置研究

方思涵,吕青,周林清

摘 要:随着我国经济的高速发展,社会对休闲健身活动的需求不断增长,对高校培养休闲体育人才提出了更高的要求。与国外相比,我国休闲体育发展较为落后,因此高校更应该担负起培养新时代休闲体育人才的重担。文章对京津冀地区部分高校进行了问卷调查,分析整理后对休闲体育专业课程设置和人才培养优化提出了意见和建议。

关键词:休闲体育;人才培养;课程设置

中图分类号:G807.4 文献标识码:A 收稿日期:2017-10-30

基金项目:京津冀体育健身休闲发展协同创新中心(2011协同创新中心)阶段性研究成果(PXM2017_014206_000016)。

作者简介:方思涵(1986—),女,北京人,教务科科长,助理研究员,硕士研究生,研究方向:教学管理。

京津冀地区因地缘相接,长久以来地区的经济、文化发展都是相互融合、协同前进的。目前追求体质健康、塑造完善人格和休闲时代的来临,都呼唤着体育健身休闲的发展。从国家战略层面,协同创新、全民健身和京津冀协同发展等国家战略的出台为京津冀健身休闲协同发展提供了契机。

国外休闲体育专业在课程设置上淡化竞技体育因素,倡导个性化发展,学生自主培养未来就业需要的体育技能。实习方面鼓励学生独立规划。国外院校在课程设置时加大了体育实习类课程比重,注重培养学生社会适应能力[1]。

目前我国体育高校在教学计划和课程设置上未摆脱过去休闲体育专业的教育模式,使得休闲体育专业的培养方向陈旧、毕业生的社会适应性减弱。当前我国休闲体育专业课程设置存在以下四个方面的问题:①课程设置与社会发展和市场需求脱节;②通识课程门类单一且内容单调;③学生扩招后,场地、外联等原因,实践课学时相对减少;④必修课与选修课设置比例不合理,不能调动学生学习的主动性。

一、研究方法

1.问卷调查法

在征询相关专家意见的基础上设计了关于课程设置的调查问卷。问卷涉及休闲体育专业人才培养目标、休闲体育课程结构设置、休闲体育专业课程结构、休闲体育专业课程体系、休闲体育专业课程评价五个板块的内容,共22题。

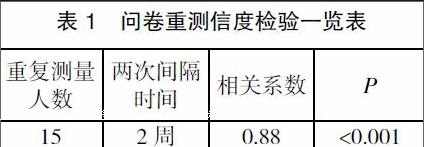

为保证问卷发放的可信度,在问卷发放过程中,采用再测法对问卷进行信度检验,结果见表1。

从调查问卷信度检验结果可以看出,问卷具有很高的信度。

我们于2016年11月对河北省三所高校有经验的专家教师发放问卷,2016年12月进行问卷回收。在职称上,教授和副教授占被调研对象人数的70%以上,其中学历为硕士和博士的占总人数的50%以上,从问卷的填写上可以看出,老师们对于休闲体育的课程还是有一定程度的认识,可以根据自身具体的认识填写问卷,使得问卷具有较高的质量。

2.数理分析法

本文通过咨询、调查、访问获得的有效数据,根据调查统计方法,运用计算机软件对数据进行统计处理。通过分析找出休闲体育专业课程目前存在的问题,从而获得第一手调查资料,提高研究的可靠性。

二、研究结果与分析

1.休闲体育专业人才培养目标的研究

在查阅和整理北京体育大学、上海体育学院等十所国内知名体育院校休闲体育专业本科人才培养目标的基础上,分析并提煉出了我国体育院校休闲体育专业本科人才培养目标的共性特征。我国休闲体育专业本科人才培养目标的制订主要呈现出以下特点:

(1)我国大部分体育院校休闲体育本科专业培养目标都把德、智、体、美全面发展作为基本培养目标之一,基本体现了高等体育院校对休闲体育专业人才思想素质教育的要求。

(2)培养目标大多以应用型人才为主,并涉及与其他相关学科有关的通用人才以及社会需求较大的休闲体育人才培养。

(3)从各个体育院校培养层次来看,休闲体育专业毕业生不再仅仅从事社会体育和体育教学等工作,同时还要能从事体育科研、管理以及社会体育指导、开发相关休闲体育项目等体育工作,培养目标也逐渐呈现多元化趋势。

综上所述,国内外休闲体育培养目标差异较大。国外体育院校培养目标比较宽泛,而国内体育院校培养目标相对狭窄,没有体现出休闲体育专业的培养特色和对学生个性化培养方面的鼓励。国内体育培养的人才技能相对单一,不能满足社会快速发展的需要。针对人才培养规格适应大众化、普及化趋势,应对就业形势压力的策略和措施还不够多,复合型和应用型人才培养模式构建还有待进一步推进。

2.当前休闲体育专业课程体系存在问题分析

通过对我国部分体育院校休闲体育专业教学计划的调查中发现:现行的课程体系中课程设置划分过于详细,课程结构不合理;重理论、轻实践,学生综合素质能力得不到充分发展。休闲体育专业课程设置首先要适应市场经济发展的需要,满足学生的择业需求,针对区域差异性和学生原有的基础水平,应构建合理的课程结构框架,注重课程设置的系统性,注重学生能力的培养[2]。

3.对休闲体育专业课程体系存在的突出弊端进行调查分析

调查主要从技能、学生个性发展、人才需求等方面对课程体系的弊端问题进行分析比较。由表2看出,当前休闲体育专业课程设置中,体育各专业项目间无技术交流沟通频率最高,为54.6%;不满足复合型人才要求次之,为42.4%。从这两个主要的因素分析,可以了解到教师们认为目前存在的主要问题是对自己的专项较为注重,很少主动关注其他项目,学习其他专项的专业技能。这样的课程设置与目前社会对休闲体育人才的需求相比稍显滞后。

被调查大部分高校教师认为应该提高选修课、专业技能课和社会实践的比例,能使学生更全面地掌握现代社会体育产业化发展的趋势,提高个性化发展和教育。81%以上被调查教师认为休闲体育人才培养最重要的环节是师资力量的投入和教师队伍的建设;69%的教师认为学校的相关设施的提高也是专业课改革的重点;75%的教师认为课程改革的主要思路应该集中在增加从业体育俱乐部训练与管理工作的实用课程,在实际环境中了解掌握自己的专业技能,能够更好、更深刻地帮助学生理解所学到的书本理论。同时更多地参与相关俱乐部的体育训练和管理,可以帮助了解市场和社会对体育专业相关人才的需求方向,可以更好地让学生在就业方向以及学习中个性化发展。

调查中教师们认为休闲体育专业公共必修课中大学英语、计算机基础与应用、体育概论和大学语文四门课比较重要,说明学生在掌握体育技能的同时,在面对社会对复合型人才的需要大背景下,对英语和计算机的要求也有一定的提高。

三、结论

我国大部分院校在课程结构上体现了休闲体育专业基础性和专业性特点,大多院校注重实践环节,在课程结构设置上体现了地方特色,符合当今社会经济发展对休闲体育专业人才的需求,但是仍然需要不断优化,以此改变传统的专才教育向现代的通、专相结合的课程结构发展。各高校之间专业必修课与选修课的学时、学分比例存在着一定的差距。现在社会人才的需求,以一专多能为主,同时更加强调专业扎实。在理论方面要在休闲体育专业课程设置中,增加专业技能的课时和实践课程比例,以促进休闲体育专业学生学习能力进一步的提高,适应市场和社会发展的需求。

参考文献

[1]曹 琛.中外休闲体育产业比较研究[D].北京:首都经济贸易大学,2005.

[2]崔 谦.关于我国休闲体育专业人才需求现状及对策研究[J].经济研究导刊,2017(24):153-154 .endprint