评《中国话剧百年典藏·作品卷一(早期新剧)》

近读《中国话剧百年典藏·作品卷—(早期新剧)》(以下简称《作品卷》[1],发现它错误百出、硬伤累累。为了不使初涉早期话剧研究领域的后学们蒙受其误导,同时出于对信口雌黄、粗制滥造等不良学风的痛恨,我在养病中写了这篇拙稿。

让我们来看看《作品卷》是一本什么样的书。

一

首先,书名中的“早期新剧”就刺人眼球,因为从未听说过中国戏剧史上有一种戏剧形式被称为“早期新剧”的,也未曾见过哪部辞典或著作有这个“词汇”;就是《作品卷》,除了其书名,其他地方也没有再出现“早期新剧”字眼,当然也没有对这个“概念”进行阐释;它的《编选说明》,第一句话就是“本卷所选剧本为早期话剧”。由此推断,“早期新剧”可能系“早期话剧”之误。若果真如此,书名竟然搞错了,真是匪夷所思!

二

再看《作品卷》的《编选说明》。该文宣称:“已经出版的话剧史著作对于话剧的开端都持这样的观点:晚清的‘戏曲改良’运动失败,证明传统戏曲形式不能适应戏剧现代化的要求,由此出现了话剧。”这就是说,在2017年4月问世的《作品卷》之前出版的话剧史著作无一不“持这样的观点”。可是我查阅了手边的几本话剧史著——陈白尘和董健主编的《中国现代戏剧史稿》(1989年版)、田本相和胡志毅主编的《中国话剧艺术通史》第1卷(2008年版)、田本相主编的《中国话剧艺术史(第一卷)》(2016年版)、丁罗男著《二十世纪中国戏剧整体观》(1999年版)、袁国兴著《中国话剧的孕育与生成》(繁体字本1993年版、简体字本2000年版)、黄爱华著《中国早期话剧与日本》(2001年版)、王凤霞著《文明戏考论》(2011年版)、濑户宏著《中国话剧成立史研究》(日文本2005年版、中文本2015年版),它们都早于《作品卷》面世,却都未“持这样的观点”。不知《作品卷》编者是没有读过这些颇负盛名的著作呢,还是为了标新立异而故作惊人之语?

既然虚构了一个“靶子”,就要对它“射击”。《作品卷》从时间、演剧形式、观念三个方面批驳“这样的观点”。这里,我不想同它展开论战,而仅仅指出它与史实不符的一些说法。

它说:“作为早期话剧发端的学生演剧早在1900年就已经开始,到1905年就发展到很大规模了。”这里所说的“学生演剧”,显然是指晚于圣约翰书院和徐汇公学的学生演剧的上海非教会学校的学生演剧。史料表明,首开这种风气的是南洋公学。南洋公学首次演剧的时间,曾为学生演剧活动骨干的朱双云在其1914年出版的《新剧史》中的记录明明白白:“庚子冬十二月”。夏历“庚子冬十二月”即公元1901年1月20日至2月18日;曾为南洋公学学生的(罗)鴻年在其《二十年来之新剧变迁史(一)》(载《戏杂志》尝试号,1922年4月)中的记述更加具体:“时为前清庚子年。是年年终考试早毕,而离放假之日有一星期。”我们知道,若无特殊情况,中国学校都在夏历除夕前10-20天开始放寒假,庚子年除夕是公元1901年2月18日,按此推算,南洋公学首次演剧的时间当在1901年1月下旬。可见,上海非教会学校学生演剧始于1901年而非1900年!两年半后,1903年10月17日,育材学堂学生在学校举行的孔子祭典上演出了八国联军侵占北京和江西教案两则故事[2];过了一年,1904年10月6日,利用上海学堂联合祭孔的机会,民立中学和刚由育材学堂改名的南洋中学的师生合演了《监生一班》《拘叶》《刺马》《张廷标被难》四出新剧[3];又过了一年,1905年的孔诞日(9月25日),民立中学和南洋中学分别在各自学校举行的祭典上演剧[4];这一年年初,在民立中学就读的汪优游创办了一个学生演剧社团“文友会”,于元宵节晚上假昼锦坊陈宅演了三出戏[5]。至1905年,上海非教会学校学生演剧有案可稽的就这么6次,仅涉及3所学校,恐怕谈不上“发展到很大规模了”吧!

《作品卷》承认“话剧是西方的戏剧形式”“中国的话剧最初来自于学校演剧”,但它又说“早期学生演剧是直接继承着汪笑侬等人开始的‘时事京剧’的表现形式的”,“是模仿‘时事京剧’的形式,即不用程式化的歌舞形态,以对话为主,但还用锣鼓,还唱皮黄,角色表演也有角色化的明显痕迹”。这就造成了两个不合逻辑之处:一个是,既然“中国的话剧最初来自于学校演剧”,而“早期学生演剧是直接继承”“模仿‘时事京剧’的形式”,那么结论就应当是“时事京剧”才是中国话剧的源头或开端;另一个是,程式化的歌舞形态是京剧等传统戏曲的重要艺术特征,而“时事京剧”,即表演时事、反映现实的京剧,岂能“不用程式化的歌舞形态”?而且,说“早期学生演剧是直接继承”“模仿‘时事京剧’的形式”,也是违背史实的。历史事实正如朱双云的《新剧史》所云:先是“上海基督教约翰书院创始演剧”;接着,天主教“徐汇公学踵而效之”;然后,南洋公学等非教会学校“闻风踵效”,一个个的仿效对象清清楚楚。也恰如早期学生演剧活动的干将汪优游所忆述:看了圣约翰书院“一次戏,便引起我的摹仿心。这种穿时装的戏剧,既无唱工,又无做工,不必下功夫练习,就能上台去表演,我的自信力很强,我相信这出戏中的角色,无论扮男扮女,我都能胜任。”于是,他不但在1904年两校合演的“三出戏中……都担任着重要角色”,而且在第二年发起组织了“文友会”一晚演出三出戏[6]。如果这些演剧不像圣约翰书院演剧那样“既无唱工,又无做工”,当时身为中学生的汪优游不可能有这么大的能耐,南洋公学的首次演剧也不可能即编即演,甚至“一面将小说阅看,一面即付演习”[7]。凡此种种皆表明,非教会学校的早期学生演剧尽管带有包括“时事京剧”在内的中国传统戏曲的一些痕迹,比如有时“念上场诗”“偶尔也唱几句皮黄”等等,但它“直接继承”、刻意“模仿”的绝不是“‘时事京剧’的形式”,而是圣约翰书院的“有白无曲”的演剧形式;而圣约翰书院的这种演剧形式,又是“直接继承”“模仿”西方戏剧的表现形式的。

为了企图说明“从事早期话剧的人也没有把自己同戏曲分隔开。自己搞的是话剧,要改造戏曲甚至取代戏曲,这样的观念根本不存在”,《作品卷》引用了春柳社的“宗旨”:“研究新旧戏曲,冀为吾国艺界改良之先导”,并称这句话出自《春柳社演艺部专章》,又注明该文“发表于1907年5月10日天津《大公报》”。《作品卷》的《总序》和《编选说明》中标注引文出处的,唯有此处。可是,《春柳社演艺部专章》里却没有这句话,只有这些字句:“演艺之大别有二:曰新派演艺(以言语动作感人为主,即今欧美所流行者);曰旧派演艺(如吾国之昆曲、二黄、秦腔、杂调皆是)。本社以研究新派为主,以旧派为附属科(旧派脚本故有之词调,亦可择用其佳者,但场面、布景必须改良)。”而且,《春柳社演艺部专章》并非发表于《大公报》,而是刊于1907年出版的《北新杂志》第三十卷;“发表于1907年5月10日天津《大公报》”的是《春柳社文艺研究会简章》,该简章里也没有“研究新旧戏曲,冀为吾国艺界改良之先导”这句话,这句话仅见于《春柳社开丁未演艺大会之趣意》,印在春柳社1907年在日本演出《黑奴吁天录》的海报上。一句耳熟能详的引文却连环张冠李戴,实为罕见!

三

《作品卷》的《编选说明》不长,2800字左右,其中约1300字叙述“早期话剧发生和发展过程”。在这短短的篇幅中,讹错竟有八九处之多!

譬如,《编选说明》说“1860年,外国侨民就在上海筑起了西方式的剧场兰心大戏院。”其实,该剧院创建于1866年。再譬如,春阳社成立于1907年9月22日,《编选说明》却称该社建于1907年6月。又譬如,《编选说明》说:“1914年4月,上海六大文明戏团体(新民社、民鸣社、启民社、民兴社、开明社、春柳剧场)联合公演”。事实上,这次公演是在1914年5月5日举行的,民兴社没有参与公演,与其他五大剧社联合公演的是文明新剧团。

更有甚者,《编选说明》对中国话剧史上具有标志性甚至里程碑意义的大事,对于中国话剧史教学和研究者来说是基本常识甚至用来作为戏剧学专业入学考题的史事,竟然也搞错了!例如,它说:“1907年,留日学生李叔同、曾孝谷发起成立了春柳社,该年2月,春柳社尝试演出小仲马的名剧《茶花女》第三、四幕。”这句话中就有两个错误:一是春柳社成立时间并非1907年而是1906年,《编选说明》不是说有句话引自《春柳社演艺部专章》吗?这篇文献的标题下就标明了时间:“光绪三十二年(1906)!”二是春柳社只演出了《茶花女》第三幕,没有演第四幕。又如,《编选说明》说:“辛亥革命前夕,春柳社的成员大都回到了国内,成立了春柳剧场。”错!春柳剧场成立于1914年4月(4月15日开幕),此时距1911年辛亥革命已有两年半。

《编选说明》中还有些说法,也令人生疑。比如它说:辛亥革命前后,“有剧团成立以及有巡回演出到达的地域从上海到广州、天津、香港,再向内地扩散,遍及北京、东北三省、山东、江浙各地、芜湖、福州、重庆、长沙、贵州,甚至有剧团去南洋演出”。看了这种说法或者“新剧传播路径图”,人们不禁会问:新剧是怎样从上海传播到广州、香港的,又是如何“再向内地扩散”的?这问题恐怕只有《作品卷》的编者才能够回答。人们自然还会问:江苏和浙江紧邻上海,在新剧传播方面,怎么没有“近水楼台先得月”呢?一查史料,便可得知,实际上江浙是早于其他省市出现新剧的足迹的。1907年“年假期中”,开明演剧会会员张俊甫“在无锡集召了几个同志,成立了一个开明会”,与从上海来的汪优游“一行七八人”,在一户民宅的天井演出了《军事改良》[8]。“事越一年”,“大约是光绪末年”“正月初三至初五”(即公元1908年2月4-6日),又“有开明会全体会员出码头到苏州去表演三天的盛事发生”[9]。是年1月4日,春阳社应邀在苏州演了两天“拒款新戏”[10];6月26日起又在杭州演剧近一个月[11]。8个多月以后,即1909年4月,王钟声才在天津演剧三天[12],9月下旬再赴津、京巡演,把新剧的种子撒到那里[13]。仅此即可证明,《作品卷》勾画的“新剧传播路径图”是错误的。

四

下面,我们再来看看《作品卷》的作品选取及其编辑。

《作品卷》的《总序》宣称:“本书既名为中国话剧典藏,那么,收录在本书中的剧目,就需要做到既体现中国话剧创作的最高水平,同时还要通过它们展现20世纪中国话剧发展的基本路径。”“既包括了话剧史上有价值、有地位或有影响的剧本,同时也有在某个时期极具代表性的作品。”这话说得很好!但是,《作品卷》做到了吗?

《作品卷》收录了16个剧目的剧本或幕表:《黑奴吁天录》《张文祥刺马》《黄金赤血》《社会钟》《不如归》《弱女救兄记》《家庭恩怨记》《新旧怪现状》《生死鸳鸯》《孙知事被掳》《虾蟆王》《烹调学》《县视学》《童子针砭》《谁謂茶苦》《新村正》。其中,《童子针砭》仅是其编者自称为“吾乡第一初等小学校”校庆纪念会而作,未提是否演出;《虾蟆王》也仅是其编者自称“吾友自言居乡时”扮演过,但所演的并非“新剧”而是“戴假面具歌舞”的傩戏;还有4个剧目(《新旧怪现状》《孙知事被掳》《烹调学》《县视学》)一次演出的记录也没有。剧本不通过演出,其价值如何实现?剧目不通过多次广泛演出,其影响如何产生?它在戏剧史上的地位如何确立?事实上,这几个剧目除了在史料求全的拙稿《“文明新戏”剧目汇览》(载《中国话剧研究》第2-4、7期,1991年3月-1993年12月)及《中国现代戏剧总目提要》(南京大学出版社2003年版)中出现过,其他戏剧史著、论著几乎没有提及(这里用“几乎”一词,是因为日本学者饭塚容教授的《文明戏剧本的六种类型》[14]提到《孙知事被掳》,认为它“在整体上还停留在习作的水平,甚至不能算是完整的剧本”,“不能算是文明戏”)。它们根本不是“话剧史上有价值、有地位或有影响的剧本”,根本不是“在某个时期极具代表性的作品”,更谈不上“体现中国话剧创作的最高水平”。

日本学者濑户宏教授曾统计过春柳剧场、新民社、民鸣社各自演出场次最多的十个剧目[15],其中仅春柳的两个剧目(《家庭恩怨记》和《不如归》)入选《作品卷》(这里顺便提一下,《不如归》也是“春柳社由日本新派剧改编来的戏”,《作品卷》称这样的戏它“只选了《社会钟》”是不确切的),早期话剧社团中演员阵容最大、演剧场次最多的新民社、民鸣社的所有代表性剧目均落选。《作品卷》的一半剧目都是只演过一两次甚至从未登过舞台的,它为什么不多选些演出场次多、影响大的剧目呢?实在令人费解!而更叫人百思不得其解的是,当年许多报纸杂志都刊登过新剧剧本,《作品卷》却只对《余兴》情有独钟,其收录的剧目中竟有四分之一出自这份滑稽讽刺性刊物。

《作品卷》对入选作品的编辑有没有达到“典藏”的水平呢?恕我直言:不但远远够不上这水平,而且是规范靡遵,错误迭出。

先说它规范靡遵。

说明史料的出处,这是史料选集必须遵循的规矩。而《作品卷》却有5个剧本没有标明出处,另有一个剧本《生死鸳鸯》说是“载《游戏杂志》1914年第8期”,其实是连载于第8—10期。

对于史料的处理,要么像影印一样保留原貌,不做一点改动;要么对它作符合现代文本规范的处理,包括改成新式标点符号、现代剧本格式。《作品卷》不仅混用这两种处理方法,体例不统一,而且有的作品(如《虾蟆王》)中,舞台提示有标点,台词却无标点;有的作品(如《弱女救兄记》)中,通篇是旧式标点,个别台词却用新式标点。至于剧本格式,多部作品都不规范。

《作品卷》中,少数剧本标明了幕数或题材,而大多数未标;少数剧本有作者或演出情况简介,而大多数没有。没有就写“作者情况不详”也可以,但却有4个剧本仅写“(不详。)”(见上图),既缺主语,又不该有句号。

再说它错误迭出。

一是剧名、幕名错。以《诗经》名句为剧名的《谁謂荼苦》,分9次连载于《通俗周报》,每次都出现剧名,但《作品卷》还是将《谁謂荼苦》错成《谁謂茶苦》。《虾蟆王》第2幕写虾蟆主动接受杀却番王的诏书,幕名为《虾蟆应诏》,《作品卷》却错成《虾蟆应招》;第3幕写虾蟆却退番王后迎娶公主,幕名为《却敌尚主》,《作品卷》却错成《郤敌尚王》。

二是作者名错。春柳社1907年6月1日、2日在日本东京本乡座公演的《黑奴吁天录》的编剧是曾孝谷,《作品卷》却署“曾孝谷 李叔同”;而与之同一页面的简介中,却又说该剧“由曾晓谷作”、“曾孝谷……改编”,并且将“孝”错成了“晓”。

三是剧目演出时间错。如春柳社在日本首次公演《茶花女》的日期是1907年2月11日,《作品卷》错成1月;春阳社首演《黑奴吁天录》的日期是1907年11月4日,《作品卷》错成10月;进化团首轮公演《赤血黄金》的日期是1911年12月30日、翌年1月1日[16],《作品卷》错成11月。

四是剧本残缺不全。《社会钟》是七幕剧,《歌场新月》因为只出了两期即停刊,所以其第1、2期只连载了该剧本前五幕。王卫民编《中国早期话剧选》(中国戏剧出版社1989年版)所收《社会钟》剧本选自《歌场新月》,只有前五幕;《作品卷》照抄《中国早期话剧选》,便又一次收了个残本。其实《社会钟》全本并不难找,文明书局1912年7月(并非《作品卷》所说“8月”)出版的单行本、上海文艺出版社1959年2月出版的《传统剧目汇编·通俗话剧》第二集中的《社会钟》,都是七幕剧。《谁謂荼苦》本来也是七幕剧,但《作品卷》只收了前三幕,也是个残本。

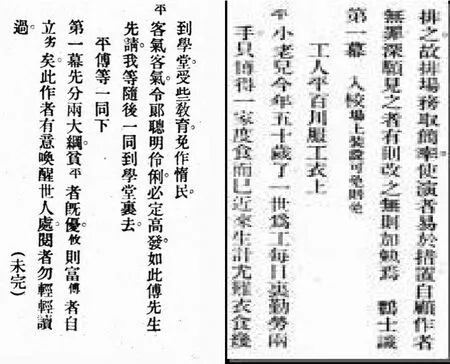

五是版式错误。《作品卷》第351页特别是第353页(见左栏两图),叫人实在看不懂。查阅了《童子针砭》的原文才知道,原来其正文的第一行几个字“第一幕 入校 场上装设可免则免”,被《作品卷》错误地放到《序》的末尾了;而第一幕结束后作者附识的几句话“第一幕先分两大纲……勿轻轻读过”,则被《作品卷》错成了第一幕的内容。这个错太离奇了,我难以表达清楚,还是看原文图片吧(本栏两图)!

《作品卷》中还有些问题,如断句错,标点错,字错,等等,兹不赘述。

注释:

[1]傅谨.主编 卷一主编.陆炜.中国话剧百年典藏·作品卷一(早期新剧)[M].北京:人民文学出版社,2017

[2]鴻年.二十年来之新剧变迁史(一)[J].戏杂志,1922(尝试号);汪优游.我的俳优生活(二)[J].社会月报,1934(1)

[3]育材学生演戏续志[N].警钟日报,1904-10—7;钟欣志.晚清新知识空间里的学生演剧与中国现代剧场的缘起[J].戏剧研究,第8期(2011年)

[4]举行祝圣会[N].新闻报,1905-9-23;论孔子生日大记念[N]. 申报,1905-9-25

[5]文友会聚会[N]. 新闻报,1905-2-14;又有文明游戏[N]. 时报,1905-2-19;汪优游.我的俳优生活(三)[J].社会月报,1934(2)

[6]汪优游.我的俳优生活(二、三)[J].社会月报,1934(1、2)

[7]鴻年.二十年来之新剧变迁史(一)[J].戏杂志,1922(尝试号)

[8]汪优游.我的俳优生活(五)[J].社会月报,1934(3)

[9]汪优游.我的俳优生活(五)[J].社会月报,1934(3)

[10]苏州拒款会定期开会[N]. 申报,1908-1-4

[11]春阳社和通鉴学校巡演广告[N]. 浙江日报,1908-6-21

[12]钟欣志.越界与漫游:寻觅现代观众的“钟声新剧”[J].戏剧学刊,第14期(2012年)

[13]热心新剧[N].大公报,1909-11-5;吴新苗.辛亥前王钟声在北方的戏剧活动及其影响[J].戏剧艺术,2012(4)

[14]载傅谨、袁国兴主编.新潮演剧与新剧的发生[M].北京:学苑出版社,2015:265-266

[15]濑户宏.《不如归》与《家庭恩怨记》的比较[A].田本相主编.中国话剧艺术史(第一卷)[C].南京:江苏凤凰教育出版社,2016:193-196

[16]东南光复纪念大会会场盛况一览表[N].申报,1911-12-30;东南光复纪念会记事[N].申报,1912-1-1。从这两则史料得知,进化团是以慈善团的名义在纪念会上演出了新剧《赤血黄金》(剧名不叫《黄金赤血》)前五幕。又,从1912年1月1日《申报》登载的演剧广告可知,是日演出了该剧全本(八幕),剧名改为《情仇》。详情请见王凤霞《文明戏考论》(广东高等教育出版社2011年7月版)第七章第三节。