方志纂修有计划与无计划相交织之略考

——以抚州市辖九县二区为例

何新春, 陈 菁

(1.福建师范大学,福建 福州 350007;2.九江学院,江西 九江 332005;3.东华理工大学,江西 抚州 344000)

笔者在翻阅道光4年(1824)由知县史念征主修的《宜黄县志》时,从序言中发现前几次编修的县志,在时间上严重失衡,遂萌生了一个疑问:古代方志的纂修有无计划?带着这个疑问,笔者查阅了相关的方志著作,统计出了抚州市现辖的9县2区*抚州市目前辖有临川、东乡2区和崇仁、宜黄、乐安、金溪、南城、南丰、资溪、黎川与广昌9县。清亡前,前6个县区归抚州府管辖,后5县归建昌府管辖。这些县区建置时间早晚不一,建置最早的南城和最晚的资溪相差1 700年。虽然如此,但不妨碍方志纂修频次的比较。因为方志纂修的繁荣期是明清时期,所以县区建置的早晚与方志的纂修的频次并不存在必然联系。统计分析表明了这一点。的方志数量,并对其相关信息进行统计分析,得出研究结论。期望该结论对编修出上乘的现代方志提供有益启示,以充分发挥方志的存史、资治、教化的三大功能。

1 地方志的性质及价值

方志是重要的古文献。因为“它集中反映了某一特定区域的自然与社会发展的总体状况,举凡一地的建置、沿革、山川、疆域、津梁、关隘、名胜、资源、物产、气候、天文、灾异、人物、艺文、教育、科举、民族、风俗等等,无不汇编于志乘。”[1]因此,方志被称为一地之百科全书,价值巨大。“具有存史、资治、教化三大功能。所谓存史,指的是方志为研究中国各地的历史、地理、物产资源、风土人情、社会风貌、自然灾害等提供了很多宝贵的材料;所谓资治,指的是方志为各级政府施政和研究地情提供了大量有价值的历史与现状材料;所谓教化,指的是方志是爱国、爱家乡的生动教材。”[2]

2 各级政府重视修志、有计划纂修方志的述考

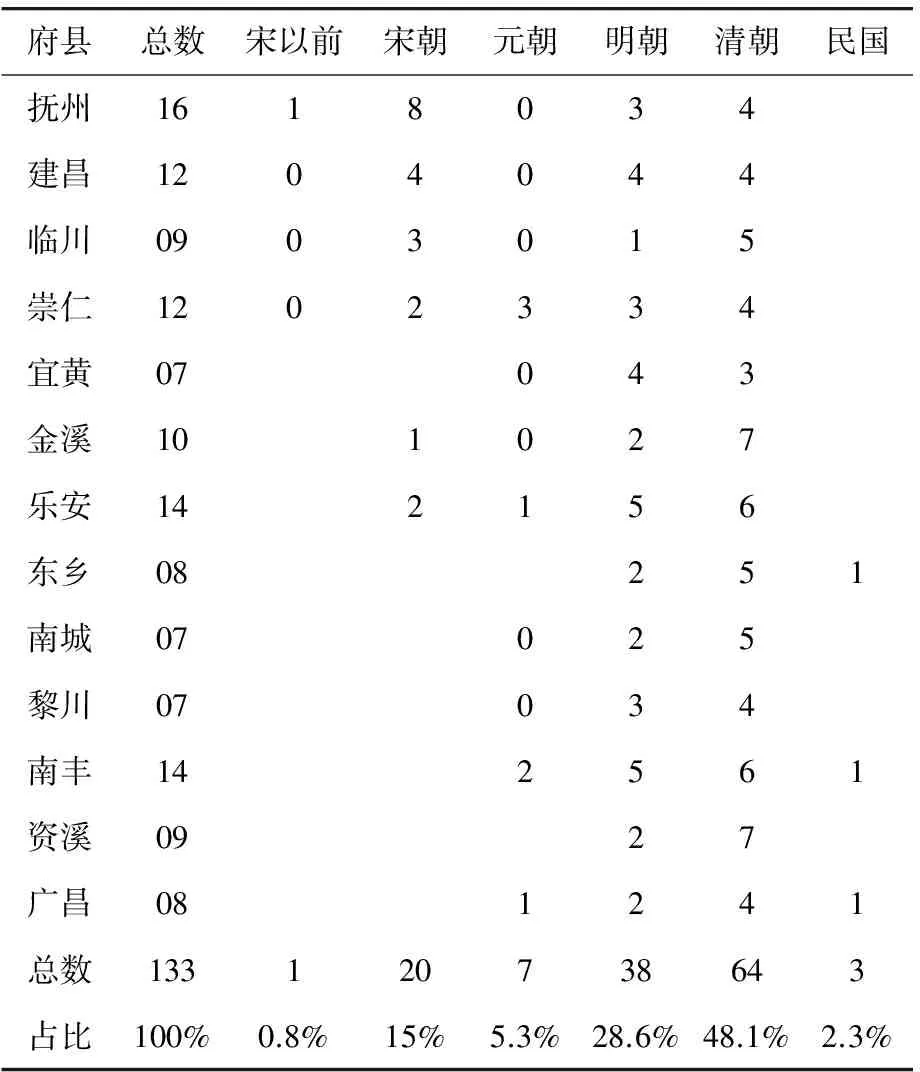

“中国是世界上志书最丰富的国家。”[3]据统计,现存的方志大约有一万多部。这么多的方志是政府有计划纂修的吗?带着这个问题,笔者对抚州市现辖的9县2区有据可查的133部*综合参考了孙学雷主编的《地方志书目文献汇刊》、陈光贻主编的《稀见方志提要》第9卷、中国科学院北京天文台主编的《中国地方志联合目录》和网络版的江西地方史志查询的相关信息。方志纂修者身份、朝代、时间、频次、动机等相关信息进行统计分析,从中发现:方志的纂修有计划与无计划相交织,有计划为主;官修与私修并存,官修为主。

第一,从纂修者角度看,多数方志的纂修者是地方政府主官,是有计划行为。

方志发展有3个时期:先秦至两汉为萌芽期,魏晋至两宋为确立期,明清为兴盛期[3]。

中国古代修史有官修和私修之分。但“自唐代为始,集众修书,重臣监修的所谓官修制度,便更加完备更加严密地建立起来,历代相沿,直至清亡。”[3]因此,自唐朝开始,官修史书成为主流,但私修史书并未完全禁绝。有专家指出:“所有这些史书都有明确记载,有案可查,有些命令,甚至对具体编写内容都有明确规定。因此,我们说我国的方志编修,任何时候都是政府行为,由中央政府下令,各个地方政府执行编修。”[4]

既然是官修史书,所以各级政府,尤其是中央政府非常重视编修方志。如,“明成祖曾下令纂修天下郡县志书,并派遣中央官员到各地搜集方志。”[5]

清朝是方志编修的繁荣期,原因是清初几任皇帝不仅重视修志,而且亲自指导修志。“康熙、乾隆、嘉庆三朝先后3次编纂《大清一统志》,每次纂修之前,都要求各地编纂地方志。雍正时曾下令,各省、府、州、县志书每六十年必须重修一次。”[5]

官修方志在若干方志的志序中有所反映。如,道光4年的《宜黄县志·序》云:“国朝康熙五年已四修矣,顾其书即简且讹,不足以备典故,迄今150余年之久,曾无有种而嗣修者。道光三年秋,大中丞程月川先生以江右通志久远,建议修辑,乃檄郡邑成辑志书,以备通志採择!”

纂修方志是政府的有计划行为,不仅表现在修志由上级政府发动,还表现在方志的纂修的主体是地方官,尤其是行政主官。这种情况在明清时期表现更为明显。清朝严格控制修志,州县以上志书几乎全为官修,私人编修的极少。省级《通志》以总督、巡抚领衔监修,府、州、县志则由知府、知州、知县领衔纂修,修成后需呈报上一级审查。统计分析也证明了这一点。这133部方志中,佚名的有11部,明确署名的有122部(含民国署名的3部)。这样,民国以前纂修且署名的有119部:其中由知军、郡守、知府和知县行政主官们主修的有79部,推官主修有2部,教授主修的有1部,学训主修的有1部,总计有83部是由地方官纂修,约占方志总数的三分之二左右。这明显体现了方志纂修的计划性。

方志纂修的计划性还体现在上级主管部门对下级政府所修方志的审核上。即方志修好后,要经过上级部门的审核,确认符合要求才能刊印。如,康熙11年(1672)的《金溪县志·序》云:“金溪知县白宛如亦修35卷,已付刊遭院司驳,命改撰。”[6]这说明方志的纂修要接受上级主管部门的领导与监督。

总之,方志纂修由各级政府主导无疑体现了相当的计划性,从而使古代中国方志的编修连绵不绝,成为世界文化史上的奇迹。“据统计,现存清代22省通志86种,府州志901种,县志4 714种,除新疆及西南个别省份,全国几乎所有县一级行政单位都修了志书。”[5]

第二,从纂修时间角度看,有的王朝同步修志,体现了一定的计划性。

如前所述,方志纂修的兴盛时期在明清。这133部方志中,有102部修于明清:明朝有38部,占28.6%;清朝有64部,占48.1%。两者总计占76.7%,这个比例与全国明清方志占比大致相当。明清时期,尤其是清朝,方志的纂修在若干王朝同步进行,体现了修志的计划性。如,康熙初期,同治、光绪交替之际,几乎每个府、县都修了方志,计划性明显。再如,雍正6年(1728),雍正帝对各省志书采录人物事迹提出明确要求:“登载一代名宦人物,较之山川风土尤为紧要,必详细确查,慎重采录,至公至当,使伟绩懿行,逾久弥光,乃称不朽盛事。”(《清实录·世宗实录》)雍正还令根据志书编修的好坏,给予必要的奖惩。乾隆帝对纂修《一统志》极为重视,史臣进呈稿本,都亲自审阅,反复推敲,并提出修改意见(《大清会典事例》)。

第三,从纂修的具体过程角度看,多数方志是在地方政府领导下进行的,计划性明显。

“方志是以一定地域为中心的一地全史,是地方性的百科全书。何谓全书?何谓全史?全就全在方志网罗宏富,内容范围比舆地之书更为广泛。一般说来,上自天文,下至地理,一地之政治、经济、学术、人物,乃至名胜古迹、风土民俗等等,皆为方志涉猎对象。因此,方志是地方之史,内容包罗万象。”[3]正因为这样,修志不是一件容易的事情,过程复杂而漫长。首先,要组建修志的机构并选聘修志所需要的各方面人才;其次,方志纂修人员需要通过讨论以确定方志的总体结构;再次,方志的纂修机构需要搜集原始材料,之后进行比较、鉴别、筛选,接着撰写、定稿与誊写,送上级部门审核并通过;最后,通过审核的方志印刷刊行。其中最重要的是需要地方政府有关部门拨付经费。

由此可见,从动议修志到最后印刷刊行,整个过程需要耗费数年时间。在这个过程中,需要耗费大量的人力和不菲的财力。因此,即使地方政府也不会动辄修志,需要间隔较长的时间才会重新修志。如《大清一统志》历经康熙、乾隆和嘉庆3个王朝,历时160年方才最终修成[5]。举一国之力,编修全国志书尚且如此费时与艰难,遑论地方志的编修。再如“民国29年,江西在泰和县创办江西通志馆,重修《江西通志》,费时9年,备尝艰辛,积稿数百册,计7 000余万字,但未付梓印行”[7],这充分说明修志是各级政府有计划的行为,过程复杂而漫长、费时又费力。因此,方志纂修远非个人能力与财力所能胜任。因此,私人修志不太可能成为方志编修的主流!

3 方志纂修过程中的无计划倾向的述考

虽然,各级政府有计划纂修方志是主流,但由于各种原因,方志的纂修在展现较强计划性的时候,也存在明显的无计划倾向。

第一,从时间角度看,各府、县前后修志的时间间隔长短不一,导致修志的频率不均衡,使得各府、县纂修方志的频次差异较大,说明方志纂修缺乏计划性。

虽然,方志的纂修主要是政府行为,具有计划性,而且雍正帝也曾下诏要求每隔六十年要重修一次。但是事实上,从这133部方志纂修的具体时间来看,情况并非如此。各府、县在修志的频率方面呈现出异常复杂的情况,说明了方志纂修的无计划性一面。

首先,从宏观上讲,各府、县修志的频次相差大,且元朝遗存的方志少、严重不均衡,体现了方志纂修的无计划倾向。抚州府到宋朝时有9部方志,仅宋朝就有8部方志,明清时期竟然只修志7部,这与其历史悠久、文化灿烂有点不相称。而且介于宋明之间的元朝竟没有一部府志,让人不解。考虑到抚州现行的几个县是在明朝设置的,即使以此为参照标准,各府、县修志的频次也相差悬殊:南丰和乐安修志最频,各有11部;临川最少,仅有6部,这与其悠久而昌盛的人文历史也是不相称的。难道是因为临川县治也是抚州府府治所在地,修府志时已经将临川县的情况包括在内,不必再修县志了?但是比较抚州府志与临川县志纂修的时间,情况似乎不是这样:明朝时,抚州府3修府志,而临川仅在明亡后,由邑人傅占衡私修县志一部。这种情况发生在号称“才子之乡”的临川,着实让人无法理解。

纂修方志方面,清初与清末具有同步性,计划性明显,其余时期未必如此。抚州府在康熙、雍正和光绪3个王朝,4修府志,修志不算频繁,且严重不均衡。因为,前后修志时间间隔短则20余年,长则达150年左右。而临川县志修于5个王朝,略显均衡。难道是临川县图省事,在府志不修时,自己修志?那么同步修志又如何解释?比较建昌府和南城县的关系,似乎不完全如此,这让人费解!而最让人费解的是,抚州各府、县尚有20部宋及宋以前的方志见诸文献,但是元朝却只有7部县志,平均下来,每个府、县不足一部。更为失衡的是,这7部方志,仅崇仁县有3部,南丰有2部,乐安与广昌各1部。考虑到东乡和资溪在明朝才置县,元朝无县志情有可原。但其余地方,如抚州路(府)、建昌路(府)、临川、南城、宜黄、金溪和黎川,整个元朝都没有修志!在这仅有的7部元朝县志中,乐安和南丰各有1部载明由知县主修,3部由邑人纂修,2部纂修者佚名。既然有知县在主修县志,而且不止一次修志,说明元朝的各级政府也重视修志且在有计划地修志。那么为什么历史悠久且文化昌盛的抚州、建昌、临川与南城都没有修志?元朝方志数量如此少不合常理,极为反常,恰好说明了方志纂修过程中的无计划倾向。

其次,从中观上讲,各个府、县在不同朝代,修志的频次差异较大,无计划倾向明显。

不仅各个府、县修志的频次不一,同一府、县在不同朝代修志频次不一,甚或在同一个朝代修志的频次、时间跨度,差异巨大,无计划明显。

如前所述,临川县在整个明朝,没有修志。仅在明亡之际由邑人傅占衡修志1部,而清朝却在5个王朝各修志一部。两相对照,差距极为明显。再如,金溪明时仅修志2部,而清时却修志6部;资溪明时仅修志2部,清时竟然修志7部。两相比较,频次甚为不均衡。

抚州府、崇仁、宜黄、乐安、黎川、南丰在明清时期修志的频次相差一次,比较均衡。最均衡的是建昌府,明清时期各修志4部。其他各县明清时期修志的频次相差多为2或3次,处于中间状态。但是其中有一个有趣现象:一般而言,都是清朝修志频次多于明朝,但宜黄县竟然是明朝多于清朝,显得“另类”!

最后,从微观上讲,同一个县在同一朝代的不同王朝,修志的频次、时间间隔长短严重失衡,无计划倾向明显。清朝时期,资溪修志7部,南丰、乐安、金溪修志6部,修志频次较多;但是具体到不同的王朝,无计划倾向又比较明显。清朝入关后,总共经过十个王朝。资溪的7部县志和南丰的6部县志修于5个王朝,金溪6部县志修于清朝的4个王朝,还算均衡;但乐安的6部县志只修于康熙和同治两个王朝,其中仅康熙朝就修志4部,相当于抚州、建昌、崇仁、黎川和广昌在清朝各自修志的数量,比宜黄县在清朝时期修志的总数还多一部,极不均衡,根本无计划可言!

如果再从修志的时间间隔长短看,这种无计划性表现更为明显。如果不把朝代更替因素考虑在内,间隔最近的是金溪在康熙11年(1672),同时纂修了2部县志。考虑前述原因,第1部被院司驳回,这2部同期出现,可以理解。那么还是金溪县,在道光3年(1823)和5年(1825)由不同知县各修县志1部,前后仅隔2年,有点不正常。时间间隔最长、且时间确切的为广昌在康熙22年(1683)和同治6年(1867)的县志,前后相距180余年。

如果把朝代更替的因素考虑在内,则时间间隔更是长达近400年。如,临川县自宋朝景定间(1260—1264)修志后,直到眀亡之际,才由邑人修志1部,修志的计划性无从谈起!

再仔细考察的话,会发现各府、县即使在同一朝代的不同王朝,修志的频次也是千差万别,根本无计划可言。清朝立国至灭亡,共经十个王朝。各朝修志情况如下:顺治朝2部,康熙朝最多达23部,雍正朝2部,乾隆朝8部,嘉庆朝2部,道光朝13部,咸丰朝没有,同治朝12部,光绪朝1部,宣统朝没有。各王朝修志的频次不一,明显体现了中央政府与地方政府在修志时具有较大随意性。

从地方层面讲,各府、县在不同的王朝修志频次也是不均衡。有些府、县的方志修于不同的王朝,表面看似乎有计划,但深究就会发现,根本无计划可言。建昌府有114年未修志,而宜黄、乐安更是长达150年左右未修志;而有的府、县在同一王朝多次修志,严重不均衡。如康熙王朝,抚州府、金溪、南城、资溪和广昌诸县都两修县志,金溪在道光朝三修县志;更为奇怪的是乐安在康熙朝四修县志,此后一直到同治朝才修志。这种在不同王朝修志不均的情形表现在时间的间距上更令人诧异。乐安和广昌两县前后修志间隔最短在10年左右,最长达200年左右,修志的无计划显而易见。

第二,从地方志的编撰者的角度看,虽然方志编撰的主体是地方官,但是有时为邑人,又带有一定的非计划性。

郡志、府志和州志“多由该区域最高地方长官负责主修方志”[3];而“县志则多由地方官员或当地出生的中央官员主修”[3]。这无疑体现了一定的计划性,但是纂修方志的也不全是行政主官;由非地方主官及民间人士主修的方志有47部之多,占三分之一强,具体情况复杂:有36部主修者,署了名但未注明是地方主官(其中可以肯定为私纂的有9部,因为有关方志文献记录明确注明这9部方志的纂修者为邑人);另外还有11部方志的纂修者已经不可考。其中特别的是金溪在康熙11年(1672)年纂修的县志,有关文献明确为王有年私纂。虽然为私纂,但王时任山东阳县知县。因此,王有年私纂的县志是“官修”还是“私修”呢?很难定论。

4 研究结论与启示

上述对方志编修相关信息的统计分析,证明了自唐代以来“由官府领头修的较多,由私人领头修的较少”[8]的结论。由于方志编修以官修为主,故具有一定计划性;由于私修并未完全禁绝,加上方志编修的频次不均等因素,故也存在无计划倾向。简单讲,方志编修是有计划与无计划相交织,计划为主;官修私修并存,官修为主。这个结论蕴含着深刻的意义,也具有重要的启示作用。

封建时期从中央到地方各级政府有计划编修方志,一是因为“方志既有资治、惩劝,教育的作用,也为朝廷修国史提供资料。”[9];二是想实现“史学应为当时的治统和道统服务”[10]的目的。然而,在乾隆严禁私自编修刊印志书,而且文字狱“严酷莫甚于清初”[11]的背景下,为什么还有人甘冒风险私撰志书,这非常值得我们深入研究。

同时启示我们:第一,方志的编修一定要有计划地进行且须持之以恒;第二,方志的编修是一件严肃的事情,应该在中央政府的统一领导下进行。唯有如此,才能编修出上乘的方志,使其如章学城说的那样:“史志之书,有俾风教者,原因传达忠孝节义,凛凛烈烈,有声有色,使百世而下者,怯者勇生,贪者廉立。”[3],从而充分发挥方志存史、资治、教化的三大功能。

附:抚州二区九县不同朝代纂修的地方志数目统计表:

[1] 福建师大图书馆.福建师范大学图书馆藏之稀见方志丛刊[M].北京:国家图书馆出版社,2008.

[2] 华东师大图书馆.华东师范大学图书馆藏之稀见地方志丛刊[M].北京:北京图书馆出版社,2005.

[3] 王锦贵.中国历史文献目录学[M].北京:北京大学出版社,161,162-164,108,161,167,166.

[4] 陕西省图书馆.陕西省图书馆藏稀见方志丛刊[M].北京:北京图书馆出版社,2006.

[5] 黄爱平.中国历史文献学[M].北京:中国人民大学出版社,2010:68-69.

[6] 中国科学院图书馆.稀见中国地方志汇刊29卷·金溪县志[M].北京:中国书店,1992.

[7] 刘柏修.江西通志述略[J].中国典籍与文化·赣文化专辑,1999(2):17.

[8] 张革非,杨益茂,黄名长.中国近代史料学稿[M].北京:中国人民大学出版社,1990:172.

[9] 汪征鲁.中国史学史教程[M].福州:福建人民出版社,2006:183.

[10] 白寿彝.中国史学史[M].北京:北京师范大学出版社,2004:288.

[11] 顾颉刚.明代文字狱祸考略[M]//郑天挺.明清史资料.天津:天津人民出版社,1980.