基于投入—产出的贫困治理效果评价

——对我国11个年份数据的测算

(河海大学信息管理系 江苏常州 213022)

改革开放以来,我国一直大力推进贫困治理事业并取得了巨大成就。“十二五”规划结束之后,现行标准下的贫困人口大幅减少,贫困地区人民的收入水平稳步提高。贫困问题的缓解不仅促进了我国社会的和谐稳定,也极大地推动了全球减贫事业的发展。然而,贫困治理是一项需要持续进行的、长期的历史任务。“十三五”规划期间,脱贫攻坚形势依然复杂严峻。截至2015年底,我国还有5630万建档立卡的贫困人口,并且现有贫困人口的贫困程度更深、减贫成本更高、脱贫难度更大,依靠常规扶贫措施难以摆脱贫困状况。扶贫工作的总目标是到2020年打赢脱贫攻坚战,实现全面建成小康社会,时间特别紧迫,任务十分艰巨[1]。

在贫困治理事业不断发展的过程中,国家对于贫困治理的成效考核工作逐渐重视起来。2016年,国务院办公厅下发《省级党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》,以督促各省市做好相关工作。考核内容主要包括减贫成效(考核建档立卡贫困人口数量减少、贫困县退出、贫困地区居民收入增长情况)、精准识别(考核建档立卡贫困人口识别、退出精准度)、精准帮扶(考核居民对帮扶工作的满意度)以及扶贫资金使用四个方面。

贫困治理的投入是贫困治理的必要条件,资金投入就是其中之一。我国对外宣称要提高国家对于治贫的资金投入,以政府作为治贫的中坚力量,同时建立健全多样化的治贫投资机制。然而,社会各阶层不光关注治贫方面的资金投入量,也越来越重视资金投入带来的效果。贫困治理效果是政府的治理能力、治理方式等多个因素在治理贫困过程中综合作用的结果,而以往,对于贫困治理成效的考核只停留在审查贫困人口减少情况等这一单一维度的指标上,而忽略了对于投入所带来的产出效率的考核。因此,本文拟构建一套基于投入—产出视角的贫困治理评价指标体系。之后,拟采用2004—2014年度的贫困治理投入、产出数据进行实证分析并总结出结论。

1 相关研究文献简要回顾

目前,已经有学者对中国的贫困治理进行了全面回顾,总结出了中国特色的贫困治理道路;有的学者对我国贫困治理体系演进展开研究,尤其是积极地去探讨贫困治理范式的转变;有的学者对政府的贫困治理能力及其提升路径展开讨论。不可否认,贫困治理能力是贫困治理战略目标能否达成的关键。然而,在价值目标的导向下,贫困治理的效果如何?如何去评估贫困治理效果?长期以来对此课题未引起足够重视。

值得一提的是,发改委、农行、农业系统等系统地开展了与扶贫工作相关的统计,但也没有形成完整的监测和评价体系。出自政府部门的效果评价大部分是对扶贫政策执行期间社会经济变化的定性分析,很少有对扶贫投入产生的扶贫效果进行定量评价和实证分析。但也应该看到,有些研究机构或高校开始对贫困治理效果作出正式系统性的评估和讨论,从简单的定性评估开始探索,建立指标体系,进行量化评测。例如,孔令强[2](2006)研究了实行异地开发性移民贫困治理及其效益评价指标体系;祝汉顺[3](2013)以马边彝族自治县为研究对象,运用层次分析法构建贫困治理评价指标体系,为贫困治理模式的绩效评价提供合理依据;张曦[4](2013) 基于DEA基本理论与方法建立连片特困地区参与式贫困治理绩效评价指标体系;张小鸋、付英、马燕[5](2014) 从实现可持续发展和反贫困的角度出发,用 AHP-Delphi 法,并以兰州市为研究样本,构建农村贫困治理开发动态评价指标体系;王昶、王三秀[6](2016)分析了农村反贫困现实需要,提出要系统构建政府的贫困治理能力。

可以发现,绝大多数的贫困治理效果评价研究多是从“结果”视角展开,而没有把产生结果的“原因”考虑进来,尤其是没有把资金的总投入与最终的产出之间的深层次联系给反映和揭示出来。

2 贫困治理效果评价指标体系构建与方法研究

2.1 指标体系的构建

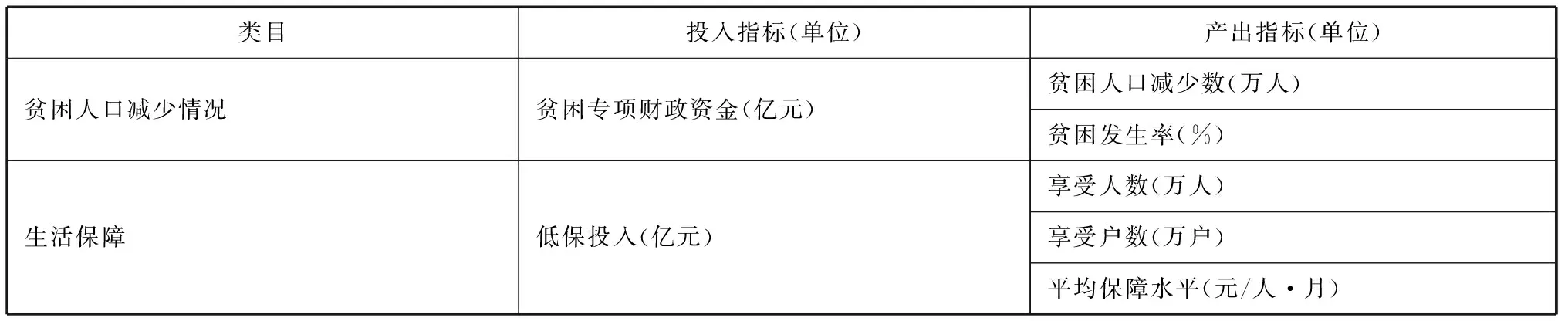

贫困的发生是由诸多因素导致的结果:恶劣的生活环境、落后的教育水平和卫生条件等都会导致贫困。因而,评价指标的选取要考虑这些致贫因素,要能体现相应的致贫原因的改善情况。另外,由于国内贫困治理具有目标多元性,因而对于贫困治理效果的评价也应当从贫困人口的减少情况、生活保障、医疗卫生、基础设施、教育脱贫等几个方面设置多个目标及其具体评价指标,进行综合的考评。

在对贫困治理问题进行系统分析的基础上,本文拟从贫困治理系统的“输入—输出”视角考察,并基于“投入—产出”思想(即将指标分为“投入类”指标和“产出类”指标)来构建贫困治理效果评价指标体系。具体地说,本文采用聚类法并结合我国扶贫开发工作绩效考核指标以及到2020年扶贫工作的总目标,对贫困治理效果评价指标体系的指标进行选择。首先选取22个基础指标,并对每一类目划分投入指标和产出指标,见表1。

表1 基础指标

续表1

需要说明的是,贫困治理的投入可以是资金、技术、政策等,考虑到技术投入可以转化为资金投入,以及政策投入的复杂性,为了简化问题,这里只考虑到资金投入。

此外,为了后面的分析,并结合投入、产出现有数据的可获取性,需要合成相关指标,形成准则指标。具体地说,在贫困人口减少情况方面,选择财政贫困治理资金和贫困人口减少人数这两个基础指标来合成每万元贫困治理资金投入的贫困人口减少数指标;在生活保障方面,选择低保投入和享受人数这两个基础指标来合成每万元低保投入的享受人数指标;在医疗卫生方面,选择新型合作医疗当年基金支出和新型合作医疗补偿受益人次这两个基础指标来合成每万元医疗基金支出的补偿受益人次指标;在基础设施方面,选择年道路硬化完成投资额和年道路硬化公里数这两个指标来合成每万元道路硬化完成投资额的年道路硬化公里数指标;在教育方面,选择普通小学教育经费和普通小学招生人数来合成每万元教育经费投入的小学入学人数指标。这样,本文组建的治贫成效评测准则指标见表2。

表2 评测准则指标

2.2 赋权方法及权重的确定

明确评测准则指标后,由于各指标在对贫困治理效果综合评价中的重要程度有所差异,就需要明确每个准则指标的权重。当今,全世界范围内常用的标准赋权方式包括:德尔菲法、层次分析法(AHP)、熵值法等[7]。由于权重的分配直接影响到综合评价结果的合理性,为使所构建的贫困治理效果评价指标体系能全面、真实、科学地反映各年份国家贫困治理的成果,本文经过研究分析后,最终选取层次分析法并使用AHP软件来确定评价指标的权重,见表3。

2.3 无量纲化方法以及评价方法

2.3.1 无量纲化方法

创建了评价指标体系后,因为各个指标间的计量单位难以统一,所以不可以直接比较,因此这就得开展无量纲化工作来解决。开展无量纲化工作的主要方式有标准化处理法、变异系数法以及功效系数法等[8]。本文采用的方法是功效系数法。功效系数法,也被称为功效函数法,它针对各评测指标设立一个满意值以及不允许值,并且将最上限的数值定为满意值,底线定为不允许值,以此来对每个指标达到满意值的程度展开计算,从而进行比率分析。

表3 准则指标的权重

2.3.2 评价方法的选择

为了充分利用功效系数法,本文的评价方法选择功效系数评分法,即选取功效来进行记分,以此来计算每个指标的现实值与满意值之间的差距。此外,将此差距转换为对应的功效分数。随后,还要将每个指标的功效分数与其权重进行相乘,最后得到的数值就是这个指标的评测得分。各指标评估得分之和即为综合分数。

综合评价得分 =∑i=1n(di* wi) i=1,2,…,n。

其中,n为评价指标的个数;di即为上述的单项指标功效分数;wi为对应单项评价指标的权重。

3 实证分析

3.1 数据来源与预处理

3.1.1 数据来源及描述统计

本文的实例数据均来自《中国贫困监测报告》《2010—2015年社会服务发展统计公报》《2004—2009年民政事业发展统计公报》以及国家统计局相关部门的每个年份的信息报表。

在开展全面评测工作以前,需要对各项评测指标的数据有一定的了解,即先对贫困治理效果评测指标进行描述统计,见表4。

表4 样本量为 11的指标描述统计

续表4

3.1.2 指标的无量纲化

采用功效系数法进行指标的无量纲化,处理结果见表5。

表5 指标的无量纲化处理结果

3.2 综合评价计算结果及分析

3.2.1 单项指标功效分数

本文参考国内治贫的现实场景,并且依据其它领域类似的研究成果[9],设置最高分值为100,基础分值为15(D=15),放大倍数为85(C=85)。这样,计算得出的单项指标功效分数见表6:

表6 单项指标功效分数结果

3.2.2 综合评价得分

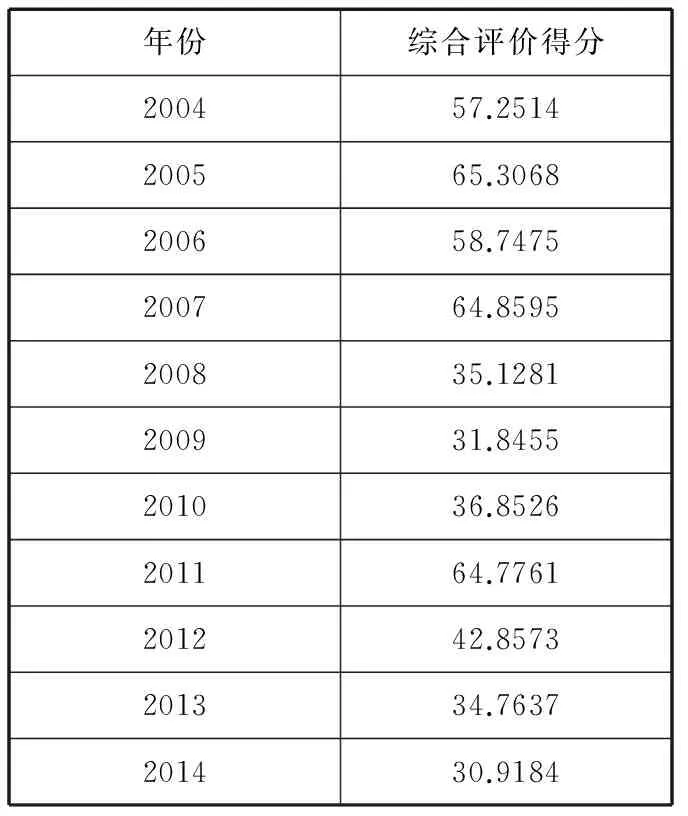

综合评价得分由单项指标功效分数加权综合得到,最终得分见表7。

3.3 结果分析

参照以上的全面评测分值表格,把十一个年份的全面评测分数进行排列,其最终的排列数据见表8。

表7 各年份的综合评价得分

表8综合评价得分排序结果

综合评价得分名次年份综合评价得分1200565.30682200764.85953201164.77614200658.74755200457.25146201242.85737201036.85268200835.12819201334.763710200931.845511201430.9184

从表8可以看出,2005年综合评价得分最高,紧随其后的是2007年和2011年,2013年、2009年和2014年这三个年份得分最低,这和预想中的排名结果有很大差距。因为按常理来说,国家对于贫困治理的投入力度是逐年加大的,那么最终的效果应该是越来越好。

特别需要说明的是,在本文构建的贫困治理效果评价指标体系中,某年份的综合评价得分最高并不代表当年的贫困治理综合能力最强。因为,总的来看,我国在脱贫攻坚战中一直不断吸取过去的经验教训,不断推出科学、合理的扶贫新政策,贫困治理的综合能力是不断提高的。但是,由于本文构建的贫困治理效果评价指标体系选用的评价指标是把相应的投入基础指标作为分母,把对应的产出基础指标作为分子进行综合的,这样,评测分值就将单位治贫资金投入之后产生的成果的边际效益给局部彰显出来了。比如,2014年,国家的财政贫困治理资金投入是432.87亿元,在11个年份中最多,贫困人口减少了1232万人,在11个年份中排名第7;而2006年,国家的财政贫困治理资金投入是137.01亿元,在11个年份中排名第9,贫困人口减少数是734万人,在11个年份中也是排名第9,和2014年相比,贫困治理财政资金投入和贫困人口减少基数都相对较小。然而,将贫困人口减少数与贫困治理财政资金投入相除,分子和分母都比较大的时候,其产生的效果有可能还不如分子与分母都小的效果。这种情况表明,当贫困治理财政资金投入和贫困人口减少数大到一定程度时,单位的财政贫困治理资金投入带动的贫困人口减少是有边际效益的,这也与我国贫困治理的发展过程相符合。目前,我国扶贫开发逐渐进入“深水区”,贫困治理到了攻坚克难的关键时期,面对的贫困问题也是一些难啃的“硬骨头”,因而会出现加大投入带来的产出收益却减少的情况。

4 总结

本文构建了一套体现投入、产出之间关联性的贫困治理效果评价指标体系和评价方法,并采用了从2004年—2014年11年的相关贫困治理投入、产出数据作了实证分析。从实证分析可以看出:1)贫困治理的滞后效应明显。我们要认识到贫困治理的长期性和复杂性,不能急功近利;2)贫困治理本身并非完全经济行为,今后需要继续加大贫困治理力度,提升贫困治理能力。

另外,需要说明的是,本文选取的评价指标只从国家财政资金投入及其带来的产出收益方面来评价贫困治理的效果,忽略了对于社会基金投入、技术投入、政策投入等其它投入带来的效益分析。

[1] 国务院扶贫办. 国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知[EB/OL]. (2016-11-23). http://politics.people.com.cn/n1/2016/1202/c1001-28921752.html.

[2] 孔令强. 易地开发性移民扶贫及其效益评价指标体系[J]. 学术交流, 2006(7):75-77.

[3] 祝汉顺. 马边彝族自治县扶贫开发模式评价指标体系研究[J]. 经济研究导刊, 2013 (12):154-156.

[4] 张曦.连片特困地区参与式扶贫绩效评价[D]. 湘潭:湘潭大学,2013.

[5] 张小鸋,付英,马燕. 农村扶贫开发动态评价指标体系构建研究[J]. 浙江农业学报,2014(1):229-234.

[6] 王昶,王三秀. 农村贫困治理目标重塑与政府能力建构:困境与出路[J]. 湖北社会科学,2016(2):29-35.

[7] 杜栋,庞庆华,吴炎.现代综合评价方法与案例精选)(第三版)[M].北京:清华大学出版社, 2015:8-10.

[8] 朱乾宇.政府扶贫资金投入方式与扶贫绩效的多元回归分析[J].中央财经大学学报,2004(7) : 11-15.

[9] 李兴江,怀叶.参与式扶贫模式的运行机制及绩效评价[J].开发研究,2008(2): 94-99.