韩愈“临文不讳”考论

许 光

(浙江财经大学 国际学院,浙江 杭州 310018)

避讳,即古人在言谈和书写时用改字、空字、缺笔、省字等方式避免涉及尊父和君亲的名字。有唐一代,避讳之风渐次流衍,日渐兴盛,陈垣先生括之云:“唐时避讳之法令本宽,而避讳之风尚则甚盛。”[1](P203)然而,查检韩愈的文学作品,我们发现其中触犯庙讳、御讳、家讳的现象屡见不鲜,姑且称之为“临文不讳”。这的确是一个值得注意的问题。鉴于此,本文将在时贤基础上对韩愈作品中“临文不讳”的现象作全面的检视,*关于韩愈避讳研究,杨其群《论韩愈<讳辩>涉及的四问题》(《山西大学学报》1983年第3期),在第一部分“关于避讳的问题”中阐释了有关《讳辩》的相关问题,但未涉及韩愈的作品。王建《中国古代避讳史》(贵州人民出版社2003年版)以及王新华《避讳研究》(齐鲁书社2007年版)有部分段落涉及到韩愈避讳的问题,论述相对简略。另外,何根生《韩愈避讳考析》(《汉中师范学院学报》1995年第3期),寻绎韩愈作品的违讳现象并归纳分类,对本文写作颇有启发,但尚未涉及韩愈“临文不讳”与社会风尚、著述宗旨的关系以及“临文不讳”的价值考量。考察其“临文不讳”的缘由,衡量“考论‘临文不讳’”的价值意义,庶几窥见唐代文化的一个侧面。

一、韩愈“临文不讳”的呈现

唐代中前期,帝国经历了由开国向顶峰转变的过程,国家日趋强盛,皇权逐渐稳固,避讳也渐次严密,“避讳之风甚盛”。然而,韩愈对当时盛行的避讳风气却颇有微词,《讳辩》一文围绕“李贺举进士为非”,为不讳二名嫌名立论,以《唐律疏议》为据,考之于经,稽之于典,较为系统地阐释了自己的避讳观,一定程度上为“临文不讳”立下了张本。除却理论主张,韩愈还以不避庙讳、御讳和家讳的文学创作实践全方位替“临文不讳”作了注解。

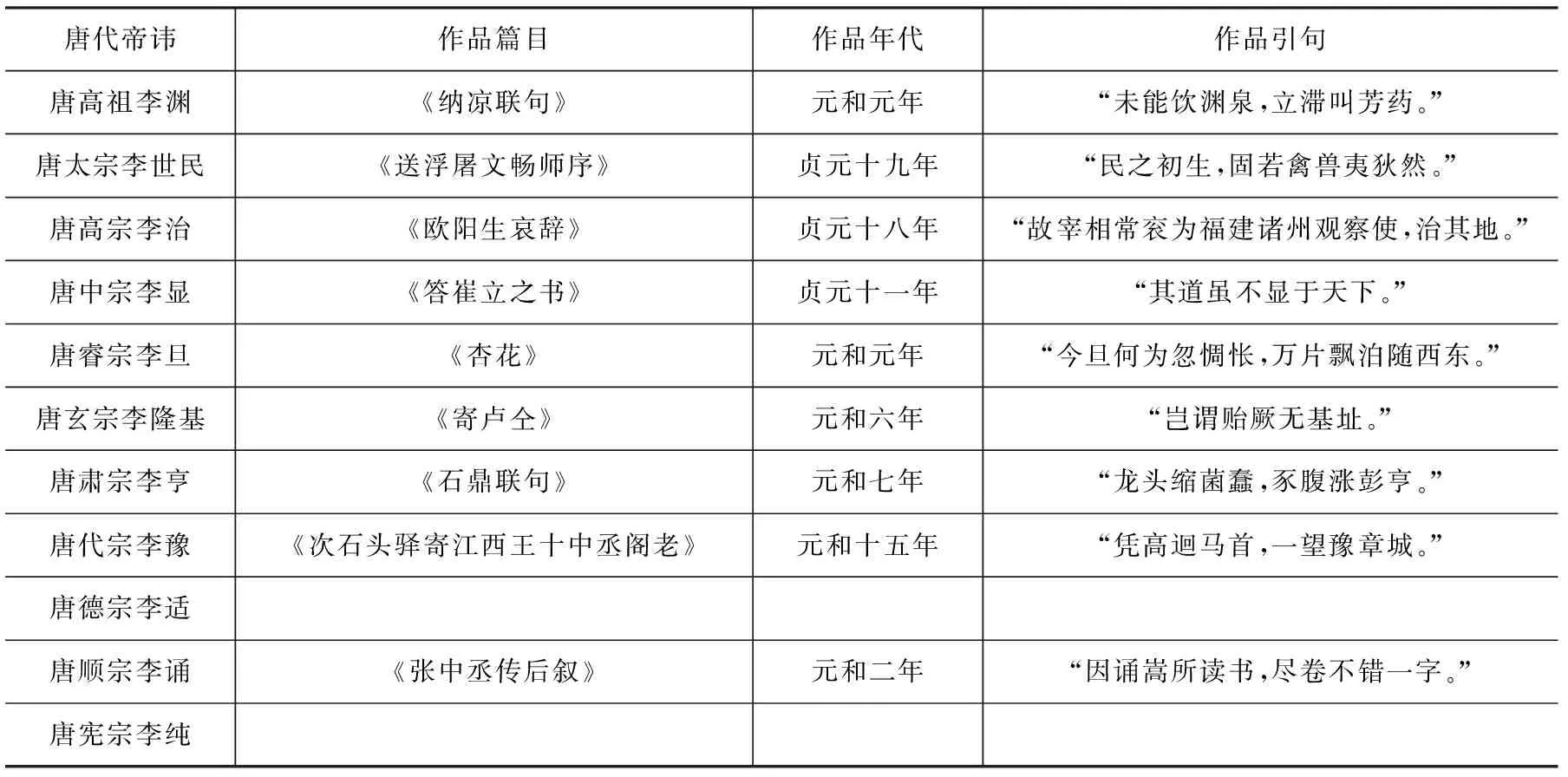

国讳指帝王及其祖先的名讳,包括皇帝的御名和逝后的庙讳,它彰显的是宗法制社会最为核心的忠君观念和礼法秩序,因此,它在整个避讳体系中处于核心地位。唐初,高祖李渊建国后,开始追奉祖先,避祖父李虎和父亲李昞名讳,此后避国讳之风逐渐铺漫开来。至韩愈之世,避国讳之风依然不绝,然而其行文中多有不讳之例。为便于考论分析,现依据成书相对较早且较为精善的宋刻本《新刊五百家注音辩昌黎先生文集》将韩愈不避庙讳之例列表如下:*《新刊五百家注音辩昌黎先生文集》四十卷、外集十卷(唐韩愈撰 宋魏仲举辑注),南宋庆元六年魏仲举家塾刻本(卷三至四 六至七 十五至十七 二十一配清抄本)。此本为现存最为精善的宋刻本韩集之一,《四库提要著录丛书·集部》(第230册)据南京图书馆藏宋庆元六年魏仲举家塾刻本将其影印,本文引用的韩集文献均采自宋庆元六年魏仲举家塾刻本《新刊五百家注音辩昌黎先生文集》影印本。

唐代帝讳作品篇目作品年代作品引句唐高祖李渊《纳凉联句》元和元年“未能饮渊泉,立滞叫芳药。”唐太宗李世民《送浮屠文畅师序》贞元十九年“民之初生,固若禽兽夷狄然。”唐高宗李治《欧阳生哀辞》贞元十八年“故宰相常衮为福建诸州观察使,治其地。”唐中宗李显《答崔立之书》贞元十一年“其道虽不显于天下。”唐睿宗李旦《杏花》元和元年“今旦何为忽惆怅,万片飘泊随西东。”唐玄宗李隆基《寄卢仝》元和六年“岂谓贻厥无基址。”唐肃宗李亨《石鼎联句》元和七年“龙头缩菌蠢,豕腹涨彭亨。”唐代宗李豫《次石头驿寄江西王十中丞阁老》元和十五年“凭高迴马首,一望豫章城。”唐德宗李适唐顺宗李诵《张中丞传后叙》元和二年“因诵嵩所读书,尽卷不错一字。”唐宪宗李纯

以上共例举了11位与韩愈有关的帝王庙讳的避讳情况。依照唐制,不祧之主与七世内先帝的庙讳都应趋避,然而实际情况却是,除太宗和玄宗双字名的帝讳以及宪宗单字名的帝讳外,韩愈著述时几乎把唐先帝的庙讳都触犯殆尽了,因此,从某种意义上说,这确实能够证明韩愈曾享受过“临文不讳”的自由。

大致而言,韩愈著述时对有些帝讳触犯较少,如唐代宗、唐穆宗等;有的则触犯较多,如唐高祖、唐高宗等。具体而言,高祖、太宗为大唐不祧之主,有唐一世均需为其避讳,然而韩愈临文时并不遵循,上表中《河之水二首寄子姪老成》等篇即是明证。关于唐太宗的避讳,《通典》载曰:“太宗在位,诏官号人名及公私文籍有‘世’、‘民’两字不相连者,并不讳。至高宗始讳之。”[2](P636)即便高宗之后需避太宗讳,但也没有影响韩愈临文时对“二名不偏讳”的信奉,如《贺皇帝即位表》:“以和万民。”[3](P460下)《鳄鱼文》“刺史受天子命,守此土,治此民。”[3](P437上)并未顾及太宗的庙讳。相对而言,高宗李治和中宗李显的避讳情况则较为复杂,《册府元龟》记载:

(唐宪宗元和元年)礼仪使奏高宗皇帝十二月四日忌则天皇后十二月二十六日忌中宗皇帝六月二日忌和惠皇后四月七日忌:“谨按《礼记》云:舍故而讳新,此谓已迁之庙,则不讳也。今顺宗神主升祔礼毕,高宗、中宗神主上迁,则忌日并不合行香,仍依礼不讳。”制可。[4](P1770下)

元和元年,高宗和中宗已经迁庙,随后他们的庙讳也不用趋避。韩愈元和元年以后的作品中出现了不少“治”字和“显”字,如元和十四年,《潮州刺史谢上表》:“具言朝廷治平,天子神圣。”[3](P458上)元和十五年《举张惟素自代状》:“文学治行众所推。”[3](P462上)虽然出现了讳字,但并未与朝廷的避讳律法冲突。然而,若我们细检韩愈元和元年之前的作品,就会发现那时其著述就已经出现了不避讳的情况,上表中《答崔立之书》《欧阳生哀辞》等即是明证,这当然与当时的避讳律法不甚相符。

除却不避庙讳,韩愈还不避御讳。避讳初始时指涉已故对象,如《礼记·檀弓下》:“卒哭而讳,生事毕而鬼事始已。”[5](P150)“卒哭乃讳”为避讳命名之始源。秦汉以后,“卒哭乃讳”机制和观念发生变化,“讳”逐渐由“鬼”事演化为“生”事,御名避讳渐次流变。有唐一代,避御讳的现象此起彼伏,“卒哭乃讳”原则基本丧失了约束力。唐太宗时,“世民”二字若不相连则不需趋避的诏令从反面表明了避御名之讳正风行于时。高宗御极之时,章怀太子注《后汉书》,改“治”为“理”。武则天时,因“曌”“诏”谐音,遂下令改“诏”为“制”,避御讳之风愈演愈烈。然而,韩愈一生虽历经五位唐代帝王,分别为代宗李豫、德宗李适、顺宗李诵、宪宗李纯和穆宗李恒,然其撰述时并不一定因循避御讳的风尚。如贞元十四年,其《古风》:“此州之役,去我奚适。”[3](P68上)贞元十六年,《幽怀》:“适与佳节会。”[3](P52上)俱触犯了德宗的御讳。*除却御讳,尚有关于太子讳的问题。何根生先生认为:“韩愈不避太子讳,在其诗文中屡见不鲜。”(何根生.韩愈避讳考析[J].汉中师范学院学报,1995, (3):66.)需要指出的是,韩愈临文不避太子讳虽数次出现,如作于贞元十二年《答张籍书》“仆自得圣人之道而诵之,排前二家有年矣。”(第247上页)贞元十八年《答陈生书》“虽然,厚意不可虚辱,聊为足下诵其所闻。”(第267上页)俱触犯皇太子李诵之讳。(另外,元和九年《与袁滋相公书》:“恒不自知愚且贱,思有论荐。”(第288下页)以及元和十四年《答柳柳州食虾蟆》:“我弃愁海滨,恒愿眼不觉。”(第131下页)虽然涉及皇太子李恒之讳,但“恒”字俱缺末笔。又,宋真宗名恒,宋刻本均需为其避讳。因此,《新刊五百家注音辩昌黎先生文集》中“恒”字情况复杂,只能姑且存之,暂不讨论)然而,这并未与当时礼制扞格,《册府元龟》载曰:“王绍为兵部尚书,绍名初与宪宗同,宪宗犹为广陵王,顺宗时诏下将册为皇太子,数日而王绍上陈请改其名,时议者或非之曰:‘皇太子亦人臣也,东宫之臣当请改尔,奈何非其属而遽请改名以避皇太子,岂为以礼事上耶?’左司员外郎李藩曰:‘历代故事,皆自不识大体之臣而失之,因不可复,正无足怪也。’”([宋]王钦若.册府元龟[M].北京:中华书局,1960.3776.)避太子讳更多限于东宫属官,百官并不需遽请改名而趋避。既然百官触犯名讳尚不需改正,那么韩愈临文当然也不需避讳。

家讳是指自己或他人父祖的名讳,避家讳体现古代尊亲的观念,是古人孝道的一种表现。唐代避家讳甚严,场合很多,并且直接关涉科举、仕途甚至人命。李贺应进士举,忌之者斥其父名“晋”与“进”同音,李贺遂不敢试。韩愈虽作《讳辩》,论之至切,但是依然不能消解众惑。韩愈曾祖韩仁泰为唐曹州司马,*有关韩愈曾祖仁泰,《新唐书》《韩子年谱》《新刊经进详注昌黎先生文集》《朱文公校韩昌黎先生集》《韩集笺正》俱作仁泰,而李白《武昌宰韩君去思颂碑》以及李翱《韩吏部行状》却作泰。李白,韩愈父友,李翱,韩愈弟子,二人可能尊敬愈先祖而单名泰,《新唐书》等所记应不误,故从之。祖父叡素为唐桂州长史,父仲卿历任武昌令等职。虽然韩愈诗文中多次出现“泰”“素”“卿”等讳字,如《射训狐》“我念乾坤德泰大,卵此恶物常勤劬。”[3](P122上)《唐故河南少尹李公墓志铭》“公讳素,字某。”[3](P350上)《答胡直均书》“夫别是非,分贤与不肖,公卿贵位者之任也。”[3](P270上)但若就韩愈坚持的“二名不偏讳”原则而言,韩愈并未触犯家讳。然而,“安定桓王五世孙叡素,桂州刺史,化行南方。有子四人,最季曰绅卿。文而能官,尝为扬州录事参军。”(《虢州司户韩府君墓志铭》)[3](P429上)却直接触犯了祖父和叔父名讳。对此犯讳,卢轩注曰:“叡素即公之祖也。蔡邕《祖携碑》云:‘曾祖父勋’云云,陈子昂志父墓云:‘五世祖太乐’云云,则知临文不讳之例,由来旧矣。”[6](P621)卢轩认为韩愈发扬了文人“临文不讳”之例。

此外,韩愈有时于尊贤之讳也不趋避,《旧唐书》记曰:

俄有不悦愈者,摭其旧事,言愈前左降为江陵掾曹,荆南节度使裴均馆之颇厚,均子锷凡鄙,近者锷还省父,愈为序饯锷,仍呼其字。此论喧于朝列,坐是改太子右庶子。[7](P4198)

韩愈在给尊贤之子的饯序中“仍呼其字”就给自己招来贬官太子右庶子后果,可见朝廷对尊贤避讳之重视。值得注意的是,身为朝臣的韩愈对朝廷盛行的避讳风尚应该熟谙于心,但还是在序中固称,足见韩愈“临文不讳”之魄力。

需要指出的是,从文献求真的角度来说,宋代刻本当然不能等同于韩集的原貌。换句话说,因为文献材料的限制,本文并没有确定的证据论定韩集中避讳用字的原始面貌。然而,这并不意味着我们不能讨论韩集中存在的“临文不讳”现象。虽然澄清个别具体文字原貌可能性不大,但或许我们可以凭借所见宋代刻本对韩愈“临文不讳”的现象进行拟测。退一步说,即便韩集在刊刻、传抄过程中发生了些许文字讹误,但这并不能解释韩集中大规模出现的违讳现象。而且,从版本学和校勘学的角度来看,文字讹误一般都会有讹误的痕迹,或造成文字不连贯、不通顺,或造成诗歌不协韵,但是宋刻本《新刊五百家注音辩昌黎先生文集》中的不讳之字在表述上大多都是文从字顺的。至于说韩集中的不讳之例存在着宋人删改和回改的情况,我们自然不能否认,但若韩集中的很多不讳之字既符合修辞文法又不与宋讳相冲突,宋人何以要全部强行加以改动呢?从这个角度来说,韩集中大规模出现的违讳现象恐怕就不完全是文字讹误或后世改动所能诠解的了。因此,我们认为,韩集中“临文不讳”的现象虽可能不全是历史的原貌,但应该是历史的重要存在。

二、韩愈“临文不讳”的缘由

韩愈在理论和创作中都力推“临文不讳”,这不仅是他个人文学实践的产物,同时也与当时社会风尚的鼓荡相互关联。因此,只有将韩愈“临文不讳”置于中唐社会的大背景下考察,才有可能对其呈现整体而全面的认知。

中唐时期,唐朝国势由盛转衰,藩镇割据、阉竖专擅、朝官党争,使得政治环境日益恶化。虽然顺宗、宪宗时有过短暂中兴之象,但此时王权尚且自顾不暇,又有何余力严明避讳法纪?王建先生亦认为:“安禄山之乱以后,唐王朝开始走向衰败没落……因此以强大的皇帝权威为背景的君王避讳也失去了昔日对臣下的制约力,日益坠入无可奈何的废弛的状态。”[8](P134)因此,从这个意义上说,中唐日益突显的社会矛盾以及日薄西山的国运确实为“临文不讳”提供了温床。李剑国先生则更为具体地确认了此时“临文不讳”的存在,他说:“由于写作者身份的不同,写作用途和文体的不同,避讳情况存在着差别,并不是任何情况下都得避讳。一般来说,出自官方的文字比较严格,而私人著述和民间书写并不严格,避与不避,写作者有自己的习惯和自由。”[9]大致而言,唐代的临文避讳可分为两个层面,一为官方著述层面,包括登科应考、诏诰公文等;另一为私人著述层面。相对而言,前者处于避讳体系核心,较为严格细致,而后者则因地位较为边缘,在避讳内容上有较大回旋余地,这种对立矛盾性在一定程度上也间接促成了“官私互驳”现象的出现。就临文避讳的官方层面而言,唐制相对较为严苛。唐代士人登科应考时需严格避国讳和家讳,即便是嫌名,仍需趋避,韩愈于《讳辩》一文引经据典痛斥李贺因父嫌名不得举进士之荒谬,虽理直气壮,却遭致时人非议,最终只能落得“此文章之甚纰缪者”的评价,[7](P4204上)可见当时科考避讳之严格。另外,官员草拟公文时也需避讳,唐翰林院规定:“如当制日遇将相名姓与私讳者,即请同直替草,远讳不在此限。”[10](P52)就韩愈而言,其奏议表疏类文章在避讳方面较诗赋类作品相对要严格一些,如《进士策问》:“尧舜垂衣裳而天下理。”又曰:“无为而理者其舜也欤。”[3](P236上)“治”字易为“理”,避高宗讳也。与此相反,私家著述则要宽松一些,本文第二部分举出的大量有关韩愈“临文不讳”的例子即为明证。

当然,这种现象的出现不是韩愈特立独行之举,而是中唐时代避讳风尚的缩影。早在清代,俞樾就已洞察出唐代私人著述自主而随意的避讳趋向,《九九消夏录》云:

白香山《长庆集》有《赠李杓直》诗云:“早年以身代,直赴《逍遥篇》。近岁将心地,回向南宗禅。外顺世间法,内脱区中缘。”六句诗只在一行之内,上云“身代”,即身世也。以避讳故不云“身世”,而云“身代”。乃下云“世间法”,又不避,何邪?可知唐人避讳,于私家著述,亦不甚拘。此等处直是随其笔之所便耳。[11](P109)

俞樾从白居易诗歌出现的避与不避交织而生的情况敏感到“唐人避讳,于私家著述,亦不甚拘”,此识断洞察千古,权衡至当。除却白居易,萧颖士,元结等人都加入了“临文不讳”的行列,如萧颖士《过河滨和文学张志尹》:“隆古日已远,举世丧其淳。”[12](P1595上)元结《刘侍御月夜宴会》:“未醉恐天旦,更歌促繁弦。”[12](P2712上)不避玄宗、睿宗名讳。*以上诗文例证多参见李剑国.《大业拾遗记》等五篇传奇写作时代的再讨论[J].文学遗产,2009,(1):22.由于时代风气使然,韩愈在文学创作时顾虑不多,加之因时因地而异,因此“随其笔之所便”,避与不避俱著也就顺理成章。韩愈犯讳看似立异,实则与中唐著述风气一致。

此外,“临文不讳”也是一种文化现象,与士人的文化心理以及著述心态相关联。诚然,就所面临的政治环境和避讳风气而言,韩愈与同时代文人并无太多差异,然韩愈于著述宗旨方面还有着更为明确的追求:

《南行诗》一卷,舒忧娱悲,杂以瑰怪之言,时俗之好,所以讽于口而听于耳也。[3](P252下)

不专一能,怪怪奇奇,不可时施,祗以自嬉。[3](P436上)

文章自娱戏,金石日击撞。[3](P113上)

这里,韩愈明确了文学著述也有“舒忧娱悲”和“祗以自嬉”的功能。既然文学创作可以自娱,那么行文运思时当然是意之所至,笔即随之,很少会顾及避讳与否。对拥具真性情的韩愈而言,如果在其文思泉涌时要求他既抒发性情,又顾及避讳,恐怕不能轻易实现。钱钟书先生亦从侧面确认了韩愈“临文不讳”的态度:“退之可爱,正以虽自命道学,而言行失检,文字不根处,仍极近人。”[3](P63)这种勇于“自娱”的心态和“文字不根”的创作呈现,使得韩愈在捍卫“临文不讳”的道路上走在了时代的前列。

质言之,韩愈“临文不讳”不仅是对律条循检掌控的脱逸,亦与“私家著述,亦不甚拘”的唐代著述风气相承合,这与唐以后,尤其是清代压抑和恐慌的避讳风尚迥异。

三、考论韩愈“临文不讳”的意义

韩愈“临文不讳”虽然属于个体的著述行为,却具有典范的时代特征。通过对其“临文不讳”的综合考察,我们既可以更为清晰地认知避讳发展的脉络,亦可明确私人著述避讳于考订文献方面的局限。

考论韩愈“临文不讳”的现象可以让我们避免陷入对避讳发展的某种认知误区。虽然自西周至赵宋避讳制度有渐趋严整的趋势,但不是直线式由“松”入“紧”演变,而是时宽时严交替演进。其中,“临文不讳”传统基本上一直绵延,它作为避讳的对立面存在,与避讳对立而统一。殷商以前,尚无避讳之制,宋人王观国考证云:“夏、商无所讳,讳自周始,然而不酷讳也。”[14](P77)西周之后,避讳之制逐渐形成,*有关避讳的起源时间问题,历史上大致存有以下四说:一、始于周人说。二、始于秦说。三、始于殷商说。四、始于夏代说。四种说法各有所凭,莫衷一是,其中尤以第一种影响最大。本文采纳第一种说法,即王观国、周密以及陈垣等人"避讳始于周人"的观点。参见蔡先金.述古杂俎[M].上海:上海古籍出版社,2013.164-165.“临文不讳”一词也随之得以萌生,它较早出现于《礼记·曲礼上》:

礼不讳嫌名。二名不偏讳。逮事父母,则讳王父母;不逮事父母,则不讳王父母。君所无私讳,大夫之所有公讳。《诗》、《书》不讳,临文不讳。庙中不讳。夫人之讳,虽质君之前,臣不讳也;妇讳不出门。大功小功不讳。入竟而问禁,入国而问俗,入门而问讳。[5](P60-61)

由于与政治与礼制之间孕生关系,“临文不讳”自然更多指涉于礼文,因“执文行事”和“为其失事正”,故无须讳言。秦汉时期,避讳之法尚不严密,陈垣先生总结云:“大约上书言事,不得触犯庙讳,当为同例。至若临文不讳,诗书不讳,礼有明训。汉时近古,宜尚自由,不能以后世之例绳之。”[1](P189)陈先生认为秦汉时期尚近古制,故能秉持先秦颇为自由的“临文不讳”风尚。《汉书·韦贤传》记载其先人韦孟谏诗,其中有“实绝我邦”,“我邦既绝”以及“邦事是废”句。[15](P3101)韦孟又有《在邹诗》,其中有“寤其外邦”和“于异他邦”句。[15](P3106)韦孟为楚元王傅,历仕元王子刘郢客及孙刘戊,这两首诗大致作于景帝二年左右,可见西汉实有“临文不讳”传统,故韦孟作诗没有避高祖庙讳。而蔡邕石刻拓本的碑版文字亦可资印证汉代“临文不讳”论断。蔡邕生于顺帝阳嘉二年,卒于献帝初平三年,其碑版文字几乎都作成于灵帝时期。如作于桓帝延熹二年《汝南周勰碑》有“亶所谓天民之秀也”,[16](P881上)犯光武帝刘秀讳。熹平四年《太尉李咸碑》有“名莫隆于不朽”,[16](P887上)犯殇帝刘隆讳。《太傅祠堂碑铭》有“保赖亶叙”,[16](P886下)犯汉顺帝刘保讳。这些灵帝时碑文完全不顾武帝、殇帝、顺帝之名讳。[17](P424-430)

三国两晋南北朝时期,虽然避讳有逐渐严整化的趋势,但由于社会太平和战乱交替,因此“混乱”与“不确定”成为此期避讳主要特征之一,[18](P216)“临文不讳”也相应有了一定土壤滋养。三国短祚,各处一隅,讳法不一,魏儒王肃主张临文不必讳,《已迁主讳议》云:“礼曰:‘诗书、临文、庙中皆不讳。’此乃谓不讳见在之庙,不谓已毁者也。文王名昌,武王名发,成王时颂曰‘克昌厥后’、‘骏发尔私’。”王肃接着建议:

今可太祖以上去墠乃不讳,讳三祖以下尽亲如礼,唯《诗》《书》、临文、庙中不讳。自此以后,虽百代如汉氏故事,臣妾唯不得以为名字,其言事不讳。所谓魏国于汉,礼有损益,质文随时,亦合尊之大义也。[2](P2731)

此论为魏国避讳定下了宽松的基调。若依王肃构想限于未迁庙的五代,并且见在之庙(五代)也只限于“臣妾不得以为名字”。另外,再加上诗书不讳,临文不讳,庙中不讳,言事不讳,那么避讳之制是何等宽松。时至晋代,避讳渐趋严密,但依然不如赵宋以后繁琐,而且两晋王朝战乱频仍,避讳的实施缺乏稳定的外部环境,严苛的避讳内容并没有在当时全面普及。[19](P10)如曹植之子曹志,其《奏议齐王攸之藩》云:“今圣朝创业之始,始之不谅,后事难工。干植不强,枝叶不茂;骨骾不存,皮肤不充。”[16](P1644上)曹志于此却并不在意父亲尊讳。有唐一代,虽然“避讳风尚甚盛”,但以韩愈为代表的文人著述的避讳却相对自主和随意。可以说,“私家著述,亦不甚拘”已成为其时代著述避讳的典型形态之一。

考论韩愈“临文不讳”,不仅可以明确韩愈著述避讳的大致情况,而且对文献考订也有较为重要的意义。既然私家著述的避讳“亦不甚拘”,那么我们就需要避免“以古度今”的主观臆测,不能轻易用严格的避讳标准来考订韩愈著作的年代。具体而言,韩愈作品中还有不少尚未确定具体的系年,如《原道》《进士册问》《讳辩》《读墨子》等,根据上文的论证,我们当然不能仅仅根据文中出现避讳字而推断其出现的大致年代,如《改葬服议》:“不可以纯凶,况其缅者乎?”[3](P239下)又“况既远而反纯凶以葬乎?”[3](P240上)即便《改葬服议》两次出现宪宗李纯的名讳,并且俱和大非大恶的文字连用,我们依然不能仅凭避讳孤证判断此文作于元和元年之前,因为“临文不讳”是韩愈著述的常态特征之一。当然,这样的考订思维也同样适合于同时期其他文人的著述。既然我们不能轻率地用避讳的标准来考订著作年代,同样,我们也不能轻率地用作品的撰述年代来考查避讳的情况,如《日知录》云:

韩退之《辩讳》本为二名嫌名立论,而其中治天下之“治”却犯正讳。盖元和之元,高宗已祧,故其潮州上表,曰:“朝廷治平日久”,曰“政治少懈”……《韩弘神道碑铭》曰:“无有外事,朝廷之治,”惟《讳辩》篇中似不当用。[20](P1312)

既然元和元年高宗已祧,《潮州刺史谢上表》《司徒兼侍中中书令赠太尉许公神道碑铭》等文中出现高宗“治”讳自然无可厚非,那么《讳辩》篇中何以不当用“治”呢?*陈垣先生亦认为顾炎武“治天下之‘治’却犯正讳”论断有所不妥,但并无理据可依,仅以“安知其不亦缺笔乎?”质疑。参见[清]顾炎武著,黄汝成集释.日知录集释[M].上海:上海古籍出版社,2013.1287.缘由只能是顾炎武认定《讳辩》作于贞元年间。姑且不论《讳辩》一文作于贞元年间确否,即便它作于贞元年间,由于私家著述中避讳所拥具的自主性和随意性的特征,《讳辩》一文不避高宗的庙讳也是存在可能性的,因此顾氏的推定似有不妥。

[1] 陈垣.史讳举例[M].北京:中华书局,2012.

[2] 杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[3] 韩愈.新刊五百家注音辩昌黎先生文集[A].四库提要著录丛书·集部:第230册[M].北京:北京出版社,2010.

[4] 王钦若.册府元龟[M].北京:中华书局,1960.

[5] 朱彬.礼记训纂[M].北京:中华书局,1996.

[6] 韩愈.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014.

[7] 刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[8] 王建.中国古代避讳史[M].贵阳:贵州人民出版社,2003.

[9] 李剑国.《大业拾遗记》等五篇传奇写作时代的再讨论[J].文学遗产,2009,(1):22.

[10] 洪遵.翰苑群书[M].北京:中华书局,1991.

[11] 俞樾.九九消夏录[M].北京:中华书局,1995.

[12] 彭定求.全唐诗[Z].北京:中华书局,1960.

[13] 钱钟书.谈艺录[M].北京:三联书店,2001.

[14] 王观国.学林[M].北京:中华书局,1988.

[15] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[16] (清)严可均.全上古三代秦汉三国六朝文[Z].北京:中华书局,1958.

[17] 胡适.胡适全集[M].合肥:安徽教育出版社,2003.

[18] 王新华.避讳研究[M].济南:齐鲁书社,2007.

[19] 窦怀永.敦煌文献避讳研究[M].兰州:甘肃教育出版社,2013.

[20] 顾炎武.日知录集释[M].上海:上海古籍出版社,2013.