早期康复护理干预对脑性瘫痪患儿上肢功能的影响

张红梅 马彩云

脑性瘫痪是指患儿出生前至出生后30 d由于多种原因导致的脑损伤和脑功能发育异常而引起的姿势异常和运动障碍[1]。随着康复医疗技术和高危儿监测网络的广泛建立,大量脑性瘫痪患儿得到早期发现和诊断,而越早发现,脑性瘫痪患儿可塑性越大,其治疗效果越明显[2-3]。本研究对早期康复护理干预对脑性瘫痪患儿上肢功能的临床效果进行分析和探讨,旨在为脑性瘫痪患儿上肢功能恢复提供治疗参考意见,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年5月至2017年5月我院收治的78例脑性瘫痪患儿,随机分为两组(对照组39例和研究组39例)。研究组中男性28例,女性11例,年龄1~5岁,平均年龄为(3.0±0.3)岁,病程时长为5个月~3年,平均病程时长为 (2.0±0.9)年,左侧痉挛者15例,右侧痉挛者24例;对照组中男性25例,女性14例,年龄5个月~5岁,平均年龄为(1.7±1.1)岁,病程时长为3个月~3年,平均病程时长为(2.1±0.6)年,左侧痉挛者10例,右侧痉挛者29例。不同组患儿一般资料间比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入标准和排除标准 所有患儿其诊断标准均与2006年召开的全国小儿脑瘫座谈会议中制定的相关脑瘫标准和分型相符合,年龄范围为5个月~5岁,患儿治疗依从性好,家长愿意配合,排除有发热、继发性癫痫疾病、自发性出血、明显心肺肝肾等脏器功能障碍者,视力、听力以及智力存在重度障碍者,对测评造成影响者。

1.3 方法 对照组患儿均采取常规康复锻炼,主要以运动功能康复练习为主,包括精细运动以及粗大运动功能练习,根据患儿功能情况采取对应性康复锻炼方案,训练目的主要在于纠正患儿肢体运动形态和异常姿势,促进患儿正常运动功能恢复;对于年龄较小患儿采取Vojta法诱导患儿进行爬行和翻身,同时辅以Bobath法,协助患儿正常屈伸运动以及纠正异常姿势;对于年龄较大患儿可实施上田法和Bobath法,通过控制训练关键点,诱导患儿翻身,改善患儿爬行动作、坐位和站立姿势以及日常行走动作;康复练习1 h/次,1次/d,训练疗程为两个月。研究组患儿在此基础上采取早期关节活动度、肌力以及功能性运动练习。①关节活动度锻炼:针对脑性瘫痪患儿不利侧上肢的关节进行拉伸练习,拉伸强度以刚好能忍受为宜,每次拉伸40 s,间隔时长为20 s,牵拉3次为一组。②肌肉力量练习:利用电动车、矫形器、弹力带和沙袋等对患儿加强力量锻炼,负荷重量需从轻至重,以便选取适当负荷量,每次患儿完成10次动作为宜,力量训练动作从单关节动作至多关节动作缓缓过渡,肌肉从向心性、等长性以及离心性顺序收缩。③功能性动力练习:促进患儿产生分离运动,加强日常功能动作协调练习,做到循序渐进,治疗师协助患儿进行被动练习,并逐渐转换至主动运动,最终抗少许阻力完成全部功能性动作练习,根据患儿实际情况和日常生活自理能力,设计生活中常用的功能性动作。

1.4 观察指标 通过简式Fugl-Meyer上肢功能评分量表对不同组患儿上肢功能情况进行评估,包括协调、运动和感觉等,评定内容共33项,各项得分为2分(0分表示无法完成本动作,1分指能部分完成,2分指充分完成该动作),总分为66分,评分越低表示患儿上肢运动功能障碍越严重。利用徒手肌力评定法(MMT,由RobertLovett创立)对患儿肌力情况进行评定,肌力分为0~5共6个等级,肌力评测项目包括肩胛骨上提、外展、伸展、屈曲、内收,肩关节水平伸、外展、水平屈、内旋、外旋,肘关节伸展、屈曲,前臂旋前和旋后,腕关节伸展和屈曲共16项,取16项积分的平均值作为评分。

1.5 统计学处理 通过SPSS 18.0统计学软件予以数据分析,计量资料数据以(±s)表示,组间比较通过t检验,检验水准为α=0.05,若P<0.05差异具有统计学意义。

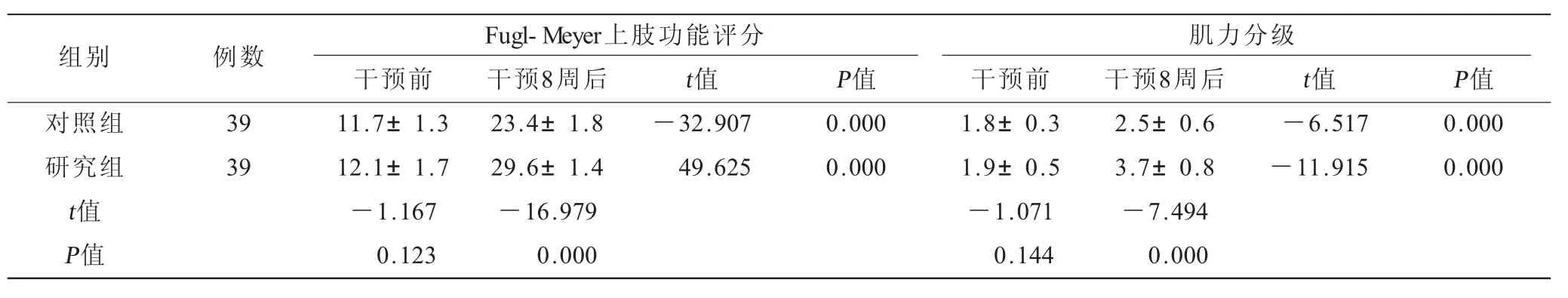

2 结果(表1)

干预前,研究组与对照组患儿Fugl-Meyer上肢功能评分和肌力分级比较差异无统计学意义(P>0.05),干预8周后,研究组和对照组患儿Fugl-Meyer上肢功能评分和肌力分级均明显高于干预前(P<0.05),其中研究组患儿Fugl-Meyer上肢功能评分以及肌力分级更高(P<0.05)。

表1 两组患儿干预前后Fugl-Meyer上肢功能评分和肌力分级比较(±s) 单位:分

表1 两组患儿干预前后Fugl-Meyer上肢功能评分和肌力分级比较(±s) 单位:分

组别 例数 Fugl-Meyer上肢功能评分 肌力分级干预前 干预8周后 t值 P值 干预前 干预8周后 t值 P值对照组 39 11.7±1.3 23.4±1.8 -32.907 0.000 1.8±0.3 2.5±0.6 -6.517 0.000研究组 39 12.1±1.7 29.6±1.4 49.625 0.000 1.9±0.5 3.7±0.8 -11.915 0.000 t值 -1.167 -16.979 -1.071 -7.494 P值 0.123 0.000 0.144 0.000

3 讨论

临床研究证实,由于脑性瘫痪患儿年龄越低,其脑功能发育越不完善,此时脑可塑性越高,因此对脑性瘫痪患儿越早期康复锻炼其功能恢复越明显[4-5]。文献报道,早期干预能加速受损的大脑功能恢复,发挥其最大的潜能,根据现代医学康复理论,对患儿疾病不造成影响的情况下,康复护理和临床治疗可同步进行,利用系统的康复干预[6-7],能不断兴奋患儿脑细胞和神经,增加脑血流量,刺激视听觉,从而减少脑损伤带来的发育落后,伤残以及智力障碍等[8]。婴幼儿的手从生命开始时就进行着语言、运动、社交、学习和认知等活动,然而脑性瘫痪患儿其手以及上肢功能受到干扰,这妨碍了患儿运动发育以及日常学习和生活,因此脑性瘫痪患儿手部和上肢功能的恢复对患儿疾病转归具有重要意义[9-10]。本研究结果显示,干预8周后,研究组和对照组患儿Fugl-Meyer上肢功能评分和肌力分级均明显高于干预前(P<0.05),其中研究组患儿Fugl-Meyer上肢功能评分以及肌力分级更高(P<0.05)。

综上所述,在常规康复练习基础上加强早期患侧肢体锻炼有助于改善其上侧肢体运动功能,该治疗方式值得推广借鉴。

[1]史惟,杨红,施炳培,等.脑性瘫痪儿童链式康复服务模式的建设[J].中国康复理论与实践,2015(9):1099-1102.

[2]贺卫权.肌电生物反馈疗法在痉挛型脑性瘫痪儿童康复过程中的应用[J].中国实用神经疾病杂志,2015(17):23-25.

[3]杜森杰,朱敏.脑性瘫痪婴幼儿智力水平与康复治疗效果的关系[J].中国妇幼保健,2015,30(36):6482-6484.

[4]宋红娜.早期康复护理干预对脑性瘫痪患儿上肢功能的影响[J].中国现代药物应用,2015(1):178-179.

[5]张莉,马礼丹,苟毅,等.康复护理对脑性瘫痪患儿膝反张的影响[J].中国医药导报,2015,12(35):119-122.

[6]任燕,顾艳荭,金小红,等.路径式早期康复护理对脑梗死病人上肢功能恢复的影响[J].护理研究,2015(31):3911-3913.

[7]区晓鸣,陈丽华.早期康复护理干预对脑卒中偏瘫患者肢体功能恢复的影响[J].按摩与康复医学,2013,22(8):187-188.

[8]孟静,李晓捷,邱霞,等.运动想象疗法对偏瘫型脑性瘫痪患儿上肢功能的疗效观察[J].中国中西医结合儿科学,2016,8(2):144-147.

[9]张庆梅.小儿脑性瘫痪痉挛型偏瘫康复护理体会[J].中国疗养医学,2017,26(5):497-499.

[10]朱虎,孙克兴,邢春燕,等.个性化推拿结合常规康复疗法对脑瘫患儿上肢运动功能障碍的影响[J].上海中医药杂志,2012(11):56-58.