社会转型期中的工具性“差序格局”

郭兵云,巫爽

(华中师范大学 政治与国际关系学院,湖北 武汉 430079)

费孝通于20世纪40年代提出的“差序格局”,是认识中国传统社会结构和中国人行为模式的重要概念框架。新中国成立以来,尤其是改革开放以来,中国各方面均发生了巨大变化。在中国社会持续变迁的过程中,“差序格局”镶嵌于其中的经济基础、政治结构与社会环境都发生了巨大变化。在此背景下,中国社会结构和中国人的行为模式仍然呈现出“差序格局”特征吗?

大部分学者认为,“差序格局”虽然发生一定变化,但仍然能较为准确地概括转型期中国社会结构和中国人的行为模式。对于“差序格局”的变化,归纳起来主要有以下四种观点:第一,“差序格局”的中心点发生了变化,传统社会中家庭离“己”的关系最近,在转型期,单位等组织取代其部分功能。第二,利益成为影响“差序格局”中人际关系的重要因素,血缘关系、地缘关系和伦理维度的重要性和比例明显下降。第三,“差序格局”包含的人际关系扩大,姻亲、同事、同学、战友等“圈子”的重要性明显上升,各类拟血缘关系纳入其中[1]。第四,在新“差序格局”中,自然意志逐渐被纯粹的理性意志取代,价值和道德开始沦为攫取利益和权力的工具。人们不再被禁锢在某个特定“圈子”[2]。笔者认为,“差序格局”是一个有机整体,它主要包括四个部分:特征、性质、主体和形成机制,上述对“差序格局”变化的研究主要集中于某一个或几个方面,这样做固然能深入研究其组成部分,但难以对其进行质的定性。本研视“差序格局”为一个有机整体,在对其进行一定修改(modify)的基础上,以使其更加准确地概括处于转型期中的中国社会结构和中国人的行为模式。

一、传统社会中的经典“差序格局”

改革开放以来,中国社会结构和中国人的行为模式发生了较大变化,在诸多方面不同于传统社会。有学者把概括传统社会结构和行为模式的“差序格局”称之为经典“差序格局”。“差序格局”作为一个有机整体,主要由特征、性质、主体和形成机制四个部分组成,本部分将在阐述其定义的基础上厘清其特征、性质、主体。

(一)“差序格局”的定义

费孝通以两种中国人熟悉的现象来比喻“差序格局”。一是水纹。中国传统社会“好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心,被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的[3]。”二是北斗星。“子曰:‘为政以德,譬如北辰,居其所,而众星拱之’。这是很好的一个差序格局的譬喻,自己总是中心,像四季不移的北斗星,所有其他的人,随着他转动[3]。”“北斗星”说有一个明显不足——只强调和突出了“差序格局”的中心,即“己”的中心地位,但没有反映出“差序格局”中的“差序”,即没有反映出人际关系的“界圈性”或“圈层性”,这导致“‘北极星为中心的譬喻’就经常遭到学术失语”[4]。只有“水纹”说被学者普遍接受被广泛使用。绝大多数学者在使用“差序格局”的定义时选择“水纹”说,“水纹”说几乎已经成为“差序格局”的代名词。

(二)“差序格局”的特征

特征是比较的结果,“差序格局”的特征是与“团体格局”相比较而言。什么是“团体格局”?费孝通同样是以一个中国人熟悉的现象比喻“团体格局”——“西洋的社会有些像我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑。每一根柴在整个挑里都属于一定的捆、扎、把。每一根柴也都可以找到同把、同扎、同捆的柴,分扎得清楚不会乱的[3]。”与“团体格局”相比,“差序格局”有如下特征:

第一,“己”有各类亲疏远近不同的“圈子”。处于“差序格局”中的“己”最重视的就是血缘关系和地缘关系,因为每个“己”都依据血缘与地缘形成与自己关系不同的“圈子”。“我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质。亲属关系是根据生育和婚姻事实所发生的社会关系[3]。”其次是地缘关系。“我们乡土社会里,不但亲属关系如此,地缘关系也是如此。”“在传统结构中,每一家以自己的地位作中心,周围划出一个圈子,这个圈子就是‘街坊’。有喜事要请酒,生了孩子要送红蛋,有丧事要出来助殓,抬棺材,是生活上的互助机构[3]。”在传统社会中,亲属与邻里是人们生活中最主要的两个“圈子”。

第二,重“礼”轻“法”。传统中国社会的特点之一是家国同构。每一个“圈子”,都是一个扩大了的“家”,而国则是全天下人的“家”。虽然有学者提出,在宋朝之前,“移孝作忠”的伦理设计由于庶民无正常渠道进入皇权,修齐治平逻辑因此在修齐与治平之间中断,即从“修身”、“齐家”到“治国”、“平天下”的逻辑链条,在宋朝科举考试普及之前无法正常推演,直到宋朝后才彻底打通[5]。尽管如此,在传统社会中,不论是普通百姓之间,还是君臣之间(包括所谓的上下级之间)以及皇室内部,无不以儒家的五伦为主要交往依据。法家的法制虽然在秦朝以后的不同朝代中均存在,但贯穿始终并且在社会治理中起主要作用的无疑是儒家的礼治思想。是“礼”而不是“法”维护着整个社会秩序。在传统社会中,“感情的牵连特别大,而且风俗、习惯以及一家人的成败对人的拘束力也特别大,”在这种社会里,“法律是陌生的东西,”“成规定俗是统治一切的天经地义[6]。”

第三,重视关系与交情,凡事因人而异。在传统中国社会,只要是自己“圈子”里的人,道德和法律的作用都是灵活而有弹性的。“中国的道德和法律,都因之得看所施的对象和自己的关系而加以程度上的伸缩[3]。”怎样才能进入他们的圈子?跟他们“攀关系”,如果有“关系”则只需“讲交情”。

第四,“公”“私”不分,公德意识淡薄。在“差序格局”里,波纹与波纹之间(或者说“圈子”与“圈子”之间)的界限模糊而难以界定。在传统中国社会中,波纹与波纹之间的关系,既可能是“公”与“私”之间的关系,也可能是“公”与“公”之间的关系。“当他牺牲国家为他小团体谋利益,争权利时,他也是为了公,为了小团体的公。在差序格局里,公和私是相对而言的。站在任何一圈里,向内看也可以说是公的[3]。”

非常有必要指出的是,“差序格局”并不只存在于中国,“团体格局”也不为西方特有,不同之处在于,中国社会以“差序格局”为主体,而西方社会则是以“团体格局”为主体[3]。“差序格局”不仅在人类社会中普遍存在,而且在生物界同样存在,中国的“差序格局”区别于其他“差序格局”的根本在于它更加强调“圈层性”,即以儒家思想为内核形成的“小圈子”[6]。

(三)“差序格局”的性质

具有上述特征的“差序格局”是什么?即“差序格局”的性质或本质是什么?对此,虽然难以一言蔽之,但从费孝通在《乡土中国》一书中的阐述来看,它至少包含以下内容:

第一,社会结构。费孝通在文中多次明确指出,中国的社会结构是“差序结构”。费孝通认为,要解开中国人“公”“私”不分的行为之谜,关键在于理解中国社会的独特结构。“如果我们要讨论私的问题就得把整个社会结构的格局提出来考虑一下了”。紧接着这句话,费孝通指出了西方的社会结构是“团体格局”,中国的社会结构则是“差序格局。”“中国乡土社会的基层结构是一种我所谓的‘差序格局’,是‘一根根私人联系所构成的网络’[3]。”

中国传统社会结构,其实质就是扩大版的“家”,《大学》强调的修身、齐家、治国、平天下就是对其最精练的概括。

第二,个人关系网络。费孝通本人同样明确指出“差序格局”的性质是个人关系网络。“这个网络像个蜘蛛的网,有一个中心,就是自己。”“每一个网络有个‘己’作为中心,各个网络的中心都不同[3]。”这些论述非常清晰地表明“差序格局”的本质是一个网络,这个网络由每个“已”以自我为中心不断向外“推”后相互交织而产生。

第三,资源配置模式。“中国的家是一个事业组织,”且“赋有政治、经济、宗教等复杂的功能[3]。”在传统社会中,人们“常常用不同的标准来对待和自己关系不同的人,资源支配者首先会考虑的问题是,对方和自己之间具有什么样的关系?这种关系有多密切?”然后再根据不同关系分配资源,可见,“差序格局”的本质“是一种对社会中的稀缺资源进行配置的模式或格局[7]。”

第四,行为模式。费孝通在“差序格局”一文中第一句是“在乡土工作者看来,中国乡下佬最大的毛病就是‘私’”。[3]这种“私”有非常深刻的思想基础,“自我主义”“并不限于拔一毛而利天下而不为的杨朱,连儒家都该包括在内。”以“自我主义”为代表的“差序格局”行为模式在中国较为普遍。“中国传统社会里一个人为了自己可以牺牲家,为了家可以牺牲党,为了党可以牺牲国,为了国可以牺牲天下。”[3]“‘差序格局’有‘结构’和‘行动’两层含义,它首先描述了每个中国人周围的社会关系结构,其次分析了中国人在这个关系结构下的行为方式——自我主义[8]。”

从微观层面,即从人际关系的横向面来看,“差序格局”的本质是一种个人关系网络;如果换个视角,从宏观层面,即从整个社会的纵向结构来观察,“差序格局”则是一种社会结构。如果只强调“差序格局”的社会结构性,那么“个人”无处放置,因为除了皇帝以外没有人能够处于社会结构的中心[9],费孝通也在文章中明确指出,“差序格局”是以“己”为中心不断向外“推”的结果。反之,如果只突出“差序格局”的“个人关系网络”,而对传统社会中处处存在的“父为子纲、夫为妻纲、君为臣纲”的社会结构视而不见,也不符合历史事实。不管是“个人关系网络”还是“社会结构”,都只是对“差序格局”的静态描述,而“行为模式”或“行为方式”则是从动态视角观察得出的结论,正是在人们的“差序格局”的行为模式中,实现各类资源的配置。

(四)“差序格局”的主体

“差序格局”一文反复提到“己”是“差序格局”的中心,这个“己”是谁?个人?家庭/家族?还是其他团体?换言之,“差序格局”的主体是谁?对于这个问题,费孝通本人未给出唯一答案。

由于费孝通在阐述“差序格局”的中心时,多次使用了“己”字,此外,费孝通也使用了“个人”等字眼来描述和分析“差序格局”。“中国传统社会里一个人为了自己可以牺牲家,”费孝通在这里明确指出,“差序格局”中的“己”是个人。“个人”说不乏学者赞同。“在后来人际关系研究是社会学研究中的一个基本主题。在现代中国社会背景下,费孝通的‘差序格局’概念及其理论在解释人际关系方面仍不失其适用性[10]。”但从中国传统社会的特点来看,“差序格局”的主体无疑是家庭或家族。“家庭在中国人生活里关系特见重要,尽人皆知。与西洋人对照,尤觉显然[11]。”“中国传统社会的结构中,最重要而特殊的是家族制度。中国的家是社会的核心[12]。”个人在家庭中处于附属地位,因此“不具有独立的性格”,“被‘人伦关系’裹着”,“人生在世,在家从父无己,在嫁从夫无己,在外从君无己[1]。”

可见,“费孝通所举的亲属关系和地缘关系例子,也隐含的是以家庭为中心。因此,差序格局这张关系网的基本单位是家庭,而非个人[13]。”在乡土社会,个人除了通过血缘这条天然纽带形成家庭或家族这个“圈子”外,还有其他一些圈子,比如,通过地缘形成的“村落”“街坊”“同乡会”,通过工作关系形成性质不同的“行会”以及形形色色的官场“小山头”等。这些“圈子”也会依据自身的利益、道义、情感与其他“圈子”形成亲疏远近不同的关系,形成属于他们自己的“差序格局”,并居于中心。但这种“圈子”,其实质是一个扩大版的、松散的、非正式的家族。

传统中国,家庭或者说家族是个人思考问题最基本的出发点,也是认识当时社会最基本的单位。个人通常是家庭或家族的代表,即他们的行为代表的是某个家庭或家族。改革开放前后,整个家族齐心协力帮助家族成员共度困难的现象十分普遍,如供家族中唯一大学生读书。在中国,一直存在着同村同姓的村落、村庄,他们在与其他村落、村庄交往时,是以整个村落为单位的,在这种情况下,村庄仍然具有“家族”性质。可见,在传统中国,家庭或家族才居于主导地位,个人和其他松散的“圈子”更多的是家庭或家族的另一种存在方式。

二、“差序格局”的形成机制

“差序格局”的第四个组成部分是形成机制。当形成机制发生变化时,其他三个组成部分也将变化相应的变化,它既是解读“差序格局”的关键,也是理解转型期“差序格局”的根本。因此,本研究单独列出一节分析它。“差序格局”的形成机制主要包括两个方面:存在基础和形成逻辑。前者指中国传统社会中“差序格局”的存在基础是什么?而后者则指在“差序格局”中,“己”与不同圈子之间形成不同关系的依据是什么?

(一)“差序格局”的存在基础

“差序格局”在中国产生并存续2000多年,有极其坚固的物质基础。

1.农业经济

中国传统社会(即秦始皇统一中国到鸦片战争爆发)[12]的经济基础是农业经济,这是学术界的共识之一。即使中国古代史上一度出现蒙元和满清等游牧民族统一中国的王朝,也没有改变中国社会的农业经济基础。“农业和游牧或工业不同,它是直接取资于土地的。游牧的人可以逐水草而居,飘忽无定;做工业的人可以择地而居,迁移无碍;而种地的人却搬不动地,长在土里的庄稼行动不得。”农业的特点决定了传统社会中的农民“世代定居是常态,迁移是变态。”“常态的生活是终老是乡”[3]。由此可见,农业经济对传统中国社会的影响之一是人们形成了定居的生活常态。

2.血缘关系

常以定居为生活状态的农民,家庭成了他们最适应农业生产需要的单位。在中国,迄今仍有很多自然村就是一个家族,在这种自然村中,异姓男丁较少,而在传统社会,这种现象则更加常见。在这种环境中生活的人,血缘关系上的亲疏成为人们交往的主要依据。

头。点击编辑栏中的“运动追踪”选项,选择按点追踪,将跟踪器拖动到希望跟踪的硬币上,点击运动追踪按钮,完成之后用箭头图片,将覆叠轨上的原始匹配素材替换即可。如果路线复杂,追踪的时候轨迹有些偏差,还可以用匹配动作进行微调(见图4)。

3.地缘因素

与农业经济相适应的另一种社会形态是聚村而居。在农业经济中,水利、安全等方面的需要使大家聚村而居,以便大家在农业耕作中共同合作、互帮互助。久而久之,“在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的”[3]。由此可见,乡土社会是一个以村落为支点、以“熟人”为主体的“熟人”社会。

(二)“差序格局”的形成逻辑

以农业经济、血缘和地缘为物质基础的人们,主要依据什么与他人交往?或者说,居于“差序格局”中心的“己”是依据什么来判定自己与不同“圈子”之间关系的亲疏远近呢?

费孝通在“差序格局”一文中多处指出了“私”“利己”甚至“自我主义”在乡土社会的存在,并且认为这是“差序格局”产生的原因,也是其特征。“私的毛病在中国实在是比愚和病更普遍得多,从上到下似乎没有不害这毛病的。现在已成了外国舆论一致攻击我们的把柄了[3]。”没有公共意识、不遵守社会公德也是中国人“利己”、“自私”的表现。柏杨持相同观点,中国人“最明显的特征之一就是脏、乱、吵[14]。”“中国人对特定的对象——‘朋友’,才有人情味。对陌生人不但没有人情味,有时候简直冷酷残忍,而且一环紧扣一环发起攻击,毒话就如雨后春笋[14]。”

对于费孝通的“利己主义”说,很多学者极力反对。他们援引梁漱溟的“伦理本位”进行反驳。在传统中国社会,“每一个人对于其四面八方的伦理关系,各负有其相当义务;同时,其四面八方与他有伦理关系之人,亦各对他负有义务[11]。”由于大家皆从“伦理情谊出发”,所以,传统社会中人与人之间交往“耻于言利”,“人情为重,财物斯轻”[11]。总而言之,个人私利在这里无安身之地。

有学者则中庸立场,在两者之间进行“调和”,这种立场并没有简单地认定“义”与“利”之间的对立关系,而是认为“义”有时是为了更长远的“利”,同时,越是要从离“差序格局”中心越近的人那里获取“利”,越是受到儒家“道义”的制约和束缚[15]。总之,“义”与“利”之间虽然存在紧张关系,但它们之间有时候也相互促进、相互融合。

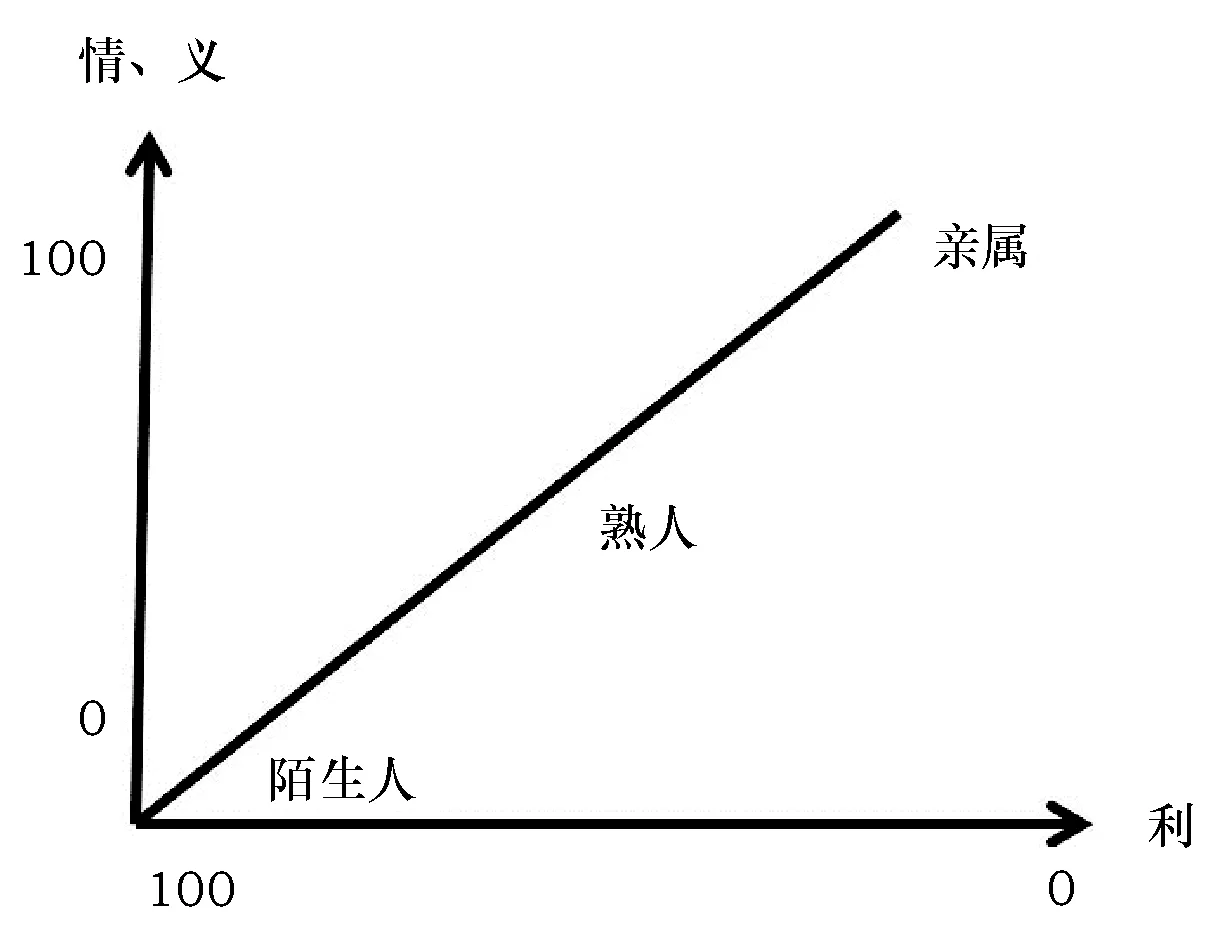

产生上述争论的根本原因是学者们忽视了“差序格局”的“圈层”性、差异性,误把它当作一个均质整体,想找出一条逻辑主线把不同“圈层”串起来。实际情况是,在“差序格局”中,“己”依据不同标准处理“差序格局”中不同“圈子”的关系。“己”与血缘关系最近的亲属“圈子”如父母或子女交往时以“义”为主,甚至会出现只为“义”不要“利”的现象。依据关系的亲疏远近不断向外推,“己”在不同“圈子”中的“义”之比重逐渐下降,当他们面对陌生人时,为“利”而置“义”于不顾的现象很常见。费孝通因此视“自我主义”为“差序格局”的特征之一。“忘恩负义”“为了自己可以牺牲家人利益”等现象,在历史上和现实中确实存在,但从总体来看那并不是常态。“己”面对介于亲属与陌生之间的熟人“圈子”时,“义”“利”之间的平衡因人因事而异,但可以肯定的是,“义”发挥的绝对不是无足轻重的作用。如果把“利”和“义”各定值为100的话,那么“义”在“熟人”关系中的比值通常会在15至40之间。总而言之,中国传统社会是一个“义”“利”混合的“人情”社会(见图1)[15]。

图1 传统社会中“义”“利”与不同“圈子”之间的关系

三、社会转型期中的工具性“差序格局”

(一)工具性“差序格局”的形成机制

工具性“差序格局”的形成机制在有些方面不同于经典“差序格局”,其存在基础和形成逻辑均发生不同程度的变化。

1.工具性“差序格局”的形成基础

经典“差序格局”的形成是建立在小农经济、血缘关系和相对固定的地缘环境这三个基础之上的,这三个因素的共同作用生成了经典“差序格局”。进入转型期以来,经典“差序格局”存在的三大基础均发生变化。

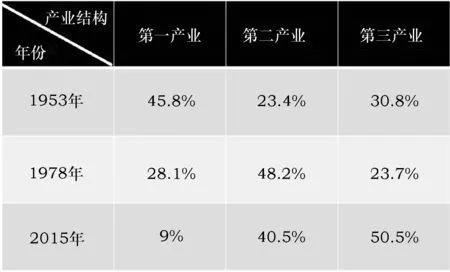

首先,经济基础发生质变。改革开放以来,中国三大产业结构发生重大变化。农业即第一产业的比重迅速下降,第二产业和第三产业,即工业和服务业的比重则快速上升并成为经济主体,农业在当代中国虽然仍占有一定比例,但不再是主体(见图二)。更重要的是,自给自足的小农经济让位于市场经济。土地虽然还是农民重要的物质资源,但大多数农民维持生活的主要经济来源并不是农作物,而是外出务工的收入。

其次,血缘关系有所淡化。计划生育政策的严格执行、人们生育观念的变化使家庭的规模急剧变小。改革开放后,尤其是中共十五大确定了市场经济的地位后,随着市场在资源配置中所起作用越来越大,以及新型城镇化建设的不断推进,人力资源在市场的支配下迅速分散到全国各地,农村常住人口不断减少,朋友、同事在日常生活中的作用在很多方面已经取代传统社会的家族成员。虽然血缘关系仍然在人们日常生活中扮演着重要作用,但中国的“家族”气息明显减弱,家族在中国的作用与地位开始弱化。

再次,地缘因素的作用有所弱化。在小农经济时代,农民终老是乡,很多农民一辈子没有走出过县城,他们生活在熟人社会。改革开放以来,尤其是在当前中国社会,农民工尤其是新生代农民工大部分时间在外务工,他们的生活半径明显扩大,而城镇居民尤其是生活在大城市的居民,生活半径较大,虽然生活在同一个城市,但城镇居民之间的感情远不及传统中国社会中的同村居民。

最后,业缘关系明显强化。人的社会关系与其维持生存的职业息息相关。在传统中国社会,农业是国家经济基础,经营农业的农民是社会主体,农民的社会关系主要局限于生活所在的农村,通常是一个熟人社会。改革开放后,同事关系成为最重要的人际关系之一。同事关系与同村农民关系之间的重要不同点之一是,同事关系只是工作关系,较少是邻居关系,而同村农民之间工作关系不紧密,而生活关系很紧密,即大部分时间生活在同一个村落。尽管如此,同事关系,即业缘关系同样是一种熟人关系,同事之间的感情有时候也会家庭化或家族化。

图2 新中国成立以来三次产业所占比重的变化

2.工具性“差序格局”的形成逻辑

基础的变化必然导致基于其上之内容的变化。在小农经济时代,传统中国社会最主要和最基本的单位是家庭或家族,大部分人活动范围较小,一般是其所在之农村。进入转型期后,由于经济关系、信息技术以及交通工具的变化,人们的生活范围迅速扩大,交往对象急剧增加,家庭或家族以及邻里/街坊这些中国传统社会居于主体地位的“圈子”在个人生活中的比重以及所起作用急剧下降,陌生人在个人生活中所扮演的角色则日益重要。在社会转型期,亲人、熟人仍然是人们生活中的重要对象,但陌生人在人们生活中扮演着同样重要甚至更加重要的角色。生活环境的变化必然导致人们行为模式的变化。在传统社会中,人们分别依据“义”“利”与亲人、熟人和陌生人交往,而在社会转型期,人们经常要与陌生人交往,如商场购物、医院看病、乘坐各类共同交通工具等,“利”日益成为人们对外交往的主要依据,而“义”的比重则下降。换言之,“义”“利”仍然是人们与他人交往的主要依据,所指对象也没有发生重大变化,但这两个依据所占比重发生重大变化,这是经典“差序格局”与工具性“差序格局”最重要也是最本质的区别。在熟人社会,尤其是在家族是人们生活最主要场所的社会,人与人之间的交往以“义”字当头,而在社会转型期的陌生人社会,人们通常先从“利”出发。也就是说,在社会转型期,“己”与不同“圈子”形成不同关系的主要逻辑是“利益”,这是学者把转型期中国社会中存在的这种新的“差序格局”称为工具性“差序格局”的根本原因。

(二)工具性“差序格局”的特征

进入转型期以来,“差序格局”的四大特征都发生程度不同的变化,可以概括为:“公”“私”关系更加明确、血缘和地缘关系明显弱化、礼治让位于法治、关系与交情仍然重要。其中,血缘关系与地缘关系的淡化与弱化前文已作分析,于此不再费笔墨。

1.公、私关系更加明确

传统中国社会的结构就是扩大版的家庭或家族,不论是微观上的个人或家族层面,还是宏观上的地域或国家层面,“圈子”与“圈子”之间的界线通常模糊不清,在处理公、私关系时,较难准确把握不同“圈子”之间的界线。新中国成立以来,尤其是改革开放后,公、私界线极其明确。尤其中共十八大以后,在“八项规定”的严格执行以及法治进程的大力推进下,虽然还存在少数损公肥私的现象,但随着反腐力度的不断加大、个人公民意识的持续增强、法治观念深入民心,“公”“私”界线更加分明,公、私关系更加明确。

2.礼治让位于法治

在小农经济时代,土地是农民维持生计的最重要资源,人们主要生活在一个熟人社会,礼在维持社会秩序方面发挥着根本作用。在市场经济时代,市场是人们获取生存资源的最重要渠道,人们在市场中主要面对的是陌生人,法律是维护市场正常运行的基础。礼(包括各类道德)仍然在当前中国社会中发挥着不可或缺的作用,但法律在维持社会的正常运行方面发挥着根本作用。受传统思想的影响,中国人不到迫不得已的情况下不会诉诸法律,但法治在维持市场支配资源流动的过程中无疑起到关键作用。

3.关系与交情仍然重要

文化具有巨大的惯性,路径依赖就是其表现之一。虽然血缘关系和地缘关系的地位、作用较之于传统社会有所弱化与淡化,但不可否论的是,它们仍然在社会转型期发挥着重要作用。由于手中有“权”或“资源”的人依然被形形色色的血缘和地缘关系包裹,不可能完全脱离各种人情关系,主、客观上还是会照顾各种关系。因此,在一些场合,例如去医院看病或到政府部门办事,“有人好办事”的现象还是存在。“攀关系、讲交情”的现象在生活中仍然较为常见。

(三)工具性“差序格局”的性质

在传统社会中,“差序格局”的性质主要表现在四个方面:社会结构、个人关系网络、资源配置模式以及行为模式。

进入转型期后,中国的社会结构发生巨大变化。在政治上,1949年后(确切地说是辛亥革命后),政党政治取代皇权政治和家族政治;在经济上,1978年后,尤其是1997年后,市场经济在中国发挥着日益重要的作用,小农经济在中国的生存空间则日益减少。总而言之,传统社会的“差序格局”结构已经失去其存在的政治和经济基础。尤其是在市场经济的冲击下,传统的社会结构难以适应经济社会发展的需要,工厂、企业、公司等现代化组织剥离了传统家庭/家族的经济、政治甚至社会功能,家庭的主要功能只剩下生育和生活。即使传统社会的“差序格局”结构在农村还得到一定程度的保留,但它的规模、影响和作用与历史相比,已经不可同日而语;而在城市中尤其是在大城市中,“差序格局”的社会结构已经非常模糊。

进入转型期后,虽然中国的社会结构发生明显变化,即等级制、宗族、家族等在传统社会中发挥重要作用的机制或组织开始明显淡化,但在人际关系网络中,“差序格局”仍然存在。在“看病难”的大医院,有“关系”的人通常不会遇到“挂号难”的问题;在学术界,在一“C”难求的大环境下,“C”刊主编在各类学术活动中倍受追捧。换而言之,人们通常会想方设法与手中有“资源”的人获得某些关系,并通过这些关系实现自己的目标。“己”在生活中仍然依据“义”“利”建构亲疏远近不同的“关系网”,通过这种关系网,“己”可以获取资源与利益,可见,“差序格局”仍然是人们的行为模式之一。也就是说,即使进行社会转型期,在微观层面,“差序格局”的性质并未发生质变,它还是一种个人关系网络,还是中国人的行为模式和资源配置模式。

(四)工具性“差序格局”的主体

与经典“差序格局”相比,工具性“差序格局”的主体发生了几个重要变化。

1.家庭/家族的规模急剧缩小

在传统中国,正如费孝通所言,家通常是指一个家族,它可能包含七大姑八大姨,乃至成员更加庞杂的其他远方亲戚;而当前中国,家的内涵和外延与西方社会更加接近,主要是指一家三口或四口,爷爷、奶奶,伯父、叔叔等较少包含于其中,这在成人填写个人简历表中的“家庭主要成员”一栏时表现得淋漓尽致,通常的指涉对象是配偶、子女、父母,连兄弟、姐妹都较少囊括于其中。

2.个人地位的相对上升与家庭重要性的相应减弱

与西方国家相比,家庭在中国仍然扮演着非常重要的角色,但与传统社会相比,它在转型期中的作用已经明显下降。在市场经济中,大部分人无须再像小农经济时代那样集体耕作,加上个人权利意识的不断增强以及相关法律法规的不断完善,个人在社会中的作用开始被强调和重视。这突出表现在,改革开放后,不论是法律上还是社会上,均越来越尊重和强调个人的合法、合理权益。

3.“圈子”种类的增加及其地位的上升[16]

随着个人活动的增加以及活动范围的扩大,各类“圈子”数量水涨船高,在现实生活中,除了人们熟知的“同学圈”、“同事圈”、“战友圈”外,各类兴趣爱好“圈子”在迅速增加。在中国使用最广泛的社交媒体——微信中,形形色色的微信群基本上反映了当前中国人的各种交往“圈子”。同学群、同事群、战友群、行业群、学术圈子群、家长群、老乡群,这些群的存在,即是人们现实生活的缩影,它反映了当前中国人生活方式的多样化,“差序格局”的主体也在这个过程中逐渐多样化。另一个重要变化是,“姻亲”,即以婚姻关系为中介而产生的亲属,在个人关系网络中扮演着日益重要的角色。传统中国社会,“姻亲”属于外戚,按照中国传统说法,是“别人家的人”,只有血亲,即以具有共同祖先为特征的、有血缘关系的亲属,才是真正的亲戚,才是“自家人”。进入社会转型期以来,在交往、感情的密切程度以及生活中扮演的角色等方面,“姻亲”几乎与血亲扮演着同样重要的角色,在某些方面甚至超过血亲。

四、结论与展望

国家的社会结构和人的行为模式之形成通常有其特殊的政治和经济基础,当政治和经济基础,尤其是经济基础发生变化后,社会结构和人的行为模式一般也会发生一定变化。传统中国的社会结构和中国人的行为模式是“差序格局”,它是一个有机整体,主要由特征、性质、主体和形成机制四部分构成,其中形成机制是基础与关键。进入转型期后,“差序格局”的形成机制开始发生变化,其他三部分,即“差序格局”的特征、性质和主体均发生变化,其中最核心、最本质的变化是,“己”与不同“圈子”交往时,总体而言,“利”的使用范围和重要性均远超过“义”,但“义”在与亲人和熟人交往时仍然发挥着一定作用,这是转型社会的“差序格局”被称为工具性“差序格局”的根本原因。

当中国完成社会转型后,中国人的行为模式将会是什么?“差序格局”这个概念框架,还能解释中国人的行为模式吗?在这里,我们可以进一步提炼“差序格局”的形成机制,以作进一步观察。“差序格局”的形成机制由两部分组成,一是它的存在基础,二是它形成的内在逻辑。中国社会进入转型期以来,虽然经典“差序格局”存在的三大基础均发生重大变化,但“己”仍然依据“义”“利”与亲人、熟人、陌生人等不同“圈子”交往。换而言之,只要一个社会中存在与“己”关系不同的人或“圈子”,并且“己”与不同人或“圈子”交往时分配的“义”“利”不同,就会形成“差序格局”,这就是提炼后的“差序格局”的形成机制。根据这个机制,只要任何社会中的“己”依据特定的“义”“利”处理与不同“圈子”的关系,那么,任何社会,包括传统社会、转型社会、现代社会甚至国际社会,均可以用“差序格局”这一概念框架解释人、国家或其他“圈子”的行为模式。

总而言之,虽然改革开放后,中国社会在各方面均发生巨大变化,并取得巨大成就,但在行为模式方面,处于转型期的中国人身上仍然能找到传统中国社会的影子。可以预见的是,即使中国完成现代社会的转型,中国人的行为模式仍将呈现出工具性“差序格局”的特征。这既是文化的惯性、独立性使然,也是文化在新的环境中之进化使然。

[1]卜长莉.差序格局的理论诠释及现代内涵[J].社会学研究,2003(1):21-29.

[2]肖瑛.差序格局与中国社会的现代转型[J].探索与争鸣,2014(6):48-53.

[3]费孝通.乡土中国 生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998:26,29,27,36,30,37,31,26,40,24,29,7-9,7-9,9,9,24.

[4]徐前权,刘小峰.“差序格局”:诠释于经典与现实之间[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2004(3):88-92.

[5]沈毅.“家”“国”关联的历史社会学分析——兼论“差序格局”的宏观建构[J].社会学研究,2008(6):155-73.

[6]殷海光.中国文化的展望[M].上海:三联书店,2002:104-105.

[7]孙立平.“关系”、社会关系与社会结构[J].社会学研究,1996(5):20-30.

[8]廉如鉴.“差序格局”概念中三个有待澄清的疑问[J].开放时代,2010(7):46-57.

[9]阎云翔.差序格局与中国文化的等级观[J].社会学研究,2006(4):201-213.

[10]任敏.现代社会的人际关系类型及其互动逻辑[J].华中科技大学学报:社会科学版,2009(2):50-56.

[11]梁漱溟.中国文化要义[M].上海:上海人民出版社,2011:30,79.

[12]金耀基.从传统到现代[M].北京:中国人民大学出版社,1999:30,34.

[13]涂骏.论差序格局[J].广东社会科学,2009(6):165-170.

[14]柏杨.丑陋的中国人[M].北京:人民文学出版社,2008:8.

[15]沈毅.“差序格局”的不同阐释与再定位——“义”“利”混合之“人情”实践[J].开放时代,2007(4):105-115.

[16]韩海浪.差序格局中的界圈及其文化存在[J].学海,2007(6):121-124.