基于Cite Spaceⅴ的国内党内监督研究的文献计量学分析

颜佳华

(湘潭大学,湖南 湘潭 411105)

为了适应党在新的历史条件下加强党内监督的新形势和新任务,笔者试图以文献计量学为视角,辅之以基础的数理统计方法及CiteSpaceⅤ知识可视化软件对国内关于党内监督研究领域所取得的进展进行整体分析,梳理学术界关于党内监督问题研究的历史脉络,探寻热点研究主题,捕捉学术研究前沿。

一、数据采集与研究方法

在研究方法的选取上,主要选择目前在知识计量上功能比较强大、应用范围较为广泛的CiteSpaceⅤ。CiteSpaceⅤ作为一种可视化软件,对于把握某一领域的研究热点和主题脉系的演进趋势以及捕捉学术前沿有着强大的技术优势,它所依据的是将某个研究领域学者在某一时间段内共同关注的一个或多个主题,进行高频关键词网络图谱可视化分析,并有效结合研究主题的词频、词语时间趋势、词汇的突发性即突变词检测(Burst Term),以得到相关研究的热点主题与前沿趋势。此外,通过数理统计方法对文献年代分布、机构分布、高被引文献及核心作者分布等指标进行统计分析。通过对近25年来国内关于党内监督研究主题进行数理统计分析和知识可视化分析,可以及时了解该领域研究成果的整体状况,并得到该领域的研究热点和学术前沿,因而具有重要意义。

2017年7月27日,以中国学术期刊网络出版总库(CNKI)为来源,进行首次检索,遵循的检索流程如下:选择文献来源类别为“期刊”,进入高级检索,以“党内监督”为主题,时间为“无限”,检索条件为“精确”,期刊类别为“全部期刊”,以上述设置为检索式进行检索,共检索到与“党内监督”主题相关的文献记录11526条。通过对检索结果的分析发现,一般普通期刊上刊载的大部分是会议概要、学习精神、宣传动态等类别的文献,数量显著。这些文献虽然并非完全不相关记录,但学术价值并不高,而如果直接剔除,又会对样本造成较强的主观干扰,不利于分析结果的客观性和显著性。由于核心期刊往往刊载了一定水平的学术研究成果,在学科研究中具有较强的代表性和广泛的学术影响性,因此,为最大限度地体现文献和分析结论的学术价值,笔者以北大核心和CSSCI收录的文献为对象进行二次主题检索,得到检索记录为2018条,剔除会议通知、目录、一稿多投、会议报告、书讯等无效记录,得到最终的有效文献为1921篇,以此作为文章计量和可视化分析的最终样本。

二、国内党内监督研究整体概览

(一)党内监督研究文献的年代分布

依据样本数据绘制出国内党内监督研究的年代演进图(见图1),图中所反映的文献数量演进情况,有助于我们把握该领域总体研究的体量,以及研究的基本成熟度状况。

图1 新时期以来国内党内监督研究的年代演进图

图1可以看出,从1992年开始,国内学术界对党内监督问题研究的文献体量整体呈上升趋势,同时也存在一定的波动态势,部分年份文献体量出现突变现象。根据文献的演变情况和具有代表性的突变年限,并结合相应的历史背景,我们将其划分为三个研究阶段:

1992-1995年为研究起步阶段。不难发现,1995年发生第一次文献的突变,增长率为80%。之所以出现这种研究文献突变,是与1994年召开的党的十四届四中全会通过的《关于加强党的建设的几个重大问题的决定》密切相关的,这为党内监督提供了法规依据,这一阶段主要是积累过程。

1996-2004年为稳步增长阶段。这个阶段出现了两次文献突变现象,其中1998年的增长率为73.8%,这写1997年颁布了《中共中央纪律检查委员会关于重申和建立五项制度的实施办法》和《中国共产党纪律处分条例(试行)》息息相关,它们为党内监督的机制建设提供了条件和准则;2004年出现了此阶段第二次文献突变,增长率为82.1%,这是由于中国共产党自成立以来的第一部党内监督法规《中国共产党党内监督条例(试行)》正式颁布,引起了广泛的关注,影响深远,学界对此产生了大量研究成果。

2005-2017年为成熟发展阶段。由于《中国共产党党内监督条例(试行)》颁布引发了学术界对党内监督问题的长期关注和讨论,在随后几年的文献产量上也得以体现,单从绝对数量看是普遍高于2003年之前的水平,其中2007年尤为显著。此后党内监督问题的关注热度开始下降。随着2016年中国共产党十八届六中全会的召开,以及全会通过的《中国共产党党内监督条例》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,党内监督问题的研究热度又再次高涨。

(二)发文情况分析

发文情况是衡量某研究领域科研人员成熟度的重要外部特征,其中包括核心研究者群体的成熟度、研究机构概况、典型的高被引文献以及发文载体情况等重要的衡量指标。

1.核心研究者

根据普赖斯定律①“核心作者”应该完成所有专业论文总和的一半,核心作者的最低发文量m值应为可以得出新时期国内党内监督领域的核心研究者。文章以1992-2017年经过剔除和删选的相关文献为数据样本进行统计分析。统计显示,国内党内监督领域研究成果量最多的研究者所发表的论文数量为14篇,所以m所取的最大整数为3(2.80),也就是发文量大于3篇的作者均可视为该领域的核心研究者。依据样本文献统其中nmax是指发文最多的作者所发表的论文数。计显示,发文在3篇以上的作者共108人,成果总量为549篇,占被统计文献量的33.3%,远低于普赖斯定律所揭示的50%的标杆值。显然,国内在党内监督研究领域还远未形成稳定的核心研究者群体,研究力量较为分散。限于篇幅,文章只列出我国党内监督研究领域发文数量排序前10位的作者及其基本情况。(见表1)

表1 国内党内监督研究发文前10的核心作者统计(发文量≥5)

从表1可以看出,国内党内监督研究领域具有代表性的核心研究群体大致呈现以下几种特征:“党校为主”的机构布局特征、“新旧结合”的主题演进规律和“正高为主”的群体分布特征。党内监督研究领域的特殊性和党校性质的天然契合,催生了大部分党校工作者的研究兴趣,通过对具体文献分布时间的考察,可以看出,早年成果影响较高的研究者多有党校背景。核心研究者群体近几年发文较少,说明党内监督问题研究的整体热度趋冷。近年发文较多的新生代研究者对党内监督问题产生的浓厚兴趣,既与他们自身的学科背景、研究旨趣有关,也有客观存在的科研压力因素。党内监督问题有其特殊性,对其的研究展开与官方的政策动态是息息相关的,从图1显示的文献分布规律可以佐证这一点。

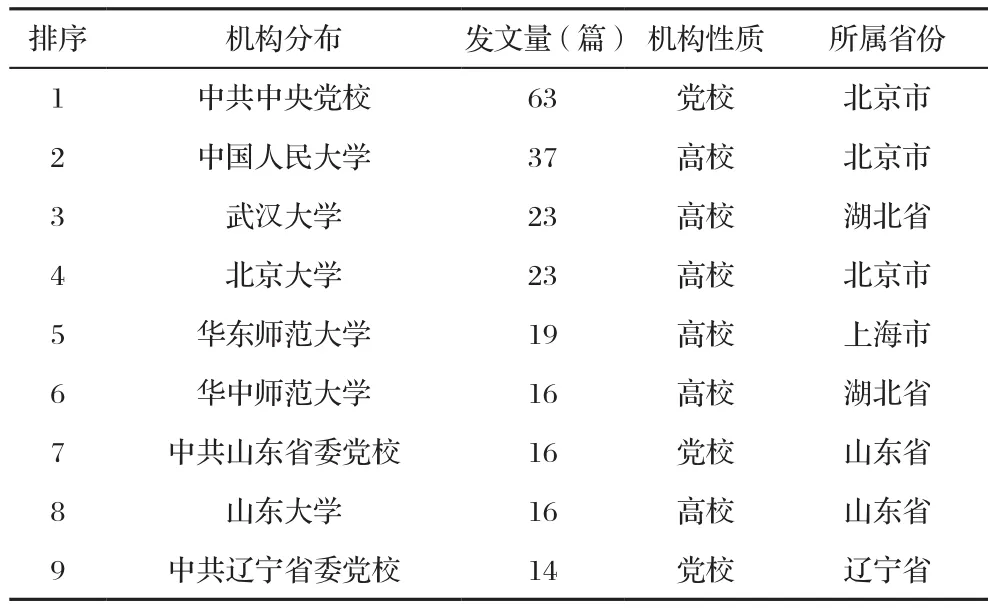

2.研究机构分布

鉴于篇幅限制以及力求结果分析的显著性,我们只对国内党内监督研究发文前9位的机构进行描述统计,统计结果见表2。从机构性质来看,“党校”和“高校”是国内党内监督问题研究的“主战场”。从总体发文数量来看,中共中央党校发文量远高于其它机构,可视为国内从事党内监督问题研究的“主阵地”。从地域分布来看,沿海及经济发达地区对党内监督问题关注较多,其中北京市作为全国政治中心,对政治性较强的党内监督问题研究较早,成果最多。

表2 国内党内监督研究发文前9位的机构分布统计

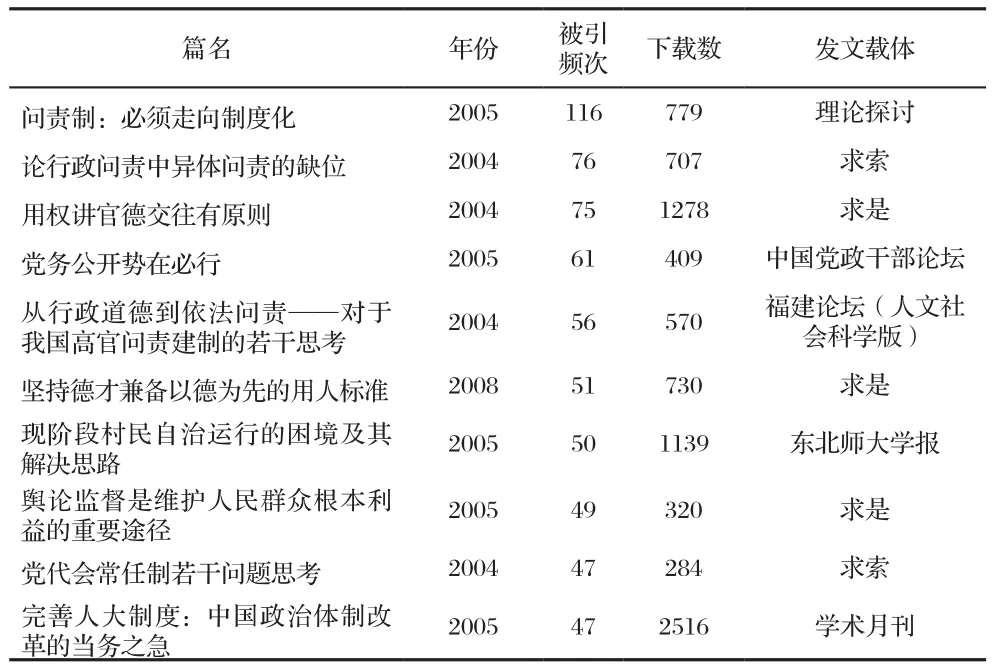

3.高被引文献

高被引用文献一定程度上反映出了党内监督领域的研究趋向。表3是1992-2016年被引频次前10的文献。

表3 国内党内监督研究排名前10的高被引文献②数据来源于中国学术期刊网络出版总库(CNKI)引文数据库

从表3我们大致可以看出以下几个比较显著的特征:①年代分布集中,主要集中在2004和2005年,这与2003年颁布的《中国共产党党内监督条例(试行)》是密切相关的;②制度建设为核心,从文献的篇名可以看出多是集中在探究加强党内监督的制度建设和机制创新两大方向,其中问责制就是具体制度创新中的代表,也意味着中国共产党在加强党内监督的步伐上正走向制度化建设阶段,这也与我国具体的党内监督制度颁布时间大致吻合。

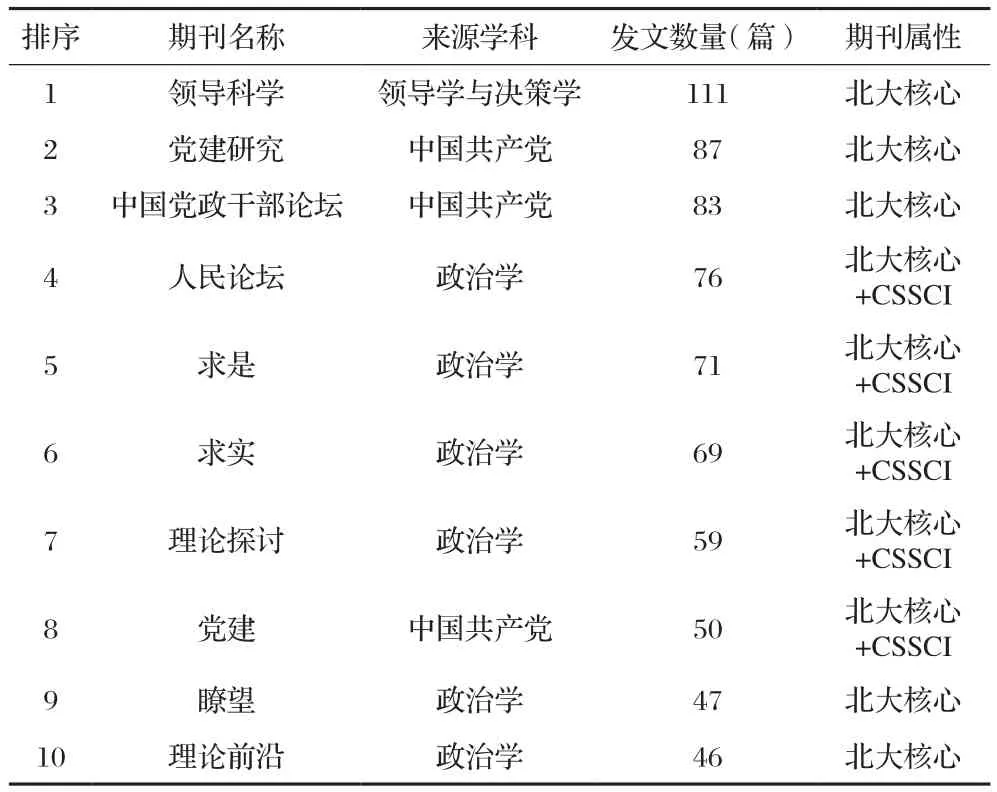

4.发文载体分析

发文载体是研究成果发表的平台,发文载体的发文偏好也对研究者的研究旨趣产生一定的影响。通过对党内监督研究成果的发文载体分析,既有助于了解党内监督研究文献的发布情况,也可以为该领域研究者搜集和管理相关文献提供一定的帮助,还可以为读者查阅党内监督研究文献提供指引。由于发文情况比较分散,因此只对发文量前10的期刊进行统计(见表4)。

表4 国内党内监督研究发文排名前10的期刊分布统计

表4统计结果显示,目前刊发党内监督相关研究文献的期刊主要集中为党刊和政治学理论期刊,党内监督问题本身属于政治学理论以及研究对象为中国共产党等性质决定了党刊和政治学理论期刊更偏好于刊发这一研究领域的文章。

三 、国内党内监督研究的热点主题和学术前沿可视化分析

基于最新版Cite Spaceⅴ可视化分析软件,对国内党内监督研究样本文献进行关键词共现的图谱分析,以探寻其热点主题,并利用突发词检测算法捕捉国内党内监督研究领域的学术前沿。

(一)党内监督研究领域的热点主题:以关键词共现技术①节点越大,表示对应的关键词频次出现的越多,受关注度高,反之则越少,受关注度低。节点间连线的粗细表示两个关键词共现次数的多少,连线越粗,表示共现的频次越多,反之则越少。某关键词节点大,且共现次数多,一定程度上表明该主题趋向成熟,是研究热点。来探寻

关键词是论文不可缺少的重要元素,其最能反映文章的主要内容,也是作者核心思想的高度凝练和概括。通过关键词共现分析来探寻某一研究领域的主要内容和热点主题是具有科学依据的,也得到了学术界的广泛认可。因此,本文对党内监督研究领域的关键词进行共现分析,运用Cite Spaceⅴ生成国内党内监督研究高频关键词共现网络图谱,并整理得出其高频关键词及首现年份情况表(见图2和表5)。

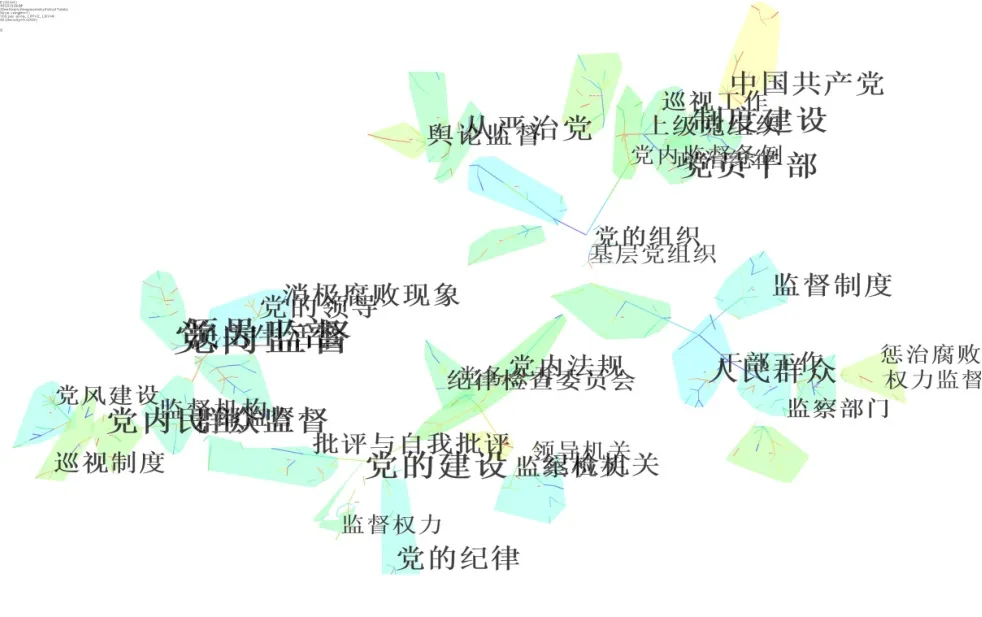

图2 国内党内监督研究领域关键词共现图谱

表5 国内党内监督研究高频关键词及其首现年份 (频次≥70)

结合图2和表5发现,国内党内监督研究呈现出“热点主题集中,时间跨度较小”的共现特征。热点主题主要以“党内监督”为中心辐射展开的,主要包括领导干部、党内民主、党员干部、群众监督、制度建设和从严治党等研究热点。出现这种关键词共现特征,一方面说明国内关于党内监督的热点主题内在联系紧密,重要的研究主题趋于成熟;另一方面也反映出目前国内关于党内监督的研究尚未形成新生的、稳固的研究视角。共现图谱中处于边缘的主题可以视为一种新的视角,尚待进一步拓展研究。

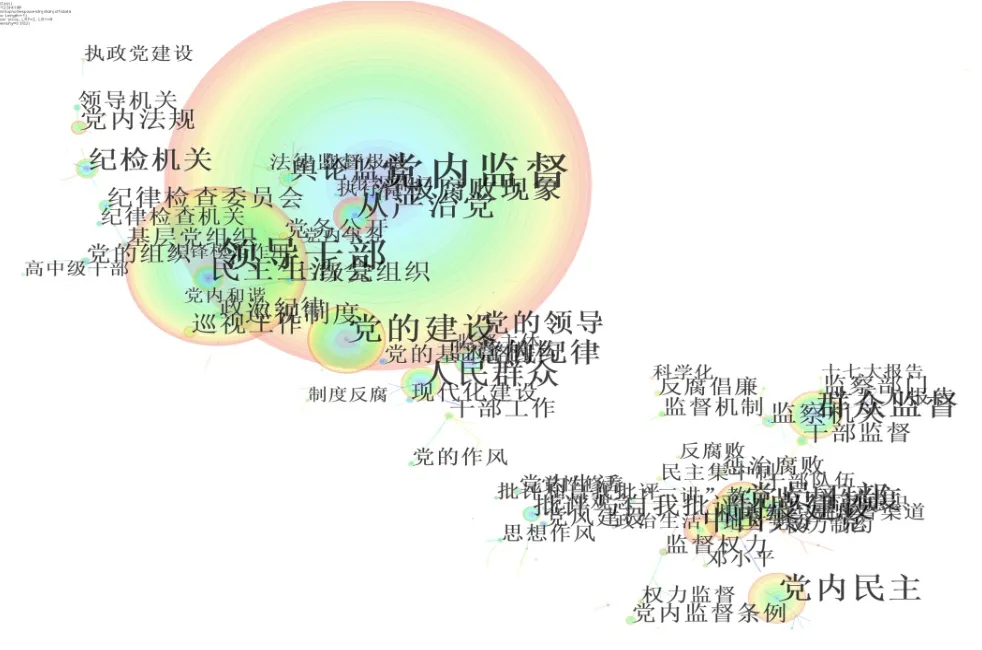

与此同时,为了更好地展现国内党内监督研究领域的热点分布及其相互间关系,我们试图在图2的基础上通过聚类图谱来更直观地发现热点主题之间的内在联系,试图依靠算法生成聚类和通过调整阈值(Top N)实现自然网络聚类两种方法实现这一目标。我们首先通过调整阈值的自然聚类(TopN=150),再通过聚类算法显示出如图3所示聚类图谱,其中Modularity Q=0.9394,Mean Silouette=0.3235,整体聚类结果是令人信服的。

图3 国内党内监督研究领域关键词聚类图谱

从该图谱可以看出,国内关于党内监督研究的主题聚类效果明显,形成了几大主要的簇类:

一是围绕以“党内监督”为核心主题的研究。其中以“领导干部”“党的领导”“消极腐败现象”“监督机构”“党内民主”“群众监督”等主题为主要支撑。这一簇类大致围绕党内监督研究领域的几大基础性问题开展,如其必要性探讨、基本内涵梳理、存在问题及对策研究等[1];梳理我们党关于党内监督的历史实践,清晰地展现出我们党进行党内监督的历史脉络,也成为一个重要的方向[2]。

二是围绕以“党的建设”为核心主题的研究。其中以“从严治党”“批评与自我批评”“党内法规”“党的纪律”“纪检机关”“检察机关”等主题为基本框架。加强党内监督根源上还是属于党的建设范畴,还是为了实现把我们党建设成为学习型、服务型、创新型马克思主义执政党的基本目标。加强党的建设科学化是全面从严治党新形势下的具体要求,学术界对党的建设科学化的基本内涵、重要意义及实现路径都有了较为广泛的探讨。可以预见的是党的建设依然会成为学术界关注的热点主题。

三是围绕以“制度建设”为核心主题的研究。我们党在加强党内监督的历史过程中,进行了大量科学有效的建章立制工作,形成了较为完善的党内监督制度体系。“加强党内监督,根本在于监督制度建设”[2],制度建设在党内监督中的重要性被普遍认同。同时,我们在党内监督制度建设方面也存在不少问题,“要使党内监督真正转化为实际效力,就需要加强党内监督的制度化建设,从制度创新入手,解决党内监督存在的问题,树立党内监督应有的权威”[3]。2003年《中国共产党党内监督条例(试行)》的颁布是我们党加强党内监督制度建设的重要里程碑。时隔14年后我们党在新的历史条件下,以新的姿态重新审视了党内监督的重要性,颁布了《中国共产党党内监督条例》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,意味着我们党在全面从严治党、加强党内监督的制度建设的道路上又开启了新的历史篇章。

四是围绕以“人民群众”为核心主题的研究。其中以“干部工作”“惩治腐败”“权力监督”“监督制度”等主题为主要线索。党和人民群众就如同鱼和水的关系,二者相辅相依。坚持以人为本、执政为民,始终保持同人民群众的血肉联系是我们党坚持全面从严治党、加强党的建设、加强党内监督的根本出发点,本质上是为了提升我们党为人民服务的意识、能力和水平,维护人民群众的根本利益。学术界通过对惩治腐败、加强权力监督、促进干部工作的科学化等主题的研究,深刻地揭示出了我们党坚持全面从严治党、加强党的建设、加强党内监督的内在必要性,从根本上说还是秉承为人民服务的这根主线。

(二)党内监督研究领域的学术前沿:以突现词探测技术①突现词探测技术的基本原理是,通过统计研究领域内论文中关键词或专业术语的数量变化频率,根据这些词汇的增长率,而不仅仅是这些词汇的频次高低,来确定研究前沿的热点词汇,这些热点词汇所表征的研究主题或内容即为此研究领域的研究前沿。来捕捉

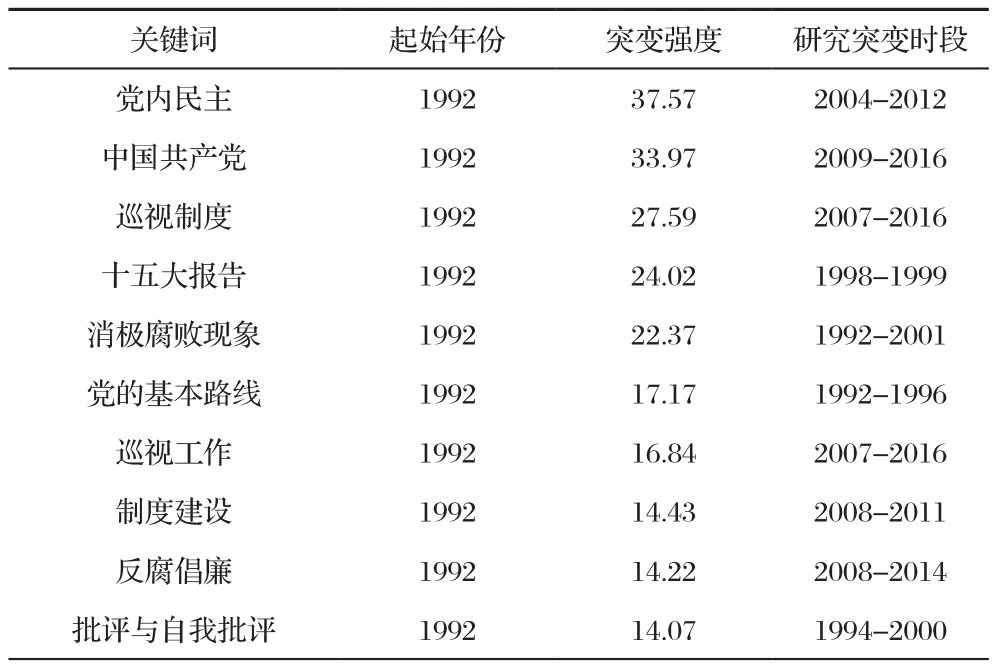

在上文关键词共现图谱分析的基础上,进一步借助Cite Spaceⅴ软件的突现词探测技术,以求揭示当前国内党内监督领域的学术前沿。软件结果显示:一共探测到125个突现词(图4),其中强度排名前10的突现词见表6,这些突现词让我们更直观、准确地捕捉到当前国内党内监督领域的学术前沿。

图4 国内党内监督研究关键词共现网络突变分析

表6 国内党内监督研究前10位高强度关键词突变排序(突变度≥14)

结合表6和相关文献,我们总结出国内党内监督领域研究的几大主要前沿阵地:一是以健全和完善党内民主来加强党内监督。“党内民主”作为国内党内监督研究领域突现强度最高的关键词,我们可以视其为国内党内监督领域的重要学术前沿之一。从突变时间段看,2004-2012年是学界关于“党内民主”研究的高潮时段。通过梳理相关文献发现,这一阶段学术界主要关注党内民主和党内监督的关系,力求揭示二者的内在联系。学术界普遍认同党内民主是党内监督的基础。党内监督实质上是中国共产党的自我控制机制,以实现对自身的自我监督、自我纠错,而党内民主是实现这一机制所依赖的重要基础和路径。

二是中国共产党是党内监督的主体和客体。“中国共产党”“十五大报告”“党的基本路线”“批评与自我批评”作为突现强度较高的热点关键词,它们共同指向的学术前沿是中国共产党研究。明确党内监督的对象是我们讨论加强党内监督的逻辑前提,中国共产党既是党内监督的主体,也是党内监督的客体,这是其有别于群众监督、人民监督的根本标志,其根本目的是增强党的自我净化、自我完善、自我革新和自我提高能力。“批评与自我批评”是我们党强身治病、保持机体健康的锐利武器,也是加强和规范党内政治生活的重要手段。

三是以科学、有效的制度创新来推进党内监督。这一阶段的突变呈现出“时间跨度大、研究热度新”的特征,延续到了十八大以来的最新热点问题。通过对突变起始时间的观察,我们发现,一方面,“巡视制度”与“巡视工作”的突变时间段有所重合,二者可以整合为“巡视制度理论与实践”的研究前沿。巡视制度作为我们党加强党内监督的重要形式之一,有着很长的历史,发挥了重要的作用,特别是十八大以来巡视制度的发展和实践有了新的巨大进展。可以预见的是未来一段时间学术界对巡视制度的研究将会热度不减,不断创新和完善巡视制度理论和实践,使其成为我们党未来党内监督最锐利的武器。另一方面,“制度建设”亦作为突现强度较高的热点关键词,暗合了我们党思想建党和制度治党相结合的根本原则。在未来几年加强顶层设计、创新党内监督制度以适应新的历史条件下建设学习型、服务型、创新型马克思主义执政党的要求。

四是以反腐倡廉为重要抓手来聚焦党内监督。较高突现强度的关键词“消极腐败现象”和“反腐倡廉”表明腐败问题研究成为十八大以来重要的学术前沿。学术界对反腐败问题的研究由来已久,尤其是对腐败的界定、特征及其成因、腐败测度以及反腐策略都有了较为详细的研究[4]。十八大以来党内刮起的反腐飓风,为学术界带来了一股春风细雨,对于腐败问题的研究正走向横向扩展和纵向延伸,但腐败问题是一个世界难题,要探索出一条适合我们国家政治体制和现实情况的、从理论和制度上有效杜绝腐败的可行路径,还有待我们理论工作者和实践工作者集思广益、开动脑筋深入探讨。

四、结论与展望

通过基础的数理统计方法和CiteSpaceⅤ知识可视化软件对国内关于党内监督研究领域所取得的进展进行整体分析,发现目前国内关于党内监督研究领域的主要指标特征如下:从研究群体上看,大致呈现“党校为主”的机构布局特征、“新旧结合”的时间演进规律和“正高为主”的研究群体分布。从研究机构分布看,在机构性质上党校占据着绝对优势,地域上沿海及经济发达的地区可视为“主阵地”。从代表文献上看,呈现“年代集中、以制度建设主题为核心”的文献特征。从发文载体上分析,主要集中为党刊和政治学理论期刊。从热点主题上看,集中以“党内监督”“党的建设”“制度建设”“人民群众”为核心主题线索辐射展开。从学术前沿上看,可以总结为以党内民主、全面从严治党、微观制度创新及反腐败为当前党内监督研究的学术前沿领域。

在夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的过程中,我们必须进一步把党内监督的相关理论向横向和纵深推进,使党内监督的相关理论更富理论性、系统性和科学性,以应对新的历史挑战和实践诉求。为此,我们尝试提出一些新的研究视角供学界参考,例如在理论扩展上,如何完善和健全党和国家监督体系,大力加强党内监督文化的理论探索,深入探讨加强党内监督文化的理论思辨,解构党内监督文化的结构、功能及其生成机理,对马克思主义经典作家关于党内监督的论述及其当代价值的梳理,等等。在微观的实践视角上,加强对如何增强现有监督制度的整体性、协同性上的研究,使我们现有的监督制度在运行上更系统、更有效,为全面从严治党的深入推进提供支撑。

[1]赵增彦.提高党的建设科学化水平的实现机制[J].理论探讨,2011(2):121-125.

[2]李宗楼.加强党内监督制度化建设探析[J].社会主义研究,2004(3):84-86.

[3]于铭松.以制度创新推进党内监督机制完善[J].中国特色社会主义研究,2004(6):41-44.

[4]李燕凌,吴松江,胡扬名.我国近年来反腐败问题研究综述[J].中国行政管理,2011(11):115-119.