立法文本的语言及翻译特征

——基于可比语料库的研究

孙钰岫,Aleksandra Matulewska

(1.中国政法大学 法律翻译研究中心,北京 100058;2.密茨凯维奇大学 语言学院,波兹南 波兹南 61-874)

一、 引 言

19世纪70年代语料库的迅速发展推动了80年代基于语料库的法律语言研究[1]。与传统的研究主题和范式相比,新时代赋予法律话语与法律翻译新的研究意义与挑战,其中包括法律语言作为专门用途语言(Language for Specific Purposes,简称LSP)在跨边界或跨国法律活动中的运用[2],以及大数据或数据密集型实证研究(Big Data or Data-intensive Empirical Researches)导向的新型语料文本研究。

事实上,诸多学者曾以语料库语言学为方法研究翻译过程和翻译结果[3],即这些研究根据预设的研究目的设计语料库,用以抓取特定的语言特征[4],或为法律语体或体裁的话语分析[5-6]和翻译研究[7]提供方法。基于此种学科背景,本文借助可比语料库对比分析中文立法英译本翻译特征与美国原创立法文本语言特征之间的异同,从法律角度探讨其深层原因。

二、 法律话语与语言特征差异

20世纪80年代以来,语言学界和翻译学界开始注重不同语体或体裁的语言特征,即语体变异和语言特征差异,并由此开始了对语言特征差异的系统性研究的重视。与此同时,语料库语言学为大规模提取语言和翻译特征[8]——“词汇语法模式”(Lexico-grammatical Patterns)——提供了可能性。然而,通用语料库抓取的通用语言特征并不能准确反映语体变异中的语言现象,从而“忽略”了特定语体中的具体词汇语法模式[9],极易对代表性语言特征产生误读和误解[10]。

有关法律语言中词汇语法模式的研究亦是如此,鲜有研究从语言特征差异研究法律语言变异。早在20世纪90年代,Tiersma曾指出“已有证据表明法律语言中存在大量的语言变异现象”[11]139之后,众多研究均基于法律文本异质性[12-13](Heterogeneous)展开语体分类,其原因在于“地理位置、正式程度、口语vs书面语等相关因素”[11]139存在差异。事实上,法律话语研究应基于“各自语境下的法律话语”[14](Legal Discourse in its Own Context)对其进行定义和描述,以研究不同法律语域之间的语言差异,从而将其中典型的语言特征视为考察指标并加以研究。立法文本作为法律语言的附属语言(Sublanguage),具有其“自身的词汇语法特征”[15],是强制性法律规范文本,具有极强的目的性和说服性。

实际上,本文通过语料库对翻译语言特征进行描述,与最初翻译研究的目的——“对译者的语言经验进行描述”[17]——从本质上是一致的。事实上,描述型的语料库翻译研究侧重于探究译本中词汇语法特征的异同[18]33,而词汇语法特征的变异研究正是语料库语言学研究语域变异的重点[19]。加之,法律语言作为特殊语体及LSP,较通用语言具有特殊的语体差异性。本文认为采用语料库语言学的方法,探究LSP的译本翻译特征及原创译语的语言特征,尤其是法律文本的语言变异方面具有较强的适用性。

三、 研究方法

本文主要通过多维度分析法抓取法律语言特征和翻译特征。多维度分析法(Multi-Dimensional Analysis,简称为MDA或MD)最初用以研究不同口语和书面语语域之间的语言模式差异[20-21],其核心算法是将词汇语法特征(Lexico-grammatical Features)视为语言变量,对其共现程度进行因子分析以降维至少数几个语言变异参数,称为“维度”(Dimensions)。也就是说,每个语言维度均源于对大规模自然语料的构建及分析,由词汇语法特征的共现程度(Co-occurrence)进行定义并与其特定的语言交流功能(Particular Communicative Functions)相联系,以便对所选文本的语言及翻译特征进行整体研究。

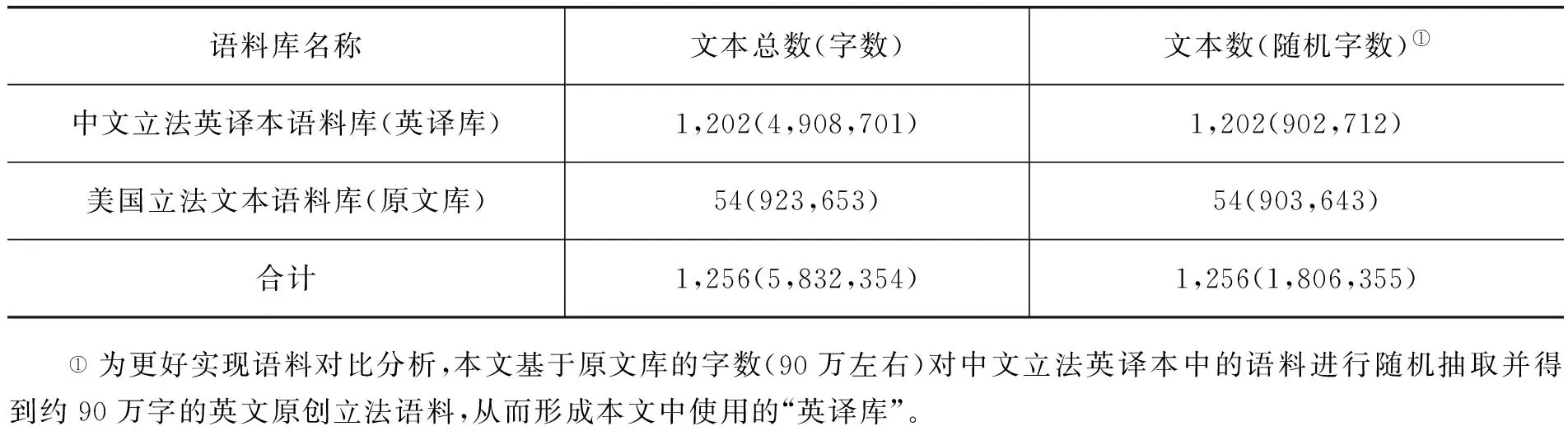

鉴此,为系统性地研究中文立法英译本和英文原创立法文本之间的语言差异,本文所使用的语料库为单语可比语料库(Monolingual Comparable Corpora)——通过对译本和译入语文本的单语对比,着重研究译本的语言特征以及语言特征所体现的译者风格[22-23],同时关注译语和原创语言之间的“系统性异同”[24]。较之平行语料库,可比语料库因其无需作双语对齐处理使之可操作性更强,也易于构建与检索。本文所用语料为一组可比语料库(表1),其中包含中文立法英译本*中文立法文本及其英译本语料库,本文仅采用其中英译本的部分。语料均来源于万律中国法律法规双语数据库(www.westlawchina.com),其中英译本均已由英语母语者的法律专家进行校正,保证了平行语料库语言的准确度和可行性。(简称“英译库”)及美国立法文本*美国立法文本。语料为《美国法典(总汇)》(United States Statutes at Large),更多细节详见http:// uscode.house.gov/browse.xhtml(网站访问截止日期为:2017年1月)。(简称“原文库”)。

表1 中文立法英译本与美国立法文本的文本数量及字数分布情况

四、 结果与分析

(一) 研究结果

本研究在Biber选取的78个语言特征[20]21中进行筛选,*词汇语法特征选取原则:(1)在法律文本中有理论与实证研究意义的;(2)三个语料子库中均有相当频率出现的;(3)与其他特征呈现相关性的。最终选取54个*54个词汇语法特征包括:A.名词和代词——第一人称代词,第三人称代词,代词IT,指示代词,全部名词,名词化,有灵名词,过程名词,认知名词,其他抽象名词,具体名词,技术名词;B.动词:表可能、许可和能力的情态动词,预测情态动词,动词BE,动词HAVE,动态动词,通信动词,心理动词,体动词,劝说动词,(高频)短语动词;C.动词短语:过去时,现在时,进行时,无施事被动语态,不定式;D.形容词:全部定语形容词,全部表语形容词,话题(表语)形容词;E.副词:一般副词,时间副词,确定性副词,增强语,强调语;F.同位语从句和附属字句:副词性连词,短语并列连词,从属连词;G.带引导态度的从句:由非叙事(通信)动词引导的that从句,由叙事(确定)动词引导的that从句,由可能性动词引导的that从句,由态度形容词引导的that从句,由态度名词引导的that从句,由态度形容词引导的to从句;H.名词性修饰语:that关系从句,修饰主语的wh关系从句,修饰宾语的wh关系从句,前置修饰名词;I.词汇特征:学术词汇,词长;J.其他:全部介词,wh从句,if从句。词汇语法特征,通过SPSS Ver.23进行因子分析并利用Promax斜交旋转,得到五个“内在可分析维度”[25](Interpretable Underlying Dimensions),其中各维度解释及均值详见表2。

表2 中文立法英译本与美国立法文本的维度解释及均值*首先将每个语言特征的出现频次标准化(平均值为0和标准偏差为1),标准化公式为:;再将各维度内各语言特征的标准化分值相加,得到各维度总分值。

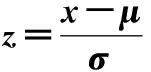

从元文本的角度来看,立法语言作为LSP,与通用语体所用语言之间存在差异。为此,本文选取三种主流语体数据,即一般小说、学术文章和公文,以实现三种通用语体(文学、学术文本及政府文件)的参照。研究发现,两种立法文本与通用文本之间的维度值存在较大的差异。

图1 两种文本与三个通用文本的维度分值趋势图

其次,研究通过对两种文本维度分值进行T检验,发现两种文本间差异明显(p<.001)。同时,与因子得分均值(M=0)相比,两种英文文本的维度分值均存在失衡现象(图1),维度1的极负情况尤为明显,维度3的正值较为突出;且维度2(M=1.18/-4.17)和维度4(M=3.86/-0.45)的权重绝对值差距较大,表明其维度间失衡现象尤为明显。

(二) 结果分析

中文立法英译本与美国立法文本因其均属立法语体范畴,各维度总体方向趋近但差异不均,并与其他通用语体之间存在差异——反映出立法文本在语言特征及其功能方面具有其整体独特性。然而,本文在研究过程中发现各维度并非相互独立,各维度之间因其共现的语言特征而存在联系。但受篇幅所限,本文仅选取五个维度中的典型语言特征,从三个视角阐释维度之间的联系与两种文本之间的异同。

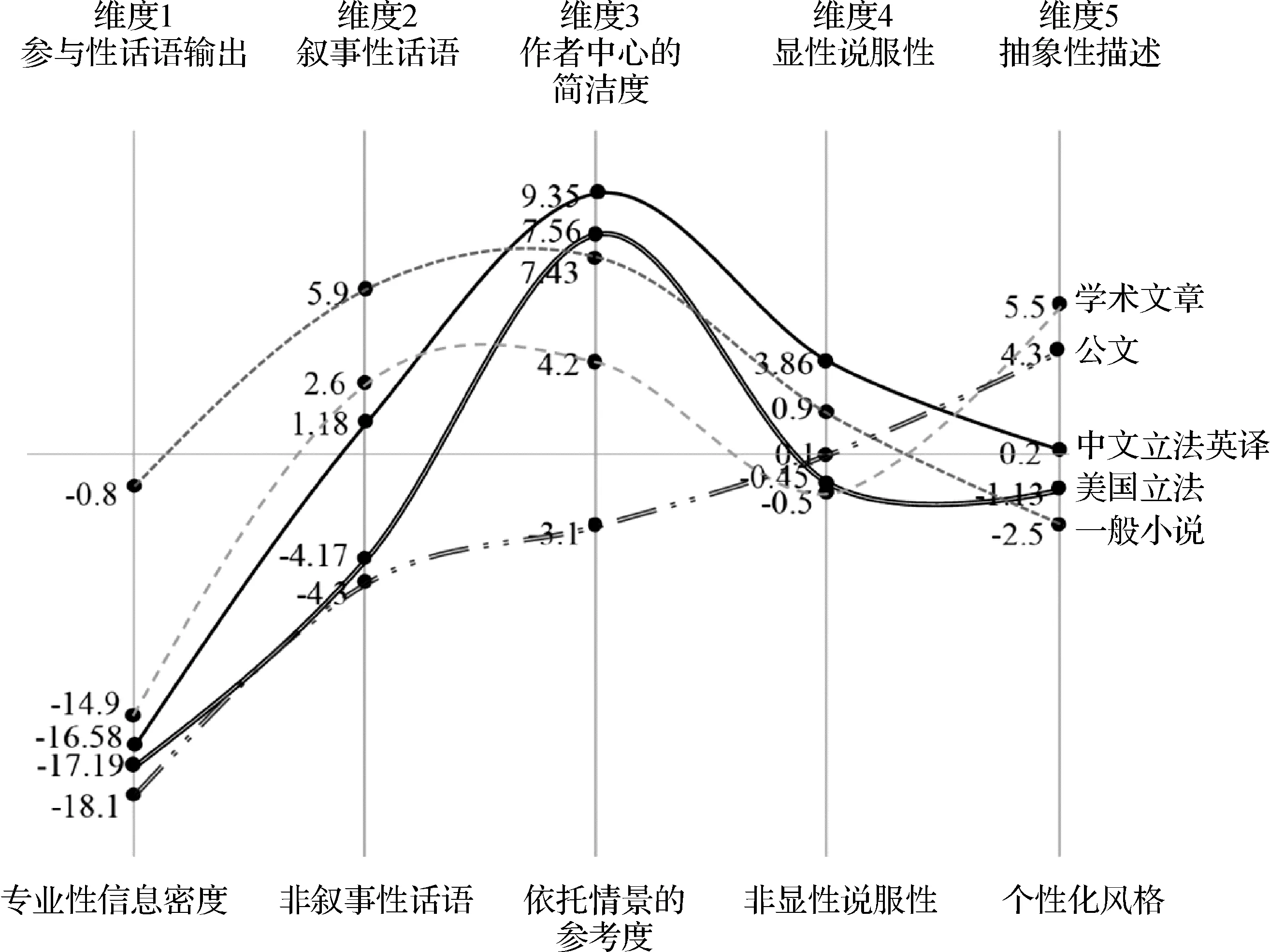

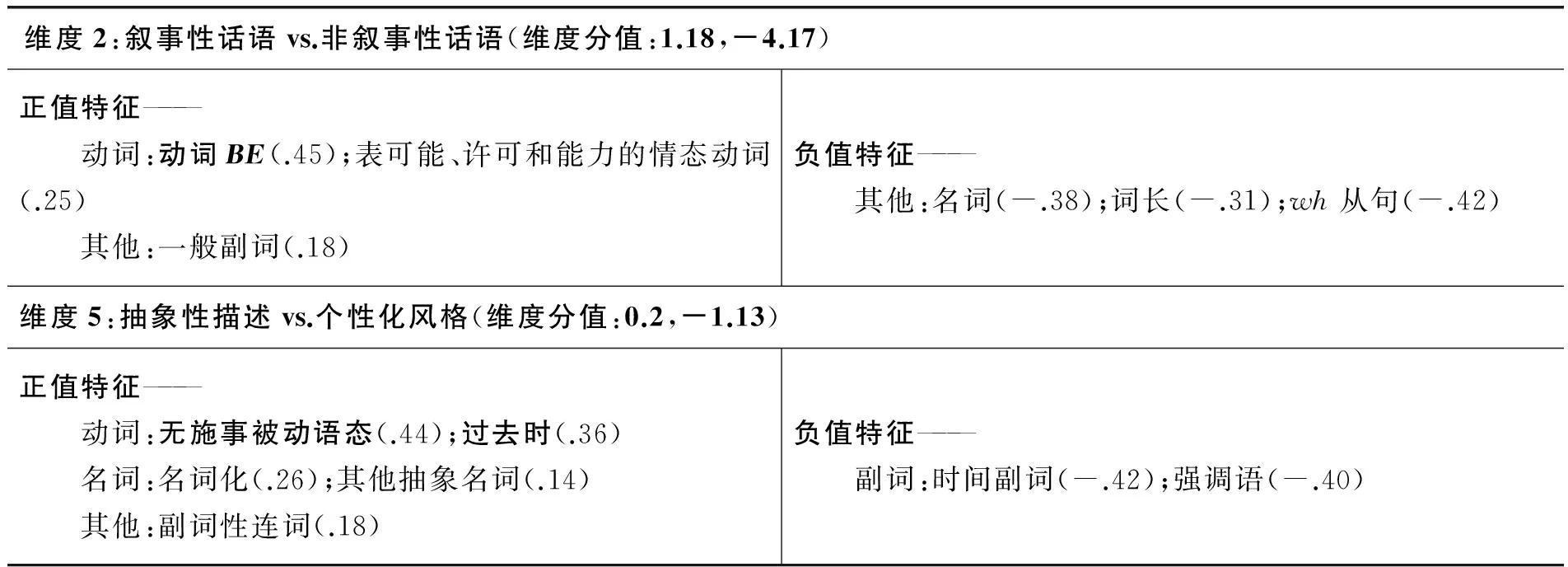

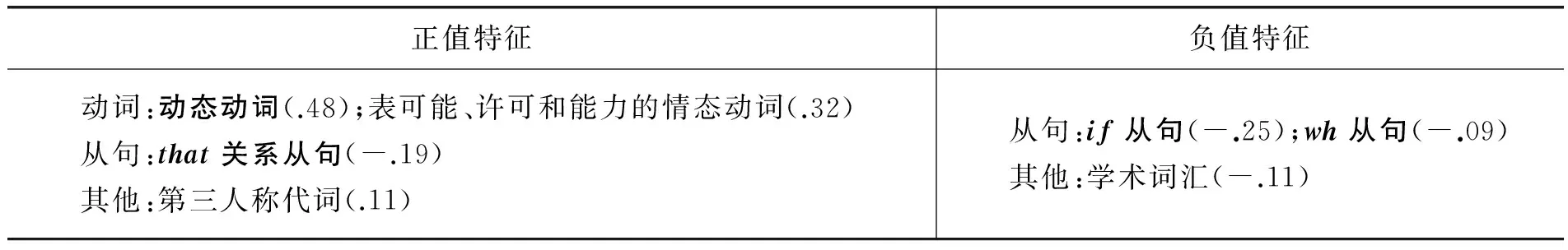

1. 维度2与维度5*Biber[20]152曾依据不同的研究目的将维度5解释为“抽象vs.非抽象信息”或“非个性化vs个性化风格”。本文根据法律专门特征将维度名称调整为“抽象性描述vs.个性化风格”。——弱叙事性与弱个性化。根据数据(表3)可以看出,两种文本维度5的分值(M=0.2/1.13)在均值(M=0)上下;也就是说,立法文本在抽象性描述与个性化风格方面差异性较弱。同时,维度2中的原文库(M=-4.17)为相对负高值,与公文的维度分值(M=-4.3)倾向相近,而英译库的维度分值(M=1.18)为弱正值;体现出中国与美国立法文本的话语叙事性较弱。

表3 维度2与维度5中典型共现语言特征

维度2与维度5中的典型共现语言特征,其中动词BE、无施事被动语态和过去时最为突出。译者在英译过程中将修饰或限定作用的动词短语译为被动语态(例1),并不能将之与传统的无施事被动语态或表达动作被动的意义一概而论。

例1Article190Ifthepartysalvedhasneithermadethepaymentnorprovidedsatisfactorysecurityfortheshipandotherpropertysalved...Withrespecttotheshiporthepropertysalvedthatcannotbekeptorcannotbeproperlykept,orthestoragechargetobeincurredmayexceeditsvalue,thesalvermayapplyforanearlierforcedsalebyauction.(英译库_0933)(“第一百九十条 对于获救满九十日的船舶和其他财产,如果被救助方不支付救助款项也不提供满意的担保……;对于无法保管、不易保管或者保管费用可能超过其价值的获救的船舶和其他财产,可以申请提前拍卖。”)

中文立法英译本中存在大量的被动语态并不能当然证明其抽象性或非个性化的特质,因为译者需以“受众”[26]为目的,以完成传播信息过程中对叙事完整性的“补偿”,使英译文与中文原文在语义上达成一致。修饰或限定作用的动词短语因其语义丰富,而无法直接翻译成形容词或副词。译者将原文表达方式解构后重组并译为被动语态,最终翻译过程中“潜在的或发生的损失进行的修复或弥补”[27],以使原文与译文达到语义上的一致。

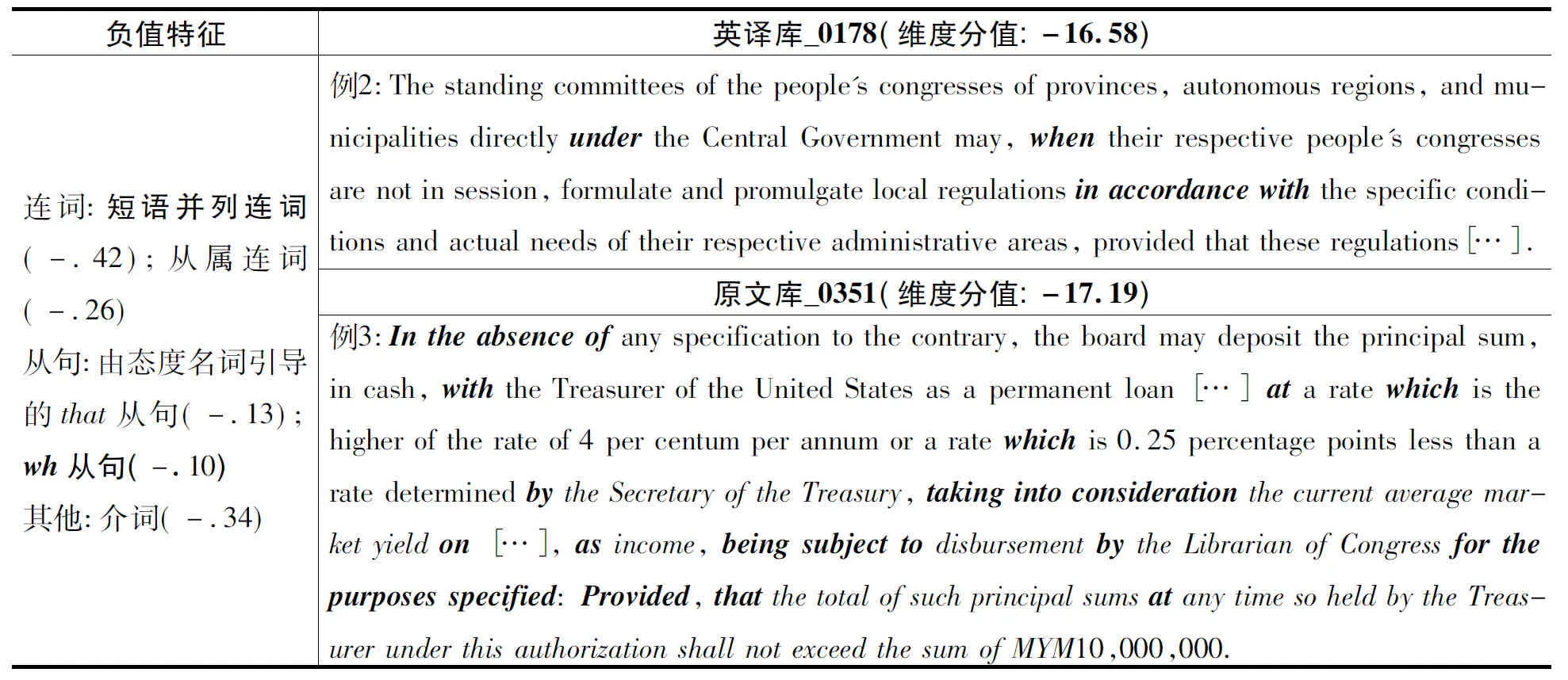

2. 维度2与维度4——弱叙事性与弱显性说服性。两种文本的维度4分值差距较大,其中美国立法文本趋近均值,但中文立法英译本呈现出弱显性说服性。结合图1,中文立法英译本较美国立法文本更具叙事性与显性说服性。

表4 维度4中典型共现语言特征及例句

维度2与维度4存在典型共现语言特征(表4),即if从句和that关系从句,表明了立法者高度集中的逻辑流及叙事性论证。高频使用that关系从句表示连续限定,或高频使用if从句与wh从句表示不同情形规定,以完成逻辑构建并表达了作者的态度或想法,表明其弱显性说服性。

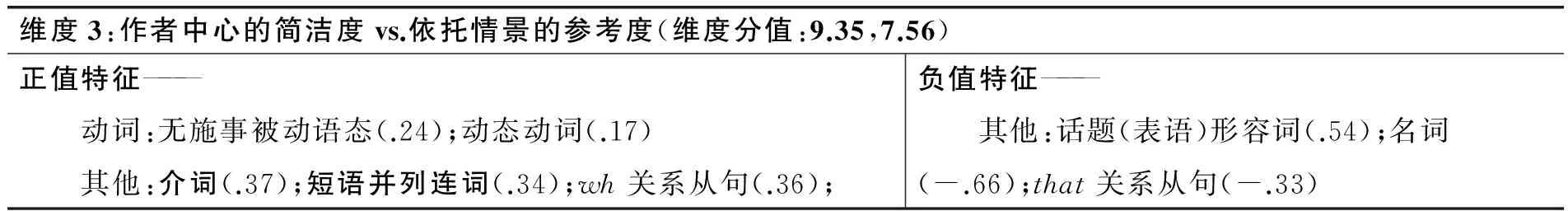

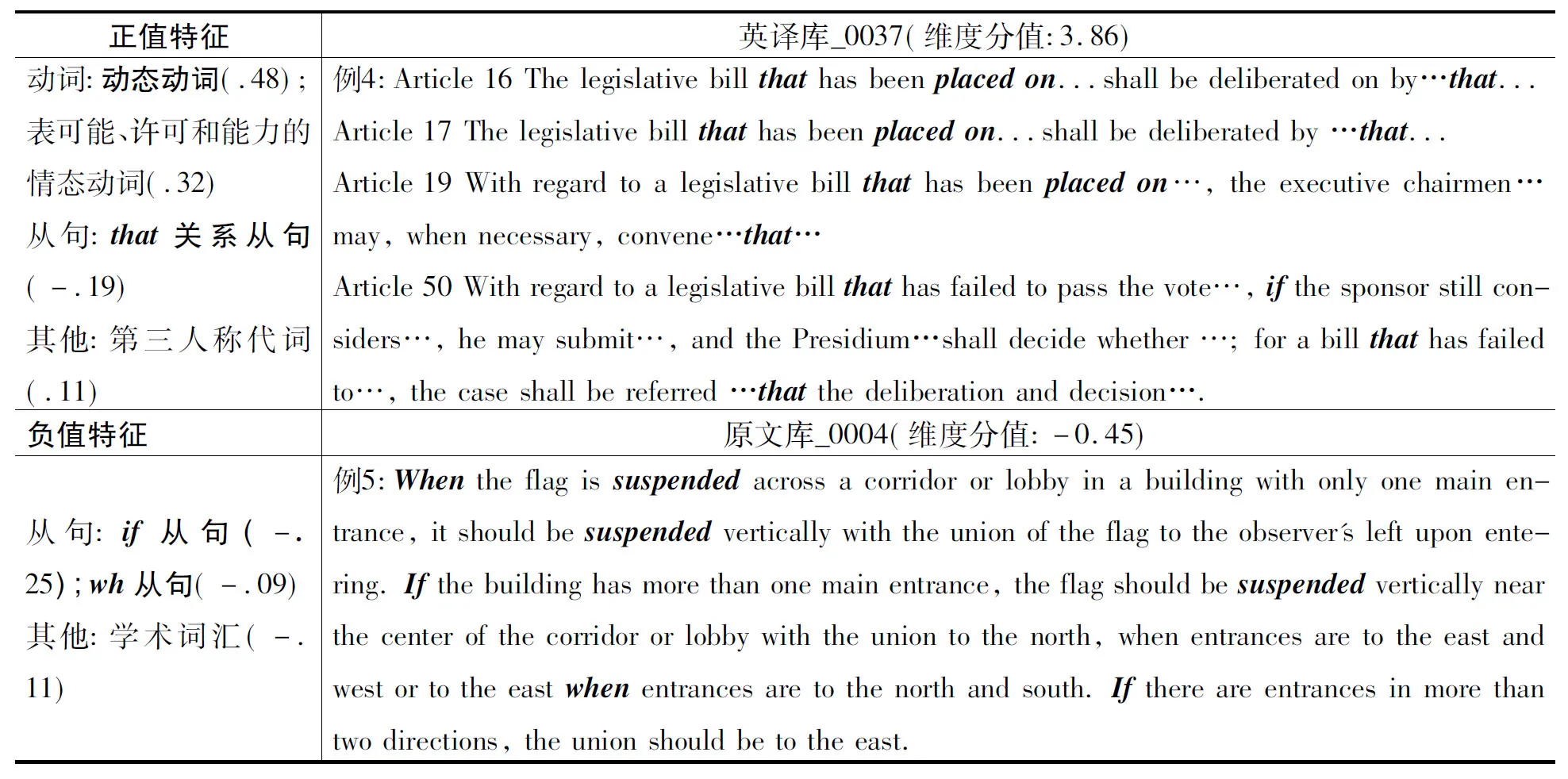

3. 维度1与维度3——高信息密度与明确度。维度1中的共现语言特征多呈负值,主要包括名词、长词、介词以及定语形容词,*维度1含有这些特征的文本多以在专门语境中传达信息为目的,通过对词汇语法的仔细挑选,达到整合信息的经济性以避免冗余。而“参与性”反映出与基本交流或感情因素以及瞬时话语输出情境相关的正值词。体现出信息的“整合与聚集”[21]24,反映着感情交互式内容及与之相对的高信息密度和准确的信息内容。同时,维度3涉及的语言特征包括wh关系从句和短语并列连词等整合信息型词汇语法模式(表5),从而将“高精度的内指照应”与“依靠情境的外照应”分离开[20]142。与其他语体(包括交谈和一般小说)更具情境照应的情况相比,维度3呈正分值的文本其信息具有极强的明确性,且具有较为显著的文本内在照应特性。

表5 维度3中典型共现语言特征

综合维度1与维度3的数据,两种文本的分值倾向总体趋同——维度1分值为明显负高值;而维度3分值为明显正高值,甚至高于公文的维度分值(M=7.43)。这表明两种文本均具有极高的信息密度,且信息结构明确,可从某种角度呈现出立法者的态度具有去语境化风格。

五、 讨 论

立法文本具有极强的明确性和复杂性,展现出较强的法律整体特征。不同于有关立法文本的“定式认知”[16]36(Stereotypical Perception),本研究发现两种立法文本的语言虽具有整体独特性,但存在文本间的差异性——法律信息的明确性和法律叙事的说服性。而这两点恰好能从法律本质层面加以解释。

王希曾从宪法的角度对法律本质进行讨论,认为从“权力”和“权利”的角度来看,近现代不同的国家体制之间的关键区别并不在于他们各自宣示的哲学理念是如何的不同,而在于它们如何“界定和保障”国家权力的公有性与正义性以及公民权利的普遍性和实效性[28]。本研究发现,立法语言信息的明确性强调法律的“界定”作用,凸显国家权力;立法语言叙事的说服性侧重法律的“保障”作用,用以论证公民的集体精神并保障公民权利。实际上,法律作为“界定和保障”的承载者,对法律信息本身的明确性和法律叙事的说服性提出了极高的要求。

(一) 法律信息的明确性——法律的界定作用

从法律界定的角度来讲,法律的目的之一在于保护人的利益[29],而人遇到的现象极其复杂多样;这需要法律条款在描述法律主体在施行法律行为时给予对情境与条件的充分描述和界定。综合维度1和维度3的数据,研究发现两种文本均具有高信息密度与高明确度的语言特征,表明立法语言信息的高密度与逻辑的明确性。实际上,立法语言不仅要能准确体现法律精神和立法意图,而且要能保证各条文之间或规定之间具有严谨的逻辑关系[30]。所以,立法文件的句式通常由四个基本要素构成[31],包括情境描述、法律主体、法律行为以及条件。

其中,情境描述与条件的构成涉及“限制因素”[13]23(Qualification)以及“条件”[32]。同时,长句在其句法边界之内含有大量的“限制因素插入语”[20]176(Qualification Insertions),即使该条款内含大量的信息要素。

表6 维度1中典型共现语言特征及例句

综合维度1和维度3的典型共现特征,这些限制因素和条件的连接词通常为短语并列连词、介词和wh从句(表6),以示文本内在照应和信息整合的特性,主要包括“under…”“with…”“inaccordancewith”“intheabsenceof”“besubjectto”和“takingintoconsideration”等。例句中斜体加粗的部分为法律条款中限制因素及条件,如例3明确规定了董事会可于何种情形下考虑何种因素后以何种目的进行资本积累,展现出明确性是法律文本表述的重要特征。

中国属于大陆法系,其基本特点在于以国家制定法为主,法律发现优先在制定法中展开。与美国立法相比,法律信息的明确性[12]172[33]在中国立法中表现得尤为明显。加之,从国家和社会稳定的角度来看,明确性作为法律信息稳定性的前提,使国家制定法中提供的明确法律信息符合人们对法治的稳定预期,其法律渊源具有明显的稳定性——通过语言确定下来的法律使得制定法成为普遍遵行的行为规范,以最终实现法律的公平与正义。

(二) 法律叙事的说服性——法律的保障作用

结合维度2和维度4的数据,中文立法英译本与美国立法文本均属于弱叙事性及弱显性说服话语,且其共现的典型语言特征(表7)推动了法律叙事论证过程的推理性和说服性。从法律保障的角度来看,中美两国的法律制度决定了法律文本叙事的说服性及其相应的法律语言特征。本文选取的美国立法语料为《美国法典(总汇)》,属美国联邦立法的官方文本,仅包含少量判例。就立法语言本质来看,这点与中文立法相似,侧重于立法的机构活动与通用规范[34],其主要目的在于提供法律保障和规约性法律法规。从两国立法文本功能及其语言特征角度来看,中美立法文本属于非叙事性话语文本。

实际上,中文立法英译本较美国立法文本更具叙事性,其主要原因在于英译本中的补充连词和从句标记是对中文立法文本中的叙事完整性进行了补偿。英文中的连词与从句标记被认为是作者隐形连贯认知的标志或隐形政治认知[35]的叙事模式。这种“隐形连贯”要求译者对认知完整性有清晰的把握,从而弥补翻译过程中的“认知空缺”[36]。

表7 维度4中典型共现语言特征及例句

例4中有关“legislativebill”的审议流程,立法者通过多条法律条款并列的形式将其逻辑流展现出来,其中译者将多条法律条款翻译为that从句,可视为对法律话语这一完整的叙事模式的推进和发展,尽管在这个过程中使用了不同的正负值语言特征使叙事模式更加完整;例5中对“theflag”的具体放置方位进行递进式描述,以说明建筑物内具体入口方位的具体放置规定。

叙述和论证与说服有着很强的联系,尤其在法律中叙述的存在往往服务于论证或说服,而非叙述本身[37]。加之,评估性that结构,即that从句可为评价和评估提供充分且微妙的手段以推动说服的展开[38],并非为法律文本对态度或评价的回避[16]194。美国立法文本因其维度4分值(M=-.45)约为均值,被称为“平衡性的说服倾向”[20]163(Balanced Persuasion Tendency)——这种说服性倾向加强了立法功能及其对应的易于接受和说服性功能。

普遍认为,美国的文字力量属于国家力量,因其授权自宪法而承载了法律全部的权利[39];也就是说,基于西方法律体系的常识,由文字形式确立的国家力量中最为重要的一种就是法律[40]。美国法律的源头源于美国联邦宪法,其核心问题是如何建立一个既有足够权威来保护和发展各州的共同利益,但又不损害各州主权和人民权利的全国性政府[28]77。美国的法律基于“集体精神”和“公共利益”[41],并将法律的阐释、尊重与忠诚视为“法律社团”[42-43](Legal Community)的一部分。加之,法律社团作为“民主国家的体现和榜样”[44],应试图以法律和正义反抗由身体暴力及其附属操控的暴虐统治;也就是说,“法律社团”的本质是伦理与说服,而非控制与暴虐。

六、 结 论

本文依托语料库的方法,通过自建的中文立法文本英译本和美国立法文本组成的可比语料库,从五个维度对中文立法英译本的翻译特征和美国立法文本的语言特征进行比较,发现:(1)立法语体与其他通用语体之间存在差异,反映出立法文本在语言特征及其功能方面具有其整体独特性;(2)两种文本各维度总体方向趋近但差异不均,均具有极高的信息密度,且信息结构明确;话语叙事性较弱,且具有弱显性说服性;(3)各维度之间因其共现的语言特征而存在联系——从事实上证明两种立法文本的语言虽具有整体独特性,但其整体功能存在文本间的差异性。

本文从弱叙事性与弱个性化、弱叙事性与弱显性说服性以及高信息密度与明确度三个视角阐释维度之间的联系与两种文本之间的异同,力图从法律角度对其深层原因进行探讨。通过对信息明确度和叙事说服性的讨论,本文从法律话语角度认为,立法语言作为法律界定和法律保障的承载者,对法律信息本身的明确性和法律叙事的说服性提出了极高的要求。因此,本研究对有关国家权力以及公民权利的语言界定和保障具有较强的理论意义,并对法律翻译实践起到借鉴与指导意义,为今后的法律话语的语体变异研究奠定基础。

[1]XU J,CROFT W.Corpus-based stemming using co-occurrence of word variants[J].ACM transactions on information systems (TOIS),1998,16(1):61-81.

[2]CHENG L,SIN K K.The ashgate handbook of legal translation[M].Oxford:Routledge,2014:13-27.

[4]LI S.A corpus-based study of vague language in legislative texts:Strategic use of vague terms[J].English for specific purposes,2017,45:98-109.

[5]CHENG L.Discourse and judicial thinking:A corpus-based study of court judgments in Hong Kong,Taiwan and Mainland China[D].Hong Kong:City University of Hong Kong,2010.

[6]CHENG L.Attribution and judicial control in Chinese court judgments:a corpus-based study[J].International journal of speech,language & the law,2012,19(1):27-49.

[8]KENNY D.Lexis and creativity in translation:A corpus based approach[M].London:Routledge,2014:2-31.

[9]BIBER D.Register as a predictor of linguistic variation[J].Corpus linguistics and linguistic theory,2012,8(1):9-37.

[10]EGBERT J.Publication type and discipline variation in published academic writing:investigating statistical interaction in corpus data[J].International journal of corpus linguistics,2015,20(1):1-29.

[11]TIERSMA P.Legal language[M].Chicago:University of Chicago Press,1999.

[12]GIBBONS J.Language and the law[M].London:Routledge,2014:47-173.

[13]BHATIA V.Analysing genre:language use in professional settings[M].London:Routledge,2014:26-27.

[14]CHENG L,SIN K K,ZHENG Y L.Contrastive analysis of Chinese and American court judgments[J].Critical approaches to discourse analysis across disciplines,2008,2(1):49-58.

[15]GIBBONS J.Forensic linguistics:an introduction to language in the justice system[M].Oxford:Wiley-Blackwell,2003:262-265.

[17]HOLMES J.The name and nature of translation studies[J].Translated,1972,2:67-80.

[18]TOURY G.Descriptive translation studies and beyond:revised edition[M].Amsterdam:John Benjamins Publishing,2012:33-47.

[19]ZANETTIN F.Translation-driven corpora:corpus resources for descriptive and applied translation studies[M].New York:Routledge,2014:7-39.

[20]BIBER D.Variation across speech and language[M].Cambridge:Cambridge,1988.

[21]BIBER D,CONRAD S.Register,genre,and style[M].Cambridge:Cambridge University Press,2009:20-31.

[22]BAKER M.Corpus-based translation studies:the challenges that lie ahead[J].Benjamins translation library,1996,18:175-186.

[23]XIAO R,HU X.Corpus-based studies of translational Chinese in English-Chinese translation[M].Berlin:Springer,2015:157-167.

[24]许家金.基于可比语料库的英语译文词义泛化研究[J].中国翻译,2016(2):16-21.

[25]MCENERY T,XIAO R,TONO Y.Corpus-based language studies:an advanced resource book[M].New York:Taylor & Francis,2006:264-285.

[26]尹明明.传播学视域中的外宣翻译研究——以《今日中国》(法文版)为例[J].浙江工商大学学报,2015(2):32-37.

[27]夏廷德.翻译补偿研究[M].武汉:湖北教育出版社,2006:68-69.

[28]王希.原则与妥协:美国宪法的精神与实践[M].北京:北京大学出版社,2014:2-77.

[29]梅傲.准据法选择的新方法:基于人本视角的研究[J].浙江工商大学学报,2016(1):64-71.

[30]毛淑玲,何家弘.立法的语言和逻辑规范分析——以刑事诉讼法为语料[J].人民检察,2009(23):14-17.

[31]COODE G.On legislative expression; or the language of the written Law[M].New York:William Benning and Company,2015:9-33.

[32]CRYSTAL D,DAVY D.Investigating english style[M].London:Longman,1969:193-217.

[33]TROSBORG A.Rhetorical strategies in legal language:discourse analysis of statutes and contracts[M].Princeton:Gunter Narr Verlag,1997:26-28.

[34]朱涛.民法典编纂中的立法语言规范化[J].中国法学,2017(1):230-248.

[35]JAMESON F.The political unconscious:narrative as a socially symbolic act[M].New York:Cornell University Press,2013:78-91.

[36]杨志亭.文学翻译中认知空缺的建构性补偿与再叙事评估[J].西南政法大学学报,2015(5):98-103.

[37]VAN ROERMUND G C.Law,narrative and reality:an essay in intercepting politics[M].Dordrecht:Springer Science & Business Media,2013:49-73.

[38]HEWINGS M,HEWINGS A.“It is interesting to note that…”:a comparative study of anticipatory ‘it’ in student and published writing[J].English for specific purposes,2002,21(4):367-383.

[39]BOWERS F.Linguistic aspects of legislative expression[M].Vancouver:University of British Columbia Press,1989:51-53.

[40]MELLINKOFF D.The language of the law[M].Oregon:Wipf and Stock Publishers,2004:4-9.

[41]王一安,陈许.个人主义价值观中的“集体精神”传统:美国早期文化思潮探究及其启示[J].浙江工商大学学报,2016(1):21-28.

[42]MATTILA H E S.Comparative legal linguistics:language of law,latin and modern lingua francas[M].London:Routledge,2016:40-43.

[43]COTTERRELL R.Law’s community:legal theory in sociological perspective[M].Oxford:Oxford University Press,1997:20-21.

[44]ISENSEE J.Staat und verfassung[J].Tradition,2003(15):128-132.