不同食品追溯体系对消费者福利的影响

廖媛红

(中国农业大学 经济管理学院,北京 100083)

一、引 言

随着一系列全球性的重大食品安全问题的爆发,消费者对食品质量与安全的信心逐渐下降,食品行业面临严重的信任危机。[1,2]为了解决这一问题,欧盟、美国、日本和澳大利亚等国家和地区已相继实施食品追溯体系,并将其作为从根本上预防食品安全风险的主要手段和重要政策工具之一 。食品追溯体系(food traceability system,FTS)是利用食品质量安全信号传递机制,将食品供应链全过程的信息衔接起来进行监控[3],有利于增加食品供应环节的透明度,缓解食品市场上信息不对称的问题;一旦发生食品安全问题,能够准确、快速地找出问题的根源并及时采取有效措施。为了应对国际市场的要求和确保国内食品安全,我国政府从2000 年开始逐步探索建立食品追溯体系。2010年10月商务部和财政部联合发布《关于肉类蔬菜流通追溯体系建设试点指导意见的通知》(以下简称《通知》),决定进行肉类蔬菜流通追溯体系的试点建设工作。至今已在35个城市开展了肉菜流通追溯体系建设试点工作,以提升流通环节食品安全保障能力,促进国民经济健康发展。

《通知》指出,我国的肉菜流通追溯体系实际上是利用一种“反弹琵琶”的机制来推进食品质量安全。即建立“倒逼”机制,加强宣传引导,促使消费者优先选择可追溯食品,调动企业建设追溯体系的积极性。消费者是可追溯食品的使用主体,其对可追溯食品的认知、态度和支付意愿以及消费行为等内在地规定了可追溯食品的市场需求。[4]而消费者的消费行为又是建立在消费者对自身福利变化评估的基础之上的。

此外,根据政府采取的政策差异,食品追溯体系分为自愿与强制两种方式。欧盟、日本和澳大利亚属于强制型,而美国和加拿大则属于自愿型。然而,学者们对于这两种类型效率的评判并无定论。Golan等(2003)[1]认为强制型并不是高效或最佳的政策工具,强制型的政府管理也可能是低效或不合适的。也有学者支持实施强制型食品追溯体系,自愿追溯体系的执行标准往往低于社会最优标准,政府应规定体系的标准并强制执行。

基于上述分析可知,在我国建立的食品追溯体系“倒逼机制”的指导下,分析消费者在在不同的食品追溯体系(自愿食品追溯体系和强制食品追溯体系)下的福利变化,至关重要。一方面可以确保消费者对可追溯食品的有效需要,另一方面有助于食品追溯体系类型的选择及相关制度的制定。

二、文献综述

目前,基于社会福利分析框架研究食品追溯体系的文献尚不多见。Meuwissen(2003)[5]设想了欧洲牛肉业三种类型的可追溯体系,并分析了可追溯体系所带来的潜在成本与收益,得出了可追溯体系对肉类质量安全具有正外部性的结论。此后,Diogo(2007)通过构造生产者剩余函数,比较研究了自愿型和强制型食品可追溯体系,认为当可追溯体系对社会的外部性为正且消费者需求和责任规制不能保证企业提供社会最佳水平的可追溯体系时,强制实施食品可追溯体系可能是一个不错的政策选择。山丽杰等(2013)[6]将垂直差异化博弈模型应用于食品可追溯体系研究,并研究了企业实施食品可追溯体系对消费者、生产者剩余以及社会福利的影响,也认为强制实施可追溯体系是必要的。然而,现有研究主要建立在对生产者剩余函数进行分析的基础上,对消费者福利的分析不够深入,因此所得结论具有片面性。

虽然当前国内外对于食品追溯体系消费者的研究成果丰硕,但几乎所有研究均集中在消费者的认知和行为方面。如针对消费者对于可追溯食品的认知[7,8]、支付意愿[9-11]和支付水平[12-14]等行为方面的研究。而针对食品追溯体系下消费者福利的研究极度缺乏。可借鉴的相关研究主要是对不同食品标签对消费者福利影响的分析。如Zhao等(2013)分析了在对转基因食品的自愿标识和强制标识体系下消费者福利的变化。[15]Awada和Yiannaka(2012)建立了一个基本框架来分析产地标签政策对异质性的消费者购买决策和福利的影响。[16]侯守礼(2005)分析了在不加贴标签、自愿加贴标签以及强制性加贴标签三种制度下,消费者对于转基因食品的消费行为, 讨论了不同条件对消费者福利的影响。[17]安增军和林昌辉(2010)分析了品牌商品给生产者和消费者的剩余水平或福利水平所带来的变化, 从而得出品牌商品可以提高生产者及消费者福利水平的结论。[18]许绘萍(2013)研究了农产品认证对消费者福利的影响。其结论认为:农产品认证化后,由于消费者的消费偏好差异得以满足,从而提升了消费者的福利水平。[19]

基于此,本文初步建立了一个在不同食品追溯体系下,消费者的福利分析框架,旨在探讨在无食品追溯体系、自愿食品追溯体系以及强制食品追溯体系三种制度下消费者福利的变化及其影响因素。为了更加贴近现实,在模型设定中,还将可追溯食品细分为低追溯食品和高追溯食品两种类型,突破了以往研究中将食品简单分为可追溯食品和不可追溯食品的二元划分,以期更加准确地探究食品行业实施可追溯体系的制度安排和追溯体系选择。

三、不同食品追溯体系下消费者福利分析模型

(一)模型基本假设

假设消费者具有异质性,每名消费者购买其喜欢的食品一个单位,仅占用其预算的很小一部分。市场上有四种食品:替代食品、不可追溯的普通食品、低水平的追溯食品和高水平的追溯食品。消费者的效用函数如下:

消费一单位的替代食品 Us=U-ps

(1)

消费一单位的普通食品 Ur=U-pr+qrT

(2)

消费一单位的低追溯水平食品 Ult=U-plt+qltT

(3)

消费一单位的高追溯水平食品 Uht=U-pht+qhtT

(4)

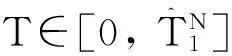

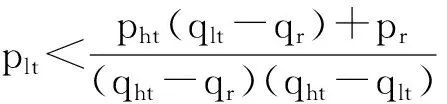

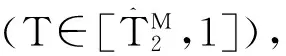

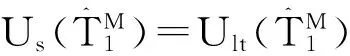

这里Us、Ur、Ult和Uht分别代表消费一个单位替代食品、普通食品、低追溯水平食品和高追溯水平食品的效用。U代表一单位该食品的基础效用。ps、pr、plt和pht分别代表这四种食品的价格,且ps≤pr≤plt≤pht。T代表消费者对食品信息特质偏好程度,T越大代表消费者越看中食品追溯信息,并将其看作产品品质的一个保证。这样的消费者愿意为可追溯食品支付更高的额外价格。以单位密度f(T)=1在T∈[0,1]区间正态分布。消费者的T值高则意味着他能从追溯水平高的食品中获得更多的效用,因此更愿意购买追溯水平高的食品。qr、qlt和qht是非负系数,称为品质提升系数,即认为该食品的信息对其品质提升的程度,且0 为了使得分析尽可能简单化,在产品市场不考虑任何市场力量的介入,即假设某种产品的价格上升,其他产品的价格不受影响,即使其市场份额会发生变化。因为可追溯食品的成本会通过价格传递给消费者,因此可追溯食品的价格会高于普通食品的价格。 (二)无食品追溯体系时消费者的福利 (5) (6) 方程(5)说明,只有替代食品的价格ps低于普通食品价格pr时,替代食品的市场份额才会占优,这是基于普通食品的品质要高于替代食品品质的假设之上的。方程(6)说明,普通食品的价格pr 图1 不建立食品追溯体系时消费者的效用 图1描述了消费者在无追溯体系下对食品的效用曲线、市场份额以及大致的消费者福利。当0 (三) 建立自愿型食品追溯体系时消费者的福利 当市场上建立了自愿型食品追溯体系,消费者则可以从替代食品、普通食品以及可追溯食品中进行选择。为了进一步深入分析追溯水平对消费者的影响,我们将可追溯食品分为低追溯食品和高追溯食品。 假设消费者正态分布在[0,1]区间,每个消费者只购买一单位商品,该商品的价格对其预算的影响可以忽略不计。各种食品的市场份额如下: (7) (8) (9) (10) 方程(7)~ (10)表明替代食品、普通食品、低追溯食品和高追溯食品的市场份额占优,必须满足的价格条件是: ps pht 图2 建立自愿食品追溯体系时消费者的效用 图2描述了消费者在无追溯体系及自愿追溯体系下对食品的效用曲线、市场份额以及大致的消费者福利。如前所述,在无追溯体系下,虚线a-b-c代表消费者最优的效用曲线,曲线下方的面积则大致代表消费者的福利。在自愿追溯体系下,曲线a-b-d-e-f代表在自愿追溯体系下最有效的效用曲线,曲线下面的面积则大致代表了消费者的福利。而a-b-d-e-f与a-b-c两条曲线之间的面积则说明了消费者在不同体系下福利的变化。 消费者福利增加的幅度则取决于模型中的参数设置。比如,提高低追溯食品的价格plt,会使得低追溯食品效用曲线整体下移,这将会减少消费者福利增加的面积I,并增加消费者对于普通食品和高追溯食品需求的数量。而增加高追溯食品的价格pht,也会减少消费者福利的增加面积I,同时增加消费者对低追溯食品的需求。而品质提升系数qlt和qht的增加可以看作是将效用曲线分别以U-plt和U-pht为原点逆时针转动,结果会导致更大的消费者福利增加。 结果1:从无追溯体系到自愿追溯体系的转变,会导致对追溯偏好高的消费者福利的增加,而对追溯偏好较低的消费者而言,其福利无变化。因此,这一转变会导致消费者整体福利的增加。可追溯食品价格越低,或者可追溯食品的品质提升系数越高,福利增加得越多。 (四) 建立强制追溯体系时消费者的福利 在强制追溯体系下,市场上的该食品均为可追溯的,因此消费者无法购买到普通食品。 假设消费者正态分布在[0,1]区间,每个消费者只购买一单位商品,该商品的价格对其预算的影响可以忽略不计。各种食品的市场份额如下: (11) (12) (13) 方程(11)~(13)表明替代食品、低追溯食品以及高追溯食品要拥有一个正的市场份额,必须满足以下条件: ps pht 图3 建立强制食品追溯体系时消费者的效用 图3描述了消费者在无追溯体系以及在强制追溯体系下,对食品的效用曲线、市场份额以及大致的消费者福利。当0 消费者整体的净福利变化则取决于模型中的参数设置。比如,增加低追溯食品的价格plt,会使得低追溯食品效用曲线整体下移,这将会增加消费者福利损失的面积D,以及消费者对于替代品和高追溯食品需求的数量。而增加高追溯食品的价格pht,将会减少消费者福利的增加面积I,同时增加消费者对低追溯食品的需求。而品质提升系数qlt和qht的增加可以看作是将效用曲线分别以U-plt和U-pht为原点逆时针转动,结果会导致更大的消费者福利增加以及更少的消费者福利损失。 结果2:从无追溯体系到强制追溯体系的转变,会导致对追溯偏好低的消费者福利的损失,以及对追溯偏好高的消费者福利的增加。当可追溯食品价格足够低,或者可追溯食品的品质提升系数足够高的时候,福利增加会超过福利损失,消费者整体净福利变化为正。 (五)从自愿追溯到强制追溯体系,消费者福利的变化 通过对无追溯体系、自愿追溯体系以及强制追溯体系三种制度下,消费者福利的分析,得到消费者的福利变化如下: 从无追溯体系到自愿追溯体系的转变,会导致对追溯偏好高的消费者福利的增加,而对追溯偏好较低的消费者而言,其福利无变化。因此,这一转变会导致消费者整体福利的增加。可追溯食品价格越低,或者可追溯食品的品质提升系数越大,消费者福利增加得越多。 从无追溯体系到强制追溯体系的转变,会导致对追溯偏好低的消费者福利的损失,以及对追溯偏好高的消费者福利的增加。当可追溯食品价格足够低,或者可追溯食品的品质提升系数足够大的时候,福利增加会超过福利损失,消费者整体净福利变化为正。反之,则会导致消费者的整体福利净损失。 如果食品追溯体系从自愿追溯体系变为强制追溯体系,则会带来消费者整体福利的净损失。这部分损失来源于对追溯偏好较弱的消费者的福利损失。低追溯食品的价格越低,消费者的福利损失越大;可追溯食品的品质提升系数越大,则消费者福利损失越小。 基于以上研究结论可知,从消费者福利的角度看,最优的制度安排应该是建立食品自愿追溯体系。在这种情况下,消费者根据自己的偏好选择自己愿意购买的食品,不会有福利的损失。同时,在建立食品追溯体系的时候也要尽量控制成本,以降低可追溯食品的价格;并提升可追溯食品的品质,以提升其在消费者心目中的印象,最终增加消费者的福利。 [1]Golan E, Krissoff B, Kuchler F, et al. Traceability for Food Safety and Quality Assurance: Mandatory Systems Miss the Mark[J].Current Agriculture, Food & Resource Issues, 2003(4):27-35. [2]Souza Monteiro D, Caswell J A. The Economics of Implementing Traceability in Beef Supply Chains: Trends in Major Producing and Trading Countries[R]. Paper Pesented at NAREA Annual Meeting, Halifax NS, Canada, June 20-23, 2004. [3]Souza Monteiro D M. Theoretical and Empirical Analysis of the Economics of Traceability Adoption in Food Supply Chains:[D]. US:the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst,2007. [4]徐玲玲.食品可追溯体系中消费者行为研究[D].无锡:江南大学博士学位论文,2010. [5]Meuwissen,Veltthuis,Hogeveen,et al. Traceability and Certification in Meat Supply Chains[J].Journal of Agribusiness,2003,(2):167-181. [6]山丽杰,等.实施食品可追溯体系对社会福利的影响研究——基于垂直差异化博弈的视角[J].公共管理学报,2013,(3):103-109. [7]Dickinson D L,Bailey D. Meat Traceability: Are U.S. Consumers Willing to Pay for It? [J].Journal of Agricultural and Resource Economics, 2002, 27 (2): 348-364. [8]韩杨.中国食品追溯体系的利益主体研究——基于北京市的实证调查分析[D].北京:中国农业大学博士学位论文,2009. [9]Angulo, A. M., Gil, J. M.,and Tamburo, L. Food Safety and Consumers′ Willingness to Pay for Labeled Beef in Spain[J].Journal of Food Products Marketing, 2005,(3): 89-105. [10]王锋,等.消费者对可追溯农产品的认知和支付意愿分析[J].中国农村经济,2009,(3): 68-74. [11]Ortega, D. L., Wang, H. H., Wu, L.,and Olynk, N. J. Modeling Heterogeneity in Consumer Preferences for Select Food Safety Attributes in China [J].Food Policy, 2011,36(2):318-324. [12]周应恒,等.消费者对加贴信息可追溯标签牛肉的购买行为分析[J].中国农村经济,2007(5):22 -32. [13]Zhang Caiping, Bai Junfei , Thomas I. W. Consumers′ Willingness to Pay for Traceable Pork, Milk, and Cooking Oil in Nanjing, China[J].Food Control, 2012,27:21-28. [14]吴林海,等.影响消费者对可追溯食品额外价格支付意愿与支付水平的主要因素[J].中国农村经济,2010,(4):77-86. [15]Zhao, L., et al..Consumer Welfare and GM Food Labeling: A Simulation Using an Adjusted Kumaraswamy Distribution[J].Food Policy, 2013,42: 58-70. [16]Awada, L.,A. Yiannaka, Consumer Perceptions and the Effects of Country of Origin Labeling on Purchasing Decisions and Welfare[J].Food Policy, 2012,37(1): 21-30. [17]侯守礼.转基因食品是否加贴标签对消费者福利的影响[J].数量经济技术经济研究, 2005,(2):64-73,94. [18]安增军,林昌辉.品牌对生产者及消费者福利水平影响研究[J].东南学术,2010,(2):83-90. [19]许绘萍.农产品认证对消费者福利效用影响分析[J].农业经济,2013,(12):127-128

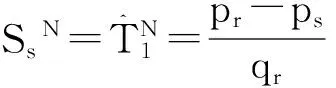

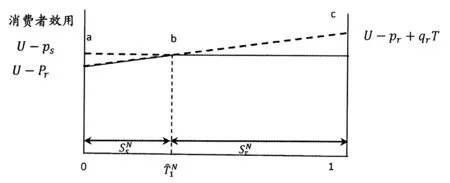

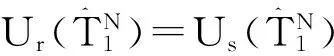

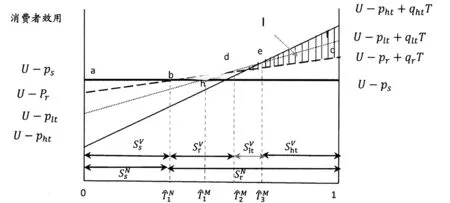

四、研究结论