石码镇,你能一直这么小着吗

小飞刀

石码镇,你能一直这么小着吗

小飞刀

漳州,僻处闽南一隅的小城。闽南金三角中,漳州没有厦门的知名度,也不如泉州那般张扬,一直只是默默地守在九龙江畔。建筑上看,漳州传统民居许多是白墙红瓦,并不如厦门鼓浪屿的番仔楼和泉州中山路上艳丽的红砖厝那样吸引眼球。闽南双城中,泉州像壮年的汉子,满身的活力而富有侵略性;漳州更像一个老者,静静地在骑楼下泡着功夫茶,积淀了岁月,不为外人知,也不欲为外人知。然而,漳州市地方政府却并不想让小城一直籍籍无名。

标志性建筑物——民国时候的中山亭

比如石码,漳州小城边,九龙江畔的一个小镇。丰沛的九龙江水曾经造就过它的水运辉煌。月港,明代辉煌的漳州古港,就在石码下游几公里处。月港没落之后,依托便利的水运,石码成为福建四大名镇之一。如今的石码,依旧保留着大片民国时建造的骑楼。石码骑楼,源于20世纪初期陈炯明在漳州的声势浩大的城市改造运动。那场旧城改造运动,骑楼建筑从漳州府城蔓延到下辖的石码、海澄等乡镇。

而石码,不仅仅是拥有骑楼的古镇。桶巷、漆街、碗街、竹棚街、打索街、铸鼎街、篾笼街、面炙街,这些旧时的街巷名,仿佛把我们带回那个手工业密集的明清老镇,江畔的高大货栈建筑仿佛还能看到民国码头上繁忙的装卸景象。老屋前的竹格子,还为古宅遮风挡雨,老人还在骑楼下,惬意地晒着冬日暖暖的阳光。这里有民国的石码,还有明清的石码、20世纪五六十年代的石码。

传统老屋

竹格子老屋

省级文物保护单位——杨氏大夫第

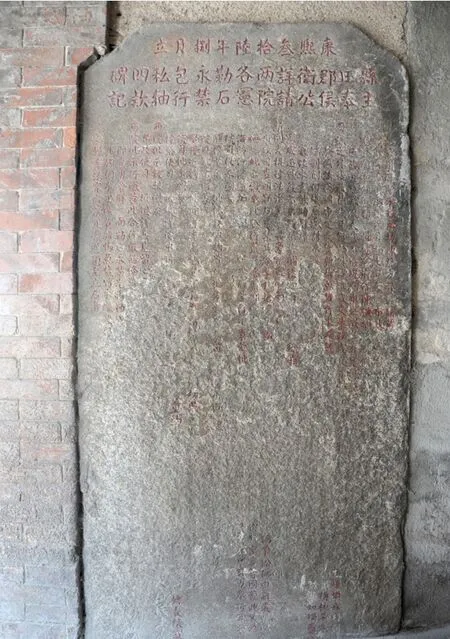

康熙三十六年禁包行私抽碑刻

然而,政绩不允许石码古镇这样惬意。它需要高楼大厦,它需要宽阔笔直的锦江大道,它需要漳州能与厦门比肩而立在九龙江口。它不需要低矮的竹格子老屋,不需要渐已干涸的内河古港,不需要沉静的闽南乡愁。一个个大红“拆”字爬上了和月港明代老街豆巷一样的后港老街,而这本是石码根本,是未来漳州能与泉州、厦门比肩的资本,是石码的闽南之根。

如今,旅行者的眼光正在从大城市转向特色鲜明的小城,未来的旅行者喜欢骑着自行车穿过窄窄的街巷,看时光流淌,岁月静好。沉静的漳州必将会吸引旅行者的目光。所以,漳州,请你再多一些耐心,不要等到旅行者到来时,你已不再是漳州。