基于专业需要的“计算机应用基础”课程教学改革与探索

——以山东轻工职业学院为例

杜世凤

(山东轻工职业学院 信息工程系,山东 淄博 255300)

基于专业需要的“计算机应用基础”课程教学改革与探索

——以山东轻工职业学院为例

杜世凤

(山东轻工职业学院 信息工程系,山东 淄博 255300)

“计算机应用基础”作为高职院校一门必修的专业基础课程,存在着教学针对性不强、重视统考通过率而忽视过程考核、与专业联系少等问题。通过分析目前该课程教学中存在的问题,从教学设计、教学内容、教学手段等方面进行改革探索。

计算机应用基础;分层次教学;教学改革

随着信息技术的快速发展和“互联网+”时代的到来,计算机技术在各行各业的应用愈来愈广泛,用人单位对毕业生的计算机应用能力提出了更高的要求。目前高职院校的所有专业在一年级都开设“计算机应用基础”课程,该课程作为各专业后续计算机类课程以及其他专业课程的基础课和工具,对于提高学生的信息素养与计算机应用能力具有十分重要的作用[1]。但是,如何针对各专业学生的特点和职业岗位的需要,真正做到“基础课程为专业服务”,是目前“计算机应用基础”课程教学改革的难点和重点。

一、 “计算机应用基础”课程教学存在的问题

我校(山东轻工职业学院)“计算机应用基础”课程根据专业需要,开设在一年级第一或第二学期,周课时皆为4课时。但由于军训和专业实习等原因,实际授课为56~72课时。该课程需要参加山东省统一组织的计算机文化基础考试,以通过考试为基本要求。由于信息技术的发展日新月异和学生素质的不断变化,该课程在教学过程中存在着一些问题。

1. 学生的计算机基础水平不一,教学设计缺乏针对性

目前我校学生主要来自于山东、贵州、甘肃等全国十几个省市,地区经济发展水平很不均衡;学生入学成绩从180分到500分,学生的基础差异很大。另外,我校部分专业属于文理兼收、春季高考和夏季高考同时招生,有的专业中有文有理,还有调剂过来的艺术类学生,学生组成较为复杂。这些因素使得学生的计算机应用基础水平和学习能力、学习态度等参差不齐。笔者在问卷调查中发现:经济发达地区学生的计算机应用基础水平相对于经济欠发达地区学生高;理科生在数据处理方面掌握较好,而艺术类学生在版面设计方面稍强;男生对网络应用和计算机配置较为熟悉,女生的文字和表格处理较为细致。在实际教学过程中发现,计算机基础较好的学生感觉教学内容简单,上课难免不专心,玩手机等现象时有发生;而部分基础较差的学生学习能力和自我管理能力较差。因而统一的教学设计造成了基础好的“吃不饱”、基础差的“吃不了”的局面,不能充分满足各个层次学生的实际需要,也给上课秩序带来了一定的影响。

2. 课程教学目标统一化,教学定位缺乏专业性与职业性

“计算机应用基础”作为我校所有专业的一门基础课程,其教学目标统一定义为:使学生熟悉计算机的硬件组成和功能;掌握操作系统的功能和应用;能熟练地应用Office软件;会进行网络配置,能通过网络获取信息资源,并能保护计算机和网络的信息安全等。经调研,我校各专业在后续的课程体系中都有相关计算机类课程,如设计类与工程类专业的CAD及应用,商贸类专业的商务办公自动化,财会类专业的Excel在财务管理中的应用,计算机类专业的Office高级应用等,都以“计算机应用基础”课程为基础,同时该课程的教学以通过省级统考为教学目标。教师通过统考样题演示、介绍基本操作,学生上机练习的操作案例也是历年的考试题目。教师为了能够使学生通过考试而教,学生为了通过考试而学,与专业没有任何联系,与工作岗位的需求结合几乎为零。因而该课程的教学定位未能真正体现“基础课程为专业服务”的高职教育基本理念。笔者在企业调研中也发现,毕业生对不同类型文书格式的设置及打印要求等都不甚了解,给工作带来了一定的影响。

3. 教学硬件更新慢,课程内容缺乏实用性与先进性

目前我校部分机房设备陈旧,“计算机应用基础”课程教学内容为Win 7和Office 2010系列软件的基本操作。据笔者了解,学生在高中阶段的信息技术学业水平考试的主要内容就是Win 7和Office 2010。目前市场主流操作系统为Win 10,Office系列已经有了2017版。虽然基本操作的差异不大,但对于学生而言,现在学的内容都已经被淘汰,三年后使用的概率更小。现在的学生对新事物的接受能力比较强,喜欢追逐潮流。拥有电脑的学生有一半以上使用Win 10,安装使用Office 2016及以上版本的占89%。另外,由于课时的实际需要,一些较为实用但不是考试重点的内容,如信息的搜集与网络安全等往往一带而过。所以,目前“计算机应用基础”课程的教学内容跟不上计算机技术的发展和学生未来职业发展的需要。笔者在企业调研中了解到,有的企业由于部分毕业生不能很好地利用网络搜集同行业企业的信息,而对学生的计算机应用水平提出了质疑。

4. 以省级统考为重点,考核方式缺乏科学性

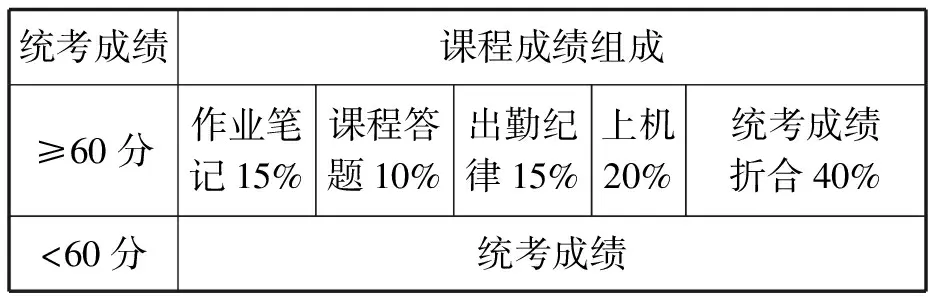

“计算机应用基础”为考试课,学生需参加山东省统一组织的计算机文化基础考试。考试形式为闭卷机试,共100分,60分为通过。课程成绩评价以百分制,采用平时成绩与统考成绩相结合的评价方法。成绩折算方法[2]见表1。

表1 “计算机应用基础”课程成绩评价表

在省统考中,客观题为30分,操作题为70分。由于操作题考试重点相对集中,在实际上课过程中,为了提高通过率,教师强调的是操作题。一般只要通过统考,该课程就通过。因而平时作业、课堂答题与上机操作都是以统考样题为基础,考试范围外的内容几乎不作要求。而考试范围有着很大的局限性,且近几年中未有变化,所以即使通过统考,也并不代表其掌握了计算机的基本操作。笔者曾指导过历届毕业班的毕业设计与毕业答辩,有些学生的毕业论文格式编排与答辩PPT制作得非常粗糙,说明该考核方式不能全面地反映学生对计算机知识的掌握和运用能力。

5. 任课教师组成复杂,课程教学研究少

随着招生数量的增加,“计算机应用基础”课程任课教师的需求量较大。目前该课程任课教师主要由计算机专业的专任教师、校内兼课教师和少量外聘教师组成,人员较为分散,教师之间缺乏交流,各自为政,在教学设计和教学安排上因人而异,甚至出现同一专业不同任课教师的教学安排不一致的情况。同时专任教师存在着专业课优先的原则,兼课教师和外聘教师根据临时需要选聘,因而师资队伍不能相对稳定。虽然教师的教学能力都能胜任该课程的教学,但在教学研究上投入甚少。另外,教师与学生的沟通交流较少。这些因素导致任课教师对不同专业的计算机知识需求把握不足,对学生已有的计算机水平了解不够,重视的仅仅是通过率,很难做到因材施教、因需施教。

二、 基于专业需要的“计算机应用基础”课程教学改革

根据高职学生的特点,本着“基础课程为专业服务”的基本理念,笔者从优化教学内容、分层次教学设计、组合教学方法等方面对“计算机应用基础”课程教学进行了改革探索。

1. 基于职业岗位能力需求,序化教学内容

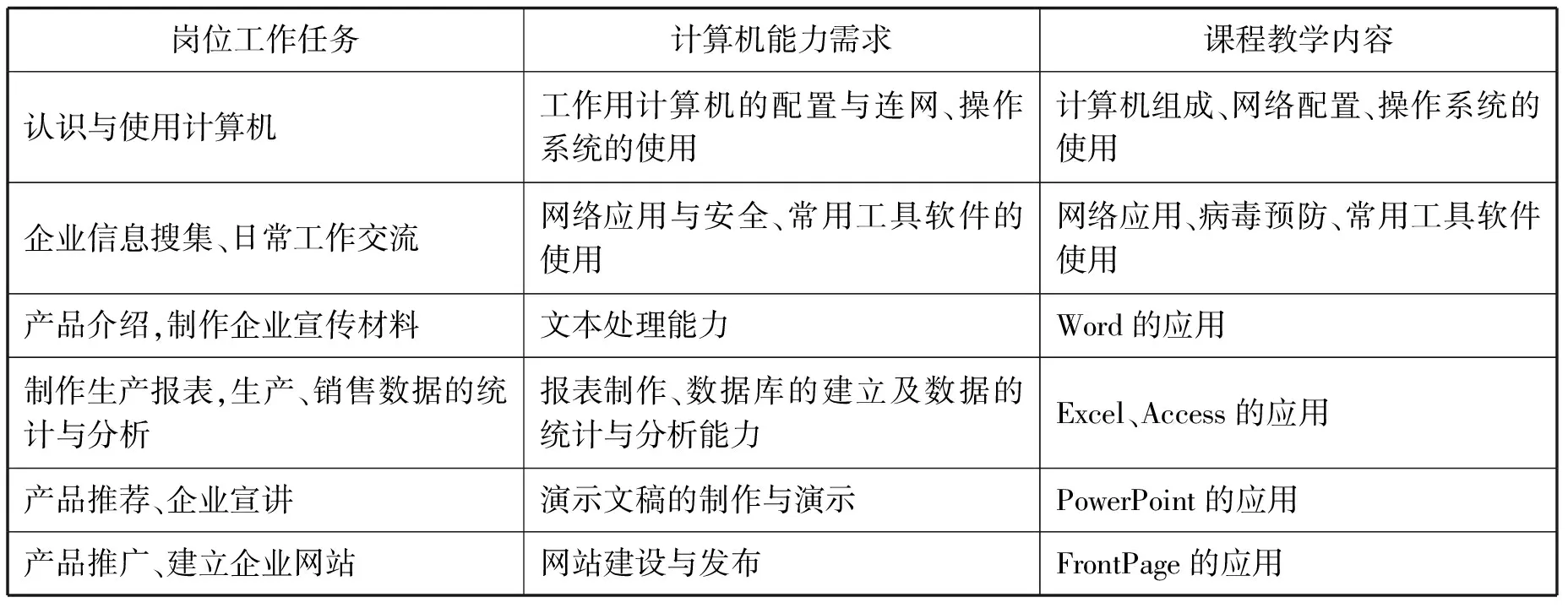

通过企业调研,了解不同专业的不同工作岗位对计算机应用能力的要求,序化教学内容。据笔者调研,非计算机类专业学生就业一般企业的岗位工作任务对计算机应用能力的需求与“计算机应用基础”课程教学内容之间的关系如表2所示。

表2 岗位工作任务、计算机应用能力需求、课程教学内容之间的关系

同时,结合基于工作任务的实际需求,可以将该课程与后续雷同的相关计算机类课程教学内容优化整合,必要时可适当增加课时。如财会类专业可以将“计算机应用基础”与“Excel在财务管理中的应用”整合为“计算机在财务管理中的应用”,计算机类专业可以取消该课程而直接开设“计算机高级应用”,周课时可适当增加,或采用分学期授课的方式。

2. 摸清基础,因材施教,分层次组织和进行教学设计

为了使不同基础学生的计算机应用水平都得到充分提高,可通过问卷调查和摸底测试等方式了解学生的学习背景和实际水平,并根据重组后的教学内容分层次进行教学设计。这里的分层次有两方面含义:(1)分层次组织教学,即在学生军训期间(或期末),对本学期(下学期)开设“计算机应用基础”课程的学生进行调研、测试和分析,将学生分为A、B两个层次,分班级、分层次组织教学(A班为较高层次,B班为较低层次)。(2)分层次教学设计,即在满足统考需要的前提下,结合专业实际将教学内容设计为两个层次,一个是基于日常事务处理的计算机基本应用能力的教学设计,另一个是基于工作任务需要的计算机高级应用能力的教学设计。如“Excel的应用”这部分内容,基本层次设计为“报表的制作及数据的简单计算”,高级层次设计为“报表制作和数据计算、统计与分析”。在具体操作中,较为理想的是分班级实施教学。如果分班不易,任课教师可以将不同水平的学生划分为不同的学习小组,在具体的教学过程中实施分层次教学,从而使基础差和基础好的学生都得到提高,满足职业教育全面发展的基本要求。

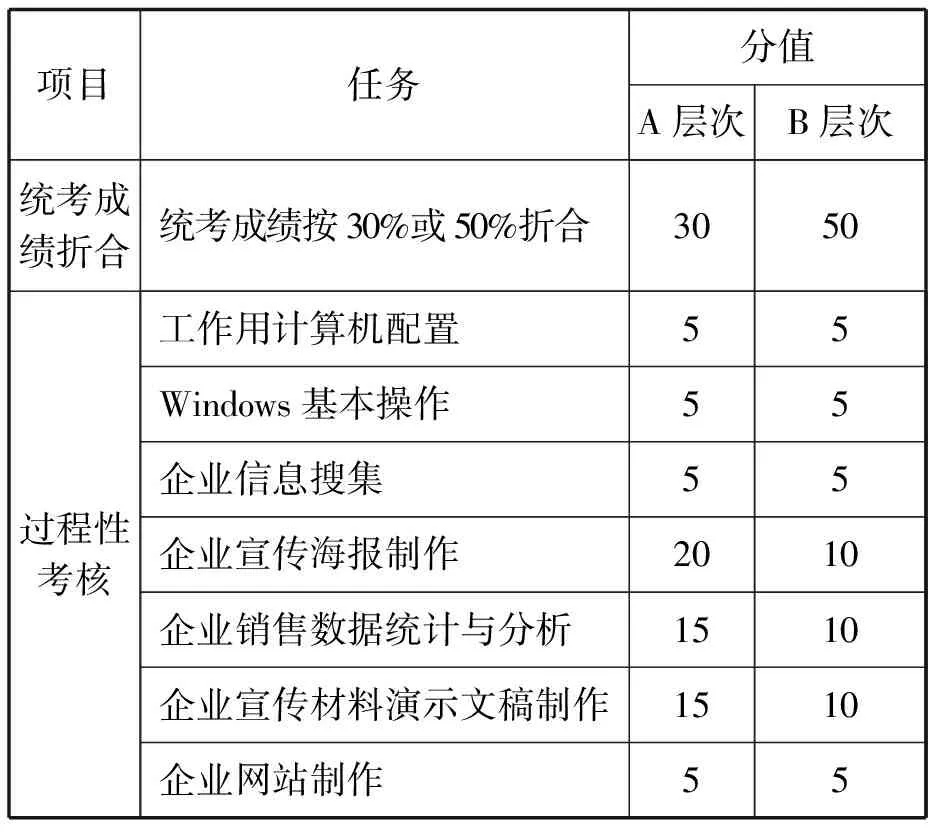

3. 弱化统考,强调应用,建立分层次基于过程的课程考核评价体系

目前计算机作为一种通用工具,基本的信息处理能力是必需的,而能否应用计算机基础知识为专业服务、处理和解决实际的工作任务应该作为考核的重点。所以在课程考核评价时应重视应用性,针对不同专业建立基于过程的课程考核评价体系。如财会类专业相对于其他专业,应该增加“Excel的应用”部分考核所占比重。如果采用分班级分层次授课,必须采用分层次的成绩计算办法。例如,A班的课程总成绩=过程性考核成绩(70%)+统考成绩折合(30%);B班的课程总成绩=过程性考核成绩(50%)+统考成绩折合(50%)。具体的评价考核见表3。在每个具体任务的过程性考核中,根据任务的完成情况和展示汇报情况进行综合评价。

表3 “计算机应用基础”课程评价考核表

4. 多种教学方法与手段有机组合,强化学生的职业技能培养

目前我校的“计算机应用基础”课程教学全部在机房进行,完全实现了教、学、做一体化。在教学过程中,除了使用任务驱动、演示教学、分组教学等常规教学方法外,更多的是采用微课、网络教学平台或微信等手段,以激发学生的学习兴趣。

(1) 微课教学。当今学生的精力集中时间较为短暂,较长的教学视频很容易使学生厌倦。所以可将知识点制作成短小的微课,满足不同时期的教与学的需要。如在课前供预习用,使学生了解知识点的基本操作,课中与课后可供学生随时观看,查漏补缺,满足不同层次学生的学习需要,强化学生的技能培养。

(2) 网络(微信)教学[2]。学生对新事物的接受能力较强,喜欢用手机上网或聊天,所以可以建立基于手机应用的网络课程或微信群,将所有教学材料放在网络课程或微信群中,并引导学生查找、使用自己所需的信息。这不仅可以提高学生的网络应用能力,满足不同层次学生随时学习的需要,更重要的是可以建立网络交流平台,强化教师之间、教师与学生之间以及学生与学生之间的交流与沟通,以提高教学质量。

三、 结语

我校“计算机应用基础”课程的教学改革,经过教学团队多年的探索,逐步实现了从“单纯的追求考试通过率”到“更好地为专业服务”的本质改变,取得了一定的教学效果。随着教学设施的升级换代,教学内容将不断更新。但在根据不同专业的需要,开发满足学生特点和职业需要的任务设计,编写合适的教材,开发基于手机应用的课程APP等方面,尚需进一步加强研究。

[1] 杨勋.基于项目驱动的计算机文化基础教学方法[J].电脑知识与技术,2011(8):1847-1849.

[2] 刘仰华,孟英杰.计算机应用基础实训教程[M].东营:中国石油大学出版社,2013.

[3] 贾丽娜,张猛.微信下计算机文化基础自主学习模式的建构[J].科技广场,2014(7):138-141.

杜世凤(1970—),女,山东烟台人,副教授,硕士,研究方向为计算机应用技术和纺织工程。E-mail:sddsf0910@163.com

G712

A

2095-3860(2017)06-0499-04

姚时斌)