文人之侠的崛起对中晚明文学的影响

蒋 勇

(西南大学 文学院,重庆市 400715)

文人之侠的崛起对中晚明文学的影响

蒋 勇

(西南大学 文学院,重庆市 400715)

中晚明是文人之侠日渐崛起的关键时期。无论是文人尚侠的数量与规模,还是文人交往中对“侠”精神的认同,都显示了较之以往更为集中和典型的态势。“侠”成为文人一种颇有影响力与认可度的品质,进入文人的精神内核。中晚明文人之侠的崛起,推进了明代求“真”尚“情”文学思想的演进,成为多元思想并存中重要的一极。

文人侠;侠性;狂侠;《列朝诗集小传》;武侠

涉及明代文学与侠的研究,就现有成果而言可概括为两个方面:一是文人心态中对“侠”性的挖掘;二是对具体文学作品中侠客形象、侠义精神的探讨。明代文人心态的研究是古代文学与文化研究之重镇,明代中期以来的社会巨变,促使文士心态产生了巨大变化,其中一个不容忽视的因素,就是中晚明文人与“侠”的关系。1924年,郭沫若为泰东书局版《阳明全书》作序,后来修改为《王阳明礼赞》,指出王阳明与“侠”的关系,认为“他的任侠气概是他淑世精神的根株,他的骑射、词章是他武功、学业的工具”[1]。韩云波将这种精神视为“向外推衍,并形成其人格气质理想的独特之处”[2]。左东岭将由“狂”而“侠”总结为王门后学的典型心态,其集中代表是泰州学派,“明代的学术潮流中与士人群体的人格心态上,都曾留下过泰州学派深深的思想痕迹”[3]378,使中晚明广大士子“无不带有泰州学派出位之思的狂侠色彩”[4]。罗宗强视士人侠性为一种“另类”,认为李贽、何心隐等人的狂怪行为是结合了圣人情结、侠者人格所表现出来的独立与自信,是统一了“狂”“侠”“妖”“圣”这几个层面的性格因素[5]。陈宝良从广阔的社会视角分析了“儒侠”“儒盗”以及儒、侠、盗三者的交互关系,揭示了他们在明代“社会流动”中所起到的“明证”意义[6]。对文学作品中侠客形象与侠义精神的研究,陈广宏以游侠形象、游侠精神为中心探讨了明代文学的“小传统”[7];王立对明清通俗小说中侠文化与武功崇拜、侠盗伦理与侠情侠义进行了母题式研究[8];张志和将明清长篇小说中的侠形象归结为张扬古道侠风、惩恶、未脱世俗羁绊等几种类型的“义侠”[9];韩云波认为明代侠义小说作为“古典前武侠小说”中的一期,虽涉及中国文化的“忠义”传统,但实际上阻碍了真正“武侠小说”的出现,直到民国年间才冲破这一伦理局限[10]143。

通过对上述学术史的梳理发现,关于明代文学与侠的研究有以下特点:其一,关于明人侠性心态的研究,个案研究居多,多以阳明后学、泰州学派等一些“异端”思想家为中心;其二,涉及侠与文学的研究,主要集中于通俗小说这一文学样式,多是小说母题、形象及结合历史形态与文学形态的侠的交互式分析;其三,关于文人侠性与文学思想关系的研究尚显孤立,虽有何宗美先生关于中晚明山人侠[11]、李贽与侠[12]等个案的分析,探讨侠性对其文学思想的影响,仍感意犹未尽,文人侠性与明代文学思想共性的把握,仍需进一步拓展研究范围。通过对既有研究成果的把握,要进一步追问,明代究竟有哪些可以称得上是“文人之侠”的文士,其数量如何?文人之侠又都出现在明代的哪些时期?这种文人与侠性的结合,促成了明代文学思想怎样的转变?基于上述问题,本文以中晚明文人之侠为对象,分析“侠”对文人品格的影响,将“侠”作为中晚明文学思想转变的动因之一,为理解明代文学思想转变提供借鉴。

一、文人之侠的崛起

中晚明是文人之侠崛起的时期。以钱谦益《列朝诗集小传》(以下简称《小传》)为例,其中直言文人豪侠重义、击剑走马、“有河朔侠士之风”[13]487的豪杰文士有近90人之多。从时间分布看,《小传》所载有“侠”名者,除8人生活在元末明初之外,其余78人皆活跃于弘治之后的文坛(详见表1)。具体到他们的生活时段,则均匀分散于中晚明各时期。由此可见进入明代中期以后,文人豪侠重义者日渐增多,文人侠之崛起成为贯穿中晚明文坛的一个重要现象。

表1 明代文人之侠活跃时期分布表

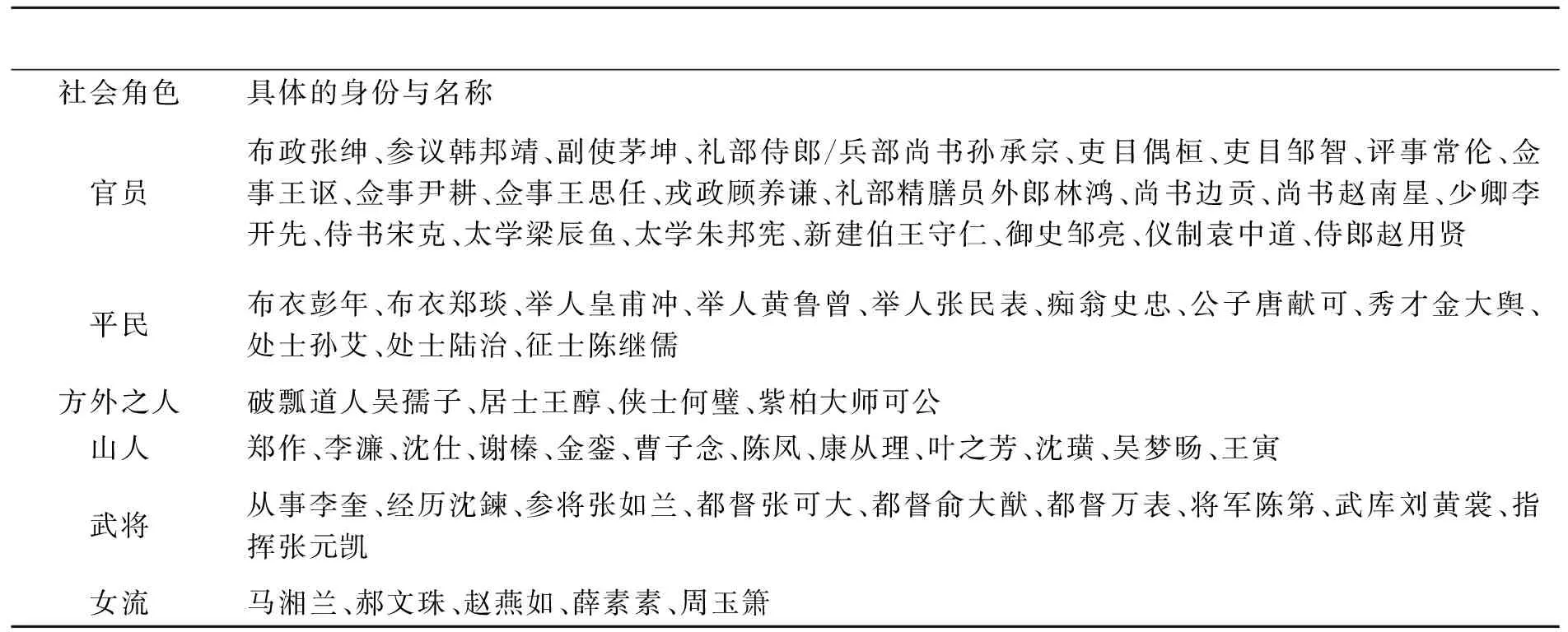

表1集中反映了《小传》所载明代文人之侠的情况,除此之外,散见于史传、别集、笔记、小说等有任侠之举或尚侠之论者,尚有唐顺之、江盈科、汪道昆、孙奇逢、吕坤、汤显祖等,而诸如有“王门左派”之称的泰州学派“狂侠”精神及晚明不作“圣”而欲作“侠”的李贽“异端”精神,更是将“狂”“侠”“异端”等精神注入中晚明文人品格之中。明代中后期有着庞大的尚侠文人群体,涉及明代社会各阶层,“文人之侠”甚至成为超越社会地位的以“侠”为纽带的遍及各社会领域的文人群体。《小传》对中晚明文人之侠的社会身份进行了归类,如表2所示:

表2 明代文人之侠社会身份分类表

以上表明,文人之侠遍及明代中后期各社会阶层,从《小传》看,有以下几个特点:

第一,官员是文人之侠出现较多的群体。这与古代文人多入仕的社会现实密切相关,也与钱谦益对文人社会角色的定位有关,如王守仁、梁辰鱼、袁中道等人在文学思想史上都是将其定位成思想家、文学家的,但就社会身份而言又不能忽视其官员身份。具体到文人之侠的官阶大小,有官居高位“公忠强直,负意气,重然诺,有燕赵节侠悲歌慷慨之风”[13]554的吏部尚书赵南星,有年三十“仗剑游塞下,历亭障,穷阨塞”而对朝廷“媛媛姝姝,俯躬低声,涵养相体,谓之女儿官”[13]552不以为然的礼部侍郎、兵部尚书孙承宗,也有“负才自放,不为吏道所拘”[13]624的地方知县王一鸣。可以说,从掌控中央行政大权的高官到遍及四海的地方小吏,皆有文人之侠的身影。

第二,平民文人展现了文人之侠的多样化特点。平民文人有最底层的布衣、举子、秀才,也有才德兼备却拒不做官的“处士”“征士”;有“性豪侠不羁,负气高抗”[13]348的痴翁,也有家学渊源深厚的唐顺之的孙子唐献可[13]472。处于民间文化立场的“侠”精神,孕育了一批文能“博综群籍”[13]411、武能“引弓破的”的平民文人之侠[13]611。他们能接触到社会底层和民间思想,受到“侠”的深刻浸染。这里有游走于社会底层,刚正不阿、洒脱为人的史忠[13]348;有“少磊落,嗜读书……家徒壁立,所交多贤豪长者”[13]475,虽无功名,甚或生存为艰,却依然保持着理想与壮志的布衣彭年;有“豪于布衣,任侠遨游闽中”[13]530的布衣文人郑琰;有“好骑射,通挟丸击球、音乐博弈之戏,吴中文士与轻侠少年,咸推为渠帅”[13]411的皇甫冲。他们多有年少任侠、放浪不羁的成长经历,却又常常沉沦于“腰间宝刀悔未试,箧里阴符懒将读”[14]的现状,他们负其气、持其守,秉持兀傲自放、光明磊落的、翩然具有侠气的文人品格。

第三,文人尚武、武将习文的风气催生了一批武将文人之侠。文人尚武表现为文人的侠客化,明代还有另一种现象即是武将的文人化,这种双向运动产生了文武合一也即文侠与儒将的增多。明代中期以后,文武异途,甚或重文轻武[15],产生了一批崇文善诗的武将与儒将。作为游走于文人与武将之间的将军,陈第“为学官子弟”,俞大猷“招致幕下,教以古今兵法,南北战守方略,尽得其指要”,并“劝以武功自见,曰:‘子当为名将,非一书生也’”,在掌兵论战上陈第“慨然有长驱远略之志”,但俞大猷死后“边事溃废,督府私人,行贾塞下,侵冒互市金钱”,陈第虽“力持之”,但“督府恚”,无奈之下他发出感叹“吾投笔从戎,头须尽白,思倾洒一腔热血,为国家定封疆大计,而今不可为矣!吾仍为老书生耳”,最后“卒为名儒以终”[13]542。宁波卫世袭指挥佥事万表读书学古,其学出自阳明门下[16]卷15,浙中王门学案五,p310,其后世子孙亦皆为儒将。武将崇文、文武合一的文人,受职业影响,更是多具侠风,如锦衣卫从事李奎“雅善诗,跌宕自豪”[13]510,张元凯“少受毛氏诗,折节读书,改而从戎”[13]522,兵部员外郎刘黄裳“交通轻侠,结纳其豪杰,所至走马击剑,酾酒悲歌,以古豪杰竖立自负”[13]616。武将文人既有文人投笔从戎者,也有武将崇文者,两者共同促成了一批文武合一、重气任侠的文人之侠的产生。

除此之外,还有道、僧[17]、居士、山人等方外人士的文人之侠,以及女郎、名妓等任侠女性文人的存在。由此可以看出,文人之“侠”或“侠”的基因进入文人品格,已从“民间”“非官方”认知而进入社会各阶层,超越了朝野、男女和文武等界限。相反,身处朝廷之中具有官方身份的文人之侠却是一个相当庞大的群体,文人多有入仕倾向,所以文人官员数量较多也很自然,但如此之多的文人官员对“侠”存有崇尚心理,足以证明“侠”在明代文官体系中已形成影响力。一方面,“侠”是文人心态中不可或缺的文化心理,文人尚侠在明代特别是中晚明具有普遍的吸引力;另一方面,“侠”的影响力借助文人之势突破了民间与官方的隔阂,成为一种广泛的影响力。

中晚明文人尚侠还表现在文人交往中,反映了文人之侠的群体化倾向,形成以“侠”为重要元素的文人社会。具体表现为文人唱和、文人结社、文人讲学的“侠”特征。吴中四才子作为吴中文人的典型代表,行为多放荡不羁,甚至不乏狎妓一类风流之举,但他们却常以“侠”自居,以“侠”之名唱和。唐寅《侠客》诗曰:“侠客重功名,西北请专征。惯战弓刀捷,酬知性命轻。”[18]3301全然看不到一个放荡不羁的“吴中纤儿”形象,他的好友祝允明、徐祯卿皆有类似诗篇。如祝允明《宝剑篇》:“我有三尺匣,白石隐青锋。一藏三十年,不敢轻开封。”[18]3320《侠少》:“三游本豪武,七贵原骄惰。腰间血匕燿,头上金丸过。”[18]3322又如徐祯卿,创作了大量如《结客少年场行》[18]3354、《从军行》[18]3354、《游侠篇》[18]3360、《少年行》[18]3364等反映行侠仗义、驰骋沙场的尚侠诗歌。他们在自比侠客的同时,互称对方为“侠”,如徐祯卿称颂唐寅曰:“唐伯虎,真侠客。十年与尔青云交,倾心置腹无所惜。”[18]3374可见文人之间的交往已将“侠”视为一种具有魅力的品格,在诗情文墨之外更有侠义的认同。

以“侠”为纽带的文人交往,突破了文武、男女、凡俗等传统观念。锦衣卫经历沈鍊与锦衣卫从事李奎,二人皆文雅善诗,“两人深相结纳”[13]510,沈鍊又“与陈鸣埜、徐文长为义气之交”[13]508,他们的交往完全磨灭了文武之殊途,是以“侠”“义”之名聚合起来的文人交往圈。金陵妓赵燕如“性豪宕任侠,数致千金数散之。与名士朱射陂、陈海樵、王仲房、金白屿、沈勾章游”[13]508,沈勾章为其作传,赞曰:“赵不但平康美人,使其具须眉,当不在剧孟朱家下也。”[13]508妓女马湘兰“性喜轻侠,时时挥金以赠少年”[13]765,湘兰之侠名流传之久,莆田文人姚旅过其故居,诗云:“女侠名徒在,江神佩已虚。销愁不道酒,留恨若教除。”[19]江盈科称赞不畏死而有节义的“昌平妓”说:“若妓者,可谓奇女子哉!彼临利害死生,轻弃其主以去,有愧于妓者不少矣。”[20]卷3,皇明十六种小传·侠,p873作为方外之人的僧、道、山人并没有因其群体的隐匿性特征而孤立,与世俗之人亦有密切往来。山人谢榛“喜通轻侠……嘉靖间,挟诗卷游长安……诸公皆多其谊,争与交欢”[13]423,其中就有锦衣卫从事李奎,《小传》载其“雅善诗,跌宕自豪,从齐人谢榛游,倾动诸公卿”[13]510。凡俗间的侠性交往,汤显祖也可作为一例,左东岭曾提到汤显祖尚侠有“遗传的因素,但更重要的应该是其所处地域心学的广泛流行”[3]626,作为王门左派的泰州后学,其狂侠精神对汤显祖的熏染是显而易见的,而与达观和尚的交往则是促使汤显祖思想成熟的关键。豪放任侠、性情火爆的达观和尚,作为“对汤显祖思想影响最深的人”[21]前言4,其“志气雄放,不可羁勒。年十七,仗剑游塞上”[13]700的侠性人格,就是引起这些文人之侠突破凡俗而产生共鸣的纽带。

文人结社和讲学的侠义化,在明季的表现也较为突出。孙奇逢“修武备,兴文学”而以军事结社[22]42,常州“关社”[22]76效仿刘、关、张桃园结义而皆以文学结社之名行“侠”之实。关于明代讲学的侠义化,王世贞《嘉隆江湖大侠》指出:“嘉、隆之际,讲学者盛行于海内,而至其弊也,借讲学而为豪侠之具,复借豪侠而恣贪横私风,其术本不足动人,而失志不逞之徒相与鼓吹羽翼,聚散闪倏,几令人有黄金、五斗之忧。”[23]附录143这种任侠讲学与结社风气的发展,明末东林党人可以作为最典型的代表,以至于后人论及东林忠义之举而溯源讲学之风时说:“自天启以迄崇祯之末,其间忠节之士接踵而出,不可谓非讲学之力也。”[24]卷2,顾宪成传,p199

综上所论,明代中期以后文人之侠崛起,文人之间因“侠”结缘、以“义”交往,“侠”作为一种精神纽带拉近了文人之间的距离。作为一种具有吸引力和认同感的文人性格,“侠”令文人互相仰慕、声气相求,文人因“侠”而形成文侠群体,并形成一种社会性格,呈现出独具特色的“侠”性人格,迥异于当时虚伪、软弱的士风习气。

二、中晚明文人的侠性人格

中晚明文人的侠性构建,肇端于“心”“身”等问题的讨论。问“心”求“真”、寻求真我、“圣”“狂”抉择,是中晚明文人不断探寻的主题,也正因如此,文人之侠具现为几种“异端”人格。

(一)任“心”而“侠”——中晚明文人对“真我”的追寻

在理学背景下的天人关系中,人性受到巨大束缚。任“心”而“侠”是中晚明文人思想解放的一个重要方式,在对“真我”的追寻中,文人品格焕发出新的活力。王学崛起让这股思潮有了理论支撑,“心”解放了文人的“侠”性。在中晚明的历史舞台上,可以看到有一大批人突破了“名教”束缚,步入狂侠左派之流。以“心”论是非固然会走向“狂”,但中晚明儒学现实却需要“狂”的精神,这种“狂”带有“侠”的色彩。王阳明论“狂者胸次”说:“我在南都以前,尚有些子乡愿的意思在。我今信得良知真是真非,信手行去,更不着些覆藏,我今才做得个狂者的胸次。使天下人都说我行不掩言也罢。”[25]卷3,p116秉持自己的良知之心,不去苟同甚至冲破既有的“道”“理”格式,需要这种“狂者胸次”在“心”的内在约束下,文人只要本乎“心”,就可以寻求不同的自我解放道路,侠的自由意志就是一种很好的选择。

以“心”作为自我价值判断的标准,既否定了一切外在权威,又寻得了一种凡、圣之间的可能——这就是“侠”。“夫学贵得之心。求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也,而况其未及孔子者乎!”[25]卷2,p76在“心”的构建中,王阳明消解了孔子的权威性,拉开了圣凡平等的序幕。在阳明心学的引导下,童心、真我、真心等理论相继而生。李贽针对当时宗道、宗经的虚伪道学主张提出“童心说”:“夫童心者,真心也……若失却童心,便失却真心;失却真心,便失却真人。”[26]卷1,童心说,p92继而又有江盈科之“真我说”,主张“人生自有真我,徇其非真我者,而真我乃丧”[20]卷14,丧我雪涛阁集,p472。从李贽的“童心说”到江盈科的“真我”说,不难发现明朝人自我扩张的演变轨迹。吕坤的“我只是我”[27]卷1,呻吟语内篇谈道,p664则喊出了道学腐儒“丧我”下唤醒士人的最强音。在“真心”的追寻下,明代文人以“真”为本,认为“天下万事,皆从心起,不患事不就,但患心不真”[28]卷上,p11。在对“真”的追寻中,文人侠性有了充足的底气,从而不趋同于时代和正统,他们认为若“真我”之“心”与“道”为一,那么外在形式则无所谓:“圣贤、豪杰、奸雄、盗贼,人恒言之,鲜有笃论……以圣贤之心,行圣贤之事者,圣贤也,尧舜是也。以圣贤之心,行盗贼之事,豪杰也,汤武是也。”[29]卷2,p247圣贤之“心”与侠盗之“行”可以统一,这对那些徒有虚名的道学迂儒构成了一种讽刺。同时,以“心”而论,“贼”“盗”“侠”于理论上也有了其存在的合理性和作为正统的可能性。

(二)尊“身”与忘“身”——侠性的抉择与追求

尊“身”是文人之侠对理学背景下“身”与“生”的自我救赎,而忘“身”则是侠者“忘身以成事”的牺牲与努力。

先论尊“身”。自我意识觉醒下的中晚明文人开始关注“身”,认为重“道”与尊“身”相统一。王艮说:“身与道原是一件,至尊者此道,至尊者此身,尊身不尊道,不谓之尊身:尊道不尊身,不谓之尊道。须尊道尊身,才是‘至善’。故曰‘天下有道,以道殉身;天下无道,以身殉道’,必不以道殉乎人。”[30]卷1,p37汤显祖称:“知生则知自贵……天下之生久矣,吾安忍以身坏之。”[21]1225生生之为仁,人应该懂得其“身”与“生”之贵,他在为书院命名“贵生”之时,行文伊始便提出了一个颇为深刻的时代话题:“天地之性人为贵。人反自贱者,何也。”[21]1225

再说“忘身”。如果说文人之侠“重身”是理学“情”“理”冲突背景下对理学附庸人格沦丧的一种反击,那么“忘身”则体现了文人侠性品格的自我追求,其集中表现是忘“身”以成事,即“节侠”。李贽称:“负气人也,路见不平,尚欲拔刀相助,况亲当其事哉!”[26]卷1,与曾中野,p47这是侠者最基本的态度。他又说:“侠士之所以贵者,才智兼资,不难于死事,而在于成事也”,“自古忠臣孝子,义夫节妇,同一侠尔”[22]165。负气之人,任侠用武,并非逞义气之为,而是为了“成事”。唐顺之说:“自古豪杰,皆是忘其身以为世界。忘其身者,毁誉厉害一切尽忘之谓也。”[31]第144册,卷9,答万思节参政,p315侠义被赋予儒理化意义,文人之侠并非仅仅是死士剑侠,而是兼具才智,负“气”重“节”,知晓大意,忘“身”成事。汪道昆说:“文则苟细,文而有纬则闳儒;武则强梁,武而有经则节侠。二者盖相为用,何可废哉!”[32]第117册,卷40,儒侠传,p500

“心”与“身”是中晚明文人之侠关注的两个重点,也是他们之所以为“侠”的理论基点。对“心”的探求令文人以其自由意志冲破理学禁锢成为可能,而尊“身”重“生”、忘“身”成事则让这种自由意志有了侠者行为。“侠”性代表了中晚明文人凡、圣之间的平衡,借“侠”之张扬和“吾性自足”的力量来复苏原儒之刚毅。以“圣”而论,文人之侠是一批“狂者”及“出格”士人切于中晚明儒学现实的特殊儒学实践,以“侠”的方式来实践“儒”的探索。以“侠”而论,他们采用非主流的方式殊途同归地实践了儒者追求。正如何心隐论“侠”“圣”之不同:“意与气,人孰无之,顾所落有大小耳。战国诸公之与之落意气,固也。而孔门师弟之与,曷尝非意气之落耶?战国诸公之意之气,相与以成侠者也,其所落也小。孔门师弟之意之气,相与以成道者也,其所落也大。……若战国诸公之意,亦不可谓不诚也。特诚其一己之侠之意耳。……战国诸公之气,亦不可谓不养也。特养其一己之侠之气耳。”[23]卷3,p54“一己之侠”的意气与“孔门师弟”之意气无甚差别,唯其“所落”大小不同而已。所以,去除了流俗之人所观所想,行“侠”之实与圣人之道是没有区别的。王阳明“能为流俗人所不敢为,能不为流俗人所不敢不为”[33]卷20,陶庵自监录二,p859,是明人眼中的“豪杰”,“不顾人是非毁誉”,本乎其心,猛力去做,就是侠之所为。这就是韩云波先生所说的“立强于世”之侠,就是有着“比一般人较强烈的自由意志和支配欲望”[34]。吕坤指出“圣”“狂”之不同:“圣、狂之分,只在苟不苟两字。”[27]卷1,呻吟语内篇存心,p622若以“苟”论,侠与狂皆为“不苟”,侠之所为是不苟于权威和世俗的,而却又是“苟”于其“心”的,是本真的一种反映。

(三)“异端”人格——文人之侠的几种形态

在重“心”求“真”尚“侠”的心理机制之中,中晚明文人呈现了不同侠者形态,也是为当时乃至后世正统儒者所诟病的“异端”。当然,所谓“异端”应该有更为辩证的理解。首先是“出格丈夫”。李贽所谓“世上人总无甚差别,唯学出世法,非出格丈夫不能”[26]卷1,与明因,p57。“出格丈夫”其内质为“丈夫”,其外显是“出格”,此中所谓“丈夫”,是原始儒学的“刚毅”,即孔子所谓“刚毅木讷近仁”的思想,亦即“刚”的精神,也就是孟子所称“大丈夫”。因为“出格”是建立于强烈自我意识上对权威与传统的叛逆,“出格”必然为正统所弃,但李贽也深知“我等既为出格丈夫之事,而欲世人知我信我,不亦惑乎?既不知我,不信我,又与之辩,其为惑益甚”[26]卷1,与明因,p57。

豪杰之士又表现为“破绽之夫”。“求豪杰必在于狂狷,必在于破绽之夫,若指乡愿之徒遂以为圣人,则圣门之得道者多矣。”[35]卷1,p42-43“乡愿之徒”正因谨小慎微而没有破绽,但正因为如此而无所作为,狂狷之士虽有破绽,但却堪当重任。吕坤说:“小廉曲谨之士,循途守辙之人,当太平时使治一方、理一事,仅能奉职。若定难决疑,应卒蹈险,宁用破绽人,不用寻常人。虽豪悍之魁,任侠之雄,驾御有方,更足以建奇功、成大务。”[27]卷4,呻吟语外篇品藻,p803

作为文侠的几种典型性格,“狂者”“破绽”“出格”等异端行为,虽不为正统所认同,但本质上是合乎儒者之道的。陈献章的下述言论可视为“异端”入“道”之发端。《明儒学案》有一段关于章枫山与白沙对话的记载:

白沙应聘来京师,予(按:章枫山)在大理,往候而问学焉。白沙云:“我无以教人,但令学者看‘与点’一章。”予云:“以此教人,善矣。但朱子谓专理会‘与点’意思,恐入於禅。”白沙云:“彼一时也,此一时也。朱子时,人多流于异学,故以此救之;今人溺于利禄之学深矣,必知此意,然后有进步处耳。”予闻其言,恍若有悟。[16]卷4,崇仁学案四,p75

白沙教人,不拘存理去欲,而是以曾点之“异”扭转时俗之弊,白沙的狂者气象正是为了破除辞章、功利之学,以心胸开阔为旨归,以曾点之志向来破除学术之固守。

关于“异端”,吕坤之论尤妙:“儒者之末流与异端之末流何异?似不可以相诮也,……人皆知异端之害道,而不知儒者之言亦害道也。见理不明,似是而非,或骋浮词以乱真,或执偏见以夺正,或狃目前而昧万世之常经,或徇小道而溃天下之大防,而其闻望又足以行其学术,为天下后世人心害良亦不细。是故有异端之异端,有吾儒之异端。异端之异端,真非也,其害小;吾儒之异端,似是也,其害大。有卫道之心者,如之何而不辩哉?”[27]卷1,呻吟语内篇谈道,p654东林党人高攀龙在其“家训”中直言“异端”可以入“道”,“狂狷皆与世俗不相入,然可以入道。若憎恶此等人,便不是好消息。所与皆庸俗人,己未有不入于庸俗者”[36]第1292册,卷10,家训二十一条,p644。

除了对“异端”的辩证认识,明人甚至认为“狂者”可以为“圣”。极具侠风的泰州学人王畿极力辨别“狂狷”与“乡愿”,并对狂者大为赞赏:“孔子不得中行而思及于狂,又思及于狷。若乡愿则恶绝之,甚则以为德之贼……狂者之意,只是要做圣人,其行有不掩,虽是受病处,然其心事光明超脱,不作些子盖藏回护,亦便是得力处。”[37]卷1,与梅纯甫问答,p4袁中道亦持相似观点:“狂者,是资质洒脱,若严密得去,可以作圣。既至于圣,则狂之迹化矣。必谓狂即是圣,此无忌惮者之所深喜也。”[38]卷10,示学人,p815

本其“心”而重其“身”,不以流俗而扰乱其所作所为,不拘于传统、正统,却轨于正义,是中晚明文人之侠的共性。在这种观念的影响下,以性格而论形成了他们“狂”“狷”的性格气质,以群体而论则形成了崇“侠”尚“义”的文人之侠社会风气。文人侠性人格的形成,既与文人之侠的性格气质有关,也与王学左派任“心”而为以突破“名教”之羁勒并最终走上“儒侠”道路密切相关[39]。但是,除了上述原因之外,以“侠”性来扭转士人之不良习气,实现“儒侠”互补,也是中晚明文人之侠崛起的自适应。世道交丧、士风日下所表现出来的种种问题,已到了“无可救药的地步”[3]314。正是在这种背景下,文人以“侠”性补“儒”之不足,是切于中晚明特殊时期文士虚伪腐败习气的一种自我调整,而这种调整,以重“我”尚“武”忘“身”等异端方式,使“异端”入“道”,令“狂者”作“圣”,甚至是对破绽任侠之夫委以重任。正因以狂者、侠者为代表的“异端”能够实心任事、不事虚伪,以其本真状态而有别于矫作无能的迂儒乡愿之徒,反倒在明代中后期肩负起了正统儒者之重任。这就是归庄所感慨的:“士大夫之正气刚肠,销亡殆尽,廉耻之防荡然矣,而义侠之举,廉介之操,乃见之于盗,异哉!”[40]卷7,书义盗事,p40中晚明的特殊性造就了文人之侠产生的必然性。

三、文人“侠”性与求“真”文学思潮

文人之侠崛起与侠性品格注入,是中晚明文学思想趋于多元的重要原因,具体而言就是求“真”思潮的兴起。明初文坛笼罩在皇权政治控制之下,倡道鸣盛、经世致用、拟古思潮等文学思想趋同于统治者的官方审美,占据了文坛主流。求“真”思潮如一把利剑,划开了明初文风平正、词旨和平这张晦暗的屏障,揭开了中晚明文坛多元发展的序幕。

求“真”思想贯穿于中晚明多元并存的思潮碰撞中,并呈现于多种文学体裁的创作思想之中。引导这股思潮的主力,是颇具侠性的中晚明文人之侠。首先,从文学思想史来看,罗宗强提到了三次求“真”思潮。第一次是弘治年间以吴中才子为代表的重个性、重真情文学思潮,“真正消除尽台阁文学思想潮流”[41]345,形成了一个以重个性、求真为文学追求的文人群落;第二次是嘉靖年间以王慎中、唐顺之、茅坤、李开先为代表的背离复古而寻求新文学思想的文人群体;第三次是嘉靖末至万历初的求“真”思潮,这一时期,“上承弘治到嘉靖前期江南文人如唐寅、祝允明、文徵明辈之余绪;下与公安派的性灵说相接,是重真情、重自我、重创造的文学思想发展的不同阶段”[41]636。其次,从文学各个体裁的创作实践来看。以诗而论,有吴中才子的随性而发、寄情抒怀,他们在诗歌中张扬独立之人格,真实反映了弘治前后苏、杭地区的社会生活、人文风貌,一反明初台阁颂美功德、鸣盛治世的官样文学。以文观之,唐顺之、茅坤等人徘徊于经世致用与自我本色之间,虽重“道”而在对待文与道、天与人的关系上,更强调人的主体作用,关注“本色”,一反宋儒天人关系中对“人”的忽视。戏曲方面,李开先、万表、徐渭皆秉持求“真”思想,李开先在戏曲创作中亦有“本色”之论,他主张戏曲创作中要泄“不平之气”,若《宝剑记》起“寒奸雄之胆,而坚善良之心”之意[41]471,正如侠者的匡扶正义之追求。小说方面,集“侠”与“真”的创作当属《水浒传》,作为一部彰显忠义精神的侠义小说,它以一种“诗的真实”开创了后世武侠小说的叙事范式[10]143。晚明文学最独具特色的小品文更是求“真”的代表,公安三袁颇具侠风,而在散文创作中放纵豪情、自由抒发,袁宏道倡“真人”、江盈科称“真我”,他们创作唯“真”为质,为明代散文注入了一股流动新鲜的灵动气息。总之,无论是史的脉络,还是文的类别,引领中晚明文学求“真”思潮的主力皆以文人之侠为代表。

以“真”为质是文人侠性在文学思想方面的一个重要反映,也是侠者文人用以反对迂腐儒士的思想利器。明代中后期的社会现实,导致文人、儒士的一些争端,理学空疏造就了一批“腐儒”“老儒”,也即李贽所极力批判的“假道学”。到了明代中后期,一批富有社会责任感的文人与儒士*需要指出的是,本文所论“文”与“儒”,并非专指文学家与儒学家,因为就历史中的二者是交叉甚至是合一的,很多士人可以同时兼具文学家、儒学家、思想家等多重身份。所以,“文”或者“文人”在本文中多代指具有现代性、真实性、灵活性乃至异端性的明中后期新锐思潮;“儒”则多指代具有传统性、以及儒学空疏下的虚伪、迂腐等性格。,就虚伪道学与迂腐的儒学现实展开了激烈批评。李贽曾批评一些儒士“阳为道学,阴为富贵,被服儒雅,行若狗彘”[42]卷2,续焚书,p426的虚伪习气,而袁宏道曾诗言“莫交无义儒,宁交有心贼”[43]卷12,才能,p508。所以,文儒之辩的焦点主要集中在“真”与“伪”的讨论上。面对“士皆巧文博词以饰诈,相规以伪,相轧以利,外冠裳而内禽兽,而犹或自以为从事于圣贤之学”[25]卷8,p282的士风陋习,文人之侠以“真”相抗,不拘礼法,豪放而为,正如屠隆《鸿苞集》所说:“高朗之士,以通脱为豪杰,以摆落为寥廓,负气节,工文章,识综玄旷趣兼风流,往往菲薄道学先生拘局绳尺,曰:是裹青布头巾者,是贪生猪肉吃者。固哉迂儒,何适于用!”[44]第89册:卷9,50而“真”就成为文人区别于迂儒的重要特征,反映到文学思想上就是求“真”思想。

具体到文人侠性与求“真”思想,可从两个方面进行认识。其一,侠性带给文人充足的勇气,去实践“真”的追求,无“侠”则无“勇”,无“勇”则无“真”。明初思想文化界在高压政治和理学禁锢之下,文人士子只能是皇权的代言人与天道的实践者。这样的环境怎会有文人的自我?所以,文人之侠的文学实践有一种共同的表述方式,就是对“我”的唤醒及对“真”的追求。有侠者的狂放不羁以及勇者无畏的态度,才可能去质问权威与正统,去反对以正统之名而行虚伪之实的合理性;也正是在侠者对“正义”的不懈追求中,他们消解传统,为中晚明文坛注入了新的活力。其二,“侠”自身的局限性也导致求“真”思想不可避免地陷入了放纵与庸俗。英雄主义、道义理想是侠之所以为“侠”的根本,侠者信仰是人们崇侠的根源。但是,还要看到“侠”性的负面。司马迁称侠之行为“不轨于正义”[45]卷124,游侠列传第六十四,p3181,班固称侠“鸡鸣狗盗,无不宾礼”[46]卷92,游侠传第六十二,p3697,“侠”天然有一种危险性,虽维护正义却又不轨于正义,虽行侠仗义却又鸡鸣狗盗。“中国侠文化,始终是英雄与流氓的统一”[10]135,侠盗同源,侠者性格中的侠性与盗性、英雄与流氓的转化,在于度的把握,这个“度”就是侠者对“肆意陈欲”的把控。如果说,侠者有其信仰,自由与正义是他们的终极追求,那么在行侠过程中,纵欲还是理想只在一念之间,高尚与粗俗也因这个“度”而产生,侠性之两面性导致了文人之侠的两面性。中晚明文人的侠性唤醒了他们抵制道学虚伪习气的勇气,侠者求“真”重情的表达令这批因理学而虚伪、迂腐、伪善的儒士陷入尴尬境地;但不可避免的是,文人之侠在求“真”过程中因过分追求自由和人的天性,或会陷入放纵与庸俗。文人因“侠”而获得人性之“真”,但过度求“真”却又使“真”失去节制,甚而接近野性与兽性。这可从晚明文学中广泛存在的贵真尚浅、崇俗重娱等文学风气看出来。在过度求“真”的文学风尚之下,文人之侠堕落成“文痞”,在这种转换中,文学经历了一场由雅入俗、格调骤降的过程,在这个意义上,晚明文学逐渐走向了一条与正统文学审美喜好相悖的发展道路。

四、余 论

因“侠”而求“真”的文学思想,对于文学而言究竟是利还是弊,要结合文人与侠之关系并将二者放在侠文化发展史及文学史两个历史维度中进行理解。就侠文化史而言,作为历史形态的“侠”早已不复存在,而所谓侠性,也随着历史的演进不断改变了它最初的意义。后世言“侠”,早已不同于原侠意识,因为“侠”已经被知识分子的骨子里犹存的正统意识所禁锢。中晚明文人之侠,以“真”为宗旨,虽有放纵,但正因为有这种缺陷,少了儒家伦理、正统思维带来的拘谨与约束,一定程度上突破了束缚、解放了天性,进而延续了侠者的原始特征。从文学层面而言,我们要解答“侠”究竟是什么的问题。人们认识“侠”主要是通过文字记载,从历史之“侠”到文学之“侠”,这实质上是隔了一层文学中介的。所以,侠者形象、侠性心理在很大程度上是被文学改造过的。将“侠”放到知识分子笔墨中进行阐释,文人的揣测与改造,必定掺杂了正统性的、主流意识形态的、儒家伦理意味的价值取向,侠逐渐沦为“儒侠”“忠义”等政治说教的工具,仅仅是“个体侠义人格的‘节概’”而不是“民族国家的社会责任”,也就无法“在武侠意识形态上建构了‘为国为民,侠之大者’的国家/人民主流意识形态制高点”[47]。中晚明文人之侠虽不完美,他们在对“真”的执着与放纵中,保持了一股野性与天然。也使我们看到,在文人广泛被禁锢在儒家伦理道德之下的古代社会后期,还有那么一批人,依然保持着最本真、最野性的原侠精神。他们的作品虽然“真”而无节制、多欲望甚而是野性的,他们的放纵虽然不符合传统审美喜好因而不易成为“经典”,但文人借侠之名而反映出来的这种“真”却是值得珍惜的,这种“真”正是侠性精神在绕开正统改造之后的流脉传承。

[1] 郭沫若.郭沫若全集:历史编第3卷[M].北京:人民出版社,1984:291.

[2] 韩云波.郭沫若与中国侠文化[J].郭沫若学刊,1993(3):22-29.

[3] 左东岭.王学与中晚明士人心态[M].北京:人民文学出版社,2000.

[4] 左东岭.狂侠精神与泰州传统[J].孔子研究,2001(3):104-112.

[5] 罗宗强.明代后期士人心态研究[M].天津:南开大学出版社,2006:318.

[6] 陈宝良.明代知识人群体与侠盗关系考论——兼论儒、侠、盗之辨及其互动[J].西南大学学报(社会科学版),2011(2):38-48.

[7] 陈广宏.明代文人文学中的游侠主题[J].汕头大学学报,1991(2):8-17.

[8] 王立.武侠文化通论[M].北京:人民出版社,2005.

[9] 张志和,郑春元.中国文史中的侠客[M].北京:中国社会科学出版社,1994:204.

[10] 韩云波.中国侠文化:积淀与承传[M].重庆:重庆出版社,2004.

[11] 何宗美,袁媛.中晚明“山人侠”略论[J].西南大学学报(社会科学版),2009(2):35-41

[12] 何宗美.李贽与“侠”略论[J].西南大学学报(人文社会科学版),2007(1):33-41.

[13] 钱谦益.列朝诗集小传[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[14] 钱谦益.丁集第十[G]//列朝诗集.北京:北京:中华书局,2007:5082.

[15] 陈宝良.不务本业:明代社会群体之角色转换与业余精神之勃盛[J].社会科学辑刊,2014(5):127-136.

[16] 黄宗羲.明儒学案[M].北京:中华书局,2008.

[17] 陈宝良.禅武僧侠:明清佛教之世俗化及僧人之侠客化[J].西南大学学报(社会科学版),2012(4):90-102.

[18] 钱谦益.丙集第九[G]//列朝诗集.北京:中华书局,2007.

[19] 钱谦益.闰集第四[G]//列朝诗集.北京:中华书局,2007:6640.

[20] 江盈科.江盈科集[M].长沙:岳麓书社,2008.

[21] 汤显祖.汤显祖全集[M].徐朔方,笺校.北京:北京古籍出版社,1999.

[22] 陈宝良.明代社会转型与文化变迁[M].重庆:重庆大学出版社,2014.

[23] 何心隐.何心隐集[M].北京:中华书局,1981.

[24] 陈鼎.东林列传[M].影印文渊阁四库全书本.

[25] 王阳明.王阳明全集[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[26] 李贽.李贽文集[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[27] 吕坤.吕坤全集[M].北京:中华书局,2008.

[28] 陈鋐. 鹿忠节公年谱[M].北京:中华书局,1985.

[29] 熊开元.鱼山剩稿[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[30] 王艮.王心斋全集[M].南京:江苏教育出版社,2001.

[31] 唐顺之.唐荆川先生文集[M].丛书集成续编.台湾:台湾新文丰出版公司,1983.

[32] 汪道昆.太函集[M].四库全书存目丛书本.济南:齐鲁书社,1995.

[33] 黄淳耀.陶庵全集[M].上海:上海古籍出版社,1993.

[34] 韩云波.侠的文化内涵与文化模式[J].西南师范大学学报(哲学社会科学版),1994(2):91-96.

[35] 李贽.续焚书[M].北京:中华书局,1974.

[36] 高攀龙.高子遗书[M].影印文渊阁四库全书本.

[37] 吴震编校.王畿集[M].南京:凤凰出版社,2007.

[38] 袁中道.珂雪斋近集[M].台湾:伟文图书出版社,1976.

[39] 马积高.宋明理学与文学[M].长沙:湖南师范大学出版社,1989:158.

[40] 归庄.归庄集[M].上海:上海古籍出版社,2010.

[41] 罗宗强.明代文学思想史[M].北京:中华书局,2013.

[42] 李贽.李贽文集[M].北京:北京燕山出版社,1998.

[43] 张怡.玉光剑气集[M].北京:中华书局,2006.

[44] 屠隆.是非鸿苞集[M].四库全书存目丛书本.济南:齐鲁书社,1995.

[45] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959:.

[46] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1965.

[47] 韩云波.从“前金庸”看金庸小说的历史地位[J].浙江学刊,2017(2):76-87.

10.13718/j.cnki.xdsk.2018.01.014

2017-04-26

蒋勇,西南大学文学院,博士研究生。

中央高校基本科研业务费专项资金项目“儒学演进与中晚明文人侠义精神关系研究”(SWU1709482),项目负责人:蒋勇。

I206.2

A

1673-9841(2018)01-0127-09

责任编辑 木 云